Альтернативные варианты определений к слову «скань», всего найдено — 17 вариантов:

- Слова на букву «с»

- Слова c «ь» на конце

- Слова на «ск»

- Слова, оканчивающиеся на «нь»

- Слова на «ска»

- Слова, оканчивающиеся на «ань»

- Слова, начинающиеся на «скан»

- Слова, оканчивающиеся на «кань»

- Составить слова из слова «скань»

Только что искали: с о н о г и а 1 секунда назад тропафос 1 секунда назад панибратство 1 секунда назад еоатррк 1 секунда назад енадзиа 1 секунда назад начвыгип 1 секунда назад дублёрк 1 секунда назад курятник 1 секунда назад лябочка 2 секунды назад с о л д о т 2 секунды назад усглоерб 2 секунды назад ржавчина 2 секунды назад гортензия 2 секунды назад молодняк 2 секунды назад с у п в е к ы 2 секунды назад

Источник: makeword.ru

ИСТОРИЯ РОССИИ 6 КЛАСС П 10 КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕВРОПЫ И КУЛЬТУРА РУСИ АУДИО СЛУШАТЬ

Изделие из золотой или серебряной проволоки которая напаивалась на металлическую основу

Развитие древнерусской культуры проходило в непосредственной связи с эволюцией восточнославянского общества, становлением государства, укреплением связей с соседними странами.

В домонгольский период культура Древней Руси достигла высокого уровня, создала основы для культурного развития последующих эпох.

1. Материальная культура. Занятия и быт

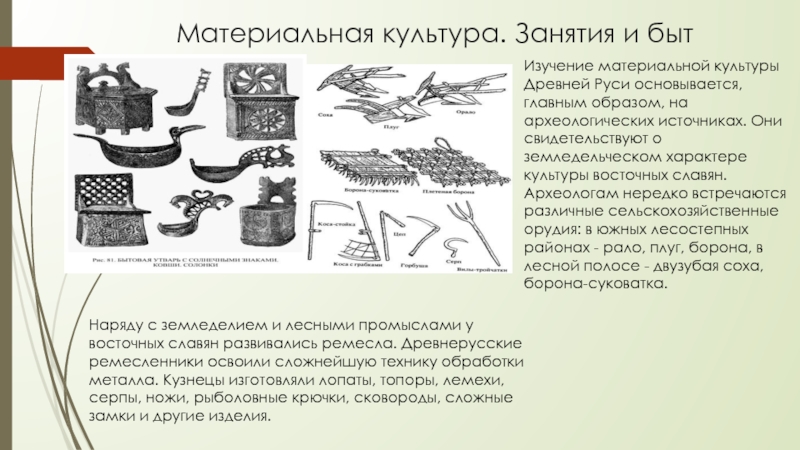

Изучение материальной культуры Древней Руси основывается, главным образом, на археологических источниках. Они свидетельствуют о земледельческом характере культуры восточных славян. Археологам нередко встречаются различные сельскохозяйственные орудия: в южных лесостепных районах — рало, плуг, борона, в лесной полосе — двузубая соха, борона-суковатка.

Наряду с земледелием и лесными промыслами у восточных славян развивались ремесла. Древнерусские ремесленники освоили сложнейшую технику обработки металла. Кузнецы изготовляли лопаты, топоры, лемехи, серпы, ножи, рыболовные крючки, сковороды, сложные замки и др.

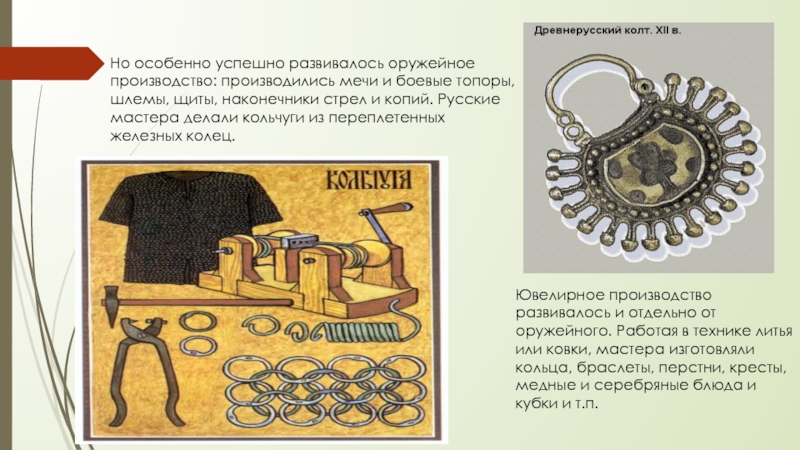

Но особенно успешно развивалось оружейное производство: производились мечи и боевые топоры, шлемы, щиты, наконечники стрел и копий. Русские мастера делали кольчуги из переплетенных железных колец. Это умение пришло с Востока, в Европе кольчуг плести не умели.

Оружие нередко украшалось чернью или серебряным узором. Ювелирное производство развивалось и отдельно от оружейного. Работая в технике литья или ковки, мастера изготовляли кольца, браслеты, перстни, кресты, медные и серебряные блюда и кубки и т.п.

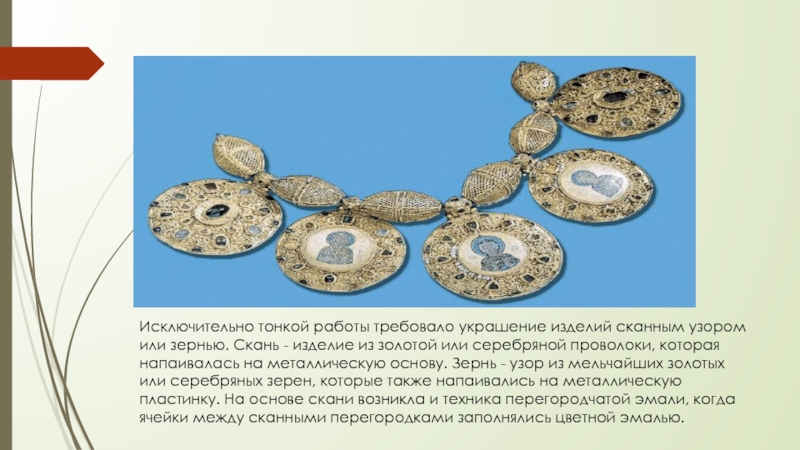

Исключительно тонкой работы требовало украшение изделий сканным узором или зернью. Скань — изделие из золотой или серебряной проволоки, которая напаивалась на металлическую основу. Зернь — узор из мельчайших золотых или серебряных зерен, которые также напаивались на металлическую пластинку. На основе скани возникла и техника перегородчатой эмали, когда ячейки между сканными перегородками заполнялись цветной эмалью.

Мне тааак стыдно

В Древней Руси умели изготовлять и стеклянные украшения.

Массовым было гончарное ремесло. Глиняная посуда, изготовленная с применением гончарного круга была очень разнообразна и использовалась повсеместно.

Столь же широко распространенным было плотницкое ремесло. Основными инструментами древнерусского плотника были топор и тесло, с помощью которых возводились избы, крепостные стены и церкви, украшенные затейливой резьбой.

Развивались и другие ремесла: кожевенное, сапожное, портновское, делившиеся, в свою очередь, на множество специальностей. Всего исследователи насчитывают в Киевской Руси до 70 ремесленных специальностей.

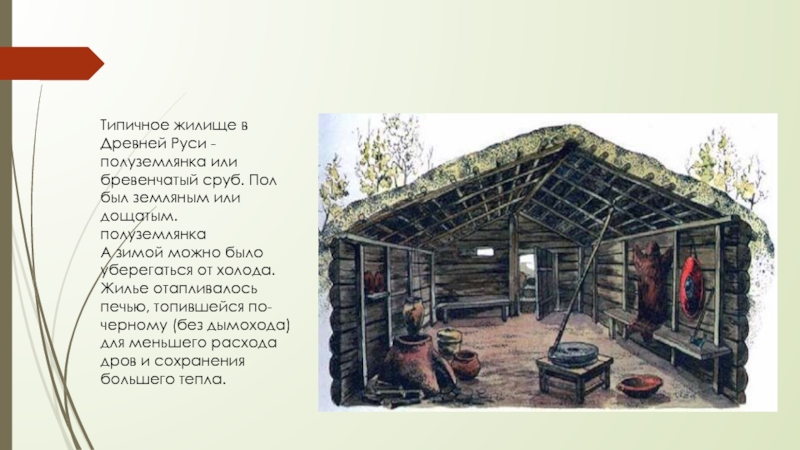

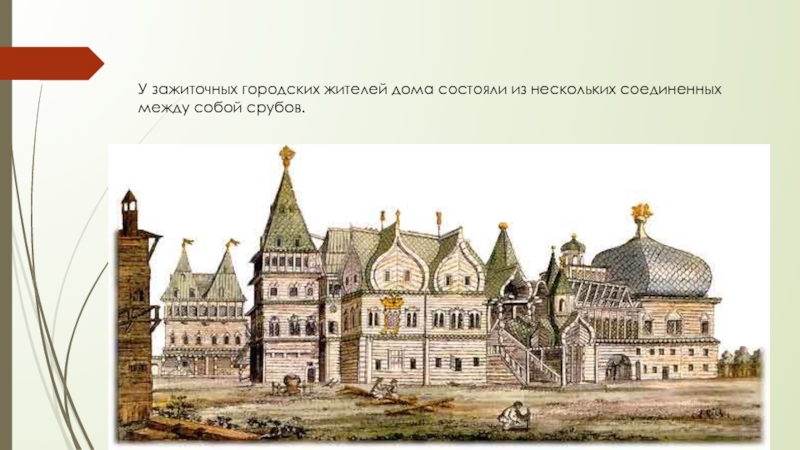

Типичное жилище в Древней Руси — полуземлянка или бревенчатый сруб. Пол был земляным или дощатым. Жилье отапливалось печью, топившейся по-черному (без дымохода) для меньшего расхода дров и сохранения большего тепла. У зажиточных городских жителей дома состояли из нескольких соединенных между собой срубов.

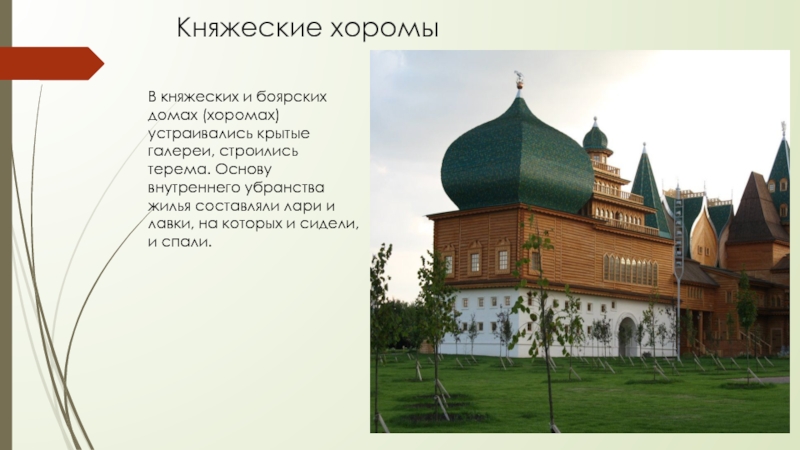

В княжеских и боярских домах (хоромах) устраивались крытые галереи, строились терема. Основу внутреннего убранства жилья составляли лари и лавки, на которых и сидели, и спали.

Одежда жителей Древней Руси, принадлежавших к разным слоям населения, различалась не столько покроем, сколько материалом, из которого была изготовлена. Основу костюма составляли рубаха, штаны, заправленные в сапоги или онучи, плащ (вотола), носившийся внакидку, без рукавов, а в зимнее время — меховой кожух. Но у крестьянина или рядового горожанина одежда была холщовой, а у бояр и князей — бархатной, простолюдин носил овчинный кожух, а княжеский шился из соболя или другого дорогого меха. Привилегией князей были длинные, до пят, плащи (корзно).

2. Фольклор

Повседневная жизнь и яркие удивительные события отражались в устном народном творчестве. Песни, былины, загадки, пословицы дошли до нас через многие столетия, и нередко бывает трудно отделить раннюю основу фольклорного произведения от позднейших напластований.

Исследователи народного творчества выделяют обрядовый фольклор, связанный с земледельческим календарем и уходящий корнями в древние языческие верования. Таковы песни и пляски, связанные с Масленицей, днем Ивана Купалы, рождественские коляды. К обрядовому фольклору относятся также свадебные песни и гадания.

Однако народное творчество носило далеко не только обрядовый характер. Сохранилось множество загадок, заклинаний, заговоров на бытовые темы. На пирах пелись песни, рассказывались сказки и легенды. Вероятно, уже тогда сложились основные сюжеты русских народных сказок: о лисе и волке, о бабе-Яге, о змее, о скатерти-самобранке и т.п.

Особое место в фольклоре занимает былинный эпос. Среди древнерусских былинных сюжетов выделяются былины об Илье Муромце, о Микуле Селяниновиче, о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Большинство былин связано с временами Владимира I (в былинах — Владимир Красное Солнышко). Появление былинного эпоса, центральными фигурами которого являются князь и его богатыри, отразило укрепление государственной власти, борьбу Руси против иноземных нашествий.

Фольклор оказал большое влияние на становление и развитие древнерусской литературы.

3. Письменность и литература

Сообщения средневековых авторов позволяют предполагать наличие у славян письменности еще до принятия христианства. Однако широкое распространение письменности началось по-видимому, с распространением христианства и созданием болгарскими миссионерами Кириллом и Мефодием славянского алфавита — кириллицы . Древнейшими дошедшими до нашего времени памятниками древнерусской письменности являются Остромирово Евангелие 1056 г., Изборники 1073 и 1076 гг.

В Древней Руси писали на пергамене (особым образом выделанной телячьей или бараньей коже). Книги переплетались в кожу, богато украшались золотом и драгоценными камнями.

В связи с распространением христианства на Руси (главным образом, при монастырях) стали создаваться школы для «книжного учения». Грамотность распространилась довольно широко, о чем свидетельствуют, прежде всего, обнаруженные в Новгороде берестяные грамоты, относящиеся к XI-XII вв. Среди них — частная переписка, деловые хозяйственные документы, даже ученические записи.

В Киеве при соборе Св. Софии была создана обширная библиотека. Подобные собрания книг существовали и в других богатых храмах и крупных монастырях.

На русский язык переводились греческие богослужебные книги, произведения отцов церкви, жития святых, исторические хроники, повести.

Уже в XI в. начинается формирование собственно древнерусской литературы. Ведущее место среди литературных произведений принадлежало летописям. Крупнейший летописный свод Киевской Руси — «Повесть временных лет» (ПВЛ) — возник в начале XII в. До нас ПВЛ дошла в двух редакциях, сложившихся в XIV-XV вв. ПВЛ стала основой русского летописания. Ее включали практически во все местные летописи.

Важнейшими темами ПВЛ были защита христианской веры и родной земли. Автором ПВЛ обычно называют монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. Однако по существу это коллективный труд, в составлении и переработке которого принимали участие несколько летописцев. Летописец не бесстрастно наблюдал за событиями. Летопись была документом политическим и потому нередко подвергалась переработке в связи с приходом к власти нового князя.

В летописи нередко включались публицистические и литературные произведения. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (первого митрополита русского происхождения), написанное во второй трети XI в., было посвящено прославлению христианства и обоснованию самостоятельности Руси по отношению к Византии. В «Поучении» Владимира Мономаха был создан образ идеального князя, мужественного в бою, заботливого по отношению к подданным, радеющего о единстве и благополучии Руси.

Важным видом чтения средневекового русского человека были жития святых. На Руси стала создаваться собственная житийная литература. Среди них — «Сказание о Борисе и Глебе», «Жития» княгини Ольги, игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия и др.

В условиях средневековья человек редко покидал родные края. Тем больше был интерес к далеким странам. Поэтому для средневековой литературы так характерен жанр «хожений», рассказов о путешествиях. К этому направлению древнерусской литературы относится «Хожение» игумена Даниила, совершившего паломничество в Палестину.

4. Архитектура

С принятием христианства на Руси стали строиться храмы. Первые церковные постройки были деревянными и до наших дней не сохранились. Но уже в конце X в. был построен первый русский каменный храм — Десятинная церковь (разрушена монголами в 1240 г.)

Типичный русский храм был крестово-купольным. Центральный барабан опирался на 4 столба, расчленявшие внутреннее пространство храма. С восточной (алтарной) стороны к храму пристраивались полукруглые апсиды. С западной стороны сооружались хоры. Русские мастера использовали при строительстве каменных храмов традиции деревянного зодчества, для которого было характерно многоглавие.

Древнейшим сохранившимся памятником древнерусского зодчества является огромный 13-купольный кирпичный собор Св. Софии в Киеве, построенный при Ярославе Мудром (в 30-х гг. XI в.). Собор был богато украшен мозаиками и фресками , в том числе на бытовые темы.

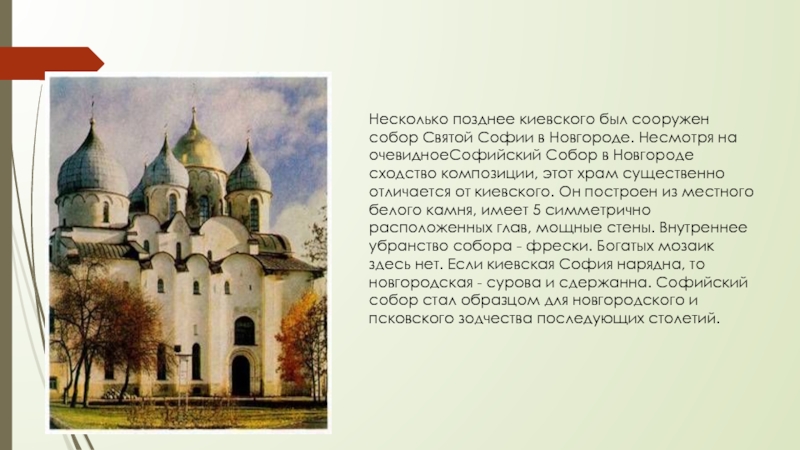

Несколько позднее был сооружен собор Св. Софии в Новгороде. Несмотря на очевидное сходство композиции, этот храм существенно отличается от киевского. Он построен из местного белого камня, имеет 5 симметрично расположенных глав, мощные стены. Внутреннее убранство собора — фрески. Богатых мозаик здесь нет. Если киевская София нарядна, то новгородская — сурова и лаконична.

Софийский собор стал образцом для новгородского и псковского зодчества последующих столетий.

В XI в. в Киеве и Новгороде строились и монастырские каменные церкви.

Каменное строительство велось и в других городах Руси: Полоцке, Чернигове.

5. Изобразительное искусство

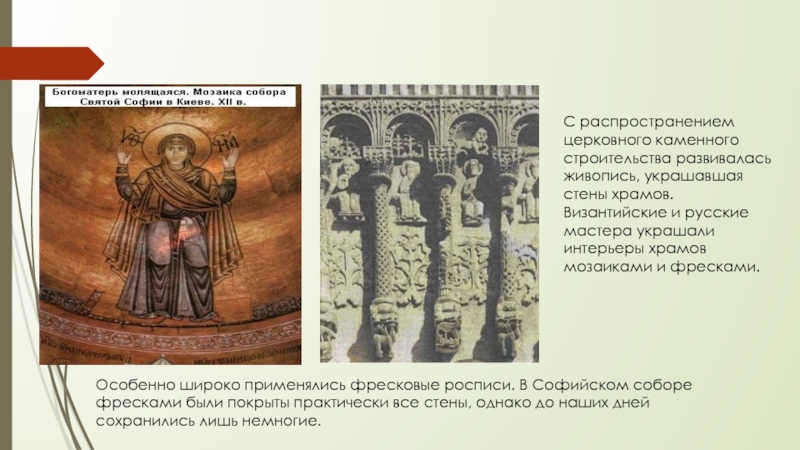

С распространением культового каменного строительства развивалась монументальная живопись. Византийские и русские мастера украшали интерьеры храмов мозаиками и фресками. В киевском Софийском соборе в технике мозаики были выполнены подкупольное изображение Христа-Пантократора (Вседержителя) и Богоматери, апостолов. Мозаика собора имеет 130 оттенков.

Особенно широко применялись фресковые росписи. В Софийском соборе фресками были покрыты практически все стены, однако до наших дней сохранились лишь немногие. Часть фресок посвящена светским сюжетам: два групповых портрета семьи Ярослава Мудрого, охотничьи сцены, изображения акробатов, музыкантов.

В каждой церкви находились иконы. Самой знаменитой из икон той эпохи является «Богоматерь Владимирская», созданная в начале XII в.

Наряду с монументальной живописью и иконописью высокого искусства достигли мастера книжной миниатюры.

Киевская Русь благодаря творческому усвоению полученных из Византии христианства и античного наследия достигла высокого уровня культурного развития, встав вровень с западноевропейскими странами. Культурные традиции, созданные в киевский период, получили дальнейшее развитие в эпоху раздробленности, но многие из них не смогли пережить монгольское нашествие.

На что следует обратить внимание при ответе:

- Желательно, чтобы переход от одной части ответа к другой был плавным, а для этого необходимы связки. Так, переходя от материальной культуры к фольклору (явлению духовной культуры), необходимо сказать об отражении в народном творчестве повседневной жизни.

- Не следует пытаться перечислить как можно больше архитектурных памятников или произведений изобразительного искусства. Но необходимо показать характерные особенности древнерусского искусства.

1 У славян существовал и другой алфавит, создание которого также часто связывают с именем Кирилла, — глаголица. Однако кириллица распространилась значительно шире.

2 Фреска — роспись водяными красками по сырой штукатурке.

Источник: 1543.ru

Презентация на тему Особенности культуры Древней Руси

План:1. Письменность и литература.2. Устное народное творчество.3. Архитектура и изобразительное искусство.4. Материальная культура.

Занятия и быт.

- Главная

- История

- Особенности культуры Древней Руси

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Культура Древней Руси

Учитель истории МАОУ СОШ № 1

Выселковского района

Нетесанова

Елена Викторовна

Слайд 2План:

1. Письменность и литература.

2. Устное народное творчество.

3. Архитектура и изобразительное

искусство.

4. Материальная культура. Занятия и быт.

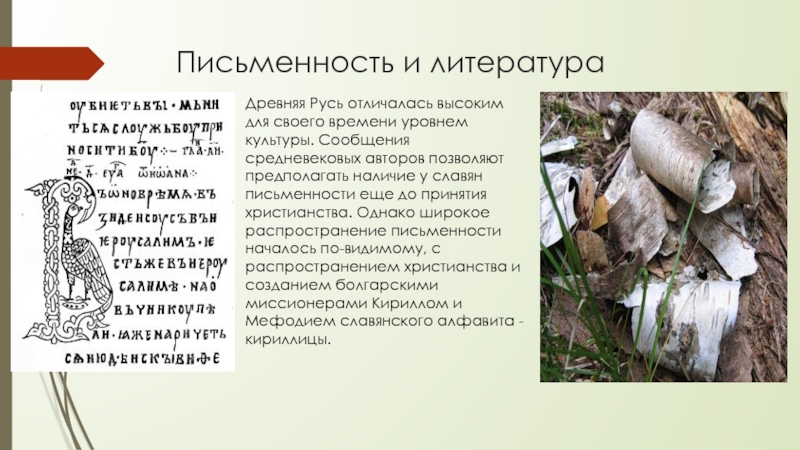

Слайд 3Письменность и литература

Древняя Русь отличалась высоким для своего времени уровнем

культуры. Сообщения средневековых авторов позволяют предполагать наличие у славян письменности

еще до принятия христианства. Однако широкое распространение письменности началось по-видимому, с распространением христианства и созданием болгарскими миссионерами Кириллом и Мефодием славянского алфавита — кириллицы.

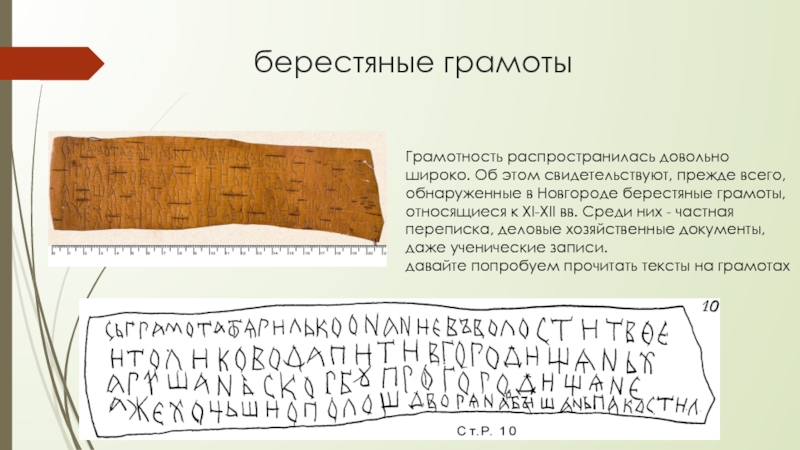

Слайд 4 берестяные грамоты

Грамотность распространилась довольно широко. Об этом свидетельствуют, прежде

всего, обнаруженные в Новгороде берестяные грамоты, относящиеся к XI-XII вв.

Среди них — частная переписка, деловые хозяйственные документы, даже ученические записи.

давайте попробуем прочитать тексты на грамотах

Слайд 5Уже в XI в. начинается складывание собственной древнерусской литературы. Главное

место среди литературных произведений принадлежало летописям.

Крупнейший летописный свод Киевской Руси

– «Повесть временных лет» — вВажным видом чтения средневекового русского человека были жития святых. На Руси стала создаваться собственная житийная литература. Среди них – «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие» княгини Ольги и другие.

Сознание единства Русской земли — ведущая тема литературы XII-XIII вв. Крупнейшим литературным произведением этой эпохи считается «Слово о полку Игореве», посвященное походу новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев в 1185 г.

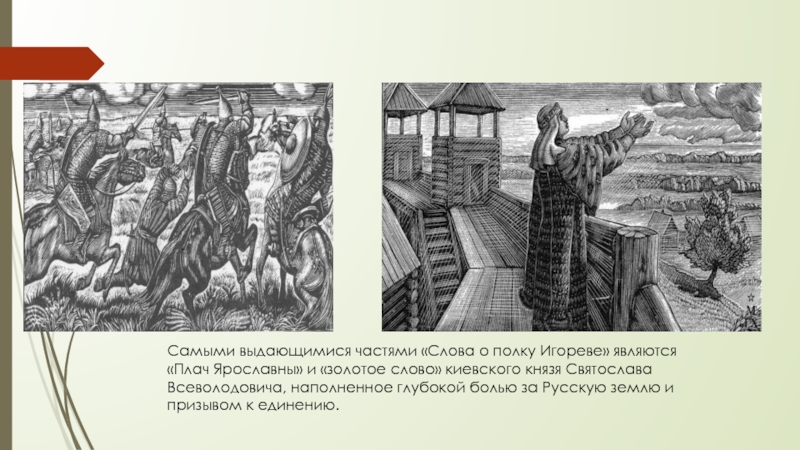

Слайд 6Самыми выдающимися частями «Слова о полку Игореве» являются «Плач Ярославны»

и «золотое слово» киевского князя Святослава Всеволодовича, наполненное глубокой болью

за Русскую землю и призывом к единению.

Слайд 7Устное народное творчество

Повседневная жизнь и яркие удивительные события отражались в

устном народном творчестве. Песни, былины, загадки, пословицы дошли до нас

через многие столетия. Исследователи народного творчества выделяют обрядовый фольклор, связанный с земледельческим календарем и уходящий корнями в древние языческие верования.

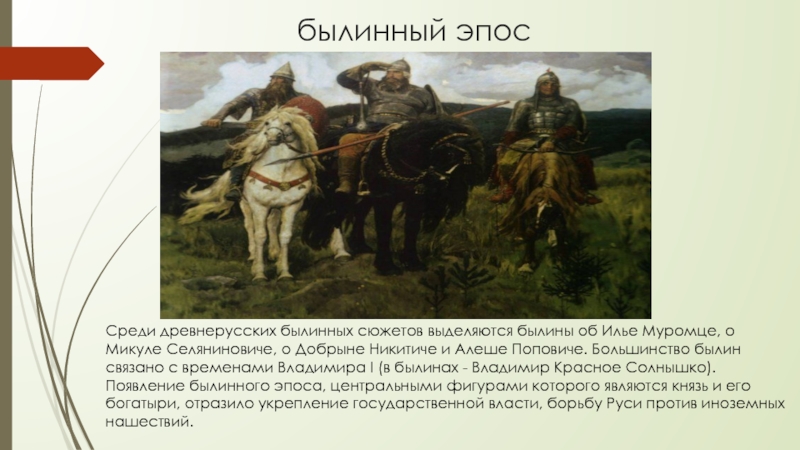

Слайд 8былинный эпос

Среди древнерусских былинных сюжетов выделяются былины об Илье Муромце,

о Микуле Селяниновиче, о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Большинство

былин связано с временами Владимира I (в былинах — Владимир Красное Солнышко). Появление былинного эпоса, центральными фигурами которого являются князь и его богатыри, отразило укрепление государственной власти, борьбу Руси против иноземных нашествий.

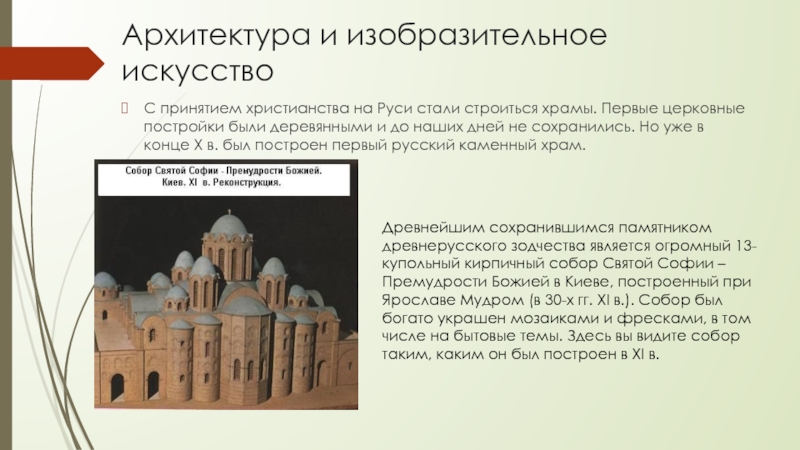

Слайд 9Архитектура и изобразительное искусство

С принятием христианства на Руси стали строиться

храмы. Первые церковные постройки были деревянными и до наших дней

не сохранились. Но уже в конце X в. был построен первый русский каменный храм.

Древнейшим сохранившимся памятником древнерусского зодчества является огромный 13-купольный кирпичный собор Святой Софии – Премудрости Божией в Киеве, построенный при Ярославе Мудром (в 30-х гг. XI в.). Собор был богато украшен мозаиками и фресками, в том числе на бытовые темы. Здесь вы видите собор таким, каким он был построен в XI в.

Слайд 10Несколько позднее киевского был сооружен собор Святой Софии в Новгороде.

Несмотря на очевидноеСофийский Собор в Новгороде сходство композиции, этот храм

существенно отличается от киевского. Он построен из местного белого камня, имеет 5 симметрично расположенных глав, мощные стены. Внутреннее убранство собора — фрески. Богатых мозаик здесь нет. Если киевская София нарядна, то новгородская — сурова и сдержанна.

Софийский собор стал образцом для новгородского и псковского зодчества последующих столетий.

Слайд 11С распространением церковного каменного строительства развивалась живопись, украшавшая стены храмов.

Византийские и русские мастера украшали интерьеры храмов мозаиками и фресками.

Особенно широко применялись фресковые росписи. В Софийском соборе фресками были покрыты практически все стены, однако до наших дней сохранились лишь немногие.

Слайд 12Материальная культура. Занятия и быт

Изучение материальной культуры Древней Руси основывается,

главным образом, на археологических источниках. Они свидетельствуют о земледельческом характере

культуры восточных славян. Археологам нередко встречаются различные сельскохозяйственные орудия: в южных лесостепных районах — рало, плуг, борона, в лесной полосе — двузубая соха, борона-суковатка.

Наряду с земледелием и лесными промыслами у восточных славян развивались ремесла. Древнерусские ремесленники освоили сложнейшую технику обработки металла. Кузнецы изготовляли лопаты, топоры, лемехи, серпы, ножи, рыболовные крючки, сковороды, сложные замки и другие изделия.

Слайд 13Но особенно успешно развивалось оружейное производство: производились мечи и боевые

топоры, шлемы, щиты, наконечники стрел и копий. Русские мастера делали

кольчуги из переплетенных железных колец.

Ювелирное производство развивалось и отдельно от оружейного. Работая в технике литья или ковки, мастера изготовляли кольца, браслеты, перстни, кресты, медные и серебряные блюда и кубки и т.п.

Слайд 14Исключительно тонкой работы требовало украшение изделий сканным узором или зернью.

Скань — изделие из золотой или серебряной проволоки, которая напаивалась

на металлическую основу. Зернь — узор из мельчайших золотых или серебряных зерен, которые также напаивались на металлическую пластинку. На основе скани возникла и техника перегородчатой эмали, когда ячейки между сканными перегородками заполнялись цветной эмалью.

Слайд 15Типичное жилище в Древней Руси — полуземлянка или бревенчатый сруб.

Пол был земляным или дощатым.

полуземлянка

А зимой можно было уберегаться от

холода.

Жилье отапливалось печью, топившейся по-черному (без дымохода) для меньшего расхода дров и сохранения большего тепла.

Слайд 16У зажиточных городских жителей дома состояли из нескольких соединенных между

собой срубов.

Слайд 17Княжеские хоромы

В княжеских и боярских домах (хоромах) устраивались крытые галереи,

строились терема. Основу внутреннего убранства жилья составляли лари и лавки,

на которых и сидели, и спали.

Слайд 18Одежда

Одежда жителей Древней Руси, принадлежавших к разным слоям населения, различалась

не столько покроем, сколько материалом, из которого была изготовлена. Основу

костюма составляли рубаха, штаны, заправленные в сапоги, плащ, носившийся внакидку, без рукавов, а в зимнее время — меховой кожух. Но у крестьянина или рядового горожанина одежда была холщовой, а у бояр и князей — бархатной, простолюдин носил овчинный кожух, а княжеский шился из соболя или другого дорогого меха. Привилегией князей были длинные, до пят, плащи (корзно).

Источник: theslide.ru