Добыча жемчуга со дна морского сопряжена с большими трудностями, и тяжелая профессия ловцов морского жемчуга губительно влияет на их здоровье и сокращает продолжительность их жизни.

2. Привоз жемчуга из-за границы вызывает путешествия русских купцов (начиная с XV в.) в страны Востока и Запада. Восточными купцами и западными также производилась доставка жемчуга в древнюю Русь.

Существование «жемчужного» ряда в Москве и было вызвано значительностью торговых оборотов по жемчугу. «Торговая книга» XVI в. указывает на зависимость ценности жемчуга от величины, формы, блеска, игры и цвета жемчужного зерна. Определение на Руси в XI—XV вв. выдающегося жемчуга наименованием «велий», «великий», «великий бесценный» подтверждается рядом дошедших до нас письменных источников. Оценка формы жемчужного зерна в XVI—XVII вв. определяется наименованием «скатный», «окатный». Упоминания о лучших жемчужинах, встречающихся в истории, свидетельствуют, что жемчужные украшения и отдельные жемчужины высоко ценились во все времена и у всех народов. Широкая распространенность употребления высококачественного жемчуга доказывается восхищенными отзывами иностранцев, посещавших Россию в XVI—XVII вв.: жемчуг «в России употребляется более, нежели во всей Европе» (Маржерет).

3. Исторические данные и памятники материальной культуры подтверждают существование русского жемчуга, добывавшегося в русских водах. Географические условия Руси определили применение особых методов ловли жемчуга. Изучение подготовки жемчуга к его употреблению для украшений и для шитья опровергает распространенное мнение, что жемчуг по его извлечении из раковины не требует никакой обработки. «Алмажение» жемчуга возвращает также и умирающему жемчугу его первоначальные качества (цвет, блеск, глянец).

4. Первое русское законодательство о жемчуге было вызвано попытками Петра I взять жемчужный промысел под контроль государства. Повторение Петровских указов о жемчужной ловле издается Екатериной II в последних законодательных статьях о ловле жемчуга. «Торговая книга» конца XVI в. свидетельствует о высоких ценах на жемчуг в конце XVI и начале XVII в. Большой спрос на жемчуг и в то же время высокие расценки на него вызвали появление поддельного жемчуга (впервые в античное время, а затем с XVI в. н. э., а возможно — и ранее). Подделка жемчуга, изобретенная и XVII в. в Париже Pierre Jaquin, приобретает большую популярность и практикуется до настоящего времени.

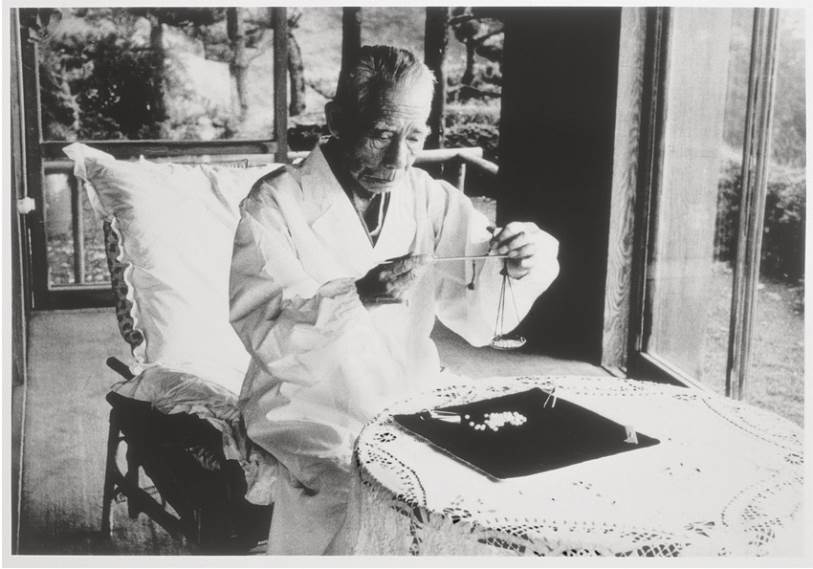

Украшение поддельным жемчугом русских народных одежд, церковных предметов отмечается главным образом в XVIII в., т. е. со времени упадка добычи русского жемчуга. Уменье китайцев и японцев вырабатывать поддельный жемчуг, трудно отличимый от настоящего, доставляет им большую прибыль. Разведение японцами «японского» жемчуга, занимающего особое место в истории жемчужного промысла, дает возможность говорить о культуре жемчуга, т. е. об особом искусственном способе выращивания настоящего жемчуга.

5. Украшение русским и привозным жемчугом народной одежды и церковных предметор развили на Руси искусство «низанья» и «езженья» жемчугом. Уменье русских женщин «низать», «садить» жемчугом отмечается рядом свидетельств иностранцев XVI—XVII вв. «Низанье» и «саженье» (с технической стороны) представляет собой два различных вида работы: во-первых, «низанье» насквозь, без ткани, — сквозной сеткой (имеет много общего с кружевной работой); во-вторых, «саженье» нашивка жемчуга на какую-либо ткань — работа, близкая к вышивке.

Нашивка жемчуга на ткань технически выполняется двумя способами: 1) либо зерна нашиваются непосредственно на ткань, 2) либо на настил, выметку, приготовляемую из белого шнура или из «бели». Приготовление «бели» для жемчужного шитья само по себе отмечалось и составляло особый раздел работ. Летописные данные и дошедшие до нашего времени памятники шитья жемчугом свидетельствуют, что искусство это на Руси ведет свое начало с очень давних времен. Расположение зерен жемчуга при нанизьшании дает различные способы «низанья» жемчуга, в зависимости от чего существуют свои особенные специальные технические термины. Сложность узора вызывала иногда участие в выработке рисунков для низания и вышивания, помимо самих вышивальщиц, и квалифицированных художников того времени — «знаменщиков».

6. Жемчуг был любимым и постоянным украшением русской одежды; об этом свидетельствуют архивные источники и материальные памятники. Сведения об украшении им одежд встречаются в самые ранние времена русской истории. При передаче одежды от отца к сыну, одежда, саженная жемчугом, как наиболее ценная отмечалась в грамотах, благодаря чему и сохранились названия этих одежд. «Сажение» жемчугом отмечается в одеждах мужских и женских, верхних — выходных и «исподних» — комнатных, царских и крестьянских. Шитье жемчугом имеется на поясах, обуви, головных уборах, ожерельях, запястьях и пр.

7. Столь обильное украшение жемчугом русской одежды возможно было только при условии существования своего русского жемчуга. Обилие жемчуженосных рек в Европейской России доказывается архивными и историческими материалами. Высказывания иностранные и русские свидетельствуют о достоинствах русского жемчуга, а часто и о его высокой цене: «такие зерна, кои немногим восточным уступают» (Алопеус).

8. Хищнические способы ловли жемчуга привели к упадку жемчужного промысла на Руси. Падение жемчужного промысла произошло вследствие того, что добыча жемчуга была делом частным, а не государственным.

Warning: Undefined array key «show_age» in /var/www/u2165507/data/www/arheologija.ru/wp-content/plugins/this-day-in-history/tdih-widget.php on line 22

В этот день:

Дни рождения 1866 Родился Джордж Карнарвон — граф, английский лорд, египтолог и собиратель древностей. Вместе с Говардом Картером исследовал гробницы фараонов XII и XVIII династий, в том числе гробницу Тутанхамона.

Неожиданная смерть лорда Карнарвона от воспаления легких вскоре после вскрытия гробницы Тутанхамона послужили запуску в медиапространство легенды о проклятии фараонов. Дни смерти 1842 Умер Петер Олуф Брэндштед — датский археолог и путешественник, специалист по археологии античной Греции. 1932 Умер Василий Лаврентьевич Вяткин — русский археолог и историк-востоковед, исследователь Афрасиаба (Самарканда), в частности обсерватории Улугбека. 1968 Умер Гарун Валеевич Юсупов — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН СССР, специалист по археологии, этнографии и эпиграфики народов Поволжья и Прлуралья, в первую очередь поволжских татар и башкир.

Рубрики

- Археология Ближнего Востока

- Археология Дальнего Востока

- Археология Европы

- Археология Кавказа

- Археология Северного Причерноморья

- Археология Сибири

- Археология Средней Азии

- Археология Урала

- Древнерусская археология

- Методика

- Новости

- Памятники

- Первобытное искусство

- Смежные науки

- Теоретическая археология

Свежие записи

- Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX вв.)

- Археология СССР. Палеолит СССР

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири

- Столяр А.Д. Памяти Павла Иосифовича Борисковского

- Основы работы с настольной ГИС ARCGIS 9

Источник: arheologija.ru

История жемчуга

Китайцы стали первыми людьми, которые начали применять этот драгоценный камень. Это началось около 42 веков назад. Вначале жемчуг использовали не в качестве украшений, он заменял собой деньги. Император Ю в 2206 году до н.э. собирал дань жемчугом со всего населения страны. Жемчуг в древности для китайцев был эквивалентом денег, а также показывал социальное положение.

Например, все придворные чиновники в Китае носили в головных уборах жемчужины, это было признаком высокого социального положения.

Римляне в древности провозгласили жемчуг основной драгоценностью Рима. Для восполнения казны в 54 году до н. э. Юлий Цезарь отправился в поисках жемчуга в Британию. Известные храмы Юпитера и Венеры были украшены жемчугом, его отдавали в дар Богам. Актёры носили накидки и обувь, расшитые этим камнем, а римский император Нерон украсил им своё жилище.

Александр Македонский, известный полководец, завоевал остров Сокотру перед походом на Индию. Остров был знаменит чёрным жемчугом. Эти жемчужины настолько вдохновили правителя, что он соединил эту красоту с бледно-розовыми и чисто белыми жемчужинами и отослал на родину. После этого началось всеобщее увлечение аристократов жемчугом.

Жемчуг в средние века

До XV века, когда был изобретён способ шлифовки алмазов, и началось изготовление украшений из бриллиантов, жемчуг был самым драгоценным камнем.

Популярное украшение эпохи Ренессанса – жемчужина идеальной формы, как на шляпной булавке Филиппа Второго, которая была подарена ему в XVI веке. Она была размером с голубиное яйцо, позже её стали называть «Перегрина». Форма прекрасной жемчужины была идеальна, она скатывалась с любой поверхности при минимальном наклоне, за это и получила своё имя, которое переводится как «странница». Король носил её в память о своей супруге Марии Тюдор.

Ни один портрет правителей этого времени, например, Елизаветы I, Марии Стюарт или Марии Медичи, не обходился без прекрасных жемчужных украшений. Самой сильной любовью к жемчугу отличалась королева Англии Елизавета I, которая носила постоянно не меньше семи нитей жемчуга. На портретах её часто изображали в светло-сером платье, вышитом тремя тысячами жемчужин. А королева Мария Медичи надела на крещение сына будущего короля Людовика XIII – платье, которое было украшено 3 тысячами алмазов и 30 тысячами жемчужин.

Жемчуг в России

В России упоминания о жемчуге были отмечены в X веке. Потом он стал любимым камнем для отделки одежды, головных уборов для женщин, церковных одеяний и утвари. Жемчуг считался любимым камнем церкви. Его применяли для украшения предметов церковного обихода: посохов, крестов, риз, икон и т.д.

Церковь долгое время была монополистом по добыче жемчуга в России. Иерархию церковных служителей определяли по количеству жемчуга – чем больше жемчуга, тем выше сан. Этот драгоценный камень был самым любимым украшением императрицы Александры Фёдоровны. Самое дорогое её ожерелье доходило длиной до колен.

Жемчуг в современности

В начале XX века запасы природного жемчуга во всём мире истощились вследствие варварского способа его добычи. Для получения одной большой жемчужины отлавливали и вскрывали до 10 тысяч устриц. В результате уничтожили целые поколения моллюсков. Жемчужные украшения уменьшаются до одной нити, а цена на них сильно возрастает. Например, известный ювелир Жак Картье купил небольшой магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке, продав два ожерелья морского жемчуга.

Идея выращивания жемчуга всегда интересовала человечество, и первые попытки были предприняты еще в Древнем Китае. Желание это только усилилось после того, как добыча жемчуга во всем мире была прекращена. Знания о культивировании не были систематизированы и не гарантировали хорошего качества жемчуга. Современная технология производства жемчуга высочайшего качества была изобретена и описана японцем Кокити Микимото в начале XX века.

- Ожерелье, колье, бусы, цепиСерьгиКольца

- БраслетыПодвескиКораллы

- Украшения из серебраУкрашения из янтаряПодарки

Источник: www.maysaku.ru

Как добывали жемчуг на новгородчине

А вы знали, что одним из старейших промыслов на Руси была добыча жемчуга? Причем не где-нибудь, а на северо-западе в окрестностях Новгорода.

Да-да, не удивляйтесь! Русским жемчугом жила немалая часть местных жителей — старателей-добытчиков, ювелиров и швей.

Ну а жемчужное шитье достоверно известно с Х века, хотя, по-видимому, появилось значительно раньше. Жемчуг очень почитался на Руси. Еще в византийских летописях упоминается, что князь Святослав носил золотую серьгу с двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс, украшенный жемчугами.

В начале XVI столетия новгородцы ездили за жемчугами в Азов и Кафу (Феодосия), для правильной покупки в торговой книге были такие правила: «А купите жемчуг все белой, чистой; а желтого никак не купите, на Руси его никто не купит».

Но добыча сказочного сырья развивалась и в северных реках. Новгородский жемчуг был особенно ценен. Зерна его источали волшебный блеск, были поразительно красивы и благородны. Лучший жемчуг называли «скатным», то есть круглым, катящимся. Он часто упоминается в старинных русских былинах и сказках.

Так Илья Муромец, чтоб умилостивить злого царя Калину, подносит ему чистое серебро, красное золото и скатный жемчуг.

Добыча жемчуга была обставлена ритуалом: сначала искатель шёл к местному священнику для покаяния и отпущения грехов. Промышлять следовало с хорошим и радостным настроем, не допускать при этом ссор и брани.

Только помывшись в бане и надев чистые одежды, можно было начинать работу. Вот такой ритуал чистоты!

Промыслом жемчуга занимались исключительно мужчины. Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку? Для этого старатели использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — «водогляд». Он представлял собой полую берестяную трубу, которая опускалась одним концом в воду сквозь отверстие в плоту, а к другому концу добытчик плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Жемчуг, вынутый из раковин, твердеет не сразу. И чтобы при затвердении он не попортился, его подвергали так называемому «замариванию». В старинных книгах о ловле жемчуга в XVIII веке пишут: «Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием» После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

В новгородских музеях тоже рассказывают, что жемчуг клали за щеку и перекатывали языком, чтобы жемчужина стала гладкой и податливой. Потом её катали по столу, придавая более-менее правильную форму, так и получался ровный скатный жемчуг. Для вышивания жемчужин, пока не затвердела, протыкали тонкой иглой.

Крупные жемчужины считались зёрнами, а мелкие — весом.

Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте. Достаточно сказать, что герб карельского города Кемь, включает жемчужный венок на голубом (водяном) поле. А вывоз русского жемчуга за границу в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах).

До начала XVIII века монополия на добычу и продажу жемчуга принадлежала всемогущей церкви. Сан священнослужителя можно было определить по количеству жемчуга, украшавшего его одежды — чем выше он в церковной иерархии, тем больше жемчуга.

Но в 1721 году Петром I был издан указ, по которому весь добытый жемчуг должен был сдаваться в государственную казну. Не все у Петра получилось, но на добычу жемчуга это, конечно, повлияло.

В архивах указывается не меньше 20 рек, в которых добывали жемчуг в петровское время. К сожалению, сейчас в них жемчужниц уже давно нет. Возможно, что именно в петровский период новгородским популяциям жемчужницы был нанесен наибольший урон — ведь жемчуг приказали собирать и сдавать государству. Сначала из рек извлекли всё, что только можно было извлечь, а позже стала портиться их среда обитания, и популяция не восстановилась.

Но продолжим о жемчужном ремесле. После старателей материал поступал к мастерам. И тут начиналось волшебное преображение привычных предметов и вещей.

Российский жемчуг красовался в царских коронах, на дорогих окладах икон, платьях и кокошниках, свадебных венцах. Он шёл в изобилии на изготовление ювелирных украшений. Ожерелья, серьги, кольца — всё было из местного сырья. Жемчуг из местных рек отличался серебристо-белым или голубоватым отливом.

Если жемчуг тускнел, в деревнях знали, как вернуть ему блеск. Его спарывали и отдавали курам, потом промывали и пришивали на прежнее место.

Фотографий и картинок с изображениями изделий, украшенных русским жемчугом, конечно, вы много раз видели в интернете и подобных статьях. Я же хочу привлечь внимание именно к новгородской тематике.

На фреске древнейшего Софийского собора в нашем городе Пророк Соломон изображен в митре, украшенной жемчугом.

Жемчугом унизывали оклады икон и другую церковную утварь.

Икона из Грановитой палаты г. Великий Новгород.

Митры, украшенные золотом и жемчугами, вставленные в Грановитой палате Новгорода.

А теперь немного о самом процессе украшения.

Жемчужное низание — от слова «низать», то есть собирать несколько жемчужин или бисеринок на проволоку либо нитку. Жемчуг предварительно разбирали по величине и подбирали необходимые размеры согласно узорам, затем просверливали дырочки и нанизывали на нить или тонкую проволочку, так получалась жемчужная нить. Её накладывали на настил и после каждой жемчужины закрепляли стежками. Таким образом, достигалась прочность вышитого узора и создавались узоры на ткани. Низали разными способами: есть низанье прямое или вкось, в три пряди, в виде сетки, решётки, клетками или в шахматы, в одну или несколько нитей, фонариками, и так далее.

Роль жемчуга была очень велика. Праздничные женские одежды передавались по наследству, это был капитал — не столько денежный, сколько социальный — богато украшенные одежды показывали трудолюбие семьи, ее бережливость и приверженность традициям. Один исследователь, прибывший в 1843 году из Германии в Нижегородскую губернию, был потрясён украшениями русских женщин — даже самые бедные рыбачки носили на шее по нескольку ниток природного жемчуга. Представительницы высших сословий (купчихи, например) на торжества являлись совершенно унизанные перлами. От такой пышности чужестранцы теряли дар речи.

В женском головном уборе могло быть до 16 кг жемчуга.

Сегодня русский жемчуг можно увидеть только в музеях. Приезжайте к нам в Великий Новгород и обязательно посетите выставку сокровищ в Грановитой палате. И там, возможно, как тот иностранец, вы потеряете дар речи от великолепия и богатства, созданного руками неизвестных русских мастеров.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Источник: factor-e.ru