Да-да, не удивляйтесь! Русским жемчугом жила немалая часть местных жителей — старателей-добытчиков, ювелиров и швей.

Ну а жемчужное шитье достоверно известно с Х века, хотя, по-видимому, появилось значительно раньше. Жемчуг очень почитался на Руси. Еще в византийских летописях упоминается, что князь Святослав носил золотую серьгу с двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс, украшенный жемчугами.

В начале XVI столетия новгородцы ездили за жемчугами в Азов и Кафу (Феодосия), для правильной покупки в торговой книге были такие правила: «А купите жемчуг все белой, чистой; а желтого никак не купите, на Руси его никто не купит».

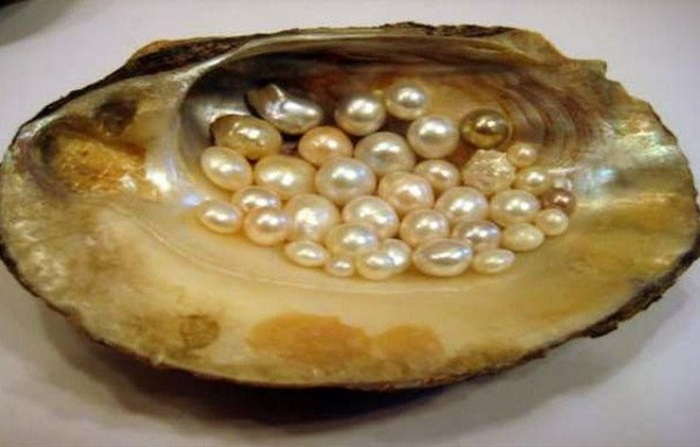

Но добыча сказочного сырья развивалась и в северных реках. Новгородский жемчуг был особенно ценен. Зерна его источали волшебный блеск, были поразительно красивы и благородны. Лучший жемчуг называли «скатным», то есть круглым, катящимся. Он часто упоминается в старинных русских былинах и сказках.

Так Илья Муромец, чтоб умилостивить злого царя Калину, подносит ему чистое серебро, красное золото и скатный жемчуг.

Добыча жемчуга была обставлена ритуалом: сначала искатель шёл к местному священнику для покаяния и отпущения грехов. Промышлять следовало с хорошим и радостным настроем, не допускать при этом ссор и брани.

Только помывшись в бане и надев чистые одежды, можно было начинать работу. Вот такой ритуал чистоты!

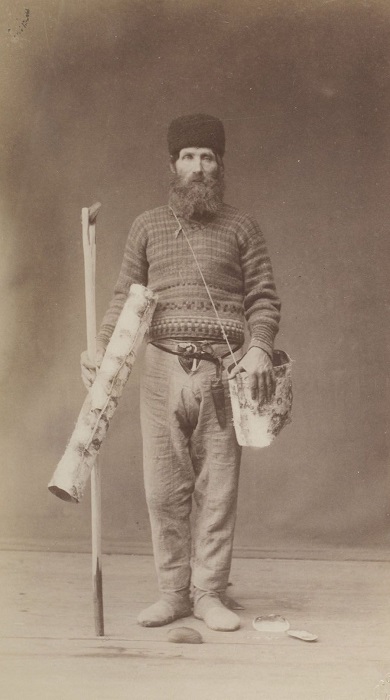

Промыслом жемчуга занимались исключительно мужчины. Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку? Для этого старатели использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — «водогляд». Он представлял собой полую берестяную трубу, которая опускалась одним концом в воду сквозь отверстие в плоту, а к другому концу добытчик плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Жемчуг, вынутый из раковин, твердеет не сразу. И чтобы при затвердении он не попортился, его подвергали так называемому «замариванию». В старинных книгах о ловле жемчуга в XVIII веке пишут: «Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием» После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

В новгородских музеях тоже рассказывают, что жемчуг клали за щеку и перекатывали языком, чтобы жемчужина стала гладкой и податливой. Потом её катали по столу, придавая более-менее правильную форму, так и получался ровный скатный жемчуг. Для вышивания жемчужин, пока не затвердела, протыкали тонкой иглой.

Крупные жемчужины считались зёрнами, а мелкие — весом.

Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте. Достаточно сказать, что герб карельского города Кемь, включает жемчужный венок на голубом (водяном) поле. А вывоз русского жемчуга за границу в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах).

До начала XVIII века монополия на добычу и продажу жемчуга принадлежала всемогущей церкви. Сан священнослужителя можно было определить по количеству жемчуга, украшавшего его одежды — чем выше он в церковной иерархии, тем больше жемчуга.

Но в 1721 году Петром I был издан указ, по которому весь добытый жемчуг должен был сдаваться в государственную казну. Не все у Петра получилось, но на добычу жемчуга это, конечно, повлияло.

В архивах указывается не меньше 20 рек, в которых добывали жемчуг в петровское время. К сожалению, сейчас в них жемчужниц уже давно нет. Возможно, что именно в петровский период новгородским популяциям жемчужницы был нанесен наибольший урон — ведь жемчуг приказали собирать и сдавать государству. Сначала из рек извлекли всё, что только можно было извлечь, а позже стала портиться их среда обитания, и популяция не восстановилась.

Но продолжим о жемчужном ремесле. После старателей материал поступал к мастерам. И тут начиналось волшебное преображение привычных предметов и вещей.

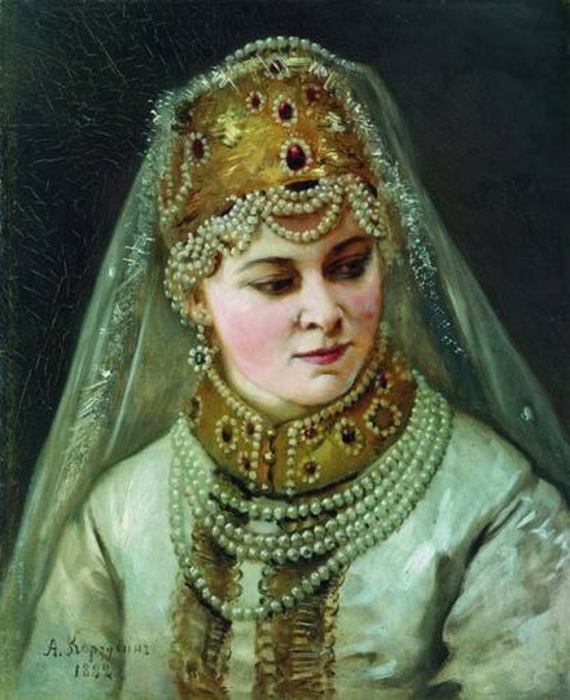

Российский жемчуг красовался в царских коронах, на дорогих окладах икон, платьях и кокошниках, свадебных венцах. Он шёл в изобилии на изготовление ювелирных украшений. Ожерелья, серьги, кольца — всё было из местного сырья. Жемчуг из местных рек отличался серебристо-белым или голубоватым отливом.

Если жемчуг тускнел, в деревнях знали, как вернуть ему блеск. Его спарывали и отдавали курам, потом промывали и пришивали на прежнее место.

Фотографий и картинок с изображениями изделий, украшенных русским жемчугом, конечно, вы много раз видели в интернете и подобных статьях. Я же хочу привлечь внимание именно к новгородской тематике.

На фреске древнейшего Софийского собора в нашем городе Пророк Соломон изображен в митре, украшенной жемчугом.

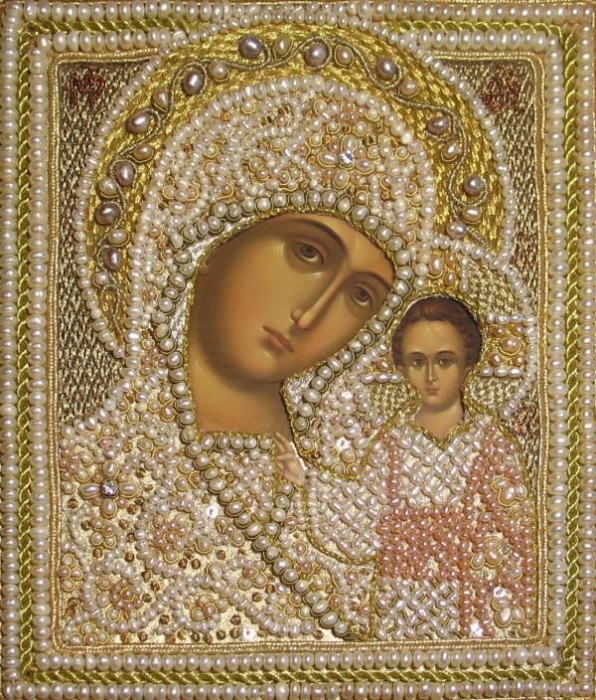

Жемчугом унизывали оклады икон и другую церковную утварь.

Икона из Грановитой палаты г. Великий Новгород.

Митры, украшенные золотом и жемчугами, вставленные в Грановитой палате Новгорода.

А теперь немного о самом процессе украшения.

Жемчужное низание — от слова «низать», то есть собирать несколько жемчужин или бисеринок на проволоку либо нитку. Жемчуг предварительно разбирали по величине и подбирали необходимые размеры согласно узорам, затем просверливали дырочки и нанизывали на нить или тонкую проволочку, так получалась жемчужная нить. Её накладывали на настил и после каждой жемчужины закрепляли стежками. Таким образом, достигалась прочность вышитого узора и создавались узоры на ткани. Низали разными способами: есть низанье прямое или вкось, в три пряди, в виде сетки, решётки, клетками или в шахматы, в одну или несколько нитей, фонариками, и так далее.

Роль жемчуга была очень велика. Праздничные женские одежды передавались по наследству, это был капитал — не столько денежный, сколько социальный — богато украшенные одежды показывали трудолюбие семьи, ее бережливость и приверженность традициям. Один исследователь, прибывший в 1843 году из Германии в Нижегородскую губернию, был потрясён украшениями русских женщин — даже самые бедные рыбачки носили на шее по нескольку ниток природного жемчуга. Представительницы высших сословий (купчихи, например) на торжества являлись совершенно унизанные перлами. От такой пышности чужестранцы теряли дар речи.

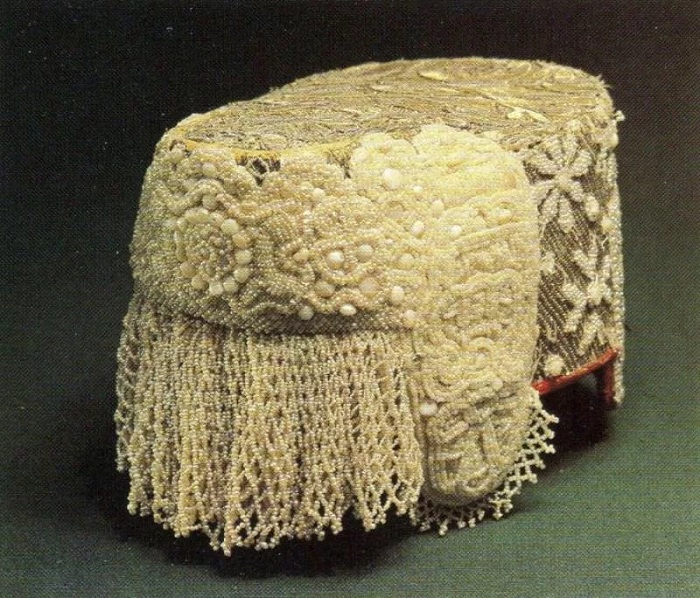

В женском головном уборе могло быть до 16 кг жемчуга.

Сегодня русский жемчуг можно увидеть только в музеях. Приезжайте к нам в Великий Новгород и обязательно посетите выставку сокровищ в Грановитой палате. И там, возможно, как тот иностранец, вы потеряете дар речи от великолепия и богатства, созданного руками неизвестных русских мастеров.

с

Источник: fregat3005.livejournal.com

World of Art

Сейчас для многих удивительно, что на протяжении нескольких столетий Россия наряду с Индией была главным поставщиком жемчуга в европейские страны. Иностранцы теряли дар речи, видя обилие жемчуга на русских женщинах. На Руси украшали им все подряд. Сегодня же полюбоваться великолепным русским жемчугом можно лишь в музеях. Что же случилось с нашим жемчугом?

Почему он пропал?

Чего только ни украшали на Руси жемчугом — кокошники и сарафаны, подвенечные уборы, седла и оружие. Жемчуга добывали так много, что даже женщины из бедных семей могли позволить себе купить жемчужные бусы.

Кокошник жемчужный. XIX в. Галун, речной и искусственный жемчуг, перламутр, бисер, золотные нити. Золотное шитье и низание.

Кокошник, Новгородская губ. Расшит речным жемчугом. Русский музей, СПб.

Серьги из речного жемчуга 18-19 век Руский музей, СПб.

Красовался жемчуг и на парадных одеждах царских особ и священнослужителей, и на окладах икон.

Императрица Екатерина I

Императрица Екатерина II

Императрица Елизавета Алексеевна (супруга Александра I)

Императрица Мария Александровна (супруга императора Александра II и мать императора Александра III)

Портрет императрицы Марии Федоровны в жемчужном уборе. (Мария Федоровна — супруга Александра III, мать императора Николая II). Художник Иван Крамской (1880-е годы)

Императрица Александра Фёдоровна — супруга императора Николая II

Царь Алексей Михайлович

«На образах богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе» (барон Гакстгаузен).

Икона Казанской Божией Матери в жемчужной ризе

История жемчужного промысла на Руси – где и как добывали жемчуг

Жемчуг имеет органическое происхождение. Образуется он внутри двустворчатых раковин моллюсков. При случайном попадании инородного тела (типа песчинки) внутрь раковины на нем начинают откладываться слои арагонита, таким образом и растет жемчужина. Но процесс этот очень длительный.

В принципе, жемчужины могут производить в своих раковинах все двустворчатые моллюски, но у некоторых они появляются чаще и достаточно высокого качества. Таких моллюсков называют жемчужницами, самая известная и распространенная из них – пресноводная жемчужница маргаритана.

Первые упоминания о жемчуге на Руси датируются Х веком, но своего расцвета этот промысел достиг в XVI-XVII веках. За жемчугом ходили почти так же, как на рыбалку. Особенно много пресноводных раковин-жемчужниц находили в чистых северных реках, в которых обитали лососёвые рыбы.

Река Онега в Архангельской области

Река Муна в Мурманской области

Дело в том, что личинки жемчужниц прикрепляются к жабрам именно этих рыб и некоторое время там развиваются. А затем крошечные моллюски отваливаются от них и падают на дно, где уже и проводят практически в неподвижном состоянии всю оставшуюся жизнь.

В некоторых реках и озерах чаще встречался белый жемчуг, а в некоторых — черный.

Жемчуг по праву считался тогда исконно русским украшением. Ценился он очень высоко и за его красивый цвет, и за форму жемчужин, особенно «скатный жемчуг», идеально круглой формы и очень гладкий — «на блюдечке не стоит на месте».

К жемчугу на Руси всегда относились с большим почтением. Считалось, что на промысел надо отправляться только будучи чистым и душой и телом. Поэтому для успешной его добычи предварительно обязательно ходили в баню и на исповедь к священнику. Иначе жемчуг в руки не дастся.

Основной промысел обычно приходился на июль-август. К этому времени и вода прогревалась и ее уровень в реках снижался.

«В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в середине коего вырубливают небольшую дыру, над оною ложатся, покрывая голову, и, опускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчанно или иловато. Увидев на дне песчаную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами. Наловив таким образом множество раковин, все без различия раскрывают, не заботясь о том, есть ли там жемчуг или нет, созрел ли он или не созрел, и таким образом умерщвляют жемчужную матку. Часто находят они между несколькими сотнями раковин едва одну жемчужину настоящей цены, такою вредною ловлей ныне жемчужные раковины если не совсем, то по крайней мере приметным образом истреблены. Если бы ловля жемчуга производилась здесь в большой осторожностью, то думаю, что в наших водах и теперь бы находился прекрасный и драгоценный жемчуг в большом количестве».

На мелководье же просто ходили по воде, прощупывая дно ногами.

Ловля жемчуга в р. Кемь, нач. XXв

«Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием» После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

Источник: worldartdalia.blogspot.com

Дайвер несколько лет добывает жемчуг в водоемах Подмосковья

Аквалангист Андрей Федоров много лет увлекается дайвингом и подводной охотой. Пару лет назад для другого своего хобби он достал со дна реки на границе с Московской областью раковину с жемчужиной. По словам дайвера, двустворчатые моллюски, способные производить жемчуг, встречаются почти во всех водоемах Подмосковья.

РОССИЯ – ЖЕМЧУЖНАЯ СТРАНА

Кроме подводных увлечений у Андрея есть еще одна страсть – он создает мини-скульптуры. Два года назад друзья поручили Федорову сделать эскиз памятника погибшему дайверу. Андрей изготовил фигуру в уменьшенном масштабе и решил установить ее на постамент из двух раковин моллюсков. Материал для постамента он добыл в одном из подмосковных водоемов.

Он принес раковины домой и вскрыл одну из них. С удивлением дайвер обнаружил внутри настоящую жемчужину.

– Тогда я узнал, что в Подмосковье можно добывать жемчуг, – говорит Федоров.

Андрей углубляется в историю и рассказывает, что речной жемчуг на Руси добывали в промышленных масштабах еще со времен Ивана Грозного. Моллюсков с «начинкой» искали в реках Урала, Сибири и Карелии. Так, в 1860 году Россия поставила на международный рынок жемчуга на 182 тыс. руб., а это примерно 1 млрд руб. в переводе на современные деньги.

– На Руси делали плоты из бревен с отверстием по центру, один из ловцов ложился и высматривал на дне реки моллюсков, – продолжает Федоров. – Заметив мидии, их доставали специальным щупом. В день могли добыть таким способом не более 10 жемчужин.

ПРИРОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Дайвер утверждает, что угадать, в какой раковине попадется заветная жемчужина, невозможно.

– Это как лотерея – можно купить тысячу лотерейных билетов и не выиграть ни рубля, а можно приобрести один билет и сорвать джекпот, – объясняет Федоров.

По словам дайвера, двустворчатые моллюски, способные производить жемчуг, встречаются почти во всех водоемах Подмосковья. Например, недавно Андрей нашел жемчужину на Жестылевском водохранилище (Дмитровский округ). Но при этом Андрей категорически против «промышленной» добычи жемчуга.

– Двустворчатые моллюски – природные чистильщики речных водоемов, – говорит дайвер. – Они фильтруют воду в огромных количествах, пропуская ее через себя в поисках микроорганизмов для питания. Люди умудряются есть подмосковных моллюсков, но этого делать нельзя, так как можно отравиться вплоть до летального исхода. Употреблять в пищу можно морские мидии, которые продаются в магазинах, так как их специально выращивают на фермах.

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам руководителя одной из сетей ювелирных мастерских Дмитрия Кубкина, жемчуг оценивается в зависимости от размера и оттенка, но закупочная цена не велика. Речная жемчужина диаметром 6 мм стоит не более 50 руб. Ювелиры различают более 12 оттенков белого цвета. Розовато-белая жемчужина диаметром 6 мм стоит примерно в полтора раза дороже – 70 руб. Жемчужина диаметром 10 мм оценивается примерно в 200 руб.

– В Подмосковье водятся моллюски двух видов – перловица и беззубка, – говорит ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Елена Темерева. – Действительно, все двустворчатые моллюски в той или иной степени способны производить жемчуг. Если между роговицей и мантией моллюска попадает песчинка, беспозвоночное обволакивает ее пластинами перламутра. Но подмосковные моллюски по своей способности произвести качественный жемчуг не сравнятся с европейской жемчужницей, которая в местных водоемах не водится.

Источник: mosregtoday.ru