Символика православных икон. Магазин София ведет свой блог выкладывая различную полезную информацию о вопросах веры и не только.

О чем можно просить у икон святых, список названий и описаний христианских образов

У икон святых можно просить о прощении близких, поиске любимого, здоровье, успехах в делах. Чтобы молитва была услышана, следует подкрепить слова делом: вести праведный образ жизни, помогать страждущим, убирать в доме. Также следует причаститься, исповедоваться священнослужителю. После этого нужно выбрать образ святого, который помогает в проблеме.

Значение святых в православии

Святые в православии нужны для того, чтобы обратиться к ним в минуты скорби или отчаяния, когда нет возможности решить проблему самостоятельно. К ним часто обращаются при неизлечимых недугах или проблемах дома. Девушки могут просить о поиске возлюбленного или о возможности зачатия ребенка.

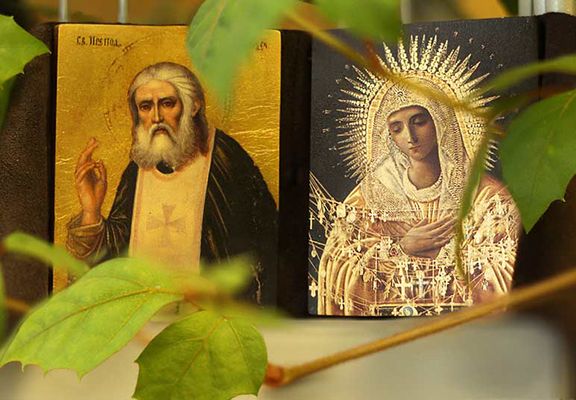

Иконы размещают в святынях: храмах, часовнях, монастырях. Святые служили покровителями священного места, а также города, который располагается ближе всего к образу. Также в каждой иконе отмечается разный тип писания, что говорит о развитии иконографии.

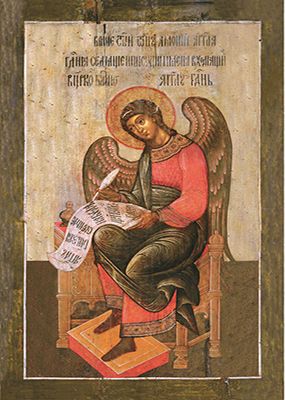

Как изображаются ангелы на православных иконах

Как правильно молиться

Христианские верующие для молитвы должны сидеть (в случае сильной болезни) или стоять, читая текст по памяти или с книги перед образом святого. После этого следует добавить несколько слов от себя, говоря о чистых побуждениях в достижении желаемого. После молитвы необходимо вести праведный образ жизни.

Названия и значения самых важных и православных образов

Большая часть образов святых связана с ликом Богоматери или других праведников:

- Святым Николаем;

- Серафимом Саровским;

- Георгием Победоносцем;

- Петром и Февронией;

- Целителем Пантелеймоном.

«Семистрельная»

Изначально Семистрельная икона располагалась у реки Тошни, а нашел ее крестьянин. Кто написал образ, точно неизвестно. Приблизительная дата создания приходится на XVIII век. Название происходит из-за изображения на холсте Богородицы, которую проткнули семью стрелами.

Икона оберегает от болезней и помогает смириться с утратой. Сейчас существуют красивые списки с нее.

«Неупиваемая чаша»

«Неупиваемая чаша» – это икона, которая впервые появилась в 1878 году, но была утеряна к 1929 году. Известные списки с нее расположены в монастырях Высоцком, Владычном. На холсте изображена Божья Матерь с воздетыми руками в молитве вместе с Младенцем.

«Целительница»

Известная икона «Целительница» была написана приблизительно в IV веке. Ранее она была расположена в храме Карталинии. История иконы рассказывает об исцелении монаха, который горячо помолился Богоматери в момент тяжелого недуга. Чудотворные списки с иконы расположены в нескольких монастырях.

«Нечаянная радость»

Икона «Нечаянная радость» впервые была описана в 1683 году, доподлинная дата ее создания неизвестна. Церковная история гласит, что грешник всегда молился перед тем, как поступать неправедно. Тогда ему пришло видение, где Богородица с Сыном говорили о наказании грешников. После мольбы Матери Иисус простил видевшего видение человека. Этот сюжет изображен на картине.

«Троеручица»

Икона «Троеручица» – это образ Богоматери, который почитается Православной церковью. Картина была перенесена в обитель Саввы до 13 века, после чего передана в Хиландарский монастырь. История гласит, что монахи поместили икону на алтарь, но она переместилась на место игумена. Ее списки расположены в Болгарии, России, Украине. «Троеручица» означает «обладательница трех рук», так как именно так изображена Богоматерь на картине.

«Скоропослушница»

«Скоропослушница» – это образ Божией Матери, который считается чудотворным. На списках ее изображают с Младенцем на руках. История гласит, что монах намеренно коптил святой лик, так как не верил, что слышал голос от него. Тогда Богоматерь послала на него слепоту. После многих лет молитв монах вновь обрел зрение, а икона – известность. Списки расположены в Москве, Перемышле, Казани, Дохиаре.

Серафим Саровский

Серафима Саровского еще при жизни возвели в святые, к его образу обращаются при упадке сил. Он считал, что самое худшее для человека – впасть в уныние, поэтому его лик защищает верующего от глубокой скорби и отчаяния. Также Серафим помогает противостоять искушениям и грешным помыслам. Торговцы считают, что образ святого Серафима улучшает продажи и способствует успеху в делах.

Георгий Победоносец

Георгий Победоносец считается одним из самых почитаемых святых в православном мире. Принято считать, что он погиб при Великом религиозном гонении, когда его поймали и пытали на протяжении 8 дней. После этого он был обезглавлен. Это произошло в 303 или 304 годах. Святого считают покровителем воинов и тех, кто борется за праведное дело. Также молитвы к его иконе улучшают посев и защищают скот от болезней.

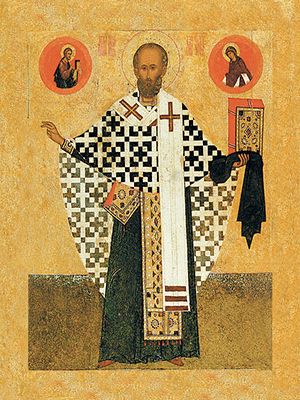

Николай Угодник Чудотворец

Икона Чудотворца помогает тем, кто утратил веру, возвращает на путь истинный. На протяжении всей своей жизни Святой Николай помогал людям вернуть веру, творил чудеса, возвращая еду голодным. Его деяния – самые популярные и почитаемые из-за его сильной веры и чистоты помыслов. Угодник всегда стремился к уединению для чтения Библии, а также к помощи тем, кто в ней нуждается.

Владимирская Богоматерь

Икона Владимирской Божией Матери – самая известная и почитаемая картина среди Русской церкви. Существует мнение, что ее, так же, как и Иверский образ, написал евангелист Лука. На Руси образ появился в 12 веке, в 14 веке помещен в Москву для защиты города от нападения. Несколько раз икона перемещалась из Владимира в Москву, после чего в середине 20 века передана в Третьяковскую галерею. У образа принято просить о покровительстве в делах, удаче в начинаниях и защите от недобрых намерений.

«Неопалимая купина»

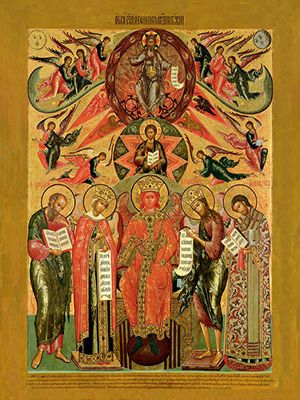

«Неоплаимая купина» (или куст в переводе) – это иконографический тип, а не полноценный образ, как у других святых. На картине изображены знаменитые прообразы воплощения Христа, которые почитаются в православии. Ее список расположен в Украине. У иконы можно просить о наставлении на праведный путь.

Иверская икона

Иверская икона находится на горе Афон, в Иверском монастыре. Это образ Божией Матери с младенцем на руках. Предположительно была написана Лукой, евангелистом и первым иконописцем. Ее списки расположены по всему миру, включая Кавказ, Россию, Францию. Первый список был написан для Московского монастыря, но был утерян в период Советского Союза.

Его точное расположение неизвестно.

«Неувядаемый цвет»

«Неувядаемый (или «Благоуханный») цвет» – это икона, которая почитается в православной религии. Она была создана приблизительно в XVII веке на Афоне или в Константинополе, по другим данным. На картине изображена Богородица с Младенцем в необычном исполнении, так как на холсте присутствует обрамление из цветов.

У иконы просят о детях и здоровье потомства.

«Умиление»

Существует несколько вариаций иконы «Умиление»:

- Новгородская.

- Старорусская.

- Подкубенская.

- Псково-Печерская.

- Серафимово.

Кроме последней, на всех изображен лик Богоматери с Младенцем. Основой сюжета является Мать, которая держит на руках Сына. Серафимова икона долгое время находилась в келье у святого.

Казанская икона Божьей Матери

Казанская икона относится к чудотворным, появилась впервые в 1579 году. Больше всего ее почитают в Русской церкви. Существует Московский список, который отправляли царю Ивану Грозному. Древние сказания гласят, что икона явилась тогда, когда Казань почти сгорела. У образа можно просить защиты домашнего очага и сохранности вещей.

Острообрамская

Острообрамская икона почитается не только в России, но также в Польше, Беларуси. Она расположена в Вильнюсе, на городских воротах в качестве защитного образа. На картине изображена Богоматерь без Младенца, которая сложила руки и смотрит на них. Появился образ приблизительно в 15 веке. У него можно просить о защите религии и своих убеждений, так как икона чтится в равной степени у православных и католических верующих.

«Нерушимая стена»

«Нерушимая стена» – это не конкретная икона, но изображение Богоматери Оранты. Так могут называть любой образ, соответствующий канонам. Мозаичное изображение расположено в Киеве, в Софийском соборе. Празднование совершается в конце мая. У Богоматери можно просить о поиске любви и семейном благополучии.

Скорбящая

Скорбящая икона – это лик Богоматери, которая переживает гибель Сына. Она воздевает руки в молитве и смотрит вверх. Изображение хранится в Свято-Троицком монастыре. У лика можно просить об упокоении души и усмирении скорби.

«Радость всех радостей»

«Радость всех радостей» – это образ Богоматери, который долгое время находился в келье Серафима Саровского. Ее альтернативное название – «Умиление Серафимо». На протяжении всей жизни святого Богоматерь была его защитницей, поэтому молитвы к нему могут быть также услышаны Царицей. У иконы следует просить об излечении тяжелых недугов.

«Святая Троица»

Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым и в данный момент хранится в Третьяковской галерее. Эта икона считается одной из самых знаменитых в Русской церкви. По ней писали списки, которые расположены в разных уголках России. На изображении написаны главные лики Авраама, Сарры, Лота.

«Взыскание погибших»

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» – это изображение Богородицы, которое было создано в 17 веке. Название было дано из-за повести покаяния Феофила. Согласно ее тексту, Феофил молился перед образом Матери, которую после назвал «Взысканием погибших».

«Всецарица»

Икона «Всецарица» – это изображение Богоматери с Младенцем на руках, в окружении ангелов. Образ находится в афонском монастыре Ватопед. Ее написание датировано 17 веком. Изображение считается чудотворным, так как были известны случаи излечения онкологических заболеваний после молитв к нему.

«Знамение»

«Знамение» – это еще один лик Божией Матери, который был изображен по типу Оранта. В данный момент образ расположен в Софийском соборе Великого Новгорода. Впервые чудеса иконы были упомянуты в 1170 году, когда на Новгород напали, но Богоматерь отогнала врага от ворот города. У образа можно просить покровительства в делах, защиты от злых языков.

«Спорительница хлебов»

Самая редкая, но глубоко почитаемая икона Божией Матери – «Спорительница хлебов». На изображении показана Богородица, воздевшая руки к небу, восседающая на облаках. Образ был написан в 1890 году, после чего Калужская губерния чудом избавилась от голода. У Богоматери можно просить помощи в заработке денег и защите зерновых полей.

Великомученик и целитель Пантелеймон

Великомученик Пантелеймон был не только глубоко верующим человеком, но также врачом и целителем. В православной церкви его образ почитается при лечении тяжелых заболеваний, однако в католическом веровании он не обладает такой популярностью. У его иконы просят о крепком здоровье и сильном потомстве.

Блаженная Матрона Московская

Матрона Московская обладала возможностью видеть будущее в силу глубокой веры и полного отсутствия зрения. Святая исцеляла людей, дарила им крепкое здоровье. У нее можно было исповедоваться и прочиститься. Существует мнение, что она смогла предсказать свою смерть за 3 дня, но все равно продолжала помогать людям. У ее образа можно просить о прощении близких, здоровье детей и родственников.

Петр и Феврония

На многих иконах святые изображаются в одиночестве либо, если это Богоматерь, то вместе с Младенцем. Поэтому икона Петра и Февронии – это редкое исключение. Их совместное изображение символизирует единство семьи и крепость любовной связи. У их образа можно просить о поиске возлюбленного и мире в семье.

Святитель Николай

Святитель Николай – это Николай Угодник, у образа которого молятся о глубокой вере и удаче в делах.

О чем не стоит молиться

Назначение молитвы – помочь найти утерянный путь или обрести понимание происходящего. Верующие просят о здоровье, чтобы продолжать праведный образ жизни. Если просить о любви, то это приносит потомство в мир. Не стоит молиться о бытовых мелочах, так как святые помогают только с тем, с чем человек не сможет справиться самостоятельно.

Крестовый храм Владимирской иконы Божией Матери при Московской Патриархии. Кутаисский государственный историко-этнографический музей им. академика Н. Бердзенишвили. Лальский районный историко-краеведческий музей. Пинакотека. Покровский придел церкви Ильи Пророка в Ярославле. Придел Трех святителей церкви Воскресения на Дебре в Костроме. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Ризница кафедрального собора в Лаоне.

Символика православных икон

Глядя на икону, мы обращаемся к тому, кто на ней изображен. Мало кто из нас обращает внимание на детали, которые изображаются на иконах. А ведь каждая из этих деталей несет особый символичный смысл. Давайте узнаем, какой именно.

Символика цвета

Прежде всего, стоит поговорить о цветах, которые присутствуют на иконе.

Белый цвет – символ чистоты, Божественного света, святости.

Золотой (желтый) цвет – цвет Божественной Славы, солнца, этим цветом возвещается радость.

Пурпурный цвет – считается царским цветом, он символизирует Господа как Царя Небесного, также этот цвет присутствует в одеждах Богоматери — Царицы Небесной.

Красный цвет – символ Воскресения. Но в то же время красный — цвет крови, мучений, огня. В красных одеждах изображаются мученики, а также красным огнем горят крылья шестикрылых серафимов, наивысших ангелов, приближенных к Богу. Кстати, «серафим» в переводе с древнееврейского и значит «огненный»,т.к. именно в облике огненных фигур они явились пророку Исайе.

Голубой и синий цвет означают небо. Также этот цвет считается богородичным, потому что Матерь Божия как бы соединила в себе земное и небесное.

Зеленый цвет – цвет жизни, природы, обновления, символ Святого Духа.

Коричневый цвет – символ земли, праха, тлена. Этот цвет напоминает нам о том, что человеческая плоть подвластна смерти.

Черный цвет символизирует зло, смерть, адскую бездну.

Черный цвет в одеяниях монахов означает отказ от всего земного, как подобие смерти при земной жизни.

Символы святости

На каждой иконе присутствуют символы святости.

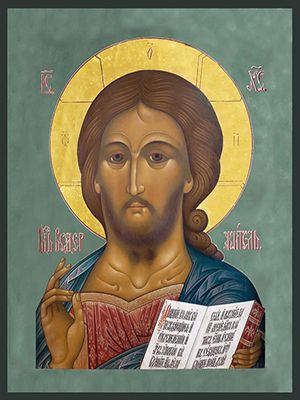

Нимб над головой в форме круга означает сияние Божественного света, который преображает человека, соединяющегося с Богом.

Примечательно, что только лишь в нимбе Спасителя есть крест, его еще называют «крестчатый нимб». Крест в нимбе указывает на Крестную жертву Господа.

Мандорла – миндалевидное сияние, среди которого изображают Христа и Богоматерь, когда хотят представить их во славе.

Храм Софии Премудрости Божией

Значение образов и символов на иконе

Давайте теперь обратимся к образам и символам, которые изображаются на иконах (о христианских символах также можно почитать в наших предыдущих статьях).

Голубица, держащая во рту ветвь — символ мира и Божией милости.

Гора олицетворяет духовно-нравственное восхождение человека.

Громовые стрелы означают гнев Божий.

Дом — символ домостроительства, рукотворного мира, церкви, обителей Рая, созидания.

Дуб символизирует древо жизни. Это тот самый Мамврийский дуб — дерево, под которым, согласно Библии, Авраам принимал Бога в образе трех Ангелов, когда Господь сообщил ему радостную весть о скором рождении сына.

Золотой венец — символ духовной победы.

Книга, с которой изображаются святые, это Евангелие – Книга Жизни.

Копье в руках святого означает победу над темными силами.

Лестница — символ духовного восхождения и устремления к Богу.

Пещера, изображаемая черными красками, часто символизирует преисподнюю.

Указующий перст десницы, нисходящей с неба — Божественный промысел.

Посох у ангела — символ небесного вестника, посланника (с древнегреческого "ангел" и означает вестник). Также ангелы изображаются с трубой (небесное воинство трубит в трубы на Страшном Суде), зерцалом (зеркало изображается как небесная сфера, символизирующая мироздание), свитками в руках (на этих свитках записаны песнопения, приветствия, хвалебные гимны).

Фигура святого – центр композиции иконы

Конечно, центром любой иконы является изображаемый святой. В первую очередь, иконописец выделяет в ликах взгляд, позу, жесты рук и одеяние.

Одежда на святом подчеркивает статус того, кто изображен. Мантия является атрибутом князей и царей, плащ – воинов, митра (головной убор архиереев) и омофор (длинная широкая лента, украшенная крестами) — атрибут святителей, клобук (монашеская шапка) и монашеская мантия указывает на то, что изображаемый святой был монахом. Чаще всего у святых мы можем увидеть хитон (нижнюю одежду в виде рубахи до пят) и гиматий (верхнюю одежду в виде плаща).

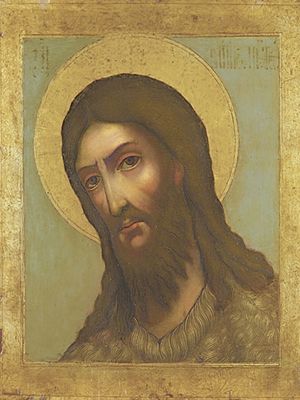

Иоанна Предтечу изображают во власянице из верблюжьей шкуры

Складки в одеянии – очень важная деталь. Именно по характеру расположения складок можно понять, к какому веку относится та или иная икона.

В VIII – XIV веках складки изображались мелкими и частыми. Это указывает на духовные переживания и отсутствие духовного спокойствия у православных того времени.

А начиная с XV – XVI веков, складки рисуют прямыми, длинными, редкими. Они символизируют духовную силу и стремление к укреплению веры.

По характеру складок можно определить, в каком веке написана икона.

Коротко расскажем о жестах рук.

Рука, прижатая к груди — означает сердечное сопереживание.

Рука, поднятая вверх – это призыв к покаянию.

Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью — знак повиновения и покорности.

Две руки, поднятые вперед — моление.

Святители обычно изображаются с благословляющей десницей

Чаще всего святые изображаются прямо или на три четверти повернувшимися. Тем самым они словно обращены к нам, молящимся.

Разработано в

Святая икона есть то же, что священная книга: в священной книге мы благоговейно читаем Божии слова, а на святой иконе благоговейно созерцаем святые лики, которые, как и Божие слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце любовью к нашему Творцу и Спасителю. Нерукотворный образ Спасителя. ВОПРОСЫ: Если Бог — невидимый Дух, то почему Он изображается на святых иконах видимым образом? Как изображаем мы Пресвятую Троицу на святых иконах и почему именно так изображаем? Как изображаем на святой иконе Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, и почему именно так изображаем? Кого, кроме Бога, изображаем на святых иконах.

ИКОНОГРАФИЯ СВЯТЫХ

Иконогра́фия святы́х, изображения святых на могилах, церковных фресках, реликвариях, иконах и т.д.

Изображения святых в христианской традиции известны с достаточно раннего времени, они появляются одновременно с развитием почитания мучеников. Начальные моменты этой традиции связаны с надгробными изображениями, обычными для всего греко-римского мира в эпоху поздней античности (однако не характерными для традиции иудаистической). Основная идея этих изображений состоит в победе над смертью, спасении и вселении в Царство Небесное. Поэтому в древнейшей надгробной живописи постоянно встречаются изображения образцов спасения – таких как Даниила во рву со львами. Ноя в ковчеге и т.д., что соответствует перечислению этих прецедентов спасения в древних молитвах. В ряду этих изображений и появляются фигуры мучеников, устремляющихся к Христу, получающих от Него победный венец и т.п. Появляются и изображения мучеников, сопровождающих усопшего в Царство Небесное, изображения, иллюстрирующие значение святых как покровителей и заступников. Вообще в христианской надгробной иконографии полностью отсутствует мотив напоминания о смерти и, напротив, повсеместно представлен мотив победы над смертью и торжества вечной жизни. Эта традиция находит затем отражение в изображениях святых в их прославленном состоянии. В прямой или опосредствованной зависимости от надгробной живописи находятся и складывающиеся с IV-V вв. традиции фресковых изображений в мартириумах. Иконография мартириумов служит одним из основных источников и для иконографии других церковных сооружений (переход таких иконографических мотивов, как изображение мученичества, мучеников, устремляющихся к победному кресту, мучеников в молитвенной позе, ряд изображений теофании, определенные изображения Божией Матери), причем сама Церковь может осмысляться как мартириум Христа, образца всех мучеников.

С V в. широко распространяется обычай привозить с собой из паломничеств образки, в частности, образки тех святых, чьи мартириумы посещали паломники. Это в особенности характерно для почитания столпников и прежде всего св. Симеона Столпника, изображения которого распространялись указанным образом еще при его жизни. Подобные изображения рассматривались как чудотворные, как “благословение”, которое паломник получал от святого и уносил с собой в качестве святыни; чудотворные силы таких изображений объяснялись прямым физическим контактом между образом и святым или его мощами. Почитание подобных образов стоит в прямой связи с почитанием других предметов, приравненных к мощам, – ткани, облекающей тело святого, свечей и т.д. Этот обычай был одним из основных (хотя и не единственным) источников иконопочитания, активно утверждающегося в церковной жизни в VI-VII вв. Этот генезис обусловливает и определенную преемственность иконографических мотивов, связывающих иконографию мартириумов и иконографию икон. Вместе с тем поклонение иконам оказывается в определенной степени взаимодополнительным с почитанием мощей: утверждение иконопочитания в Восточной церкви приводит там к уменьшению значимости мощей (у иконы ищут заступничества, для чудотворных икон строятся храмы и т.д.), тогда как ограниченное распространение иконопочитания в Западной церкви сохраняет всю значимость именно за мощами.

Распространение практики иконопочитания приводит, с одной стороны, к реакции, выразившейся в иконоборческом движении, а с другой – к разработке богословия иконы. Иконоборцы первого периода (VIII в.) противополагали вещественные и тварные изображения невещественному и нетварному Божеству, и это связывало иконоборчество с тем направлением византийской мысли, в котором духовное и вещественное противопоставлялись как две взаимонепроницаемые сферы, между которыми не может быть никакой реальной общности. В этом контексте иконопочитание оказывалось поклонением “бесславному и мертвому веществу”, внесением материального в чистую духовность Бога. Единственным истинным образом Христа объявлялись Св. Дары, которые по установлению (θέσει) являются Телом Христовым, что и обосновывало протест против икон Христа. Протесты против икон святых соединялись с нападками на почитание святых вообще. В иконоборчестве второго периода (IX в.) развивается этическая теория образа, согласно которой образ святого дают его добродетели и рассказ о них, т.е. словесный портрет, не носящий печати “презренного вещества”. Отвергая упреки иконоборцев, иконопочитатели указывали прежде всего, что поклоняются не самим иконам, но – посредством икон – единому Богу. Обоснованием служили, в частности, известные слова св. Василия Великого о том, что “честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз” (PG, 32, 149С), многократно цитируемые в сочинениях иконопочитателей. Иконопочитатели различали два вида поклонения: служебное, подобающее одному Богу, и неслужебное, воздаваемое святым, иконам и другим священным предметам (см. почитание святых). Этим доказывалась допустимость икон. Доказательство их необходимости требовало установления внутренней связи между образом и архетипом. Св. Иоанн Дамаскин видел эту связь в том, что благодатные энергии архетипа наполняют вещественный образ, и отсюда самое вещество образа, становясь обоженным, оказывается орудием спасения. Полемика велась прежде всего вокруг икон Христа, иконы же святых рассматривались как производное от икон Спасителя, поскольку благодатность икон святых образовалась в силу того, что святые были проникнуты теми же Божественными энергиями, которые сообщал Своим иконам Христос.

Разработка богословия иконы сказывается и на самой византийской (а позднее и славянской) иконографии. Святые на иконах предстают не в своем земном служении (как это обычно для западной иконографии), а в своей небесной славе, обоженные и предстоящие Богу в Царстве Небесном. В появляющихся несколько позднее иконах святых с клеймами, изображающими житие святого, клейма служат лишь дополнением к его основному образу, изображающему святого во славе. Вырабатываются определенные типы изображения святых, фиксируемые в так наз. иконописных подлинниках; основное значение при этом имеет не конкретное житие святого, но тот лик (разряд), к которому он принадлежит. В ходе этого же развития в Восточной церкви появляется иконостас как преграда, отделяющая святая святых (алтарь) от остального храма. При этом алтарь по преимуществу соотнесен с Царством Небесным как местом невидимым, неотмирным пространством, а лики иконостаса выступают как “видимые свидетели мира невидимого” (о. П. Флоренский), являющие верующим Славу Небесную.

Святители – священнослужители, которые своей святой жизнью и ревностным пастырским служением осуществляют промысел Божий о Церкви как о Теле Христовом. На иконах святители изображаются в богослужебном епископском облачении. На голове может быть митра – особый головной убор, украшенный небольшими иконами и драгоценными камнями, символизирующий терновый венец Спасителя; саккос – верхняя одежда, знаменующая багряницу Спасителя; на плечах – омофор – длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа, – без него он не имеет права совершать богослужение.

Иконографический канон: язык условностей, понятный всем

Иногда изображения святых на древнерусских фресках или мозаиках называют иконами. Это, конечно, неправильно. Но фигуры на фресках и иконах в самом деле похожи. Это потому, что в древнерусской живописи существовали строгие правила, или каноны, как изображать святых и библейские сюжеты, одинаковые для икон, фресок и мозаик.

Основой для возникновения русской живописи послужили образцы византийского искусства. Именно оттуда пришли на Русь и каноны.

Царь Авгарь получает от апостола Фаддея Нерукотворный образ Христа.

Створка складня (X век).

Для восприятия иконописи современным зрителем важно помнить, что икона – очень сложное произведение по своей внутренней организации, художественному языку, не менее сложная, чем, например, картина эпохи Возрождения. Однако иконописец мыслил совершенно иными категориями, следовал иной эстетике.

Что такое иконописный канон?

После трудного периода иконоборчества росписи церквей в Византии были приведены в единую, упорядоченную систему. Все догматы и обряды Греко-Восточной Церкви полностью сформировались и были признаны боговдохновенными и неизменяемыми. Церковное искусство должно было придерживаться определенных схем основных композиций, совокупность которых принято называть «иконографическим каноном».

Канон — совокупность строго установленных правил и приемов для произведений искусства данного вида.

Целью византийского искусства было не изображение окружающего мира, а отображение художественными средствами сверхъестественного мира, существование которого утверждало христианство. Отсюда — главные канонические требования к иконографии:

- образы на иконах должны подчеркивать их духовный, неземной, сверхъестественный характер, что достигалось своеобразной трактовкой головы и лица фигуры. В изображении на первый план выдвигались одухотворенность, спокойная созерцательность и внутреннее величие;

- поскольку сверхъестественный мир — это мир вечный, неизменяемый, фигуры библейских персонажей и святых на иконе должны изображаться неподвижными, статичными;

- икона предъявляла специфические требования к отображению пространства и времени.

Византийский иконографический канон регламентировал круг композиций и сюжетов священного писания, изображение пропорций фигур, общий тип и общее выражение лица святых, тип внешности отдельных святых и их позы, палитру цветов и технику живописи.

Откуда брались образцы, которым иконописец обязан был подражать?

Первоисточники были, такие иконы называют «первоявленными».

Каждая «первоявленная» икона —

результат религиозного озарения, видений.

Икона «Христос-Пантократор» из монастыря Святой Екатерины на Афоне

выполнена в технике энкаустики.

Она создана в VI веке — задолго до оформления канона.

Но вот уже 14 столетий Христа-Пантократора

в основном пишут именно так.

Как изображались святые на иконах

Благодаря трудам Иоанна Дамаскина стало ясно, что можно изображать на иконе, и что нельзя. Осталось выяснить и регламентировать то, как следует изображать внешность святых и божественные сюжеты.

В основе иконографического канона лежало представление об истинности изображаемого. Если евангельские события были в действительности, их следовало изображать так, как они и происходили. Но книги Нового Завета крайне скупы на описания обстановки тех или иных сцен, обычно евангелисты дают лишь перечень действий персонажей, опуская характеристики внешности, одежды, места действия и тому подобное. Поэтому наряду с каноническими текстами образовались и канонические схемы изображения различных священных сюжетов, ставшие опорой для иконописца.

Например, святых, архангелов, Деву Марию и Христа следовало рисовать строго в фас или в три четверти, с широко раскрытыми глазами, устремленными на верующего.

Некоторые мастера для усиления эффекта писали глаза так, что они словно следили за человеком, с какой бы стороны он ни смотрел на икону.

Иконография предписывала, как передавать внешность различных святых. Например, святителя Иоанна Златоуста полагалось изображать русым и короткобородым, а святитель Василий Великий представал темноволосым мужем с длинной заостренной бородой. Благодаря этому фигуры святых были легко узнаваемы даже на большом расстоянии, когда не было видно сопровождающих надписей.

«Сергий и Вакх», VI век (Государственный музей западного и восточного искусства, Киев).

На этой одной из ранних византийских икон запечатлены святые мученики, особенно

почитавшиеся в Константинополе. Внимание зрителей непременно привлечет их пристальный взор,

переданный с помощью неестественно крупных, широко раскрытых глаз.

В этих образах особенно подчеркиваются духовная сосредоточенность и отрешенность от внешнего мира.

Известные с античных времен пропорции человеческого тела сознательно нарушаются: фигуры устремляются вверх, становятся выше, тоньше, плечи сужаются, пальцы рук и ногти удлиняются. Все тело, кроме лица и рук, скрывается под складками одежды. Овал лица удлиняется, лоб пишется высоким, нос и рот — мелкими, глаза — большими, миндалевидными. Взгляд — строгий и отрешенный, святые смотрят мимо зрителя или сквозь него. Чтобы персонажи иконы выглядели бестелесными, подобными ангелам, византийские мастера делали их плоскими, практически сводили к простым силуэтам.

Цветовая палитра

Основные цвета имели символическое значение, изложенное в трактате VI века «О небесной иерархии». Например, фон иконы (его еще называли «свет»), символизирующий ту или иную божественную сущность, мог быть золотым, то есть обозначал Божественный свет, белым — это чистота Христа и сияние его Божественной славы, зеленый фон символизировал юность и бодрость, красный — знак императорского сана, а также цвет багряницы, крови Христа и мучеников. Пустое пространство фона заполняется надписями — именем святого, словами божественного писания.

Произошел отказ от многопланового пейзажного или архитектурного фона, который постепенно превращался в своеобразные знаки архитектурного ландшафта или пейзажа, а зачастую и вовсе уступал место чистой однотонной плоскости.

Иконописцы также отказались от полутонов, цветовых переходов, отражений одного цвета в другом. Плоскости закрашивались локально: красный плащ писался исключительно киноварью (так называлась краска, содержавшая все оттенки красного цвета), желтая горка — желтой охрой.

Григорий Чудотворец, вторая половина XII века.

Блестящий образец византийской иконы того периода

(Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Так как фон иконы писался одной интенсивности, то даже та минимальная объемность фигур, которую допускала новая живопись, не могла выявить светотень. Поэтому, чтобы показать наиболее выпуклую точку изображения, ее высветляли: например, в лице самыми светлыми красками писали кончик носа, скулы, надбровные дуги. Возникла особая техника последовательного наложения друг на друга высветляющихся слоев краски, при этом самой светлой оказывалась как раз та самая выпуклая точка поверхности, независимо от ее расположения.

Сами краски тоже стали другими: на смену энкаустике (в этой технике живописи связующим веществом красок является воск) пришла темпера (водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов).

«Обратная» перспектива

Также произошли изменения и в отношениях изображенных на иконе персонажей друг с другом и со зрителем. Зрителя сменил молящийся, который не созерцал произведение живописи, а предстоял перед своим Небесным Заступником. Изображение было направлено на человека, стоящего перед иконой, что повлияло на смену перспективных систем.

Благовещение (конец XII века, Синай). Золотой фон в христианской символике означал Божественный свет.

Мерцающая позолота создавала впечатление нематериальности,

погруженности фигур в некое мистическое пространство, напоминавшее о сиянии небес горнего мира.

Причем это золотое сияние исключало какой-либо иной источник света.

А если на иконе и были изображены солнце или свеча, они не влияли на освещение других предметов,

поэтому византийские живописцы не использовали светотень.

Линейная перспектива античности («прямая» перспектива), которая создавала иллюзию «глубины» изображенного пространства, была утрачена. Ее место заняла так называемая «обратная» перспектива: линии сходились не за плоскостью иконы, а перед ней — как бы в глазах у зрителя, в его реальном мире.

Изображение представлялось как будто бы опрокинутым, нацеленным на смотрящего, зритель включался в систему живописного произведения, а не заглядывал в него, как случайный прохожий в чужое окно.

Помимо «эффекта включения» обратная перспектива способствовала также уплощению трехмерных объектов — они словно распластывались по поверхности расписанной стены или же доски. Формы становились стилизованными, освобождались от «ненужных» деталей. Теперь художник писал не сам предмет, а как бы идею предмета. У пятиглавого храма, например, все пять куполов выстраивались в прямую линию, без учета того факта, что в реальности две главы были бы заслонены. У стола должно быть изображено четыре ножки, несмотря на то, что задние ножки не видны. Предмет на иконе должен открываться человеку во всей полноте, таким, каким он доступен Божественному Оку.

Особенности отображения времени

Передача времени в пространстве иконы также имеет свои особенности. Святой, на которого смотрит молящийся, вообще находится вне времени, ведь он обитает в ином мире. Но сюжеты его земной жизни разворачиваются и во времени, и в пространстве: в житийных иконах показано рождение будущего святого, его крещение, обучение, иногда путешествия, иногда страдания, чудеса, погребение и перенесение мощей. Формой объединения временного и вечного стала житийная икона с клеймами — небольшими картинками, образующими раму вокруг крупной фигуры святого.

Святой Пантелеимон в житии. (XIII век, монастырь святой Екатерины на Синае).

И все же пространство и время на византийской иконе достаточно условны. Например, в сцене казни может быть изображен палач, который занес меч над склонившим голову мучеником, и тут же, рядом — отрубленная голова, лежащая на земле. Часто более важные персонажи оказываются крупнее остальных или повторяются несколько раз на одном изображении.

Жесткие рамки или свобода творчества?

С одной стороны, иконографический канон ограничивал свободу художника: он не мог свободно построить композицию и даже выбрать краски по своему усмотрению. С другой стороны, канон дисциплинировал живописца, заставлял тщательное внимание уделять деталям. Жесткие рамки, в которые были поставлены византийские иконописцы, заставляли мастеров совершенствоваться внутри этих границ — изменять оттенки цвета, детали композиций, ритмическое решение сцен.

Благодаря этой системе условностей возник язык византийской живописи, хорошо понятный всем верующим. Тогда многие не умели читать, но язык символов прививался любому верующему с детства. А символика цвета, жестов, изображаемых предметов – это и есть язык иконы.

Владимирская Богоматерь (начало XII века, Государственная Третьяковская галерея), привезенная на Русь из Константинополя в 1155 году, по праву считается шедевром византийской иконописи. Иконы этого типа получили на Руси наименование «Умиление» (по-гречески Елеуса). Отличительная особенность данного образа — левая ножка Младенца Иисуса согнута таким образом,

что видна подошва ступни.

Канонические требования вошли в систему художественных средств византийского искусства, благодаря которым оно достигло такой отточенности и совершенства. Эти иконы уже не вызывали упреков в язычестве и идолопоклонстве. Получается, что годы иконоборчества не прошли даром — они способствовали напряженным размышлениям о сути священного образа и формах церковной живописи, а в конечном итоге — о создании искусства нового типа.

Конечно, центром любой иконы является изображаемый святой. В первую очередь, иконописец выделяет в ликах взгляд, позу, жесты рук и одеяние. Одеяние. Одежда на святом подчеркивает статус того, кто изображен. Мантия является атрибутом князей и царей, плащ – воинов, митра (головной убор архиереев) и омофор (длинная широкая лента, украшенная крестами) — атрибут святителей, клобук (монашеская шапка) и монашеская мантия указывает на то, что изображаемый святой был монахом. Святители обычно изображаются с благословляющей десницей. Николай Чудотворец Зарайский икона 16 в. Поза. Чаще всего святые изображаются прямо или на три четверти повернувшимися.

- https://pravoslavyy.ru/ikony/svyatyh

- https://www.sofija.ru/blog/simvolika-pravoslavnykh-ikon/

- https://drevo-info.ru/articles/1710.html

- https://xn--n1abh7c.xn--p1ai/o-pravoslavii-i-krasote/ikonograficheskiy_kanon_yazyk_uslovnostey_ponyatnyy_vsem/