Что обозначает нимб у святых на иконах на самом деле

Одним из неотъемлемых атрибутов иконографии является обрисовка ореола вокруг головы изображаемого лица — Христа, Богоматери и святых.

Исходя из более распространённого определения, таким макаром, изографы обозначали святость описываемой личности. Но кроме этого лучистый нимб имел и другие символические значения.

История происхождения

Спецы до сего времени не пришли к одному воззрению относительно происхождения ореола. Одни учёные придерживаются версии о том, что иконографический знак святости связан схожими узами с мениском – железным кружком, устанавливаемым греками над головами выставленных под открытым небом статуй во избежание их повреждения во время ненастья и защиты от птичьих нечистот.

Другие считают, что 1-ые ореолы были неотклонимыми атрибутами божеств, олицетворявших небесные светила, а несколько позднее стали принадлежностью людей, удостоившихся триумфа, которым на спину привешивался особый щит, торчавший над головой как венец.

Девушка прячет свою красоту под коробкой из-за детской ошибки

Античные греки, с эры Александра Македонского интенсивно использовавшие в искусстве ореолы, верили, что сошедшие с Олимпа в людском виде боги испускали ослепительный свет, образовывавший вокруг их фигур сверкающие облака. Чтоб показать их на полотнах, эллины прибегли к условному обозначению и начали отрисовывать сзади головы персонажа ореол.

Формы облаков

Имеющее латинское происхождение и переводящееся как «облако» слово «нимб», перешло в российский лексикон из германского языка. Вышло это событие в XIX веке, а до того визуализировавший святость лика элемент иконы российские люди называли «окружком».

Совместно с тем, ореол не всегда имеет круглую форму, и, рассматривая различные иконы, можно найти такие его разновидности, как квадратный, крестообразный, треугольный, шестиугольный, лучистый, зенитный и звездный.

Любой из их соответствовал определённой божественной и людской личности. Например, треугольный ореол изображался в большинстве случаев у Отца христианской Святой Троицы, время от времени треугольников было два и они создавали шестиугольный ореол. Иногда с треугольным венцом рисовался голубь, символизировавший Святого Духа и Всевидящее Око.

Роскошный ореол, состоявший из 12 звёзд «сиял» только над головой Девы Марии, чей лик время от времени мог быть украшен лучистой короной либо диадемой.

Крестообразный нимб, на котором равноконечный крест вписан в круглый диск, принадлежал только Иисусу Христу, непринципиально в какой символической ипостаси он изображался, в виде человека, Хорошего Пастыря либо Агнца Божьего.

Квадратный ореол был характерен для церковной традиции, где с схожим венцом живописали ещё живых царей, сановников, пап, так как в христианской традиции число «4» было эмблемой вещественного мира: четыре стороны света, четыре главных элемента, четыре времени года.

На средневековых византийских и российских фресках нередко с ореолами обрисовывали живых либо погибших князей, и в этом случае нимб вокруг головы свидетельствовал не о святости изображаемой фигуры, а о её высочайшем статусе.

По сведениям искусствоведа Татьяны Самойловой первым русским правителем, удостоившимся ореола, был Дмитрий Внук, чей образ запечатлён на сделанной в 1498 году пелене Лены Волошанки.

Круглым золотым ореолом наделяли погибших, причисленных к лику святых, к примеру страдальцев и апостолов, также ангелов, с серебряным (белоснежным) круглым ореолом отрисовывали пророков и патриархов.

Цвет нимба

Невзирая на то, что для ореолов употребляют в большинстве случаев золотую либо жёлтую краску, которые символизируют нетварный, Божественный свет, в иконографии нет определённого цветового канона по их изображению.

По свидетельству современного богомаза Дмитрия Трофимова, на заре становления христианства, на так именуемых катакомбных фресках, можно узреть нимбы белоснежного и голубого цвета, а на римских и равеннских мозаиках золотые, белоснежные, голубые, зелёные и голубые венцы.

Со временем, сформировалась символика цвета и внедрение того либо другого оттенка стало нести необыкновенную смысловую нагрузку. Зелёный ореол стал олицетворением Нескончаемой жизни, белоснежный – стерильным райским сиянием, красноватый – Жертвы во имя населения земли и Воскресения, голубой – указывал на связь с Небом, золотой, как и до этого, был Божественным светом.

Время от времени богомазы не ограничивались одним цветом и использовали для написания ореола сходу несколько оттенков.

Посреди российских икон, где ореолы выписаны не золотой краской, можно именовать сделанную Алипием Печерским «Великую Панагию», на которой у Христа и Богоматери белоснежные нимбы, также образ Умиление («Белозерская») с пламенеющими красноватыми венцами над Девой Марией и Малышом.

Особенного внимания заслуживает чёрный ореол, присутствующий на стенной росписи «Евхаристия» в церкви Феодора Стратилата на Ручью, сделанный в XIV веке новгородским богомазом. С венцом настолько темного цвета изображён Иуда, которому как ученику Иисуса Христа, ещё совсем не предавшего его полагается ореол, но так как в его душу уже вошёл бес, нимб представлен в беспросветной краске.

Нимб для православных и католиков

В православной и церковной традиции выслеживается различное осознание ореола. Для сторонников западного христианства светящийся диск либо кольцо над головой это некоторый аналог короны, которую Всевышний дарит святому как подарок за праведность. По воззрению российского богослова и богомаза Леонида Успенского, в западном христианстве сформировалось чисто прямолинейное и даже вещественное осознание ореола, который является атрибутом, приложенным снаружи.

На церковных церковных изображениях ореол представлен в виде обруча с бликами наружного физического света, который может поменять форму зависимо от ракурса изображаемого персонажа и трансформироваться в овал.

Совершенно другая трактовка ореола в православии, где сияние вокруг головы изображаемой фигуры есть знак просветления лика святого, с помощью которого раскрывалась Божественная суть сверхсвета.

Написание хоть какой восточно-христианской иконы начиналось с обозначения места расположения ореола, который будучи центральным элементом изображения, помещался в верхушке равностороннего треугольника со стороной, равной ширине вида. Конкретно, исходя из его радиуса, высчитывалась высота людской фигуры.

Ореол, как и храм, состоял из трёх главных частей: светлой обводки, тёмной обводки, внутренней части, что соответствовало притвору, кораблю и алтарю.

В православии ореол — это не понимающая ракурса неизменная «величина», олицетворяющая вечность.

Источникл и к

• во что преобразуется рожа правонарушителя, раскаявшегося и ставшего святым?

• изображение лица на иконе

• лицо, также изображение лица на иконах

• церковный хор, клирос

• лицо человека (устар.)

• кантата французского композитора Ф. Пуленка «. человеческий»

• роман Александры Марининой «Светлый . смерти»

• единое огромное количество, сонм (устаревшее)

• наружность по старинке

• изображение на иконе

• лицо человека (устр.)

• единое огромное количество, сонм

• образ святого в православии

• «анфас» Луны устами поэта

• единое огромное количество (устар.)

• лицо, изображенное на иконе

• лицо святого на иконе

• пресветлый образ с иконы

• взирает с иконы

• В греческой мифологии правитель Фив, брат Никтея

• Правитель мариандинов, эпоним Ликии

• «Анфас» Луны устами поэта

• во что преобразуется рожа правонарушителя, раскаявшегося и ставшего святым

• кантата французского композитора Ф. Пуленка «. человечий»

• м. лицо, вид, обличие; выражение лица, физиономия; поличье, портрет, изображение, образ. После заболевания, на нем и лику не стало, прежнего вида, на себя не похож. Неплох ликом, да душа пришита лыком. Спиши, да пришли нам лик собственный. Собират. Собор святых, ангелов, бесплотных духов. Собрание поющих в Церкви, хор, клирос, крылос. Оба лики, сошедшися, поют катавсию, церк. Хоровод, радиальная неспешная пляска с песнями, танок, улица. Действие ликующего, ликованье. Радоваться, торжествовать, праздновать шумно, развлекаться гласно; ликовать, оглушать воздух кликами радости. Как ни радоваться, а неудачи не миновать. Сколько (как) ни радоваться, а погибели (гроба) не миновать. Хоть со ангелы, ликуй, только с нами не будь (либо нас минуй). Кто с ангелами ликует, тому завсе празднички. Праведен супруг весь денек ликует. радости ликуется, в горе плачется, безличн. Карты сликовались, легли в колоде лицом к лицу. Ликоваться, в монашестве, лобзаться, лобызаться, здравствуя друг дружку, прикладываться, по их обычаю, щекой к щеке. Ликованье ср. длит. действ. по глаг. Лики, веселые клики, возгласы. Лаковник м. прнадлежщ. к лику, член, собрат; кто ликует, ликователь, -ница. Ликоначальник м. -ница ж. старший в лике, управляющий им; регент

• м. южн. олон. счет, число. Реализовать либо приобрести ликом, кур. счетом, на счет; народу ликом не сочтешь, олон. (личить, малорос. считать, поверять наличность)

• паруса, морск. край, шкаторана, кромка, обшиваемая лик-тросом, веревкою, что и именуется радоваться паруса

ИсточникНаписание голов и ликов

Особо следует тормознуть на писании голов. Ведь от того, как написана голова святого, почти во всем зависит не только лишь эстетическая, да и духовная сторона иконы.

Ранее, до революции, не каждый мастср-иконописец мог написать икону на сто процентов, от начала и до конца. Нередко в иконописных артелях было разделение труда: одни мастера писали все, не считая лица («лика»), и назывались «доличниками», а другие писали только лики и назывались «личниками». Третьи занимались золочением икон («позолотчики»).

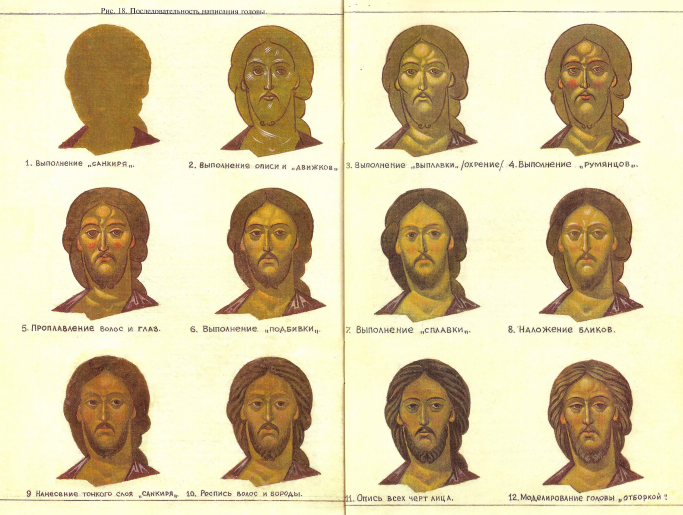

Как было сказано ранее, основной цвет головы – санкирь – прокладывается в процессе роскрыши, по нему при помощи высветлений проводится условная лепка головы. Эти высветления принято именовать «плавями».

Подробное описание процесса выполнения иконописной головы оставил нам мастер палехской лаковой миниатюры Н.М.Зиновьев. Он представил этот процесс в последующей последовательности. После описи на самых выпуклых местах головы – на лбу, скулах, на носу, на волосах – белилами производились маленькие полосы – «движки», определяющие места будущих плавей.

Для нанесения первой плави мастер на базе охры светлой, белил и киновари составлял желтый (телесный) цвет.

Он был существенно светлее санкиря, и им проплавлялись самые выпуклые места лба, носа, щек, губ, подбородка, шейки и других частей головы. 1-ая плавь называлась «охрением» либо «вохрением» (в старенькые времена охра называлась вохрой).

2-ая плавь – «румянцы» – составлялась из киновари, которая очень жидко разводилась водой. Румянцы наплавлялись на надбровных дугах, щеках, губках, на кончике носа, слезничках, на мочках ушей. Румянцы наносились с таким расчетом, чтоб они были видны после проведения следующих плавей.

Третья плавь проводилась жидко разведенной жженой умброй. Этим составом приплавлялись зрачки глаз, брови, усы, борода и волосы.

Четвертая плавь называлась «подбивкой». Мастер соединял санкирь и первую плавь – охрение, образуя при этом общий полутон головы. Подбивка составлялась из охры и киновари. Белила в этом случае не добавлялись, так как они дают белесость, которую трудно соединить с санкирем.

Пятая плавь называлась «сплавка». Она выполнялась тоном несколько темнее первой плави (охрения), но светлее подбивки. Сплавкой объединялись все предыдущие плави в общий тон. Она состояла из светлой охры, белил, киновари и кармина, если тон лица имел светло-розовый оттенок. Для загорелого лица сплавка делалась из охры, киновари и небольшого количества белил с кармином. Изнуренное лицо изображалось сплавкой из охры, кармина, белил с небольшим добавлением ультрамарина. Она должна быть так положена, чтобы все предыдущие плави просвечивали сквозь нее.

Этим же тоном делаются блики на самых выпуклых, самых светлых частях прядей темных волос.

Шестая плавь составлялась несколько светлее сплавки и накладывалась на самых выпуклых местах лица, а также на глазах.

После проведения всех указанных плавок голова могла иметь дробный вид. Чтобы ликвидировать этот недостаток, мастер составлял красочный тон из охры темной с незначительной примесью сажи и киновари, и этим тоном проплавлялась вся голова. Проплавлять старые мастера могли и тоном санкиря. Эту плавь выполняли особенно осторожно, чтобы не размыть ниже лежащие слои красок.

После проведения указанных плавок мастер жженой охрой восстанавливал опись всех черт лица, пряди волос и бороды.

Для выявления условного объема притеняли брови и глазные впадины. Обычно это производили жженой сиеной, обладающей легкостью и прозрачностью.

Черной краской на глазах писался зрачок. Интересно, что зрачок старые мастера писали не круглым, а овальным, в некоторых случаях даже почти треугольной формы, который касался верхнего века одним из своих углов. Для усиления выразительности по белку глаз делали отметки белилами с охрой. Губы слегка приплескивали жидким кармином, киноварью или красной охрой. Выполнение линий бровей, волос и глаз с целью выразительности производили живо и с нажимом. Сначала их намечали тонко и осторожно, но с последующим усилением. В середине линии делали нажим, а в начале и в конце линии утоньшались. Брови изображались двумя-тремя параллельными линиями с утолщением в центре. Они начинались от переносья, от так называемой «носовой птички» (рис. 18).

В течение веков в иконописном искусстве выработался определенный перечень образов святых, пророков, служителей церкви, которые многие годы сохраняют один и тот же облик (рис. 19).

Рис. 19. Характерное написание образов святых: ангела, Сергия Радонежского, Иоанна Златоуста, апостола Петра, Мельхиседека, Соломона, Василия Великого, Николая Мерликийского, Иоанна Предтечи.

Лексикон иконописцев традиционно хранит названия встречающихся в иконах бород по цвету: черные, русые и седые. По форме: широкие, круглые, «с косичками», кудреватые, длинные, свешивающиеся с ушей, раздвоенные. Это – характерные формы бород Спаса, Златоуста, Предтечи, Николая, Сергия и других. Причем каждый вид выполнялся в определенном стиле. Так, бороды Спаса и Предтечи расписывались сажей, высветлялись на выпуклых прядях волос и притенялись коричневой жидкой краской. Русые волосы перед описью приплескивались коричневой краской. Для притенения мастера применяли сиену жженую, умбру, иногда с добавлением зеленого цвета. Высветления на прядях выполнялись парными штрихами, которые вписывались между темными линиями описи. Линии светлых штрихов также писались с нажимом посередине. Они объединялись между собой приплавками светлым тоном по середине и ослаблениями света по краям. Седые волосы иногда перед описью покрывались полностью серым тоном, составленным из белил и сажи. Этот тон в старые времена называли «ревтью». Разделка седых волос заключается в том, что светлые черточки-волоски по два, по три или даже по четыре наносились в разных направлениях, создавая этим растрепанные пряди волос.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

ИсточникЧто такое нимб?

Слово «нимб» происходит от латинского nimbus, что в переводе означает «облако», «туча». Именно так образно называют сияние вокруг главы Иисуса Христа, Богородицы, Святых.

Слово «нимб» происходит от латинского nimbus, что в переводе означает «облако», «туча». Именно так образно называют сияние вокруг главы Иисуса Христа, Богородицы, Святых.

Слово «нимб» происходит от латинского nimbus, что в переводе означает «облако», «туча». Именно так образно называют сияние вокруг главы Иисуса Христа, Богородицы, Святых.

Нимб. Символ Божественного света

Слово «нимб» происходит от латинского nimbus, что в переводе означает « облако», «туча». Именно так образно называют сияние вокруг главы Иисуса Христа, Богородицы, Святых. В византийской традиции царствующих особ также изображали с нимбом.

Нимб символически выделяет:

- Сияние Божественной славы, Божественную природу Спасителя;

- Почивающую на святых благодать.

Прообраз нимба встречается уже в Ветхом Завете. Когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями Завета «лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним» ( Исх. 34:29 ). Божественное сияние, облако света, — именно это считается нимбом в христианской иконографии. Новый Завет также упоминает сияние лика первомученика Стефана, подобное ангельскому.

Это сияние символически напоминает нам о Божественном и нетварном свете, равного которому не найти на Земле. Нимб — необычный свет, у него Божественная природа.

Нимб в христианской иконографии

- В нимб Иисуса Христа иконописцы вписывают – «ό ών» – греческие буквы «омикрон» (артикль мужск. рода) и «омега» с «ню» – слово «сущий».

- Рядом с нимбом Богородицы вписана надпись « Μήτηρ Θεού» — «Матерь Бога».

В христианской иконогорафии нимб представлен в виде сияющего золотого круга, в который вписан лик Святого но встречаются и исключения. Есть особые по цвету и даже форме нимбы. Но нетрадиционная форма нимба обычно не относится к каноничной, ей часто сопровождаются и символические изображения, которые запрещены или противоречат решениям Пято-Шестого Вселенского Собора.

Необычные нимбы

Святой Дух нередко изображался в виде голубя с треугольным нимбом. В иконописных изображениях Спасителя встречаются, пришедшие на смену нимбу-кресту, три линии или три пучка лучей, исходящих из середины диска в виде радиусов. В разных традициях встречаются и нимбы в виде шестиконечной или восьмиконечной звезды, обычно с таким нимбом изображают Бога Отца. В 1551 году в Москве состоялся Стоглавый Собор, на котором было дано предписание не изображать Бога Отца. В 1666–1667 года Большой Московский Собор официально объявил согласие с этим решением. Никто из смертных не видел Бога Отца во плоти, поэтому писать Его плотский облик не принято.

Если внимательно изучить икону, можно увидеть, что композиция нимба чаще всего выстроена из трех частей:

- Светлая обводка;

- Темная обводка;

- Внутренняя часть.

Нимб — один из самых важных элементов иконы. За видимой простотой в исполнении скрывается труд иконописца, который должен обладать не только даром, но и знанием канонов изображения нимбов и ликов святых. На иконе нет случайных элементов. Важно то, как сложены персты, куда направлен взгляд Святого… И нимб — одна из тех деталей, которые многое значат для иконописца.

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Источник