Тропы в литературе — это система специальных языковых средств, которая используется для достижения образности и выразительности художественного произведения.

Язык служит, в первую очередь, коммуникации людей в обществе. Но этой прагматичной ролью не ограничивается его значение в жизни человека. Кроме этой сверхзадачи, включающей в себя также информативность, язык и речь призваны выражать отношение говорящего к излагаемому материалу, его оценку и эмоции. С этой позиции существует ряд выразительных средств создания образности и выразительности речи, которые называются тропами.

Тропы — средства выразительности речи

Что такое троп?

Лингвистический термин «троп» в переводе с греческого буквально значит «поворот». Им называют образный оборот речи, созданный художником слова, на основе переосмысления прямого значения слова и возникновения нового, переносного значения. В основе тропа лежит сопоставление двух явлений, схожих между собой какими-либо сторонами или признаками. Автор, используя признаки одного явления, характеризует с их помощью другой предмет, стремясь пояснить его и в то же время создать о нем у читателя яркое, образное представление.

Что такое полутона, линиатура растра, полутоновые углы, муар.

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

А. Ахматова. Вечером.

Определение

Дадим определение, что такое троп.

ОпределениеТроп — это образный оборот речи, в котором слово или выражение употребляется в переносном значении на основе сопоставления двух предметов или явлений, связанных друг с другом смысловыми отношениями.

Троп можно назвать формой поэтического мышления. Художник слова с легкостью манипулирует словами, создавая в художественной речи новые сочетания слов, которые в необычном соседстве друг с другом создают неожиданно яркий и зримый образ:

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки (А. Ахматова. Реквием)

Роль тропа в художественном произведении

Тропы служат не только для уточнения деталей, признаков и других характеристик явления. Они, как художественные средства, раскрывают особенности творческого мышления автора произведения, который с помощью различных тропов достигает образности картины окружающего мира. Чтобы наглядно пояснить это, вспомним, как в своих «Заметках об искусстве» художник Н. Жуков так писал о многообразии способов образно-художественного воплощения предмета или объекта действительности:

Как передать словами впечатление от очень толстого человека? Можно сказать, что он непомерно толст. Можно сказать иначе: он с трудом передвигался. Или: с трудом входил в дверь. Или ещё: был так толст, что напоминал шар.

В НАТО не берут дегенератов, кому подфартило того и развратило, КАК ИЗ ГРАБЛЕЙ СДЕЛАТЬ БУМЕРАНГ

Можно определить толщину, сказав, что человек был низкого роста, он весил 130 кг. Существуют сотни способов определить комплекцию. Но вот как убедительно может быть передано ощущение полного тела через деталь: он был так толст, что щёки его были видны со спины. И сразу чувствуешь, как ординарны были предыдущие примеры и как меток глаз художника, ухвативший главное в образе человека, стоявшего перед ним.

Как видим, художественный троп (он был так толст, что щеки его были видны из-за спины) помог автору создать зримый и яркий образ. С его помощью лаконично передана сущность явления.

Использование тропов сообщает описываемому явлению то значение, новый оттенок смысла, который нужен в данной речевой ситуации автору, а также передает его личностную оценку явления.

Виды тропов

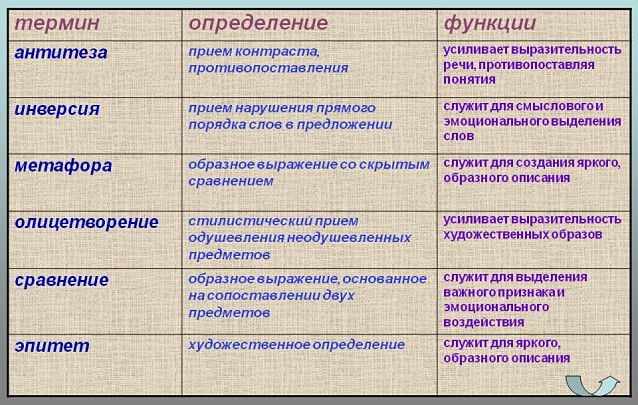

В художественной речи используются следующие виды тропов:

- эпитет

- метафора

- метонимия

- синекдоха

- аллегория

- гипербола

- литота

- ирония

- перифраза

Таблица

Источник: tarologiay.ru

Тропы и стилистические фигуры таблица с примерами для ОГЭ

Эти таблицы будут полезны при отработке задания № 7 ОГЭ по русскому языку (см. демонстрационный вариант).

ТРОП (греч. tropos — поворот, оборот речи) — это слово или выражение, употребляемое в переносном значении для создания художественного образа и достижения большей выразительности. Тропы — важный элемент художественного мышления. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ — обороты речи, применяемые для усиления экспрессивности (выразительности) высказывания: анафора, эпифора, эллипс, антитеза, параллелизм, градация, инверсия и др.

Виды тропов

| Тропы | Характеристика | Примеры |

| Аллегория | Иносказательное изображение отвлечённого понятия при помощи конкретного, жизненного образа | В баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность – в обличии волка, коварство – в виде змеи |

| Гипербола | Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение | Одни дома длиною до звёзд, другие – длиною до Луны. |

| Ирония | Употребление слова или выражения в обратном смысле с целью насмешки | Отколе, умная, бредёшь ты, голова? |

| Литота | Выражение, содержащее непомерное преуменьшение какого-либо явления | Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить. |

| Метафора | Употребление слова или выражения в переносном значении, основанном на сходстве, сравнении, аналогии | Отговорила роща золотая березовым веселым языком. |

| Метонимия | Употребление названия одного предмета вместо названия другого на основании внешней или внутренней связи между ними | Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе |

| Олицетворение | Приписывание неодушевлённым предметам признаков и свойств живых существ | Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами |

| Перифраза | Замена названия предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты | Солнце русской поэзии (вместо «Пушкин») |

| Развернутые метафоры | Несколько метафор, связанных между собой по смыслу | В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть |

| Синекдоха | Перенос значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними | Пуще всего береги копейку |

| Сравнение | Сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно из них при помощи другого. Сравнения выражаются творительным падежом, формой сравнительной степени прилагательного или наречия, оборотами со сравнительными союзами | Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит |

| Эпитет | Художественное, образное определение | Вечером синим, вечером лунным был я когда-то весёлым и юным |

Стилистические фигуры

| Фигуры | Характеристика | Примеры |

| Анафора | Повторение отдельных слов или оборотов в начале отрывков, из которых состоит высказывание | Гляжу на будущность с боязнью,Гляжу на прошлое с тоской |

| Антитеза | Это оборот, в котором для усиления выразительности речи резко противопоставляются противоположные понятия | И ненавидим мы и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви |

| Бессоюзие | Намеренный пропуск соединительных союзов между членами предложения или между предложениями | Спускаются длинные тени,Горят за окном фонари,Темнеет высокая зала,Уходят в себя зеркала. |

| Градация | Такое расположение слов, при котором каждое последующее содержит усиливающееся значение | Тёмные, душные, скучные комнаты |

| Инверсия | Обратный порядок слов | Досадно было, боя ждали |

| Многосоюзие | Намеренное использование повторяющихся союзов для логического и интонационного подчёркивания соединяемых союзами членов предложения | Но между нами – океан, и весь твой лондонский туман, и розы свадебного пира, и доблестный британский лев, и пятой заповеди гнев. |

| Параллелизм | Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи | Усердный в бригаде – клад, ленивый – тяжёлая обуза |

| Риторический вопрос | Вопрос, не требующий ответа | Степь широкая, степь безлюдная, отчего ты так смотришь пасмурно? |

| Риторическое обращение | Обращение к неодушевлённому предмету | Ах ты, степь моя, привольная! |

| Умолчание | Сознательно выраженная не до конца мысль | Нет, я хотел… быть может, вы… я думал, что уж барону врем умереть. |

| Эллипсис | Конструкция со специально пропущенным, но подразумеваемым каким-либо членом предложения для усиления динамичности | Здесь – овраги, дальше – степи, ещё дальше – пустыня. |

| Эпифора | Повторение слов или выражений в конце смежных отрывков или близко расположенных друг к другу строк, фраз | Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? |

Связанные страницы:

Источник: prooge.ru

Средства художественной выразительности ( тропы )

Эпитет (греч — приложенное, прибавленное) — это образное определение, обладающее особой художественной выразительностью, передающее чувство автора к изображаемому предмету, создающее живое представление о предмете.

Как правило, эпитетвыражен именем прилагательным, употребленным в переносном значении. С этой точки зрения, например, прилагательные голубой, серый, синий в сочетании со словом небо не могут быть названы эпитетами, таковыми служат прилагательные свинцовый, стальной, янтарный.

Не каждое определение можно назвать эпитетом (ср железная кровать и железный характер, серебряная ложка и серебряный ключ (в значении «родник»). Только в словосочетаниях железный характер и серебряный ключ перед нами эпитеты, которые несут смысловую и экспрессивно-эмоциональную нагрузку в высказывании.

В художественных текстах встречаются редкие (индивидуально-авторские) эпитеты. В их основе лежат неожиданные, часто неповторимые смысловые ассоциации: Мармеладовой настроение (Л. Чехов), картонная любовь (Н. Гоголь), цветастая радость (В. Шукшин).

Сравнение — изобразительный прием, основанный на сопоставлении явления или

Выразительность речи придают также и сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения, которое присоединяется к главной части с помощью тех же сравнительных союзов как, точно, словно, будто, как будто, как если бы: Стало мне вдруг хорошо на душе, как будто детство мое вернулось (М. Горький).

Сравнение передаётся и другими языковыми средствами, например сочетанием глагола с существительным в форме творительного падежа: Радость ползет улиткой (=ползёт, как улитка), В груди её птицею пела (= пела, как птица) радость (М Горький),Цепи гор стоят великанами (И. Никитин), Время летит иногда птицей, иногда ползёт червяком. (И. Тургенев)

Кроме того, сравнение передается и сочетанием сравнительной формы прилагательного и существительного: Под ним струя светлей лазури (М. Лермонтов), Правда дороже золота. (Пословица)

Метафора – (греч. – перенесение) представляет собой перенесение значение слова, основанное на уподобление одного предмета или явления другому по сходству или по контрасту: Гвозди б делали из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей. (Н. Тихонов)

Это средство выразительности очень близко к сравнению. Иногда метафору называют скрытым сравнением, так как в её основе лежит сравнение, но оно не оформлено с помощью сравнительных союзов: сонное озеро города (А. Блок), взлетающий бубен метели (А. Блок), слов моих сухие листья (В. Маяковский), костёр рябины красной (С.

Есенин).

Олицетворение — художественный приём, заключающийся в том, что при описании животных или неодушевленных предметов они наделяются человеческими чувствами, мыслями, речью: Луна хохотала, как клоун (С. Есенин), Устало всё кругом: устал и цвет небес, и ветер, и река, и месяц, что родился (А. Фет), Полночь в моё городское окно входит с ночными дарами (А Твардовский).

Гипербола (греч. — преувеличение) — изобразительный приём, построенный на количественном преувеличении признаков предмета, явления, действия, другими словами, это художественное преувеличение: Пройдет — словно солнцем осветит! Посмотрит — рублем подарит! Я видывал, как она косит: что взмах — то готова копна. (Н. Некрасов)

Литота (греч. – простота) – в противоположность гиперболе художественное преуменьшение: мальчик с пальчик; талии никак не тоньше бутылочной шейки (Н. Гоголь)

Антитеза (греч — противоположение) — эго прием контраста, противопоставления явлений и понятий. Как правило, антитеза основывается на употреблении антонимов: Они сошлись: волна и камень, Стихи и проза, лёд и пламень. (А. Пушкин)) Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь! (Н Некрасов)

Аллитерация – один из видов звукописи,основанный на повторении в стихотворной речи (реже – в прозе) одинаковых согласных звуков: грохочет эхо по горам, Как гром, гремящий по громам. (Державин «Водопад»)

Ассонанс (лат. – звучать в лад) – повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков: Взложу я в тетеву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу. (А. Пушкин)

Аллегория – изображение отвлечённого понятия или явления через конкретный образ (сердце – аллегория любви). В баснях под видом животных аллегорически изображаются определённые лица или социальные явления.

Метонимия (греч. – переименовывать) – явление или предмет обозначается с помощью других слов или понятий, при этом сохраняются сближающие эти явления или понятия признаки или связи: Маяковский о револьвере – «стальной оратор, дремлющий в кобуре»

Градация (лат — постепенное возвышение) — расположение слов и выражений по возрастающей или убывающей значимости: Светились, горели, сияли огромные голубые глаза. (В. Солоухин) Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слёзы лил, но ты не снизошла. (А. Блок)

Инверсия (лат.- перестановка) – нарушение последовательности речи, придающее фразе новый выразительный оттенок: Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. (А. Пушкин)

Хиазм (греч. – крестообразный) – своеобразное построение предложения, когда в первой его половине слова расположены в одной последовательности, а во второй – в обратной (инверсия): Рассудку вопреки, наперекор стихиям (А. Грибоедов)

Каламбур (франц.- игра слов) – юмористическое использование многозначности слова (Ноздрёв был в некотором роде исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории…(Н. Гоголь), омонимов или звукового подобия слов (Защитник вольности и прав В сем случае не прав. (А. Пушкин) Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, все эти хари-стократы. (Р. Ролан)

Оксюморон, или оксиморон (греч.— остроумно-глупое),— сочетание противоположных по значению слов: оптимистическая трагедия (в. Вишневский).Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль. (М. Лермонтов) Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг (М. Лермонтов) Жить, храня веселье горя, помня радость прошлых вёсен.. (В.

Брюсов) // невозможное возможно, дорога долгая легка. (А. Блок) Из ненавидящей любви, из преступлений, исступлении — возникнет праведная Русь. (М. Волошин)

Синтаксический параллелизм (греч.— идущий рядом, параллельный) — прием, заключающийся в сходном построении смежных предложений прозаического текста стихотворных строк или строф: Алмаз шлифуется алмазом. Строка диктуется строкой

Лексический повтор — намеренное повторение в тексте одного и того же слова. Как правило, с помощью этого приема в тексте выделяется ключевое слово, на значение которого нужно обратить внимание читателя: Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. (С. Есенин)

Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение (греч. — ораторское искусство) — специальные приемы, которые используются для усиления выразительности речи.

Риторические восклицания усиливают в тексте выражение чувств.

Риторическое обращение направлено не к реальному собеседнику, а к предмету художественного изображения. Мечты,.мечты! Где ваша сладость!(А. Пушкин) Знакомые тучи! Как вы живёте?

Кому вы намерены нынче грозить? (М. Светлов)

ОЦЕНОЧНЫЙ БЛАНК

Индивидуальной тетради «Русский язык летом»

ученика (цы) ____ «___» класса

__________________________

| Вид работы | % | «5» | «4» | «3» | «2» |

| 1. Общее впечатление от выполненной работы (чистота, аккуратность, количество) | |||||

| 2. Занятие 1 | |||||

| 3. Занятие 2 | |||||

| 4. Занятие 3 | |||||

| 5. Занятие 4 | |||||

| 6. Занятие 5 | |||||

| 7. Занятие 6 | |||||

| 8. Занятие 7 | |||||

| 9. Занятие 8 | |||||

| 10. Занятие 9 | |||||

| 11. Занятие 10 | |||||

| 12. Занятие 11 | |||||

| 13. Занятие 12 | |||||

| 14. Занятие 13 | |||||

| 15. Итоговое занятие | |||||

| 16. Сдача тетради | |||||

| 17. Подведение итогов (сколько и каких оценок будет выставлено в журнал) |

«____» ______________ 2015г. Е.А. Загорцева

Источник: mydocx.ru