Самые первые монеты, которые начали чеканить на Руси, были златники и сребренники. Как мы можем понять из названия, делались они из золота и серебра. Всего 4 князя занимались выпуском этих монет: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый и Олег Тмутараканский. Златников Владимира Святого – крестителя Руси известно всего 11 экземпляров.

Один из них до сих пор не разыскан, 7 находятся в собраниях Эрмитажа, по одному в Московском ГИМе, Национальном музее истории Украины в Киеве и в Археологическом музее Одессы. Само название «златник» было придумано в 19 веке. Как назывались эти монеты древними руссами, мы не знаем. В договоре Князя Олега с греками от 912 года упоминается, что пленников нужно выкупать за 20 златников.

Вероятнее всего, имелась ввиду византийская золотая монета, но в 19 веке решили, что именно этот термин будет использоваться применительно к данным монетам. На лицевой стороне помещено изображение Князя Владимира, в парадном облачении, в головном уборе, увенчанном крестом.

Клады Древней Руси

Первоначально изображение планировалось как поясное, но впоследствии русский резчик творчески его переработал и дополнил маленькими ножками. Получилось такое несколько комическое изображение. Легенда на монете гласит «Владимир на столе» или «Владимир,а се его злато». Так как имя дано в форме Владимир, а не Володимир, а слово золото написано как «злато», то есть предположение, что резчиками были болгары. На оборотной стороне — изображение Пантократорас обозначением «Иисус Христос».При том, что денежное обращение Древнерусского государства было обеспечено в основном арабскими дирхемами, в качестве образца для своих монет Владимир выбрал византийский сОлид.

Практически в это же время начали чеканку короли Польши, Венгрии, Скандинавских стран, и все они в той или иной мере ориентировались на византийские образцы. Русь, таким образом, входила в семью христианских народов,а изображение Пантократора на монетах было очередным тому свидетельством. По той же иконографической схеме был оформлен первый выпуск сребренников. Они выпускались 4-х типов и, если первый почти полностью копирует златник, то последующие значительно отличаются. Изображение Пантократора на реверсе исчезает и его заменяет знак Рюриковичей – трезубец, который мы сейчас хорошо знаем по гербу Украины.

На златниках маленькое изображение такого трезубца помещено над плечом князя. На последующих трех типах сребренников трезубец занимает почти всю оборотную сторону. Ни о какой языческой реакции мы говорить здесь не можем, просто вероятно резчики поняли, что должным образом Пантократора изобразить довольно сложно и решили упростить себе задачу. С другой стороны на сребренниках над изображением Князя появляется нимб, чего раньше не было, но это не должно нас удивлять, потому что мы знаем, что изображение нимба часто встречается над головой византийского императора.

История денег медная монета на Руси Медный бунт и Медная чешуя Алексей Михайлович

Следующий князь, который чеканил сребренники это Святополк Окаянный – очень неоднозначная фигура в русской истории.Его сребренники в целом повторяют тип Князя Владимира, но здесь появляется одна характерная особенность – меняется тип княжеского знака. Если у Владимира это трезубец, то здесь это двузубец, один из зубцов которого увенчан крестом.

Этому есть объяснение – у Святополка было очень сложное происхождение, его называли сыном двух отцов. Владимир, к тому времени еще не Святой, убив своего брата Ярополка, взял в жены его вдову, которая ему и родила Святополка, уже будучи женой Владимира. До сих пор нет четкого понимания, какое отчество присваивать Святополку.

В большинстве энциклопедий он значится как Владимирович, но мы знаем, что знаком Ярополка был именно двузубец, поэтому трансформация этого знака скорее свидетельствует о том, что он воспринимал себя как сын Ярополка. Сребренники Святополка также разделяются на несколько типов, на одном из них указано его языческое имя Святополк, на двух других – его христианское имя в форме Петрос или Петор. И собственно благодаря этим надписям на монетах мы и узнали,какое имя у него было в крещении.

Нужно сказать несколько слов о сребренниках Ярослава Мудрого. Судя по всему, они были отчеканены, когда Ярослав был князем новгородским. Находки их тяготеют к северу.

Легенда, помещенная на оборотной стороне, не упоминает Ярослава на столе, в отличие от монет Владимира и, судя по всему, этот чекан был связан с конфликтом, который произошел между Владимиром киевским и его сыном Ярославом из-за новгородской дани. Ярослав пытался позиционировать себя как самостоятельного, владетельного князя. На лицевой стороне сребренников Ярослава мы видим изображение его небесного покровителя — святого Георгия, на оборотной стороне также традиционный трезубец, но с определенными модификациями.

Особый интерес представляют монеты Олега Тмутараканского. Мы довольно мало знаем об истории Тмутараканского княжества. Оно располагалось на Таманском полуострове и на части Крымского полуострова и было ареной борьбы между Русью, Византией, Хазарией. Население княжества было очень пестрое, там жили русские, аланы, армяне, греки и другие народности.

В качестве образца для чеканки своих монет князь Олег Святославович избрал монеты Византийского императора Михаила Дуки. Чеканка древнейших русских монет была обусловлена не столько экономической необходимостью, сколько была актом политическим. Сохранилось незначительное количество древнерусских монет этого периода, порядка 350, в обороте их было, конечно, больше, но все равно в соотношении с арабской монетой, это ничтожная величина. Чеканка своих монет была поводом заявить о себе как о политической силе и поставить себя наравне с византийскими императорами. Чеканка монет Олегом Тмутараканским, это самый конец 11 века, была своего рода последним всплеском активности в сфере производства древнерусской монеты и до Дмитрия Донского русских монет мы не знаем.

Денежное обращение обеспечивалось сначала западно-европейской монетой, а потом наступил так называемый безмонетный период. История изучения древнерусских монет начинается в конце 18 века. В 1796 году киевский аптекарь по фамилии Бунге приобрел златник у некоего солдата, который получил его от своей матери в подарок, но более ранняя судьба монеты не прослеживается.

Эта монета была приобретена коллекционером Могилянским, через несколько лет в его руках оказался сребренник. В это время к этим монетам относились скептически. Их считали либо монетами сербскими, либо болгарскими.

Все уже основательно забыли о факте чеканки этих монет в древней Руси и считалось, что первые Русские монеты относятся ко времени Донского или, в крайнем случае, Ивана Калиты. Впоследствии ситуация менялась, находились новыезлатники и сребренники и в конце концов в 1852 году был найден знаменитый неженский клад, в котором было более 200 сребренников.

В 1876 году был найден киевский клад, в котором было 120 с лишним сребренников, после этого полемика уже не имела смысла, потому что было доказано, что это первые древнерусские монеты.Окончательную на тот момент классификацию предложил известный нумизмат граф Иван Иванович Толстой, в 1882 году он издал книгу «Древнейшие русские монеты Великого Княжества Киевского», в которой распределил эти монеты по князьям, исходя из чтения надписи, из формы знаков и перечеканки одного типа в другой. В 1983 году была издана монография И. Г. Спасского и М.П. Сотниковой «Тысячелетие древнейших монет России». В настоящий момент это самый полный свод древнейших русских монет.

Источник: antik.moscow

ШЕЙНЫЕ ГРИВНЫ

Металлический обруч, надетый на шею, казался древнему человеку надёжной преградой, способной помешать душе покинуть тело. Такой обруч был любимейшим украшением у самых разных народов Западной и Восточной Европы, а также Ближнего и Среднего Востока. У нас его называли «гривной». Это название родственно слову «грива», одним из значений которого в древности, по-видимому, было «шея». Во всяком случае, существовало прилагательное «гривный», означавшее – «шейный».

У некоторых народов гривны носили в основном мужчины, у других – преимущественно женщины, но учёные утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определённого положения в обществе, очень часто – нечто вроде ордена за заслуги.

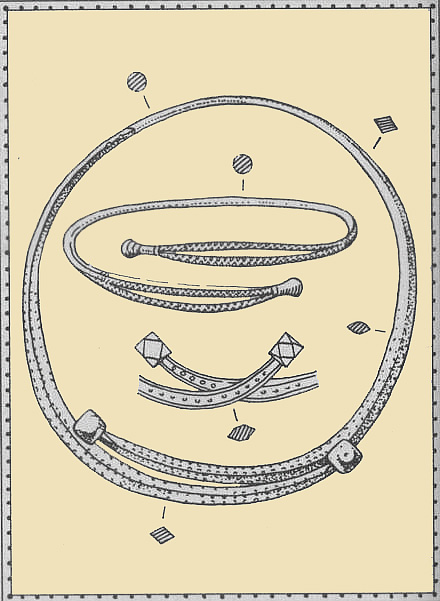

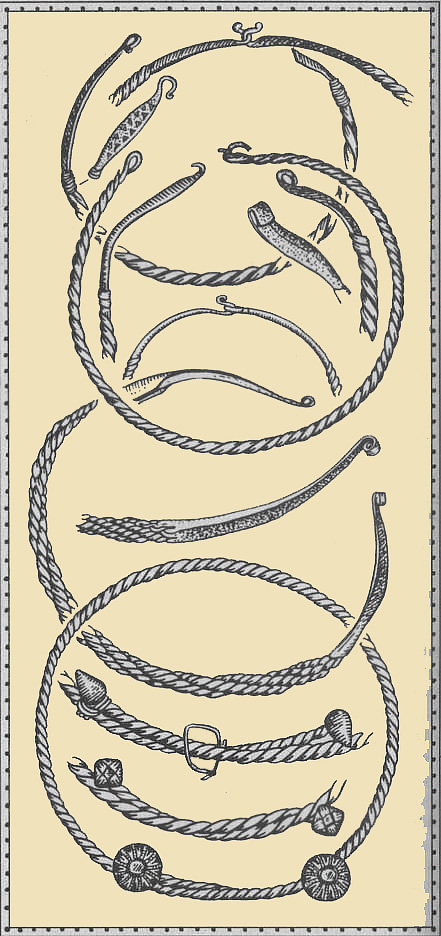

Ромбические и шестиугольные дротовые гривны с узорами в виде кружков и треугольничков.

X–XI века

Гривны нередко находят в женских погребениях древних славян. Поэтому археологи с полным правом настаивают, что это было «типично женское» украшение, наподобие бус и височных колец, о которых речь впереди. А вот языковеды на основании летописей и других письменных документов уверенно объявляют гривны украшением «типично мужским». В самом деле, на страницах летописей можно прочесть, как князья награждают гривнами доблестных воинов. Нет ли здесь какого-то противоречия?

У всех древних народов воины считались отчасти жрецами, не чуждыми шаманизма. Между тем известно, что во время совершения обряда все делается «наоборот», не по правилам обычной жизни. На славянских языческих праздниках повсеместно парни рядились девушками, а девушки – парнями, что в другие дни было строго запрещено. А мужчины-шаманы северных народов ходили в женской одежде и отпускали длинные волосы. Так почему бы и воинам-«жрецам» не сделать символом своего мужества – женское украшение? Тем более что проблема сохранения души в теле для них была весьма актуальной…

Дротовые гривны, соединенные бляхой и далеко заходящими друг за друга концами, с орнаментом, который состоит из треугольничков с выпуклостями внутри – «волчий зуб».

X–XI века

Древнеславянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром или позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра, их находят в богатых могилах. Летописи упоминают о золотых гривнах князей, но это была огромная редкость.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. И конечно, каждое племя предпочитало свой, особенный вид.

Дротовые гривны делались из «дрота» – толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе. Кузнецы перекручивали его клещами, раскалив на огне. Чем горячей был металл, тем мельче получалась «нарезка». Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота.

Их не скручивали, предпочитая выбивать сверху узор в виде кружочков, треугольничков, точек. Эти гривны находят в курганах Х—ХI веков. Сравнивая с зарубежными находками, учёные установили, что они попадали к нам от соседей-финнов и из Прибалтики.

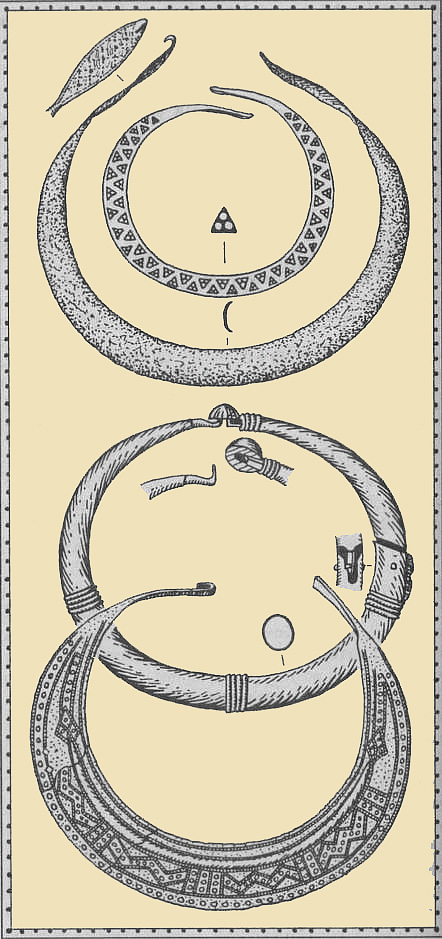

Пластинчатые гривны.

XI–XII века

Похожие, только соединённые не замочком, а просто с далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находятся спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобней было носить. Их обычный орнамент, состоящий из треугольничков с выпуклостями внутри, археологи называют «волчий зуб».

Такие гривны, сделанные из биллона, бронзы или низкопробного серебра, носили в Х—ХI веках в племени радимичей. Сходные встречались в Х—ХIII веках в Прибалтике, но концы прибалтийских гривен заострены, а не завершаются фигурными головками, как у славянских. В ХI—ХII веках радимичи стали соединять концы гривен красивыми квадратными бляхами, штампованными или литыми. Некоторые бляхи, рассеянные на значительной территории, отлиты явно в одной мастерской, даже в одной формочке. Это говорит о развитой торговле и о том, что древнерусские мастера-ювелиры работали не только на заказ, но и на рынок.

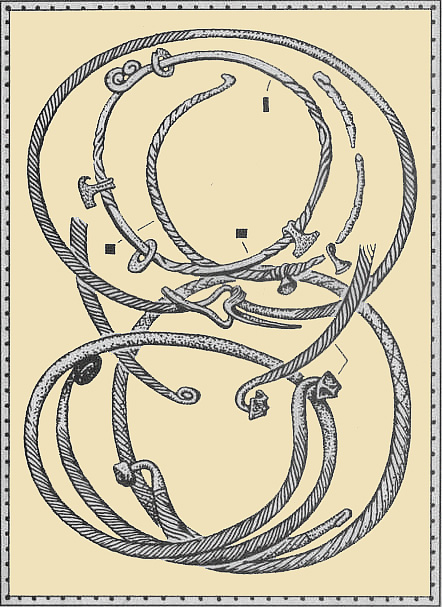

Дротовые гривны с привесками в виде молоточков и гривны, обмотанные тонкой бронзовой лентой

О развитой торговле свидетельствуют и гривны, попавшие в славянские земли из Скандинавии. Их делали из железного прутка, обмотанного тонкой бронзовой лентой. Судя по небольшому диаметру, сидели они довольно плотно на шее. На них часто можно видеть привески в форме крохотного молоточка.

Археологи называют их «молоточками Тора»: Тор – Бог Грозы языческих скандинавов, очень близкий славянскому Перуну. Оружием Тора, согласно преданиям, был каменный молот Мьйолльнир – учёные пишут, что это слово родственно нашему «молния»… Гривны с молоточками привозили в славянские земли воинывикинги, очень почитавшие Тора. Кто-то из них погибал в бою против славян, кто-то, наоборот, на службе у славянского князя, в сражении против общих врагов…

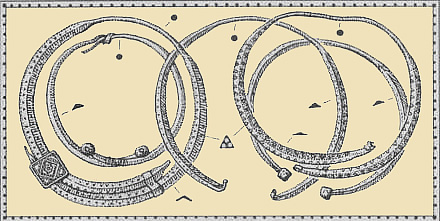

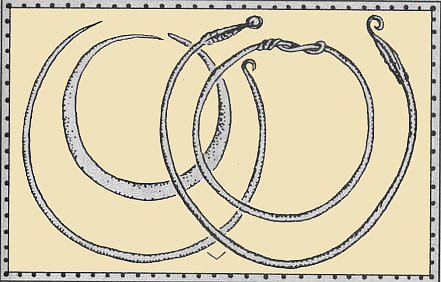

Витые гривны.

X–XI века

На радимичские немного походили гривны, которые делали в Поднепровье: археологи называют их «пластинчатыми». Они бывали плоскими («серповидными») либо, реже, полыми, из металлической пластинки, согнутой в трубку. В ХI—ХII веках купцы везли их с Поднепровья в иные земли Руси и «за рубеж» – даже на другую сторону Балтийского моря, на шведский остров Готланд, где в те времена располагался один из важных центров международной торговли.

Круглопроволочные гривны.

XI–XII века

Иногда гривны сельским жителям не было нужды покупать у проезжих торговцев: местные мастера, прекрасно умевшие в ХI веке делать проволоку, изготавливали их сами. Некоторые шейные обручи, сделанные из толстой медной или бронзовой проволоки, носили «просто так», без дополнительных украшений. Но если железная или цветная проволочка была достаточно тонкой, на неё нанизывали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики. На территории нынешних Калужской и Тверской областей по концам гривны приспосабливали восковые «муфты», чтобы бусины плотнее сидели на проволоке и не бились одна о другую. В ряде мест – в теперешней Московской области, а также в Приладожье – гривны было принято украшать оплёткой из тонкой проволочки или обматывать узкой металлической лентой.

Но самыми многочисленными были гривны витые: на севере Руси они составляют около половины всех находок. Славянские умельцы свивали их разными способами: «простым жгутом» – из двух-трёх медных или бронзовых проволочек; «сложным жгутом» – из нескольких сдвоенных, предварительно перевитых между собой металлических нитей; иногда простой или сложный жгут ещё обвивали сверху тонкой кручёной («сканой» или «филигранной») проволочкой. Подобные гривны нередко находят в других странах, связанных с Русью торговыми отношениями: в Швеции, Дании, Северной Германии, Венгрии, даже на Британских островах. Очень много их в Швеции. Установлено, что на рубеже IХ—Х веков, когда купцы – славяне и скандинавы – начали налаживать постоянные торговые пути между Северной и Восточной Европой, витые гривны попали в Скандинавию из южных областей Руси. Изделия славянских ремесленников сразу понравились за морем – и прижились, перенятые местными мастерами…

автор статьи М. Семенова

Источник: ruhistor.ru

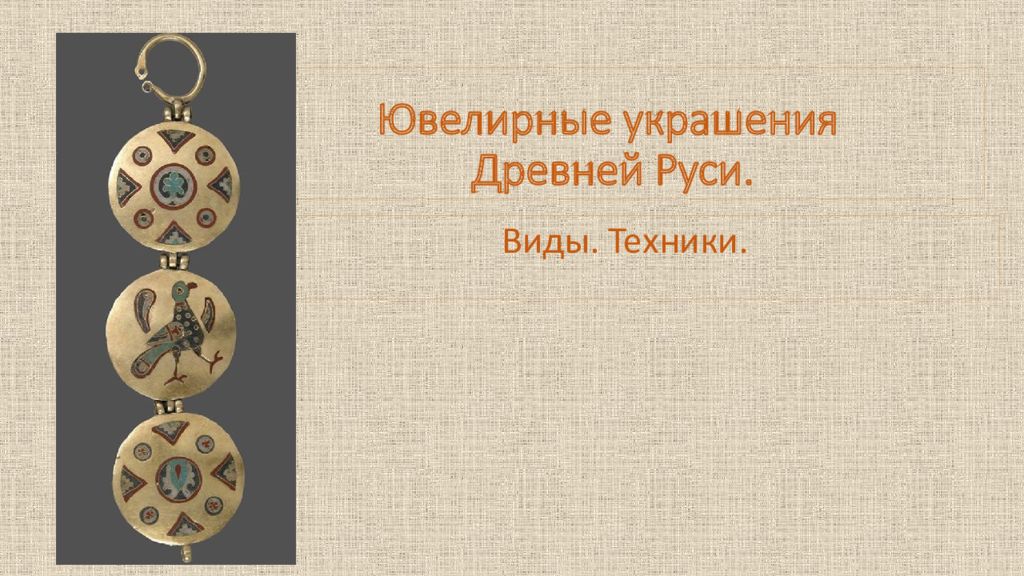

Ювелирные украшения Древней Руси — презентация

Первый слайд презентации: Ювелирные украшения Древней Руси

Изображение слайда

Слайд 2

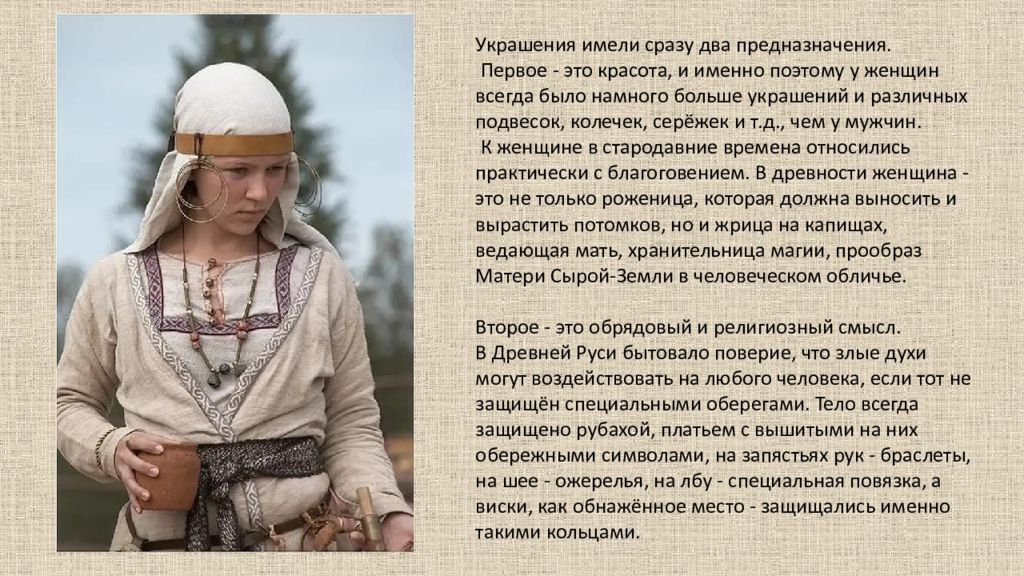

Украшения имели сразу два предназначения. Первое — это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением.

В древности женщина — это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе — это обрядовый и религиозный смысл. В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук — браслеты, на шее — ожерелья, на лбу — специальная повязка, а виски, как обнажённое место — защищались именно такими кольцами.

Изображение слайда

Слайд 3

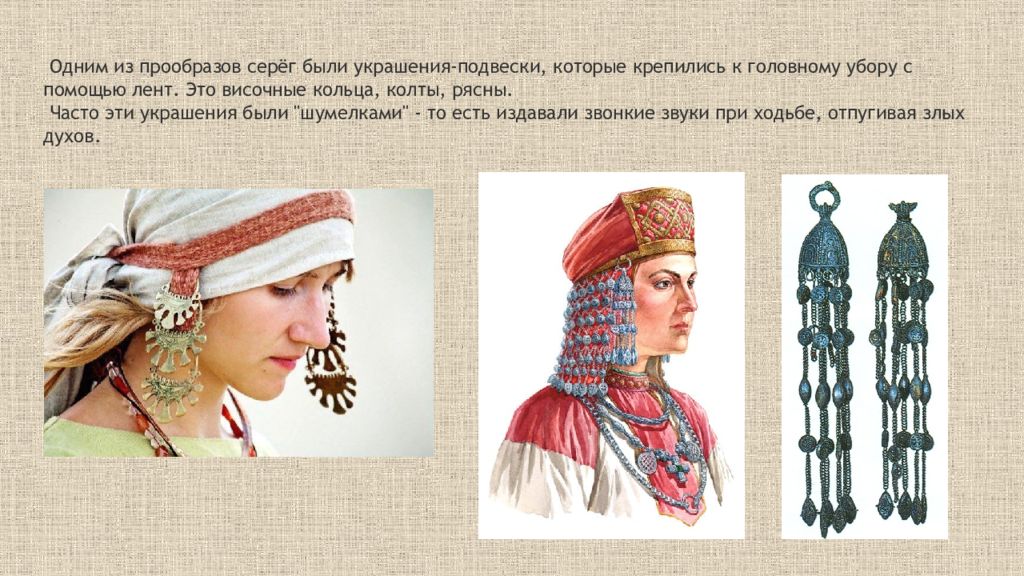

Одним из прообразов серёг были украшения-подвески, которые крепились к головному убору с помощью лент. Это височные кольца, колты, рясны. Часто эти украшения были «шумелками» — то есть издавали звонкие звуки при ходьбе, отпугивая злых духов.

Изображение слайда

Слайд 4

Височные кольца Височные кольца вплетались в волосы у висков и подвешивались к венчику — девичьему головному убору.. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины — янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка.

Височные кольца разделяют на несколько видов. Это проволочные (самые простые), лучевые (с пятью или семью лучами), бусинные, щитковые и лопастные.

Изображение слайда

Слайд 5

Височные кольца с тремя бусинами, серебро, украшенное зернью и сканью. Княжая гора, Черкасская область Украина, 12-13 века (Московский исторический музей)

Изображение слайда

Слайд 6

Изображение слайда

Слайд 7

Изображение слайда

Слайд 8

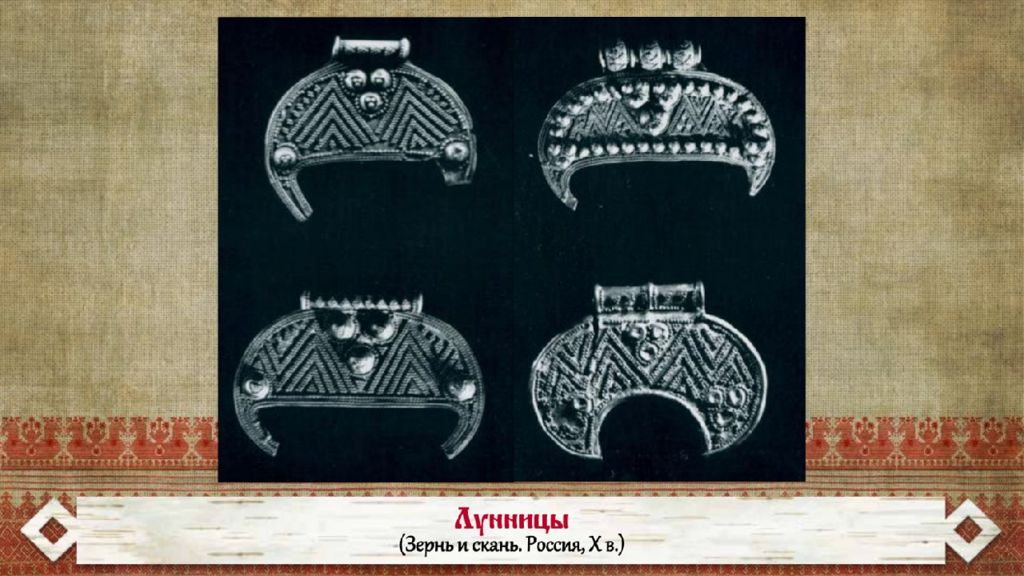

Подвески Подвески носились на длинных шнурах или цепочках и крепились к платью на груди или на поясе. Делались они из серебра, меди, бронзы и билона. Чаще всего привески выступали в роли оберегов и исполнялись в форме языческих символов. Среди девушек особенно было популярны подвески в форме Луны, так как именно она считалась покровительницей незамужних.

Изображение слайда

Слайд 9

Изображение слайда

Слайд 10

Изображение слайда

Слайд 11: Колты XI-XII века

Колты — древнерусское женское украшение XI—XIII вв., Колты крепили на головном уборе на уровне виска на сложенной вдвое цепочке или ленте. Украшали в технике зерни, скани, эмалью, серебром, чернью.

Изображение слайда

Слайд 12

Изображение слайда

Слайд 13

Княгиня в ювелирном наборе с диадемой и колтами. По материалам киевских кладов 12 – 13 веков.

Источник: showslide.ru