Это однозначно ГРИВНА — в 11 веке денежная и весовая единица в Древней Руси. Ее использовали кроме того при измерении веса серебра и золота.

Гривной первоначально называли украшение на шею, которое изготавливалось из золота и серебра, и позднее гривной начали называть определенное количество драгоценного металла, ее назвали «гривной серебра».

Гривна серебра была равноценна некоторому количеству одинаковых монет — это дало начало отсчету монет поштучно, так появилась «гривна кун».

Существовали разновидности гривны:

монетная гривна (крупный слиток серебра)

Киевская гривна (140-160 граммов),

Новгородская гривна (палочка 204 грамма),

Черниговская гривна (по форме как Киевская, по весу — как Новгородская),

Татарская гривна (ладьеобразная форма).

Позже Новгородские гривны стали называться «рубль».

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Монеты древней Руси в собрании Эрмитажа

Чем расплачивались в Древней Руси?

До появления своих монет на Руси ходили и римские денарии, и арабские дирхемы, и византийские солиды. Кроме того, расплатиться с продавцом можно было и мехом. Из всех этих вещей и возникли первые русские монеты.

Серебряник

Первая монета, отчеканенная на Руси, называлась серебряником. Еще до крещения Руси, во времена правления князя Владимира, она была отлита из серебра арабских дирхемов, в которых на Руси начал ощущаться острый дефицит. Причем существовало два дизайна серебряников.

Вначале они копировали образ византийских монет солидов: на лицевой стороне был изображен князь, восседающий на престоле, а на оборотной – Пантократор, т.е. Иисус Христос. Вскоре серебряные деньги прошли редизайн: вместо лика Христа на монетах стал чеканиться родовой знак Рюриковичей – трезубец, а вокруг портрета князя помещалась легенда: «Владимир на столе, — а се его сребро» («Владимир на престоле, а это его деньги»).

Златник

Наряду с серебряником князь Владимир отчеканил и аналогичные монеты из золота – златники или золотники. Они тоже были изготовлены на манер византийских солидов и весили около четырех граммов.

Несмотря на то, что по числу их было совсем немного – до сегодняшнего дня дошло чуть более десятка златников – их название прочно засело в народных поговорках и пословицах: мал золотник, да увесист. Мал золотник, да золото весят, велик верблюд, да воду возят. Недоля пудами, доля золотниками. Беда приходит пудами, а уходит золотниками.

Гривна

На рубеже IX – X веков на Руси появляется уже полностью отечественная денежная единица – гривна. Первые гривны были увесистыми слитками из серебра и золота, которые были скорее весовым эталоном, нежели деньгами – по ним можно было отмерять вес драгоценного металла. Киевские гривны весили около 160 граммов и по форме напоминали шестиугольный слиток, а новгородские гривны были длинным бруском весом около 200 граммов. Причем гривны были в ходу и у татар – на территории Поволжья была известна «татарская гривна», изготовленная в форме ладьи. Свое название гривна получила от женского украшения – золотого браслета или обруча, который носили на шее – загривке или гривке.

Ювелирные изделия древних славян! Как делали свои украшения вятичи?

Векша

Эквивалентом современной копейки в древней Руси была векша. Иногда ее называли белкой или веверицей. Существует версия, что наряду с серебряной монетой в обращении находилась выделанная зимняя шкурка белки, которая была ее эквивалентом. До сих пор идут споры вокруг известной фразы летописца о том, что же хазары брали в качестве дани с полян, северян и вятичей: монету или белку «от дыма» (дома). Чтобы накопить на гривну, древнерусскому человеку понадобилось бы 150 векшей.

Куна

В русских землях ходил и восточный дирхем. Его, а еще и европейский денарий, тоже пользовавшийся популярностью, на Руси называли куной. Бытует версия, что первоначально куна была шкуркой куницы, белки или лисицы с княжеским клеймом. Но есть и другие версии, связанные с иноязычным происхождением названия куны. Например, у многих других народов, которые имели в обращении римский денарий, для монеты существует созвучное русской куне имя, – например, английское coin.

Резана

Проблему точного расчета на Руси решали по-своему. Например, разрезали шкурку куницы или прочего пушного зверя, тем самым, подгоняя кусочек меха под ту или иную стоимость. Такие кусочки назывались резанами. А поскольку пушная шкурка и арабский дирхем были эквивалентными, то на части делили и монету. По сей день в древнерусских кладах находят половинки и даже четвертинки дирхемов, ведь арабская монета была слишком крупной для мелких торговых сделок.

Ногата

Еще одной небольшой монетой была ногата – она стоила примерно двадцатую часть гривны. Её название принято связывать с эстонским nahat — мех. По всей вероятности, ногата тоже первоначально была меховой шкуркой какого-либо зверя. Примечательно, что при наличии всевозможных мелких денег, каждую вещь старались связывать со своей деньгой. В «Слове о полку Игореве», например, говорится, что, если бы Всеволод был бы на престоле, то невольница была бы ценой «по ногате», а раб – «по резане».

До конца XVIII века о древнейших русских монетах Киевской Руси ничего известно не было. Письменные источники о них не упоминали, а прямых свидетельств – т.е. находок – зафиксировано не было. Интересно, что и в XIX-XX веках, когда в оборот были введены дополнительные источники по изучению древнерусской истории, найти упоминаний там о древнейших монетах Киевской Руси – серебрениках и златниках Владимира Святого, серебрениках Ярослава Мудрого и Святополка – также не удалось. Поэтому до сих пор не известно, как же в реальности назывались первые русские монеты. Обозначения златник и серебреник были придуманы для них в XIX веке: название серебряных монет было заимствовано из Ипатьевской летописи начала XV века, а золотых — из договора Руси с Византией 945 года.

Краткая хронология обретения русскими своих древнейших монет.

— август 1791 года – вышел указ Екатерины II «О собирании из монастырских архивов и библиотек всех древних летописей и других до истории касающихся сочинений». Курировать процесс сбора артефактов было поручено обер-прокурору А.И. Мусину-Пушкину, который установил щедрую плату за каждую находку.

— 1792 год. В посылке из Киева, содержащей «древности», Мусин-Пушкин находит неизвестную дотоле никому монету. После анализа в Академии художеств, выносится решение о том, что это монета в «1 ногату», чеканенная в XI веке при Ярославе Мудром. Информация о находке монеты публикуется в европейских журналах;

— 1796 год. В Киеве всплывает на поверхность золотая монета – златник, предположительно эпохи Владимира I. Сведения об ее местонахождении достаточно мутные («куплена у какого-то солдата, которому ее дала мать»), и монета вскорости пропадает;

— 1804 год. В Пинске находят клад золотых византийских монет. Двадцать экземпляров из них отсылают в Эрмитаж. Среди них – 4 златника Владимира (правда, принадлежность их к этому кладу была установлена лишь…в 70-х годах XX века);

— 1828-1829 годы. В Борисполе находят 2 серебреника Владимира, на Цимлянском городище и в Польше – еще по одному серебренику. В это же время среди нумизматов всплывает еще несколько серебряных и золотых монет, однако установить их происхождение невозможно;

1839 год – в Дерпте при раскопках некий рабочий находит экземпляр серебреника Ярослава.

— 1852 год. Вблизи города Нежин найден гигантский клад серебряных монет (предположительно, около 180 штук), из которых сохранилось около ста. Найденные монеты – в основном серебреники Владимира и Святополка, а также три серебреника Ярослава;

— 1863 год. У города Кинбурн находят еще один клад золотых монет. Вторая партия златников Владимира.

— 1876 год. В Киеве находят еще один крупный клад монет Киевской Руси, который в основном расходится по частным коллекциям (около 130-150 монет);

— 1912 год. В Полтавской губернии находят клад из 600 монет — в основном татарских и арабских. Среди них обнаруживают 2 серебряных монеты Владимира и 1 Ярослава.

— 1955 год. Т.н. «Митьковский клад», в котором были найдены еще 13 серебреников Владимира.

1982 год – в Латвии найден один серебреник Ярослава.

Ситуация с первыми монетами Руси чрезвычайно запутанная. Одно время их даже считали некими болгарскими монетами, некоторые восхищались их высоким качеством, при том, что среди монет много бракованных. Как сейчас установлено, это в основном литые монеты. К настоящему моменту известно о существовании:

— 11 златников Владимира;

— порядка 250-270 серебреников Владимира;

— порядка 40-50 серебреников Святополка;

— 5-6 монет некоего Петроса (ученые пришли к мнению, что Петр – это христианское имя Святополка, и приписали эти монеты ему);

— 7 т.н. «больших» серебреников Ярослава Мудрого (известно еще 6 т.н. «малых» – это подражания, сделаны из меди и найденные в Швеции и Норвегии);

— а также несколько монет, приписываемых князьям тьмутараканским.

Самыми дорогими из этих монет, как понятно, являются златники Владимира

и серебреники Ярослава.

Остановлюсь поподробнее на последних. Как известно, первый экземпляр был приобретен Мусиным-Пушкиным у некоего киевского коммерсанта в 1792 году. Монета затем была передана наследникам Мусина-Пушкина, но впоследствии она затерялась. Всего на 1985 год нумизматам были известны следующие экземпляры серебреника Ярослава:

— экземпляр Мусина-Пушкина (утерянный еще в XIX веке);

— обломок в четверть монеты, а также 1 полный экземпляр, которые хранятся в Берлинском музее;

— два экземпляра в Эрмитаже;

— одна монета в музее города Висбю (о. Готланд, Швеция);

— одна монета в Историческом музее в Эстонии.

Теперь о рыночной стоимости древнерусских монет. Серебреник Владимира,

как наиболее распространенную монету, можно сейчас приобрести за 15-20 тыс. долларов (есть варианты и дешевле, конечно, но. кхм). Златник этого же князя стоит в 6-8 раз дороже. Серебреники Ярослава оцениваются в 40-60 тыс. долларов. То есть, речь идет о сверх-дорогих артефактах, число которых, как предполагается, измеряется одним-двумя десятками.

Поскольку потенциальный спрос на эти монеты громадный, то с его удовлетворением вопрос как-то решается. Так, в 1999 году на аукционе в Швеции был продан подобный серебреник. Откуда он, кем был найден и т.п. информация не известна.

Одновременно считается, что эти монеты Ярослава уникальны, а все их находки хорошо зафиксированы. Однако по косвенной информации можно догадаться, что дело обстоит гораздо веселее.

Источник: clubklad.ru

Самые дорогие монеты Древней Руси

Каждое государство, возникавшее на этой планете в любой из исторических периодов, приходило в конце концов к тому, что ему требовалось нечто большее, чем натуральный обмен. Увеличение роста торговли и появление больших городов принуждали правителей или общины находить способ в оценке того или иного товара. Так образовывались товарно-денежные отношения.

Монеты Древней Руси появились в Киевском княжестве в тот период, когда молодое государство ощутило в этом жизненную потребность.

Деньги в Киевской Руси до их чеканки

До того как славянские племена объединились в единое великое государство — Киевскую Русь, страны с более древней историей уже много столетий чеканили деньги и вели благодаря им торговые отношения друг с другом.

Самые древние монеты Руси, найденные на территории Киевского княжества, датируются 1-3-м веками н. э. и являются римскими денариями. Такие артефакты находили на месте раскопок древних поселений, но использовали их славяне для оплаты или для украшений, пока достоверно не известно. Так как между племенами торговые отношения носили больше обменный характер, настоящая стоимость денарий на этой территории не изучена.

Так, монета Древней Руси куна – понятие, применимое по древнерусским летописям как к римским, византийским и арабским деньгам, так и к меху куниц, которые часто использовали для оплаты товаров. Мех и кожа достаточно долго были объектом товарно-денежных отношений на территории многих стран.

Собственные деньги в Киевской Руси начали чеканить лишь с конца 10-го века.

Монеты Киевской Руси

Самые ранние монеты Древней Руси, найденные на территории Киевского княжества, имели изображение князя с одной стороны и трезубого или двузубого герба — с другой. Их делали из золота и серебра, поэтому в 19-м веке при изучении древних монет и их описании в летописях им дали название «златники» и «сребреники».

Изображение князя Владимира на монетах с 980 по 1015 год имело надпись «Владимир на столе, а се его сребро». С обратной стороны изображался знак Рюриковичей, который видоизменялся в зависимости от того, кто княжил.

Самые первые серебряные монеты Древней Руси и применимое к ним название «гривна» имеют свою этимологию. Изначально это слово означало слиток серебра, равный стоимости одного коня (гривы). В летописях тех лет упоминается категория «гривна серебра». Позже, когда начался отлив монет из этого металла, оно начало соответствовать его количеству в денежном знаке.

При Владимире Великом чеканили златники, которые имели вес ~4.4 г, и сребреники, вес которых варьировался от 1,7 до 4,68 грамма. Кроме того, что данные денежные знаки имели распространение и товарную ценность внутри Киевской Руси, их также принимали за ее пределами при расчетах при торговле. Золотые монеты Древней Руси изготавливали только при князе Владимире, тогда как его последователи использовали для этого исключительно серебро.

Изображение на аверсе портрета князя Владимира, а на реверсе — знака принадлежности к династии Рюрика носило политический характер, так как показывало подданным недавно объединенного государства его центральную власть.

Денежные знаки Руси 11-13-го веков

После смерти Владимира монеты Древней Руси продолжил чеканить его сын Ярослав (Новгородский князь), известный в истории под именем Мудрый.

Так как православие получило распространение по всей территории Киевского княжества, на денежных знаках Ярослава присутствует изображение не князя, а святого Георгия, которого владыка считал своим личным покровителем. На реверсе монеты по-прежнему был трезубец и надпись, что это сребро Ярослава. После того как он стал княжить в Киеве, чеканка монет прекратилась, а гривна приняла вид серебряного ромба.

Последние монеты Древней Руси (фото ниже — деньги Олега Святославича) — это денежные знаки 1083-1094 годов, так как последующий исторический период этого государства называется безмонетным. В это время было принято вести расчет серебряной гривной, которая на самом деле являлась слитком.

Различали несколько разновидностей гривны, главное отличие которых было в форме и весе. Так, киевская гривна имела вид ромба с обрезанными концами, вес которого равен был ~160 г. В ходу также были черниговская (ромб правильной формы весом ~195 г), поволжская (плоский слиток в 200 г), литовская (брусок с насечками) и новгородская (гладкий брусок весом 200 г) гривны.

Самая мелкая монета Древней Руси по-прежнему оставалась европейского происхождения, так как на мелочь серебро не тратили. Во времена Киевского княжества иностранные деньги имели свое название – куна, ногата, векша – и имели свой номинал. Так, в 11-12-м веках 1 гривна приравнивалась 20 ногатам или 25 кунам, а с конца 12-го столетия – 50 кунам или 100 векшам. Это связано с быстрым ростом как самой Киевской Руси, так и ее торговых отношений с другими странами.

Существует мнение ученых, что самой мелкой монетой считались шкурки куницы – куны, и белки – векши. Одна шкура равнялась двадцать пятой или пятидесятой части гривны, но с 12-го века оплата мехом себя изжила, так как началась чеканка металлических кун.

Появление рубля

С 12-го века в обороте Киевской Руси начинают появляться «рубленые» деньги, которые делали из гривны серебра. Это был серебряный прут, в который входило 4 «рубленых» части. Каждый такой кусок имел насечки, указывающие на его вес и, соответственно, стоимость.

Каждый рубль можно было поделить на 2 половинки, тогда их называли «полтины». С 13-го века все гривны постепенно приобретают название «рубль», а с 14-го столетия на них начали изображать клейма мастеров, имена князей и разные символы.

Монеты Древней Руси применялись не только для оплаты товаров, но и выплаты штрафов в казну князя. Так, за убийство свободного гражданина наказанием была высшая мера – «вира», которая могла стоить от 5 гривен за смерда и до 80 гривен за знатного человека. За нанесенное увечье суд налагал наказание полувирье. «Поклепна» – штраф за клевету – равен был 12 гривнам.

Оплата налогов в княжескую казну называлась «поклоном», а сам закон, изданный еще Ярославом Мудрым, – «поклоном верным», с указанием размера дани, взимаемой с каждой общины.

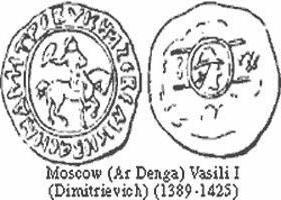

Монеты Московского княжества

«Безмонетное» время в Киевской Руси закончилось к середине 14-го века, когда вновь началась чеканка монет, получивших название «деньга». Часто вместо чеканки использовали серебряные монеты Золотой Орды, на которых выбивали русские символы. Изготовленные мелкие монеты имели название «полуденьги» и «четверетцы», а медные – пулы.

В это время денежные знаки еще не имели общепризнанного номинала, хотя изготовляемые с 1420 года новгородские деньги уже близки к этому. Их чеканили более 50 лет в неизменном виде – с надписью «Великий Новгород».

С 1425 года появилась «деньга псковская», но единая система денег сформировалась только к концу 15-го века, когда были приняты 2 вида монет – московская и новгородская. Основой номинала стал рубль, стоимость которого была равна 100 новгородским и 200 московским деньгам. Главной денежной единицей веса по-прежнему считалась гривна серебра (204,7 г), из которой отливали монеты на 2,6 рубля.

Только с 1530 года 1 рубль получил окончательную номинальную стоимость, которую применяют до сих пор. Он равен 100 копейкам, полтина – 50, а гривна – 10 копейкам. Самые мелкие деньги – алтын – были равны 3 копейкам, 1 копейка имела номинал в 4 полушки.

Рубли чеканили в Москве, а мелкие деньги – в Новгороде и Пскове. Во времена правления последнего из рода Рюриковичей, Федора Ивановича, копейки также стали чеканить в Москве. Монеты приобрели одинаковый вес и изображение, что говорит о принятии единой денежной системы.

Во времена польской и шведской оккупации деньги вновь утратили единый вид, но после провозглашения в 1613 году царя из рода Романовых монеты приобрели одинаковый вид с его изображением. С конца 1627 года Московский монетный двор становится единственным в стране.

Монеты других княжеств

В различное время русские княжества чеканили свои деньги. Наибольшее распространение изготовление монет получило после того как Дмитрий Донской выпустил свои первые деньги, на которых был изображен воин с саблей на коне. Их делали из серебряного тонкого прута, который предварительно расплющивали. Мастера использовали специальный инструмент с заготовленным изображением – чекан, от удара которым по серебру получались монетки одинакового размера, веса и рисунка.

Вскоре сабля у всадника была заменена на копье, а название монеты благодаря этому стало «копейкой».

Вслед за Донским многие удельные княжества стали чеканить свои монеты, изображая на них правящих князей. Из-за этого получился разнобой в номинальной стоимости денег, что крайне затрудняло ведение торговли, поэтому кроме Москвы была запрещена чеканка где-либо, а в стране появилась единая денежная система.

Резана

Кроме цельных существовала еще самодельная монета в Древней Руси, которая называлась «резана». Ее делали, разрезая дирхем Аббасидского халифата. Номинальная стоимость «резана» была равна 1/20 гривны, а хождение продолжалось вплоть до 12-го века. Исчезновение этой монеты с пространства Киевской Руси связано с тем, что халифат перестал чеканить дирхемы, а «резана» стала заменяться куной.

Монеты Руси 17-го века

С 1654 года основными деньгами были рубль, полтина, полуполтина и алтын. В более мелких монетах не было нужды.

Рубли в те времена были из серебра, а полтины, имеющие с ними сходство, для их различия чеканили из меди. Полуполтины также были серебряными, а копейки – медными.

К настоящей инфляции привел царский указ, повелевающий приравнять медную мелочь по стоимости к серебру, из-за чего подорожали продукты и начались народные волнения. Большое восстание в 1662 году в Москве, названное «медным бунтом», привело к тому, что указ был отменен, а чеканка серебряных денег восстановлена.

Реформа Петра 1

Впервые настоящая денежная реформа была проведена Петром 1 в 1700 году. Благодаря ей на монетном дворе началась чеканка серебряных рублей, полтин, полуполтин, алтынов, гривны и медных копеек. Из золота делали червонцы. Для них изготавливали золотые круглые заготовки, на которые путем тиснения наносились надписи и изображения.

Существовали простые (вес – 3,4 г) и двойные червонцы (6,8 г с изображением Петра 1 на аверсе и двуглавого орла на реверсе). Также в 1718 году впервые появилась монета с изображением номинала – двухрублевик.

Практически без изменений эти номиналы просуществовали до 20-го века.

Монеты Киевской Руси сегодня

На сегодняшний день существует:

- златников Владимира – 11;

- серебреников Владимира – более 250;

- серебреников Святополка – около 50;

- серебреников Ярослава Мудрого – 7.

Самые дорогие монеты Древней Руси – златники Владимира (более 100 000 $) и серебреники Ярослава Мудрого (60 000 $).

Нумизматика

Наука, изучающая монеты, называется нумизматикой. Благодаря ей коллекционеры могут правильно оценивать историческую и финансовую стоимость денег. Самые редкие монеты Киевской Руси находятся в экспозициях исторических музеев, где посетители могут ознакомиться с историей их чеканки и сегодняшней рыночной стоимостью.

Источник: fb.ru