Ювелирные украшения всех народов России достаточно многообразны, но, пожалуй, что самой большой любовью во все времена пользовались серьги. Серьги носили издревле, и вплоть до 19 века на Руси даже существовала специальность мастера-сережника, который занимался изготовлением только этого вида украшения.

На протяжении столетий ювелиры создавали серьги разных форм, начиная от височных украшений, крепившихся к головному убору и заканчивая современными серьгами сложных конструкций. Колты, рясны, одинцы, двойчатки и тройчатки, пясы – все это названия височных украшений и серег, которые в разное время были на Руси.

Но, сегодня хотелось бы чуть подробнее остановиться на так называемых серьгах-голубцах , которые становятся особенно популярными на территории России в 17 веке.

Россия. 18 век. Серебро, стекла, жемчуг, перламутр, уральские камни, недрагоценный металл (кольцо), штамп, позолота, финифть. Из коллекций Государственного Русского музеяhttps://rusmuseumvrm.ru/data/collections/old_russian_art/sergi._xvii_vek._bk-1639_1640/index.php

Серьги-кольца. С чем их носят голливудские звезды? Звёздный тренд в каталоге Санлайт

Модель этих сережек, по форме похожая на фигурки птиц, обращенных спинами друг к другу, зародилась на территории Новгорода, который в средние века занимал на Руси первое место по количеству ювелиров. Если в 16 веке в форме этих сережек еще четко проглядывался силуэт птиц, то со временем серьги-голубцы становятся более стилизованными и том, что за основу формы взяты птицы можно было уже только догадываться по названию серег и по приблизительному силуэту.

Россия. Эмаль. 18 век. Из коллекции Государственного Эрмитажа http://collections.hermitage.ru

Как вы могли заметить, изображение священных птиц очень характерно для украшений многих народов, в том числе и для славянских, которые почитали птиц как символ семейного благополучия и наделяли охранительной функцией. Серьги-голубцы были достаточно массивными и имели рельефные выпуклые изображения с обоих сторон. Новгородский стиль выражался не только в оригинальной форме, но и в декорировании украшения: на серьги наносился сканный орнамент местных мастеров, фон с характерными кружками и сердцевидными узорами и особая цветовая гамма эмалей.

Россия. Начало 17 века. Камень: жемчуг; камень: гранаты: альмандин; стекло: эмаль. Из коллекции Российского этнографического музея https://collection.ethnomuseum.ru

Фигурная подвесная часть у «голубцов» была достаточно объемная, инкрустирована цветными стеклами и камнями, а по нижнему краю ее обрамляли длинные висячие подвески из бусин. Крепилась такая пластина к толстому кольцу. Можно только догадываться о том, сколько весила вся эта красота.

А вот еще несколько примеров удивительных серег голубцов, которыми можно любоваться в онлайн коллекциях разных музеев.

Россия. 17-18 век. Серебро, стекло. Металлообработка: тиснение; металлообработка: чеканка; металлообработка: золочение; обработка стекла: шлифовка (огранка кабошон). Из онлайн коллекции Российского этнографического музея.

Россия. 18 век. Серьги медные золоченые, аметист. Из онлайн коллекции Эрмитажа https://collection.ethnomuseum.ru

А это уже серьга серебряная позолоченная кольцевая с литой фигурной ажурной подвеской — «голубцы» вологодского типа.

Россия. 17 век. Из онлайн коллекции Российского этнографического музея https://collection.ethnomuseum.ru

Как мы видим, еще с древних времен представительницы прекрасного пола не упускали возможности украсить себя и поэтому с особой любовью относились к длинным висячим серьгами!

Было интересно и полезно? Тогда ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.

Источник: dzen.ru

Древнерусские украшения: традиции, значения

История

Автор Светлана Федоренкова На чтение 9 мин Просмотров 510 Опубликовано 16.12.2021

Женщины любили себя украшать во все времена. История появления и развития украшений шла рука об руку с историей человечества. Об этом свидетельствуют данные археологии. Первыми в качестве украшений человек начал использовать дары природы: листья, камни, ракушки, перья и цветы. Ими украшали волосы и прически.

По мере развития технологий для изготовления украшений стали использоваться другие материалы. Так зародилось ювелирное дело.

Мифология

Древние люди верили, что тело человека уязвимо для всякого рода зла. Для того чтобы защититься от энергетических ударов требовалось использовать различные украшения из камня, дерева или металла. Конечно, металлы и драгоценные камни как нельзя лучше подходили для этих целей.

В славянской мифологии золото и серебро было сродни солнечному свету и молниям бога Перуна. У древних народов украшения имели особый религиозный смысл. Женский наряд у древних славян включал в себя намного больше украшений, чем мужской.

По данным учёных, славяне, жившие в лесостепной зоне Восточной Европы, не имели источников получения драгоценных камней и металлов. По этой причине до VIII века у них не появилось своих особых металлических или каменных изделий. Как правило, они пользовались теми украшениями, что бытовали тогда по всей Европе.

Однако славяне не просто копировали образцы, позаимствованные у соседей, но привносили и свою славянскую индивидуальность в украшения. Процесс взаимного обогащения культур никогда не стоял на месте, и вот уже иноземные мастера копировали славянскую «моду».

В эпоху Древней Руси на всей её территории бытовали несколько основных типов женских украшения.

Гривны

Гривна – металлический обруч, который носили на шее. Считалось, что он надёжно защищает душу человека и не даёт ей покинуть тело. Само слово «гривна» означало шею.

У некоторых народов гривны носили только мужчины, а некоторых только женщины. В любом случае, во всех культурах гривна служила отличительной чертой высокого положения человека в обществе.

В древнерусских захоронениях гривны находят в женских погребениях. Археологи считают, что гривна у восточных славян являлась «типично женским» украшением.

Славянские и древнерусские мастера умели изготавливать гривны из меди, бронзы, биллона (сплава меди с серебром). Иногда их изготавливали из лёгких оловянно-свинцовых сплавов, а затем покрывали серебром и позолотой.

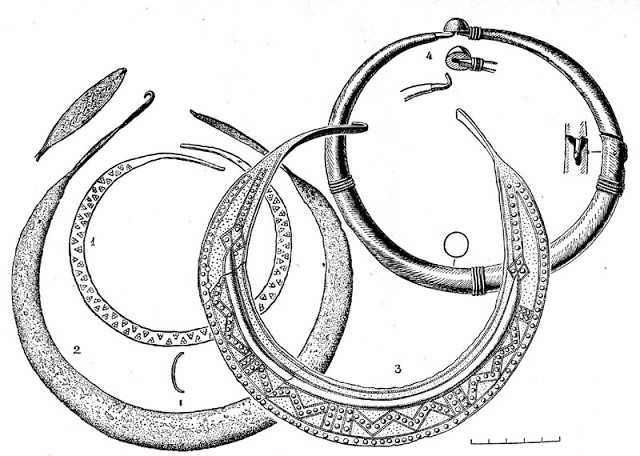

Гривны бывали различных видов. Они различались способом изготовления и соединения концов. Славяне изготовляли дротовые гривны из так называемого «дрота» — толстого металлического прутка, круглого или треугольного в разрезе. Его перекручивали щипцами, предварительно раскалив на огне. Позже такие гривны стали делать из ромбического, шестиугольного и трапециевидного прута.

Их не перекручивали, а выбивали узор сверху. Такие гривны бытовали на территории Древней Руси в X–XI веках.

Несколько позднее славяне стали изготавливать гривны с заходящими друг за друга концами. Чаще всего их украшали треугольниками с выпуклостями внутри. Такое узор получил у археологов название «волчий зуб». Эти гривны бытовали на Руси в X–XII веках. Их изготавливали племена радимичей, причём делали они это не только на заказ, но и на рынок.

Самыми многочисленными в славянских захоронениях являются витые гривны. Делали их разными способами: «простым» жгутом из 2–3 трубочек или «сложным» из нескольких трубочек. Иногда жгут обвивали вокруг тонкой крученой проволоки.

Височные кольца

Элементы женского головного убора, носившиеся на висках, археологи обычно называют «височными кольцами». Височные кольца прикрепляли к налобному венчику с помощью лент и ремешков, чтобы они красиво обрамляли лицо. Иногда височные кольца вплетали в волосы или вставляли в мочку уха в качестве серьги. Однако чаще всего их носили непосредственно у висков.

Это интересно! У каждого славянского племени существовал свой тип височных колец. По территории распространения того или иного типа, археологи могут определить территорию расселения каждого славянского племени.

Девочки-подростки, не вошедшие в возраст невест, не носили височных колец, или же носили простенькие колечки, согнутые из проволоки. Девушки-невесты и молодые замужние женщины нуждались в особой защите. Именно поэтому их височные кольца многочисленны и нарядны. Пожилые женщины, вышедшие из репродуктивного возраста, отказывались от ношения височных колец и передавали их своим дочерям.

В славянских и древнерусских захоронениях встречаются височные кольца с нанизанными на них бусами. Такие кольца носили не только славянские, но и финноугорские женщины.

Серьги

Древнерусские женщины предпочитали носить крупные круглые серьги, которые не только вставляли в уши, но и привешивали к вискам.

Серьги носили по одному или по двум парам с каждой стороны лица. Кончики колец обычно не завязывались, а скрещивались. Однако серьги в Древней Руси не пользовались популярностью, а появились скорее как подражание иноземной моде.

Браслеты

Браслеты на территории Древней Руси возникли достаточно поздно – в XII веке. Они просуществовали вплоть до XIV века.

Светлана Федоренкова

Закончила обучение в Курском государственном университете по специальности историк. Учусь в магистратуре исторического факультета по направлению «Отечественная история».

Задать вопрос

Само слово «браслет» происходит из французского языка. Оно означает «обруч» или «то, что обхватывает руку». Браслеты украшались жемчугом и камнями, а застежки – эмалью. По археологическим данным браслеты чаще всего носили женщины, но летописи упоминают о браслетах на руках князей и бояр.

Браслеты изготавливали из разных материалов. Обычно использовали следующие материалы:

Стеклянные браслеты, так полюбившиеся горожанкам, не пользовались популярностью у жительниц сельской местности. Селянки предпочитали носить металлические браслеты как более прочные. Поначалу стеклянные браслеты завозили на территорию Древней Руси из Византии, а начиная с XII века, их изготавливали в киевских мастерских.

На браслетах очень часто изображали символы воды. Это было связано с обычаем надевать браслеты во время русалий – торжеств по поводу «доброй» воды.

Колты

Ещё один вид популярного женского украшения в Древней Руси – колты. Их прикрепляли к головному убору в ряд, на сложенной вдвое ленты. Обычно они состояли из двух выпуклых пластинок, которые скреплялись сверху при помощи дужки. В XI–XII веках распространение получили золотые колты с разноцветной эмалью.

Чаще всего на колты изображались птицы Сирины или древо жизни. Это было связанос символикой свадебного обряда: птицы олицетворяли пару влюбленных, а дерево – новую жизнь. Позднее на колтах стали появляться изображения христианских святых.

В целом колты представляли собой отличительный признак древнерусской городской культуры.

Бусы

Само слово «бусы» вошло в обиход в XVIII веке, а до этого времени их именовали «ожерелье», то есть «то, что носят вокруг горла». Бусы носили ещё северные славянские племена, а вот у южных они не были так распространенны. Позднее, в древнерусское время, их носили сельские жительницы.

Бусы, которые сегодня находят археологи в древнерусских захоронениях, изготовлены из самых разных материалов:

- камень;

- металл;

- стекло;

- кости;

- раковины.

Стеклянные бусы начинают изготавливать в Древнем Египте еще в II – Iтысячелетии до нашей эры. Центром их производства являлся город Александрия. Бусы варили в мастерских из стеклянных трубочек, которые разрезали на мелкие кусочки, и таким образом, получался мелкий бисер. Цвет стекла был самым разнообразным: жёлтый, зелёный, красный, синий. Позднее эту технология варки стеклянных бус позаимствовали другие государства, а традиция изготовления бус из стекла распространилась далеко за пределами Ближнего Востока.

Бусы, изготовленные из сердолика, хрусталя, раковин каури, привозили на территорию Древней Руси из стран арабского Востока и Индии. Янтарные бусы везли с берегов Балтийского моря, а стеклянные – из стран Ближнего Востока и Византии.

Перстни и кольца

Кольца и перстни появляются в славянских могилах уже с IX века, однако широко распространение они получили после принятия христианства.

Это интересно! Перстни представляли собой не только женский аксессуар. Зачастую их носили и мужчины. В Древней Руси перстни представляли собой скорее мужское украшение, нежели женское. Археологи достаточно часто обнаруживают их именно в мужских захоронениях.

Славянские кольца и перстни не имеют чётко выраженной племенной принадлежности. В Древней Руси XII–XIII веков их производство становится массовым.

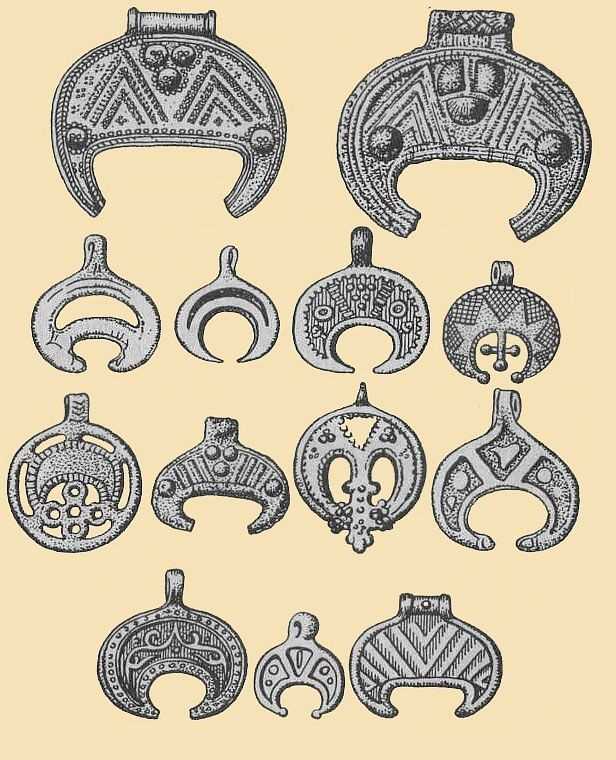

Подвески

Подвески – украшение, которые носили на шее, как правило, подвешивая на цепочку или шнур. Для изготовления таких украшений применялись медь, серебро, биллон. Обычно подвески считались защитными оберегами и выполнялись в форме языческих символов. Археологи насчитываются сейчас 200 типов подвесок, бытовавших на территории Древней Руси. Наиболее популярными были подвески в форме бытовых предметов, животных, а также геометрических форм.

Женщины часто носили подвески в форме Луны, так называемые лунницы. Луна считалась покровительницей незамужних, поэтому их носили молодые девушки и девочки-подростки. Распространение получили и подвески в форме гребней, на которых изображались две звериных головы. В орнаментации подвесок использовались солярные символы, а также символы воды.

Все эти типы подвесок просуществовали вплоть до конца XIII века. Несколько дольше на Руси бытовали подвески-бубенцы, которые носили вместе с другими украшениями. Считалось, что звон бубенцов отгоняет злых духов.

Таким образом, на территории Древней Руси бытовали разнообразные украшения, дошедшие до наших дней. Большинство из них появляются уже у славянских племён и позднее заимствуются древнерусской ювелирной традицией. Каждое украшение имело свой особый религиозный смысл, и было призвано защитить владельца от влияния тёмных сил.

Светлана Федоренкова

В 2012 году я закончила МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов № 3, поступила в этом же году в вуз.

В 2016 году я закончила обучение в Курском государственном университете по специальности историк.

Сейчас учусь в магистратуре исторического факультета по направлению «Отечественная история».

Моя работа «Сердоликовые бусы как индикатор направлений торговых связей Курской волости-княжения в конце X — 1-ой половине XIII вв.» была опубликована в 2016 году в журнале «Filo Ariadne» № 1.

Статья «Ожерелья как дополнительный источник для изучения торговых контактов Курской волости-княжения в конце X — 1-ой половине XIII вв.» была опубликована в том же году и в том же журнале, № 2.

Источник: poiskgid.ru

Лунничные серьги и колты

Я рким типом украшений средневекового времени являются лунничные серьги и колты. Такая специфическая форма была широко распространена в различных регионах. Основной элементарной частью многих подвесных украшений является кольцо, а лунничная форма возникает от утолщения, утяжеления и сосредоточения декора в нижней части кольца. По мнению Н.П. Кондакова, общий прототип лунничных украшений происходит из Сирии и был воспринят Византией, Русью и народами Причерноморья, при этом на Руси и в Причерноморье разрабатывается не «культурный» византийский, а «варварский» вариант объемных лунничных колтов.

Тем не менее, древнерусские и причерноморские лунничные украшения оказались различны. Плоскостные лунничные серьги на Руси не распространились. Прототипами древнерусских лунничных колтов являются византийские, форма, орнаментика и эволюция тех и других очень сходны. Среди лунничных головных украшений средневекового Крыма различаются плоскостные серьги, носимые в ушах, и объемные колты, крепившиеся к головному убору.

Предпосылкой перехода к колтам стала, вероятно, сложность и громоздкость парадного праздничного головного убранства знати. Разница в назначении отражается в форме и конструкции этих близких категорий. На колтах бывает оформлена полость для вкладывания тканей, пропитанных благовониями. Дужка колтов имеет устойчивое крепление на штифтах или шарнирах и вытянутую форму для крепления на рясенную ленту или цепь. Известны примеры таких украшений, крепившихся к головному убору на цепочках длиной до 13 см, снабженные также иглой для прикалывания к ткани.

Изображения повседневного женского византийского убора постоянно показывают ношение серег, что является ожидаемым продолжением античных традиций: женщина с зеркалом, египетский шерстяной ковер V–VI вв.; св. Екатерина Александрийская, миниатюра Минология Василия II, 986 г.; женщины и служанка, фрески церкви Св. Пантелеймона, Нерези, 1164 г. Лунничная форма серьги лучше отразилась на западноевропейских изображениях XI в.: одна из добродетелей на алтаре из церкви в Ваттербахе (Германия) около 1000 г.; королева Кунигунда, рельеф на алтаре, Базель (Швейцария), 1020 г.; Богородица на фреске церкви Сан Квертце де Пидрет, Каталония, Испания, XI в.

В VI в. лунничная форма серег становится одной из основных. Серьги выполнены в прорезной технике и литье. Из Херсонеса происходят простые кольцевидные серьги VII в. с утолщением центральной части внизу, переходящие к лунничной форме, показывающие путь образования лунницы. В это же время в Причерноморье и Средиземноморье известны и золотые объемные колты, некоторые, по мнению Н. П. Кондакова, были изготовлены специально для погребального убора. Украшения орнаментированы крупной филигранью, на них наблюдается стиль перегородчатой инкрустации стеклом, характерный для раннего Средневековья.

Аналогичные золотые подвески из женского погребения в Новопокровке (Восточный Крым), украшенные разноцветными стеклянными вставками, А. И. Айбабин связывает с культурой хазар и датирует концом VII – первой половиной VIII вв. Украшения имеют мощное штифтовое крепление к головному убору. Такие колты распространены у кочевых народов Северного Причерноморья и Крыма, возможно, и Поволжья, место производства их остается невыясненным, но очень вероятно следование византийской технологии. Этот вариант колтов, орнаментированных в ювелирной технике филиграни, вероятно, был выработан византийскими мастерами для убора варварской знати. Возможно, изделия такого уровня выполнялись на заказ в византийских мастерских.

В IX–X вв. лунничная форма в Византии продолжает развиваться от плоскостных форм к объемным, тисненым. Некоторые украшения продолжали носить как серьги. Роскошные золотые экземпляры оформлены в техниках филиграни и перегородчатой эмали. Более простые серебряные украшения совмещают форму лунницы и грозди, плоскостность и объемность.

Около XI в. складываются лунничные колты, подвески к головному убору, более тяжелые и предназначенные как для украшения, так и для несения внутри корпуса благовоний, размещаемых во внутренней полости. К сожалению, датировка византийских украшений во многих случаях остается приблизительной и дискуссионной. Крымский материал, наоборот, обладает строгими стратиграфическими датировками, вытекающими из четкой хронологии крымских погребений. С византийской формой лунничных серег связывается группа крымских украшений, хорошо известных по находкам из гото-аланских могильников.

Несколько пар серег найдено в могильнике у с. Лучистое в погребениях IX в. Серьги выполнены штампованием из одинарной пластины. На лицевых сторонах представлены различные композиции с образом птиц: парных или одиночных – павлин с распластанными крыльями, птица в профиль. В склепе 14 такая пара обнаружена в районе черепа, около височных костей зафиксированы остатки ткани. В некоторых случаях изображения не сохранились.

Не все серьги аналогичны византийским по орнаментации. Используется более простой геометрический орнамент, прорези. Есть упрощенные формы с тремя, а не с пятью шариками. Видимо, такие варианты являлись подражанием византийской форме.

В IX квартале северо-восточного района Херсонеса найдена бронзовая матрица для изготовления двусторонних лунничных украшений, скорее всего – колтов. Точной датировки данная находка, к сожалению, не получила. Матрица найдена на площади перед баней, входившей в комплекс дома, погибшего в XII–XIII вв. Ряд находок из помещений дома связывается с ювелирным производством.

Изображение лицевой стороны – распластанная птица (павлин) – хорошо соответствует паре серег из склепа 14 могильника Лучистое, выполненных по матрице с аналогичным изображением. Различными являются только некоторые детали изображения, например, штриховка перьев. В целом отмечается и стилистическая близость: геометризованное, несколько схематичное изображение.

Но, в отличие от серег, матрица предназначена для изготовления двухстороннего объемного изделия, возможно, для колта. На оборотной стороне матрицы находится четко организованное трапециевидное клеймо завитково-растительного орнамента в геометризованном варианте. Размер матрицы из Херсонеса также близок размеру серег из погребений.

Вероятно, данная находка матрицы демонстрирует изготовление более сложных и продвинутых относительно плоскостных серег украшений, связанных с развитием той же византийской традиции лунничных изделий. Изображение сохраняется практически без существенных изменений.

Поэтому датировку аналогий из погребений – IX в. – можно рассматривать как ориентирующую, во всяком случае, как начальную хронологическую отправную точку для матрицы. Возможно, колты или украшения по данной матрице могли изготавливаться и позже, в IX – начале XI вв. Для этого времени на ювелирных украшениях характерен геометризованный стиль орнаментации.

Находка матрицы в средневековом Херсоне свидетельствует о работе мастерской в византийской традиции. Следует отметить, что среди древнерусских украшений нет близкой аналогии такому изображению павлина ни в технике черни, ни в технике эмали. Наиболее ранние древнерусские украшения в этих техниках можно относить ко второй половине XI в. Поэтому данная интересная находка дает важное промежуточное звено, демонстрирующее проявление развития византийских прототипов для украшений в Восточной Европе.

Источник: xn--80aajhqhktebqcvc2c9e6cj.xn--p1ai