Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.

Дорогая татарская женщина

Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.

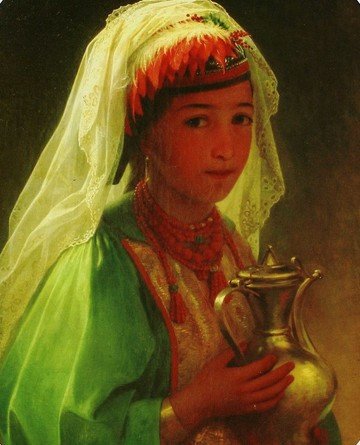

Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.

Бесплатный МК по серьгам-конго🔥

Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».

Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины — конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».

Какими бывают татары?

Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».

Тастары, чулпы и серьги

Итак, украшения татарских женщин были многообразными, изготавливались из различных материалов, и к тому же они были не только для определенной части тела. Соответственно, рассказывая о таких красивых и говорящих деталях костюма, необходимо поведать об основных их видах и типах.

К головным украшениям относятся налобные повязки, которые обычно самостоятельно не использовались, чаще всего в составе головного убора. Повязка могла быть как тканевая, с бахромой золотной, так и в виде металлической цепочки с бляхами, прикрепленными со стороны лица. Височные украшения, как и налобные, не носили отдельно.

Причем они были и тканевые, в виде плотных наушников, являясь составной частью головного убора, широко распространенные среди крещенных татар. Металлические состояли из цепочек и монетных подвесок. Обычно использовались для закалывания тастаров — полотенцеобразного головного покрывала (бытовало у мишарей, касимовских татар и кряшен).

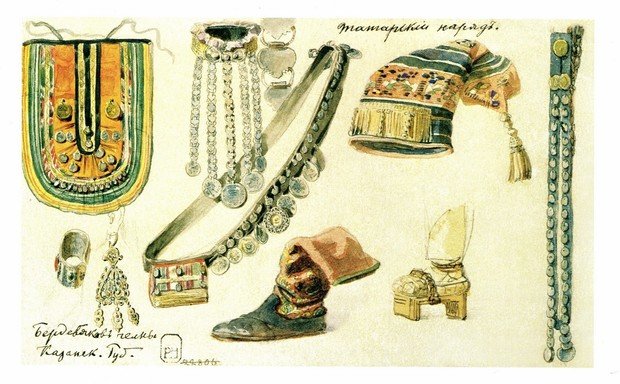

Узнаваемые и широко распространенные среди тюркских народов — накосные украшения. У татар — это чулпы, состоявшие из узких лент с шумящими подвесками, вплетенными в косы. Еще были монетные (наиболее распространенные) литые и плетеные из проволок. В ходу были и полностью закрывающие косу в виде одной или нескольких соединенных перемычкой прямоугольных полос ткани — тезмә, чәч тәнкәсе, обильно украшенные монетами, разнообразными бляхами и бусинами.

Татарки всех возрастов очень любили носить серьги — сырга, алка. Причем они были разных размеров и вариаций исполнения. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги.

Покрывая шею и грудь

Другой тип украшений — височно-нагрудные (крепились на висках и спускались в качестве декоративного элемента на грудь). К примеру, в экспозиции «Золотая кладовая» Национального музея Республики Татарстан представлено старинное украшение, которое прикреплялось к головному убору и, спускаясь вниз, украшало шею и грудь. Достаточно рано вышло из бытования. Характерно скорее для ранних форм костюмного комплекса.

Шейно-нагрудные использовались не только как декоративный элемент, но и применялись для прикрытия грудного разреза рубахи. Одно из наиболее знаменитых и узнаваемых украшений этого типа — воротниковая застежка или цепочка — яка чалбыры, представляющая собой металлическую или тканевую основу, закрепляющуюся на шее, со спускающимися со стороны груди подвесками.

Нагрудники как декоративный элемент были двух типов — нижние, которые носили утилитарный характер, а вот верхние уже принадлежали скорее к праздничному варианту. Они были разной формы, декорировались как позументом, нашивками, вышивкой, так и ювелирными бляхами, монетами и бусинами.

Перевязь хаситә стала практически визитной карточкой среди всего разнообразия украшений у татарок. Особенностью этого украшения было и то, что перевязь могла быть и тканевой, любовно украшенной самой хозяйкой (наиболее распространенный вариант, сохранившийся вплоть до второй половины XIX века среди женщин старшего возраста).

Но встречаются хаситә и из металла, изготовленные профессиональными ювелирами (более ранние образцы городской татарской культуры рано вышедшие из бытования). Однако была и небольшая деталь, которая отличала ее от массы других украшений. По этому поводу К.Ф.

Фукс писал: «Внизу этой перевязи на правом боку пришит корманец, куда кладут мелко писанный алкоран», что было отмечено и позднее Н.И. Воробьевым, «нашиваются на хаситә также различные предметы амулетного значения», соответственно, это не только декоративный элемент, но и имеющий в своей основе характер оберега. С.В. Суслова относительно данного украшения пишет «перевязь в целом является принадлежностью женского костюма и начальное надевание ее нередко связано с въездом молодой в дом жениха».

Были в ходу среди татарок и ожерелья. Если говорить о более ранних вариациях, то данные украшения скорее девичьи, но уже со второй половины XIX века, когда традиционные тканевые нагрудники, особенно в городской среде, постепенно выходят из обихода, они начинают повсеместно распространяться и у женщин. Также использовались броши как декоративный и утилитарный предмет для скрепления грудного разреза рубахи.

Дамские аксессуары

Браслеты для татарских женщин были неизменным украшением рук, и к тому же, их носили попарно, так как считалось, что таким образом в семейной паре сохранятся добрые отношения. Причем браслеты декорировали гравировкой, чеканкой, филигранью и инкрустировали различными камнями.

Перстни и кольца носили как татарские женщины, так и татарские мужчины. По этому поводу Н.И. Воробьев отмечал «кольца употребляются обычно европейского образца и носятся сравнительно реже, чем перстни, и главным образом мужчинами.

Мужские перстни, украшенные печаткой из того же материала, на которой вырезается имя владельца, и украшенные эмалью или драгоценными камнями…Мужчины носят колец меньше, 1-2, редко 3, а женщины, даже крестьянки, 2-3 кольца носят постоянно, а по праздникам богатые татарки, отправляясь в гости, унизывают все пальцы перстнями, по нескольку на каждый, так что пальцы почти теряют способность сгибания». Тюрколог и профессор Н.Ф. Катанов в своей статье «Несколько слов по поводу русских и татарских перстней» от 1904 года подметил интересный факт, что «перстни у татар (мужчин) носятся обыкновенно на указательном или безымянном пальцах, но никогда не встречаются на среднем».

Таким образом, данная колонка стала лишь приоткрытой дверцей в мир татарских украшений. В экспозициях Национального музея РТ и Государственном музее изобразительных искусств РТ возможно воочию познакомиться украшениями. Исследователями С.В. Сусловой и Л.Н. Дониной ведется работа не только по фиксированию типов украшений и техники их изготовления, территории распространения, но и раскрывается история их появления, взаимодействия и взаимовлияния народов на развитие ювелирного дела татар.

Дина Гатина-Шафикова, фото предоставлены автором

Справка

Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- С 2010-го по 2013 год — сотрудник Национального музея Республики Татарстан.

- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.

- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».

Источник: realnoevremya.ru

Украшения

Национальное своеобразие татарских украшений обусловлено многовековыми традициями, сложившимися в период Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.

Гривна. Среднее Поволжье, Волжская Булгария. XI – начало XIII в

Серебро, ковка, волочение, позолота, зернь, скань, стекло, керамика. Фонд Марджани

Первые этнографические сведения об украшениях татар, способах их изготовления и ношения встречаются в трудах участников экспедиций, организованных Петербургской академией наук в второй половине XVIII в. (И.Г.Георги, И.И.Лепёхин, П.С.Паллас и др.).

В прошлом многие украшения играли роль талисманов, оберегов. Татарские украшения (по особенностям изготовления) условно делят на 2 группы: металлические, или монетные, изготовленные, как правило, в домашних условиях, и украшения, произведенные профессиональными ювелирами, главным образом казанскими ремесленниками (см. Ювелирный промысел ). Немало украшений и компонентов для них ввозилось из Средней Азии и Персии.

Пуговицы. XV-XVI вв

Золото. Филигрань. Национальный музей РТ

Мужчины носили обычно серебряные перстни и позолоченные поясные пряжки. Ассортимент женских украшений по назначению и разнообразию был значительно шире, поскольку, согласно общемусульманским традициям, состоятельность мужчины определялась богатством одеяний и количеством драгоценных украшений его жены: головные – различные повязки (баш хаситэсе, мангай танкасе), серьги, матерчатые накосники (тезмя), подвески к косам (чулпы), шейно-нагрудные – воротниковые застежки с подвесками (яка чылбыры), матерчатые нагрудники (тамакса, хаситэ), броши; украшения для рук – браслеты, перстни , кольца; украшения для одежды – разнообразные застежки-пряжки и пуговицы ( каптырма ).

Серебро, позолота, драгоценный камень. Гравировка, чеканка, инкрустация. Национальный музей РТ

Большая часть украшений (кроме бус и различных подвесок в виде амулетов) изготавливалась из металла, преимущественно из серебра. Было широко распространено применение золоченого серебра. Медь служила материалом для вспомогательных деталей украшений.

Женская воротниковая застежка. XIX в

Серебро, позолота, драгоценные камни. Филигрань, инкрустация, набойка. Национальный музей РТ

Металлические украшения по технике изготовления делились на 2 группы: сплошные и ажурные. Сплошные украшения из цельных кусков металла почти всегда имели орнамент, выполненный чеканкой или гравировкой (реже отливкой). Ажурные украшения были преимущественно сканой работы (филигрань) разного качества и сложности рисунка. Филигрань была широко распространена и являлась наиболее оригинальной частью ювелирной техники татарских мастеров: завитки скани создавали графические рисунки из сложных узоров.

Брошь. Конец XIX – начало ХХ вв

Серебро. Филигрань. Национальный музей РТ

Были популярны различные драгоценные и полудрагоценные камни: бирюза, сердолик, топаз, яшма, аквамарин, реже рубин, хризолит, а также жемчуг, кораллы и янтарь. Камни в ювелирных изделиях располагались в виде розетки, иногда россыпью по краям украшений. Большая часть камней употреблялась в орнаментальных целях, некоторые имели значение оберегов (например, бирюза защищала человека от неприятностей) и целительных средств (считалось, что ношение янтарных бус способствует сохранению цвета лица и предохраняет от болезни щитовидной железы – зоба).

Серебро, позолота, бирюза. Филигрань, инкрустация. Национальный музей РТ

Были широко распространены различные мелкие украшения: бляхи, футляры для текстов аятов, молитв и прочего, которые чаще всего нашивались на нагрудники с другими элементами украшений.

Хаситэ – женское нагрудное украшение. XVIII в

Ткань, серебро, позолота, драгоценные камни, цепочки, монеты. Национальный музей РТ

Ткани в украшениях служили преимущественно фоновой основой, на которую нашивались детали, изготовленные из других материалов. Только в некоторых украшениях ткани применялись в качестве главных деталей ( изю ). Как самостоятельные украшения использовались ленты, позумент (ука), иногда полоски парчи, шелковых и штофных тканей. Существовали украшения из ниток и канители в виде кистей.

Тезмя – женское накосное украшение. Конец XIX в

Ткань с монетами, серебро, позолота. Филигрань. Национальный музей РТ

В конце XIX – начале XX вв. наиболее крупными центрами производства украшений являлись Казань (в частности, Новотатарская слобода) и Заказанье (селения современного Арского, Мамадышского и Сабинского районов). Татарские ювелиры работали в основном на заказ. Массовое производство татарских украшений было налажено в конце ХIX в. русскими ювелирами в селе Рыбная Слобода Лаишевского уезда Казанской губернии (см. Рыбнослободской ювелирный промысел ).

В начале ХX в., с развитием капиталистических отношений, в быт казанских татар начала активно проникать общегородская культура. Вхождение народов Среднего Поволжья в единое социально-экономическое пространство способствовало распространению общих для края фабрично-заводских товаров (браслетов, брошей, медальонов, серег и др.) и одновременно сопровождалось исчезновением из быта традиционных украшений.

Со второй половины ХX в. широкое распространение начинает приобретать бижутерия – ювелирные изделия из недорогих материалов: стекла, пластмассы, керамики и др.

В настоящее время технология изготовления и производство традиционных татарских украшений возрождаются в городах и отдельных районах РТ.

См. также Народное искусство русское , Народное искусство татарское, Народные художественные промыслы.

Литература

Фукс К.Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. Казань, 1844.

Воробьёв Н.И. Казанские татары. Казань, 1953.

Татары Среднего Поволжья и Приуралья. Москва, 1967.

Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины XIX – начала XX вв.: Историко-этнографические исследования. Москва, 1980.

Суслова С.В. Татарские ювелирные украшения. Казань, 1980.

Суслова С.В. Одежда // Татары. Москва, 2001.

Источник: tatarica.org

Как называются татарские серьги

На фото слева: Серьги. XIX в. Серебро, золочение, инкрустация — серьги соответствуют 3ье группе.

(с) Национальный музей Республики Татарстан

2ая группа на фото:

3ья группа на фото:

Tags:

- музей Республики Татарстан Национальный,

- музей Российский Этнографический,

- серьги,

- ювелирные изделия казанских татар

Источник: jew-heritage.livejournal.com