ОЛОВО, Sn (от лат. stannum, что первоначально относилось к сплаву свинца и серебра, а позднее к другому, имитирующему его сплаву, содержащему около 67% Sn; к 4 в. этим словом стали называть олово), химический элемент IVB подгруппы (включающей C, Si, Ge, Sn и Pb) периодической системы элементов. Олово – относительно мягкий металл, используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами.

Также по теме:

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Главные промышленные применения олова – в белой жести (луженое железо) для изготовления тары, в припоях для электроники, в домовых трубопроводах, в подшипниковых сплавах и в покрытиях из олова и его сплавов. Олово образует различные соединения, многие из которых находят промышленное применение. Наиболее экономически важный оловосодержащий минерал – касситерит (оксид олова).

Мировые месторождения касситерита разрабатывают в Юго-Восточной Азии, в основном в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Другие важные месторождения касситерита находятся в Южной Америке (Бразилия и Боливия), Китае и Австралии. См. также ОЛОВА ПРОИЗВОДСТВО.

Олово. Применение и физические свойства. Общий обзор.

Историческая справка.

Олово начали применять, вероятно, еще во времена Гомера и Моисея. Открытие его было связано, скорее всего, со случайным восстановлением наносного касситерита (оловянного камня); наносные отложения встречаются на поверхности или близко к ней, и оловянные руды намного легче восстанавливаются, чем руды других металлов.

Древние бритты были хорошо знакомы с оловом: в Корнуолле на юго-западе Англии были обнаружены древние горны со шлаком. Металл был, очевидно, малодоступен и дорог, т.к. оловянные предметы редко встречаются среди римских и греческих древностей, хотя об олове говорится в Библии в Четвертой книге Моисеевой (Числа), а слово касситерит, которое и сегодня используется для обозначения оксидной оловянной руды, – греческого происхождения. Малакка и Восточная Индия упоминаются как источники олова в арабской литературе 8–9 вв. и различными авторами в 16 в. в связи с Великими географическими открытиями. История оловянных разработок в Саксонии и Богемии относится еще к 12 в., но в 17 в. 30-летняя война (1618–1648) разрушила эту промышленность. Производство впоследствии возобновили, но вскоре оно пришло в упадок из-за открытия богатых месторождений в Америке.

Бронза.

Задолго до того как научились добывать олово в чистом виде, был известен сплав олова с медью – бронза, который получали, видимо, уже в 2500–2000 до н.э. Олово в рудах часто встречается вместе с медью, так что при плавке меди в Британии, Богемии, Китае и на юге Испании образовывалась не чистая медь, а ее сплав с некоторым количеством олова. Ранние медные плотничные инструменты (долото, тесло и др.) из Ирландии содержали до 1% Sn. В Египте медная утварь 12-й династии (2000 до н.э.) содержала до 2% Sn, по-видимому, как случайную примесь. Первобытная практика выплавки меди основывалась на использовании смеси медных и оловянных руд, в результате чего и получалась бронза, содержащая до 22% Sn.

Олово — Металл, РАЗРУШАЮЩИЙ САМ СЕБЯ!

| СВОЙСТВА b -ОЛОВА | |

| Атомный номер | 50 |

| Атомная масса | 118,710 |

| Изотопы | |

| стабильные | 112, 114–120, 122, 124 |

| нестабильные | 108–111, 113, 121, 123, 125–127 |

| Температура плавления, °С | 231,9 |

| Температура кипения, °С | 2625 |

| Плотность, г/см 3 | 7,29 |

| Твердость (по Бринеллю) | 3,9 |

| Содержание в земной коре, % (масс.) | 0,0004 |

| Степени окисления | +2, +4 |

Физические свойства.

Олово – мягкий серебристо-белый пластичный металл (может быть прокатан в очень тонкую фольгу – станиоль) с невысокой температурой плавления (легко выплавляется из руд), но высокой температурой кипения. Олово имеет две аллотропные модификации: a-Sn (серое олово) с гранецентрированной кубической кристаллической решеткой и b-Sn (обычное белое олово) с объемноцентрированной тетрагональной кристаллической решеткой. Фазовый переход b ® a ускоряется при низких температурах (–30° С) и в присутствии зародышей кристаллов серого олова; известны случаи, когда оловянные изделия на морозе рассыпались в серый порошок («оловянная чума»), но это превращение даже при очень низких температурах резко тормозится наличием мельчайших примесей и поэтому редко встречается, представляя скорее научный, чем практический интерес. См. также АЛЛОТРОПИЯ; ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКИЕ; ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ.

Чистое олово обладает низкой механической прочностью при комнатной температуре (можно согнуть оловянную палочку, при этом слышится характерный треск, обусловленный трением отдельных кристаллов друг о друга) и поэтому редко используется. Однако оно легко образует сплавы с большинством других черных и цветных металлов. Оловосодержащие сплавы обладают прекрасными антифрикционными свойствами в присутствии смазки, поэтому широко используются как материал подшипников.

Химические свойства.

При комнатной температуре олово химически инертно к кислороду и воде. На воздухе олово постепенно покрывается защитной оксидной пленкой, которая повышает его коррозионную стойкость. С химической инертностью олова и его оксидной пленки в обычных условиях связано использование его в покрытии жестяной тары для продуктов питания, прежде всего – консервных банок.

Олово легко наносится на сталь и продукты его коррозии безвредны. В соединениях олово проявляет две степени окисления: +2 и +4, причем соединения олова(II) в большинстве своем относительно нестабильны в разбавленных водных растворах и окисляются до соединений олова(IV) (их используют иногда как восстановители, например SnCl2).

Разбавленные соляная и серная кислоты действуют на олово очень медленно, а концентрированные, особенно при нагревании, растворяют его, причем в соляной кислоте получается хлорид олова(II), а в серной – сульфат олова(IV). С азотной кислотой олово реагирует тем интенсивнее, чем выше концентрация и температура: в разбавленной HNO3 образуется растворимый нитрат олова(II), а в концентрированной HNO3 – нерастворимая b-оловянная кислота H2SnO3. Концентрированные щелочи растворяют олово с образованием станнитов – солей оловянистой кислоты H2SnO2; в растворах станниты существуют в гидроксоформе, например Na2[Sn(OH)4]. Наибольшее промышленное значение соединения олова(II) имеют в производстве гальванических покрытий. Соединения олова(IV) находят обширное промышленное применение.

Оксиды олова амфотерны, проявляют и кислотные, и основные свойства. Оксид олова(IV) встречается в природе в виде минерала касситерита, а чистый SnO2 получают из чистого металла; диоксид олова SnO2 применяется для приготовления белых глазурей и эмалей. Из SnO2 при взаимодействии со щелочами получают станнаты – соли оловянной кислоты, наиболее важные из которых – станнаты калия и натрия; растворы станнатов находят широкое применение как электролиты для осаждения олова и его сплавов. SnCl4 – тетрахлорид олова, исходное соединение для многих синтезов других соединений олова, включая и оловоорганические.

Применение.

В современном мире более трети добываемого олова расходуется на изготовление пищевой жести и емкостей для напитков. Жесть в основном состоит из стали, но имеет покрытие из олова обычно толщиной менее 0,4 мкм.

Сплавы.

Одна треть олова идет на изготовление припоев. Припои – это сплавы олова в основном со свинцом в разных пропорциях в зависимости от назначения. Сплав, содержащий 62% Sn и 38% Pb, называется эвтектическим и имеет самую низкую температуру плавления среди сплавов системы Sn – Pb. Он входит в составы, используемые в электронике и электротехнике.

Другие свинцово-оловянные сплавы, например 30% Sn + 70% Pb, имеющие широкую область затвердевания, используются для пайки трубопроводов и как присадочный материал. Применяются и оловянные припои без свинца. Сплавы олова с сурьмой и медью используются как антифрикционные сплавы (баббиты, бронзы) в технологии подшипников для различных механизмов. Современные оловянно-свинцовые сплавы содержат 90–97% Sn и небольшие добавки меди и сурьмы для увеличения твердости и прочности. В отличие от ранних и средневековых свинецсодержащих сплавов, современная посуда из cплавов олова безопасна для использования.

Покрытия из олова и его сплавов.

Олово легко образует сплавы со многими металлами. Оловянные покрытия имеют хорошее сцепление с основой, обеспечивают хорошую коррозионную защиту и красивый внешний вид. Оловянные и оловянно-свинцовые покрытия можно наносить, погружая специально приготовленный предмет в ванну с расплавом, однако большинство оловянных покрытий и сплавов олова со свинцом, медью, никелем, цинком и кобальтом осаждают электролитически из водных растворов. Наличие большого диапазона составов для покрытий из олова и его сплавов позволяет решать многообразные задачи промышленного и декоративного характера.

Соединения.

Олово образует различные химические соединения, многие из которых находят важное промышленное применение. Кроме многочисленных неорганических соединений, атом олова способен к образованию химической связи с углеродом, что позволяет получать металлоорганические соединения, известные как оловоорганические (см. также МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ).

Водные растворы хлоридов, сульфатов и фтороборатов олова служат электролитами для осаждения олова и его сплавов. Оксид олова применяют в составе глазури для керамики; он придает глазури непрозрачность и служит красящим пигментом.

Оксид олова можно также осаждать из растворов в виде тонкой пленки на различных изделиях, что придает прочность стеклянным изделиям (или уменьшает вес сосудов, сохраняя их прочность). Введение станната цинка и других производных олова в пластические и синтетические материалы уменьшает их возгораемость и препятствует образованию токсичного дыма, и эта область применения становится важнейшей для соединений олова. Огромное количество оловоорганических соединений расходуется в качестве стабилизаторов поливинилхлорида – вещества, используемого для изготовления тары, трубопроводов, прозрачного кровельного материала, оконных рам, водостоков и др. Другие оловоорганические соединения используются как сельскохозяйственные химикаты, для изготовления красок и консервации древесины.

Также по теме:

Литература:

Спиваковский В.Б. Аналитическая химия олова. М., 1975

Большаков К.А., Федоров П.И. Химия и технология малых металлов. М., 1984

Источник: www.krugosvet.ru

Олово Sn

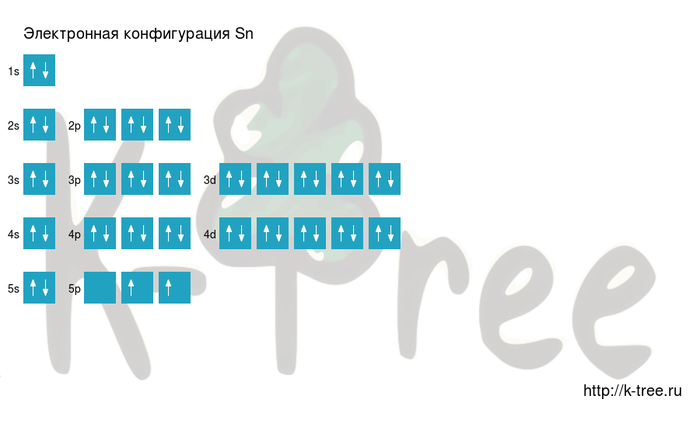

Порядок заполнения оболочек атома олова (Sn) электронами: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.

На подуровне ‘s’ может находиться до 2 электронов, на ‘s’ — до 6, на ‘d’ — до 10 и на ‘f’ до 14

Олово имеет 50 электронов, заполним электронные оболочки в описанном выше порядке:

2 электрона на 1s-подуровне

2 электрона на 2s-подуровне

6 электронов на 2p-подуровне

2 электрона на 3s-подуровне

6 электронов на 3p-подуровне

2 электрона на 4s-подуровне

10 электронов на 3d-подуровне

6 электронов на 4p-подуровне

2 электрона на 5s-подуровне

10 электронов на 4d-подуровне

2 электрона на 5p-подуровне

Степень окисления олова

Атомы олова в соединениях имеют степени окисления 4, 2, -4.

Степень окисления — это условный заряд атома в соединении: связь в молекуле между атомами основана на разделении электронов, таким образом, если у атома виртуально увеличивается заряд, то степень окисления отрицательная (электроны несут отрицательный заряд), если заряд уменьшается, то степень окисления положительная.

Ионы олова

Валентность Sn

Атомы олова в соединениях проявляют валентность IV, II.

Валентность олова характеризует способность атома Sn к образованию хмических связей. Валентность следует из строения электронной оболочки атома, электроны, участвующие в образовании химических соединений называются валентными электронами. Более обширное определение валентности это:

Число химических связей, которыми данный атом соединён с другими атомами

Валентность не имеет знака.

Квантовые числа Sn

Квантовые числа определяются последним электроном в конфигурации, для атома Sn эти числа имеют значение N = 5, L = 1, Ml = 0, Ms = +½

Видео заполнения электронной конфигурации (gif):

Результат:

Энергия ионизации

Чем ближе электрон к центру атома — тем больше энергии необходимо, что бы его оторвать. Энергия, затрачиваемая на отрыв электрона от атома называется энергией ионизации и обозначается Eo. Если не указано иное, то энергия ионизации — это энергия отрыва первого электрона, также существуют энергии ионизации для каждого последующего электрона.

Энергия ионизации Sn:

Eo = 709 кДж/моль

— Что такое ион читайте в статье.

Перейти к другим элементам таблицы менделеева

Где Sn в таблице менделеева? найти

Источник: k-tree.ru

Олово и его характеристики

Олово – пятидесятый элемент Периодической таблицы. Обозначение – Sn от латинского «stannum». Расположен в пятом периоде, IVA группе. Относится к металлам. Заряд ядра равен 50.

В свободном состоянии олово – серебристо-белый (рис. 1) мягкий металл. При сгибании палочки олова слышится характерный треск, обусловленный трением отдельных кристаллов друг о друга. Олово обладает мягкостью и тягучестью и легко может быть прокатано в тонкие листы, называемые оловянной фольгой или станиолем.

Рис. 1. Олово. Внешний вид.

Атомная и молекулярная масса олова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Относительной молекулярная масса вещества (Mr) – это число, показывающее, во сколько раз масса данной молекулы больше 1/12 массы атома углерода, а относительная атомная масса элемента (Ar) — во сколько раз средняя масса атомов химического элемента больше 1/12 массы атома углерода.

Поскольку в свободном состоянии олово существует в виде одноатомных молекул Sn, значения его атомной и молекулярной масс совпадают. Они равны 118,710.

Аллотропия и аллотропные модификации олова

Кроме обычного белого олова, кристаллизующегося в тетрагональной системе, существует другое видоизменение олова – серое олово, кристаллизующееся в кубической системе и имеющее меньшую плотность.

Белое олово устойчиво при температурах выше 14 o С. Поэтому при охлаждении белое олово превращается в серое. В связи со значительным изменением плотности металл при этом рассыпается в серый порошок. Это явление получило название оловянной чумы. Быстрее всего превращение белого олова в серое протекает при температуре около (-30 o С); оно ускоряется в присутствии зародышей кристаллов серого олова.

Изотопы олова

Известно, что в природе олово может находиться в виде десяти стабильных изотопов: 112 Sn (0,96%), 114 Sn (0,66%), 115 Sn (0,35%), 116 Sn (14,3%), 117 Sn (7,61%), 118 Sn (24,03%), 119 Sn (8,58%), 120 Sn (32,85%), 122 Sn (4,72%) и 124 Sn (5,94%). Их массовые числа равны 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 и 124 соответственно. Ядро атома изотопа олова 112 Sn содержит пятьдесят протонов и шестьдесят два нейтрона, а остальные изотопы отличаются от него только числом нейтронов.

Существуют искусственные нестабильные изотопы олова с массовыми числами от 99-ти до 137-ми, а также более двадцатиизомерных состояния ядер, среди которых наиболее долгоживущим является изотоп 113 Sn с периодом полураспада равным 115,09 суток.

Ионы олова

На внешнем энергетическом уровне атома олова имеется четыре электрона, которые являются валентными:

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5р 2 .

В результате химического взаимодействия олово отдает свои валентные электроны, т.е. является их донором, и превращается в положительно заряженный ион:

Молекула и атом олова

В свободном состоянии олово существует в виде одноатомных молекул Sn. Приведем некоторые свойства, характеризующие атом и молекулу олова:

Энергия ионизации атома, эВ

Радиус атома, нм

Сплавы олова

Сплавы олова с сурьмой и медью применяются для изготовления подшипников. Эти сплавы (оловянные баббиты) обладают антифрикционными свойствами. Сплавы олова со свинцом – припои – широко применяются для пайки. В качестве легирующего компонента олово входит в некоторые сплавы меди.

Примеры решения задач

| Задание | Напишите уравнения реакций в молекулярной форме, которые отражают амфотерный характер оксида олова (IV). |

| Ответ | Оксид олова (IV) проявляет амфотерные свойства, т.е способен взаимодействовать как с кислотами, так и с основаниями: |

При взаимодействии хлорида олова (II) с разбавленным раствором щелочи образуется осадок гидроксида олова (II):

SnCl2 + 2NaOH (dilute) → Sn(OH)2↓ + 2NaCl.

Гидроксид олова (II) проявляет амфотерные свойства, т.е. способен реагировать со щелочами с образованием комплексных соединений:

Источник: ru.solverbook.com