Рис. 1. Четыре стадии углефикации растительных остатков (слева направо): древесина, лигнит (lignite), суббитуминозный уголь (sub-bituminous coal), битуминозный (каменный) уголь (bituminous coal). Здесь образцы названы в соответствии с принятой на Западе классификацией углей. Российская классификация несколько отличается от западной: вместо термина «суббитуминозый уголь» используют понятие «бурый уголь», но это не абсолютные синонимы. Границы выделения суббитуминозного и бурого угля по содержанию углерода и прочим параметрам в разных странах различаются. Фото с сайта eurekalert.org

Каменный уголь формируется из вещества, которое изначально имело растительное происхождение, но было перемещено на глубину и преобразовано там под воздействием высоких температуры и давления. Традиционно считают, что природный газ, присутствующий в угольных пластах, образуется при химических взаимодействиях, сопровождающих процесс углефикации. Однако американские геологи выяснили, что при превращении растительных остатков в каменный уголь ведущую роль, скорее всего, играют микробы, а возникающий при этом метан — продукт биогеохимических реакций. Этот результат позволит точнее оценивать запасы угленосных месторождений и оптимизировать их разработку.

Образование каменного угля

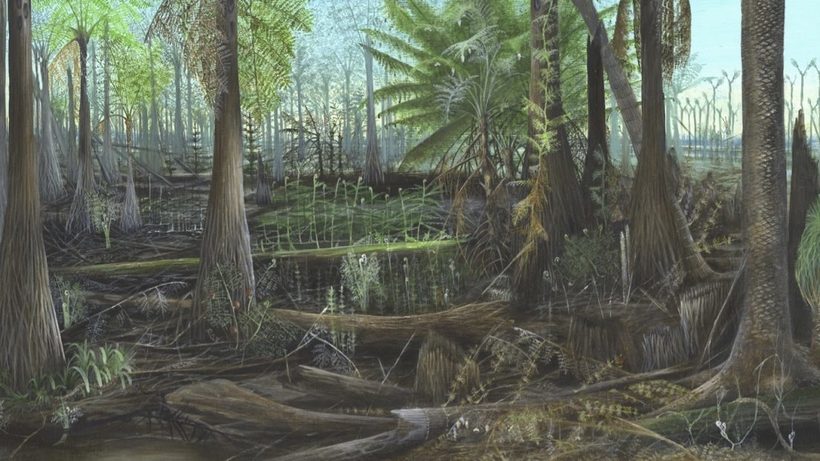

Уголь образуется из торфа — рыхлой болотной породы, сложенной гниющим растительным материалом, который в стоячей воде, бедной кислородом, накапливается быстрее, чем происходит его разложение. За миллионы лет захороненный торф в условиях высоких температуры и давления прессуется и теряет воду, углекислый газ и метан, а в составе породы увеличивается доля углерода. Этот процесс называется углефикацией (рис. 1).

По мере повышения давления и температуры (при этом главным фактором является температура), а также с течением времени торф переходит в бурый уголь, а затем — в каменный. При этом в составе породы увеличивается количество битумов, поэтому на Западе уголь делят на суббитуминозный и битуминозный. При достижении температуры выше примерно 235°C битумы разрушаются (процесс дебитумизации), и уголь созревает до высшей степени углефикации — антрацита.

Химические изменения, происходящие на ранних стадиях углефикации — переходе торфа и лигнита в бурый или суббитуминозный уголь, — включают обезвоживание, при котором кислород и водород удаляются в виде воды, и декарбоксилирование, при котором удаляется диоксид углерода. На следующей стадии — переходе суббитуминозного угля в каменный — порода теряет оставшиеся летучие вещества, среди которых преобладает метан — основной компонент природного газа.

Известно, что переход бурых углей в каменные сопровождается битумизацией и пиковым образованием метана. Поэтому при разработке средне- и низколетучих битуминозных углей особое внимание уделяют мерам предосторожности против взрывов метана. Возможно, процесс деметанирования (удаления из пород метана) как-то связан с битумизацией, либо он является следствием метаморфизма. Пока у ученых нет точного ответа на этот вопрос.

Откуда каменный уголь на самом деле ?

Но не зная происхождения метана угольных пластов (МУП), трудно предсказать риски взрывов, возникающие при добыче угля и пластового газа, а также корректно проводить оценку запасов этого сырья, без которой невозможно начинать реализацию крупных проектов. Бурение добычных скважин — дорогостоящая процедура, и ни одна компания не начнет его, пока не будет иметь подтвержденный объем запасов.

Авторы исследования, опубликованного недавно в журнале Science, решили проверить гипотезы образования МУП с помощью биогеохимических и изотопных методов. Они исходили из того, что первичными «кирпичиками» пластового метана являются метоксильные группы (см. methoxy group), входившие изначально в состав растений, из которых образовался уголь.

Рис. 2. Строение метоксильной группы. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

С химической точки зрения любая метоксильная группа представляет собой метильную группу (-СН3), связанную через атом кислорода с какой-либо органической молекулой (рис. 2). Атом кислорода может присоединяться к любому количеству мест в более крупной молекуле. В случае угля он присоединяется к одному из атомов углерода, входящего в состав кольцевых структур.

Дальнейшие процессы углефикации при повышенных температурах и давлении приводят к деградации боковой цепи ароматических соединений и высвобождению метоксильных групп. Деметилирование — ключевой этап превращения древесины в уголь. Именно на этом этапе в угольных пластах появляется метан. На протяжении долгих лет ученые спорят, является ли этот метан термогенным, образовавшимся химическим путем при реакции термического разложения, или микробным — сформированным в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Метаногенез — процесс образования метана анаэробными археями — хорошо известен. Впервые термофильные метаногенные археи Methermicoccus shengliensis были обнаружены в 2007 году в скважинных водах нефтегазового месторождения Шэнли в Китае.

Позднее японские геологи зафиксировали процесс микробного метаногенеза в пластах бурого угля, залегающих на глубине 1,5–2,5 км ниже морского дна в Тихом океане у берегов Японии (F. Inagaki et al., 2015. Exploring deep microbial life in coal-bearing sediment down to ~2.5 km below the ocean floor). Пиковые концентрации микробных клеток были приурочены к слоям лигнита. На микробный генезис метана указывали также изотопные составы углерода метана и углекислого газа в слоях, а также другие биомаркеры.

В 2016 году японские ученые подробно описали процесс производства метана из угля метаногенами (D. Mayumi et al., 2016. Methane production from coal by a single methanogen). Авторы доказали, что Methermicoccus shengliensis могут производить метан из более чем 30 типов метоксилированных ароматических соединений, содержащихся в углях.

Микроорганизмы сначала разлагают высокомолекулярные органические вещества с образованием водорода, уксусной кислоты, метанола и т. д., а затем, используя эти вещества, производят метан (рис. 3).

Рис. 3. Общая схема образования метана угольных пластов при участии микроорганизмов: А — анаэробные микробы в порах угля; В — выделение микроорганизмами внеклеточных ферментов, катализирующих процесс деметилирования; С — отделение метоксильных групп (прекурсоров метана) от углеродных колец. Рисунок с сайта sc-cms.psu.edu

То есть сама возможность микробного происхождения метана угольных пластов уже была доказана ранее, но оставалось непонятным, насколько этот процесс широко распространен, и имеет ли он место на больших глубинах, при метаморфических преобразованиях бурого угля в каменный.

Авторы обсуждаемого исследования собрали образцы углей разной степени зрелости (от древесины до битуминозного угля) из угольных месторождений по всему миру, измерили изотопные отношения углерода в их метоксильных группах, нанесли на диаграммы изотопного фракционирования и сравнили результаты с эталонными графиками рэлеевского фракционирования (см. Rayleigh fractionation), а также с результатами экспериментов, в которых они моделировали различные режимы абиогенного деметелирования. Полученные учеными профили изотопного фракционирования углерода однозначно указывают на то, что образование метана происходило при участии микроорганизмов. При альтернативных вариантах — под действием тепла, кислотности или каталитических реакций — профили были бы совсем другими (рис. 4).

Рис. 4. Профили изотопного фракционирования углерода метоксильных групп при абиогенном (А) и биогенном (В) образовании метана.

По горизонтали — концентрация метоксильных групп; по вертикали — изотопное отношение δ 13 C в метоксильных группах (δ 13 C — отклонение изотопного отношения 13 C/ 12 C от сигнатуры стандартного образца PDB — белемнита мелового периода Belemnitella americana формации Пи-Ди (см. Peedee Formation) в Южной Каролине).

Цветные поля, ограниченные расходящимися линиями, — теоретически допустимые области деметилирования (рэлеевское фракционирование). Значки — результаты анализов: красные квадраты — древесина; синие ромбы — лигниты из буроугольного месторождения Белхатув в Польше; зеленые круги — лигниты и суббитуминозные угли с полуострова Симокита в Японии; желтые треугольники — зрелые суббитуминозные угли из угольного бассейна Паудер-ривер (Powder River) в США. Ro — коэффициент отражательной способности витринита (vitrinite — один из основных компонентов углей), который обычно используется в качестве показателя термической зрелости углей. Анализ битуминозных углей из каменноугольных бассейнов Сан-Хуан (San Juan) и Мичиган (Michigan) с Ro от 0,5 до 0,8% не попал на диаграмму из-за практически полного отсутствия в их составе метоксильных групп (при этом бассейн Сан-Хуан содержит крупнейшие в мире запасы МУП). Пунктирными линиями на правой диаграмме показаны различные режимы фракционирования при геохимических реакциях с участием микробных ферментов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Авторы считают, что им удалось получить однозначный результат, указывающий на биогенное происхождение МУП, благодаря тому, что они изучали процессы изотопного фракционирования углерода в метоксильных группах. Ранее все исследования были посвящены оценке изотопных отношений углерода в метане, и результаты были весьма неоднозначными (рис. 5).

Рис. 5. Сравнительная гистограмма распределения значений δ 13 C в метане: из угольных пластов (синие столбики) и обычных залежей углеводородов (зеленые столбики). Пунктирной линией обозначена верхняя граница первично биогенного метана. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

На рис. 5 видно, что образцы метана из угольных пластов расположены как слева от верхней границы биогенного метана, так и справа от него, где, по идее, должны находиться абиогенные источники. «Принципы, разработанные для традиционных углеводородных коллекторов, не работают в угольных пластах», — отмечают авторы статьи.

По мнению исследователей, объясняется это тем, что деметилирование начинается еще на стадии преобразования лигнитов в бурые угли. При этом, в силу биогенной природы процесса, из системы изымается 12 С, а вмещающая толща со временем все больше и больше обогащается 13 С. Поэтому, когда доходит до стадии анаэробного разложения бурых углей и массового образования метана, количество легкого изотопа в системе ограниченно (рис. 6). Это и объясняет загадочное смещение δ 13 C между микробным метаном из угольных пластов и традиционных источников.

Рис. 6. Общая схема образования метана угольных пластов: Litter — мертвый покров; Humic material — гумусовый материал; Peat — торф; Lignite — лигнит; Coal — уголь. В центре — образование метана (СН4, в весовых процентах). Справа — изменение изотопных отношений углерода углей. Рисунок из статьи F. Keppler. A surprise from the deep

Еще один важный вывод касается прогнозов газоносности угольных пластов. Некоторые разработчики предполагали, что если «запустить» в скважины, пробуренные в угольной тоще, метаногенов, то процесс газообразования продолжится и таким образом можно будет увеличить ресурс скважин по добыче МУП. Однако ученые указывают на то, что добавление микробов или питательных веществ не приведет к образованию большего количества метана, так как этот газ образуется только на стадии созревания угля, а затем, после того как метилотрофы «отрезали» все метоксильные группы, прекращается. Таким образом, МУП — это остаточный газ, который сохраняется в пластах каменного угля от предыдущей стадии углефикации.

Источник: M. K. Lloyd, E. Trembath-Reichert, K. S. Dawson, J. Feakins, M. Mastalerz, V. J. Orphan, L. Sessions, J. M. Eiler. Methoxyl stable isotopic constraints on the origins and limits of coal-bed methane // Science. 2021. DOI: 10.1126/science.abg0241.

Владислав Стрекопытов

Источник: elementy.ru

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ и ЗЕМЛИ. Секреты образование бурого и каменного угля

Оригинал взят у sibved в Образование бурого и каменного угля

Меня все не оставляет вопрос: почему в буроугольных разрезах столько слоев с этим полезным ископаемым?

Бородинский угольный разрез. Красноярский край

Официально – это слои накопления биомассы от лесов и растений, закоксованные под другими слоями. Или это были мощные древние торфяники (нижний самый толстый слой).

Эта картина слоев угля встречается повсеместно:

Назаровский угольный разрез. Два тонких слоя близко у поверхности

Основной слой с бурым углем выглядит не как беспорядочная масса с хаотично уложенными окаменевшими стволами древних деревьев. Пласт имеет четкие страты – множество слоев. Т.е официальная версия с древними деревьями не подходит. И не подходит еще по причине большого содержания серы в пластах бурого угля.

Таблица содержания некоторых химических элементов в углях, торфе, древесине и нефти.

Обычно сера бывает пиритной, сульфатной и органической. Как правило, превалирует пиритная сера. Сера, содержащаяся в углях, находится обычно в виде сульфатов магния, кальция и железа, железного колчедана (пиритная сера) и в виде органических серосодержащих соединений. Раздельно определяют, как правило, только сульфатную и сульфидную серу; органическая определяется как разность между количеством общей серы в угле и суммой сульфатной и сульфидной серы. Источник

Серный колчедан – почти постоянный спутник каменного угля и притом иногда в таком количестве, что делает его негодным к употреблению (напр. уголь Московского бассейна).

По этим данным выходит, что накопление органики (древесина или торф) не имеет отношения к углям. Образование бурых углей – абиогенный процесс. Но какой? Почему бурые угли расположены относительно неглубоко, а каменноугольные могут находиться на глубинах до двух километров?

Следующий вопрос: где все окаменелости растительного и животного мира в буроугольных пластах. Они должны быть массовые! Стволы, растения, скелеты и кости умерших животных – где они?

Находят отпечатки листьев лишь в вскрышных породах:

Окаменевший папоротник. Такие окаменевшие растения попадаются при добыче угля. Этот экземпляр добыт во время работы на шахте «Родинская» в Донбассе. Но к этим якобы окаменелостям мы вернемся ниже.

Это относится к пустой породе каменноугольных шахт. По бурому углю я ничего не нашел.

Области углеобразования. Большая часть угля находится в северном полушарии, отсутствует на экваторе и тропиках. Но ведь там наиболее приемлемый климат для накопления органики в древности. Нет и областей (в широтном виде) накопления на старых экваторах. Такое распределение явно связано с иной причиной.

Еще один вопрос. Почему это полезное горючее ископаемое не использовали в древности? Нет массовых описаний добычи и использования бурых углей. Первые упоминания про уголь относятся лишь к времени Петра I. Достать (докапаться до пласта) совсем не сложно. Это делают кустарным образом местные жители на Украине:

Есть и более масштабные добычи каменного угля открытым способом:

Уголь под 8-10 метрами глины. Для образования каменного угля геологи говорят нужно большое давление и температура. Здесь явно этого не было

Уголь мягкий, крошится.

При выкапывании колодцев обязательно должны были натыкаться на пласты и выяснить что они горят. Но история нам говорит о начале массовой добычи углей лишь в 19в.

А может быть, не было этих пластов до 19в.? Как не было в середине 19в. деревьев! Смотрите пустынные пейзажи Крыма и фотографии столыпинских переселенцев, которые забирались в глухие уголки Сибири обозами. А сейчас там непроходимая тайга. Это я про версию потопа 19в.

Механизм его не ясен (если он все же был). Но вернемся к бурым углям.

Как думаете, что это за порода? Бурый уголь? Похоже, но не угадали. Это битумные пески.

Крупномасштабная добыча нефти из битумных песков в Канаде. До падения цен на нефть было рентабельным, даже прибыльным бизнесом. В среднем, из четырех тонн битумапроизводят только один баррель нефти.

Если не знать, то и не подумаешь, что здесь добывают нефть. Похоже на буроугольный разрез.

Еще пример с Украины:

В селе Старунья (Ивано-Франковская обл.) нефть выходит на поверхность сама, создавая маленькие вулканы. Некоторые нефтяные вулканы горят!

Потом это все окаменеет и будет угольный пласт.

Так я к чему это веду? К тому, что нефть во время катаклизма, разлома земли вышла, разлилась. Но не окаменела в песках. А бурый уголь, возможно — тоже самое, но в меловых или иных отложениях. Там фракция до нефти была меньше чем песок.

Каменное состояние углей говорит, что там замешано на меловых слоях. Возможно, протекли какие-то реакции и пласты превратились в камень.

Даже википедия пишет:

Ископаемый уголь — полезное ископаемое, вид топлива, образовавшийся как из частей древних растений, и в значительной степени из битумных масс, излившихся на поверхность планеты, подвергшихся метаморфизму вследствие опускания на большие глубины под землю под высокими температурами и без доступа кислорода. Источник

Но версия абиогенного происхождения бурых углей из разливов нефти нигде более не развивается.

Некоторые пишут, что эта версия не объясняет множество слоев бурого угля. Если учесть, что на поверхность выходили не только массы нефти, но и водно-грязевых источников, то чередование вполне возможно. Нефть и битум легче воды – они плавали на поверхности и осаждались и адсорбировались на породе в виде тонких слоев. Вот пример в сейсмоактивной зоне, в Японии:

Из разломов выходит вода. Она, конечно, не глубинная, но что мешает при более масштабных процессах выйти водам артезианских источников или подземных океанов и при выходе выкинуть на поверхность массы пород, перемеленных в глину, песок, известь, соль и т.д. Отложить страты за короткий период, а не миллионы лет. Я все больше склоняюсь, что в некоторых местах в определенные времена потоп мог быть вызван не прохождением волны с океана, а выходом водно-грязевых масс из недр Земли.

Отдельный вопрос — образование каменного угля

Комментарий в одной из статей от jonny3747 :

Уголь на Донбассе, это скорей всего смещение плит одна под другую, вместе со всеми лесами, папоротниками и т.д. Сам работал на глубинах больше 1 км. Пласты залегают под углом, как вроде одна плита под другую заползала. Между пластом угля и породы очень уж часто встречаются отпечатки растений, довольно много попадалось на глаза. И что интересно между твердой породой и углем есть тонкий прослоек еще как бы не породы но еще и не угля, крошится в руках, в отличии от породы имеет темный цвет и вот именно в нем часто отпечатки были.

Это наблюдение очень четко подходит под процесс роста пирографита в этих слоях. Скорее всего, такие автор и видел:

Вспоминаем окаменелости папоротника на фотографиях выше

Вот выдержки из монография «Неизвестный водород» и работы «История Земли без Каменноугольного периода»:

Опираясь на собственные исследования и целый ряд работ других ученых, авторы констатируют:

«Учитывая признанную роль глубинных газов, … генетическую связь естественных углеродистых веществ с ювенильным водородно-метановым флюидом можно описать следующим образом.

1. Из газофазной системы С-О-Н (метан, водород, диоксид углерода) могут быть синтезированы … углеродистые вещества – как в искусственных условиях, так и в природе…

5. Пиролиз метана, разбавленного диоксидом углерода, в искусственных условиях приводит к синтезу жидких … углеводородов, а в природе – к образованию всего генетического ряда битумонозных веществ».

СН4 → Сграфит + 2Н2

В процессе разложения метана в глубине совершенно естественным образом происходит образование сложных углеводородов! Происходит потому, что оказывается энергетически выгодным! И не только газообразных или жидких углеводородов, но и твердых!

Метан и сейчас постоянно «сочится» в местах добычи каменного угля. Он может быть остаточным. А может быть и свидетельством продолжения процесса поступления паров углеводородов из недр.

Ну, вот теперь настало время разобраться с «главным козырем» версии органического происхождения бурого и каменного угля – наличием в них «углефицированных растительных остатков».

Такие «углефицированные растительные остатки» находят в залежах угля в огромных количествах. Палеоботаники «уверенно определяют вид растений» в этих «остатках».

Именно на основании обилия этих «остатков» сделан вывод о чуть ли не тропических условиях в громадных регионах нашей планеты и вывод о буйном расцвете растительного мира в Каменноугольный период.

Но! При получении пиролитического графита путем пиролиза метана, разбавленного водородом, было установлено, что в стороне от газового потока в застойных зонах образуются дендритные формы, весьма похожие на «растительные остатки».

Образцы пиролитического графита с «растительными узорами» (из монографии «Неизвестный водород»)

Самый простой вывод, который вытекает из приведенных выше фотографий «углефицированных растительных форм», на самом деле представляющих из себя лишь формы пиролитического графита, будет таким: палеоботаникам теперь надо крепко думать.

А ученый мир продолжает писать диссертации о происхождении углей на основе биологического накопления слоев

1. Гидридные соединения в недрах нашей планеты, распадаются при нагревании (см. статью автора «Ждет ли Землю судьба Фаэтона. »), выделяя при этом водород, который в полном соответствии с законом Архимеда устремляется вверх – к поверхности Земли.

2. На своем пути водород, благодаря высокой химической активности, взаимодействует с веществом недр, образуя различные соединения. В том числе и такие газообразные вещества как метан СН4, сероводород Н2S, аммиак NH3, водяной пар Н2О и тому подобные.

3. В условиях высоких температур и в присутствии других газов, входящих в состав флюидов недр, происходит постадийное разложение метана, что в полном соответствии с законами физической химии приводит к образованию газообразных углеводородов – в том числе и сложных.

4. Поднимаясь как по имеющимся трещинам и разломам земной коры, так и образуя под давлением новые, эти углеводороды заполняют все доступные им полости в геологических породах. А из-за контакта с этими более холодными породами, газообразные углеводороды переходят в другое фазовое состояние и (в зависимости от состава и окружающих условий) образуют залежи жидких и твердых ископаемых – нефти, бурого и каменного угля, антрацита, графита и даже алмазов.

5. В процессе образования твердых отложений в соответствии с далеко еще неизученными законами самоорганизации материи при соответствующих условиях происходит образование упорядоченных форм – в том числе напоминающих и формы живого мира.

И еще весьма любопытная деталь: до «Каменноугольного периода» – в конце Девона – климат довольно прохладный и засушливый, и после – в начале Перми – климат так же прохладный и засушливый. До «Каменноугольного периода» мы имеем «красный континент», и после имеем тот же «красный континент»…

Возникает следующий закономерный вопрос: а был ли теплый «Каменноугольный период» вообще.

Не миллионолетний возраст каменноугольных и буроугольных пластов объясняет еще ряд странных артефактов, найденных в углях:

Железная кружка, найденная в угле возрастом в 300 млн. лет.

Зубчатая рейка в каменном угле

Источник: geogen-mir.livejournal.com

masterok

Вопрос этот поначалу может показаться наивным. Каждый прилежный школьник скажет не задумываясь: уголь — вещество растительного происхождения, «продукт преобразования высших и низших растений» (Советский энциклопедический словарь всех изданий). Ни в одном учебнике, ни в одной популярной книжке эта истина не подвергается сомнению. В школе нас твердо убеждали в цепочке: «растения — торф — бурый уголь — каменный уголь — антрацит»…

Что ж, давайте рассмотрим хрестоматийную теорию углеобразования попристальнее.

Итак, в некоем застойном водоеме гниет органическое вещество. Постепенно из растительной массы образуется торф. Погружаясь все глубже, покрываясь наносами, он уплотняется и в результате сложных химических процессов, насыщаясь углеродом, превращается в уголь. На малую нагрузку наносов торф практически не реагирует, но под мощным давлением, обезвоживаясь и уплотняясь, его объем может уменьшаться многократно — что-то подобное происходит при прессовании торфяных брикетов.

Ничего нового, точно так везде и пишут. Однако теперь обратим внимание на следующее обстоятельство. Торфяная залежь окружена осадочными породами, испытывающими те же вертикальные нагрузки, что и торф. Только степень их уплотнения не идет ни в какое сравнение со степенью уплотнения торфа: пески почти не сокращаются в объеме, а глины могут терять всего лишь до 20—30 % исходного объема или немногим более. Поэтому ясно, что кровля над торфяной залежью по мере ее уплотнения и превращения в уголь будет прогибаться и над пластом «новоиспеченного» угля образуется провальная сундучная складка.

Размеры таких складок должны быть весьма солидны: если из метрового пласта торфа получается десятисантиметровый пласт угля, то амплитуда прогиба складки составит около 90 см. Столь же простые расчеты показывают: для угольных пластов и слоев любой мощности и состава размеры ожидаемых складок столь велики, что не заметить их было бы невозможно — амплитуда провала всегда будет превышать мощность самого пласта. Однако вот незадача: нм не приходилось ни видеть таких складок, ни читать о них в какой-либо научной публикации, как отечественной, так и зарубежной. Кровля над углями везде лежит спокойно.

Это означает только одно: материнское вещество углей либо совсем не сокращалось в объеме, либо сокращалось столь же незначительно, как и окружающие его породы. А следовательно, это вещество никак не могло быть торфом. Кстати, к точно такому же выводу приводит и обратный ход анализа. Если с помощью карандаша и бумаги попытаться восстановить исходную позицию разрезов на момент, когда торф еще не превратился в уголь, можно убедиться: такая задача не имеет решения, разрез построить невозможно. Любой может убедиться: одновозрастные пласты придется разорвать и поместить на разных высотах —при этом пластов не хватит, появятся несуразные изгибы и пустоты, которых на самом деле не бывает и быть не может.

Никакое, даже очень резонное единичное замечание или исследование не в силах отменить устоявшихся научных взглядов, особенно если им не одна сотня лет. Поэтому, поговорим еще немножко про усадку торфа. Подсчитано, что при образовании бурого угля коэффициент этой усадки составляет в среднем 5—10, иногда 20, а при образовании каменных углей и антрацитов — и того больше.

Поскольку на торф действует вертикальная нагрузка, пласт как бы сплющивается. Мы уже сказали, что из метрового пласта торфа может получиться пласт бурого угля мощностью в один дециметр. Так что же получается: уникальный угольный пласт Хэт-Крик в Канаде, мощностью около 450 м, породил торфяной пласт толщиной 2 — 4 км?

Конечно, никому не возбраняется предположить, что в древнейшие времена, когда многое на Земле, как считают, было «больше», торфяники могли достигать таких циклопических размеров, однако решительно никаких данных в пользу этого нет. Мощность торфяных слоев на практике измеряется метрами, но никогда — десятками, не говоря уже о сотнях. Академик Д. В. Наливкин называл этот парадокс загадочным.

Самое большое количество ископаемых углей образовалось в конце палеозойской эры, в так называемый пермский период 235 — 285 миллионов лет назад. Для тех, кто верит учебникам, это странно, и вот почему. В роскошных чехословацких подарочных альбомах Аугусты и Буриана можно видеть красочные картинки, изображающие густые, непроходимые хвощево-папоротниковые леса, покрывавшие нашу планету в предшествовавшую пермской карбоновую эпоху. Даже термин есть: «каменноугольный лес». Однако до сих пор никто толком не ответил на вопрос, почему этот лес, несмотря на свое название, не дал такого количества углей, как засушливая и растительно бедная пермь.

Попытаемся развеять одно удивление другим. В тот же наиболее щедрый на угли пермский период в тех же угольных регионах зародились залежи каменных и калийных солей. Там, где много соли, ничего не растет или растет с большим трудом (вспомните солончаки — разновидность пустыни). Поэтому уголь и соль принято считать антиподами, антагонистами.

Там, где уголь, соли делать нечего, ее там никогда не ищут — но… то и дело находят! Многие крупные угольные месторождения — в Донбассе, Днепровском бассейне, в восточной Германии — буквально сидят на соляных куполах. В пермское время (и этого никто не оспаривает) произошло самое мощное в геологической истории Земли накопление каменных солей.

Принята такая схема: иссушающий зной, испаряется вода лагун и заливов, и соли осаждаются из рассолов, подобно тому, как это происходит на Кара-Богаз-Голе. Где уж тут взяться ботанической пышности. А угли тем не менее взялись!

До сих пор неясно, каким образом и при каких условиях торф может превратиться в уголь. Обычно говорят, что торф, медленно погружаясь в глубь Земли, последовательно попадает в области возрастающих температур и давлений, где и преобразуется в уголь: при относительно низких температурах — в бурый, при более высоких — в каменный и антрациты. Однако эксперименты в автоклавах были безуспешны: торф нагревали до: всевозможных температур, создавали разные давления, выдерживали при этих условиях сколь угодно долго, но никакого угля, даже бурого, получить не удалось.

В связи с этим высказывают разные предположения: диапазон предполагаемых температур для образования бурого угля колеблется-де, при различной длительности процесса, от 20 до 300 °С, а для антрацитов от 190 до 600 °С. Однако известно, что при нагреве торфа и вмещающих его пород до 300 °С и выше он превратился бы в конечном итоге не в уголь, а в совершенно особые породы — роговики, чего в действительности нет, а все ископаемые угли представляют собой смесь веществ, не носящих на себе никаких следов воздействия высоких температур. К тому же по некоторым вполне тривиальным признакам можно с уверенностью утверждать, что угли многих месторождений никогда не находились на больших глубинах. Что же касается продолжительности углеобразова-тельного процесса, то известно, что угли Подмосковья, одни из древнейших в мире, до сих пор остаются бурыми, а среди многих молодых месторождений встречаются антрациты.

Другой повод для сомнений. Торфяные болота, родоначальники будущих угольных бассейнов, должны бы возникать на обширных равнинах, расположенных вдали от гор, чтобы медленно текущие реки не могли донести сюда обломки горных пород (их называют терригенным материалом). В противном случае торф будет заилен и чистого угля из него уж никак не получится. При этом обязателен и строго стабильный тектонический режим: дно болот должно погружаться достаточно медленно и плавно, чтобы освобождающийся объем успевал заполниться органикой.

Однако изучение угленосных районов показывает, что угольные месторождения сплошь и рядом возникали в межгорных впадинах и предгорных прогибах, вблизи фронта растущих гор, в узких щелевидных долинах — словом, в местах, где терригенный материал накапливается как раз весьма интенсивно, и где торфяники, следовательно, могут быть не только заилены, но и совершенно уничтожены бурными горными потоками. Именно в таких малоподходящих (по теории) условиях встречаются мощные угольные пласты, достигающие 50—80 м.

Источник: masterok.livejournal.com