Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. Толстого

Кафедра экологии

Голынская Ф.А.

Метаморфизм. Метаморфические горные породы

1.Понятие о метаморфизме. Факторы метаморфизма.

Под метаморфизмом понимают изменение и преобразование горных пород под влиянием различных эндогенных геологических процессов, вызывающих значительные изменения термодинамических условий (прежде всего температуры и давления). Все преобразования в горных породах при процессах метаморфизма происходят путем их перекристаллизации в твердом состоянии. Метаморфизму могут подвергаться горные породы любого происхождения – осадочные, магматические и ранее существовавшие метаморфические. Степень изменения первичных горных пород (степень метаморфизма) может быть самой различной – от незначительных преобразований до полного изменения состава и облика пород.

Главными причинами, или факторами метаморфизма горных пород, являются температура, давление и химически активные вещества – растворы и летучие соединения.

Тема: Метаморфические горные породы

Температура. Процессы метаморфизма, по мнению большинства исследователей, совершаются в интервале температур от 250 – 300° до 800° С. Повышение температуры всего на 10° С вдвое увеличивает скорость химических реакций, а на 100° С примерно в 1000 раз. В условиях земной коры повышение температуры вызывается двумя основными причинами:

- погружением горных пород на большие глубины, что ведет к возрастанию температуры благодаря геотермическому градиенту (в среднем 1 ° на 33 мм.);

- тепловым воздействием магматических расплавов, внедряющихся в земную кору.

Повышение температуры также может вызываться поступлением глубинных флюидов, местным возрастанием внутреннего теплового потока и некоторыми другими причинами.

Давление. Различают давление петростатическое (всестороннее) и боковое (одностороннее) или стресс.

Петростатическое давление является функцией глубины, и возрастание его обычно связано с погружением горных пород в глубь литосферы. Петростатическое давление также повышает температуру плавления минералов.

Боковое давление (стресс) возникает при интенсивных тектонических движениях дислокационного характера. Оно приводит к деформации, вызывает появление закономерностей пространственной ориентировки их в горной породе. Так, например, пластинчатые минералы располагаются плоскостями спайности перпендикулярно к направлению давления, в результате чего формируются так называемые сланцевые текстуры горных пород.

Химически активные вещества (вода, углекислота, водород, соединения хлора, серы и др.) являются катализаторами, облегчающими реакции между кристаллами, участвуют в образовании новых минералов, входя в их структуру и производя замещение старых минеральных ассоциаций новыми.

Существенная роль принадлежит фактору времени, ибо все это очень длительные процессы, осуществляющиеся в масштабах геологического времени.

Если же метаморфические преобразования сопровождаются значительным приносом и выносом, происходит замещение одних минеральных ассоциаций другими, изменяется химический состав горных пород. Такой метаморфизм называется метасоматическим.

82 Метаморфические горные породы

2.Типы метаморфизма.

По преобладающей роли в процессе тех или иных факторов, а также в зависимости от масштабов явлений метаморфизма в пространстве выделяют отдельные виды, или типы метаморфизма. Основными типами метаморфизма являются региональный, контактовый и динамометаморфизм.

Региональный метаморфизм является наиболее распространенным и важным видом метаморфизма, поскольку охватывает огромные площади или целые регионы. Он проявляется в условиях, когда отдельные участки земной коры испытывают длительное прогрессивное погружение, в результате чегогорные породы перемещаются из верхних горизонтов земной коры в более глубокие. Обычно прогибание компенсируется осадконаполнением и в качестве главных факторов регионального метаморфизма, таким образом, выступает петростатическое давление и температура, постепенное повышение которой обусловлено геотермическим градиентом; существенную роль также может играть односторонне боковое давление и химически активные вещества.

В глубинных зонах земной коры может проявляться особая стадия регионального метаморфизма, называемая ультраметаморфизмом. Расплавы, возникающие при ультраметаморфизме и имеющие обычно гранитный состав, проникают во вмещающие породы, пронизывают их, образуя своеобразные породы смешанного состава – мигматиты. Широко развиты мигматиты в пределах древних щитов – Балтийского, Украинского, Алданского.

Контактовый метаморфизм проявляется на контактах магматических расплавов, внедряющихся в земную кору, с вмещающими породами. Вблизи контакта образуется ореол метаморфических пород, который обычно захватывает как окружающее магматическое тело породы, так и краевые части самого магматического тела. Ширина зоны контактового изменения (контактового ореола) может изменяться от сантиметров до первых километров. Основными причинами изменения горных пород в зонах контактов являются температура, возрастающая благодаря тепловому воздействию магматических масс на вмещающие породы, и химически активные газовые и жидкие растворы, выделяемые магматическими расплавами.

Процесс замещения одних минералов другими, протекающий при участии газовых и жидких растворов и сопровождающийся изменением химического состава минеральных образований называется метасоматозом, а разновидность метаморфизма – контактово – метасоматическим. В зависимости от агрегатного состояния растворов различают пневматолитовый и гидротермальный контактово – метасоматический метаморфизм. Наиболее распространенным контактово – метасоматическими горными породами являются скарны и грейзены.

Динамометаморфизм (катакластический, дислокационный метаморфизм) проявляется, главным образом, в верхних частях земной коры, в зонах развития тектонических движений дислокационного характера. Часто локализуется вдоль разрывных тектонических нарушений. Таким образом, основной причиной, вызывающей его, является одностороннее давление.

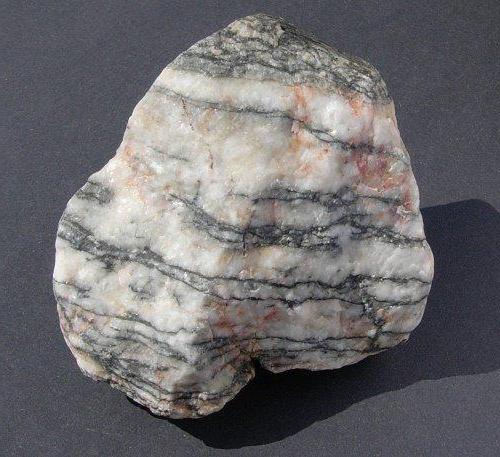

При динамометаморфизме изменяются в основном структурно – текстурные особенности горных пород. Происходит их дробление, а в более глубоких зонах в связи с повышением температуры механическое разрушение сменяется пластическими деформациями. В породах появляется полосчатость, заключающаяся в чередовании слоев различных по форме зерен и окраске минералов, возникает кристаллизационная сланцеватость.

3.Стадийность, зоны и фации метаморфизма.

Степень изменения пород при региональном метаморфизме находится в прямой зависимости от степени изменения термодинамических условий среды, ряд ученых в качестве главного критерия изменения условий рассматривают глубину протекния процесса, поскольку именно ею, в основном, определяется давление и температура.

При региональном метаморфизме различают три стадии изменения горных пород.

Первая стадия – стадия низкой степени метаморфизма или эпиметаморфизм. Ей соответствуют слабые изменения пород, которые проходят при температуре около 500° С и давлении менее 500 МПа (5000 атм.). При этом механические процессы преобладают над химическими и в породах сохраняются водные минералы. На этой стадии глины преобразуются в глиняные сланцы, песчаники – в кварциты, известняки – в мраморы. Ей соответствует самая верхняя зона метаморфических изменений – эпизона.

Вторая стадия – стадия средней степени метаморфизма или мезометаморфизм. Ей соответствуют температура от 500 до 1000° С и давление от 500 до 1000 МПа (от 5000 до 10000 атм.). На этой стадии происходит потеря водными минералами химически связанной воды. В результате глинистые и кварцевые породы преобразуются в слюдяные сланцы и гнейсы, кислые породы – в гнейсы, основные – в амфиболиты (роговообманковые сланцы). Этой стадии соответствует зона, расположенная ниже эпизоны, которая называется мезозона.

Третья стадия – высокой степени метаморфизма или катаметаморфизм. Преобразования на этой стадии происходят при температуре более 1000° С и давлении более 1000 МПа (10000 атм.). Гидростатическое давление преобладает над боковым, а химическое воздействие на горные породы – над химическим. В результате породы приобретают гнейсовую и массивную текстуру: слюдяной сланец преобразуется в гнейс, среднезернистый мрамор – в крупнозернистый, слюдистый кварцит – в кварцитовидный гнейс. Эти породы образуют глубинную зону, располагающуюся ниже мезозоны – катазону.

В настоящее время, говоря о зонах метаморфизма, имеют в виду всю совокупность физико – химических условий, создающихся на той или иной глубине. В соответствии с этим большинство исследователей для характеристики процессов метаморфизма и классификации метаморфических пород пользуются понятием о метаморфических фациях. Под метаморфической фацией понимается группа пород разного состава, образовавшихся в сходных термодинамических условиях. В качестве показателей этих условий используют так называемые индекс – минералы, устойчивые в строго определенных условиях температуры и давления.

По наличию минералов – индексов выделены фации:

повышение температуры =>

фация зеленых сланцев

эпидот – амфиболитовая фация

амфиболитовая фация

пироксен – роговообманковая фация

гранулитовая фация

глаукофановая фация

эклогитовая фация

Таким образом, каждая зона метаморфизма характеризуется наличием определенных минеральных ассоциаций.

4.Метаморфические горные породы.

О реликтовой структуре говорят в том случае, когда в породе сохраняется текстура исходной материнской породы. Так в метаморфизованных осадочных породах сохраняется их слоистость. В условиях одностороннего давления создаются благоприятные условия для развития минералов, вытянутых в одном или двух направлениях (призматических, игольчатых и др.), а также для их упорядоченной переориентации в горных породах.

В результате образуются следующие основные виды текстур:

- сланцеватая – при однообразной ориентировке пластинчатых или удлиненных зерен;

- полосчатая – при линейном обособлении отделбных минералов или их скоплений;

- плойчатая – когда минеральные обособления смяты в мелкие складки;

- очковая или линзовидная, образованная линзовидными, параллельно ориентированными скоплениями минералов и некоторые другие.

В некоторых породах, особенно контактово – метаморфических наблюдаются массивные структуры. Формы залегания метаморфических пород в абсолютном большинстве случаев наследуются от пород исходных. исключения составляют формы залегания контактово – метаморфических пород, представленных контактовыми ореолами.

| название групп пород | примеры пород | |

| регионально- метаморфические |

эпизоны | филлиты, хлоритовые, тальковые |

| мезозоны | слюдяные сланцы, мраморы, кварциты, амфиболиты | |

| катазоны | гнейсы, кварциты, мраморы | |

| зоны ультраметаморфизма | мигматиты | |

| контактово- метаморфические |

собственно контактово-метаморфические | роговики |

| контактово- метасоматические | скарны, грейзены | |

| динамометаморфические | динамометаморфические | тектонические брекчии,милониты |

Источник: tsput.ru

Метаморфические горные породы. Как образуются метаморфические горные породы

Благодаря движению литосферных плит, магматические и осадочные горные породы могут подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур, различных водных и газовых растворов, сильному давлению, из-за чего они начинают видоизменяться. Так образуются метаморфические горные породы.

Что это такое

Метаморфические горные породы – это породы, образованные в пластах земной коры вследствие процесса метаморфизма (то есть преобразования магматических и осадочных горных пород под воздействием физико-химических условий). На основе первого типа пород образуется форма интрузий (покров). В этом случае к названию породы добавляют приставку орто- , например, ортогнейсы. Осадочные породы дают пластовую форму залегания, при этом к названию пород добавляют приставку пара-, например, парагнейсы.

Что такое метаморфизм

Метаморфизм – это процесс превращения горных пород с сохранением твердого состояния. Он происходит под действием эндогенных факторов. Как образуются метаморфические горные породы и что влияет на этот процесс? Главные факторы этого явления: давление, температура, химически активные вещества.

Как влияет температура на горные породы метаморфического происхождения? Она запускает процессы минералообразования и ускоряет протекание химических реакций: дегидратации и декарбонизации. В итоге образовываются более высокотемпературные метаморфические горные породы – минералы, не содержащие воду.

Давление в эндогенных условиях носит всесторонний и направленный характер. Всесторонность достигается благодаря тому, что происходит нагрузка вышележащих толщ, боковое давление соседних блоков и слоев Земли, которые залегают ниже. Повышение давления приводит к тому, что образовываются горные породы метаморфического происхождения – минералы с очень плотной однородной структурой и более высокой температурой плавления.

В процессе метаморфизма также участвуют вода и углекислый газ – химически активные вещества. Они содержатся в порах практически всех горных пород. Также присутствуют соляная и фтороводородная кислота, сероводород, азот. Химически активные вещества, находясь в жидком или газовом состоянии, перемещаются из зон с высокими давлением и температурами в зоны низкого давления.

Типы метаморфизма

Чтобы лучше понять, как образуются метаморфические горные породы, следует рассмотреть основные типы этого явления. По проявлению каких-либо факторов выделяют:

- Динамометаморфизм (дислокационный, катакластический) – происходит в условиях стресса (направленного давления).

- Изохимический – метаморфические горные породы не изменяются по химическому и валовому составу.

- Метасоматический (аллохимический) – изменяется валовый состав породы (одни вещества выносятся, а другие, наоборот, добавляются).

- Термальный (контактово-термальный) – осуществляется под действием тепла остывающей магмы. В глубине земной коры образуются высокотемпературные минералы, а с удалением от магматического слоя – низкотемпературные.

- Региональный – осуществляется в крупных блоках земной коры под воздействием всех основных факторов (химически активных веществ, давления и температуры).

Классификация метаморфизма по факторам воздействия

Наиболее современная классификация метаморфизма выглядит следующим образом:

- Метаморфизм погружения – возникает при повышении циркуляции водных растворов под действием давления.

- Гидратационный – взаимодействие водных растворов с горными породами.

- Ударный (импактный) метаморфизм – мощные эндогенные взрывы или падение крупных метеоритов.

- Дислокационный – разнообразные тектонические деформации.

- Термальный – с повышением температуры.

Метаморфические горные породы: примеры состава

Химический состав этих пород довольно разнообразен и зависит прежде всего от состава исходных компонентов. Конечно, химсостав может отличаться от первоначального, поскольку вещества подвергаются воздействию метасоматических процессов.

Разнообразный минеральный состав имеют метаморфические горные породы. Список породообразующих минералов может быть довольно длинным: кварц, полевые шпаты, амфиболы, слюды, пироксены. Также присутствуют типичные метаморфические минералы, такие как дистен, силлиманит, андалузит, гранат, скаполит, кордиерит. Вещество, из которого могут полностью состоять метаморфические горные породы, – мрамор (кальцит). Для слабометаморфизованных пород характерно наличие хлоритов, талька, цоизита, эпидота, актинолита, карбонатов.

Текстуры пород

Классифицируем метаморфические горные породы. Примеры текстур дадут представление о пространственной характеристике свойств той или иной породы. Выделяют следующие способы заполнения текстурного пространства:

- Сланцевая – наиболее часто распространена в метаморфических породах. Такую текстуру имеют пластинчатые, листоватые и чешуйчатые минералы. Считается, что это своего рода приспособление к кристаллизации при высоком давлении – породы распадаются на тонкие пластинки или плитки.

- Пятнистая – порода имеет пятна, которые отличаются по составу, цвету и устойчивости к выветриванию.

- Полосчатая – в минерале чередуются полосы, различные по составу. Такую текстуру имеют горные породы магматические, осадочные, метаморфические.

- Плойчатая – под влиянием высокого давления порода собирается в мелкие складочки.

- Массивная – ориентировка породообразующих минералов отсутствует.

- Катакластическая – минералы отличаются деформацией и раздроблением, образуются зерна.

- Миндалекаменная – минерал представлен сравнительно овальными или округлыми агрегатами среди сланцеватой породы.

Структура метаморфических пород

Это понятие характеризует размерные параметры зерен, образующих породу. Структуры возникают при кристаллизации в твердом состоянии. Свою уникальную структуру имеют все метаморфические горные породы. Список можно классифицировать в зависимости от размеров и формы зерен минералов. По форме зерен выделяют следующие структуры:

- фибробластовая (волокнистые кристаллы);

- нематобластовая (игольчатые и длиннопризматические кристаллы);

- лепидобластовая (чешуйчатые или листоватые кристаллы);

- гранобластовая (изометрические зерна).

По относительным размерам можно выделить:

- гетеробластовая (все зерна разного размера);

- гомеобластовая (зерна одинакового размера);

- порфиробластовая (неравномерно-зернистая);

- ситовидная (в крупных кристаллах минерала наблюдаются мелкие вростки другого минерала);

- пойкилобластовая (мелкие вростки разных минералов в основе породы).

Породы регионального метаморфизма

В результате регионального метаморфизма образовались следующие породы:

- Филлиты – темная плотная сланцеватая порода со своеобразным шелковистым блеском. Состоит из серицита и кварца, возможны примеси биотита, хлорита и альбита.

- Глинистые сланцы – породы, представляющие начальную стадию метаморфизма пород глинистых. Состоят из хлорита, гидрослюд, реже – каолинита, смешаннослойных минералов и монтмориллонита. Также в состав входит кварц, полевые шпаты и различные неглинистые минералы. Свое название эти породы получили благодаря своему сланцеватому строению. Их довольно легко расколоть на плитки. Цвет имеют бурый, серый, зеленый. Могут содержать углистое вещество, сульфиды железа и карбонатные новообразования.

- Сланцы тальковые – состоят из чешуек или листочков талька сланцевого строения. Минерал мягкий, имеет жирный блеск, цвет белый или зеленоватый. В составе в качестве примесей может присутствовать хромит, магнезит, апатит, актинолит, турмалин, глинкит. Довольно часто к тальку примешивается хлорит, что обуславливает переход в сланец тальково-хлористовый.

- Сланцы кристаллические – обширная группа метаморфических пород, которые отличаются высокой степенью метаморфизма. Состоят из кварца, полевых шпатов, темноцветных минералов, количественные взаимоотношения между которыми могут быть различны.

- Кварциты – породы, состоящие из зерен кварца. Образуются при метаморфизме порфитов и мелких песчаников. Являются своеобразным «поисковым маячком» для нахождения залежей медноколчеданных руд.

- Сланцы хлоритовые – чешуйчатые или сланцевые породы, которые состоят преимущественно из хлорита с примесью слюды, талька, актинолита, кварца, эпитода. На ощупь жирные, имеют небольшую твердость и зеленый окрас.

Это далеко не полная классификация метаморфических горных пород регионального метаморфизма. Выделяют также амфиболиты и гнейсы.

Породы, образовавшиеся при динамометаморфизме

Они возникли под действием тектонических нарушений в зоне раздробления и деформации, которым подвергается не только сама порода, но и минералы. Выделяют следующие виды:

- Монолиты – горная порода тонкоперетертая, с четко выраженной сланцевой структурой. Такие минералы образуются в зонах дробления, по плоскостям сбросов и надвигов. Отдельные блоки горных пород перемещаются, что приводит к дроблению, перетиранию и одновременному сдавливанию породы, благодаря чему она становится однородной и компактной. Характерной чертой монолитов является полосчатая структура, флюидальность и расслоение.

- Катаклазиты – образовываются в результате дислокационного метаморфизма, который не сопровождается явлениями минералообразования и перекристаллизации. Во внутреннем строении можно наблюдать сильно деформированные, изогнутые и раздробленные зерна минералов и связующий цемент.

Источник: www.syl.ru

Метаморфические горные породы

Метаморфические горные породы образуются в результате преобразования магматических и осадочных пород в недрах Земли под воздействием высоких температур, давлений, а также под влиянием внедрения магматического расплава в ранее сформировавшиеся породы. Сами метаморфические породы могут быть изменены, если они попадают в соответствующие термодинамические условия. Основными факторами метаморфизма пород являются температура, давление, жидкие и газообразные компоненты магмы. Процессы метаморфизма происходят, как правило, без изменения агрегатного состояния метаморфизующихся пород, т. е. без перехода твердых веществ в жидкое состояние. Перекристаллизация минералов может сопровождаться замещением одних химических соединений другими, разрушением старых структур и текстур и образованием новых.

Структура и текстура метаморфических пород.

В процессе метаморфизма некристаллические породы. становятся кристаллическими, а кристаллические испытывают перекристаллизацию (преимущественно без изменения агрегатного состояния породы, т. е. без перехода в расплав). Поэтому большинство метаморфических пород имеют кристаллическую структуру.

Текстура метаморфических пород массивная или плотная (по способу заполнения: пространства). По характеру распределения компонент породы в пространстве различают следующие текстуры:

— сланцеватая — удлиненные или таблитчатые кристаллы располагаются своими длинными сторонами взаимно параллельно (глинистый сланец);

— волокнистая — большая часть породы сложена волокнистыми минералами (серпентинит);

— полосчатая или ленточная — в породе чередуются полосы различной толщины и различного минералогического состава (гнейс);

— очковая — в породе присутствуют зерна овальной формы или агрегаты светлоокрашенных минералов, выделяющихся на темном фоне породы (очковый гнейс);

— плойчатая — порода смята в мелкие складочки, гофрирована (скарны).

Различают три основных типа метаморфизма: контактовый, динамометаморфизм и глубинный (региональный).

Породы контактового метаморфизма возникают в зоне контакта внедрившейся магмы и ранее образовавшихся осадочных пород. Под действием, высокотемпературного расплава магмы, ее газообразных компонентов и горячих водных растворов происходит изменение структуры, текстуры, а часто химического и минералогического состава исходных пород. Вновь сформировавшиеся породы (роговики, мраморы, скарны) имеют кристаллические структуры и массивные текстуры.

Динамометаморфизм обусловлен воздействием на исходные породы высокого давления в связи с тектоническими движениями и горообразовательными процессами. В результате механического разрушения (дробления, перетирания) исходных пород образуются породы со специфическими обломочными структурами и плотными (массивными) текстурами (тектонические брекчии)

Породы глубинного (регионального) метаморфизма возникают в зонах прогибов земной коры, образованных в результате тектонических движений. При опускании огромных объемов (блоков) пород на большие глубины в условиях высоких давлений и температур происходит перекристаллизация исходных пород, значительные изменения их структуры и текстуры, а нередко и состава. Вновь сформировавшиеся породы (гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, мраморы) имеют кристаллическую структуру и массивную текстуру.

В таблице 4 представлена классификация наиболее распространенных метаморфических пород

Формы залегания метаморфических пород.

Метаморфические породы часто сохраняют форму залегания исходных пород и могут встречаться в виде пластов, линз, жил и т.п. (глубинный метаморфизм), а также локальных неправильных форм в зонах контакта с интрузиями магмы. При динамоморфизме образуются мощные зоны смятия пород, возникают сложные складчатые формы.

Классификация наиболее распространенных метаморфических пород

| Исходные породы | Тип метаморфизма | Метаморфи-ческие породы | Минеральный состав |

| гранит | глубинный (региональный) | гнейсы | кварц, ортоклаз, роговая обманка, слюды |

| магматические и глинистые породы | сланцы кристал-лические | слюды, тальк, хлорит, кварц, роговая обманка, графит | |

| песчаники кварцевые | кварциты | кварц и примеси | |

| известняк, доломиты | мрамор | кальцит, доломит | |

| глинистый породы | глинистые сланцы | каолинит, кварц, слюды | |

| глинистый породы, алевролиты и аргиллиты | контактовый | роговики | кварц, полевые шпаты, биотит, роговая обманка |

| известняк, доломиты | скарны | карбонаты, гранат, рудные минералы | |

| известняк, доломиты | мраморы | кальцит, доломит | |

| магматические, осадочные, метаморфические | динамомета-морфизм | тектонические брекчии | определяется исходной породой |

Применение метаморфических пород в строительстве.

В результате движения земной коры (тектонических движений) метаморфические породы из глубин земли могут быть перемещены на дневную поверхность и служат объектом строительной деятельности человека. Гнейсы применяют как строительный, облицовочный камень, в виде щебня.

Кварциты являются очень прочным и красивым облицовочным материалом, применяются также для производства огнеупоров и дорожной брусчатки. Мрамор очень ценный облицовочный камень. Скарны используются для изготовления цемента и как облицовочный камень. Филлиты (кровельные сланцы) являются наилучшим материалом для изготовления кровли крыш.

Инженерно-геологические свойства метаморфических пород.

Инженерно — геологические свойства метаморфических пород во многом близки к магматическим, что обусловлено наличием у них жестких структурных связей. Все метаморфические породы относятся к классу скальных грунтов и не будучи сильновыветрелыми и трещиноватыми имеют прочность, значительно превышающую нагрузки известные в строительной практике.

Являясь надежным основанием инженерных сооружений метаморфические породы водонепроницаемы и не растворимы в воде за исключением карбонатных разновидностей (мраморы и скарны слаборастворимы в воде, содержащей углекислоту). Деформируемость и фильтрация воды в метаморфических породах возможны только по трещинам, а также в выветрелых зонах.

Также как и большинство магматических пород, метаморфические породы имеют ничтожно малую пористость, не превышающую долей и единиц процентов. В отличие от магматических пород ряд метаморфических пород (сланцы, гнейсы) обладают ярко выраженной анизотропией свойств, обусловленной их текстурой (сланцеватой у сланцев и полосчатой у гнейсов). Прочностные характеристики таких пород ниже вдоль сланцеватости или полосчатости, чем перпендикулярно им. Сланцеватостью определяется значительная выветриваемость ряда метаморфических пород и пониженная устойчивость на природных склонах и в бортах искусственных выработок. Существенное влияние на свойства метаморфических пород оказывает выветривание и трещиноватость, снижая их прочность и увеличивая водопроницаемость.

Свойства метаморфических пород в значительной степени зависят от условий (ступени) метаморфизма. Породы низкой степени метаморфизма (глинистые сланцы, серпентиниты и др.) образуются при невысоких температурах (100-400°С) и давлениях порядка 250-600 МПа, и отличаются неустойчивостью к выветриванию, ослабленными структурными связями, резковыраженной анизотропией свойств. Породы высокой ступени метаморфизма (гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты) формируются при очень высоких температурах (100-700°С) и давлениях 1-1,4 тысячи МПа. Они имеют очень прочные структурные связи, слабовыраженную анизотропию свойств, устойчивы к выветриванию.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru