Осадочные горные породы представляют продукты механического или химического разрушения существовавших раньше маг матических, осадочных или метаморфических пород, отложившиеся в водных бассейнах или на поверхности суши; реже осадочные породы образуются в результате жизнедеятельности организмов.

От магматических и большинства метаморфических пород они резко отличаются благодаря условиям своего образования в поверхностной зоне земной коры. Химический состав продуктов изменения магматических пород подвергается своеобразной дифференциации, впервые указанной в нашей литературе Л. В. Пустоваловым.

Сложные по своему составу магматические породы дают начало осадочным породам значительно более простого состава, что сказывается и в тех минералах, которые характерны для них. Сложение и строение осадочных пород характеризуются слоистостью, являющеюся следствием образования преимущественно в водной среде, путем механического осаждения. Сохранившиеся в погребенных осадках остатки организмов являются также весьма существенными компонентами породы, позволяющими достаточно обоснованно судить о способе образования породы, о времени ее образования, что, в свою очередь, позволяет сопоставлять породы различных районов между собой. Существенно важно здесь применение микропалеонтологии, а также споро-пыльцевого анализа, получившего за последнее время широкое распространение (С. Н. Наумова и др.).

Тема «Осадочные породы (обломочные и глинистые)»

По работам советских петрографов осадочных пород (литоло-гов), например П. М. Страхова, удалось выявить определенные закономерности в чередовании осадочных пород в связи с развитием тех или иных геологических процессов, связанных с движениями земной коры. Образование химических солевых и несолевого характера осадков детально изучено Н. С. Курнаковым и его учениками, а также А. Д. Архангельским (бокситы) и А. В. Казаковым (фосфориты). Крупные работы по изучению образования углеродистых осадков (каустобиолитов) проведены такими известными советскими учеными как П. И. Степанов и А. А. Гапеев (уголь), И. М. Губкин (нефть и газ).

В зависимости от способа образования их в природе осадочные породы делятся на:

1) механические осадки, представляющие продукты механического разрушения и переотложения разрушенных частей различных горных пород;

2) химические осадки, образовавшиеся при осаждении различных кристаллических и коллоидных веществ в водных бассейнах;

3) органогенные породы, являющиеся продуктами жизнедеятельности организмов — животных или растений.

Проверь хорошо ли Вы знаете науки

Ты получил <> снаружи >

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Естественно, что химический анализ, а иногда и спектроскопический дают также весьма важные сведения о составе пород уже в более детальном виде.

Применение указанных методов естественно требует уже более глубоких знаний. Рассмотрение приведенных камеральных методов исследования не входит в задачу данного курса, желающие познакомиться с ними более детально, должны обратиться к специальным руководствам.

Образование гор

ОПИСАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

1. Механические осадки и породы На поверхности земли, под действием сил природы — колебаний температуры, текучей воды, ветра, а также и деятельности растений и животных, горные породы постепенно разрушаются и распадаются на кучи обломков и щебня.

Одновременно с разрушением механическим идет и химическое «выветривание», в котором главным деятелем являются поверхностные воды, содержащие кислород, углекислоту и другие активные вещества. Воды вы щелачивают из пород растворимые вещества и уносят их с собою благодаря чему разрушенная порода по составу сильно отличает ся от породы первоначальной. Нерастворимые продукты разрушения переносятся водными потоками, сортируются при этом по крупности зерен и по удельному весу и отлагаются по большей части в виде слоев на дне рек и ручьев или в морях и озерах.

На вершинах гор и в полярных районах работу переноса разрушенных пород выполняют ледники, а в степях и пустынях — ветер. Таким образом, получаются породы, носящие название механических осадков или обломочных пород.

Крупные остроугольные обломки и осколки, образующиеся в результате механического разрушения горных пород, называют щебнем. В высокогорных областях, где механическое выветривание особенно сильно, щебень образует кучи осыпей у подножия горных склонов.

Если обломки горных пород переносятся водою реки или подвергаются действию прибоя, что всегда бывает у крутых берегов моря, они окатываются при трении друг о друга, острые углы сглаживаются и получаются округленные обломки различной формы, называемой галькой или гравием, в зависимости от их величины. Галька представляет более крупные обломки размером 10—100 мм, а гравий имеет размеры 2—10 мм.

Обломочную породу, состоящую из зерен величиною 2—0,1 мм, называют песком. Тонкообломочный материал размером 0,1—0,01 мм называют алевритом.

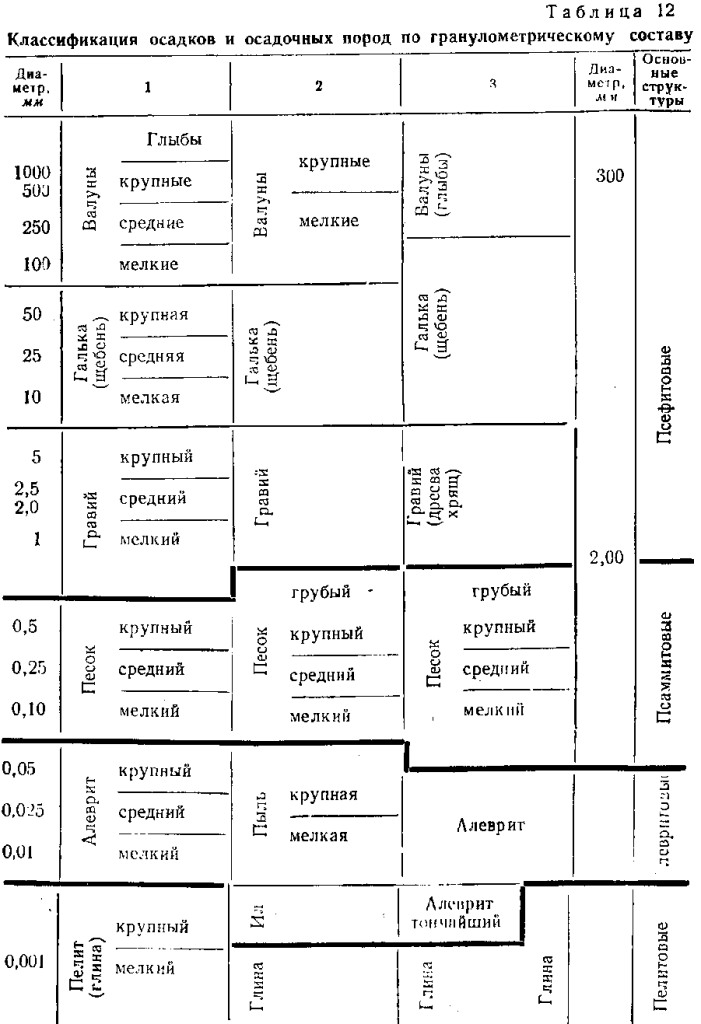

Более детальная классификация пород по размерам зерен может быть дана, следуя М. С. Швецову (табл. 12).

Галька, гравий или щебень нередко бывают сцементированы каким-либо веществом — известковым, кремнистым, глинистым. В результате получается более или менее плотная порода, называемая конгломератом, если она состоит из гальки и гравия (рис. 124) или брекчией, если она образована остроугольными кусками щебня (рис. 125).

Размеры и состав обломков и гальки, слагающих такие породы, бывают очень различны; таким же разнообразием отличаются и цементирующие вещества. Подобные породы часто характеризуют наступательное движение моря (трансгрессию) и образуются н ее начале (базальные конгломераты).

Структуры обломочных и глинистых пород

Размеры обломков или зерен, слагающих породы, являются признаками первостепенной важности, так как характеризуют условия накопления осадка (скорость течения воды и отсортиро-ванность материала, т. е. постоянство режима). Обычно различают:

1) п с е ф и т о в у ю структуру (грубообломочную);

2) псаммитовую структуру (песчаную);

3) алевритовую (иловатую);

4) пелитовую (глинистую);

5) смешанную (псефито- псаммито-пелитовую), т. е, плохо сортированную.

Границы этих классификационных типов не всегда определенны и иллюстрируются приведенной табл. 12.

Похожие страницы:

Краткий курс минералогии и петрографии, с начальными сведениями по кристаллографии В.В. Критский, С.Д. Четверников СОДЕРЖАНИЕ I. Основные сведения по кристаллографии 1.

ПЕТРОГРАФИЯ Петрография — это наука о горных породах, т. е. самостоятельных минеральных агрегатах более или менее постоянного химического и минералогического.

Метаморфические породы это горные породы, которые образовались в результате изменений физико химических условий, благодаря движению земной коры происходит изменение давления.

ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ МИНЕРАЛОВ Порода что это такое самостоятельные агрегаты которые находятся в более или мене постоянном химическом и минералогическом состоянии.

ЧТО ТАКОЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ Ультраосновные породы характеризуются отсутствием в них полевых шпатов, темнозеленым, зелено-бурым и черным цветом и обычно среднезернистой, реже крупнозернистой.

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 1. Ультраосновные породы Темные магматические породы, не содержащие (или почти не содержащие) полевых шпатов, носят название пород ультра-основных. Наиболее.

Понравилась статья поделись ей

Leave a Comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник: znaesh-kak.com

Как образуются осадочные горные породы?

Осадочные горные породы образуются на земной поверхности разными путями:за счет жизнедеятельности организмов-это органического происхождения гор.породы(мел,уголь ,нефть ,газ и др),за счет разрушения разных гор.пор.(песок и глина ,галька ..)-это обломочные;за счёт химических реакций в воде(фосфориты,бокситы,соли и пр)-это химического происхождения.Осадочные породы залегают слоями и по их мощности делают выводы о геологическом прошлом данной территории.Дело в том ,накопление осадочных пород происходило только в морском режиме,например ,в Курской и Белгородской областях залегают мощные слои меловых отложений,так как в мезозое ,в меловом периоде на их территории находилось мелководное теплое море(морские организмы могли обитать только в таких условиях,накапливая и отлагая мел)

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Осадочные горные породы и условия их происхождения

Любая находящаяся на земной поверхности порода подвергается выветриванию, разрушительному воздействию воды, колебаний температур и др. В результате даже самые массивные, прочные магматические породы постепенно разрушаются, образуя обломки разных размеров и распадаясь до мельчайших частиц.

Продукты разрушения переносятся ветром, водой и на определенном этапе переноса отлагаются, образуя рыхлые скопления или осадки. Накопление происходит на дне рек, морей, океанов и на поверхности суши. Из рыхлых скоплений (осадков) с течением времени формируются (уплотняются, приобретают структуру и т. д.) различные осадочные породы.

Осадочные породы слагают самые верхние слои земной коры, покрывая своеобразным чехлом породы магматического и метаморфического происхождения. Несмотря на то, что осадочные породы составляют всего 5 % земной коры, земная поверхность на 75 % своей площади покрыта именно этими породами, в связи с чем строительство и производится в основном на осадочных породах. Мощность толщ осадочных пород колеблется в широких пределах — в одних местах она очень мала, в других исчисляется километрами.

Инженерно-геологические свойства осадочных горных пород находятся в непосредственной зависимости от особенностей их состава, строения и состояния, которые складываются в процессе литогенеза.

Под литогенезом принято понимать совокупность геологических процессов, определяющих современный состав, строение, состояние и свойства осадочных горных пород.

Процессы литогенеза достаточно условно подразделяют на ряд стадий:

• гипергенез — выветривание — разрушение кристаллических и других пород, образование новых минералов, обломков пород, обломков минералов, коллоидных и истинных растворов;

• седиментогенез — перенос и отложение материала — образование осадка;

• диагенез — превращение осадка в осадочную породу;

• катагенез —начальные изменения осадочной породы;

• метагенез — глубокие изменения осадочной породы — образование метаморфизованных осадочных пород.

Последние две стадии иногда объединяются под одним понятием — эпигенез. Осаждение вещества, его диагенетические и постдиагенетические преобразования протекают по-разному, в зависимости от физико-химических условий среды, температуры, давления, длительности и интенсивности процесса, например, скоростей течения воды, движения воздуха, льда и т. п.

Минеральный и химический состав. В образовании осадочных пород, кроме минералов, из которых формировался рыхлый осадок (кварц, полевые шпаты и др.), принимают участие минералы, возникающие в Данной породе в процессе ее существования (кальцит, каолинит и др.). Во многих случаях они играют существенную роль. Осадочные породы разнообразны по химическому составу. Это могут быть алюмосиликаты, карбонаты, оксиды, сульфаты и др.

Структура осадочных пород разнообразна. Почти каждый тип породы имеет свою, присущую только ему структуру. Для рыхлых пород характерны обломочные структуры, для сцементированных — брекчиевидные и т. д.

Пористость типична для всех осадочных пород, за исключением некоторых плотных химических осадков. Поры бывают мелкие, крупные и в виде каверн. Общая пористость может быть велика, например суглинки 40-50 %, пески — 35-40 % и т. д. В порах может располагаться вода, газ, органический материал,

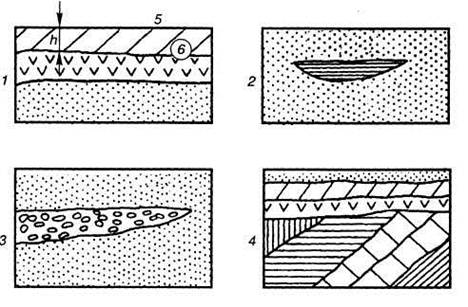

Слоистость. Осадочные породы залегают в виде слоев, которые образуются в процессе периодического накопления осадков в водной и воздушной среде. В составе слоя может быть микрослоистость, отражающая осадконакопление в различные времена года. Микрослоистость характерна для озерных и речных отложений. В слое горной породы могут быть также тонкие слои других пород.

Их называют прослоями. Например, в слое песка может быть тонкий прослой глины.

При резком различии слоев по составу, например слой песка лежит на слое известняка, более или менее постоянной мощности и сравнительно большой занимаемой площади слои называют пластами. В таких случаях слои (пласты) обычно ограничены с двух сторон четко выраженными поверхностями, которые называют плоскостями (поверхностями) напластования, в том числе верхнюю плоскость называют – кровлей, нижнюю – ложе, а расстояние между ними – мощностью слоя (пласта). Наибольшей мощностью пластов обладают морские отложения (до сотен и даже тысяч метров). Континентальные образования четвертичной системы, залегающие непосредственно под слоем почвы, имеют, как правило, относительно небольшую мощность (10–50 м).

Комплекс слоев, объединенных сходством состава или возраста, или один слой, но значительной мощности и нередко называют толщей. Примером могут служить толщи лессовых пород, мощность которых может достигать десятков метров. Слои образуются в процессе накопления осадков в морях, озерах, долинах рек и т. д. Это обуславливает образование слоев различной формы как по размеру в плане, так и по очертаниям по вертикали (рис. 2.3).

Наиболее обычным является нормальный слой, для которого характерна сравнительно большая мощность и протяженность, параллельность кровли подошве. Для континентальных отложений характерны также линзы – слои, занимающие малые площади с вклиниванием мощности к краям слоя, и выклинивающиеся слои, мощности которых уменьшаются в одну сторону.

Важное практическое значение для инженерной геологии представляет сочетание слоев. При согласном залегании слои лежат параллельно друг другу, чаще всего горизонтально. Такое залегание слоев характерно равнинам. В других случаях за счет тектонических движений земной коры возникает несогласное залегание слоев. Одна группа слоев при этом залегает непараллельно другой группе.

Рис. 2.3. Форма слоев осадочных пород:

1 – нормальные слои; 2 – линза глины в песке; 3 – выклинивание галечника в песке; 4 – несогласное залегание слоев; 5 – кровля слоя; 6 – ложе; h – мощность слоя.

Климатические условия влияют на состав и свойства осадочных пород: в пустынях образуются породы обломочного характера, в замкнутых бассейнах накапливаются отложения солей и т. д. Окраска пород зависит от климатических условий: породы тропиков и субтропиков обладают красноватой окраской, холодному климату свойственны серые тона.

Органические остатки наблюдаются в большинстве осадочных пород. Это остатки растений или скелетных частей, раковин организмов в виде окаменелостей.

Среди осадочных грунтов различают обломочные несцементированные: крупнообломочные (валунный, глыбовый, галечниковый, щебенистый, гравийный и дресвяный грунты), песчаные, пылеватые и глинистые. В этих грунтах со временем происходили процессы цементации, в результате чего образовались обломочные сцементированные грунты: конгломерат, брекчия, гравелит, песчаник, алевролит и аргиллит.

Помимо обломочных имеются еще две подгруппы осадочных грунтов: биохимические и химические. Биохимические образовались из остатков раковин и химических осадков (известняк) с примесями глинистых частиц (мергель). К химическим относятся грунты, образованные в результате выпадения осадков из концентрированных водных растворов: гипс, ангидрит, галит, сильвин.

Условия формирования грунтов. Условия накопления осадков влияют на свойства грунтов. По характеру среды, в которой происходит отложение материала, грунты разделяются на континентальные и морские.

К континентальным отложениям относятся элювиальные, делювиальные, аллювиальные, ледниковые (моренные), водно-ледниковые, эоловые, пролювиальные.

Элювиальные отложения (е) – продукты выветривания (разрушения) грунтов, оставшиеся на месте образования и постепенно переходящие в материнскую породу. Отличаются угловатой формой частиц, различной мощностью залегания, неравномерной сжимаемостью.

Делювиальные отложения (d) – продукты выветривания грунтов, перемещенные на склоны и к подножию возвышенностей при плоскостном смыве дождевыми и талыми водами, а также под собственным весом. Они неоднородны по составу, залегают слоем переменной мощности с увеличением к подножию.

Аллювиальные отложения (а) – грунты, отложенные в речных долинах из продуктов эрозии (разрушения грунтов водными потоками). Им свойственна слоистость, чередование песчаных и глинистых слоев, крупнообломочные отложения имеют частицы окатанной формы.

Ледниковые (моренные) отложения (g) – это грунты, принесенные ледником и оставшиеся на месте его таяния. Представлены преимущественно глинистыми грунтами с включением валунов, гальки, гравия и линз песка.

Водно-ледниковые отложения (fg) – грунты, вынесенные из морены водными потоками при таянии ледника. Эти грунты хорошо отсортированы.

Эоловые отложения (v) – грунты, принесенные и отложенные ветрами. К ним относятся пески (барханные и дюнные) и лессы.

Пролювиальные отложения (р) – грунты, отложенные селевыми потоками (временными потоками воды, несущими грязе-каменный материал из продуктов разрушения грунтов) у подножий возвышенностей или в речных долинах.

Биогенные грунты (h) – отложения болот, в которых при избыточном увлажнении образуются торф и сапропель (органический пресноводный ил).

Почвы – поверхностный слой земной коры, возникший в результате сложного взаимодействия горных пород, климата, рельефа и живых организмов.

К морским относятся грунты, отложенные в море из обломков, принесенных реками и образованных при разрушении берега морскими волнами (абразии), а также химические и биохимические грунты.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru