При определении минералов по внешним признакам обращают внимание на те свойства, которые сказываются на характере горных пород.

Для приобретения навыков в определении и распознавании минералов изучается коллекция основных породообразующих минералов. Результаты изучения коллекции оформляются записями в виде таблиц.

При изучении коллекции и по литературным данным определяют следующие внешние признаки и физические свойства минералов: блеск, цвет, спайность, структуру, твердость.

1. Блеск – способность минералов отражать свет. Различают блеск яркий, перламутровый, жирный, тусклый.

2. Цвет – бывает различным и не является постоянным признаком. Упрощено делят минералы на «светлые и «темные».

3. Спайность – это способность некоторых минералов при ударе раскалываться по определенным плоскостям, образуя гладкие блестящие поверхности раскола. Спайность – это отрицательное свойство минералов, уменьшающее прочность и стойкость, также затрудняющее обработку каменных материалов.

Мастер-класс по определению минералов

Различают следующие виды спайности:

— весьма совершенная – минералы легко раскалываются по определенным направлениям или беспорядочно (слюда),

— совершенная – минералы раскалываются по определенным направлениям, образуя ровные и блестящие поверхности (кальцит),

— несовершенная – выражена совсем слабо (апатит),

— спайность отсутствует – минерал раскалывается по неопределенным направлениям (кварц, корунд).

4. Под структурой природного каменного материала (ПКМ) понимают порядок построения находящихся в их составе различных разрозненных частиц твердых веществ. Структура ПКМ может быть кристаллической, крупно- и мелкозернистой, обломочной, скрытокристаллической, зернистой и др.

5. Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела.

Прежде всего, студенты сравнивают внешние признаки образца с эталоном (цвет, блеск, структуру) и ориентировочно дают название исследуемому минералу. Затем для проверки предварительных выводов определяют твердость минерала при помощи шкалы твердости Мооса (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Твердость минералов по шкале Мооса

| Показатель твердости | Наименование минерала | Характеристика твердости |

| Тальк или мел | Легко чертится ногтем | |

| Гипс | Ноготь оставляет черту | |

| Кальцит или ангидрит | Легко чертится ножом | |

| Плавиковый шпат | Чертится ножом под небольшим нажимом | |

| Апатит | То же, под большим нажимом | |

| Полевой шпат (ортоклаз) | Слегка царапает стекло, (ножом не чертится) | |

| Кварц | Легко чертит стекло, стальной нож черты не оставляет | |

| Топаз | ||

| Корунд | ||

| Алмаз |

В шкале твердости 10 специально подобранных минералов расположены в такой последовательности, когда следующий по порядку минерал оставляет черту (царапину) на предыдущем, а сам им не прочерчивается.

«Простые» камни. Как определить? Геология, минералы и горные породы

Твердость определяют следующим образом. На гладкой поверхности исследуемого образца минерала пробуют нанести черту каждым из минералов, указанных в шкале, начиная с самого мягкого.

При этом устанавливают, какой минерал оставляет черту (царапает исследуемый образец). Например, если исследуемый минерал чертится апатитом, а сам оставляет черту (царапину) на плавиковом шпате, то его твердость соответствует 4,5. Чтобы иметь достоверные данные о твердости минерала, необходимо испытать не менее трех отдельных образцов, сделав для каждого образца по три определения, как указано выше.

Данные лабораторных испытаний, а также сведения о минералах, изложенные в учебнике или в учебном пособии, студенты заносят в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика основных породообразующих минералов

| Наименование минерала | Химический состав | Блеск, цвет | Стойкость, спайность | Твердость | Отношение к соляной кислоте | Структура | В каких горных породах встречаются |

| Кварц | |||||||

| Ортоклаз | |||||||

| Слюда | |||||||

| Кальцит | |||||||

| Гипс | |||||||

| Доломит | |||||||

| Каолинит | |||||||

| Магнезит | |||||||

| Мусковит (биотит) |

Воспользуйтесь поиском по сайту:

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2023 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с) .

Источник: studopedia.org

Внешние отличительные признаки минералов

Блеск нечетко определяется как количество и качество света, отраженного от поверхности минерала. Он представляет собой сумму отблесков. Хотя данное определение не обладает достаточной точностью, блеск — весьма специфическое и полезное для идентификации минералов свойство.

Задать вопрос

Блеск

- сверкающий — отражение света как у алмаза, дает резкое изображение источника света; сияющий — дает только неясные очертания источника света;

- блестящий — общее отражение света без видимого изображения.

Для подробного ознакомления с медицинской и исследовательской техникой основных мировых производителей оптических систем и сопутствующего оборудования посетите наш каталог или свяжитесь с нашими специалистами и получите полную профессиональную консультацию по любым, имеющимся у Вас, вопросам.

Металлический блеск

Металлический блеск свойствен непрозрачным веществам с высоким коэффициентом поглощения, которые являются хорошими отражателями. Он свидетельствует о наличии металлической или в большей степени ковалентной связи между атомами. Такой блеск наблюдается у самородных металлов, сульфидов и сульфосолей. Почти все эти вещества обладают отражательной способностью по крайней мере в 20%, а обычно даже свыше 30%, и имеют высокие показатели преломления, хотя последние определить непосредственно удается редко.

Полуметаллический блеск наблюдается у некоторых полупрозрачных оксидов (например, у рутила TiO2 и гематита Fe2O3) с показателями преломления от 2 до 3.

Неметаллический блеск

Этот тип блеска, присущий прозрачным и полупрозрачным веществам, делится на следующие виды:

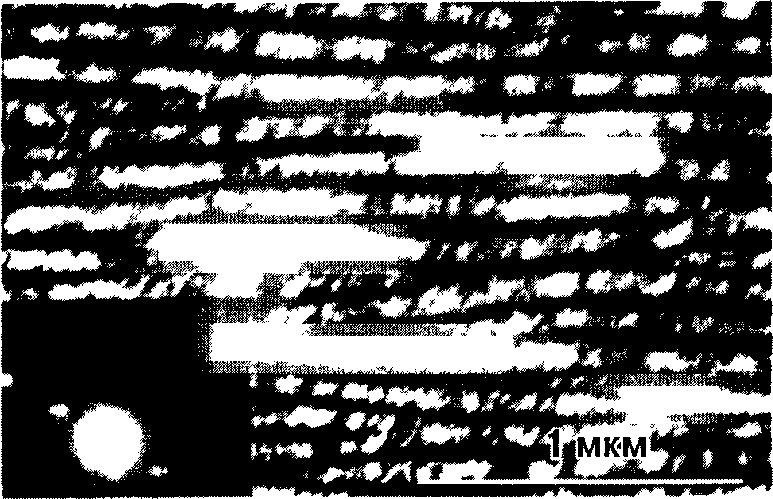

Рис. 6.2 Электронная микрофотография, на которой видны мерцающие пластинки в лабрадорите Промежуточный по составу плагиоклаз (например, лабрадорит) представляет собой сложное взаимопрорастание несколько различающихся структурных единиц На электронной дифракционной картине (внизу слева) видны два типа отражений, связанных с различными структурными единицами

Алмазный. Сильный блеск, обусловленный высокой прозрачностью. Такой блеск связан с наличием у минералов ковалентной связи, как у алмаза, а также присутствием атомов тяжелых металлов, как у церуссита РЬС03, или элементов переходной группы, как у рутила Ti02 Минералы с алмазным блеском обладают высокими показателями преломления (от 1,9 до 2,6) и сильной дисперсией.

Смолистый. Такой блеск присущ сфалериту ZnS и другим полупрозрачным минералам с показателем преломления больше 2 (сфалерит обладает алмазным или полуметаллическим блеском, а смолистый блеск наиболее характерен для уранинита).

Стеклянный. Блеск разбитого стекла или кварца Им обладают многие полупрозрачные минералы с преимущественно ионной связью элементов, имеющих атомный номер меньше 26 (т е предшествующих Fe в периодической таблице). В частности, стеклянным блеском характеризуются многие силикаты. Их показатель преломления колеблется от 1,5 до 2,0.

Перламутровый. Его имеют слоистые силикаты, например тальк Мg3Si4O10(ОН)2 и хлорит (Al,Mg)5-6(Si, Al)4O10(OH)8, обладающие весьма совершенной базальной спайностью. Такой неяркий отраженный свет дают также доломит CaMg(CO3)2 и спайные грани гипса (у его разновидности селенита) CaSO4 • 2Н20.

Шелковистый. Наблюдается у минералов волокнистого сложения и связан больше с текстурой минеральных агрегатов, чем с внутренней структурой. Примером является волокнистый гипс.

Жирный. Жирным блеском обладает нефелин (Na, K)AlSiO4, в какой-то степени, возможно, из-за поверхностных изменений.

Мерцающий блеск, игра цвета и опалесценция

Эти эффекты обусловлены отражением света от экссолюционных пластинок или других неоднородностей в кристалле. Показательным примером является разновидность полевого шпата, называемая лунным камнем. В кристаллах данного минерала, бывших гомогенными при высоких температурах, развиты процессы экссолюции, что проявляется в присутствии правильно ориентированных чередующихся пластинок обогащенного натрием и обогащенного калием полевого шпата. Однако такие кристаллы при соответствующем нагреве могут снова стать гомогенными, но при этом у них исчезает игра цвета. Сильная игра цвета, наблюдаемая в плагиоклазе лабрадорите, обусловлена присутствием в нем мерцающих пластинок, располагающихся с интервалом 120 HM.

Игра цвета в опале, аморфном минералоиде, связана с дифракцией света. Благородный опал сложен правильно упакованными шариками кварцевого стекла. Шарики имеют приблизительно такой же размер, как длина волны видимого света. Благодаря закономерному пространственному расположению в опале они превращаются в подобие дифракционной решетки.

Цвет

Цвет в минералах в большинстве случаев связан с поглощением образующими кристалл атомами светового излучения некоторых длин волн. Те длины волн белого света, которые не подверглись поглощению, создают зримое ощущение цвета. Во многих драгоценных разновидностях минералов, например таких, как корунд или берилл, цвет обусловлен присутствием центров окраски.

Центры окраски

Центры окраски, или F-центры (от немецкого Farbe — цвет) приурочены к дефектам кристаллической решетки, поглощающим видимый свет. Такие дефекты могут быть вызваны следующими причинами.

Наличие коллоидных частиц в решетке, связанных с «коалесценцией» избыточных атомов.

Механические деформации кристаллической решетки

Обычно нарушение регулярности решетки приводит к образованию вакантных анионных и катионных позиций. Вакантная анионная позиция (отсутствие отрицательного заряда) в электростатическом отношении действует как положительный заряд и может захватывать электрон. Считается, что F-центр представляет собой положительно заряженную вакансию, вокруг которой движется электрон.

Когда окраска возникает в результате облучения изначально бесцветного кристалла ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, то предполагается, что некоторые анионы потеряли внешний электрон, который поглотил достаточное количество энергии для того, чтобы перейти в зону проводимости. Если бы решетка была идеальной, то при спаде возбуждения электрон должен был бы вернуться на прежнее место. Однако дефекты решетки создают локальные энергетические уровни между возбужденным и первоначальным (основным) состояниями, в пределах которых могут перемещаться электроны. По окончании облучения происходит перераспределение энергии в кристалле и образуются F-центры, поглощающие световую энергию, в результате чего кристалл становится окрашенным.

У каждого аниона при потере электрона образуется вакансия на внешнем электронном энергетическом уровне. Такие анионы называются положительными электронно-дырочными центрами (термин широко используется также по отношению к транзисторам), и они обладают достаточной энергией для захвата электронов. Эксперименты с кристаллами щелочных галоидов показали, что они могут быть окрашены путем нагревания в парах щелочного металла, которое приводит к избытку его атомов в решетке. (Возникающий цвет зависит только от кристалла, а не от использованных паров.) Если при высокой температуре к какой-либо части окрашенного таким способом кристалла приложить электрическое поле, окраска сместится вдоль кристалла по направлению к аноду, свидетельствуя о том, что цветовые центры перемещаются таким же образом, как и отрицательно заряженные частицы.

Роль цвета в идентификации минералов

Считается, что из-за своей изменчивости и зависимости от примесей цвет является плохим диагностическим признаком минералов. Тем не менее такая явная отличительная черта, как цвет, имеет большое значение при идентификации минералов. Некоторые минералы характеризуются постоянной окраской — это, например, зеленая окраска малахита, синяя азурита, красная киновари, желтая серы. Однако во многих случаях, оставаясь ценной диагностической особенностью, цвет должен использоваться с осторожностью.

Черта

Цвет растертого минерала (его черта) является более постоянным и потому более надежным признаком, чем его собственный цвет. Черту легко получить, если потереть минерал о непокрытую глазурью фарфоровую пластинку, соскрести немного порошка с минерала ножом или напильником либо раздавить его небольшой кусочек.

Внешний облик (габитус)

У групп кристаллов существует общая тенденция к росту в приблизительно параллельной ориентации. Это происходит из-за того, что группы атомов осаждаются на субстрате в некоторой предпочтительной ориентации, причем данный процесс зависит главным образом от факторов, связанных с поверхностной энергией. К нему добавляется влияние направления, по которому поступает материал из раствора. Взаимоотношения между кристаллами не подчиняются какому-либо геометрическому закону, как это наблюдается при двойниковании, и параллелизм между этими процессами редко бывает точным.

Направление поступления растворов и условия отложения определяют также образование агрегатов кристаллов с четкими формами, которые могут быть характерны для отдельных минералов. Таким агрегатам даны названия, часто происходящие от латинских и греческих корней и описывающие их морфологию. Назовем наиболее часто встречающиеся формы:

Гроздевидная — напоминает кисти винограда. Эту форму обычно приобретают минералы, осажденные в виде коллоидных гелей, которые подверглись воздействию поверхностного натяжения. В качестве примера приведем малахит и романешит.

Плотная — сплошная масса, в которой отдельные кристаллы настолько малы, что едва различимы. Структура таких масс подразделяется на микрокристаллическую, когда кристаллы видны под оптическим микроскопом, и скрытокристаллическую, когда отдельные кристаллы с трудом различимы даже под микроскопом.

Примерами последней являются агат и кремень, представляющие собой скрытокристаллические формы кварца. Кораллообразная — ветвистые, грубоокругленные и переплетающиеся формы, наблюдаемые иногда у кальцита и арагонита. Дендритовая — ветвистые срастания, образующие миниатюрные древовидные формы.

Наблюдаются у самородной меди и темноокрашенных оксидов марганца (пиролюзит, романешит и др.); последние обычно выделяются по трещинам вмещающих пород. Друзовидная — тесно сросшиеся кристаллы, растущие внутрь пустот и имеющие пилообразные очертания поверхности вершинных граней. Часто наблюдается в кварцевых жилах.

Волокнистая — тонкие параллельные, тесно сросшиеся кристаллы. Прекрасными примерами являются кристаллы гипса, выросшие между поверхностями напластования в сланцах, и хризотил — минерал из группы асбестов, встречающийся в виде прожилков в серпентинитах. Нитевидная — тонкие, длинные (волосовидные) агрегаты, как у миллерита. Зернистая — широкий термин для обозначения скоплений более или менее одинаковых по размерам зерен, перекрывающий значительную область размеров (от крупных до мелких) и даже захватывающий плотные формы, когда отдельные зерна уже трудно различимы. Пластинчатая — тонкие листочки или чешуйки, как у слюд.

Массивная — сросшиеся кристаллы, не образующие отчетливых индивидуумов, но вместе с тем не настолько мелкие, чтобы их можно было отнести к плотной форме. Примером могут служить проявления кальцита в мраморе. Также часто наблюдается у сульфидных минералов в рудах смешанного состава. Сосцевидная — округлые поверхности, которые, пересекаясь, образуют открытые V-об-разные желобки, часто больше напоминающие неправильные стежки. Нередко такую форму имеет гематит.

Моховидная — миниатюрная форма дендритовых агрегатов.

Желваковая — образует обособленные эллипсоидальные выделения. В качестве примера можно указать на сидеритовые желваки в сланцах. Регулярность форм варьирует в широких пределах.

Оолитовая — небольшие плотноупакованные сфероиды или эллипсоиды, напоминающие рыбью икру. Выявлена у кальцита в некоторых известняках и у гематита или других минералов железа в осадочных рудах. Бобообразная — более грубая разновидность оолитовой со сфероидами размером с горошину.

Часто наблюдается в бокситах, где ее развитие, вероятно, обусловлено отложением из коллоидной среды (ср. с гроздевидной). Почковидная — внешне напоминает почку. Встречается у гематита и близка к сосцевидной.

Радиально-лучистая — радиально расположенные игольчатые или пластинчатые кристаллы. Примерами являются гипс и турмалин в случае некоторых особых условий их кристаллизации.

Сетчатая — в виде ячеек, возникающих вследствие взаимопересечения кристаллов. Отмечается у церуссита и крокоита. Сталактитовая — сходящиеся на конус свисающие массы, которые могут смыкаться с растущими вверх от нижнего уровня полости образованиями (сталагмиты), образуя колонны. Сталактиты формируются за счет отложения вещества, растворенного в воде, которая просачивается по трещинам в породах. Свойственна преимущественно кальцитовым отложениям в известняковых пещерах, но таким же способом могут образовываться и другие минералы.

Проволочная — часто проявляется у самородных серебра и золота.

Источник: www.microsystemy.ru

Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам.

Цвет. Для большинства минералов цвет изменяется в зависимости от различных примесей. Например, кварц бесцветный, но может быть дымчатого, черного цвета, фиолетового, желтого. Значительно меньшее число минералов имеет постоянный цвет, обусловленный его собственной окраской. Например, малахит зеленый, сера желтая, лазурит синий, халькопирит медно-желтый и др.

У медьсодержащих минералов в результате различных химических реакций на поверхности часто возникает пестро окрашенная пленка. Это явление связано с интерференцией света и называется побежалостью.

Цвет черты. Это цвет минерала в порошке. Дело в том, что не все минералы в куске и в порошке имеют одинаковый цвет. Для того чтобы получить порошок, достаточно провести минералом по неглазурованной поверхности фарфоровой пластинки. Цвет черты дают только те минералы, твердость которых ниже твердости фарфоровой пластинки.

Например, красный, бурый и магнитный железняки в куске могут иметь почти одинаковый цвет, а цвет черты соответственно различный; вишнево-красный, бурый и черный. Медно-желтый халькопирит дает черную черту, черный в штуфе сфалерит имеет коричневую черту и т. д.

Прозрачность. По степени прозрачности, минералы делятся на группы: (прозрачные гипс пластинчатый, мусковит, галит), через которые ясно просматриваются предметы; полупрозрачные (халцедон, опал, киноварь), через которые видны лишь контуры предметов; просвечивающие (полевые шпаты), которые пропускают свет, а контуры предметов неразличимы; непрозрачные (пирит, магнетит, графит), через которые свет не проходит.

Блеск. Блеск минералов связан с различной способностью их поверхности отражать свет. Различают блеск металлический и неметаллический.

Металлический блеск свойствен обычно минералам непрозрачным, дающим черную черту на фарфоровой пластинке (пирит, магнетит). Исключениями являются золото, серебро, платина и медь, которые дают цветную черту, хотя и относятся к минералам с металлическим блеском.

Неметаллический блеск подразделяется на полуметаллический или металловидный (гематит, черная цинковая обманка); стеклянный (очень распространенный среди прозрачных минералов: кварц, кальцит, гипс, апатит, галит); жирный (кварц на изломе, нефелин); перламутровый (обусловленный отражением света от внутренних поверхностей: слюды, иногда кальцит); шелковистый (характерный для тонковолокнистых минералов: гипс волокнистый, асбест); алмазный (алмаз, галенит, киноварь). Минералы, у которых блеск отсутствует, называют матовыми или тусклыми (пиролюзит, каолин, охра).

Спайность. Под спайностью понимается способность минерала раскалываться в определенных направлениях, образуя при этом ровные или зеркально-ровные блестящие плоскости спайности. Плоскости спайности могут быть в одном, двух, трех, четырех и шести кристаллографических направлениях. Различают несколько видов спайности: весьма совершенная, совершенная, средняя или ясная и несовершенная.

Весьма совершенная спайность характеризуется образованием зеркально-блестящих плоскостей в одном направлении. Совершенная спайность может быть в нескольких направлениях. Минерал раскалывается при легком ударе молотком с образованием ровных поверхностей (галит, кальцит, ортоклаз).

Средняя спайность характеризуется наличием ровных поверхностей спайности, а также хорошо заметных неровных поверхностей излома (авгит, анортит).

Несовершенная спайность характеризуется почти незаметными ровными поверхностями. При раскалывании преобладает поверхность излома (апатит, оливин).

Минералы без спайности дают при раскалывании только неровную поверхность излома (кварц, пирит).

Излом — это вид поверхности, образующейся при разламывании минерала. Излом может быть: 1)ровный — чаще всего у минералов с совершенной спайностью (кальцит, галит); 2)неровный — характеризующийся неровной поверхностью без блестящих, спайных участков (апатит); 3)занозистый — характерен для минералов волокнистого сложения (Гипс волокнистый, роговая обманка); 4)зернистый — присущ минералам зернистого строения (оливин); 5)раковистый — очень характерен для минералов окислов кремния (кварц, халцедон, опал); 6) крючковатый (малахит, самородная медь); 7) землистый (каолин, фосфорит).

Твердость. Под твердостью понимается сопротивление, которое оказывает минерал другому минералу или телу, врезающемуся в него. Это важнейший признак, так как является наиболее постоянным.

Для оценки относительной твердости пользуются шкалой Мооса, в которой десять минералов расположены по возрастающей твердости от одного до десяти баллов.

1. Тальк; 2. Гипс; 3. Кальцит; 4. Флюорит; 5. Апатит; 6. Ортоклаз. 7. Кварц. 8. Топаз; 9. Корунд; 10. Алмаз.

Плотность. В полевых условиях минералы по плотности делятся на три группы: легкие (до 2,5), средние (2,5 — 4,0) и тяжелые (больше 4). К легким относятся гипс, графит, опал, галит; к средним — кварц, корунд, лимонит, кальцит, магнезит; к тяжелым — пирит, халькопирит, магнезит, золото, серебро. Самой распространенной является группа минералов среднего удельного веса.

Вкус. Это свойство используется при диагностике легко растворимых солей: галит — соленый, сильвин, внешне очень похожий на галит, горько-жгуче-соленый, а мирабилит — горько-соленый.

0птические свойства. Двойным лучепреломлением обладает разновидность кальцита — исландский шпат, лабрадор обладает синим отливом на плоскостях спайности.

70. Работа с конкретными материалами инженерно-геологических исследований.

71. Построение инженерно-геологического разреза по данным разведочного бурения.

72. Расчет притока подземных вод к водозаборной скважине и выбор места расположения водозабора.

Источник: studopedia.info