Сейчас на фабричном производстве украшений жемчуг сверлят с помощью специализированных станков, которые могут обрабатывать сразу несколько жемчужин, повышая производительность процесса при сохранении необходимого уровня точности.

Для частных ювелиров есть ручной инструментарий. Жемчужину закрепляют в тисках, карандашом или маркером отмечают отверстие, а дальше используют современное тончайшее сверло из закаленной стали с алмазной гранью. Сверло присоединяется к ручной или моторизованной дрели, в зависимости от сложности задачи. В процессе сверления используют воду или другую охлаждающую жидкость, чтобы предотвратить перегрев и растрескивание жемчужины.

Двести же лет назад отверстие в жемчуге делали с помощью простейших инструментов, таких как лучковая дрель или маленькая ручная дрель. Процесс был почти таким же, как и сегодня, разница в инструментах и затраченном времени.

Лучковая дрель — это очень древнее приспособление, изначально нужное для розжига огня трением. Она состоит из тонкого гибкого лука из дерева или металла, вокруг которого намотана веревка или тетива. Шнур прикреплен к маленькому остроконечному сверлу, лук двигается вперед и назад, наматывая шнур в одну и другую сторону, в результате чего сверло вращается и создает отверстие.

И сейчас в кустарных мастерских юго-восточной Азии сверлят жемчуг с помощью лучковой дрели

Ручная дрель тоже очень простой инструмент, состоящий из рукоятки, вала и сверла. Ручка поворачивается вручную, заставляя сверло вращаться и углубляться в жемчужину.

Оба этих инструмента требовали большого мастерства и терпения для эффективного использования. Ювелиру приходилось быть очень осторожным, чтобы не давить слишком сильно — это могло расколоть жемчуг (или перламутровую бусину, которые тоже широко использовались для вышивки). Нельзя было и перегреть жемчуг трением, чтобы не испортить его цвет и опять же не повредить.

Неаккуратное сверление испортит жемчужину

В общем, просверливание отверстия в жемчуге двести лет назад было деликатным и трудоемким процессом, требующим терпения и точности.

Откуда на Руси столько жемчуга: Родина жемчуга Русь

Источник: dzen.ru

Как и чем сверлить жемчуг?

Независимо от того, какой из видов натурального жемчуга использует мастер в своей работе — речной или морской, природный или культивированный, — иногда возникает необходимость просверлить в жемчужине отверстие или рассверлить имеющееся. Например, я покупаю жемчуг для своих украшений в Китае и подумываю об Индийском. Покупаю бусины, которые уже просверлены.

Но отверстие в этих бусинах совсем крошечное — менее одного миллиметра. А мне нравится собирать браслеты на кожаном шнурке. Приходится бусины рассверливать. Столкнувшись с такой задачей в первый раз, я помучался довольно долгое время. С той поры я попробовал немало разных способов и уяснил для себя несколько нюансов этого процесса.

Сверление жемчуга.

Ими я и поделюсь с вами, дорогой друг!

Чем сверлить жемчуг?

Сначала об инструменте. По большому счёту тут всё зависит от того, какая оснастка у вас в наличии. Сверлить жемчуг лучше в несколько этапов.

Сначала об инструменте. По большому счёту тут всё зависит от того, какая оснастка у вас в наличии. Сверлить жемчуг лучше в несколько этапов.

От более тонкого сверла к более толстому. Очень тонкие свёрла, менее миллиметра, не получится зажать ни в патрон шуруповёрта, ни в патрон электрической дрели. Тут может прийти на помощь ручная сверлилка. Она предназначена как раз для тонких работ. Недостаток в том, что работа будет продвигаться уж очень медленно.

Можно также использовать бормашину, если у вас найдутся свёрла с подходящими хвостовиками. Ну а для достаточно толстых свёрел, диаметром миллиметр и более, вполне можно попробовать использовать и шуруповёрт, однако, работать таким громоздким инструментом с таким крошечным объектом как жемчужина, крайне неудобно.

Кроме того, шуруповёрт может оказаться несколько грубоват для такого рода работ. Лично мне самым удобным вариантом кажется бормашинка в паре со спиральным сверлом, покрытым нитридом титана. Хотя, в отдельных случаях, лучше воспользоваться ручной сверлилкой. Медленней, но надёжней.

Теперь об оснастке. В принципе, сверлить можно как самым обычным спиральным сверлом, так и китайскими алмазными шарошками. Шарошками получается медленней, но с меньшими проблемами — не так часто расслаивается жемчужина, теряя свой товарный вид. Впрочем, свёрлами тоже можно добиться хорошего результата.

Например, китайский розовый речной жемчуг я сверлил обычными свёрлами — быстро и без каких бы то ни было проблем. А вот с китайским же, кофейного цвета жемчугом, у меня возникли сложности. У него очень легко откалывался поверхностный слой перламутра.

Как сверлить жемчуг?

Теперь о процессе сверления, как таковом. Сверлим не торопясь, не спеша, аккуратно. Жемчуг недопустимо перегревать. От перегрева он становится ломким и может начать расслаиваться и крошиться. Поэтому сверлить его следует потихоньку, на невысоких оборотах и без особого нажима.

В случае, если жемчуг цветной и в бусине уже есть сквозное отверстие, лучше рассверливать её с двух сторон — досверливаем до чуть больше, чем середины жемчужины, переворачиваем и досверливаем с другой стороны. Почему так? Дешёвый, культивированный жемчуг, тёмных окрасок, особенно подвержен отслаиванию верхнего слоя.

А когда сверло (особенно не идеально заточенное), проходит через всю жемчужину и выходит с её обратной стороны, оно делает это отслаивание ещё более вероятным, так как просто цепляет этот поверхностный слой и отталкивает его от внутренних слоёв. Вспомните, как обычно выглядит сосновая доска на месте выхода сверла — щепки и занозы.

Сверло просто рвёт последние тонкие слои древесины. С жемчугом происходит примерно тоже самое. Не взирая на то, какую оснастку вы используете (о ней ниже), сверлить следует поэтапно от меньших диаметров к большим. Скажем, сначала рассверливаем отверстие сверлом 0,8 мм, следом, сверлом 1 мм, за ним сверлом 1,2 мм и так далее, с шагом 0,2 мм и до нужного нам диаметра.

В случае с шарошками выбираем их с такой головкой, которая входила бы в имеющееся на бусине отверстие и позволяла его расширить. Лучше всего выбирать шарошки на конус.

Ещё один важный момент. У жемчуга очень плотная структура. При сверлении, эта структура образует очень много перламутровой пыли, которая моментально забивает сверло. Поэтому не торопимся и сверлим, периодически вынимая сверло и, при необходимости, очищая от забившей его пыли.

У вас может возникнуть светлая мысль охлаждать жемчуг водой в процессе сверления. Мысль не плохая, но имейте ввиду, что упомянутая выше перламутровая пыль от воды слипается и её сложнее вычистить из сверла, да и в отверстии жемчужины может застрять комочек. Впрочем, всё это — преодолимые мелочи.

В нашем магазине есть ручные инструменты и быстрорежущие свёрла, которые отлично подойдут для такой задачи как сверление жемчуга. Посмотреть их можно в разделе Инструменты. Кроме того, меня довольно часто спрашивают о приспособлениях для зажима маленьких бусин, в том числе, и жемчужин. Ведь сверлить крошечный шарик, держа его при этом пальцами не очень удобно, а в случае применения бормашинки и не вполне безопасно. Для таких работ отлично подойдут вот такие мини-тиски.

Источник: samodelckin.ru

Вышивка жемчугом на Руси

Вышивка жемчугом была на Руси необычайно популярным видом рукоделия, в котором русские мастерицы достигли невиданного совершенства.

Мастерские Кремля, 1672−1673 гг.

Первые упоминания о жемчуге на Руси датируются десятым веком. Жемчуг считался исконно русским украшением. Богаты жемчугом были реки и озера русского севера. Начиная с XI века, жемчугом стали украшать фрески, иконы, мозаики и предметы религиозного культа.

Наши северные реки были так богаты жемчугом, что расшитые жемчугом праздничные наряды могли позволить себе даже обычные крестьянки. Путешественник барон Август фон Гакстгаузен в описании некоторых губерний, например, Нижегородской, сообщает, что «каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин»!

До конца ХIХ века Россия занимала второе место в мире, после Индии, по экспорту речного жемчуга. Среди европейских стран она имела самые богатые промыслы речного жемчуга. Жемчужные раковины водились в более чем двухстах реках Российской империи.

Подольник фелони (часть церковного облачения), Мастерские Кремля, XVII в

Лучший русский жемчуг назывался «скатным», то есть круглым, скатывающимся. Жемчужины неправильной формы называли “рогатыми” или “угольчатыми”.

Перед использованием жемчуг проходил обработку в несколько этапов. Жемчуг, только вынутый из раковин, твердеет не сразу и при затвердевании может потерять в качестве. Поэтому его подвергали так называемому «замариванию».

Так этот процесс описывается в старинных книгах о ловле жемчуга: «Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием». После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет». Затвердевший жемчуг зачастую дополнительно чистили и шлифовали. Затем с помощью сверл разного размера в жемчуге просверливались отверстия (порой толщиной в человеческий волос), но известно также, что еще не затвердевший жемчуг для вышивания могли просто проткнуть тонкой иголкой. На финальном этапе жемчуг сортировался по размеру.

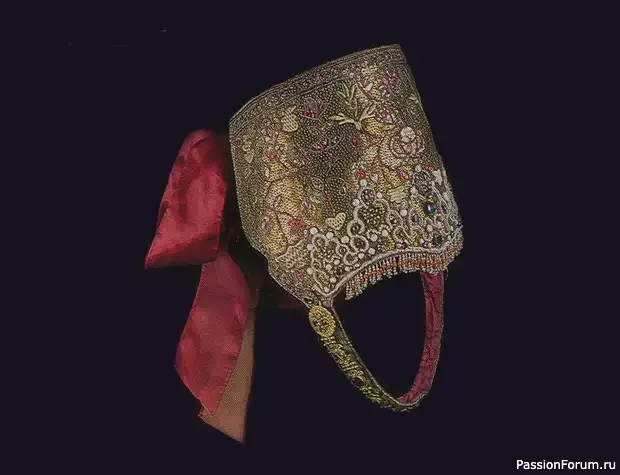

Женский головной убор. Вологодская губерния XVIIIв.

«На образах богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе» (барон Гакстгаузен). Иностранцев ошеломляло обилие жемчуга в России.

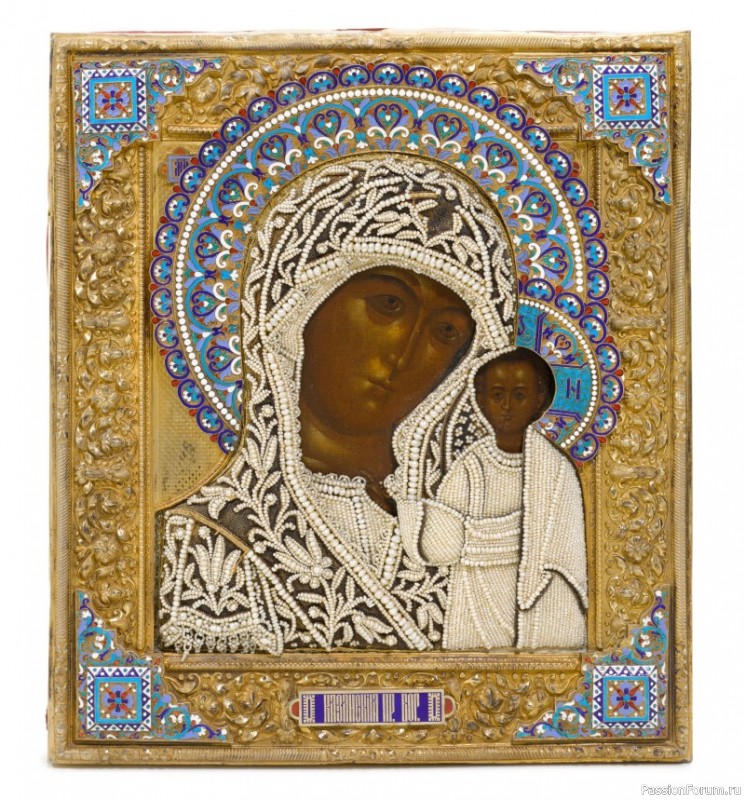

Серебро, золочение, жемчужная риза, Москва, середина 18 века

Серебро, чеканка, гравировка, золочение, жемчужная риза. Москва, конец XVIII века.

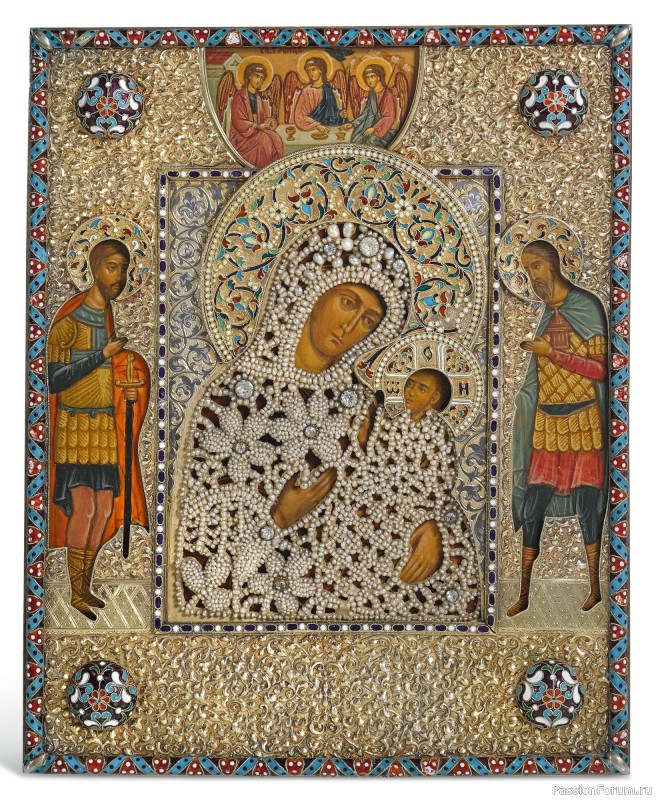

Икона Иерусалимской Богоматери. Серебро, чеканка, гравировка, золочение, перегородчатая эмаль, жемчужная риза.

товарищество А.М. Постникова, Москва, 1892 г.

Серебро, чеканка, гравировка, золочение, перегородчатая эмаль, жемчужная риза. Москва, конец 1895 год, Антон Чеварзин.

Шитье жемчугом, иначе называвшееся «низанье», «саженье», считалось прерогативой женщин. Слава о русских мастерицах гремела даже за пределами страны. «В шитье, — писал шведский дворянин Петерей, — они опытны и искусны так, что превосходят многих вышивальщиц жемчугом и их работы вывозились в далекие страны».

Cпрос на жемчужное шитье был так высок, что повсеместно стали возникать мастерские, не только при монастырях, но и светские, так называемые «светлицы». Известны работы светлиц князей Старицких, бояр Годуновых, «торговых гостей» Строгановых и многих других.

Кокошник XVIII. Олонецкая губерния

Кстати, в старину жемчужные украшения носили не только женщины, но и мужчины. Например, в летописи сказано, что князь Святослав носил одну сережку, украшенную жемчугом. А отец великого Дмитрия Донского передал сыну золотой пояс с каменьями и жемчужными украшениями.

Сапожок, вторая половина XVII века, Оружейная палата

Поручи (часть церковного облачения), вторая половина XVII в.

Поручи, Мастерские Кремля, 1672−1673 гг.

Жемчужины речные охотники искали в раковинах моллюсков, называемых перловками жемчугоносными, или европейскими жемчужницами, обитающими в проточных холодных водах ручьев и рек. Перловки водились далеко не в каждой реке, поэтому такие места необходимо было уметь находить. Чтобы запомнить место, ловцы делали пометки на деревьях, растущих на побережье.

Добычу обычно проводили в июле-августе, поскольку в это время вода достигала максимальной температуры +13 °С. В более холодных и глубоких речках жемчужниц ловили с плотов, используя расщепленные на концах шесты. Кроме того, в арсенале ловцов были остроги и железные сачки. Ловцы ложились на плот и шарили щупом по дну. Из найденных раковин выбирали только кривые, горбатые и неровные.

Именно в них зарождались драгоценные горошинки.

За лето ловец мог выловить жемчуга на 200-300 рублей, что по тем временам было немало. Самый лучший по размерам и цвету жемчуг добывали на Белом море у города Кемь. На городском гербе даже изображен жемчужный венок на голубом фоне.

Кокошник, Новгородская губ. Расшит речным жемчугом. Русский музей

Кокошник, 2-я половина 19 в, Псковская губерния

Кокошник. Речной жемчуг, перламутр, бисер, золотое шитье. Олонецкая губерния, XIX век. Русский музей

Сорока-женский головной убор. Курская Губерния XIХ в.

Повязка-девичий головной убор. Русский Север XVIII в.

В быту использовали не только жемчужины, но и раковины перловок. Из них изготавливали красивые перламутровые пуговицы, а также инкрустации для отделки различных вещей.

Зачастую вышивка жемчугом соседствовала с золотным шитьем, например, жемчужные нити обшивалась с обеих сторон шнуром из 6−7 скрученных вместе золотных нитей. Кроме того, использовались разнообразные материалы, блестки, другие драгоценные камни.

Саккос, Мастерские Кремля, 1696 г.

Интересный факт: все образцы древнего шитья, которые выполнялись на пяльцах (независимо от техники), с обратной стороны смазывались клейстером, сваренным на квасу, чтобы предохранить работу от съеживания при снятии с пялец! Клей при этом наносился прямо рукой с обратной стороны шитья, и иногда, в частности в крупных работах, смазывалась полностью вся изнанка.

Княгиня Юсупова Зинаида Николаевна. Наряд для бала. 1903 г.

Стоит сказать, что бездумная и варварская добыча ценных жемчужниц в тридцатых годах XX века нанесла значительный урон природе. В ходе добычи на прионежском и карельском побережье скопились большие кучи раковин, поскольку все правила промысла были забыты. А о восстановлении популяции моллюсков вообще никто не заботился. Вскоре ареал обитания жемчужниц стал настолько небольшим, что добыча их стала не выгодна.

На сегодняшний день более 90% жемчуга выращивается на плантациях, а кроме того, существуют способы создания искусственного — например, послойное нанесение перламутра на шарик-основу. Цена натурального жемчуга крайне высока, и добывается его очень мало, ведь для того, чтобы получить несколько качественных жемчужин, необходимо убить около сотни моллюсков!

Источник: www.passionforum.ru