Глядя на старинные полотна и фотографии порой удивляешься, как дорого одеты жительницы «немытой России». Невероятной красоты украшения и головные уборы из жемчуга, на которые уходило огромное количество этого драгоценного материала, были, конечно, семейным достоянием и передавались из поколения в поколение, но, тем не менее, странно, что они были доступны не только знати, но и зажиточным крестьянам.

Жемчужный промысел

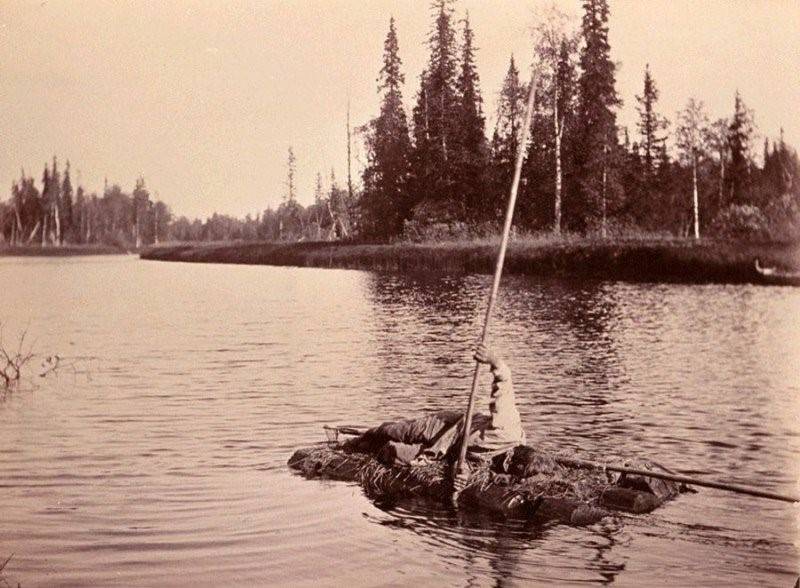

Ответ на вопрос, откуда у крестьян раньше было столько жемчуга, очень прост – они его сами добывали. Европейская жемчужница в огромных количествах водилась в северных реках, особенно – в Архангельской губернии, по берегам Белого моря. Около 200 жемчугоносных рек было известно в XVII веке в России. Для добычи драгоценных перлов строили специальные плоты.

В центре была дыра, в которую просматривали дно, и, если натыкались на скопление раковин, вытаскивали их специальными длинными щипцами. На мелководье жемчужниц просто нащупывали ногами и доставали – такой промысел был под силу даже детям.

Как добывают жемчуг

Добыча жемчуга с плота в России

Интересно, что, найдя крупную жемчужину, ее на пару часов засовывали в рот, «замаривали», а потом еще некоторое время держали на груди в мокрой тряпице – считалось, что так жемчужина укрепляется.

В старину жемчужный промысел был доступен абсолютно всем

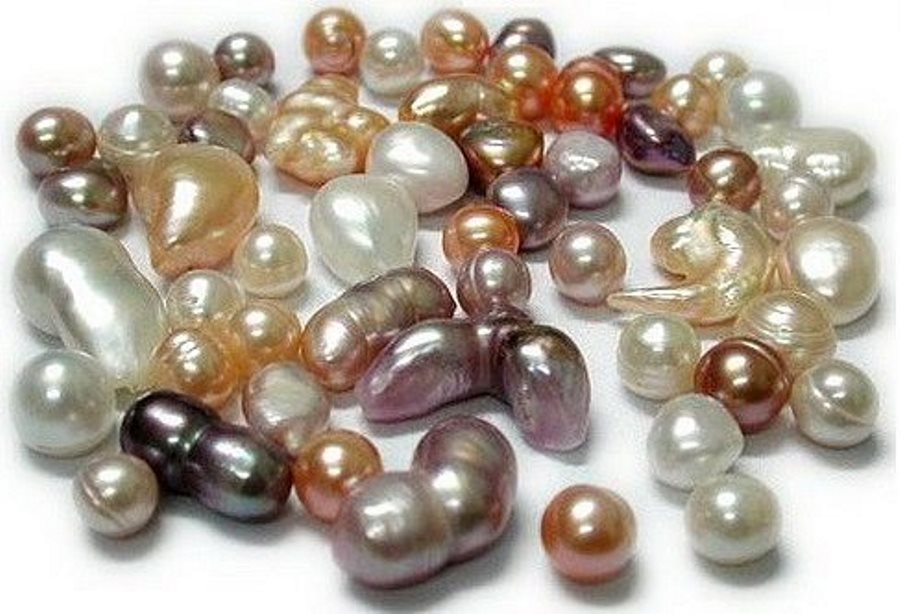

Конечно, речной жемчуг отличается от морского, но зато его было очень много, да иногда среди неправильных и мелких попадались настоящие «перлы» — крупные и абсолютно ровные, такие, что, если положить на блюдечко, жемчужина сама не будет стоять на месте. Такой жемчуг назывался «скатным» и, кстати, именно так определяли его стоимость – чем дольше катится сам, тем дороже.

Русские красавицы в жемчугах на портретах Маковского

Объемы добычи были такими, что жемчуг был действительно доступен даже небогатым людям. Им украшали не только одежду, но и оклады икон, фрески и предметы культа, книги, седла, оружие. До конца XIX Россия была после Индии вторым поставщиком жемчуга в Европу. Государство несколько раз пыталось взять выгодную добычу под контроль, но это не получалось.

Например, указ Петра I с запретом ловли от 1721 года пришлось отменить через десять лет. А Елизавета Петровна запрещать добычу не стала, но привлекла к этому делу армию, которая в 1746 и 1749 годах принимала участие в специальных экспедициях. Хотя жемчуга в царских сокровищницах хватало всегда. Особенно это было заметно во время разгромов: в 1611 году, взяв Кремль, поляки от безделья стреляли крупными жемчужинами из мушкетов, а во время Соляного бунта 1648 года бунтовщики-грабители жемчуг мерили пригоршнями и продавали желающим полными шапками.

Вот как добывают жемчуг. Какой ценой добывают жемчужину

Церемониальная одежда русских царей была богато расшита жемчугом

Богатство на голове

Жемчуг, как природный материал, да еще и выращенный внутри раковины, всегда наделялся магическими свойствами. Белизна, переливчатость блеска делали его символом чистоты и праведности, поэтому особенно любили его девушки и молодые женщины. В каждой области наряды и головные уборы имели свои особенности, поэтому неудивительно, что наиболее богатыми жемчужными украшениями отличались северные губернии. Для изготовления некоторых головных уборов уходило огромное количество этого драгоценного материала.

Торопецкий кокошник — особый вид женского головного убора отличался множеством жемчужных шишечек. Считался символом плодородия: «Сколько шишек, столько детишек» .

Кокошник с жемчужными шишечками – женское украшение псковской области, особенно славились в его изготовлении мастерицы Торопецкого уезда

Северная поднизь – волнообразная нижняя часть головного убора девушек Заонежья. На изготовление этой сеточки уходило 3 до 20 золотников жемчуга (1 золотник — 4,26 г), так что стоило такое украшение недешево даже в старину.

Фотографии девушек северных регионов России. Богатая северная поднизь – богатая и очень красивая часть головного убора.

Почти невесомый MacBook Air в re:Store. Рассрочка до 12 месяцев

Девушка-карелка в национальном головном уборе

Псковский кокошник – необычный вид этого украшения представлял собой картонную «шляпу», обтянутую богато расшитой тканью, и сеточку-поднизь, которую еще называли «ряской». Особенно интересными были эти головные уборы в Верхних Луках.

Необычный кокошник Псковской губернии

Такие украшения были семейной гордостью. В старину считалось, что жемчуг, как «живой» материал, любит молодых, а на стариках он со временем тускнеет и сохнет. Поэтому пожилые женщины передавали свои сокровища девушкам и молодухам, чтобы восстановить их блеск. Кроме такого «щадящего» способа были еще народные рецепты для восстановления красоты потускневших жемчужин.

Правда, не все они годились для готовых сложнейших изделий. Самым простым способом считалась очистка солью: жемчуг в полотняном мешочке нужно было пересыпать ею и полоскать в воде, пока соль не растворится, вымыв чужеродные частицы. Еще хорошим средством для очистки слыла майская роса. Ну, а если ничего не помогало, давали склевать жемчужину самому яркому петуху. Через несколько часов ее доставали из птичьего желудка, сияющей первозданным блеском, а заодно и суп варили.

От избы до дворца

Понятно, что многовековая добыча в таких массовых масштабах постепенно привела к истощению этого природного ресурса. Со временем жемчуга в России становилось все меньше, а цены на него возрастали. Однако высший свет, разумеется, не отказывал себе в этом, теперь уже дорогом, удовольствии. Понятно, что только местным жемчугом они никогда не ограничивались.

Сохранилось огромное количество портретов XVIII-XIX веков, на которых русская знать щеголяет своими драгоценностями. Дело, наверное, еще в том, что жемчуг, очень красив, но при этом скромен. Он оттеняет женскую красоту, не перетягивая внимания на себя, поэтому жемчужные украшения во все времена очень любили писать художники.

Источник: www.neizvestniy-geniy.ru

Забытое ремесло: добыча жемчуга раньше была распространена в России

Жемчуг издавна ценился людьми. Женщинам были по душе прекрасные украшения, изготовленные из него. Оказывается, жемчужный промысел был широко распространен и на Руси. Добычей занимались в Пермской, Казанской, Вятской, Ярославской, Симбирской губерниях и особенно в Олонецкой и Архангельской. В этих регионах продажа жемчуга составляла значительную часть крестьянского дохода.

Использование материала в старину

Жемчуг добывали в России на северных реках до начала XX века. Он считался очень ценным, дороже него были только алмазы. Речной жемчуг использовали для украшения икон и царских одежд. Его широко применяли для создания женских нарядов. Например, им украшали ожерелья, сережки, кокошники и платья.

На фото, приведенном в нашей статье, можно полюбоваться украшениями княгини Юсуповой, сделанными из русского речного жемчуга.

Кстати, в старину жемчужные украшения носили не только женщины, но и мужчины. Например, в летописи сказано, что князь Святослав носил одну сережку, украшенную жемчугом. А отец великого Дмитрия Донского передал сыну золотой пояс с каменьями и жемчужными украшениями.

Как добывали жемчуг?

Жемчужины речные охотники искали в раковинах обыкновенных моллюсков, называемых перловками жемчугоносными, или европейскими жемчужницами, обитающими в проточных холодных водах ручьев и рек. Если подобный промысел в экзотических странах отличался сложностью и риском, то нас Руси он был абсолютно несложным и безопасным. Раковины обычно находились на незначительной глубине, поэтому не было необходимости нырять за ними. Поэтому крестьяне не рисковали жизнью, добывая драгоценный жемчуг.

И все-таки добыча раковин требовала некоторых умений и знаний. Перловки водились далеко не в каждой реке, поэтому такие места необходимо было уметь находить. Чтобы запомнить место, ловцы делали пометки на деревьях, растущих на побережье. Добычу обычно проводили в июле-августе, поскольку в это время вода достигала максимальной температуры +13 °С.

В более холодных и глубоких речках жемчужниц ловили с плотов, используя расщепленные на концах шесты. Кроме того, в арсенале ловцов были остроги, сачки и железные сачки. Ловцы ложились на плот и шарили щупом по дну. Из найденных раковин выбирали только кривые, горбатые и неровные. Именно в них зарождались драгоценные горошинки.

Из 1000 выловленных раковин лишь в одной можно было найти стоящую жемчужину. Драгоценное содержимое раковин могло иметь круглую форму, полукруглую или плоскую.

Развитие промысла

В те далекие времена чиновники мешали людям наладить промысел в Олонецкой губернии. В 1734 году, в период правления Анны Иоанновны, предприимчивый люд Шуйского погоста вместе с купцами били челом перед императрицей. Они просили разрешения добывать жемчуг, чтобы местные офицеры и старосты не препятствовали им. После прошения Сенат указом разрешил абсолютно всем заниматься добычей, но с одним условием. Самые красивые и крупные экземпляры необходимо было сдавать в специальную Коммерц-коллегию за определенное вознаграждение.

В 1871 году два крестьянина Дмитриев и Матвеев преподнесли Марии Александровне (супруге императора Александра ІІ) 11 лучших жемчужин, за что женщина пожаловала им в награду золотые часы и по 200 рублей. За лето люди могли выловить раковин на 200-300 рублей, что по тем временам было немало. А вот жители деревеньки Варзуги в 1913 году выручили 12 тыс. рублей. Самый лучший по размерам и цвету жемчуг добывали на Белом море у города Кемь. На городском гербе даже изображен жемчужный венок на голубом фоне.

Исчезновение промысла

Стоит сказать, что бездумная и варварская добыча ценных жемчужниц в тридцатых годах XX века нанесла значительный урон природе. В ходе добычи на прионежском и карельском побережье скопились большие кучи раковин, поскольку все правила промысла были забыты. А о восстановлении популяции моллюсков вообще никто не заботился. Вскоре ареал обитания жемчужниц стал настолько небольшим, что добыча была уже не выгодна.

Интересные факты

Стоит сказать, что на Руси издавна научились использовать не только жемчужины, но и раковины. Из последних изготавливали красивые перламутровые пуговицы, а также инкрустации для изготовления различных вещей.

К сожалению, жемчуг не отличается долговечностью. При длительном хранении он быстро теряет перламутровый блеск, потом мутнеет и превращается в известковый порошок. Именно по этой причине до наших дней не сохранились украшения наших предков.

Жемчужный промысел на Руси начался давно. Но наибольшего расцвета он достиг в XVI-XVII веках. В этот период добыча велась в 60 реках. Вначале добычей занимались монастыри, а потом промысел стал настолько масштабным, что Петр І запретил частным лицам заниматься им.

На Руси жемчуга использовали для декоративных целей и для художественного шитья. Это искусство достигло небывалых высот. В XII веке его очень ценили при королевских и императорских домах Парижа, Рима, Византии. Дорогие ткани привозили из Италии, Индии и Персии. Мастерицы шили серебряными и шелковыми нитями, украшая контуры и фрагменты рисунков жемчугом.

Так создавались знамена, оклады для икон, хоругви, праздничные одежды для духовников. Искусство шитья максимального расцвета достигло в XVI веке. В то время стала очень известной мастерская Ефросиньи Старицкой. Произведения ее работниц не имели себе равных. Их по праву считают лучшими работами старинного русского шитья.

Источник: hochyvseznat.ru

Как раньше добывали жемчуг

А.В.Пыжиков: жемчуг – утраченный промысел Древней Руси.

А.В.Пыжиков о жемчуге Руси. /youtube.com/

5 апреля 2018г. на канале ДеньТВ А.В.Пыжиков (1965-2019), российский историк, специалист по истории России, доктор исторических наук, профессор, просветитель, провел очередной выпуск из цикла «Тайны нашей старины» под названием «Исчезнувший жемчуг Руси».

Начало см. в пред. статьях:

Украшения из жемчуга /yandex.ru/

В этом выпуске А.В.Пыжиков говорит о жемчуге – гордости России, о том, что еще в Древней Руси существовал очень распространенный жемчужный промысел – ловля жемчуга.

В XVII в. в России было известно около 200 жемчугоносных рек. Этот промысел своими корнями уходил в глубокую древность и упоминается в былинах.

Уже говорилось о том, насколько Русь была богата жемчугом, но всё это было раньше. Почему же сегодня жемчуг приходится покупать за большие деньги за границей, а не собирать это богатство руками по русским рекам?

речной жемчуг /yandex.ru/

Потому что, как говорят биологи, сегодня жемчужницы стали в России большой редкостью и занесены в красную книгу. Биологи грешат на плохую экологию и хищническую добычу жемчуга с XVI по XIX вв.

Это вроде бы так, да не очень так. Чтобы понять, что не так, достаточно посмотреть на общую картину и хронологию событий, связанные с жемчужным промыслом.

За время правления Петра I (1672-1725) было выпущено огромное количество законодательных актов, в общей сложности их набралось несколько томов.

Среди этих законодательных актов есть указы от 1700г., 1703г., 1712г., 1716г., 1721г. и 1722г., регламентирующие жемчужный промысел и ловлю жемчуга в реках в России. Основные указы о ловле жемчуга относятся к 1721г. и 1722г.

Жемчужный промысел процветал и приносил немалый доход, пока в 1721г. Пётр I не взялся за дело. Он издал указ, переводящий весь жемчуг в собственность государства. Отныне всё добытое должно было сдаваться в государственную казну.

Указ от 08.06.1721г «О жемчужной ловле» – большой, занимает несколько страниц. В этом указе говорится, что во множестве рек и речек находят огромное количество речного жемчуга, поэтому верховная власть решает урегулировать и упорядочить этот промысел.

А по сему для этого необходимо узнать, где и сколько вылавливают жемчуга, более того, весь улов и всю эту отрасль следует поставить под верховный контроль. Отныне частным лицам запрещено вести жемчужный промысел (хищническая добыча истощит ресурсы).

Митра, украшенная жемчугом. 1626г. /yandex.ru/

Фактически в указе от 08.06.1721г. прозвучал запрет ловли жемчуга для простого населения России. Теперь это стало прерогативой государства и только с разрешения властей и воевод стало возможно заниматься жемчужным промыслом.

Местные власти теперь по берегам рек должны были ставить охрану, создавать специальные сторожевые бригады для пресечения теперь незаконной ловли жемчуга. За незаконную ловлю жемчуга назначались штрафы, поощрялось доносительство на незаконных ловцов.

Указ от 22.07.1722г. «Об определении определенных смотрителей за ловлей жемчуга» ужесточал меры наказания за незаконную ловлю жемчуга и назначал дворян, которые должны были организовывать и контролировать этот промысел.

Головной убор коруна. XVIII в. /yandex.ru/

В действительности получилось следующее. Сначала верховная власть в лице Петра I попыталась поставить себе на службу очень доходный жемчужный промысел, чтобы доходы и богатство, которые он приносил, доставались исключительно власти.

Но фактически, верховная власть не сумела организовать контроль и учет в жемчужном промысле. Стало ясно, что контроль добычи жемчуга и доходы от его продажи не соответствуют масштабам и запросам, выдвинутым верховной властью.

Когда боярская знать во главе с Петром I поняла, что у нее не выходит получать дополнительный доход для собственного еще большего обогащения, как хотелось бы, тогда последовали откровенно репрессивные меры в отношении жемчужного промысла по принципу «если не нам, то не доставайся же никому».

А когда верховная власть дозналась, что жемчужным промыслом занимается в основном женщины, то репрессии со стороны верховной власти начались конкретно против них.

На государственном и церковном уровне был специально разработан «образ русалок» – ведьм, душ утопленниц, выходящих по ночам из воды и затаскивающих зазевавшихся путников в глубины рек.

Также было проведено целенаправленное опорочивание и такого животного как жаба – был специально создан ее мерзкий образ. И жабы, и русалки были причислены к нечистой силе, а женщин, которые могли долго находиться в воде, на глубине, объявили ведьмами и на них обрушились гонения со стороны властей и церкви.

Ловец жемчужниц. /yandex.ru/

Таким образом, период правления Петра I стал отправной точкой уничтожения народного жемчужного промысла.

Верховная власть, ориентированная на Европейскую цивилизацию и европейские ценности, практически запустила разорение жемчужных источников, которое за последующие 200 лет приобрело угрожающие масштабы.

В 1721г. было совершенно запрещено заниматься частным жемчужным промыслом, но, видно, не так пошло, как хотелось, и через 10 лет запрет сняли с оговоркой, что промышлять частникам можно, оставляя мелочь себе, а крупный и чистый жемчуг сдавать в казну. За это полагалось вознаграждение. В 1764г. Сенат издал закон, в котором подтверждалось право «ловить жемчуг в реках-озёрах, в чьих бы они дачах ни были, всем невозбранно».

Речной жемчуг /yandex.ru/

Но промысел жемчуга стал затухать. Уже через 100 лет в 1870г. за границу было продано товара всего лишь на 1500 руб. Произошло катастрофическое падение добычи речного жемчуга. Специальные меры по упорядочению жемчужного промысла, которые разработало правительство Александра II, не дали нужных результатов.

Было сказано, что жемчуга в Средней России нет. Также перестали добывать жемчуг и в других местах России. Под угрозой оказался Прикамский, «вятский» жемчуг. Здесь он ещё попадался, но всё реже и реже. К концу XIX в. жемчужный промысел перестал существовать и в Прикамье, и в Сибири.

Пресноводные жемчужницы /yandex.ru/

На фоне общего ухудшения положения в 1912г. произошёл необъяснимый скачок добычи жемчуга – за границу только карельского жемчуга было продано на 300.000 руб. золотом! Словно прощальная песня «лунных слёз»…

В начале XX в. промыслового жемчуга в России уже практически не было. Вскоре после революции 1917г. организация жемчужного промысла была признана нецелесообразной

В 1921г. на мировом рынке появился культивированный морской жемчуг из Японии. Япония стала главным поставщиком жемчуга на мировой рынок. А в 1952г. была запрещена промысловая добыча и морского жемчуга.

Можно ещё отметить исследования советских учёных, которые оценивали возможности возобновления жемчужного промысла в СССР:

Жемчужница, хранительница жемчуга. /yandex.ru/

«Широко распространена жемчужница в реке Кереть на Северо-Западе СССР. Она течёт по скальному грунту и заболоченным землям, в ней много порогов и плёсов… Общие запасы жемчужниц в реке 4.5 млн. экземпляров [Голубев, Есипов, 1973]».

Количество пресноводных жемчужниц в водоёмах Северо-Запада СССР было признано достаточно большим, хотя в начале 20-х годов они оценивались лишь в 3 млн. особей. Однако массовая добыча жемчуга так и не была организована.

Теперь мы совершенно чётко видим, что плохая экология хоть и мешает процветанию жемчужниц – поставщиков жемчуга, но вовсе не является главной причиной их исчезновения, как нам пытаются преподнести биологи.

Экологически (в смысле промышленного загрязнения) природа России в XIX в. была ещё девственной, а моллюски вымирали. И наоборот после индустриализации 1930-х годов, жемчужницы увеличили свою численность на одну треть.

Следует понимать, что выловить всех жемчужниц по всем ручьям Прикамья, это всё равно, что все грибы по лесам собрать. Не хватит на это ни сил, ни человеческих ресурсов, ни времени.

Всего этого недостаточно, для вымирания жемчужниц в таких масштабах, и с такой скоростью. Должны быть и другие причины. И, по крайней мере, одна такая причина есть.

За беду, которую привносит человеческая алчность в этот мир, явно несёт ответственность Западная цивилизация (система социальных ценностей), расползающаяся по земле, как раковая опухоль.

Это резкое изменение климата, изменение полноводности рек, изменение растительности, постепенное уничтожение флоры и фауны и загрязнение Природы, всей экологической системы, в которую входили не только жемчужницы, но и животные и растительный мир, которые сегодня можно увидеть только в красной книге.

Там, где текли полноводные реки, сейчас сочатся хилые ручейки. Чистые проточные водоёмы с песчано-каменистым дном заболотили и заилились. Вековые хвойные леса превратились в молодые осиново-берёзовые заросли.

Сегодня мы живём практически на зарастающей помойке. И хотя даже в таком виде наша природа удивительно красива, она не сравнится с тем, что было ещё совсем недавно, не более 400-300 лет назад.

Биологи, как и весь «учёный мир», воспринимают симбиоз (взаимодействие) растений и животных внутри экологической системы в принципе правильно, но видят пока только 10% реальности.

Поэтому удивляются как дети, встречая необъяснимую разумность отношений в живой и, казалось бы, совершенно дикой природе. Они только сейчас начали осознавать, что растения передают друг другу сигналы, но дальше того, что это происходит путём выделения запахов, идти не смеют.

Нет, экологическая система это не просто приспособление и выживание. Это гораздо более разумная организация жизни. Там есть место и чувствам, и любви, и мыслям.

Муравейники, стаи перелётных птиц, деревья и т.д., они ведь мыслят. А самое главное, человек – это органически необходимая часть такой системы. Для него там есть своя ниша. Он творит вокруг себя ЛАД (гармонию).

И в том нормальном, сказочном мире, что остался в наших воспоминаниях, мы были на своём месте. Потому в сказках герои и разговаривают со зверями, птицами и деревьями. В этом нет никакого вымысла. Любая экологическая система – это настоящее Царство Природы, и Человек в ней не Царь, а один из ее участников.

Человек должен творить вокруг себя гармонию /yandex.ru/

На оскудение Природы повлияли не только события истории и деятельность человека, изменившие климат. Климат постепенно восстанавливается, но сам Человек изменился. Древнее восприятие реальности и природы было переформатировано.

Вспомним лозунг: «Нельзя ждать милостей от природы – наша задача взять их!». Мы стали враждебны этому миру. Лад исчез. Экологическая система почти везде вошла в режим выживания и дикости, сохраняя лишь частички былого величия.

Пропали не только жемчужницы, пропала рыба в реках, пропали многие виды животных и растений. Всё изменилось – сказка ушла. Разве дело только в жемчуге? Процветание жемчужниц – лишь показатель состояния природы, на которое очень сильно влияет Человек.