Алмазы, древнейшее сокровище в мире, образовались более 3,3 миллиарда лет назад на глубине 200 километров под землей.

Алмаз среди графита

Откуда берутся алмазы ?

Эти камни образуются глубоко в недрах Земли в течение миллионов лет. Для их формирования необходимы сильное давление высокая температура, и другие физико-химические условия.

Бриллианты проделывают удивительно долгий путь, прежде чем оказаться в ювелирных изделиях.

Основными местами, в которых образуются алмазы, являются такие районы континентов, где в течение долгого времени не происходит какая-либо геологическая активность. Протекает этот процесс на большой глубине — примерно от 100 до 200 километров. Такая глубина выбрана исходя из условий, которые там создаются. Температура на такой глубине достигает 1 500 градусов Цельсия , а давление часто переваливает за отметку 40 000 атмосфер . Такие условия способствуют переходу углерода из графита в другую модификацию – алмаз, имеющую плотно упакованную атомами кубическую структуру. Пробыв миллиарды лет на больших глубинах, алмазы выносятся на поверхность кимберлитовой магмой во время вулканических взрывов, образуя при этом коренные месторождения алмазов – кимберлитовые трубки.

Изготовление алмазов в домашних условиях

Наглядная схема кимберлитовой трубки

Расплавленный кимберлит формируется в верхней мантии Земли. Под влиянием экстремально высокой температуры и давления он быстро расширяется. В результате магма извергается, выплескиваясь на поверхность Земли и увлекая за собой алмазосодержащую породу. Перемещаясь с невероятной быстротой, изверженная магма образует трубку, ведущую к земной поверхности.

При охлаждении магма застывает, образуя породу под названием «кимберлит». Эта порода заполняет вертикальные образования, которые называют «кимберлитовыми трубками».

«Кимберлит» назван в честь южноафриканского города Кимберли, где в такой породе впервые были обнаружены алмазы.

Кимберлитовые трубки считаются наиболее важным источником алмазов, камни ювелирного качества встречаются лишь в одной из каждых двухсот таких трубок. Чтобы получить бриллиант ювелирного качества массой один карат, необходимо переработать в среднем 250 тонн кимберлитовой породы.

Почему алмаз самый твердый в природе?

Алмаз, самый прочный из известных материалов, состоит исключительно из углерода. В природе углерод имеется в изобилии и в различном виде. Разница между алмазом и куском угля заключается в их молекулярной структуре. Структура угля аморфна, с органическими молекулами разложившегося материала растительного и животного происхождения.

А у алмазов структура кристаллическая, напоминающая пирамиду. При образовании алмаза каждый из его атомов углерода вступает в связь с четырьмя другими атомами углерода. Фактически, каждый атом участвует в четырех очень крепких ковалентных связях.

Поэтому алмаз в 58 раз прочнее любого другого материала, существующего в природе.

АЛМАЗ из АРАХИСОВОЙ ПАСТЫ — Лайфхак! Я в шоке! + Соболев

Считается, что первые алмазы были обнаружены в индийских реках еще в IV веке до нашей эры. Но лишь в 1867 году алмазы были найдены в Кимберли (Южная Африка). Сегодня ЮАР — одна из главных алмазодобывающих стран

Можно ли сделать алмаз в домашних условиях?

Люди во все времена хотели сделать невозможное возможным. В том числе опробовать методы, чтобы узнать, как сделать алмаз и вырастить его в домашних условиях.

Задача эта действительно непростая и требует вдумчивого и кропотливого отношения к процессу.

Пару лет назад ученым удалось под кратковременным воздействием лазерного импульса заставить углерод нагреться практически до 3800 градусов по Цельсию. После этой процедуры углерод быстро охлаждается. В результате этого американским ученым удалось получить пока что самую твердую форму углерода, названную Q-углеродом.

То есть практически такой камень можно получить при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре (при наличии лазера конечно). Самое интересное, что по результатам таких экспериментов, в Северной Каролине (а именно там проводились испытания) пришли к выводу, что данная форма углерода превышает по прочности алмаз.

Но и это еще не все – настоящий алмаз в наши дни можно сделать буквально за считанные минуты.

Правда понадобится еще и огромное статическое давление и температура порядка 2500 градусов. Но такие алмазы получаются (за счет поликристалличности) даже более твердыми, чем природные аналоги.

Но все эти способы хоть и хороши, однако требуют хотя бы частичного воспроизведения природных условий. Единственное, что ученым удалось «скосить» – это время, затрачиваемое на создание минерала. Также иногда получается уменьшить и температуру с давлением, но тут уже требуется специализированное оборудование, стоящее немалых денег и труднодоступное для обывателя.

Так возможно ли вырастить алмаз самостоятельно?

На самом деле, для создания алмаза (в идеале) должны соблюдаться следующие условия:

- Давление более чем в 100 000 атмосфер.

- Температура порядка 1600 градусов (или выше).

- Сотни тысяч лет (лучше дольше).

Искусственным образом сейчас удается создать алмазы за несколько месяцев. Однако остальные условия все равно приходится соблюдать.

Но безумные экспериментаторы не собираются отчаиваться. Вот что они предлагают:

- C помощью волшебного сочетания трубы, графита и тротила предлагают создать плотно запаянную конструкцию. Корпусом должна послужить труба, в которую надо сложить остальные компоненты. После образовавшегося взрыва нужно найти остатки эксперимента и вот в них-то и должны содержаться алмазы.

Этот эксперимент может стоить вам жизни! Не проводите его на практике!

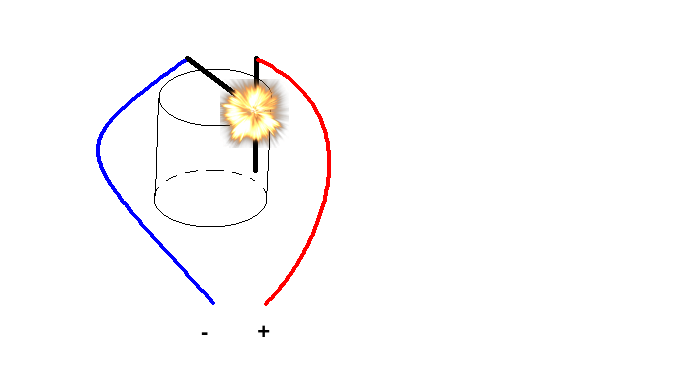

- Второй вариант куда более безопасный, но оставляет сомнения в реальности получения именно алмаза, а не просто красивого камня. Для этого возьмите источник высокого напряжения, а также провод, карандаш и жидкий азот (можно заменить водой). Отделите грифель от карандаша и крепко сцепите его с проводом. Конструкцию после этого следует заморозить, после того соединить с источником напряжения. Утверждается, что сразу же после пропускания такого разряда, грифель превратится в алмаз. Это весьма сомнительно, но в качестве очень осторожно проводимого домашнего эксперимента попробовать можно.

Таким образом, на данный момент создать по-настоящему домашний способ образования бриллиантов – задача практически нереальная. Однако если вам интересен сам процесс и вы хотели бы попробовать себя в качестве экспериментатора (возможно, вместе с юным поколением), то попробуйте следующий способ. Он проверен временем и многими поколениями – в результате получаются прекрасные кристаллические структуры, так похожие на любимые многими алмазы и другие драгоценные камни.

В воду добавьте такое количество соли, чтобы она перестала растворяться. Возьмите ниточку и поместите на нее кристаллик соли. Эту совокупность опустите в приготовленный раствор и подождите несколько дней.

К стати, при добавлении пищевых красителей можно получить самые разнообразные цвета и оттенки «камушков». Аналогичным образом можно поступить с сахаром или медным купоросом.

В общем, создать для себя красивые камушки вполне реально. А если не ставите перед собой цель обогатиться, то это идеальный выход. К тому же, с такими экспериментами можно с ранних лет привить детям любовь к химии, что может сыграть в их жизни немалую роль.

Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал, впереди много интересных и познавательных публикаций.

Источник: dzen.ru

Как сделать алмаз

Высокая стоимость природных алмазов основана не на малом количестве натуральных камней, а на затратности их добычи. Геологические исследования говорят о большом количестве драгоценных кристаллов в районе кимберлитовых трубок, но вот извлечь большую часть диамантов из недр даже с современным оборудованием весьма проблематично. Естественно, что ученые задались вопросом о возможностях изготовления алмазов искусственным путем – это позволит удовлетворить высокий спрос на ювелирные камни и снизить себестоимость драгоценных вставок.

Выращивание кристаллов в бытовых условиях вполне реально и нередко практикуется в качестве экспериментов с детьми. Но большинство научных изысканий все-таки сводится к тому, что для образования углеродной кристаллической решетки атомного типа с сильными ковалентными связями требуется воздействие высокого давления и температуры 1800оС. Не многие могут похвастаться таким оборудованием у себя на кухне.

Встречаются описания экспериментов выращивания углеродного кристалла путем постоянного нагревания. Но есть нюанс:

- в качестве базы там предлагают использовать природный алмаз;

- чтобы получить прирост в 0,01 карата эксперимент нужно проводить непрерывно на протяжении года.

Скорость процесса прямо пропорциональна размерам исходного кристалла. Этот способ также нельзя назвать дешевым и выгодным по трудозатратам.

Технологии производства драгоценных камней

Синтетические алмазы относятся к группе ювелирных материалов, являющихся структурными и химическими аналогами природных кристаллов. Сюда же относят искусственные корунды. Есть вторая группа, куда входят синтетические ювелирные камни, не имеющие природных аналогов – тот же фианит и гранаты — иттрий-алюминиевый и галлий-гадолиниевый.

Основными методами синтеза искусственных драгоценных камней являются так называемые расплавные и раствор-расплавные способы.

Получение алмаза из графита

Первый синтетический диамант был получен именно из графита. Заготовка подверглась давлению посредством фазового перехода в совокупности с высокой температурой. Успешный эксперимент по перестройке кристаллической решетки графита в тетраэдрическую алмазную был проведен в 1955 году. При этом условиями среды были:

Современные лаборатории используют в качестве сырья богатые углеродом соединения. За год можно получить 200 – 300 искусственных кристаллов.

Органические соли

Получение кристаллов из растворов солей – еще один способ домашнего синтеза минералов. Не все полученные таким методом образцы оказываются стабильными. Некоторые разрушаются при испарении влаги, их приходится хранить в парафине.

- На основе выбранной соли готовят перенасыщенный раствор.

- С помощью нагрева получают кристалл затравки.

- На затравке погруженной в раствор комнатной температуры взращивают кристаллы – рубина, медного купороса.

Итоговый процесс кристаллизации проходит в открытой емкости, потому не следует выбирать органические соли, которые при испарении могут нанести вред органам дыхания.

Метод Огюста Вернейля

Эта технология стала популярной благодаря первоначальной простоте и высокой результативности. В короткие сроки можно вырастить несколько сотен килограммов искусственных кристаллов при относительно небольших финансовых затратах.

У метода есть второе название — «flame fusion», или газопламенная кристаллизация. Специальную печь для синтеза рубинов ученый сконструировал еще в 1896 году, дав толчок к развитию промышленного производства ювелирных камней.

Привлекательность метода заключается еще и в том, что для затравки достаточно небольшого фрагмента природного кристалла, а у применяемого сырья невысокое качество и, соответственно, низкая цена.

- Порошок шихта поступает порционно с кислородом, а внутрь камеры горения подается водород. Температура доходит до 2700°C.

- Расплавленная шихта собирается на керамическом основании, где в результате формируется цилиндрический монокристалл, именуемый «буля». Диаметр кристалла около 2 см, а длина 5-10 см.

- На формирование були среднего размера тратится порядка 4 часов.

Для полученных таким способом кристаллов изначально характерно большое внутреннее напряжение, из-за чего заготовки-були могут раскалываться.

Аппарат для работ на дому

Можно получить из графита подобие алмаза в бытовых условиях. Изготовление такого оборудования считается условно-безопасным. Несоблюдение техники безопасности может привести к серьезным последствиям. В качестве источника напряжения может выступать сварочный аппарат или другой прибор, дающий аналогичный ток.

- Графит с двух сторон необходимо обмотать проводом и заморозить.

- Охлаждение проводят погружением в жидкий азот, либо путем заморозки в воде.

- Далее к концам подсоединяется источник напряжения, через графит подается электрический ток.

Под действием высокого напряжения резко повышается температура и происходит трансформация кристаллической решетки в алмазную, образец становится твердым.

Источник: severbrilliant.ru

Как мы с братом алмаз делали

Наверное, у кого-то из читателей мелькали мысли «а можно ли сварить настоящий алмаз на кухне и/или на коленке». Можно, и я решился рассказать, как мы с братом это еще в детстве делали.

Предыстория и благодарности

Мне повезло — мой папа инженер, а инженер должен знать все. Папа работал на предприятии связи (спутниковая и наземная релейка) и в советские времена родителям разрешали брать детей на работу. Наверное, хотели династии на предприятиях выращивать, а может еще почему, но это было классно, жаль что сейчас запрещают. Я и мой двоюродный брат бывали там часто.

К большей части рабочего оборудования нас естественно не подпускали и у самих мозгов хватало не трогать, но среди рабочего оборудования можно было пользоваться компьютерами (не подключенными к основному оборудованию связи и управляющим механизмам) и измерительными приборами, а вот сломанное было в полном распоряжении. Тогда не было модного слова утилизация, но и не было столько мусора, т. к. все разбиралось и пускалось в оборот, помню даже корки хлеба в хлебном магазине собирали, а уж детали аппаратуры тем более.

Это были не только платы и целые стойки, бывало силовое оборудование и даже кое-какие механизмы. Нам давали разбирать такие классные штуки как ВКУ (видео-контрольное устройство что-то типа телевизора) и другую аппаратуру, в т.ч. высокочастотные приемо-передатчики, компьютеры и управляющие механизмы.

Мы разбирали до последнего винтика и последней детальки, проверяли детали на исправность, сортировали и раскладывали по разным ячейкам в специальных ящичках. Даже металлические элементы самих стоек и провода использовались вторично (кое-какое оборудование создавалось на месте при необходимости). Мы были счастливы.

Среди папиных коллег были интересные люди: лучшие инженеры и программисты (в те времена в связь абы-кого не брали, т. к. простой в пару минут уже грозил проблемами всему коллективу), там были классные технологи, лучшие механики, и кого там только еще не было, даже целый астроном — дядя Боря, который про звезды мог все рассказать. А как иначе, ведь полностью автономный объект должны содержать разные (и самые лучшие) специалисты из разных областей науки и техники.

И они там были. Был там и шикарный ассортимент технической литературы: по аналоговой и цифровой электронике, по программированию, по микропроцессорной технике, механике, химии, физике. В общем рай для мальчиков с начала разговорной речи до 12 лет. В общем к этому возрасту на ассемблере мы говорили лучше чем на русском языке.

Также у нас был почти обязательный набор многих советских школьников: «Юный техник», «ЮТ-для умелых рук», «Левша», «А почему?», «Радио», «В помощь радиолюбителю», «Моделист-конструктор» и т. д. и т. п. Все, что читалось в вышеуказанной литературе или было рассказано папиными друзьями, почти обязательно пробовалось на практике. Кроме разных электронных схемок и механизмов мы варили стекло, делали кирпичи, плавили металлические сплавы, увлекались ракетомоделированием и другими шикарными интересностями, в общем всем, чем должен заниматься стандартный советский школьник. Всем этим людям и моему папе мы благодарны за знания и умения, благодаря им мы занимаем текущее социальное положение и неплохо зарабатываем. Большое спасибо им (в т.ч. начальникам, которые разрешали детей приводить на работу) за наше счастливое детство.

Случайность

Шло теплое лето 1991 года. Мне было 10 лет, а моему двоюродному брату Женьке 11, и мы проводили опыты с электролизом. Покрывали все подряд тонким слоем всего подряд. От монеток до шишек с елок. Мы меняли материалы, пробовали разные варианты, анализировали получившиеся свойства, записывали в тетрадочку.

Все шло по плану, но однажды углеродный электрод закоротил на второй контакт и немного нагрелся.

А напряжение было всего-то 3 Вольта (естественно постоянка, это же электролиз). Сразу вспомнили про лампочки и увеличили до 5В. Пошел дым (от электрода, БП был классный, он выдерживал и не такие издевательства) и появилась жидкость на электроде. Потом до 27В и электрод стал красным. Потом до 30В и электрод стал белым.

После отключения он стал опять черным, но очень рыхлым. И тут мы вспомнили, что алмазы делаются при высоком давлении и высокой температуре. Было принято решение попробовать сделать свой алмаз, как позже очень очень точно сказал один известный электронно-механический философ и мизантроп Бэндер в Футураме: «с блэкджеком и . ».

План действий и первый эксперимент

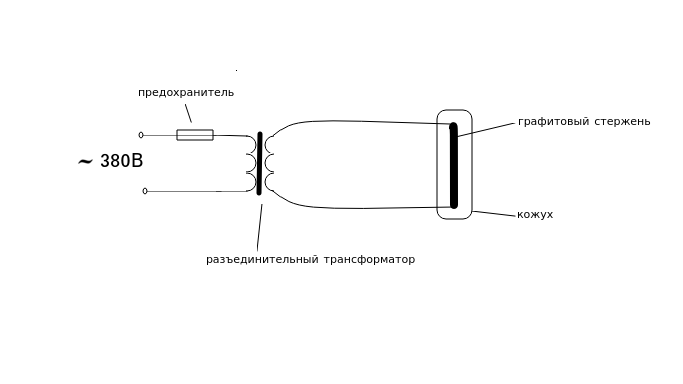

Кое-какие эксперименты сейчас вспоминаем и холодным потом обливаемся, мозгов-то в том возрасте маловато такими делами заниматься. Видно, кто-то сверху за нами приглядывал. С электричеством мы решили быстро и просто, т. к. у нас был доступ к объекту рядом с местом проживания и туда приходит три фазы. Мы уже знали, что между нулем и фазой 220В, а между двумя фазами 380В.

Было помещение для этого дела, и даже разъединительный трансформатор. А нам нужно ненадолго — один имульс в милисекунды. Сейчас бы на такое не решились с текущим багажом знаний (надо внимательней следить за опытами детей!), но советский школьник должен уметь остановить вражеский танк и лучше не один. Мы решили, что самое тяжелое уже решили — значит поперли дальше.

Создать полноценный пресс мы не могли, т. к. не было у нас материалов, которые обладали одновременно несколькими свойствами: доступность, термостойкость, негорючесть и не должны проводить электричество. Все доступное либо сгорит, либо расплавится, либо проводит электричество. Либо вообще все сразу.

В нашем «производстве» бывало одновременно по несколько экспериментов, т. е. некоторые эксперименты мы делали, а другие уже в плане и разработке. Учитывая то, что мы сразу не могли заняться алмазом, мы делали дальше другие эксперименты. В тот момент мы занимались чем-то из гипса (уже не помню), накопали классной глины и делали поделки (кирпичики, посуду и т. п.), плавили корунд из добытого оксида алюминия. Мы тогда хотели большой рубин для лазера сделать, но не смогли найти жалкие 0,5% оксида хрома от объема оксида алюминия, а то маленького рубина из старого будильника не хватало для этой цели, поэтому решили сделать хотя бы корунд. В ходе этих экспериментов зародилась идея просто закрепить углеродную болванку на двух электродах и закатать это все в гипс или глину.

Расчет был такой, что как ни старайся, а кислород все-равно туда попадет. У нас не будет длительного нагрева электричества, будет импульс. Он успеет нагреть до нужной температуры, но все-равно часть углерода превратится в газ и создаст давление. Сказано — сделано. Соединили.

Закатали. Высушили несколько дней. Засунули защитный кожух. Встали за угол и подсоединили. Взорвалось. Влупило не по-детски.

Только огрызки проводов остались. А от нашего реактора даже пыли не осталось ни на стенах, ни в воздухе. В общем убираться не пришлось, просто вышли из помещения.

Исправляем ошибки и дубль два

Как показал первый эксперимент — часть расчетов подтвердились и несмотря на короткий импульс мгновенно создается очень большое давление. Более крепких материалов у нас не было. Были варианты укрепить то что есть тем что есть.

Сделали слой потолще. После сушки сделали обмотку (раньше так пушки укрепляли), сунули в кусок трубы (с зазором и компаундом, пулестойкие стекла специально делают из слоев различной плотности и хрупкости), сплющили концы трубы. Встали за угол и подсоединили. Пыф — яркая вспышка. В этот раз реактор целый.

Разобрали — внутри труха.

Неожиданные результаты и сложности. Дубль три

В этот раз думали долго. Были предположения, что давление хоть и большое, но недостаточное или корпус пропускает где-то, а потом решили, что это может быть из-за того, что у нас первоначально (при электролизе) была постоянка, а здесь переменка.

Сказано — сделано. Заново собрали реактор и поставили диод в цепь. Встали за угол и подсоединили. Пыф — яркая вспышка. Реактор целый. Отлетели провода и испарился диод.

Разобрали реактор — кусочек углерода был почти целым.

Мы на верном пути. Дубль четыре и испытание полученного образца

Думали недолго, тут тонкое место очевидно.

Пересобрали реактор, но вместо диода собрали мощный диодный мост. Встали за угол и подсоединили. Звук испаряющегося металла уникальный, он незабываем, неповторим и невоспроизводим. К нему, наверное, долго привыкать надо, зато какие красивые следы на потолке остаются. После вспышки у нас остался только реактор, диодный мост (в этот раз целый) и огрызки кабеля.

Разобрали. Половина углерода сгорела, а в самом центре маленький блестящий черный шарик размером почти с два шарика от авторучки. Электричество он не проводил, супер-пупер-мега-гага-терра микроскопа у нас не было (был только простенький), хроматографа тоже, поэтому далее были эксперименты с доступными способами: плавили кислотами, давили тисками.

Ничего его не взяло, все выдержал шарик. Как-то проверить еще не было возможности. Решили пойти ва-банк и сделать резкий большой удар (сил разогнать кувалду тогда уже хватало благодаря нашему тренеру по карате). Положили образец на наковальню, поставили сверху болт и ударили по шляпке болта кувалдой.

Болт сдвинулся, вектор удара пошел под углом и в результате мы наш образец (шарик) никогда больше не видели. Эксперимент повторять не стали, т. к. слишком долго. Наступил август 1991 и мы решили заняться чем-то более полезным, но это совсем другая история для отдельной статьи.

- Научно-популярное

- Физика

- DIY или Сделай сам

- Лайфхаки для гиков

Источник: habr.com