УГЛИ ИСКОПАЕМЫЕ (а. fossil соals; н. fossile Kohle; ф. charbons mineraux, charbons fossiles, houilles; и. carbones fociles) — твёрдые горючие горные породы, образовавшиеся из отмерших растений. Угли ископаемые залегают в виде пластов и прослоев или мощных (десятки, реже первые сотни метров) пластообразных и линзовидных залежей в осадочных толщах, выделяемых как угленосные формации. Имеют землистую, массивную, слоистую или зернистую текстуру, однородную или полосчатую структуру; цвет от коричневого до cepo-чёрного, блеск от матового до металловидного.

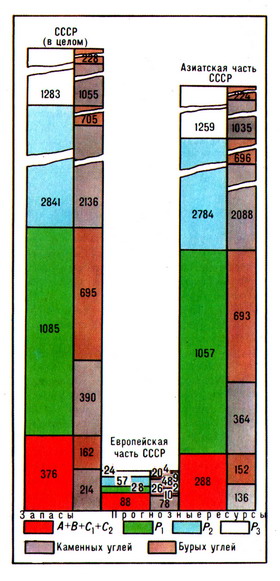

Общие сведения. Угли ископаемые — один из наиболее распространённых видов полезных ископаемых, они выявлены на всех континентах земного шара. Известно около 3000 угольных месторождений и бассейнов. Общие ресурсы углей ископаемых мира (1984) оцениваются в 14,8 трлн. т в натуральном выражении, или в 12 трлн. т условного топлива (тут); разведанные (соответствующие категориям А, В, С1) в 1,24 трлн. т (1,02 трлн. тут). Ресурсы углей ископаемых CCCP оцениваются в 5,58 трлн. т (рис.), но из них 3,7 трлн. т заключено в слабоизученных и трудных для освоения бассейнах-гигантах — Тунгусском, Ленском и Таймырском.

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ? уголь- древнее топливо.

Из зарубежных стран наиболее крупные общие ресурсы углей ископаемых учтены (млрд. т): в США (3600), KHP (1465), Австралии (783), Канаде (582), ФРГ (287), ЮАР (206), Великобритании (189), Польше (174), Индии (115). Разведанные и предварительно оценённые (по категории А+В+С1+С2) запасы углей CCCP определены в 376 млрд. т (1985). Аналогичные по степени изученности (т.н. подтверждённые) запасы развитых капиталистических стран составляют (млрд. т): США 429, ЮАР 112, ФРГ 99, Австралия 91, Канада 50, Великобритания 45.

Доля углей ископаемых в мировом энергетическом балансе мира в 1913 была 93%. В связи с более широким использованием в 20 веке других, более эффективных видов энергетических ресурсов (нефть, газ, энергия ГЭС, атомная энергия) она снизилась до 56% в 1950 и до 29% в 1985.

Основные направления современного использования углей ископаемых: энергетическое — производство электроэнергии и тепла (около 73% углей ископаемых, добываемых в CCCP) и технологическое — получение металлургического кокса, химического сырья (более 300 наименований) и др.; в меньших масштабах осуществляются газификация и полукоксование углей. Они используются также для получения карбидов кальция и кремния, термоантрацита, термографита, катодных блоков, электродов, углещелочных реагентов, гуминовых кислот и азотистых удобрений и как энерготехнологическое сырьё (для агломерации руд, в производстве строительных материалов и для других целей). Перспективные направления переработки углей ископаемых — гидрогенизация и пиролиз угля с целью получения жидкого и газообразного топлива, а также продуктов для органического синтеза, новых видов пластмасс, извлечения серы. Значительные масштабы добычи, а также совершенствование методов переработки углей ископаемых — основа комплексного использования недр (в т.ч. сопутствующих полезных ископаемых, содержащихся в отходах добычи и переработки и извлекаемых при осушении и дегазации горных работ подземных вод и метана).

Полезные ископаемые (уголь). Залежи каменного

В познание процессов образования углей ископаемых, закономерностей пространственного распределения их запасов и других проблем геологии углей ископаемых большой вклад внесли русские и советские геологи. Среди них: Л. И. Лутугин и его ученики — В. И. Яворский, П. И. Степанов, А. А. Гапеев и др.; кроме того, большие работы были проведены М. А. Усовым, Ю. А. Жемчужниковым, И. И. Горским, Г. А. Ивановым, М. М. Пригоровским, А. К. Матвеевым, Г. Ф. Крашенинниковым и др.

Развитие учения о геологии углей ископаемых за рубежом связано с именами немецких (Г. Потонье, К. Науман, М. и Р. Тейхмюллеры, Э. Штах и др.), английских (М. Стопе, К. Маршалл, У. Фрэнсис и др.), американских (Р. Тиссен, Д. Уайт и др.), голландского (Д. Кревелен), чешского (В.

Гавлена) и других учёных.

Природные типы, состав и свойства углей ископаемых. По характеру исходного для углеобразования материала угли ископаемые подразделяются на группы: гумолиты (преобладающая часть), сапропелиты и сапрогумолиты. По преобладанию в органическом веществе тех или иных продуктов преобразования растений выделяются подгруппы гумолитов: гумиты и липтобиолиты и классы сапропелитов и сапрогумолитов (например, богхеды, кеннели), отличные по микрокомпонентному составу и свойствам. С учётом изменений химического состава, физических и технологических свойств углей ископаемых, обусловленных их углефикацией, выделяются основные природные виды углей ископаемых: бурый уголь, каменный уголь и антрацит, каждый из которых соответственно различиям в их вещественном составе и степени углефикации характеризуется широким диапазоном колебаний основных показателей качества и технологических свойств.

Угли ископаемые всех разведываемых и вовлекаемых в разработку месторождений подвергаются техническому анализу с определением рабочей влаги, зольности, содержания седы, выхода летучих веществ (V daf ). Определяется их элементный состав, теплота сгорания: высшая (по бомбе) и низшая (рабочего топлива). Изучаются петрографический состав и физические свойства углей — плотность действительная и кажущаяся, обогатимость, механическая прочность и размолоспособность, в необходимых случаях — термическая стойкость, электрические свойства. С учётом возможного и намечаемого использования углей производятся специальные исследования по определению для бурых и низкометаморфизованных углей — выхода смол, битумов, гуминовых кислот, для каменных — спекаемости, коксуемости, содержания фосфора. Для всех направлений использования и, особенно для сжигания изучается состав и свойства золы, содержания в углях попутных полезных компонентов — урана, германия, галлия, ванадия, вольфрама, благородных металлов и др. Номенклатура показателей качества углей и условия их определения регламентированы в CCCP государственными стандартами.

Промышленные классификации углей ископаемых отражают сложившуюся практику их использования. В CCCP основа промышленной классификации углей ископаемых — их марочная принадлежность. Марка угля — условное название (буквенное обозначение) разновидностей угля, близких по генетическим признакам и основным энергетическим и технологическим свойствам.

Все бурые угли относились к одной марке (Б), также в одну марку (А) объединялись антрациты. Для каменных углей с широким диапазоном возможных направлений технологического использования (главным образом в процессах коксования) как в CCCP, так и в зарубежных странах производилось более дробное (до десяти марок) подразделение, учитывающее различия в выходе летучих веществ, спекаемости, теплоте сгорания; для этой цели также использовались показатель отражения витринита, данные об элементном составе органического вещества.

Внутри марок по дополнительным технологическим свойствам, отражающим как степень углефикации, так и особенности состава органического вещества, выделялись технологические группы углей ископаемых. Бурые угли по содержанию рабочей влаги подразделялись на 3 технологические группы: 1Б — с W более 40%, 2Б — 31-40%, 3Б — менее 30%, угли Днепровского бассейна (УССР) технологической группы 1Б дополнительно на 4 группы по выходу смол и каждая из них на 4 подгруппы по величине высшей теплоты сгорания (по бомбе). В разработанных в 1956-80-х гг. т.н. «бассейновых» классификациях в неокисленных спекающихся каменных углях различных марок выделялись технологические группы со спекаемостью, характеризуемой низшим значением толщины пластического слоя (у) (ГОСТ 1186-69 и СТСЭВ 5775-86); цифровое значение этого показателя присоединялось к буквенному обозначению марки угля (например, Г6, Г11, КЖ6, КЖ14 и т. п.). Для высокометаморфизованных слабоспекающихся углей дополнительно привлекался показатель Рога (RI).

По перечисленным показателям выделено 50 классов угля с R0 от 0,20 до 5,0% и более, 8 категорий с OK от менее 10 до более 69%, 6 типов бурых углей с Wmaxaf от менее 20 до 70%, 11 — каменных с Vvdaf от более 48 до 8% и 4 — антрацитов с Vvdaf от более 200 до менее 100 см 3 /г, 4 подтипа бурых углей с Tsk daf от более 20 до 10% и менее, 23 — каменных по показателям спекаемости и 6 — антрацитов по показателям анизотропии отражения витринита. По совокупности генетических параметров исследуемый уголь обозначается семизначным кодовым числом, составленным из номеров его класса, категории, типа и подтипа и отражающим основные особенности его состава и технологические свойства. Соответственно по генетическим параметрам определяется технологическая марка, группа и подгруппа исследуемого угля.

Всего выделено 17 марок, из них по одной для бурых (Б) углей и антрацитов (А) и 15 для каменных углей: длиннопламенные (Д), длиннопламенные газовые (ДГ), газовые (Г), газовые жирные отощённые (ГЖО), газовые жирные (ГЖ), жирные (Ж), коксовые жирные (КЖ), коксовые (К), коксовые отощённые (KO), коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные (KCH), коксовые слабоспекающиеся (KC), отощённые спекающиеся (OC), тощие спекающиеся (TC), слабоспекающиеся (CC) и тощие (Т).

Марки Б, CC и А подразделены на три, каменные угли (исключая марки Д, ДГ, КЖ, KCH и TC) — на две технологические группы каждая. Выделение групп обусловлено некоторыми существенными различиями в величинах максимальной влагоёмкости для бурых, показателях спекаемости изометаморфных каменных углей, степенью и причинностью повышенного метаморфизма антрацитов и др. Наименование группы предшествует названию марки, например первый газовый (1Г), третий бурый (3Б) и т. п.

Выделение подгрупп производится с учётом петрографического состава. Углям категорий 1, 2, 3 с S OK менее 40% присваивается наименование витринитовых, категории 4 и выше с S OK более 40% — фюзинитовых. Наименование подгруппы указывается (обозначается) после названия (символа) марки, например второй газовый витринитовый (2ГВ) и т. п.

В зарубежных классификациях углей ископаемых принято подразделение их на бурые, каменные и антрациты с дополнительным выделением лигнитов или отождествлением последних с бурыми углями. Более дробные подразделения углей ископаемых в этих классификациях основаны на степени их углефикации и обусловленных ею таких важнейших показателях промышленных свойств, как удельная теплота сгорания и спекаемость.

В классификации Грюнера, распространённой в зарубежных европейских странах, приняты основные параметры: элементный состав, выход и свойства нелетучего остатка. В США угли ископаемые подразделены на 4 класса: лигниты, суббитуминозные и битуминозные угли, антрациты. В каждом классе выделены группы для лигнитов и неспекающихся (суббитоминозных) углей по величинам высшей удельной теплоты сгорания беззольного угля, для спекающихся (битуминозных) углей и антрацитов — по содержанию связанного углерода и выходу летучих веществ.

Источник: www.mining-enc.ru

Практическая работа «Изучение полезного ископаемого». Цель работы: научиться описывать полезные ископаемые и отличать их среди горных пород.

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

Источник: www.soloby.ru

Уголь. Виды и отличия. Процесс образования и добыча. Особенности

Уголь – полезное ископаемое органического происхождения, являющееся осадочной породой. Используется в качестве топлива, а также как сырье для химического производства.

Процесс образования

Ископаемое является остатком древних растений. По мере отмирания они скапливались толстым слоем, и постепенно засыпались грунтом. Со временем отходы растительности оказались погруженными под почву на большую глубину, где в условиях воздействия высокой температуры без доступа кислорода превратились в уголь.

Для формирования угля важно, чтобы отмершие части растений не успели разложится бактериями. В большинстве случаев это невозможно. Такие условия создаются только в болотистой местности, бедной кислородом, или если отложения были захоронены наслоениями, такими как сели и т.д.

Для формирования угля необходимы специальные условия. Если погребенные отложениями остатки растений в определенный момент выделят кислоты, то они уничтожат бактерии. Как следствие из сырья образуется торф или сапропель. Под воздействием давления и температуры, со временем те перейдут в стадию угля.

Большинство месторождений угля образовались из лесов, которые росли 400 млн. лет назад. В тот период обилие зеленой массы на планете достигало своего пика. Омертвелая древесина и папоротники не успевали перерабатываться бактериями, а сразу же засыпались новыми порциями органики. В истории Земли бывали периоды, когда баланс между растительностью и микроорганизмами, занятыми их переработкой, был идеальным. В это время образования угля не проходило.

Способы добычи угля, их отличия

Добыча осуществляется открытым и шахтным способом. В первом случае ископаемое собирается в угольных разрезах, представляющих собой карьер. Такой метод добычи выбирается, если глубина залегания ископаемого не превышает более 100 м. Чтобы начать сбор угля в этом случае, снимается верхний слой грунта, песок, глина и каменная порода до верхних слоев угля.

Далее ископаемое перегружается ковшами в грузовой транспорт и поднимается наверх. По мере разработки разреза его глубина увеличивается. При ведении добычи открытым методом происходит существенный выброс черной угольной пыли. Она достаточно легкая, поэтому поднимается в воздух и укрывает все вокруг на десятки километров. Это особенно заметно зимой, когда пыль ложится на белый снег.

В мире преобладает шахтный способ добычи угля. Это связано с тем, что его запасы залегают гораздо глубже, чем 100 м. В России самые глубокие угольные шахты опускаются под поверхность на 1200 м и больше. При этом способе разработки месторождения под землей пробуриваются тоннели прямо в угольные залежи.

Добываемый уголь при этом доставляется на поверхность вагонетками или другими подъемными механизмами. Этот метод добычи более щадящий для экологической ситуации. Его недостаток в том, что при добыче тоннельным способом порядка 40% запасов угля поднять невозможно, так как в противном случае произойдет обвал.

Виды угля

Различают следующие виды угля:

- Бурый.

- Каменный.

- Антрацит.

Они отличаются по внешнему виду, химическим и физическим качествам, поэтому имеют разную ценность как сырья или топлива. Самый дешевый это бурый уголь, а ценный – антрацит.

Бурый

Это самый молодой вид угля, возраст которого составляет 50 млн. лет. Он является переходной стадией между торфом и каменным углем. То есть, со временем он перейдет на следующий этап, а потом постепенно превратиться в антрацит.

Бурый уголь принято разделять на марки, в зависимости от содержания в нем влаги. Чем она выше, тем больше воды:

- 1Б – влажность до 40%.

- 2Б – влажность 30-40%.

- 3Б – влажность до 30%.

При сгорании бурого угля в зависимости от его марки выделяется тепла в районе 4000-5500 ккалкг, что совсем немного в сравнении с каменным или антрацитом. Недостаток такого топлива еще и в том, что при высыхании оно начинает растрескиваться. В результате это сопровождается уменьшением фракции кусков. Чем они мельче, тем быстрее прогорают.

Глубина залегания бурого угля до 1 км. По этой причине его добыча сопровождается самыми низкими затратами, однако этот вид топлива не ценится. От него много дыма с характерным едким запахом, к тому же тепла не так много, и остается масса золы.

Каменный

Это более ценный уголь, возраст которого составляет около 350 млн. лет. То есть, когда-то он был бурым, но пролежав 300 млн. лет в том виде более уплотнился и созрел.

Каменным его назвали за счет достаточно высокой твердости. Для его добычи часто применяют взрывчатку, так как рубить и бурить его механическим способом долго и сложно. В мире залежи каменного угля находятся на глубине более 2 км.

За счет уплотнения и созревания для каменного угля характерен низкий процент содержания влаги, всего 5-6%. Самое главное, что доля в нем углерода доходит до значения 75-95%. Это ископаемое горит лучше бурого угля и дает при этом много тепла – 5500-7500 ккалкг.

Различают марки каменного угля:

- Длиннопламенный (Д).

- Газовый (Г).

- Жирный (Ж).

- Коксовый жирный (КЖ).

- Коксовый (К).

- Отточенный спекающийся (ОС).

- Тощий (Т).

Они отличаются по теплоте сгорания, а также содержанию летучих веществ. Так, у распространенных марок этот показатель составляет 30-50%. Причем это считается много. Для сравнения у марки Т, это значение составляет всего 13%. Лучшим всего источником тепла среди каменных углей является кокс.

Он дает теплоты больше чем 8 тысяч ккал/кг.

Антрацит

Антрацит – это конечная стадия формирования угля. Он является самым выгодным в плане сжигания для получения тепла. Отличить его от черного каменного угля можно по характерному металлическому блеску. Хотя он и содержит мало воды, но обладает хорошей электропроводностью. Объем в нем влаги всего 1-3%.

Антрацит содержит около 94% углерода. Теплота его сгорания 8100-8350 ккал/кг. При этом выброс в атмосферу летучих веществ составляет от 3 до 4 %. Таким образом, этот вид топлива наиболее экологичный. При его сжигании выделяется меньше всего едкого дыма.

Стоит отметить, что антрацит все же не является идеальным горючим. Дело в том, что чтобы он воспламенился, требуется его нагреть до температуры порядка 600-700˚С. Для этого нужно немало дров, чтобы образовать много жара, или же использовать перед ним бурый или каменный уголь.

После воспламенения антрацит почти не дает запаха и дыма. Это дорогой редкий вид угля. Чаще всего в мире он залегает на глубине больше 6 км. Таким образом добывать его сложно и дорого. По последним подсчетам установлено, что доля антрацита в мире составляют всего 3% от общих запасов всего твердого топлива.

Определение качества угля по зольности

Основное назначение угля это сжигание. За счет этого работают тепловые электростанции, котельные, доменные печи, сталелитейные предприятия и т.д. Топливо оценивается не только по тому, сколько оно даст тепла, но и по зольности. Это показатель отображает – как много золы останется после прогорания угля.

Зольность угля измеряется в процентном соотношении от изначального веса топлива. То есть, чтобы ее определить, необходимо взвесить его, а после прогорания собрать всю золу, и также узнать ее массу. Существует закономерность, что чем выше зольность, тем ниже температура сгорания угля.

Виды угля, у которых наблюдается зольность в районе 25%, относятся к высокому сорту. Низкосортный имеет показатель зольности больше, чем 40%. Это характерно для бурого угля.

Что такое древесный уголь

Помимо ископаемого угля существует древесный. Это также материал на основе углерода, но образованный без нахождения растительных отходов под давлением десятки и сотни миллионов лет. Это также горючее, которое образовывается в результате пиролиза древесины. Такой процесс происходит достаточно просто. Древесина зажигается, а после возгорания к ней перекрывается доступ воздуха.

В результате органические вещества разлагаются, а вода испаряется.

Образованные в результате пиролиза угли отличаются присутствием капилляров, которые сохранились из древесины. За счет них материал очень хорошо разгорается в дальнейшем. В целом древесные угли ценятся за то, что просто разжигаются, почти не дают дыма, запаха, а главное способны гореть при температуре 1100°C.

Это доступная альтернатива ископаемому углю. Сделать его моно даже в домашних условиях. С давних пор его использовали для разжигания кузнечного горна, сейчас же он больше применяется для барбекю и мангалов. На нем можно без проблем готовить пищу, чего нельзя сказать об ископаемых углях.

Древесные угли можно сделать своими руками. Для этого необходимо выкопать глубокую яму с ровными отвесными стенами. В ней разжигается костер. По мере разгорания его нужно закладывать новыми дровами до самого верха. Как только вся древесина воспламениться, яму следует забросать грунтом.

В результате отсутствия поступления воздуха дерево превратится в древесные угли.

Древесные угли используют и в медицине. Это так называемый активированный уголь. Он принимается перорально для впитывания токсинов. При попадании угля в организм, его поры поглощают влагу вместе с отравляющими веществами.

Похожие темы:

- Абразив. Виды и применение. Работа и особенности. Инструменты

- Воск. Виды и применение растительного и животного воска

- Янтарь. Виды и свойства. Применение и особенности

Источник: tehpribory.ru