В статье поговорим о жизнях как бывших участников, так и нынешних.

Ансамбль недавно отпраздновал свое 35-летие. В честь этого был запущен новый проект «NEW Самоцветы», в которые вошли более молодые и перспективные звезды современной сцены. Но сейчас этот коллектив мало кому интересен, ни предыдущему поколению, ни нынешнему. Больше интереса проявляют к старому доброму ансамблю, об участниках которого идет речь ниже.

Итак, состав группы «Самоцветы»:

- Елена Петровна Преснякова.

- Александр Сергеевич Нефедов.

- Олег Минасович Слепцов.

- Георгий Васильевич Власенко.

- Юрий Федорович Маликов.

- Ирина Васильевна Шачнева.

- Валерий Вадимович Белянин.

- Григорий Рубцов.

- Сергей Ухналёв.

- Сергей Анатольевич Кузнецов.

- Владимир Пресняков-старший.

- Андрей Сапунов.

- Виталий Богданов.

- Владимир Винокур.

- Анатолий Могилевский.

- Аркадий Хоралов.

- Александр Барыкин.

- Вячеслав Добрынин.

- Алексей Глызин.

- Владимир Кузьмин.

- Валерий Хабазин.

- Сергей Беликов.

- Валентин Дьяконов.

- Дмитрий Маликов.

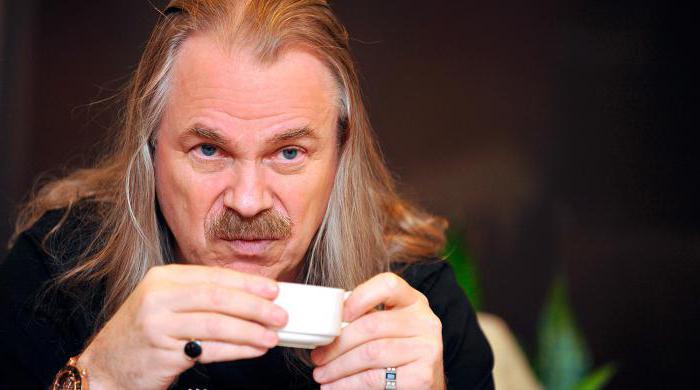

Юрий Федорович Маликов

Юрий родился 6 июня 1943 года. Окончил техникум в Подолье, а затем и музыкальное училище. С самого юношества он много гастролировал и всегда был тесно связан с искусством. Некоторый период сильно увлекся джазом и даже участвовал в ансамбле.

ВСЕ О САМОЦВЕТАХ В DOTA 2 — КАК, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ

В 1965 году Маликов поступил в консерваторию. Практически через 10 лет окончил ее и через небольшой промежуток времени стал директором ансамбля «Самоцветы».

Дмитрий Маликов — сын Юрия, продолжатель музыкальной династии, однако в коллективе отца он никогда не состоял.

Елена Петровна Преснякова

Елена Преснякова известна многим уроженцам Советского Союза. Получила среднее образование в 1965 г.; в этот же период начала работать в ансамбле от филармонии. Замуж за Владимира Преснякова-старшего вышла в 1966 г. И с тех пор по сегодняшний день их жизнь неразлучна. Они вместе участвуют в проектах.

В состав группы «Самоцветы» она попала в 1975 г. и до сих пор работает солисткой. Но не с этого началась ее карьера. Все произошло гораздо раньше. До того как Елена попала в «Самоцветы», она выступала в других ансамблях. Например, работала у Гюлли Чохели.

В легендарный коллектив ее пригласил Юрий Маликов (создатель) вместе с ее мужем. В 2002 г. артистка получила звание заслуженной. В то время, когда «Самоцветы» не вели деятельность, она часто помогала сыну Владимиру в его музыкальных программах.

Как найти драгоценные камни? Ищем самоцветы вместе!

Валерий Вадимович Белянин

Стал выпускником творческой мастерской. У Георгия Виноградова брал уроки вокала. Раньше состоял в ансамблях «Акварели» и «Пламя», а сейчас работает с известными «Самоцветами».

Родился 16 мая 1953 года. О нем заговорили, когда он стал выступать вместе с коллегами в ансамбле «Витязи». В «Акварели» участвовал недолго – всего год в 1977 г. Десять лет работал в «Пламя» — с 1979 г. В начале 90-х годов заявил о себе как композитор и исполнитель самостоятельно написанных текстов. А в «Самоцветы» пришел в 1997 г. и состоит в коллективе до сих пор.

Александр Сергеевич Нефедов

Александр окончил музыкальное училище. Является профессиональным вокалистом. До того, как Александр Нефедов попал в 1980 г. в «Самоцветы», он выступал в другом ансамбле под названием «Поют гитары». Умеет играть на барабанах и ритм-гитаре. В период, когда «Самоцветы» на время останавливали свою деятельность, он уверенно занимался сольным продвижением.

В 1992 г. состоялся опрос прессы о лучших певцах России, Александр вошел в первую десятку списка.

Сергей Анатольевич Кузнецов

Родился 21 июня 1954 года в российской столице. Работал начинающим актером в студии кукол. Армию проходил в ансамбле песен и плясок.

В «Самоцветы» попал в 1977 г., где работает до сих пор. Выступал с огромным количеством пародий на многих артистов. Является заслуженным деятелем одной из республик Узбекистана.

Ирина Васильевна Шачнева

Ирина Шачнева родилась 65 лет назад, 30 января. Она получала образование в училище и в ГИТИСе. Маликов изначально пригласил ее в качестве солистки в «Самоцветы». После распада первого аутентичного состава ансамбля приняла участие в его развитии в 1995 году и по сей день работает в этом коллективе. Также является почетным членом союза музыкантов России.

Сергей Григорьевич Беликов

Заслуженный артист Федерации родился в Подмосковье 25 октября 1954 года. После того как окончил музыкальное училище, стал работать в театре. Его приняли в состав «Аракса». Примерно в это же время поступил в институт культуры на преподавателя музыки.

В «Самоцветы» его пригласили в 1976 г., но через год он бросил коллектив и вернулся к ранее покинутой группе. С 1974 по 1980 год участвовал в знаменитых постановках театра. Ближе к 81-му возвращается в «Самоцветы». Через четыре года начинает сольную деятельность.

Хорошо относится к футболу. Является участником сборной эстрадных звезд, где занимает роль бомбардира.

Олег Минасович Слепцов

Олег Слепцов начал свою карьеру еще в 3 года, когда брал участие в показах модельеров родом из СССР и Франции. Впервые произошло это в 1957 г. Уже в 1960 г. он получил роль в киноленте «Три часа в дороге», которую снимал «Мосфильм». У него достаточно большое количество дипломов за плечами: он окончил академию, училище и аспирантуру. Все его специальности связаны с музыкой. В 1991 г. он решил создать группу «Теле-поп-шоу», при этом одновременно он работает и с коллективом Дмитрия Маликова. А в состав группы «Самоцветы» вошел в 1981 г.

Владимир Петрович Пресняков

Владимир родился в Львовской области. Его родители были музыкантами, поэтому он продолжатель семейных традиций. Сейчас ему 70 лет (род. 26 марта 1946 г.).

1970-е годы Владимир Пресняков старший переживал тяжело. О нем вышла провокационная статья, в которой говорилось о его «мерзком» репертуаре. В итоге артиста не брали на работу буквально никуда, даже в самодеятельность. Спасением для него стал Маликов. Он пригласил его в ВИА «Самоцветы».

Юрий не мог обойтись без такого талантливого саксофониста и аранжировщика, как Пресняков, поэтому с большой охотой взял его с женой в создаваемый коллектив.

Однако в ансамбле артист пробыл недолго и без лишних скандалов покинул его уже в конце 80-х годов. Это связано с попытками сына начать сольную деятельностью. Владимир Пресняков старший решил помочь ему и стал работать у него саксофонистом.

Андрей Борисович Сапунов

Андрею сейчас 59 лет (род. 20 октября 1956 г.). С самого детства он с братом играл в ансамбле. После того как он окончил школу, поступил в институт рыбного хозяйства, чуть позже продолжил обучение в энергетическом. Но через время бросил. Служил в армии, где влюбился в игру на гитаре, как и Александр Нефедов. После дембеля работал чуть меньше года в коллективе Стаса Намина.

В 1979-1983 гг. учился в училище. В самом начале обучения начал работать в группе «Воскресенье». После того как коллектив распался, Андрей решает наконец получить высшее музыкальное образование. Два года с 1984-го работал в ВИА «Самоцветы». После расторжения контракта участвовал в деятельности группы «Лотос».

Виталий Анатольевич Богданов

Виталий стал тем участником, о котором сейчас знает каждый россиянин. Сейчас ему 62 года (род. 6 октября 1953 г.). Годы, в которых Виталий состоял в группе, к сожалению, неизвестны. Да и сама биография остается загадкой, в прессе периодически появляются лишь некоторые факты. Сейчас Богданов работает в Госдуме. Является одним из членов Совета РФ.

Хорошо общался с таким артистом, как Александр Нефедов.

Валентин Михайлович Дьяконов

Он получил образование в училище Гнесиных. Работает с «Самоцветами» с 1971 года. После распада коллектива он сотрудничал с ВИА «Пламя». В 1978 г. начал сольную карьеру.

Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович родом из еврейской семьи. Его отец был достаточно известным в родном городе артиста – Курске. Винокуру — 68 лет (род. 31 марта 1948 года).

Впервые о Владимире заговорили в 1962 г., когда тот спел на международном конкурсе композицию и получил за это первое место. К слову, золотую медаль вручал ему сам Юрий Гагарин.

Учась в монтажном техникуме, пытался поступить в ГИТИС. Хоть и прошел все вокальные туры на ура, но не был принят окончательно из-за того, что не имел документов о среднем образовании. Повторно поступал уже в 1969 г., будучи в армии. Решающими годами в его жизни стали 1973-1975 гг. Именно в этот период он знакомится с Юрием Никулиным и работает в цирке на Цветном бульваре.

На четвертом курсе устраивается на работу в Московский театр оперетты.

В коллектив «Самоцветы» Винокур попал в 1975 г., как и Елена Преснякова. Через два года он получил премию на Всероссийском конкурсе артистов. И с того времени ведет сольную деятельность.

Аркадий Дмитриевич Хоралов

Сейчас Аркадию 65 лет (род. 26 января 1961 года). В первый класс он пошел в Мелитополе. Школу окончил с отличием. Одновременно с обязательным образованием он также получал и дополнительное – музыкальное. Умеет играть на фортепьяно. В этом же населенном пункте окончил институт механизации сельского хозяйства.

Хоралов – подающий надежды спортсмен. Он занимался в юном возрасте легкой атлетикой и футболом.

До работы в ансамбле «Самоцветы» он вел деятельность в нескольких не таких популярных коллективах. Здесь он был солистом с 1976 г. После распада коллектива второй раз уже не возвращался.

Анатолий Исаакович Могилевский

Сейчас Анатолию 69 лет. Родился 19 ноября 1943 г. в Монголии. Детство артиста прошло в Риге.

Обучался с 1995 г. в местном музыкальном училище, но, к сожалению, был отчислен. Это произошло из-за того, что Могилевский пытался совместить учебу с работой. В 1964 г. получил место в одном из лучших ресторанов Прибалтики «Лидо».

В летний период 1967 г. Анатолия пригласили на прослушивание в оркестр «ВИО-66». И уже осенью этого года он стал полноправным солистом.

Отец такого известного артиста, как Дмитрий Маликов, Юрий, взял Могилевского в «Самоцветы» в 1972 г. С коллективом записал несколько хитов, но уже к концу 1975 г. из-за сильных несогласий с руководителем практически все солисты покинули ансамбль и основали свой — ВИА «Пламя».

Александр Александрович Барыкин

К сожалению, Александр Барыкин покинул наш мир на 53-м году жизни (род. 18 февраля 1952 г.). С детства был связан с музыкой. Окончил музыкальную школу, а в старших классах организовал собственную группу.

Институт уже оканчивал заочно, так как учиться на дневном отделении из-за занятости не смог.

В коллектив «Самоцветы» пришел в 1976 г., но через год покинул его, еще до прихода такого отличного артиста, как Олег Слепцов. Работа в этом ансамбле была одной из первых его попыток пробиться на эстраду. Именно после этого Александр смог встать на ноги и работал не покладая рук. Часто писал стихи. Даже будучи серьезно больным, все равно никогда не отказывался от выступлений.

В 2011 г., после концерта, у него случился инфаркт, и к утру артист скончался. По заявлениям очевидцев, он с трудом допел последние песни.

Георгий Васильевич Власенко

Георгий Власенко работал со многими некогда известными советскими коллективами, которые выступали на эстраде. Является талантливым выпускником одной из харьковских консерваторий. Он всегда делает аранжировку для песен; играет на клавишах, а также занимается репетиторством. Первое его профессиональное появление на сцене состоялось в 1975 г. в филармонии.

Часто писал музыку к фильмам, которые выпускал «Мосфильм». В состав группы «Самоцветы» Георгий попадал два раза. Первый – с 1985 по 1987 год, второй – с 1995 г. по сей день.

Вячеслав Григорьевич (Галустович) Добрынин

Народный артист, известный как солист и композитор, в этом году отпраздновал свое 70-летие (род. 25 января 1946 г.). Его родители были военными. Так случилось, что отца Галуста Петросяна (на фронте его называли Григорием), он никогда не видел.

После окончания школы Добрынин поступил в МГУ. Спустя некоторое время в этом же учебном заведении стал преподавать.

Карьера певца у Вячеслава началась в 1989 году. Юрий Маликов пригласил Добрынина к себе в коллектив. Писал долго песни для ансамбля «Самоцветы», некоторые из них исполнял сам. Сольная карьера певца также сложилась достаточно удачно.

Алексей Сергеевич Глызин

Глызину сейчас 54 года (род. 13 января 1954 г.). Вместе с общим образованием получал и музыкальное по классу фортепьяно. Школу не окончил, после 8-го класса перешел в техникум. Это учебное заведение бросил и стал работать в ансамбле.

Учился на дневном отделении в институте культуры. Перед тем как пойти работать в «Самоцветы», был солистом в ансамбле «Добры молодцы». К Юрию Маликову перешел в 1977 году, но больше 12 месяцев не продержался. После него перешел в «Ритм», который аккомпанировал звезде эстрады – Алле Пугачевой.

Девять лет был солистом «Веселых ребят». В этом коллективе он исполнил достаточно много хитов. Его карьера очень успешна: он выпустил много альбомов и несколько сборников песен.

Источник: fb.ru

Самоцветы и полудрагоценные камни в архитектуре Мировой Культуры

Самоцветные и полудрагоценные поделочные камни издавна знакомы человеку и всегда применялись для украшения – тела или волос, ювелирных или бытовых изделий, интерьеров и малых архитектурных форм. Многие человеческие культуры приписывают самоцветам мистические свойства, поэтому камни использовались нередко как амулеты и обереги, связующие человека с невидимым миром, защищая и оберегая его, придавая сил.

В архитектуре и интерьерах самоцветные камни использовали с тех времён, когда их научились определять и добывать. Со временем и усовершенствованием способов обработки цветных поделочных камней их популярность возрастала.

Первые самоцветные интерьерные включения и малые архитектурные формы можно увидеть уже в древнеегипетской архитектуре. Представление о ней дают сохранившиеся остатки дворцов и погребальные сооружения знати. С сильно развитым культом загробной жизни в Египет пришла традиция украшать жилище умершего, которое становилось его вечным вместилищем.

Украшение саркофагов золотых фараонов цветными эмалями и самоцветными камнями грубой отделки даёт представление об их ценности и почитаемости. На сердолике, зелёной яшме и лазурите вырезались стихи из «Книги мёртвых», особая магия приписывалась вырезанным из лазурита глазам, вставлявшимся в посмертные маски. Входили эти камни и в украшения архитектурных комплексов дворцов.

Применение самоцветов в архитектуре характерно и для других ближневосточных стран. Библейское описание Иерусалима содержит рассказ о двенадцати видах самоцветных камней, украшавших его стены. Имеются в виду, конечно, скорее всего, стены дворцов и домов знати, да и украшения могли быть гораздо скромнее описанных. Однако археологические раскопки подтверждают наличие подобных украшений в городской архитектуре того же периода.

Если верить библейской легенде, стены «Вечного города» украшали, в частности, яшма, сардоникс, сердолик, хризопраз, хризолит и аметист.

В Древнем Китае особенно популярным самоцветным камнем был – да и по сей день остаётся – нефрит. Равняться с ним по используемости в различных украшениях, интерьерах и архитектуре может только жадеит, также любимый китайцами. Нефритовые изделия использовались в повседневной жизни, к тому же этот самоцветный камень встречается в природе не только в больших количествах, но порой и гигантскими глыбами, что даёт возможность использовать его для создания цельных архитектурных форм.

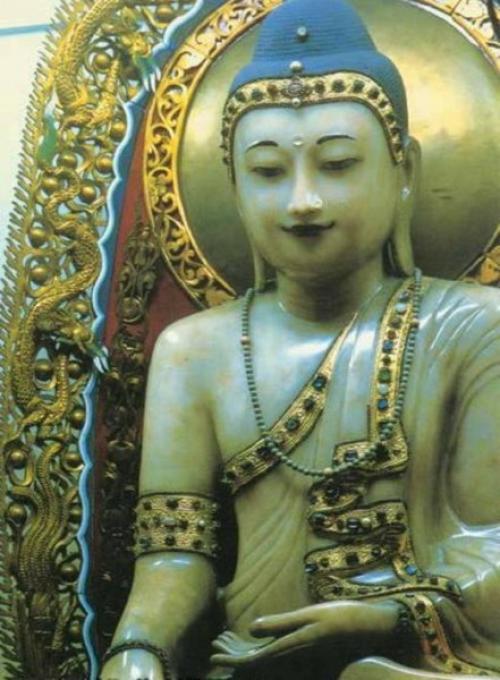

Тем не менее, нефрит, как камень дорогой, был доступен в Китае для использования далеко не каждому, а в больших количествах встречается только в интерьерах императорских дворцов. Полированные нефритовые столешницы и каминные пластины, как и многочисленные статуэтки, вазы и шкатулки из этого камня встречаются там довольно часто. Незаменим нефрит и в храмовой архитектуре Китая: центральная архитектурная деталь любого места молитвы должна представлять собой изображение Будды, статуи которого зачастую выполняются в металле или цветном поделочном камне, самым любимым из которых является нефрит.

Одно из чудес Шанхая, которое так и называется – Храм Нефритового Будды – содержит в себе две статуи этого бога, сидящую и лежащую, сделанные из белого нефрита, и привезённые из Бирмы неизвестным монахом в 1882 году. Храм этот до сих пор привлекает ежегодно тысячи туристов со всего мира.

Другой китайский шедевр сакральной архитектуры, расположенный в предместье Аньшаня, попал даже в «Книгу рекордов Гинесса» благодаря восьмиметровой статуе Будды Шакьямуни весом в 260 тонн – это одна из самых больших в мире статуй из поделочного полудрагоценного камня. Храмовый комплекс дополняется также мостом «Нефритовый пояс» и воротами Чуйхуасань. В предместье того же города находится также сад Яшмового Будды – эта огромная статуя, также сделанная из самоцветного камня, совершенно новое творение китайских мастеров, так как была создана лишь в 1995 году. Впрочем, яшму в Китае любили не меньше и много столетий назад.

Нефритовые архитектурные дополнения были распространены и не только в Китае. Созданный в начале XV века в Самарканде мавзолей Гур-Эмир, в котором похоронен Тамерлан, также украшен нефритом. Надгробие великого завоевателя представляет собой внушительных размеров идеально отполированную плиту, изготовленную из этого камня.

Вдоль краёв поверхность исписана арабской вязью с перечислением земель и народов, захваченных Тимуром. Увенчивает надпись фраза-проклятие, запрещающая тревожить покой великого мужа и вещующая беду всем ослушавшимся. При одном взгляде на это архитектурное чудо становится ясным, почему нефрит называют «камнем вечности».

Уважением пользовались самоцветные камни и у индийских архитекторов. Знаменитый Тадж-Махал всему миру известен своим прекраснейшим белым мрамором, который делает его неповторимым в свете восходящего или заходящего солнца или луны, и который доставляли для строительства за триста километров.

Этот материал не только красив и идеален по цвету, но ещё и полупрозрачен – достаточно редкое для этого камня свойство, которое, воплощённое в стенах Тадж-Махала, даёт возможность отражать и поглощать свет, делая и само сооружение будто бы прозрачным и невесомым. Но менее известным фактом является то, что для инкрустации его стен пошло также и неисчислимое количество самоцветов.

Это является одним из самых масштабных примеров использования полудрагоценных камней a архитектуре, что позволить себе мог, конечно, даже далеко не всякий правитель. Гробницу жены императора Великих моголов Шах-Джахана украшают бирюза и агат, малахит и сердолик. Внутреннее убранство, разумеется, не уступает внешнему, а самоцветные инкрустации есть практически на всех стенах здания. Двадцать один год работы почти 20 тысяч ремесленников и мастеров увенчался созданием архитектурного шедевра, который является памятником любви и скорби, по сей день привлекая со всего мира людей, желающих увидеть увековеченную в мраморе любовь знаменитого правителя.

А что же Европа? Конечно, архитектурные украшения были характерны и для неё, но в основном за счёт лепнины и фресочной росписи. Тем не менее, с началом Ренессанса в Италии становится популярен цветной камень – сначала это выражается в чередовании разноцветных мраморов на фасадах домов и во внутреннем убранстве, отделке пола и стен.

Полосы, квадраты и ромбы белого и чёрного, розового и серого мрамора составляют броские и яркие узоры полов и стен, находясь в то же время в гармонии и между собой, и со зданием, украшением которому служат. Даже один из самых сдержанных мастеров этого времени – Брунелеско – прибегает к смене цветов и инкрустациям из глазури в капелле Пацци и флорентийском Воспитательном доме. Наряду с глазурью в архитектуре как инкрустации использовались перламутровые раковины моллюсков и даже жемчуг.

Но истинным шедевром ренессансной архитектуры стала флорентийская мозаика, при изготовлении которой используются самоцветные камни. Конечно, искусство мозаики – очень древнее, и даже во Флоренции ею занимались не один век, но лишь к XVI столетию сложилась именно та техника, которая прославила имя этого города.

Художественный эффект флорентийской мозаики на первый взгляд прост, но требует длительной и кропотливой работы мастеров. Он основан на тщательнейшем подборе оттенков самоцветов, которые составляют будущую картину. При этом особое внимание уделяется совпадению и гармоничному сочетанию их естественного рисунка. Тончайшие каменные жилки, расходящиеся в разные стороны от центра композиции; постепенные переходы цветов и светотени, настолько характерные и привычные для живописи, и которые достаточно сложно изобразить в камне – всё это делает флорентийскую мозаику неповторимой и удивительной.

У истоков этого интереснейшего вида изобразительного искусства стояла семья меценатов Медичи, которой и принадлежала лучшая во Флоренции мастерская. Не случайно храмы и палаццо именно этого города пестреют подаренными или заказанными этой семьёй произведениями искусства мозаики. Подобные картины из камня обладают одним из ценнейших свойств – они не стареют и мало разрушаются со временем, если им обеспечен хороший уход; краски их не тускнеют, ведь камень не теряет своих цветовых свойств из-за воздействия солнца, влаги или ветра; он не выцветает и не осыпается, как краски. Флорентийские мастера использовали лазурит и малахит, агат и яшму, бирюзу и жадеит, кварц и халцедон.

Сами самоцветные камни флорентийской мозаики плотно подгонялись друг к другу, а поперечно поставленными каменными пластинками создавались контуры изображений. Эта техника – конечно, с рядом значительных изменений – используется до сих пор по всему миру.

Пример итальянских мастеров вдохновил на создание в XVII веке так называемой «русской мозаики», которая существенно отличалась от флорентийской. Она создавалась не только за счёт тщательного подгона пластин самоцветного камня, но и за счёт заполнения образовавшихся между ними трещин каменным порошком. После полировки созданные таким образом поверхности выглядели как вытесанные из цельных плит. В этой технике были созданы Малахитовая комната Зимнего дворца (малахит), Лионская гостиная (лазурит) и, предположительно, Янтарная комната (янтарь) Царскосельской летней резиденции. Их архитектурные формы, богатство убранства и с прекрасным вкусом подобранные интерьеры поражают зрителя своей совершенной красотой.

XVII век дал, без сомнения, ещё одно чудо архитектурного искусства – французский Версаль. Замок был построен в XVII веке, но работа над ним продолжалась больше одного столетия. Именно Версаль воплотил в себе величие французского абсолютизма. И, конечно, здесь, как и во многих европейских дворцах, не обошлось и без украшений и малых архитектурных форм из самоцветных камней.

Каждая из парадных комнат дворца оформлена с чрезвычайной роскошью. Потолки и стены укрыты затейливой резьбой по мрамору и золочённому дереву; повсеместные фрески, картины и скульптуры, шёлковые и парчовые обивки и драпировки прекрасно создают и одухотворяют ансамбли с ярко выраженной принадлежностью к эпохе рококо. Пышность и богатство интерьеров дополняются мозаиками из цветных камней, изготовленными из самоцветов столешницами и каминными плитами, множеством других интерьерных деталей. Золото и дорогие ткани Версаля соседствуют с не уступающими им в красоте малахитом и яшмой, лазуритом и сардониксом.

Среди апартаментов короля находится его личная коллекция изделий из горного хрусталя и кварца, собранная в Кабинете картин. Одним словом, резиденция Людовика XIV, Короля-Солнца, поражает своим масштабом, великолепием и используемыми материалами.

Уже в XVIII и XIX веках изделия из самоцветных камней приобретают новую интерпретацию – по мере изменения способов первичной обработки и усовершенствования огранки изменяется и сфера их применения. Продолжают они использоваться в интерьерах и дополнениях к ним, именно цветные поделочные камни зачастую помогали выдержать оформление комнаты, кабинета или зала в едином цвете и стиле. На камни, как и на одежду, была своя мода. Например, во второй половине XIX века во Франции и России распространилась мода на лазурит – как в ювелирных украшениях, так и в оформлении интерьеров. Лишь немногие европейские монаршьи семьи могли позволить себе огромные растраты, которых непременно требовало желание украсить ту или иную комнату с помощью самоцветных камней.

В современном мире мода на подобные архитектурные и интерьерные украшения отпала, уступив их музеям и старинным дворцам. Да и технические возможности позволяют прикладывать гораздо меньше усилий и средств для добычи и обработки самоцветного сырья. Тем не менее, старинные шедевры архитектуры, в украшении которых использовался натуральный цветной поделочный камень, дают совершенно необычную, величественную, но и живую атмосферу, окунающую нас в мир камня.

Источник: www.podarok-kamni.ru

Как выглядят драгоценные камни под микроскопом: проект фотографа Дэна Тобина Смита (это очень красиво)

Фотограф и медиахудожник Дэн Тобин Смит известен своей любовью к съемке натюрмортов и инсталляций. Он, например, создавал кампании для бренда Craig Green, в которых вместо моделей были задействованы геометричные скульптуры или подвижные механические объекты. Теперь на Лондонской неделе дизайна он представил свой новый проект — иммерсивную инсталляцию, посвященную красоте драгоценных камней.

Источник: www.pravilamag.ru