Межстрановый обмен товарами присутствовал в экономике самых древних государств и вместе с ним осуществлялся обмен денег: греческие драхмы менялись на персидские дарики, римские сестерции на немецкие шиллинги и т.д. Обмен монетами профессионально осуществлялся специалистами этого дела — менялами.

Менялы — такая же древняя профессия, как ростовщики или купцы. Именно менялы умели определить ценность монеты по ее весу, знали методы проверки пробы золота или серебра, могли оценить монету на основе многочисленных факторов рыночного характера. Учитывая все это, можно сделать вывод о том, насколько профессионально сложной была деятельность менял. Принимать во внимание следует и то, что в обращении находились огромнейшие количества монет самого разного достоинства.

«Ведь каждый вольный город, епископ, граф, не говоря о короле, чеканил свою монету, разнообразие монет было чрезвычайным и требовались особые менялы для перевода денег в те, которые имели хождение в нужном купцу пункте» [1] .

Валюта БРИКС невозможна, или Почему мир не может отказаться от доллара

Итак, в денежных системах, построенных на основе монетного обращения, с помощью менял проводился свободный обмен монетами разного достоинства и монеты свободно ввозились и вывозились из одной страны в другую, следуя за межстрановыми потоками товаров. При этом в процессе монетного обмена предпочтение всегда отдавалось монетам из благородных металлов — золота и серебра. Главным образом — из золота.

Золотые монеты были той твердой валютой, которая на территории всех государств без каких-либо ограничений принималась в качестве средства платежа. В связи с этим в трудах экономистов часто встречается фраза о том, что в эпоху монетного обращения настоящей конвертируемой валютой было золото и что золото — это мировые деньги.

Постепенно в денежном обращении вместо монет все более заметную роль начинают играть бумажные деньги. К ним относятся банкноты (bank note) — банковские расписки, которые стали широко распространяться в странах Западной Европы после появления коммерческих банков в XIV—XV вв. В XVII—XVIII вв. к активной и масштабной эмиссии бумажных денег приступают правительства многих государств.

Эти деньги называют либо ассигнациями (от лат. assignation — назначение), либо казначейскими билетами. Например, в 1644 г. в Швеции объявляют о первой эмиссии казначейских билетов. В 1769 г. в России в царствование Екатерины II в денежный оборот вводят ассигнации.

Процесс замены монет на бумажные деньги не был одномоментным и продлился не одно столетие. Определяющую роль в этом процессе сыграли коммерческие банки. Банки не только стали самыми активными эмитентами бумажных денег, но и взяли на себя функции проведения всех необходимых операций с ними: учет долговых расписок, расчеты между владельцами разных видов денег, клиринговые сальдирующие платежи, обмен бумажных денежных знаков одной страны на денежные знаки другой.

В международных сделках в основе всех перечисленных банковских операций с бумажными деньгами продолжало оставаться золото. Золото было всеобщим эквивалентом для любых видов денег. Однако это не означало, что выполнение банками денежных операций сопровождалось уплатой наличных золотых монет. К уплате золотом прибегали лишь для урегулирования непогашенного сальдового результата.

Как доллар стал мировой валютой // Зато честно

Вся основная масса международного денежного оборота представляла собой банковские операции обмена и взаимного погашения платежных документов из разных стран — иностранных девизов. Процесс возникновения и погашения денежных требований и обязательств по иностранным девизам шел непрерывно и бесконечно в рамках мировой банковской системы, не между двумя странами в отдельности, а одновременно между несколькими. В этой системе международных расчетов участники внешнеторговых сделок имели возможность самостоятельно выбирать средство платежа по контракту. Этим средством могли быть золотые монеты или бумажные денежные знаки одного из участников сделки. Выбор бумажных денег означал для второго участника необходимость их обмена на национальные деньги.

Договоренности относительно средства платежа по международному контракту всегда достигались по взаимному соглашению и на основе сопоставления издержек. Сравнивались издержки по обмену бумажных денег одной страны на национальные деньги другой страны с издержками по пересылке золотых монет.

Платежи золотыми монетами предполагали достаточно высокий уровень издержек, куда включались расходы на упаковку монет, пересылку, страхование, возможные скидки на изношенность монет. Например, в конце XIX в. все указанные затраты в расчетах между Лондоном и Парижем составляли полпроцента от стоимости пересылаемого золота. Однако обмен бумажных денег одной страны на национальные деньги другой страны по межбанковскому клирингу в некоторых случаях превышал затраты на пересылку золотых монет. Тогда выбор делался в пользу платежа монетами.

Выбор средства платежа в международных сделках, основанный на сравнении издержек, назывался механизмом «золотых точек». Сравнивались затраты по пересылке наличного золота с затратами по обмену иностранными девизами. Этот механизм банки широко использовали в XIX — начале XX в. Банки, руководствуясь критерием минимизации издержек, обменивались иностранными девизами в системе банковского межстранового клиринга, пока затраты на такой обмен не достигали «золотых точек», т.е. стоимости пересылки золотых монет. После этого они переключались на платежи золотыми монетами.

Учитывая огромнейшее разнообразие форм платежных документов в каждой стране, а также одновременное обращение бумажных денег и монет из благородных металлов разного достоинства, можно сделать вывод о сверхтрудности и запутанности банковских операций обмена иностранными девизами и чрезвычайной сложности механизма сальдового погашения операций денежного обмена наличным золотом. Сложность этих операций послужила основанием для следующего утверждения одного из философов XVIII в.: «Банкиры существуют для того, чтобы менять деньги, а не для того, чтобы давать их взаймы» [2] .

Итак, в системе международных расчетов к уплате наличным золотом прибегали лишь в целях урегулирования окончательных платежей, поэтому фактическое перемещение золотых монет ограничивалось определенным минимумом, что, безусловно, ускоряло расчеты и обеспечивало ощутимую экономию на издержках денежного обращения. Однако несмотря на то, что в реальной банковской практике платежи между странами осуществлялись главным образом через пересылку платежных документов, золото, исполняя роль всеобщего эквивалента, отправлялось из страны в страну и хранилось в зарубежных банках для обеспечения надежности и непрерывности международного платежного документооборота. Приведем историческую справку по России.

Основная часть золотого запаса Российской империи находилась в хранилищах Государственного банка (далее — Госбанк), некоторая же часть была сосредоточена в заграничных банках, учи- тываясь на балансе Госбанка по специальному счету «Золото за границей». Например, согласно отчету Госбанка на 1 июня 1914 г. запасы российского золота распределялись следующим образом:

- • золото в кладовых страны 1 630 658 тыс. золотых руб.;

- • золото за границей 140 736 тыс. золотых руб.

Цифры свидетельствуют, что за границей Россия держала сравнительно небольшую долю своего золотого запаса — всего 7,94% его общего количества. Размещалось российское золото в основном в банках Франции, Германии, Англии и Голландии. Эти страны в начале XX в. были главными торговыми партнерами России.

Исполнение золотом роли всеобщего эквивалента неразрывно связано с понятием конвертируемости. В эпоху одновременного присутствия в обращении разных видов денег конвертируемость в общераспространенном значении понимали как обмен бумажных денег и монет любого достоинства на золото. Сначала такой обмен осуществлял любой банк, эмитирующий банкноты. После того как эмиссия денег стала государственной, обмен бумажных денег на золото стало проводить Казначейство.

Появление термина «конвертируемость» в качестве юридического инструмента относится к 1819 г., когда Парламент Великобритании принял Закон, обязывающий Банк Англии восстановить прерванную во время наполеоновских войн (1799—1815) практику обмена банкнот на золото по фиксированному курсу. Позже законы, вводящие конвертируемость бумажных денег, приняли и другие страны: Германия, Япония, США.

В России первая попытка ввести обмен рублей на золото была предпринята в 1862 г. через подписание специального указа Александром II. Однако уже через год Россия отказалась от поддержки курса рубля золотом из-за отсутствия достаточного количества этого металла в государственном резерве. Повторно конвертируемость рубля была введена в ходе денежной реформы 1895—1897 гг., когда Министерство финансов возглавлял Сергей Юльевич Витте. Предшественник С.Ю. Витте на посту министра, И. А. Вишнеградский, готовил реформу несколько лет, создавая государственный золотой резерв.

Пример России показывает, что введение конвертируемости предполагает обязательное создание и поддержание на необходимом уровне золотого запаса, гарантирующего бесперебойный обмен бумажных денег на золото. Количество золота в государственном резерве, обеспечивающее стабильность такого обмена и, следовательно, стабильность всей денежной системы, определяют исходя из специфики экономического развития, политической ситуации, цен на этот металл и др.

После введения конвертируемости рубля в России и до начала Первой мировой войны соотношение золота в государственном резерве и эмиссии Госбанком кредитных билетов (так назывались бумажные деньги в Российской империи) характеризовалось следующими данными:

Источник: studref.com

Деревянно-золотой: Когда рубль был мировой валютой и им свободно расплачивались в европейских магазинах

Российский рубль считается одной из древнейших национальных валют, уступая лишь британскому фунту. По самым скромным подсчетам, рублю как минимум 700 лет. В России за этот период менялось все: границы, столицы, формы правления и символы. И только рубль остался рублем. В истории русских денег хватает примеров взлетов, им даже удавалось становиться мировой валютой, а опыт российских финансистов когда-то перенимался европейцами.

Как Россия первой в мире ввела монетную систему

Первые рубли-бруски из серебра./Фото: mdregion.ru

Первым четким летописным упоминанием российского рубля считается сообщение о 5-тысячной контрибуции, полученной князем Михаилом Юрьевичем от новгородцев после победы в усобице в 1316 году. Однако историки понимают, что расчет рублями предполагал их существование задолго до описанного события.

В XIV-XV веках рубль представлял собой не привычные нам монеты, а серебряные слитки до 20 см длиной. Причем рубль московский имел массу чуть более 97 граммов, а новгородский дотягивал аж до 170.

За упорядочение денежной системы первой взялась родительница Ивана Грозного Глинская, введя в 16 веке единую по всему государству копейку серебром с изображенным всадником с копьем (отсюда и «копейка»). Серебряные же рублевые монеты появились уже при царе Алексее Михайловиче в 1654-м. Из-за дефицита в стране драгметаллов их переделывали из германских монет иоахимсталеров, которыми оплачивались экспортные товары. Поверх имеющегося прежнего изображения элементарно набивался двуглавый орел.

В 1704-м в обращение вошла разменная копейка из меди, составляющая сотую часть серебряного рубля. Тогда Россия первой среди стран мира ввела нынешнюю монетную систему, базирующуюся на рубле и копейке — его сотой доле. Такой подход получил позже распространение в соседних с Россией государствах.

В 18 веке едва ли не половина всей денежной массы России приходилась на медь. Когда за посвященную оду Елизавета Петровна выписала М. Ломоносову премию в 2 тысячи рублей медью, награду пришлось доставлять на десяти телегах. Ведь общая масса медных монет достигла 3,5 тонн.

В 1768 году по инициативе Екатерины II в России появились бумажные деньги, представляющие собой крупные отрезки гербовой бумаги. Русско-турецкая война принесла неконтролируемую эмиссию. К концу правления императрицы за один рубль бумажный получали 68 серебряных копеек, а после сражений с Наполеоном – всего 20. Салтыков-Щедрин как-то шутил, что в Париже вот-вот за рубль будут получать лишь в морду.

Международный авторитет николаевского золотого рубля

Признанное в мире николаевское золото./Фото: zoloto-md.ru

На рубеже 19 — 20 вв. Российская Империя серьезно преуспела в своем развитии. В период правления Николая II появилась стабильная финансово-валютная система. В этот период русский рубль как твердую валюту признал весь мир. Ни при каком другом правителе российская валюта так свободно и охотно не принимали за рубежом.

В результате денежной реформы Витте в России появился золотой рубль, содержащий порядка 0,77 грамма драгоценного металла. На заре 20 века царские золотые деньги имели серьезный вес на мировом рынке. Если сравнивать русские деньги с другими авторитетными валютами того периода, то в царском рубле золота было в 2 раза больше, чем в марке и франке, рубль стремительно сближался по котировке с английским фунтом.

Принималась самодержавная валюта по всей Европе. В берлинских, венских, римских и парижских банках можно было без проблем обменять российские ассигнации, а «рыжики» (николаевское золото по 5 и 10 рублей) брали в европейских торговых точках вообще без обмена на местную валюту. О том, что золотые рубли с изображением профиля Николая II были средством международных платежей, свидетельствуют опубликованные архивы Минфина за 1802-1902 гг.

Переводной рубль как первая наднациональная валюта

В состав СЭВ входили СССР, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния и Чехословакия./Фото: cdn.forbes.ru

Первым в мире крупным проектом введения наднациональных денег стал переводной рубль. Эта денежная единица, действовавшая с 1964 по 1990 гг., использовалась Советским Союзом в качестве коллективной валюты стран СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) при международных взаиморасчетах. В виде печатных банкнот и монет переводного рубля (ПР) не существовало.

Получение ПР по отношению к каждой стране выражалось в кредитовании импорта услуг и товаров государствами-участниками системы расчётов. Масштабы использования ПР были по тем временам масштабными. Общая сумма сделок при использовании этой валюты достигла 4,5 триллионов ПР, что превышает 6 триллионов долларов. Причем оборот ПР наращивался, и к 1990 году ПР обеспечивал свыше 5 процентов мировой торговли. Все другие наднациональные расчетные единицы стали появляться позднее.

Это и СДР (так называемые спецправа заимствования), выпущенные по аналогии с переводным рублем МВФ для расчетов между участниками фонда, и ЭКЮ, появившаяся после СДР в Европе, и евро, изначально предназначавшаяся для безналичного международного оборота.

Доллар по 67 копеек: советский миф или реальность

За доллар в СССР обещали не только 67 копеек, но и от 3 до 15 лет тюрьмы./Фото: ic.pics.livejournal.com

Часто можно услышать о том, что рубль в СССР ценился выше доллара США, называют даже курс в 67 копеек. Разумеется, истинный реальный курс доллара отличался от указанных рамок. Тут нужно уточнить, что такой миф сложился по причине отсутствия свободного валютного рынка.

Как кто-то уместно пошутил, за один доллар США в СССР можно было получить не только 67 копеек, но еще и от 3 до 15 лет лишения свободы или даже высшую меру — на выбор. Курс доллара по отношению к рублю устанавливался в стране советов произвольно, а валюта использовалась только для внешних платежей за импортную продукцию. Что же касается реального курса доллара, то он определялся подпольным валютным рынком, где в 60-80-е годы доллар стоил 8-10 рублей.

Кстати, многие названия современных валют имеют очень интересную историю. Привычные нам доллары, злотые, йены и другие валюты называются так не просто так.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Стандарт Базель III: вместо доллара мировой валютой станет золото?

29 марта этого года наступила финальная фаза реализации новых правил Банка международных расчетов. Некоторые эксперты считают, что возвращение золоту статуса денег должно положить конец всевластию доллара. По их прогнозам, к декабрю американская валюта может упасть на 40%, а в начале следующего года окончательно утратить свою ценность.

Три события, которые потрясли мир золота

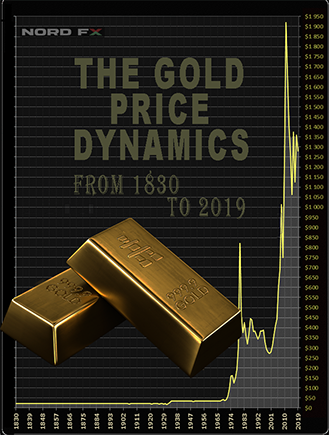

Начиная с 1879 года, денежная система США базировалась на так называемом «золотом стандарте», который привязывал объем бумажной денежной массы к размеру золотого запаса страны, а 20 долларов в любой момент могли быть обменены на тройскую унцию этого благородного металла.

Прошло 55 лет, и в 1934г. президент США Франклин Рузвельт утвердил «Закон о золотом резерве». Согласно этому документу, частное владение золотом объявлялось незаконным, и весь драгоценный металл подлежал продаже Казначейству США. Год спустя, когда все золото перешло из частной собственности в руки государства, Рузвельт поднял на него цену на 70% – до $35 за тройскую унцию, что дало ему возможность допечатать соответствующее количество бумажных денег.

Следующие четыре десятилетия цены на золото оставались стабильными, удерживаясь в районе 35 долларов, пока в начале 70-х другой президент – Ричард Никсон, не принял решение вообще отказаться от «золотого стандарта». Это полностью развязало правительству руки, позволив печатать бесконечные объемы фиатной валюты, а ценам на золото, которое перестало быть деньгами, – расти в геометрической прогрессии.

И вот весной этого, 2019-го, года СМИ разнесли весть еще об одном, революционном, событии – 29 марта наступала финальная фаза реализации новых правил, согласно которым желтый металл вновь официально становился таким же первоклассным активом, как наличные банкноты и государственные облигации.

Эти правила, принятые Банком международных расчетов (БМР) и получившие название «Стандарт Базель III » (по месту нахождения БМР – г.Базель, Швейцария), позволили некоторым экспертам заявить, что раз золоту возвращают его монетарный статус, оно должно стать деньгами №1, вытеснив с рынка ничем не обеспеченный доллар США. Поскольку обязанность обмена купюр на драгметалл теперь ложилась не на Казначейство США, а непосредственно на банки, они должны были начать активно скупать золото, чтобы сохранить стабильность во время краха долларовой системы. По прогнозам этих экспертов, к декабрю американская валюта могла упасть примерно на 40%, а в начале следующего года окончательно потерять свое значение.

Фантастика или реальность: 155 000 USD за унцию?

– И что же произошло 29 марта? – этот вопрос адресован ведущему аналитику брокерской компании NordFX Джону Гордону ( John Gordon ).

– А вот что, – указывает он на график. – Вместо того, чтобы взлететь до небес, буквально за день до этого золото потеряло в цене восемь с лишним процентов!

На мой взгляд, говорить о смерти доллара явно преждевременно. Надо учитывать, что, хотя Банк международных расчетов и объединяет более 60 центральных банков разных стран, его документы носят скорее рекомендательный, чем обязательный характер. Более того, некоторые источники утверждают, что решение о переоценке золота и дате введения этого правила было принято не на общем собрании БМР, а в узком кругу наиболее крупных регуляторов. Это Федрезерв США, ЕЦБ, Бундесбанк и Банки Англии и Франции. А такие крупнейшие импортеры золота, как, например, Китай, Индия, Россия или Япония при этом не присутствовали.

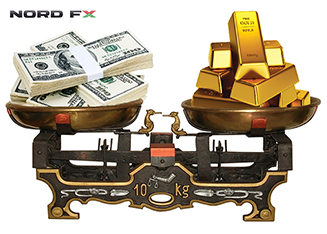

Для того, чтобы золото снова стало полноценными деньгами, – продолжает аналитик NordFX , – нужно установление золотого паритета, то есть фиксированного его содержания, как минимум, в ведущих мировых валютах.

Давайте произведем простой расчет. Сейчас цена золота составляет $1280 за унцию, или около $41 за грамм. А теперь посчитаем, сколько будет стоить золото, если установить паритет между долларовой массой и золотым запасом США. Итак, по данным на 2018г., золотой запас США составляет 8133,5 тонн, а долларовая масса, включая банковские вклады, – около $40 трлн.

Делим одно на другое и получаем, что цена одного грамма золота должна равняться $5000, или $155,5 тыс за тройскую унцию. То есть, в 120 раз больше, чем сегодня.

Государственный долг США составляет более $22 трлн., и даже представить сложно, что произойдет, если хотя бы часть кредиторов потребует обменять свои фиатные деньги на реальное золото.

Думаю, что, несмотря на их примитивность, – подводит итог Джон Гордон, – приведенные расчеты наглядно показывают, что возвращение к временам полуторавековой давности, когда каждый доллар, фунт, рубль или марка были обеспечены золотым запасом страны, вряд ли возможно.

Что еще говорят специалисты

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) провела опрос 30 аналитиков, попросив их дать прогноз по цене золота на 2019 год. Если усреднить их мнения, то можно говорить о скромном росте всего на 1.8%. Однако, две трети опрошенных считают, что в какой-то момент в течение года стоимость этого драгоценного металла может достичь или даже превысить отметку в 1400 долларов за унцию.

Самым оптимистичным оказался Эдди Нагао (Eddie Nagao) из Sumitomo, назвавший цену в 1475 долларов. По его мнению, золото будет одним из привилегированных активов среди институциональных и частных инвесторов, так как вероятность рецессии в США постоянно растет.

Что же касается пессимистов, то здесь первую строчку занял Адам Уильямс (Adam Williams) из Fastmarkets MB (Metal Bulletin). Его сценарий предусматривает спад ниже 1200 долларов. По мнению «медведей», золото было решающим фактором для инвесторов в ноябре 2018 – феврале 2019г.г. Но в случае заключения торговой сделки между США и Китаем, спрос на активы-убежища, в том числе и на золото, быстро упадет, и цена пойдет вниз.

Если же говорить о более долгосрочном прогнозе, то интересной представляется модель, построенная Гарри Вагнером ( Gary S . Wagner ), аналитиком и продюсером ежедневного бюллетеня «Золотой прогноз» («The Gold Forecast»). Согласно его расчетам, последняя крупная бычья волна началась в конце 2015 года, после коррекции до $1040, и предполагает, что золото может повторно протестировать рекордные максимумы 2011 года, достигнув в 2020 году цены в $2070-2085 долларов за унцию.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Источник: www.mql5.com