Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

Источник: www.soloby.ru

Горные породы на ОГЭ | География ОГЭ 2022 | Умскул

Краткое описание наиболее распространенных рыхлых осадочных горных пород

Рыхлые (несцементированные) обломочные породы. Классификация рыхлых обломочных осадочных пород основана главным образом на структурных признаках — величине и форме обломков, характере окатанности. Эти признаки одновременно отражают и их происхождение.

По величине обломков обломочные породы подразделяются на:

1) грубообломочные породы (псефитовые), состоящие из обломков более 2 мм в поперечнике;

2) среднеобломочные или песчаные породы (псаммитовые), состоящие из обломков от 2 до 0,05 мм;

3) мелкообломочные или пылеватые, породы (алевритовые) с размерами обломков от 0,05 до 0,005 мм;

4) тонкообломочные или пелитовые, породы с размерами обломков менее 0,005 мм.

1) Грубообломочные породы (псефиты). По величине обломков среди грубообломочных рыхлых, нецементированных выделяют следующие породы:

— валуны и глыбы — соответственно окатанные и неокатанные обломки размером более 200 мм в поперечнике;

— галька, или галечник — окатанные и щебень — неокатанные обломки, размером от 10 до 200 мм в поперечнике;

— гравий — окатанные и дресва — неокатанные обломки, размером от 2 до 10 мм в поперечнике.

При описании псефитов следует указать: размер обломков; форму (характер) окатанности; состав обломков; окраску; соотношение обломков и цемента в породе.

Определяя размер обломков, необходимо отметить пределы их колебаний, а также преобладающий размер. Характеризуя степень окатанности обломков, необходимо обратить внимание на их форму, которая дает возможность предположить условия осадкообразования — морская галька в основном уплощенной формы, речная — яйцевидной и т. п.

2) Среднеобломочные породы (псаммиты). В группу среднеобломочных пород входят очень распространенные в природе пески. Пески состоят из несцементированных обломков, размером от 2 до 0,05 мм.

В зависимости от величины обломков пески делятся на грубозернистые, крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые.

Горные породы. География в действии!

По относительной величине зерен песчаные породы разделяются на равномернозернистые (сортированные) и разнозернистые (несортированные).

Пески могут состоять более чем на 90 % из зерен одного и того же минерала (например кварца — кварцевый песок) они называются мономиктовыми.

Песчаные породы, состоящие из обломков преобладающих двух минералов, относятся к олигомиктовым (например, кварц — глауконитовый).

Полимиктовые пески состоят из обломков различных минералов (кварц, глауконит, полевой шпат, слюда и др.).

По минеральному составу выделяются следующие группы песчаных пород.

1. Кварцевые пески — более чем на 90 % состоят из кварца с небольшой примесью слюды, полевого шпата, отличаются хорошей сортировкой и окатанностью зерен.

2. Кварцево-глауконитовые пески — состоят из кварцевых зерен (40-20 %) и зерен глауконита (60-80 %) с небольшой примесью слюды и других минералов. В зависимости от количества глауконита пески имеют более или менее интенсивную зеленую окраску

3. Железистые пески — состоят из кварца, зерна которого покрыты корочками бурого гетита и гидрогетита; окраска от лиловато-бурой до ржаво-оранжевой.

4. Аркозовые пески — состоят из зерен кварца, полевых пшатов, слюды. Эти породы являются продуктами разрушения гранитов и близких к ним пород.

5. Граувакки — темноокрашенные полимиктовые пески, состоящие из обломков различных горных пород (магматических, осадочных и метаморфических), иногда с примесью обломков различных минералов.

Песчаные породы описываются так же, как и грубообломочные (псефиты).

3) Мелкообломочные породы (алевриты). К мелкообломочным относятся породы, состоящие из обломков размерами от 0,05-0,005 мм (по другим авторам 0,1-0,01 мм). Рыхлые скопления таких обломков называются алевритами.

Лёсс — алеврит светло-желтого (палевого) цвета, состоящий главным образом из частиц кварца, меньше полевых шпатов, кальцита и глинистых частиц (менее 0,005 мм).

Известковистость в лёссах выражена в виде рассеянных в породе пылеватых частиц кальцита, а также в виде так называемых журавчиков, дутиков — известковых стяжений.

образовывать в больших массах вертикальные обрывы и столбчатую отдельность.

При увлажнении лёсс уплотняется, так как теряются связи между составляющими его обломками, вследствие чего образуются на поверхности трещины и просадки, что необходимо учитывать при проектировании на территории развития лёсса строительных работ.

Супеси — обычно светло-серого цвета рыхлые отложения, состоящие примерно на 70-90 % из алевритопесчаного материала и от 30 до 10 % частиц менее 0,005мм (то есть пелитовых частиц).

Суглинки — рыхлые отложения светло-желтого или светло-серого цвета, содержащие от 50 до 70 % алевритопесчаного материала, и от 50 до 30 % пелитовых частиц. В отличие от супесей суглинки более пластичны. Часто макроскопически отличают суглинок от супеси, скатав между пальцами из увлажненного суглинка или супеси катыш, который после высыхания из суглинка не рассыпается в отличие от катыша из супеси. Иногда выделяют разновидности суглинков, например валунные суглинки, содержащие значительную примесь валунов (морена). Термины «супеси» и «суглинки» применяют обычно к молодым (четвертичным) континентальным образованиям.

4) Глинистые породы. К глинам (пелитам) относятся тонкодисперсные осадки с размером частиц менее 0,005 (по другим классификациям менее 0,01 мм). В составе глин, кроме окристаллизованных глинистых минералов (в основном гидрослюда, монтмориллонит, меньше хлорит и каолинит) химического происхождения, существенную роль играют обломочные минералы, а также аморфные, скрытокристаллические и коллоидальные формы водных силикатов. По ряду основных свойств глины отличаются как от типично обломочных пород, так и от собственно химических осадков.

Коллоидные частицы в растворе имеют крайне незначительные размеры, поэтому они не оседают на дно под действием силы тяжести. Это же относится и к суспензиям. Кроме того, электрический заряд частиц одинаков у данного вещества в одном и том же растворе.

Для выпадения в осадок и превращения в породу необходимо, чтобы частицы коллоидов и суспензий приобрели способность к слипанию в более крупные комочки. Например, если река несет в море полуторные окислы железа или суспензию глинистого вещества, то при встрече с богатой электролитами морской водой эти вещества начинают оседать на дно. Этот процесс называется коагуляцией. Слипшиеся и осевшие комочки коллоидных частиц образуют в основном глинистые (пелитовые) породы.

Среди глинистых пород различают остаточные и переотложенные глины.

К остаточным глинам относятся продукты, образующиеся при химическом выветривании различных коренных (материнских) пород и оставшиеся на месте разрушения. Образуется так называемая кора выветривания. С корой выветривания связывают возникновение каолиновых глин (каолинов), латеритов, бокситов и других образований.

минералов, входивших в состав разрушенных материнских пород. Встречаются каолиновые глины, образованные в результате размыва коры выветривания каолинового состава и переотложения на дне водоемов. При этом примеси отделяются и накапливаются более чистые каолиновые глины.

Бокситы — формируются в коре выветривания богатых алюминием магматических пород, состоят преимущественно из гидратов окиси алюминия, часто с примесью гидроокислов железа. Бокситы представляют собой или рыхлую, или плотную породу красно-бурого, реже серого цвета, с характерной оолитовой или обломочной структурой. Важнейшая руда на алюминий.

Бокситы, образующиеся в верхней зоне коры выветривания в тропическом климате, относятся к элювиальным или латеритным по условиям образования. При их размыве и переотложении образуются осадочные бокситы. Есть еще и карстовые бокситы — оставшиеся после выноса растворенного вещества.

Глина — это землистая порода, содержащая более 50 % глинистых частиц размером менее 0,005мм, обладает способностью при смешивании с водой превращаться в пластичную массу, а при высыхании — в твердую породу; при обжиге глина приобретает каменистую твердость и крепость. Сухая, землистая, рыхлая глина легко рассыпается и растирается руками в мучнистую пыль; может быть очень плотной, почти каменистой породой. Глина легко царапается ногтем, оставляя блестящую полоску, липнет к влажному пальцу, жадно впитывая воду. Насыщаясь водой, глина разбухает, размягчается и превращается в пластичную вязкую массу, которая при дальнейшем добавлении воды может постепенно превратиться в текучую массу.

Наиболее типичные физические свойства глин следующие:

— пластичность, то есть способность принимать под давлением любую форму и сохранять ее после прекращения давления;

— способность поглощать большое количество воды (40 % и более по объему), отчего порода увеличивается в объеме, разбухает (гигроскопичность);

— водоупорность — после полного насыщения водой (глинистые слои обычно служат водоупорными горизонтами, залегая под водоносными песчаными слоями);

— способность поглощать коллоидные, красящие вещества, масла и т. п.;

— огнеупорность — способность противостоять без плавления действию высокой температуры.

По минеральному составу различают мономинеральные, когда преобладает тот или иной глинистый минерал (каолинитовые, гидрослюдистые, в том числе глауконитовые), монтмориллонитовые, иногда хлоритовые и полиминеральные глины, характеризующиеся смешанным минеральным составом.

Различают песчанистые (жирные глины), которые содержат песчано-алевритового материала от 5 до 25 %, и песчаные (тощие глины), содержащие от 25 до 50 % песчано-алевритовых частиц.

По происхождению глины могут быть континентальными — остаточные и осадочные (озерные, аллювиальные и др.) и морскими, как мелководными, так и — глубоководными. В зависимости от этого они различаются по текстурным признакам, составу, окраске, характеру примесей.

При описании глины необходимо отмечать следующие признаки.

1. Цвет (следует указать, в каком состоянии влажности находится глина).

2. Пластичность (жирная — пластичная — или тощая — песчаная).

3. Характер примесей, которые часто влияют на окраску: углистое вещество окрашивает глину в темный, почти черный цвет; битуминозное вещество придает, кроме темного цвета, характерный битуминозный запах и др.

4. Текстуру (листовая, слойчатая и т. п.).

5. Растительные остатки и окаменелости.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

52. Рыхлые гп. Классификация рыхлых пород

Рыхлые- (раздельно-зернистые) связи между зернами молекулярные и часто практически отсутствуют, породы представляют собой механические смеси частиц одного или нескольких минералов (пески, гравий, галечник);

Рыхлые породы подразделяются в результате ведения горных работ:

- естественно рыхлые

- разрыхленные.

Естественно рыхлые (так называемые сыпучие) породы — это пески различной крупности.

Разрыхленные (разрушенные) породы в зависимости от степени разрушения делятся на следующие технологические виды:

1. Связновзорванные скальные и полускальные породы —отдельности массива пород, находящиеся в таком состоянии, не разрываются полностью, лишь увеличивается трещиноватость массива и в значительной мере сохраняются силы сцепления между отдельностями. Линейные размеры отдельностей зависят от естественной блочности и могут превышать 1,5 м; средний размер отдельностей достигает 1 м.

2. Крупновзорванные породы — это породы с большими промежутками между блоками и кусками, которые зажаты во взорванной массе. Силы сцепления существуют но неразрушенным природным трещинам в кусках и зацепление—между кусками. Линейные размеры наиболее крупных кусков составляют 1 —1,5 м.

3. Мелковзорваиные породы характеризуются наличием большого числа промежутков между кусками. Отдельные куски часто зажаты во взорванной массе. Линейные размеры наиболее крупных кусков составляют 0,6—0,7 м.

4 Раздробленные породы — это все взорванные породы, дополнительно раздробленные другими способами, с кусками крупностью не более 0.2 м. Они обладают сыпучестью. Обычно до такой крупности дробят только полезные ископаемые.

5. Мелкораздробленные (щебеночного типа) породы с частицами размером не более 0.1 м.Породы подчиняются закономерностям сыпучих сред.

6. Разрыхленные мягкие породы, теряющие естественное сцепление. Разрыхленные мягкие породы характеризуются непостоянными показателями трения и сцепления.

53. Параметры строения рыхлых пород

Рыхлые и разрушенные породы описываются особыми ха- рактеристиками строения:

- параметры дисперсности: средний диаметр частиц разрых- ленной породы; гранулометрический состав; удельная поверх- ность;

- характеристики формы частиц рыхлого материала: соотно- шение линейных размеров куска; угловое распределение;

- параметры укладки, основной- коэффициент разрыхления.

Средний диаметр частиц dсp характеризует среднюю крупность горной массы.

Иногда пользуются понятием дисперсности D — мерой раздробленности рыхлых пород, равной величине, обратной среднему размеру частиц грунта.

Значительно полнее горную массу характеризуют сведения о распределении частиц каждого диаметра в горной массе.

Измеренный количестиенно выход (по массе, объему или числу зерен) отдельных классов крупности, выраженный в процентах к общей массе, объему или числу, называется гранулометрическим составом породы.

54. Гранулометрический состав рыхлых пород. Коэффициент неоднородности.

гранулометрический состав породы — измеренный количестиенно выход (по массе, объему или числу зерен) отдельных классов крупности, выраженный в процентах к общей массе, объему или числу.

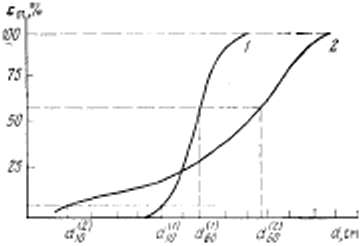

1-однородная и 2 – неоднородная порода;

Для численной оненки неоднородности рыхлых пород по размерам зерен пользуются также отношением, называемым коэффициентом неоднородности,

d60 и d10 — максимальные диаметры кусков, составляющих соответственно 60 и 10 % обшей массы рыхлой породы.

Гранулометрический — важнейшей характеристикой рыхлых пород, обусловливающей свойства рыхлой горной массы. Гранулометрический состав определяет величину свободной поверхности частиц породы.

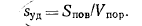

Отношение суммарной площади поверхности Sпов всех ча- стиц и кусков рыхлой породы к ее объему Uпор называется удельной поверхностью Sуд :

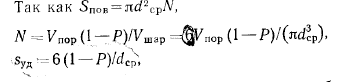

Если считать частицы породы по форме шароподобными с объемом Vшар, то Sуд приближенно может быть рассчитана по известному dсp.

где N — количество частиц в изучаемом объеме породы Vпор. P- пустотность (внешняя пористость) рыхлой массы пород, доли единицы.

Иногда рассчитывают удельную поверхность на единицу массы породы.

Тогда

Эти формулы справедливы для расчета удельной поверхности горной массы, состоящей как из сферических, так и кубических (или близких к ним) зерен одного размера.

Удельная поверхность пород зависит от рас- пределения частиц по размерам, доли мелких частиц в массе и формы частичек. Так. syд особенно возрастает, если куски по- роды представлены пластинками или столбиками, т. е. образ- цами удлиненной формы. На syд оказывают влияние величина и количество ребер граней и вершин в куске. Если форма кусков при последующем измельчении сохраняется, то удельная по-

верхность возрастает меньше, чем при изменении этой формы.

Объем любой разрыхленной горной породы обусловлен гранулометрическим составом, а также формой.,

Отношение — коэффициентом разрыхления пород.

Коэффициент разрыхления бусловлен характером и качеством дробления породы и значительно меньше — типом породы.

Источник: studfile.net