Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «Определить вид химической связи у NaBr, H2, Cu, HCl, H2O, Al, CaCl2, CO2, BaO, Ca, BaCl2, Zm, NO2, P4, Br2, F2, FeCl. . » по предмету Химия, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.

Новые вопросы по химии

Придумайте необычные описания характеризующие воду.

Химия: Какие частицы входят в состав ядра атома? а). электроны б). протоны в). нейтроны г). ионы

По положению элемента #40 в табл Менделеева запишите электрон конфигур. Выделите ваоентные электронв и распредилите их по квантовым состоянием в стабильном и возбуж состояниях. Для валент электрон запишите квант числа.

CH3-CH2-CH2-Cl+KOH⇒?

Сожгли вещество, масса которого 13,8 грамм, при этом выделился оксид углерода (четырех валентный) объемом 23,52 литра, и вода массой 10,8 грамм. Плотность этого вещества по водороду 46. Установить молекулярную формулу

Главная » Химия » Определить вид химической связи у NaBr, H2, Cu, HCl, H2O, Al, CaCl2, CO2, BaO, Ca, BaCl2, Zm, NO2, P4, Br2, F2, FeCl.

Ковалентная Полярная Связь — Химическая связь // Химия 8 класс

Источник: iotvet.com

Тема №3 «Характеристики химических связей»

В уроке рассматриваются межатомные и межмолекулярные связи, а также соответствующие им вещества и их свойства.

Поделиться в Facebook

Твитнуть в Twitter

Характеристики химических связей

Оглавление

- Характеристики химических связей

- Способы образования ковалентной связи

- Донорно-акцепторный механизм

- Характеристики ковалентной связи: длина и энергия связи

- Ионы. Ионная связь

- Металлическая связь

- Водородная связь

- Правило октета

- Определение типа связи

- Шпаргалка

- Задания для самопроверки

Характеристики химических связей

Учение о химической связи составляет основу всей теоретической химии. Под химической связью понимают такое взаимодействие атомов, которое связывает их в молекулы, ионы, радикалы, кристаллы. Различают четыре типа химических связей: ионную, ковалентную, металлическую и водородную. Различные типы связей могут содержаться в одних и тех же веществах.

1. В основаниях: между атомами кислорода и водорода в гидроксогруппах связь полярная ковалентная, а между металлом и гидроксогруппой — ионная.

2. В солях кислородсодержащих кислот: между атомом неметалла и кислородом кислотного остатка — ковалентная полярная, а между металлом и кислотным остатком — ионная.

3. В солях аммония, метиламмония и т. д. между атомами азота и водорода — ковалентная полярная, а между ионами аммония или метиламмония и кислотным остатком — ионная.

4. В пероксидах металлов (например, Na2O2) связь между атомами кислорода ковалентная неполярная, а между металлом и кислородом — ионная и т. д.

Причиной единства всех типов и видов химических связей служит их одинаковая химическая природа — электронно-ядерное взаимодействие. Образование химической связи в любом случае представляет собой результат электронно-ядерного взаимодействия атомов, сопровождающегося выделением энергии.

Ковалентная Неполярная Связь — Химическая связь // Химия 8 класс

Способы образования ковалентной связи

Ковалентная химическая связь — это связь, возникающая между атомами за счет образования общих электронных пар.

Ковалентные соединения – обычно газы, жидкости или сравнительно низкоплавкие твердые вещества. Одним из редких исключений является алмаз, который плавится выше 3 500 °С. Это объясняется строением алмаза, который представляет собой сплошную решетку ковалентно связанных атомов углерода, а не совокупность отдельных молекул. Фактически любой кристалл алмаза, независимо от его размера, представляет собой одну огромную молекулу.

Ковалентная связь возникает при объединении электронов двух атомов неметаллов. Возникшая при этом структура называется молекулой.

Механизм образования такой связи может быть обменный и донорно-акцепторный.

В большинстве случаев два ковалентно связанных атома имеют разную электроотрицательность и обобществленные электроны не принадлежат двум атомам в равной степени. Большую часть времени они находятся ближе к одному атому, чем к другому.

В молекуле хлороводорода, например, электроны, образующие ковалентную связь, располагаются ближе к атому хлора, поскольку его электроотрицательность выше, чем у водорода. Однако разница в способности притягивать электроны не столь велика, чтобы произошел полный перенос электрона с атома водорода на атом хлора. Поэтому связь между атомами водорода и хлора можно рассматривать как нечто среднее между ионной связью (полный перенос электрона) и неполярной ковалентной связью (симметричное расположение пары электронов между двумя атомами). Частичный заряд на атомах обозначается греческой буквой δ. Такая связь называется полярной ковалентной связью, а о молекуле хлороводорода говорят, что она полярна, т. е. имеет положительно заряженный конец (атом водорода) и отрицательно заряженный конец (атом хлора).

1. Обменный механизм действует, когда атомы образуют общие электронные пары за счет объединения неспаренных электронов.

Связь возникает благодаря образованию общей электронной пары s-электронами атомов водорода (перекрыванию s-орбиталей).

2) HCl — хлороводород.

Связь возникает за счет образования общей электронной пары из s- и р-электронов (перекрывания s-р-орбиталей).

3) Cl2: В молекуле хлора ковалентная связь образуется за счет непарных р-электронов (перекрывание р-р-орбиталей).

4) N2: В молекуле азота между атомами образуются три общие электронные пары.

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи

Донор имеет электронную пару, акцептор — свободную орбиталь, которую эта пара может занять. В ионе аммония все четыре связи с атомами водорода ковалентные: три образовались благодаря созданию общих электронных пар атомом азота и атомами водорода по обменному механизму, одна — по донорно-акцепторному механизму. Ковалентные связи классифицируют по способу перекрывания электронных орбиталей, а также по смещению их к одному из связанных атомов. Химические связи, образующиеся в результате перекрывания электронных орбиталей вдоль линии связи, называются σ-связями (сигма-связями). Сигма-связь очень прочная.

р-орбитали могут перекрываться в двух областях, образуя ковалентную связь за счет бокового перекрывания.

Химические связи, образующиеся в результате «бокового» перекрывания электронных орбиталей вне линии связи, т. е. в двух областях, называются пи-связями.

По степени смещенности общих электронных пар к одному из связанных ими атомов ковалентная связь может быть полярной и неполярной. Ковалентную химическую связь, образующуюся между атомами с одинаковой электроотрицательностью, называют неполярной. Электронные пары не смещены ни к одному из атомов, т. к. атомы имеют одинаковую электроотрицательность — свойство оттягивать к себе валентные электроны от других атомов. Например,

т. е. посредством ковалентной неполярной связи образованы молекулы простых веществ-неметаллов. Ковалентную химическую связь между атомами элементов, электроотрицательности которых различаются, называют полярной.

Например, NH3 — аммиак. Азот более электроотрицательный элемент, чем водород, поэтому общие электронные пары смещаются к его атому.

Характеристики ковалентной связи: длина и энергия связи

Характерные свойства ковалентной связи — ее длина и энергия. Длина связи — это расстояние между ядрами атомов. Химическая связь тем прочнее, чем меньше ее длина. Однако мерой прочности связи является энергия связи, которая определяется количеством энергии, необходимой для разрыва связи. Обычно она измеряется в кДж/моль.

Так, согласно опытным данным, длины связи молекул H2, Cl2 и N2 соответственно составляют 0,074, 0,198 и 0,109 нм, а энергии связи соответственно равны 436, 242 и 946 кДж/моль.

Ионы. Ионная связь

Для атома существует две основные возможности подчиниться правилу октета. Первая из них — образование ионной связи. (Вторая — образование ковалентной связи, о ней речь пойдет ниже). При образовании ионной связи атом металла теряет электроны, а атом неметалла приобретает.

Представим себе, что «встречаются» два атома: атом металла I группы и атом неметалла VII группы. У атома металла на внешнем энергетическом уровне находится единственный электрон, а атому неметалла как раз не хватает именно одного электрона, чтобы его внешний уровень оказался завершенным. Первый атом легко отдаст второму свой далекий от ядра и слабо связанный с ним электрон, а второй предоставит ему свободное место на своем внешнем электронном уровне. Тогда атом, лишенный одного своего отрицательного заряда, станет положительно заряженной частицей, а второй превратится в отрицательно заряженную частицу благодаря полученному электрону. Такие частицы называются ионами.

Ионная связь — это химическая связь, возникающая между ионами. Цифры, показывающие число атомов или молекул, называются коэффициентами, а цифры, показывающие число атомов или ионов в молекуле, называют индексами.

Металлическая связь

Металлы обладают специфическими свойствами, отличающимися от свойств других веществ. Такими свойствами являются сравнительно высокие температуры плавления, способность к отражению света, высокая тепло- и электропроводность. Эти особенности обязаны существованию в металлах особого вида связи — металлической связи.

Металлическая связь — связь между положительными ионами в кристаллах металлов, осуществляемая за счет притяжения электронов, свободно перемещающихся по кристаллу. Атомы большинства металлов на внешнем уровне содержат небольшое число электронов — 1, 2, 3. Эти электроны легко отрываются, и атомы при этом превращаются в положительные ионы. Оторвавшиеся электроны перемещаются от одного иона к другому, связывая их в единое целое. Соединяясь с ионами, эти электроны образуют временно атомы, потом снова отрываются и соединяются уже с другим ионом и т. д. Бесконечно происходит процесс, который схематически можно изобразить так:

Следовательно, в объеме металла атомы непрерывно превращаются в ионы и наоборот. Связь в металлах между ионами посредством обобществленных электронов называется металлической. Металлическая связь имеет некоторое сходство с ковалентной, поскольку основана на обобществлении внешних электронов. Однако при ковалентной связи обобществлены внешние непарные электроны только двух соседних атомов, в то время как при металлической связи в обобществлении этих электронов принимают участие все атомы. Именно поэтому кристаллы с ковалентной связью хрупкие, а с металлической, как правило, пластичны, электропроводны и имеют металлический блеск.

Металлическая связь характерна как для чистых металлов, так и для смесей различных металлов — сплавов, находящихся в твердом и жидком состояниях. Однако в парообразном состоянии атомы металлов связаны между собой ковалентной связью (например, парами натрия заполняют лампы желтого света для освещения улиц больших городов). Пары металлов состоят из отдельных молекул (одноатомных и двухатомных).

Металлическая связь отличается от ковалентной также и по прочности: ее энергия в 3-4 раза меньше энергии ковалентной связи.

Энергия связи — энергия, необходимая для разрыва химической связи во всех молекулах, составляющих один моль вещества. Энергии ковалентных и ионных связей обычно велики и составляют величины порядка 100-800 кДж/моль.

Водородная связь

Химическую связь между положительно поляризованными атомами водорода одной молекулы (или ее части) и отрицательно поляризованными атомами сильно электроотрицательных элементов, имеющих наподеленные электронные пары (F, O, N и реже S и Cl), другой молекулы (или ее части) называют водородной. Механизм образования водородной связи имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный характер.

Примеры межмолекулярной водородной связи:

При наличии такой связи даже низкомолекулярные вещества могут быть при обычных условиях жидкостями (спирт, вода) или легко сжижающимися газами (аммиак, фтороводород). В биополимерах — белках (вторичная структура) — имеется внутримолекулярная водородная связь между карбонильным кислородом и водородом аминогруппы:

Молекулы полинуклеотидов — ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — представляют собой двойные спирали, в которых две цепи нуклеотидов связаны друг с другом водородными связями. При этом действует принцип комплементарности, т. е. эти связи образуются между определенными парами, состоящими из пуринового и пиримидинового оснований: против аденинового нуклеотида (А) располагается тиминовый (Т), а против гуанинового (Г) — цитозиновый (Ц).

Вещества с водородной связью имеют молекулярные кристаллические решетки.

Правило Октета

Электронная конфигурация атома особенно стабильна (иными словами, имеет минимальный запас энергии, что всегда предпочтительно), когда внешняя электронная оболочка заполнена. Поэтому атомы склонны к таким превращениям, в результате которых во внешнем слое оказывается „магическое” число электронов — восемь. Исключение составляют атомы первых двух элементов периодической системы, для которых предпочтительно образование двухэлектронной внешней оболочки.

Правило октета объясняет, почему инертные газы (группа VIIIA) гелий, неон и аргон обычно не вступают в химические реакции. Их внешняя электронная оболочка уже заполнена, следовательно нет необходимости во взаимодействии с другими атомами с целью принять, отдать или объединить электроны.

Элементы 3—7-го периодов также обычно подчиняются правилу октета (т. е. склонны к заполнению s- и р-орбиталей, хотя могут иметься d- и f-орбитали).

Согласно правилу октета большинство атомов склонно принимать, отдавать или объединять электроны с тем, чтобы создать восьмиэлектронную внешнюю оболочку.

Определение типа связи

По электроотрицательности можно узнать тип связи:

Разность электроотрицательностей элементов в соединении (ΔX) позволит судить о типе химической связи. Если величина Δ X = 0 – связь ковалентная неполярная.

При разности электроотрицательностей до 2,0 связь называют ковалентной полярной, например: связь H—F в молекуле фтороводорода HF:

Δ X = (3,98 – 2,20) = 1,78

Связи с разностью электроотрицательностей больше 2,0 считаются ионными. Например: связь Na—Cl в соединении NaCl:

Источник: chem-mind.com

Ионная, водородная и металлическая связи

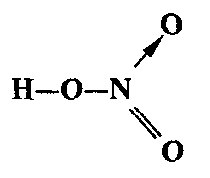

Ковалентная связь, которая образуется по донорно-акцепторному механизму, называется донорно-акцепторной связью. При образовании донорно-акцепторной связи один атом (донор) предоставляет неподеленную пару электронов, которая становится общей электронной парой между ним и другим атомом (акцептором):

Донорно-акцепторная связь иногда обозначается стрелкой, которая направлена от атома-донора к атому-акцептору: А→В

Донорно-акцепторная связь образуется в результате перекрывания орбитали с неподеленной электронной парой атома-донора и свободной орбитали атома-акцептора:

Донорно-акцепторная связь имеет такие же свойства, как и обычная ковалентная связь, а отличается от нее только происхождением общей электронной пары. Образование донорно-акцепторной связи рассмотрим на примере иона аммония NH4 + . Этот сложный ион образуется в результате присоединения иона водорода Н + к молекуле аммиака NH3:

Три неспаренных электрона, которые находятся на 2р-подуровне, участвуют в образовании трех ковалентных связей с атомами водорода в молекуле NH3. Это обычные связи, образованные по обменному механизму. Неподеленная электронная пара, которая находится у атома азота на 2s-подуровне, может участвовать в образовании донорно-акцепторной связи, т. е. атом азота в молекуле аммиака может быть донором электронной пары. Ион водорода вообще не имеет электронов, но имеет свободную 1s-орбиталь, поэтому он может быть акцептором электронов:

Все четыре связи N—H в ионе аммония являются равноценными. Это обусловлено тем, что в момент образования связи в атоме азота происходит гибридизация 2s-орбитали и трех 2р-орбиталей, т. е. sp 3 -гибридизация. В результате возникают четыре одинаковые гибридные орбитали, которые направлены к вершинам тетраэдра. Таким образом, ион аммония, как и молекулы типа АВ4, имеет тетраэдрическую форму.

Обратите внимание, что валентность азота в ионе аммония равна IV, так как он образует четыре ковалентные связи.

Следовательно, если элемент образует ковалентные связи и по обменному, и по донорно-акцепторному механизму, то его валентность больше числа неспаренных электронов и определяется общим числом орбиталей на внешнем электронном слое. К ним относятся: а) орбитали с неспаренными электронами; б) орбитали с неподеленными электронными парами; в) свободные орбитали.

Для азота валентность IV является максимальной, потому что внешний электронный слой атома азота (второй энергетический уровень) состоит из четырех орбиталей. Такую валентность азот имеет и в таких соединениях, как N2О5, HNО3, NaNО3 и т. п. Например, в молекуле азотной кислоты три ковалентные связи N—O образуются неспаренными электронами атома азота, а одна связь N—О образуется неподеленной парой электронов атома азота:

Ионная связь

Если химическая связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей (ДЭО > 1,7), то общая электронная пара полностью переходит к атому с большей ЭО. Результатом этого является образование частиц, имеющих электрические заряды. Эти Частицы называются ионами:

Между образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, которое называется ионной связью. Ионную связь можно рассматривать как крайний случай ковалентной полярной связи.

Как вы уже знаете, наименьшую ЭО имеют типичные металлы, атомы которых наиболее легко отдают электроны, а наибольшую ЭО имеют типичные неметаллы, атомы которых легко присоединяют электроны: Поэтому ионная связь образуется между атомами типичных металлов и атомами типичных неметаллов.

При отдаче электронов атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы, которые называются катионами, например:

Na 0 — 1ē→Na + — катион натрия;

Ca 0 — 2ē→Ca 2+ — катион кальция.

При присоединении электронов атомы неметаллов превращаются в отрицательно заряженные ионы, которые называются анионами, например:

Cl 0 + 1ē→ Cl — — хлорид-анион;

O 0 + 2ē→O 2- — оксид анион.

Например, образование ионной связи при взаимодействии атомов натрия и хлора схематично можно показать так:

Как видно из этого примера, ионы имеют завершенные электронные конфигурации, т. е. при образовании ионной связи, как и при образовании ковалентной связи, атомы переходят в более устойчивое состояние.

По своим свойствам ионная связь отличается от ковалентной связи. Силы электростатического взаимодействия направлены от данного иона во все стороны. Поэтому данный ион может притягивать ионы противоположного знака в любом направлении. Этим обусловлены ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи.

В кристаллической решетке ионных соединений вокруг каждого иона располагается определенное число ионов с противоположным зарядом. Например, в кристаллической решетке хлорида натрия NaCl каждый ион натрия Na + окружен шестью хлорид-ионами Сl — , а каждый хлорид-ион окружен шестью ионами натрия. Таким образом, для ионных соединений понятие «молекула» при обычных условиях теряет смысл.

Существуют вещества, молекулы которых содержат и ионные, и ковалентные связи. К таким веществам относятся, например, щелочи и многие соли. Так, в молекулах гидроксида натрия NaOH и сульфата натрия Na2SО4 связи между атомами натрия и кислорода представляют собой ионные связи, а остальные связи (между атомами кислорода и водорода в NaОН и между атомами кислорода и серы в Na2SО4) — ковалентные полярные.

Металлическая связь

Как известно, атомы металлов более или менее легко отдают электроны, которые находятся на внешнем электронном слое. В результате атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Это происходит не только при взаимодействии металлов с другими веществами, но и при образовании простых веществ-металлов.

Простые вещества, которые образуют элементы-металлы, при обычных условиях представляют собой твердые кристаллические вещества (кроме ртути Hg). В кристаллах металлов часть их атомов находится в ионизированном состоянии. В узлах кристаллической решетки металлов находятся положительные ионы и атомы металлов, а между узлами — электроны. Эти электроны становятся общими для всех атомов и ионов металла и могут достаточно свободно перемещаться по всей кристаллической решетке.

Поэтому электроны, которые находятся в кристаллической решетке металлов, называются свободными электронами, или «электронным газом».

Связь между всеми положительно заряженными ионами металлов и свободными электронами в кристаллической решетке металлов называется металлической связью.

Металлическая связь обусловливает важнейшие физические свойства металлов.

Водородная связь

Водородная связь является особым видом химической связи. В образовании этой связи участвует атом водорода, который в данной молекуле уже связан обычной ковалентной связью с атомом какого-либо элемента, имеющего большую электроотрицательность (например, с фтором, кислородом, азотом). Ковалентные связи H—F, Н—О, H—N являются сильно полярными (большая разность ЭО!). Поэтому атом водорода имеет избыточный положительный заряд +5, а на атомах фтора, кислорода и азота находятся избыточные отрицательные заряды:

В результате электростатического взаимодействия происходит притяжение положительно заряженного атома водорода одной молекулы к электроотрицательному атому другой молекулы. Определенный вклад в образование водородной связи вносит донорно-акцепторное взаимодействие «полусвободной» 1s-орбитали атома водорода и орбитали с неподеленной парой электронов электроотрицательного атома:

Это примеры образования межмолекулярных водородных связей. (Водородные связи обозначаются точками). Образование межмолекулярных водородных связей является причиной существования ассоциатов молекул типа (HF)n, (H2O)n и др.

Водородная связь может быть не только межмолекулярной, но и внутримолекулярной. Например, в салициловом альдегиде происходит образование водородной связи между атомом водорода группы —ОН и атомом кислорода группы >С=О:

Внутри- и межмолекулярные водородные связи существуют в молекулах белков, ДНК и др.

Таким образом, при образовании водородной связи атом водорода находится между двумя атомами с высокой ЭО; с одним из них он связан обычной ковалентной связью, а с другим — водородной связью.

Энергия водородной связи приблизительно в десять раз меньше энергии обычной ковалентной связи и варьируется в пределах 15 — 40 кДж/моль. Тем не менее, водородные связи играют важную роль во многих физико-химических и биологических процессах.

Межмолекулярные взаимодействия

Межмолекулярная водородная связь является одним из видов межмолекулярных взаимодействий.

Существуют также универсальные силы взаимодействия между любыми молекулами, которые не приводят к разрыву или образованию новых химических связей. Эти силы называются ван-дер-ваальсовыми силами (в честь голландского физика Ван-дер-Ваальса). Они обусловливают притяжение молекул данного вещества (или различных веществ) друг к другу в жидком и твердом агрегатном состояниях.

Одним из видов ван-дер-ваальсовых сил является ориентационное взаимодействие. Такое взаимодействие возникает между дипольными молекулами; противоположно заряженные концы диполей притягиваются друг к другу.

Если рядом находятся полярная и неполярная молекулы, то под влиянием полярной молекулы в неполярной молекуле возникает (индуцируется) диполь. Постоянный диполь и индуцированный диполь притягиваются друг к другу. Такой вид взаимодействия называется индукционным:

Типы кристаллических решеток твердых веществ

Скачать:

Скачать бесплатно реферат на тему: «Водородная связь» [download >

Скачать бесплатно реферат на тему: «Химическая связь» [download >

Рефераты по другим темам можно скачать здесь

Источник: al-himik.ru