Сиды для Minecraft 1.19

Этот сид является действительно уникальным, ведь ты начнешь игру прямо на острове, где будет деревня и подземная крепость. Это действительно уникальная ситуация, которая возникла благодаря огромному грибному биому возле нулевых…

Сид «Крутой спавн в джунглях»

Этот сид генерирует действительно впечатляющую стартовую локацию. Ты начнешь игру в джунглях с огромным количеством бамбука. Такая местность будет очень актуальной на снапшотах с функциями из версии 1.20. На границе…

Cид «Бесконечные шахты»

Сложно поверить, но скриншоты к этому сиду были сделаны без каких-либо модов. Все благодаря уникальной ошибке генерации, из-за которой подземные чанки дублируются по оси Z бесконечное количество раз. Благодаря этому…

Сид «Большая подсолнечная равнина с деревней»

Довольно интересный сид, с котором ты начнешь игру на очень большой подсолнечной равнине с деревней. Это неплохое место для постройки чего-то масштабного или просто для выживания в красивой местности. Найти…

Подробный анализ горной породы в горах.

Сид «Деревня на крыше особняка»

Уникальная генерация мира с деревней прямо на крыше особняка. И при этом тебе даже не придется искать это место, оно находится прямо на спавне. Ты сможешь легко попасть на любой…

Сид «Особняк посреди океана»

Существует довольно много сидов с особняком на спавне, но этот выглядит действительно уникально. С ним ты найдешь невероятный особняк посреди океанаю. Он находится прямо в воде, рядом с небольшим островком, где…

Сид «Горная долина с озером и деревней»

Если ты ищешь красивый сид с живописной генерацией для своей базы, то попробуй начать игру с этим ключом. С ним ты найдешь большую горную долину с деревней и озером прямо…

- Деревни

- Моря

- Острова

- Корабли

- Порталы

Сид «Остров с саванной и двумя деревнями»

Отличная генерация для несложного и интересного морского выживания. Точка спавна находится на небольшом острове с саванной и двумя деревнями. Также на нем можно найти вход в большое подземелье. Также вокруг…

Сид «Множество Древних Городов»

Отличный сид для тех, кому нравится лутаться в подземельях и решать сложные челленджи. Он генерирует невероятное множество древних городов очень близко к точке спавна. Многие из них находятся так близко,…

- Джунгли

- Редкие

- Пустыни

Сид «Пустыня посреди джунглей»

Необычный и интересный сид, генерирующий небольшую пустыню посреди джунглей. Такая местность может стать отличным местом для креативных построек, а также подойдет для выживания. Прямо рядом со спавном можно найти джунглевый храм, а…

Сид «Деревня на скале у моря»

С этим сидом ты найдешь возле спавна очень необычную деревню на скале у моря. Часть домов расположена прямо на воде, возле вертикальной горы, а остальные можно найти на вершине, некоторые…

Популярные Сиды 1.19

54646

Поиск камней. Секреты кварцевых жил

Сид «Спавн в деревне возле храма»

49956

Cид «Бесконечные шахты»

47903

Сид «Спавн на большой равнине с деревней»

43809

Сид «Пять деревень вокруг точки спавна»

41241

Сид «Деревня с особняком и порталом»

- Вышел Майнкрафт 1.19.3

- Вышел Minecraft 1.19.3 Release Candidate 1

- В Minecraft Bedrock Edition добавлен режим наблюдателя

- Как повысить FPS и устранить лаги в Minecraft

- Как сделать невидимую рамку в Майнкрафте

- Как сделать седло в Майнкрафте

- Мод Optifine

- Мод Better FPS [Forge]

- Мод Just Enough Items (JEI) [Forge]

- Скин Компота

- Скин жителя деревни

- Скин голого мужика

Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies.

But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Источник: gid-minecraft.ru

Аликаев камень

(Марьин утес)

Аликаев камень (Марьин утес) — это геоморфологический и ботанический памятник природы и одна из главных достопримечательностей Свердловской области. Расположена она в Красноуфимском районе, на левом берегу р. Сарана (правом притоке р. Уфа), в 7 км к западу от одноименного поселка Сарана.

Представляет собой мощный известняковый утес высотой 50 м с комплексом скальной, степной флоры. Площадь природного памятника составляет 6 га. Является популярным местом среди туристов и традиционной площадкой для соревнований по скалолазанию и проведения слетов. Объект входит в состав туристических маршрутов выходного дня.

Легенда об Аликаевом камне

Многие местные художники изображали живописную скалу на своих полотнах, а поэты и писатели использовали ее образ в своих произведениях. Но всесоюзную известность гора получила после премьеры в 1972 г. знаменитого советского телесериала-саги «Тени исчезают в полдень». В нем повествуется о жителях небольшой сибирской деревни Зеленый Дол, прошедших гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную войну и послевоенное восстановление страны.

Съемки фильма проводились в районе поселка Сарана. По сюжету картины с вершины Аликаева камня (в фильме он называется Марьиным утесом) была сброшена командир партизанского отряда Марья Воронова (играет Нина Русланова). С тех пор в народе стало использоваться и второе неофициальное название скалы.

У местных жителей об этом величественном камне существуют множество преданий. Ход их событий разный, но главный герой неизменно один — башкирский батыр Аликай. По одной версии он был местным воеводой, боровшегося с русской колонизацией. По другой — разбойником, промышлявшим на глухой дороге, ведущей из Кунгура в Красноуфимск. В обоих случаях у него была любимая жена, которая впоследствии ушла от него, а Аликай с горя бросился с вершины скалы и разбился.

Есть и варианты когда, скрываясь от жандармов, грабитель все свое богатство спрятал то ли в пещере известняковой скалы, то ли утопил в болоте на противоположной стороне реки Сарана и бежал. Кстати, в периодическом издании «Известия императорской археологической комиссии» от 1912 г. говорилось о пещере на Аликаевом камне. А именно, что была она видна издалека, но проникнуть в нее трудно, только если спуститься на веревках. В ней, судя по людской молве, разбойник и хранил свои награбленные сокровища.

Маршрут

В дождливую погоду добраться до Марьина утеса на машине трудно, полевую дорогу местами размывает. В этом случае автомобиль лучше оставить у деревни Шерушевка и оттуда следовать пешком еще 5 км. В ясный же день к скале можно подъехать вплотную. А затем подняться на вершину с пологой стороны горы через лес.

Есть и экстремальный путь — взобраться по расщелине, раскалывающей скалу надвое. Подъем достаточно крутой, но не долгий, что позволяет обойтись без соответствующего снаряжения.

Высота скальных уступов составляет 20–30 метров. На одной из вершин есть небольшая выемка — маленький грот. Северо-западный и северный склоны горы покрыты смешанным лесом (сосны, ели, пихты, березы, осины). Южная сторона — почти отвесная. С нее открывается великолепный вид на живописную поляну с одиноким домом и пчеловодным хозяйством, где 40 лет назад была деревня Петуховка.

И на неглубокую речку Сарана, которая в 6 км дальше впадает в р. Уфа.

На камнях встречаются ископаемые остатки морских беспозвоночных животных (мшанки, брахиоподы и др.). В Красноуфимском краеведческом музее даже хранятся окаменелости, собранные в окрестностях Марьина утеса сотрудниками учреждения в 2008 г. По сути Аликаев камень — это сохранившийся риф существовавшего 300 млн лет назад Пермского моря, границы которого простирались от Уральских гор до Кавказа.

Обычно поход на Аликаев камень совмещают с осмотром других ближайших достопримечательностей. Например, можно заодно познакомиться с Красноуфимскими виадуками, построенными 100 лет назад. Или посмотреть на огромный щебеночный карьер, расположенный рядом с пос. Пудлинговый. А в лесах имеются загадочные пещеры: Шахта-49 (Страшного лога), Теплая, Холодная (Колодешного лога) и другие.

Также есть возможность заехать на скалы на реке Уфа (Соколов и Овечий камни, Семь братьев). Очень живописен и заводской пруд с плотиной в пос. Сарана, известный как Нижне-Саранинское водохранилище.

Как добраться

Ближайший к памятнику природы крупный населенный пункт — г. Красноуфимск. Оттуда добраться до скального массива можно, сначала доехав до п. Сарана. Ежедневно из города ходят автобусы № 101 и 919, время в пути составляет 40–50 минут. А затем нужно пройти еще 8,5 км (1 ч. 45 мин. ходьбы). Также из Красноуфимска до Марьина утеса можно доехать на такси (Максим, Вояж, Лада, Поехали).

В 7 км от Аликаева камня находится поселок Саранинский завод. Через него регулярно курсирует автобус № 118 по маршруту пос. Пудлинговый — Рынок в Красноуфимске. Расположена остановка общественного транспорта «Саранинский завод» в 1,5 ч. ходьбы от достопримечательности. Кстати, дойти до уникальной горы можно и от пос.

Пудлинговый. Расстояние в этом случае почти такое же — 7,5 км.

Маршрут дороги Сарана — Аликаев камень

Если ехать на автомобиле, например из Екатеринбурга, то ориентироваться нужно на трассу Р242 (Пермь — Екатеринбург). Следует доехать по ней до пос. Ачита, свернуть налево на автодорогу Р350 (Ачит — Месягутово) и двигаться по направлению к г. Красноуфимск. После с. Криулино необходимо повернуть направо в сторону п. Сарана и Нижне-Саранинского водохранилища.

Далее путь проходит через маленькую деревню Шерушевку, формально входящую в состав пос. Сарана. Общее расстояние составляет 230 км, время в дороге — 3 ч. 45 мин.

На видео Аликаев камень (Марьин утес)

Источник: www.tourister.ru

Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы

Если вы заинтересуетесь вопросом, кто первым покорил Эверест (или Джомолунгму — кому как нравится) и не станете искать дальше первых строчек выдачи Google, то наверняка решите, что это новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей. Удивляет, что удалось это человечеству только в 1953 году. Однако это не совсем так — несколько удачных попыток покорить величайшую гору Земли были и раньше, правда, у нас нет о них доподлинных данных.

Об одной из таких экспедиций до сих пор ходят легенды. Поиски британских альпинистов Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина продолжались почти сто лет, а останки Ирвина не найдены до сих пор. Как и нет ответа на главный вопрос — дошли Мэллори с Ирвином до пика Эвереста или нет?

Британцы создали благотворительный фонд в целях сбора средств на покорение Эвереста

Джомолунгма, или, как ее принято называть в Европе, Эверест, всегда была желанной целью для альпинистов. И хотя современные историки утверждают, что местные народы Непала (в частности, представители Гималаев шерпа) наверняка поднимались на нее, доподлинных данных об этом нет, значит, и право стать первым покорителем высочайшей точки Земли еще никем не оспаривается. Британцы подошли к вопросу с присущей им дотошностью и создали Комитет Джомолунгмы — сейчас он работает как Объединенный гималайский комитет.

Инициатива создания Комитета Джомолунгмы в 1919 году принадлежит Королевскому географическому обществу во главе с капитаном Джоном Ноэлем, первым из британцев совершившим путешествие в район Джомолунгмы. Он вдохновлялся работами альпинистов Клинтона Дента и Альберта Келласа, которые еще на рубеже веков рассуждали, каким образом можно покорить эту гору. Важна была не только материальная, но и дипломатическая поддержка — разрешение на проход от правительства Тибета.

«Дипломатия достигла своей цели, и людские преграды были преодолены; стало возможно идти на всех парах вперед, к организации экспедиции», — пишет в 1920 году Ноэл. Под его началом в 1921 году собирается британская экспедиция на Эверест. В нее вошел и молодой Джордж Мэллори, для которого это была одна из трех попыток покорить главную вершину Земли, которая завершилась, не начавшись. Команда плохо подготовилась, не было достаточной провизии, маршрут оказался неудачным, да и внутри коллектива начались серьезные разногласия.

В итоге было принято решение отказаться от восхождения и сосредоточиться на изучении Северного седла. В то время Непал был закрыт для иностранцев, и подняться на Джомолунгму можно было только с севера, со стороны Тибета. Окрестности вершины и расположенные там горные ледники до этой экспедиции были для европейцев практически неизвестной территорией, так что бесполезным поход точно не был.

Джордж Мэллори покоряет Эверест в 1922 году.

Фото Getty Images

Мэллори не сдавался, когда попытки бросили все остальные

Не удалось подняться до вершины и второй экспедиции, в которую снова вошел Мэллори. Были учтены ошибки предыдущей экспедиции, однако точной карты ледника у альпинистов все еще не было и после попадания в снежную лавину и смерти ряда членов коллектива оставшаяся команда вернулась в Индию.

Большинство участников первых двух экспедиций отказывались от новых попыток и были уверены, что взойти на Эверест невозможно. Все, кроме Мэллори. Джордж был уверен, что теперь он точно знает оптимальный маршрут и сможет дойти до пика. Кроме того, теперь у него есть четкое представление особенностей местности — он лучше понимал погодные условия вокруг вершины Гималаев и нюансы нахождения в «зоне смерти» — высокогорье свыше 8000 метров над уровнем моря, когда человек уже не может дышать без дополнительных приборов. Однако ему нужна была новая команда и, естественно, финансы.

Британский Комитет Джомолунгмы отказался финансировать третью экспедицию — по этой причине планы взойти на вершину в 1923 году пошли под нож. Тогда Мэллори поехал в трехмесячный тур в США, чтобы искать финансирование там. Когда американцы его спрашивали, почему он так хочет покорить Джомолунгму, он отвечал фразой, ставшей затем мемом: «Потому что она есть.

Наконец-то, спустя год, ресурсы для третьей экспедиции были найдены. Нашел Джордж и такого же фаната приключений, как и он сам, — 22-летнего Эндрю Ирвина. Старт экспедиции был дан в феврале 1924 года, правда, само восхождение несколько раз откладывалось из-за погодных условий. В итоге высокогорный монастырь Ронгбук команда покинула только в начале мая.

Идти было решено примерно тем же маршрутом, что и в первые две попытки, но теперь у альпинистов было лучшее понимание особенностей местности, а значит, и большие шансы на успех. Да и других вариантов не было — Непал все еще был закрыт.

Выставка, посвященная Джорджу Мэллори.

Фото Global Look Press

Судьба Мэллори и Ирвина стала настоящей загадкой века

После того как команда дошла до верхнего лагеря, точку которого запланировали еще в Британии, предстояло самое трудное — двухдневное восхождение на сам пик. Почти километр в высоту и около 10 километров реальной дороги в условиях сложной видимости.

Особые трудности представлял проход по Северо-Восточному гребню на высоте 8605 метров над уровнем моря — там путь альпинистам преграждал крутой, местами почти отвесный склон Второй ступени высотой 30 метров. В 1924 году он еще не был изучен, и было неизвестно, насколько трудно будет его преодолеть.

Поэтому, чтобы увеличить шансы на успех, было решено разделиться и идти вперед небольшими группами. Первая попытка с Мэллори во главе была прервана из-за бури и отсутствия кислорода — носильщики отказались идти вперед. Вторая была близка к успеху — до вершины оставалось всего каких-то 280 метров. Фото Эварда Нортона на высоте 8570 метров — одно из самых знаменитых в истории.

И вот наконец-то третья всего из двух человек (не считая пяти носильщиков) — Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина. Чем она закончилась, до сих пор неизвестно, за исключением очевидного. Вернуться в лагерь им не удалось, а вот удалось ли дойти до вершины? В последующие годы предпринималось немало попыток найти вещественные свидетельства, проливающие свет на тайну гибели Мэллори и Ирвина.

В 1933 году был найден ледоруб Ирвина и некоторые другие артефакты экспедиции 1924 года. Наконец-то в 1953 году Хиллари и Норгей дошли до вершины Джомолунгмы и вернулись обратно, но ничего нового о судьбе Джорда и Ирвина они не узнали. Тело Мэллори нашли только в 1999-м, в то время как останки Ирвина не нашли до сих пор. Осуществлялись даже полноценные реконструкции похода: попытки прохождения маршрута Мэллори и Ирвина в такой же одежде и с таким же альпинистским снаряжением, которое у них имелось в те годы, но и это не помогло ответить на вопрос, получилось у британцев взять Эверест или нет.

Исследования до сих пор продолжаются. В частности, в следующем году планируется обследование верхних склонов Джомолунгмы с помощью высотных беспилотников и новые экспедиции с целью обнаружения тела Ирвина, фотоаппаратов Мэллори и Ирвина и других вещественных доказательств. Загадка 1924 года еще может быть разрешена, как и ответ на главный вопрос: кто первым покорил величайшую гору нашей планеты?

Источник: www.sport-express.ru

Олицетворение — это искусство оживлять неживое

Олицетворение – это один из художественных приемов в литературе.

Вместе с «собратьями» — эпитетом, аллегорией, метафорой – оно служит одной цели. Помогает насытить произведение яркими образами, делает его более красочным и интересным.

Но в отличие от остальных, его проще всего распознать и понять, что это такое.

Что это такое на примерах

Олицетворение – это когда автор наделяет неодушевленные предметы человеческими свойствами.

Вот пример известного стихотворения Фета с использованием олицетворений:

Пруд не может грезить, а тополь дремать. Равно как и акация не может «проситься». Все это художественные приемы, оживляющие неживое и вносящие красоту в литературное произведение.

Оставим ненадолго литературу в стороне и приведем пример из нашего привычного лексикона. Вспомните, как часто вы сами говорите или слышите:

Финансы поют романсы

Погода шепчет

Часы бегут/отстают

Труба зовет

Дела пошли в гору

С точки зрения дословного понимания, эти фразы бессмысленны и некорректны. Ведь финансы не могут петь, погода шептать, труба звать – у них же нет для этого рта. Да и часы с ногами себе трудно представить.

Все эти глаголы применимы только к живым существам, будь то человек или животное. Но никак не к неодушевленным предметам. Но в этом и заключается смысл ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ.

Само это слово пришло в русский язык из латыни. Правда, там чаще можно встретить синоним (что это?) – персонификация, образованный из двух частей – persona (лицо) и facio (делаю).

Прослеживаются и исторические корни – в древности люди часто приписывали силам природы человеческие свойства, наделяли ими любой предмет. И это помогало им лучше понять окружающий мир. Из этой мистификации и родился литературный прием.

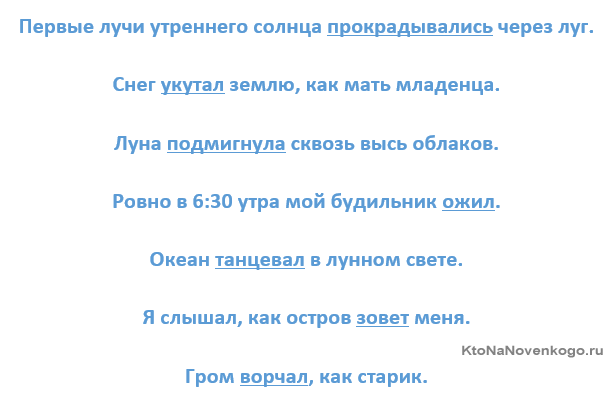

Еще немного примеров для наглядности:

Я бы назвал этот прием несколько иначе — одушевление. Так проще понять его смысл.

Олицетворение в русском фольклоре

Раз уж речь зашла о древних временах, то надо обязательно упомянуть, что много олицетворений можно найти в русских народных пословицах и поговорках. И главное, мы их знаем, постоянно употребляем и воспринимаем как нечто абсолютно нормальное:

Слово не воробей, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ

НАШЛА коса на камень

Если гора НЕ ИДЕТ к Магомету

Дело мастера БОИТСЯ

И еще один яркий пример народного фольклора с использованием олицетворения – тут оно максимально недвусмысленное:

Как на нашем на базаре

Пироги пекут с глазами.

Их пекут — они БЕГУТ,

Их едят — они ГЛЯДЯТ!

Еще больше олицетворений можно найти в сказках. Там полно всяких неодушевленных предметов, которые умеют двигаться, разговаривать и вообще ведут себя как живые.

Ну, например, можно вспомнить ковер-самолет, ступу Бабы Яги, печку, которая помогла детям убежать от Гусей-лебедей. Да даже Мойдодыр, Щелкунчик, Буратино и Страшила с Железным дровосеком сюда подойдут. Наверняка вы вспомните еще массу примеров, где неодушевленный предмет вдруг становится живым.

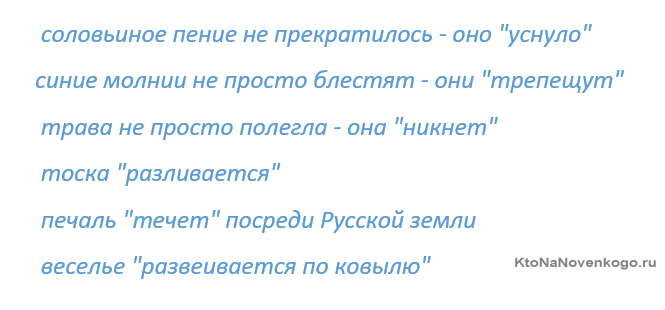

В «Слове о полку Игореве» можно встретить следующие примеры олицетворения:

А сколько красивых олицетворений встречается у Александра Сергеевича Пушкина. Достаточно рассмотреть «Сказку о мертвой царевне». Помните, у кого Царевич Елисей просил помощи? У ветра, месяца, солнца.

Свет наш солнышко! Ты ХОДИШЬ

Круглый год по небу, сводишь

Зиму с теплою весной,

Всех нас ВИДИШЬ под собой.

Месяц, месяц, мой дружок,

Позолоченный рожок!

Ты ВСТАЁШЬ во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокий,

И, обычай твой ЛЮБЯ,

Звезды СМОТРЯТ на тебя.

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты ГОНЯЕШЬ стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

НЕ БОИШЬСЯ никого,

Кроме бога одного.

Видите, здесь все они наделены человеческими свойствами. А после вопроса «Не видали ли царевну?» они ведь еще и отвечают Елисею. То есть ведут себя как абсолютно живые.

Примеры олицетворений в литературе

И неслучайно мы упомянули Пушкина. В литературе подобный прием чаще всего встречается в поэзии. Ведь этот жанр (что это такое?) более мелодичен, мечтателен, в нем как нигде приветствуется полет мысли и различные образы.

Вот, например, у Федора Тютчева целые горы оживают, благодаря всего одному слову:

Сквозь лазурный сумрак ночи

Альпы снежные ГЛЯДЯТ;

Помертвелые их очи

Льдистым ужасом разят.

Или знаменитый «Парус» М.Ю.Лермонтова. Ведь в стихотворении ни слова не сказано, что лодкой управляют люди. Она сама по себе — главный герой всего стихотворения, который живет, сражается с волнами и движется к одной ему известной цели:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ИЩЕТ он в стране далекой?

Что КИНУЛ он в краю родном?

Есенин в своем творчестве вообще воспринимал природу как живой организм. И потому в его произведениях часто можно встретить олицетворения.

Например, «ОТГОВОРИЛА роща золотая», «ПОЁТ зима, АУКАЕТ, мохнатый лес БАЮКАЕТ», «о всех ушедших ГРЕЗИТ конопляник», «Луна ХОХОТАЛА, как клоун». А уж в стихотворении «С добрым утром» и вовсе олицетворение на олицетворении:

ЗАДРЕМАЛИ звезды золотые,

ЗАДРОЖАЛО зеркало затона …

УЛЫБНУЛИСЬ сонные березки,

РАСТРЕПАЛИ шелковые косы …

У плетня заросшая крапива

ОБРЯДИЛАСЬ ярким перламутром

И качаясь, ШЕПЧЕТ шаловливо:

— С добрым утром!

В прозе также можно найти яркие примеры олицетворения.

Глаза, еще блестевшие от слез, ЗАСМЕЯЛИСЬ дерзостно и счастливо. (Тургенев)

Котелок СЕРДИТСЯ и БОРМОЧЕТ на огне. (Паустовский)

Но все-таки проза всегда выглядит беднее поэзии. Поэтому все самые яркие образы и приемы следует искать именно в стихотворениях.

Олицетворение в рекламе

Примеры олицетворения мы можем также ежедневно видеть на экранах телевизоров или уличных баннерах. Рекламщики уже давно стали использовать яркие образы и «оживлять» тот товар, который необходимо продать.

Всем же знакома серия роликов драже «M&M’s» где главными героями являются конфеты Желтый и Красный.

И многие слышали подобные слоганы:

- «Тefal всегда ДУМАЕТ о нас!» (сковородки Тefal);

- «ГОВОРЯТ на языке твоего тела» (прокладки Always);

- «УХАЖИВАЮТ за красотой твоих ног» (колготки Sanpellegrino);

- «ЖЕЛАЕТ вам осени без гриппа и простуд» (препарат Анаферон);

- «Обычная тушь никогда НЕ ЗАЙДЕТ так далеко» (тушь L`Oreal).

Заключение

Кстати, если заметили, то в качестве олицетворения всегда выступает глагол. Это отличительная черта данного литературного приема. Именно глагол «оживляет» конкретное существительное, наделяя его определенными свойствами.

Но при этом, это не простой глагол, который мы употребляем в своей речи (он идет, он видит, он радуется и т.д.). В данном случае он еще и добавляет тексту выразительности и яркости.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Видя такой пример в литературе, читатели часто переносят его в реальную жизнь. Ведь многие приписывают человеческие свойства, например, своим машинам и даже дают им имена.

Олицетворение в литературе и русском фольклоре-это естественное явление, которое придает красоту народному творчеству. А вот олицетворять предметы в рекламе я считаю кощунством.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru