На территории Российской Федерации найдены места, в которых можно встретитьнефть, природный газ, каменный уголь, калийные соли, никель, олово, алюминиевое сырьё, вольфрам, золото, платину, асбест, графит, слюду и другие полезные ископаемые.

Какие горы России особенно богаты минеральными ресурсами?

Россия обладает крупными запасами алмазов (Якутия), апатитов (Кольский полуостров), каменных солей (Поволжье, Урал), каменной и поваренной солей (Урал, Поволжье), графита (Урал, Сибирь), разнообразного строительного сырья.

Что и где добывают в России?

Добыча полезных ископаемых в России — отрасль российской промышленности. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и экспорту сырой нефти и природного газа. В России добываются многие виды минерального сырья: нефть, природный газ, уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др.

Какое место занимает Россия по полезным ископаемым?

Уголь По разведанным (доказанным) запасам угля Россия занимает третье место в мире (182 млрд тонн) после США (445 млрд тонн) и Китая (272 млрд тонн). На территории страны расположено 30% мировых запасов угля.

Что такое горные породы? Где их встретить? Геология

Что относится к рудным полезным ископаемым?

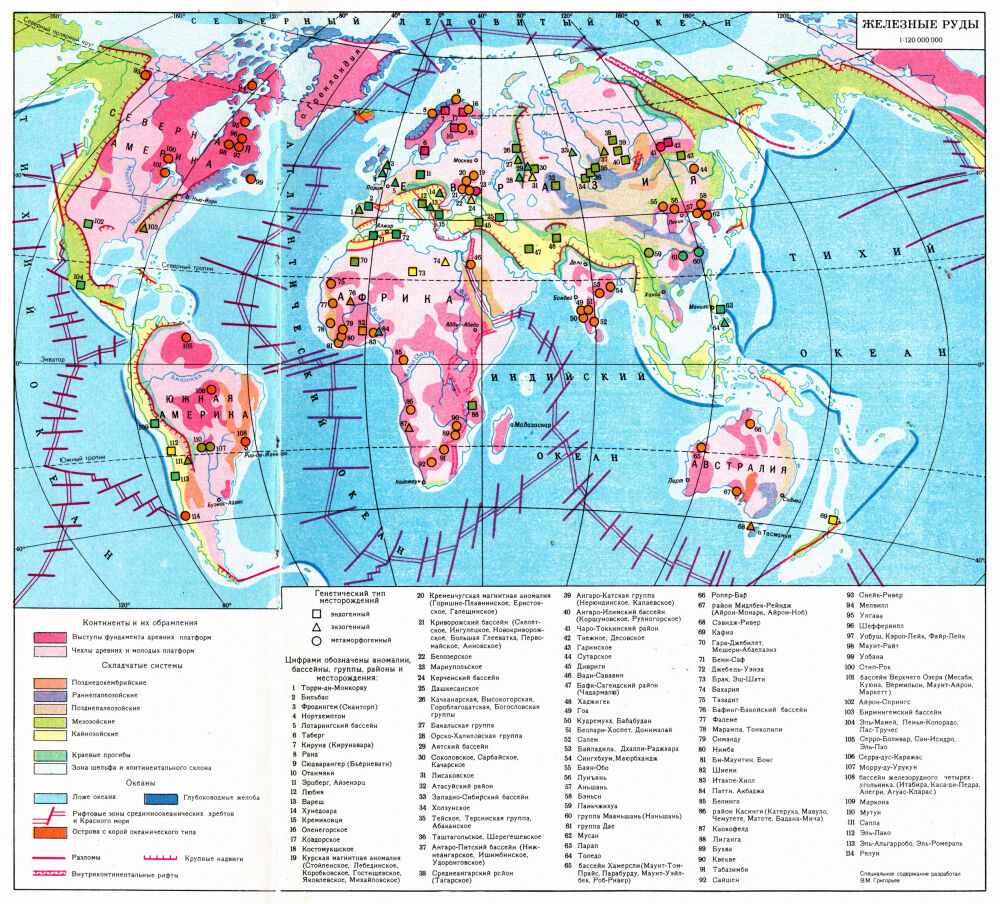

Исходя из области применения, рудные полезные ископаемые делятся на группы – руды черных металлов, руды цветных металлов, руды благородных металлов и радиоактивные металлы. Такое рудное полезное ископаемое, как железная руда является основой для производства черных металлов – чугуна, стали, проката.

Какие есть топливные ресурсы?

К топливным ресурсам прежде всего относится «большая тройка» — нефть, природный газ и уголь, продуцирующие более 80% производимой в мире энергии (см.

На каком месте Россия по природным ресурсам?

Россия занимает первое место в мире по запасам газа (32% мировых запасов, 30% мировой добычи); второе место по уровню добычи нефти (10% доля мировой добычи); третье место по запасам угля (22 угольных бассейна, 115 месторождений, в том числе в европейской России – около 15,6%; в Сибири – 66,8%; на Дальнем Востоке – 12,9 .

Какие области России богаты рудными полезными ископаемыми?

Сибирь и Дальний Восток — исключительно богатые рудными и нерудными полезными ископаемыми регионы РФ. С гранитными внедрениями Алданского щита связаны запасы золота (россыпные месторождения в бассейнах рек Витим, Алдан, Енисей, Колыма) и железных руд, слюды, асбеста и ряда редких металлов.

Какие существуют способы добычи полезных ископаемых?

Твёрдые полезные ископаемые добывают открытым способом (карьер) или закрытым способом (шахта). Жидкие полезные ископаемые и природный газ добываются с помощью специально пробуренных скважин. Открытый способ добычи — добыча полезных ископаемых непосредственно с земной поверхности.

Какие руды добывают в России?

- Нефть и газ По запасам нефти РФ занимает седьмое место, а газа — 1-е место в мире (2010). .

- Уголь .

- Горючие сланцы .

- Торф .

- Железные руды .

- Марганец .

- Титановые руды .

- Хром

Какая страна самая богатая по полезным ископаемым?

- 1 место: Россия Общая стоимость природных ресурсов России превышает 75 триллионов долларов. .

- 2 место: США Стоимость природных ресурсов Штатов оценивается примерно в 45 триллионов долларов. .

- 3 место: Саудовская Аравия .

- 4 место: Канада .

- 5 место: Иран .

- 6 место: Китай

Какая самая богатая страна в мире 2020?

- Катар Какая страна самая богатая в мире? .

- Люксембург ВВП — 113 196 долл. .

- Сингапур ВВП — 90 531 долл. .

- Ирландия Это государство расположено на острове рядом с Великобританией. .

- Швейцария ВВП — 83 716 долл. .

- Норвегия .

- Исландия .

- Кувейт

Какая страна занимает первое место по полезным ископаемым?

Республика занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – серебра, свинца и хромитов, третье – меди и флюорита, четвертое – молибдена, шестое – золота. Казахстан также имеет значительные запасы нефти и газа, которые сосредоточены в западных областях.

Что относится к железным рудам?

Железная руда — это такие скопления железистых соединений, из которых в больших размерах и с выгодой в экономическом отношении может быть получаемо металлическое железо. Железная руда — это минералы: магнетит гематит, мартит, гетит, сидерит, шамозит, тюрингит. Содержание железа в рудах 16 — 72%.

Что входит в полиметаллические руды?

Полиметалли́ческие ру́ды (от поли… и металлы) — комплексные руды, содержащие целый ряд химических элементов, среди которых важнейшими являются свинец и цинк. Кроме этого полиметаллические руды могут содержать медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, олово, индий и галлий.

Что такое руды?

Источник: openvorkuta.ru

Происхождение горных пород в земной коре: месторождения видов и их свойства

Вся поверхность Земли состоит из минералов, образующих различные полезные ископаемые. Их формирование происходит при определенных благоприятных условиях. Большинство природных веществ сосредоточено на материках, и лишь малая часть находится на океаническом дне. В зависимости от происхождения горных пород определяется их особенности и характерные свойства, которые в дальнейшем находят свое применение в разных сферах промышленности и народном хозяйстве.

Типы пород выбираются в зависимости от их физических свойств: прочности, плотности, изнашиваемости и т. д. Например, обработка камня вручную невозможна, поэтому в древние времена сооружения возводились из цельных кусков. Таким образом появились знаменитые египетские пирамиды, Китайская стена, Тадж-Махал и другие исторические ценности.

Что такое горные породы

Горные породы представляют собой совокупность природных минералов более или менее постоянного состава.

Их залежи сосредоточены в недрах земной коры. Полезные ископаемые, в составе которых только один минерал, называются простыми или мономинеральными. Если же вещество состоит из нескольких компонентов, то его именуют сложным или полиминеральным.

В земле встречаются ископаемые разнообразной формы. Камни как будто отполированы, отшлифованы или вырезаны кем-то. Правильные многогранники — кристаллы, блестят гранями и гладкими плоскостями. Они довольно разнообразны по размерам и геометрии, могут быть метровой толщины или узкими, острыми и маленькими.

Формирование и происхождение минералов

Минерал — одна из частей земной коры, ее природное химическое соединение. Для каждого из них характерно свое название и химическая формула, но едиными и неизменными остаются их физические характеристики: цвет, удельный вес, твердость и т. д.

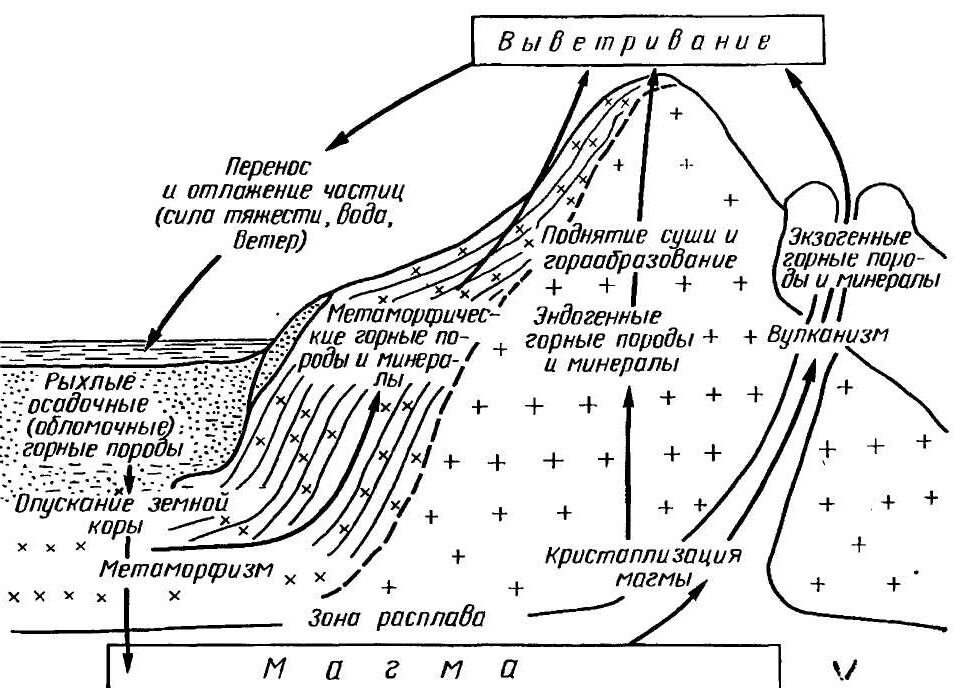

Минералы образуются в озерах, пустынях, болотистых местностях и в недрах земли. Под воздействием Солнца, температурных изменений и воды происходит выветривание твердых магматических пород. Из них образуются разные по размеру обломки, которые постепенно распадаются на мелкие частицы. Водой и ветром они переносятся и оседают, образуя пористые скопления на континентальной поверхности и на дне водоемов. Со временем происходит их затвердение, уплотнение и формирование уникальной для каждого типа структуры.

Разница между минералами

Термин «минерал» происходит от латинского слова minerale, что в переводе значит «руда». В земной коре они чаще всего представлены в твердом состоянии, но встречаются также жидкие и газообразные вещества. Минералов в природе очень много. В настоящее время известны 6 тысяч разнообразных типов, но только 150 из них широко используются.

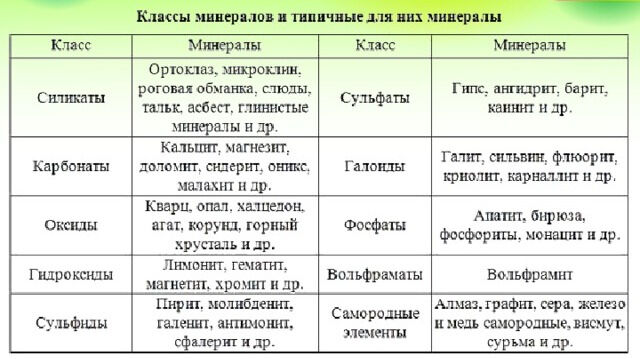

По степени распространенности в земле выделяют следующие минералы:

- градообразующие — составляют основу большей части пород;

- акцессорные — присутствуют в составе сырья и составляют не более 5 % от общей массы;

- редкие — встречаются в природе нечасто.

Наука делит все минералы на классы: карбиды, сульфиды, селениды, хроматы и прочие.

Виды

Часто возникает вопрос, чем отличается и к какому природному типу относится то или иное вещество. Например, гранит — это минерал или горная порода, и чем является известняк? Первый по своей сути — это сырье, которое включает в себя разные минералы, и состав его неоднороден в отличие от однородных типов — кварца, аметиста или хризолита. Известковое вещество является осадочной породой чаще органического происхождения, состоящей из карбоната кальция или из арагонита, может содержать примеси обломочного материала, глинистого и кремнистого вещества, пирита и сидерита.

Генетическая классификация

В основу классификации внутриземных залежей положено их происхождение (генезис). Это позволяет легче разобраться в многообразии разновидностей и выявить причины в различии их свойств.

По происхождению природные ископаемые делятся на три генетические группы:

- Магматические. Образуются на большой глубине, где преобладают высокие температуры плавления и давление. Кристаллизация происходит из магмы с характерным силикатным составом. Магматические породы делят на две большие подгруппы: интрузивные (граниты, диориты, габбро) и эффузивные (базальты, андезиты, дациты).

- Осадочные. Их еще называют вторичными. Образовались в результате разрушения изверженных и других веществ под воздействием внешних факторов. По характеру образования и составу осадочное сырье делится на обломочное, биохимическое, хемогенное и биогенное. Самыми известными веществами являются полевые шпаты, апатит, мел, известняк. К осадочным минералам относятся и жеоды — замкнутые полости, частично или почти целиком заполненные скрытокристаллическим или явнокристаллическим минеральным веществом. Так зарождаются кварц, турмалин, симбирцит (вариант кальцита) и другие драгоценные камни.

- Метаморфические. Появляются при изменении двух первых типов в недрах земли. Такие природные ископаемые имеют уникальный химический состав, но в их основе лежит первостепенный минерал, из которого они образовались. Все метаморфические породы разделяют на сланцеватые и несланцеватые, а в зависимости от условий образования выделяют региональный, гидротермальный и контактный метаморфизм.

Возраст земной коры и минералов взаимосвязан. Слой ископаемых служит надежным источником о прошлой жизни Земли и истории ее развития.

Вещества в недрах расположены слоями. Если залегание не нарушено, не начался процесс распада радиоактивных элементов и слой находится ближе к поверхности, то его можно считать молодым. Чем ниже расположены ископаемые, тем они старее.

Процесс распада происходит постоянно и не зависит от внешних условий. По нему и исчисляют абсолютный возраст пород в миллионах или тысячах лет. В таблице наглядно представлены вещества, образовавшиеся тем или иным способом.

Месторождение

Каждая страна занимает свое определенное место по промышленному освоению и добыче природного сырья. Ежегодно обнаруживаются новые запасы подземных богатств, поэтому первые позиции отдельных государств из года в год меняются.

Россия была и остается лидером по месторождению природных ресурсов. Самые крупные залежи газа — Уренгойское и Ямбургское. Богатейшие местности с углем расположены на Урале, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Центральной части страны.

Основные месторождения газа и нефти на других материках расположены в предгорных прогибах и впадинах. Самые большие мировые места добычи сырья находятся на морском дне континентального шельфа Африки и Австралии.

В Латинской Америке расположены запасы цветных и редких металлов, что выводит ее на первое место среди других стран и континентов. В Северной Америке находятся крупные каменноугольные бассейны, а в Азии — запасы драгоценных и полудрагоценных камней.

Как добывают

Добыча полезных ископаемых проводится повсеместно. С развитием технологий этот процесс несколько упростился, но по-прежнему остается зависимым от глубины залегания вещества и от его содержания в породе.

На сегодняшний день выделяют три основных способа добычи сырья:

- карьерный — применим лишь при неглубоком залегании вещества;

- шахтный — позволяет добывать горную породу более высокого сорта;

- метод подземного выщелачивания — используется система скважин, в которые закачивают специальный химический реагент.

Сыпучие, рыхлые породы, такие как глина, песок, мергель разрывают экскаваторами и гидромеханическим способом, т. е. размывают породу водой и транспортируют по трубопроводам.

Крупные предприятия

Добычу природного сырья осуществляют горные предприятия, представляющие собой самостоятельную производственную единицу. Они осуществляют разведку, извлечение и обогащение различных пород.

Существуют следующие предприятия по добыче сырья:

Современные шахты и рудники представлены комплексами строений, сгруппированных в блоки. На поверхности располагаются здания подъемных машин, эстакады, помещения электроподстанции и многое другое, что может понадобиться при добыче природного сырья. На поверхности размещаются материальные склады различного назначения.

В России

В недрах России находится до 10 тысяч тонн золота и другого сырья, которое добывается уже на протяжении многих десятков лет. Промышленная разработка ведется на Наталкинском месторождении и в Сухом Логе. На долю Дальневосточного округа приходится большая часть золотодобычи — более 50 % в год.

Список главных российских горнодобывающих предприятий.

- «Алроса». Находится в республике Саха. Основным направлением является добыча алмазов.

- Артель «Амур». Специализируется на добыче платины и палладия.

- «Атомредметзолото». Предприятие ведет добычу урановых руд.

- «Евразруда». Занимается разработкой пяти месторождений железной руды.

- Приаргунское ПГХО. Специализация — разработка урановых и молибдено-урановых месторождений в Забайкальском крае.

Это лишь малая часть предприятий, действующих на отечественной территории. Некоторые из них активно ведут добычу ископаемых, но есть и такие, которые находятся на грани банкротства.

Значение

Сложно представить себе народное хозяйство или промышленную деятельность без использования горных пород. Применять их для собственных нужд начали еще в древние времена, когда человек научился обрабатывать камни.

Первое место, где используется природное сырье — строительная отрасль. Здесь востребован мрамор, известняк, гранит, кварцит и другие вещества. Некоторые породы находят свое применение в металлургии, например, огнеупорная глина и доломит.

В химической отрасли используется каменная соль, трепел и диатомит. В сельском хозяйстве не обойтись без калийных солей и фосфоритов, которые входят в состав удобрений.

Таким образом, можно сделать вывод, что полезные ископаемые являются необходимыми помощниками человека практически в каждой сфере.

Интересные факты

Существует множество пород, которые добываются из земных недр. Все они

позволяют получить необходимые для комфортной жизни вещи, дают возможность обогревать жилища, питаться, делать украшения и многое другое.

Факты о полезных ископаемых, которые позволяют побольше узнать о тайнах, скрывающихся в подземных глубинах:

- Уголь — распространенное ископаемое, которое часто используется как топливо. Интересно, что из слоя торфа в 20 метров под давлением образуется пласт угля всего лишь в 2 метра. Чем ниже залегает слой мертвой растительности, тем тоньше будет пласт угля.

- Малахит — полудрагоценный камень, который часто используется ювелирами. Самый большой добытый массив весил 1,5 тонны. Такое сокровище было подарено императрице Екатерине ll, а позднее минерал стал достоянием музея Горного института в Санкт-Петербурге.

- Золоту было присвоено звание одного из самых гибких металлов. Его используют даже для изготовления швейных нитей. Из одной унции золота можно получить нить длиной около 80 км.

- Обсидиан — вулканическое стекло, обладающее высокой плотностью. Образуется минерал под воздействием очень высоких температур при извержении магмы. Археологи нашли подтверждение тому, что первые хирургические инструменты были изготовлены именно из обсидиана.

Благодаря своему разнообразию полезные ископаемые используются в медицине, ювелирном деле, быту и многом другом, делая жизнь и деятельность человека проще.

Видео

В данном ролике кратко рассказывается о том, что такое горная порода и минерал, об их классификации.

Источник: obrazovanie.guru

Добыча и обработка горных пород

Горные породы добывают открытым способом (в карьерах). Горнодобывающая промышленность получает продукцию трех типов:

1. Камень необработанный (бутовый).

2. Камень дробленый (щебень).

3. Камень штучный (блоки).

Выбор способа отделения от массива зависит от физико-механических свойств горной породы, условий ее залегания (отдельности) и типа продукции, которую нужно получить.

Подготовка к добыче и добыча горных пород включает несколько этапов:

1. Детальную разведку месторождения, определение запасов сырья, разработку проекта добычи и технико-экономическое обоснование. В этот период производят отбор проб породы, их испытание, определяют физико-механические свойства.

2. Вскрытие месторождения — удаление покровного слоя и участков, подвергшихся выветриванию. Далее производят организацию карьера, добычу массивных пород ведут уступами.

3. Отделение горной породы от массива, зависящее от отдельности и физико-механических свойств породы.

Рыхлые горные породы (глина, песок, гравий) разрабатывают экскаваторами и гидромеханическим способом (драги, землечерпалки) — размывают породу водой и транспортируют по трубопроводам.

Массивные горные породы — породы плотные, средней и низкой прочности, мягкие, а также пористые вулканические туфы, пористые известняки, доломиты и песчаники разрезают дисковыми или канатными пилами и получают крупные или мелкие блоки, соответствующие требованиям ГОСТ РФ (рис. А.6-А.11).

При производстве облицовочных материалов, выбор способа разработки определяется средней плотностью, пористостью, прочностью и твердостью горной породы.

В табл. 2.4 приведена технологическая классификация горных пород.

Породы плотные, твердые (магматические глубинные или излившиеся, а также гнейс и кварцит). Способ отделения зависит от типа продукции.

Бутовый камень получают взрывным способом. Взрывной способ добычи состоит из следующих операций: бурение скважин в массиве; закладка взрывчатых веществ и взрывание. При этом порода дробится на куски (отделение от массива). Применяются бризантные (дробящие) взрывчатые вещества — аммонит, тротил и другие.

Удаление (выемка) горных пород при открытом способе производится слоями с опережением верхними слоями нижних, в результате образуются уступы. Выемка осуществляется двумя, тремя и реже большим числом уступов. Сочетание уступов, находящихся в разработке, составляет рабочую зону карьера. При добыче скальных пород ширина взрываемого блока изменяется в пределах от 15 до 45 м.

Образовавшиеся при взрыве негабаритные куски, размеры которых превышают допустимые для экскаваторов, также дробят взрыванием (рис. А.13).

Транспортирование горной породы из карьера на дробильно-сортировочный завод с целью ее переработки осуществляется главным образом в большегрузных автосамосвалах (рис. А.14). Основные технологические процессы переработки горных пород — дробление исходной горной массы и разделение на фракции (грохочение); иногда производится промывка щебня, гравия и песка, а также обогащение с целью снижения содержания глинистых и пылевидных фракций.

Горные породы, предназначенные для производства облицовочных материалов, нельзя отделять от массива буровзрывным способом, так как при применении бризантных взрывчатых веществ в массиве образуются трещины, отрицательно влияющие на строительно-технические свойства камня.

Разработка пород включает следующие операции: отделение от массива крупных блоков (размером до 4 м); подготовку блока к разделке (выравнивание поверхности); разделку крупных блоков на мелкие блоки требуемых размеров; обработку поверхности и кромок.

Применяются различные способы отделения блоков от массива.

Добыча блоков облицовочного камня в карьерах производится в одну или две стадии. При одностадийной добыче блоки получают непосредственно из массива горной породы, при двухстадийной — от массива отделяют монолит (цельная глыба), который затем разделывают на блоки.

При добычи блоков из прочных пород отделение монолитов производят буровзрывным, буроклиновым, термическим или комбинированным способами. При буровзрывном способе используют шпуровые или скважинные заряды, метательные взрывчатые вещества и детонирующий шнур (не более двух ниток в шпуре). Шпуры располагают вблизи вертикальных трещин и бурят до основания отделяемого монолита или до горизонтальных трещин. Буроклиновый способ успешно применяют при отделении монолита от массива пород, обладающих способностью раскалываться по сравнительно ровным плоскостям.

Все двухстадийные способы добычи блоков камня включают следующие последовательно выполняемые операции: отделение монолита от массива, перемещение от забоя для разделки на блоки, разделение монолита, грубая обработка блоков, погрузка их и отходов в транспортные средства.

Для добычи блоков пород средней прочности и низкопрочных применяют камнерезные машины с кольцевыми фрезами, камнерезные баровые машины, канатные пилы, используют буроклиновый, иногда буровзрывной, а также комбинированный способы. Камнерезные машины рекомендуются на разработке горных пород с пределом прочности при сжатии до 20 МПа при наличии включений твердых минералов (кварца) не более 5 %.

Канатные пилы, с использованием в качестве свободного абразива кварцевого песка (с диаметром основной фракции 0,3-0,6 мм), рекомендуется применять в нетрещиноватых породах, в районах с зимней температурой не ниже -5 °C, при отсутствии в камне твердых абразивных включений. Высоту монолита при использовании канатных пил принимают от 4 до 8 м, длину — от 6 до 15 м, ширину — до 2 м.

В последние годы на карьерах по добыче мрамора применяют алмазные канатные пилы как для выпиливания монолитов, так и для разделки их на блоки. Рабочим органом алмазной пилы является несущий трос, армированный алмазными втулками.

Наиболее крупными карьерами в РФ являются Коелгинский и Кибик-Кордонский.

При добыче блоков средний выход продукции не превышает 20 % горной массы. При обработке камня (распиловка, окантовка и шлифовка) потери могут достигать 50 % массы блока. Отходы всех видов используются для получения щебня и песка — заполнителей для бетонов и строительных растворов, декоративных заполнителей (каменной крошки), известняковой муки, которую можно применять в качестве наполнителя, а также для производства искусственных облицовочных материалов (плит и блоков) на минеральных (портландцемент) и органических (синтетические смолы) связующих. Это позволяет осуществить полную (безотходную) переработку добываемой горной массы.

В зависимости от способа обработки крупных блоков получают облицовочный камень и изделия с различным рельефом поверхности (фактурой). По способу изготовления камни разделяют на пиленые и колотые, по характеру обработки их поверхности различают фактуры, полученные скалыванием, и абразивные (истирание твердыми порошкообразными материалами, например корундом).

При обработке пород скалыванием получают следующие фактуры.

Фактура «скала» имеет грубый рельеф, образуется при раскалывании блоков с дополнительной обработкой лицевой грани (рис. А.21).

Бугристая фактура (грубая, средняя и мелкая) различается высотой рельефа (максимальным расстоянием от выступа до впадины) на лицевой поверхности. Такую фактуру получают при обработке инструментом с насадкой, называемой шпунтом.

Рифленая фактура с шероховатой поверхностью и параллельными бороздами глубиной до 3 мм образуется при обработке поверхности троянкой.

Бороздчатая фактура с прерывистыми бороздами глубиной до 3 мм получается при обработке камня крестовой бучардой.

При распиливании блоков рамными или дисковыми пилами образуется пиленая фактура.

Резка камня струей высокотемпературного газа формирует термоструйную фактуру (рельеф до 5 мм).

Абразивные фактуры получают обработкой поверхности горной породы твердыми порошкообразными веществами на шлифовальных и полировочных машинах. Рельеф поверхности и тип фактуры определяется размерами зерен абразива (алмазный порошок, корунд).

Шлифованная фактура — шероховатая матовая поверхность с высотой рельефа 0,2-0,5 мм.

Лощеная фактура — гладкая матовая поверхность, возможно проявление рисунка (структуры и текстуры камня).

Полированная (зеркальная) фактура характеризуется зеркальным блеском, отражением предметов.

Абразивные фактуры относятся к числу дорогих, но они повышают декоративность природного камня, применяющегося в отделке.

Различают облицовочные материалы для наружной и внутренней облицовки. Производство облицовочных плит включает операции распиловки блока, шлифование, полирование, фрезерно-окантовочные работы. Выпускаются также архитектурно-строительные детали: ступени, проступи, парапеты, подоконные доски, балясины и др.

Выветривание каменных материалов, применяющихся в строительстве, и способы борьбы с выветриванием

При эксплуатации строительный камень постепенно разрушается под действием окружающей среды (выветривание). Как было отмечено ранее (образование осадочных горных пород), факторы, приводящие к разрушению горных пород, можно подразделить на три группы: физические, химические и биологические (органические).

Скорость выветривания определяет долговечность природного камня, применяемого в наружных строительных конструкциях — стенах, колоннах, лестницах, набережных и др.

По долговечности (сроку службы до появления признаков выветривания) природный камень и горные породы подразделяется на четыре группы:

1. Весьма долговечные (до 650 лет) — кварцит, мелкозернистый гранит.

2. Долговечные (до 350 лет) — крупнозернистый гранит, сиенит, габбро, лабрадорит.

3. Относительно долговечные (до 150 лет) — белый мрамор, плотный известняк и доломит.

4. Недолговечные (20-75 лет) — цветной мрамор, гипсовый камень, пористый известняк и другие.

Важным этапом является рациональный выбор природного камня для наружных конструкций. При изменении температуры воздуха, вследствие неравномерного нагревания и существенного различия коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) минералов в полиминеральной горной породе возникают тепловые напряжения, которые могут привести к образованию микротрещин. Уровень напряжений зависит от структуры горной породы — размеров кристаллов. Относительно более долговечными являются плотные мономинеральные горные породы средне- и мелкозернистой, равномерно-зернистой структуры. Полиминеральные горные породы крупнозернистой и неравно-мерно-зернистой (порфировой и порфировидной) структуры относятся к сравнительно менее долговечным, например крупнокристаллический гранит («рапакиви» — гнилой камень).

Недолговечные и относительно долговечные горные породы в некоторых случаях нуждаются в защите от выветривания. Способы защиты подразделяются на конструктивные и консервационные.

Конструктивные способы заключаются в разработке рациональных строительных конструкций, например обеспечивающих защиту от увлажнения (карнизы, системы водоотвода), а также выравнивание поверхности — шлифование и полировку отделочного камня.

Консервационная защита заключается в пропитке пористого камня на достаточную глубину, повышении плотности поверхностного слоя, заполнении открытых пор.

В зависимости от химического, минерального составов и текстуры применяются различные способы защиты.

1. Флюатирование и аванфлюатирование — пропитка карбонатных пород растворами солей кремнефтористоводородной кислоты

MgSiF6 + 2СаСO3 = 2CaF2 + MgF2 + SiO2 + 2СO2.

При этом образуются малорастворимые в воде вещества (фториды кальция и магния, кремнегель), заполняющие поры и повышающие плотность поверхностного слоя.

При обработке пород, не содержащих карбонатов, вначале производится пропитка водным раствором CaCl2 (аванфлюатирование) с последующей обработкой кремнефторидом.

2. Обработка поверхности карбонатных пород жидким стеклом (силикатирование). Коагуляция жидкого стекла и его химическое взаимодействие с основой (CaCO3) приводят к образованию малорастворимых в воде веществ (кремнегеля, гидросиликатов кальция), которые заполняют поры. Обработка горных пород, не содержащих CaCO3, также производится в две стадии: первичная пропитка жидким стеклом и последующая обработка водным раствором CaCl2.

3. Гидрофобные покрытия. На открытую поверхность камня наносят тонкие (в том числе мономолекулярные) слои гидрофобизаторов — несмачивающихся водой веществ. В качестве гидрофобизаторов используют растворы или эмульсии солей жирных кислот — стеараты кальция, алюминия, цинка, а также высокомолекулярные кремнийорганические смолы (силиконы).

Источник: ctcmetar.ru