Наш мозг – огромный мегаполис, дорожная инфраструктура которого напоминает связи и проводящие пути; по ним с огромной скоростью и частотой подобно спорткарам проносятся сигналы, а разные линии жилых районов имитируют различные уровни организации головного мозга. Здесь есть разделение труда, «неравноправие», доминирование, свои валюты и множество других вещей, которые так или иначе напоминают жизнь людей в крупном городе-миллионнике. Наша нервная система состоит из приблизительно 86 миллиардов нервных, и почти такого же количества (85 миллиардов глиальных клеток и от ста до пятисот триллионов синапсов (соединений). При этом она чрезвычайно разнолика и имеет в своём арсенале около сотни клеточных типов, которые способны строить тысячи связей между собой и создавать настоящие клеточные ансамбли.

В таком разнообразии очень легко запутаться, поэтому сегодня мы с вами разберём, что же именно отличает нервную ткань от других, какие клеточные варианты имеются в её составе, чем уникален нейрон и почему именно у нервной системы получается делать нас мыслящими.

Нервная ткань. Нейроны. Гистологические препараты

Начнём с «внутренностей» нейрона

Как и любая нормальная клетка, он имеет ядро, цитоплазму и клеточную мембрану, которая обособляет его от внешней среды. Однако, это не всё. Нейрон – одна из немногих клеток, которая способна к генерации нервного импульса. О нём мы с вами поговорим в следующих выпусках, а сейчас стоит отметить лишь то, что такая возбудимость позволяет мозгу обрабатывать информацию, а нам — существовать.

У нейрона есть несколько характерных составных элементов, увидев которые вы никогда не спутаете его с другими клетками: это аксон— длинный отросток, по которому сигналы идут от перикариона, или тела, и дендриты – короткие отростки, по которым информация движется к нейрону от его соседей. Аксон, главный «кабель», покрыт «изоляцией», миелиновой оболочкой. Миелиновая оболочка аксонов есть только у позвоночных, а поскольку у нас явно есть позвоночник, то… Эту оболочку образуют «накручивающиеся» на аксон специальные шванновские клетки (в центральной нервной системе — олигодендроциты, несколько другой тип клеток, нежели шванновские), между которыми остаются свободные от миелиновой оболочки участки — перехваты Ранвье.

Перикарион имеет в своём составе обычные для живых эукариотических (ядерных) клеток субъединицы: собственно ядро, гранулярную эндоплазматическую сеть (ЭПС), которая синтезирует белки и прочие нужные клетке вещества и окрашивается при специальной окраске в тёмный цвет, которым покрываются глыбки тигроида или субстанции Ниссля, которые можно разглядеть даже в световой микроскоп. Также здесь есть аппарат Гольджи или «накопительный резервуар», митохондрии — «энергетические станции», лизосомы с «пищеварительными» ферментами, рибосомы, благодаря которым происходит синтез белков, а также целая сеть внутреннего цитоскелета, в которую входят микротрубочки, особые частицы — MAP (протеины, ассоциированные с микротрубочками), а также нейрофиламенты (типа промежуточных нитей). Благодаря этому скелету в клетке протекает очень важный для неё перенос веществ от центра к периферии, что особенно актуально для длинного (порой до нескольких десятков сантиметров) аксона, который питается также от тела. Такой ток бывает аксональным быстрым (до 100-1000 мм/сутки) и медленным (1-3 мм/сутки), дендритическим (75 мм/сутки), а также движущимся в обратном направлении — ретроградным.

Нейрон: строение, функции, виды. Синапсы

А теперь представим, что перед нами микроскоп, а на предметном столике – покрашенный одним из специфических способов (по Нисслю или импрегнацией серебром) срез мозга. Как определить, где в переплетении отростков аксоны, а где – дендриты? Посмотреть нужно на тигроид, о котором мы упоминали. Дело в том, что он в виде гранул «рассыпан» по всему телу и коротким отросткам, но никогда вы его не найдёте в отростке длинном. А заканчивается он в районе аксонального холмика – структуры, близкой к началу аксона, в которой начинается генерация импульса.

Нейрон снаружи

Теперь, когда мы разобрались, что внутри у нервных клеток, посмотрим на их внешнюю организацию и попробуем разобраться в функциональном разделении.

Вспомните, что мы говорили про один длинный аксон и короткие дендриты. Так вот, этот вид нейронов называется мультиполярным, и он — самый «популярный», однако, есть и другие: униполярные (всего один отросток), биполярные (два отростка) и псевдоуниполярные (один отросток, который потом делится на два). Есть и вовсе аполярные(«голые») нейроны. Это предшественники нервных клеток – нейробласты.

Дендритный шипик — с его шейкой и головкой

Тонкий, грибовидный и пеньковый шипики

Какие же бывают синапсы?

Реже бывает так. Благодаря ионным каналам в мембране и плотным контактам клеток электрический сигнал без особых усилий перескакивает с нейрона на нейрон и «летит» дальше — пробок нет, оплата принята, водитель доволен. Но это — электрический синапс, или, как еще умничают нейробиологи, эфапс.

Но нужно всё-таки подчеркнуть важность глии. Работы по её изучению ведутся не так много лет – буквально два последних десятилетия. Появилась такая рабочая гипотеза (автор — Филип Хейдон [Philip G. Haydon]), согласно которой астроциты, обмениваясь сигналами, активируют нейроны, чьи аксоны находятся от них не только на близком расстоянии, но и сравнительно далеко. Эта активация в итоге способствует высвобождению нейромедиаторов. Таким образом, астроциты регулируют готовность даже отдалённых синапсов к изменению своей эффективности, что представляет собой клеточную основу процессов памяти и обучения.

Сотрудники из лаборатории Бена Барреса (Ben A. Barres, Стэнфордский университет) пошли дальше и открыли специфический белок тромбоспондин астроцитарного происхождения, который стимулирует образование синапсов. Сравнение же головного мозга показывает, что чем более высокое положение занимают животные на «эволюционной лестнице», тем больше в их мозге глиальных клеток по отношению к нервным. Так вот, возможно, что увеличение связности астроцитов может даже повышать способность животных к обучению. Однако это ещё только предстоит доказать.

На острие чувств

В завершение нашего небольшого путешествия внутрь нервной системы разберёмся в том, откуда берутся наши ощущения. Оказывается, здесь строение нервного окончания также имеет самое непосредственное отношение к процессу. Нервные окончания могут располагаться в тканях свободно, могут оканчиваться специальными сенсорными рецепторами, а могут «заключаться» в соединительнотканную капсулу.

Тактильные «граждане» располагаются в слоях соединительной ткани внутренних органов и кожи. Большинство из них – механорецепторы (тактильные, пластинчатые тельца), которые реагируют на какие-либо механические воздействия. Например, тельца Руффини реагируют на растяжение кожи, тельца Пачини – на давление. Некоторые окончания в эпидермисе «заточены» под регистрацию изменений температуры (тепло – тельца Руффини, холод – колбы Краузе). Есть даже такие рецепторы, которые могут определять изменения рН, рО2 и рСО2.

Поперечное сечение телец Руффини

Для суставов и мышц есть свои детекторы чувств. К ним относятся мышечные веретёна, сухожильные органы и чувствительные нервные окончания в капсуле суставов.

А дальше – только интереснее. Оставайтесь с нами!

Текст: Анна Хоружая

Читайте материалы нашего сайта в Facebook, ВКонтакте, Яндекс-Дзен и канале в Telegram, а также следите за новыми картинками дня в Instagram.

Источник: neuronovosti.ru

Выявление волокнистых астроцитов на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных способов импрегнации серебром

Цель: выделение клеток волокнистой астроцитарной глии на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных растворов солей серебра. Материал и методы. Гистологические срезы гиппокампов кроликов, разделенные на две группы, импрегнировали растворами азотнокислого и бромистого серебра. Результаты.

На гистологических срезах гиппокампов 1-й группы импрегнировались коротколучистые волокнистые астроциты (ВА). Около круглых ядер наблюдали различную плотность расположения глиофибрилл. Во 2-й группе импрегнировались длиннолучистые ВА с радиально расходящимися тонкими глиофибриллярными отростками. Заключение. Правильное представление об истинной структуре многоотростчатых клеток (содержащих глиофибриллы) можно получить при сравнительном изучении и анализе гистологических препаратов, окрашенных с помощью различных методов импрегнации солями серебра.

Ключевые слова: импрегнация серебром, головной мозг, гиппокамп, астроциты, аргирофилия

Литература:

1. Буравлев В. M., Вепринцев Б.Н., Викторов И. В. и др. Руководство по культивированию нервной ткани: Методы. Техника. Проблемы. М.: Наука, 1976; 352 с.

2. Смирнов Л. И. Морфология нервной системы: глия и мезодерма. Госмедиздат УССР, 1935. Т. 1; 360 с.

3. Войно-Ясенецкий M.B., Жаботинский Ю.М. Источники ошибок при морфологических исследованиях. Ленинград: Медицина, Ленингр. отд. 1970; 319 с.

4. Poмейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная литература, 1953; 718 с.

5. Даценко А. В., Казьмин В. И. Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксических изменений нервной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 649-652

6. Казьмин В. И., Даценко А. В. Импрегнация микроглиоцитов солью серебра на гистологических срезах гиппокампа кроликов. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4): 692-695

7. Елисеев В. Г. Гистология. М.: Гос. изд-во мед. лит-ры, 1963; 672 с.

8. Иванов И.Ф., Ковальский П.А. Цитология. Гистология. Эмбриология. М.: Колос, 1969; 695 с.

9. Погодаев К. И. Эпилептология и патохимия мозга. М.: Медицина, 1986; 287 с.

10. Манина А. А. Ультраструктурные изменения и репаративные процессы в центральной нервной системе при различных воздействиях. Ленинград: Медицина, Ленингр. отд. 1971; 199 с.

11. Алов И. A., Брауде А. И. Основы функциональной морфологии клетки. М.: Аспиз, 1966; 415 с.

12. Абдуллаходжаева M. С. Бластомогенез в центральной нервной системе (экспериментальное исследование). Ташкент: Медицина, 1971; 186 с.

Все статьи авторов: Казьмин В.И. , Даценко А.В.

Источник: ssmj.ru

Лекция 7. Нервная ткань.

Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражении, возбуждения, выработки импульса и передачи его. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.

Нервная ткань состоит из:

- Нервных клеток (нейроны, нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.

- Нейроглии, которая обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

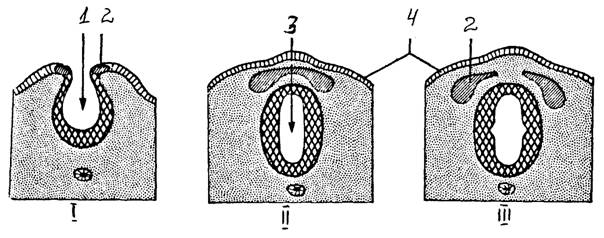

Развитие нервной ткани I — образование нервной бороздки, ее погружение,II — образование нервной трубки, нервного гребня,III — миграция клеток нервного гребня;1 — нервная бороздка,2 — нервный гребень,3 — нервная трубка,4 — эктодерма Нервная ткань развивается из дорсальной эктодермы. Процесс формирования нервной трубки называется нейруляцией. На 18 день эктодерма по средней линии спины дифференцируется, образуется продольное утолщение, называемое нервной пластинкой. Вскоре эта пластинка прогибается по центральной линии и превращается в желобок, ограниченный по краям нервными валиками. В дальнейшем желобок смыкается в нервную трубку и обособляется от кожной эктодермы. В месте отделения нервной трубки от эктодермы выделяются два тяжа клеток, называемых нервными гребнями (ганглиозные пластинки). Передняя часть нервной трубки начинает утолщаться и превращается в головной мозг. Нервная трубка и ганглиозная пластинка состоят из малодифференцированных клеток — медулобластов, которые интенсивно делятся митозом. Медулобласты очень рано начинают дифференцироваться и дают начало 2 дифферонам: нейробластический дифферон (нейробласты молодые нейроциты зрелые нейроциты); спонгиобластический дифферон (спонгиобласты глиобласты глиоциты). Из нервной трубки в дальнейшем формируются нейроны и макроглия центральной нервной системы. Нервный гребень дает начало спинальным ганглиям и узлам вегетативной НС, клеткам мягкой мозговой и паутинной оболочек мозга и некоторым видам глии: нейролеммоцитам (шванновским клеткам), клеткам-сателлитам ганглиев, клеткам мозгового вещества надпочечников, меланоцитам кожи и др. Гистогенез Размножение нервных клеток происходит главным образом в период эмбрионального развития. Вначале нервная трубка состоит из 1 слоя клеток, которые размножаются митозом, что приводит к увеличению количества слоев. Первичная нервная трубка в спинальном отделе рано делится на три слоя:1) самый внутренний эпендимный слой, содержащий зачатковые клетки – эпендимоциты (выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки). 2) промежуточная зона (мантийный или плащевой слой), куда мигрируют пролиферирующие клетки из эпендимного слоя; клетки дифференцируится в 2-х направлениях:

I — образование нервной бороздки, ее погружение,II — образование нервной трубки, нервного гребня,III — миграция клеток нервного гребня;1 — нервная бороздка,2 — нервный гребень,3 — нервная трубка,4 — эктодерма Нервная ткань развивается из дорсальной эктодермы. Процесс формирования нервной трубки называется нейруляцией. На 18 день эктодерма по средней линии спины дифференцируется, образуется продольное утолщение, называемое нервной пластинкой. Вскоре эта пластинка прогибается по центральной линии и превращается в желобок, ограниченный по краям нервными валиками. В дальнейшем желобок смыкается в нервную трубку и обособляется от кожной эктодермы. В месте отделения нервной трубки от эктодермы выделяются два тяжа клеток, называемых нервными гребнями (ганглиозные пластинки). Передняя часть нервной трубки начинает утолщаться и превращается в головной мозг. Нервная трубка и ганглиозная пластинка состоят из малодифференцированных клеток — медулобластов, которые интенсивно делятся митозом. Медулобласты очень рано начинают дифференцироваться и дают начало 2 дифферонам: нейробластический дифферон (нейробласты молодые нейроциты зрелые нейроциты); спонгиобластический дифферон (спонгиобласты глиобласты глиоциты). Из нервной трубки в дальнейшем формируются нейроны и макроглия центральной нервной системы. Нервный гребень дает начало спинальным ганглиям и узлам вегетативной НС, клеткам мягкой мозговой и паутинной оболочек мозга и некоторым видам глии: нейролеммоцитам (шванновским клеткам), клеткам-сателлитам ганглиев, клеткам мозгового вещества надпочечников, меланоцитам кожи и др. Гистогенез Размножение нервных клеток происходит главным образом в период эмбрионального развития. Вначале нервная трубка состоит из 1 слоя клеток, которые размножаются митозом, что приводит к увеличению количества слоев. Первичная нервная трубка в спинальном отделе рано делится на три слоя:1) самый внутренний эпендимный слой, содержащий зачатковые клетки – эпендимоциты (выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки). 2) промежуточная зона (мантийный или плащевой слой), куда мигрируют пролиферирующие клетки из эпендимного слоя; клетки дифференцируится в 2-х направлениях:

- Нейробласты утрачивают способность к делению и в дальнейшем дифференцируются в нейроны (нейроциты).

- Глиобласты продолжают делиться и дают начало астроцитам и олигодендроцитам. (см. Макроглия, стр. 5)

Способность к делению не утрачивают полностью и зрелые астроциты, и олигодендроциты. Новообразование нейронов прекращается в раннем постнатальном периоде. Из клеток плащевого слоя образуютсясерое веществоспинного и часть серого вещества головного мозга.3) наружный слой – краевая вуаль, который в зрелом мозге содержит миелиновые волокна – отростки 2-х предыдущих слоев и макроглию и дает началобелому веществу. Нейроны Нейроны, или нейроциты — специализированные клетки нервной системы, ответственные за рецепцию, обработку (процессинг) стимулов, проведение импульса и влияние на другие нейроны, мышечные или секреторные клетки. Нейроны выделяют нейромедиаторы и другие вещества, передающие информацию. Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги — звенья цепи, из которой построена нервная система. Нейроны отличаются большим разнообразием форм и размеров. Диаметр тел клеток-зерен коры мозжечка 4—6 мкм, а гигантских пирамидных нейронов двигательной зоны коры большого мозга — 130—150 мкм. Обычно нейроны состоятиз тела (перикариона) и отростков: аксона и различного числа ветвящихся дендритов. Отростки нейронов

- Аксон (нейрит) — отросток, по которому импульс идёт от тел нейронов. Аксон всегда один. Он образуется раньше других отростков.

- Дендриты — отростки, по которым импульс идёт к телу нейрона. Клетка может иметь несколько или даже много дендритов. Обычно дендриты ветвятся, с чем связано их название (греч. dendron — дерево).

Виды нейроновПо количеству отростков различают:

- униполярные нейроны, имеющие только аксон (у высших животных и человека обычно не встречаются, только нейробласты на промежуточной стадии дифференцировки в эмбриогенезе и в процессе регенерации),

- биполярные, имеющие аксон и один дендрит (в органах чувств: клетки сетчатки глаза, в спиральном ганглии внутреннего уха).

- Иногда среди биполярных нейронов встречается псевдоуниполярный, от тела которого отходит один общий вырост — отросток, разделяющийся затем на дендрит и аксон. Псевдоуниполярные нейроны присутствуют в спинальных ганглиях. Различные типы нейронов:а — униполярный,б — биполярный,в — псевдоуниполярный,г — мультиполярный

- мультиполярные, имеющие аксон и много дендритов. Большинство нейронов мультиполярные.

По функции нейроциты делятся:

- афферентные (рецепторные, чувствительные, центростремительные) – воспринимают и передают импульсы в ЦНС под воздействием внутренней или внешней среды;

- ассоциативные (вставочные) — соединяют нейроны разных типов;

- эффекторные (эфферентныеные) — двигательные (моторные) или секреторные — передают импульсы от ЦНС на ткани рабочих органов, побуждая их к действию.

Ядро нейроцита — обычно крупное, круглое, содержит сильно деконденсированный хроматин. Исключение составляют нейроны некоторых ганглиев вегетативной нервной системы; например, в предстательной железе и шейке матки иногда встречаются нейроны, содержащие до 15 ядер. В ядре имеется 1, а иногда 2—3 крупных ядрышка. Усиление функциональной активности нейронов обычно сопровождается увеличением объема (и количества) ядрышек. В цитоплазме имеется хорошо выраженная гранулярная ЭПС, рибосомы, пластинчатый комплекс и митохондрии. Специальные органеллы:

- Базофильное вещество (хроматофильная субстанция или тигроидное вещество, или вещество/субстанция/глыбки Ниссля). Располагается в перикарионе (теле) и дендритах (в аксоне (нейрите) — отсутствует). При окрашивании нервной ткани анилиновыми красителями выявляется в виде базофильных глыбок и зерен различных размеров и форм. Электронная микроскопия показала, что каждая глыбка хроматофильной субстанции состоит из цистерн гранулярной эндоплазматической сети, свободных рибосом и полисом. Это вещество активно синтезирует белок. Оно активно, находится в динамическом состоянии, его количество зависит от состояния НС. При активной деятельности нейрона базофилия глыбок возрастает. При перенапряжении или травме глыбки распадаются и исчезают, процесс назыается хромолиз (тигролиз).

- Нейрофибриллы, состоящие из нейрофиламентов и нейротубул. Нейрофибриллы — это фибриллярные структуры из спиралевидно закрученных белков; выявляются при импрегнации серебром в виде волокон, расположенных в теле нейроцита беспорядочно, а в отростках — параллельными пучками; функция: опорно-механическая (цитоскелет) и участвуют в транспорте веществ по нервному отростку.

Включения: гликоген, ферменты, пигменты. Нейроглия Глиальные клетки обеспечивают деятельность нейронов, играя вспомогательную роль. Выполняет функции:

- опорную,

- трофическую,

- разграничительную,

- поддержание постоянства среды вокруг нейронов,

- защитную,

- секреторную.

Макроглия (глиоциты) Макроглия развивается из глиобластов нервной трубки. Глиоциты: 1. Эпиндимоциты. 2. Астроциты: а) протоплазматические астроциты (синоним: коротколучистые астроциты); б) волокнистые астроциты (синоним: длиннолучистые астроциты). 3. Олигодендроциты: Эпиндимоциты Выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки. По строению напоминают эпителий. Клетки имеют низкопризматическую форму, плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной пласт. На апикальной поверхности могут иметь мерцательные реснички, вызывающие ток цереброспинальной жидкости. Другой конец клеток продолжается в длинный отросток, пронизывающий всю толщу головного, спинного мозга. Функции: разграничительная (пограничная мембрана: ликвор мозговая ткань), опорная, секреторная — участвует в образовании и регуляции состава ликвора. Астроциты Отросчатые («лучистые») клетки, образуют остов спинного и головного мозга. 1) протоплазматические астроциты — клетки с короткими, но толстыми отростками, содержатся в сером веществе. Функции: трофическая, разграничительная. 2) волокнистые астроциты — клетки с тонкими длинными отростками, находятся в белом веществе ЦНС. Функции: опорная, участие в процессах обмена.Олигодендроциты Олигодендроглиоциты присутствуют как в сером, так и в белом веществе. В сером веществе они локализуются вблизи перикарионов (тел нервных клеток). В белом веществе их отростки образуют миелиновыи слой в миелиновых нервных волокнах.

- Олигодендроциты, прилежащие к перикариону (в периф. н.с. — клетки-сателлиты, мантийные глиоциты, или глиоциты ганглиев). Окружают тела нейронов и контролируют тем самым обмен веществ между нейронами и окружающей средой.

- Олигодендроциты нервных волокон (в периф. н.с. — леммоциты, или шванновские клетки). Окружают отростки нейронов, образуя оболочки нервных волокон.

Функции: трофическая, участие в обмене веществ, участие в процессах регенерации, участие в образовании оболочека вокруг нервных отростков, участие в передаче импульса.МикроглияМикроглия — это макрофаги мозга, они обеспечивают иммунологические процессы в ЦНС, фагоцитоз, могут оказывать влияние на функции нейронов. Виды: — типичная (ветвистая, покоящаяся), — амебоидная, — реактивная. (см. учебник стр. 283-4) Источник развития: в эмбриональном периоде — из мезенхимы; в последующем могут образоваться из клеток крови моноцитарного ряда, т. е. из костного мозга. Функция— защита от инфекции и повреждения и удаление продуктов разрушения нервной ткани.

Источник: studfile.net