камень останавливающий кровотечение

Ответ от ? Золотко ?[гуру]

Сердолик. Сердолик (от древнерусского «обликом как сердце») — собирательное название халцедонов (скрытокристаллической разновидности двуокиси кремния) , сардер (от Сардис — названия столицы Лидийского царства, находившейся вблизи Эгейского побережья современной Турции) , карнеол (от лат. cornum — кизил) , линкурий.

Сердолик, сардер, карнеол — одни из немногих названий драгоценных камней, дошедшие до нас через тысячелетия практически без изменений. В качестве материала для изготовления ювелирных украшений, амулетов, талисманов и культовых предметов сердолик применяется со времен раннего неолита (18 тыс. лет до н. э.) .

Наиболее популярен этот замечательный камень был в Древней Греции, Месопотамии, на Ближнем Востоке, на Руси и в средневековой Европе. Он ценился значительно выше многих известных в те времена драгоценных камней и металлов, например, в IV веке н. э. сердолик занимал пятое место по ценности в ряду: алмаз, жемчуг, изумруд, благородный опал, сердолик, красные карбункулы (шпинель, рубин, гранат) а затем уже золото, серебро, сапфир и топаз.

Битва на Кондурче : крупнейшее сражение средневековой Европы

Из него изготавливались амулеты, перстни, другие ювелирные украшения, резные печати, камеи, интальо, статуэтки, кубки, кресты. В Древнем Египте сердолик уподоблялся «застывшему в камне закату солнца», считался камнем богини Изиды (матери всех богов) , способным приносить богатство и славу, обеспечивать спокойное сошествие в загробный мир и сладкое пребывание в нем.

По свидетельству Дж. Кунца, 156-я глава египетской «Книги Мертвых» начинается такими словами: «Глава о пряжке из сердолика, помещаемого на шею умершему. Кровь Изиды, добродетель Изиды, магическая сила Изиды, магическая сила Глаза, охраняющего этого Великого (умершего) — они отвратят любое зло, грозящее ему».

Данные о целебных и чудодейственных свойствах сердолика содержатся в древнекитайских, древнеиндийских, древнеримских и древнегреческих трактатах, древнейших ассиро-вавилонских клинописях, сочинениях арабских и персидских авторов, средневековых закавказских и европейских лапидариях (книгах о целебных свойствах камней) , трудах Бируни, Авиценны, Альберта Великого, Агриппы Неттесхейма, Парацельса, Георгия Агриколы, Боэция де Боота и многих других известнейших врачей, ученых, мистиков.

В Турции и Персии в ХVII-ХVIII вв. большой популярностью пользовались перстни с сердоликом, на которых гравировалось имя владельца, такой перстень считался личным талисманом.

Сердолик в качестве талисмана, амулета и лечебно-профилактического средства обладает, по мнению большинства древних и современных авторов, исключительно широким спектром полезных качеств и свойств, из которых приведем лишь наиболее часто встречающиеся:

— в первую очередь, сердолик является традиционным любовным талисманом, притяжение противоположного пола. Он содействует возникновению любви у носящих его, и в то же время защищает от навязываемых любовных чар, хранит от неверности в любви, избавляет носящего его от распутства и необузданности страстей; родившимся в августе сердолик прочит счастливую и долгую семейную жизнь; Камень истины, любви и веры.

Самые Знаменитые Ещё Ненайденные Сокровища

— сердолик обладает ярко выраженным успокаивающим и умиротворяющим действием, (если долго смотреть) , предотвращает ссоры и споры, улучшает настроение, способствует удаче в делах (в том числе финансовых) , избавляет от приступов меланхолии, черной зависти, укрепляет мужество в тяжелые минуты жизни, дает защиту от чужой лжи и ненависти;

— сердолик укрепляет память, способствует красноречию, усиливает предчувствие и проницательность носящего его;

— этот камень способствует свершению правосудия и установлению справедливости, помогает скорейшему разрешению судебных тяжб, предотвращает волокиту в делах;

— амулет из сердолика хранит от несчастных случаев и стихийных бедствий, преждевременной смерти, дает защиту от ударов молнии, отводит злых духов, болезни. неврозы,

Источник:

Ответ от Пользователь удален[гуру]

Щебень.

Ответ от POVAR[гуру]

Бирюза.

Ответ от Twilight[гуру]

Поверья о камне Сердолик

В большинстве стран Ближнего Востока существует поверье: человека ждут несчастья, если кто-то посмотрит на него недоброжелательно, завистливо. Сердолик, на который нанесена подобающая молитва, защищает своего обладателя от дурного глаза, вбирая в себя злые взгляды.

Считалось, что сердолик является прекрасным средством для остановки кровотечения. Согласно доктору Иоганну Шредеру, «порошок из этих камней полезно пить против дизентерии. Если его носить, он создает радостное настроение, прогоняет страх, придает храбрость, предохраняет от колдовских чар и разрушает их, а также оберегает своего владельца от разных ядов.

Он останавливает кровь и помогает выносить дитя». Идеи о целительной силе сердолика основывались на общем представлении о том, что внешний вид того или иного камня подсказывает, как его следует использовать. (Например, для излечения от желтухи предписывалось носить почти любой камень желтого цвета). Сердолик предает робким уверенность, помогающую красиво и уверенно говорить. Он способствует астральным путешествиям, если поместить камень напротив света и внимательно смотреть на него.

Народы, исповедующие ислам, считают, что ношение сердолика помогает сохранить самообладание в спорах. У них принято также делать из него зубочистки: сердолик не только отбеливает зубы, но и укрепляет десны, предохраняет их от кровотечения. Одним из самых известных античных мыслителей и медиков был Клавдий Гален.

На протяжений многих веков Галена считали высшим авторитетом в области медицине. Он носил серебряное кольцо, украшенное сердоликом, на котором была выгравирована фигура человека с венком из трав на шее. Легенда гласит: кто носил подобный камень, был наделен даром интуиции и способностью определять болезни, останавливать кровотечения, прикоснувшись к ране сердоликом.

Источник: 3otveta.ru

История дизайна ювелирных украшений начиная со Средневековья

. Средневековая мода определила типы украшений: когда рукава стали шире и пышнее, браслеты стали ненужными; высокие воротники не позволяли серьги; плащи-накидки требовали броши; и высокие линии талии женских платьев сделали причудливые пояса необходимыми.

Подвески на портретах Гольбейна.

Фрагмент статьи «History of Jewelry in Fashion», автор Anna Beatriz Chadour-Sampson, автор многих книг о ювелирном деле. Перевод: shakko, выполнен в рабочих целях на бегу, особо не цепляйтесь, подбор картинок тоже мой.

(Вначале шел большой кусок про Древний мир, я его пропустила, можете почитать в источнике)

. В IV веке Римская империя оказалась в упадке. Христианство, позже одобренное Константином Великим, породило свою иконографию ювелирных украшений, с символикой новой религии, которая, однако часто маскировалась, чтобы защитить владельца от преследований. Ранние христиане, судя по всему, носили кольца как знак свой веры, на которых были выгравированы символы и анаграммы Христа Спасителя.

В IV веке империя переместилась в Восточный Византиум со столицей в Константинополе, и продолжала существовать как успешная церковная и торговая сила до 1453 года, когда город пал после штурма османов. Там работали греческие ювелиры, и их влияние (несмотря на то, что стиль был продолжением позднеримской манеры, любившей драгоценные камни и яркие цвета) сказывалось в большем внимании к замысловатой работе с золотом, украшавшимся эмалью или чернью.

Византийские серьги, ок. 600

Законы, если не считать разрешения на ношение бронзовых позолоченных или золотых колец, были строги относительно того, кто может носить украшения. Изумруды, жемчуг и сапфиры — были прерогативой императора, и все великолепие их вышитых и украшенных драгоценностями царственных одежд запечатлено в мозаиках церквей Равенны — сложные ожерелья, серьги, броши. Иконография (видимо, рисунков на драгоценностях — пер.), тем не менее, носила религиозный характер, и почитание святых подтверждалось использованием наперсных крестов с изображением их фигур снаружи и мощами внутри.

«Архангел Михаил», 10-й век

Художественное взаимопроникновение Византии и растущего мира ислама становится очевидным в украшениях с середины VII века. Византийское и исламское влияние также можно увидеть в украшениях германских племен, которые оккупировали большую часть Европы после падения Западной Римской империи. Германские племена покупали золото в Византии. Драгоценности этих кочевых племен, как правило, ограничивались основными простыми типами и были более функциональными в применении. Но, тем не менее, они служили демонстрацией статуса своего обладателя.

Мужчины носили пояса, пряжки, перевязи для мечей. И мужчины, и женщины нуждались в застежках для нарядов — и такие находят — в виде дисковых брошей (дисковых фибул) или фибул (другой формы).

Дисковые фибулы Меровингов.

Различные племена демонстрируют отличающиеся стили работы своих ювелиров, но общих элементов у них все-таки было много — например, изощренность применяемых техник, обильная гравировка, использование инкрустаций гранатами, сложность узоров (включая стилизации на звериную тему).

Чем дальше в Средние века, тем больше растут города, тем сильней становится значение купеческого сословия, которое становится новой экономической силой. Церковь становится не такой могущественной, а общество — более мирским (Реально? Это она о каком периоде Средних веков так пишет? — пер.) С ростом среднего класса и увеличением благосостояния населения законы о привилегиях становятся все более необходимыми (с точки зрения аристократии — пер.) — они ограничивают число тех, кому разрешено носить украшения.

Мода на одежду предопределяла типы драгоценностей: когда рукава стали шире и пышней, то ненужными стали браслеты-запястья; с высокими воротниками не получалось носить серьги, а плащи с запахом требовали брошей-застежек. Высокие талии женских нарядов породили причудливые пояса. Перстни-печатки или кольца с любовными посланиями были очень популярными.

Брошь-амулет, Англия, 13 век

Возникновение европейского стилей драгоценностей

К XII-XIII векам в ювелирном деле сформировался интернациональный стиль. Формы огранки камней, дизайн и узоры демонстрируют удивительное сходство в Англии, Франции, Дании, Германии и Италии. Этот феномен предположительно можно объяснить торговыми маршрутами и тем, что камни ввозились с Ближнего и Дальнего Востока. Законодателем моды (трендсеттером) в производстве ювелирных изделий был Париж, а торговлю контролировали порты Венеции и Генуи. Надписи на ювелирных изделиях — в основном на латыни или французском, международном языке придворных.

Стрельчатые арки и ажурность архитектуры готики, натуралистические изображения листвы — скульптуры готики, и краски ее витражей — все это отражалось в ювелирных украшениях той эпохи. Религиозная и языческая иконография часто переплетались: кабошоны камней одновременно были и амулетами, и отражали Божественность, а изображения святых служили оберегами (как и появившаяся манера использовать кости святых в подвесках-реликвариях). Цветы и звери декорируют средневековые украшения, став символом веры, а любимым камням античной эпохи дали христианские толкования.

Средневековые украшения, по большей части, имели значения геральдическое, религиозное, или обозначанющее куртуазную любовь.

.jpg/806px-2014-08-06_M%C3%BCnchen%2C_Residenz_008_Schatzkammer%2C_Krone_einer_englischen_K%C3%B6nigin_(15093482702).jpg)

Корона принцессы Бланш, ок. 1370

Дата перехода к Возрождению в Европе в разных странах варьируется: в Италии оно началось в XV веке, а по всей Европе распространилось в XVI веке. Первостепенное значение в рождении заново культур Греции и Рима имела Италия, где находили так много античных произведений. А в Северной Европе готические стили сохранялись гораздо дольше. Рост экономики (в частности, торговли шерстью и банковского дела) привел к тому, что многие богатые семьи Италии стали покровителями искусств. Ювелиры обрели собственные узнаваемые имена (перестали быть анонимами).

Подвеска. Мастер Daniel Mignot (active 1593-1616)

В XV веке Флоренция и бургундский двор задавали тренды в одежде и украшениях; в XVI-XVII веках гегемоном Европы, с колониями по всему миру, стала Испания — что привело к доминированию испанского стиля в одежде и украшениях. Религиозные войны бушевали в Европе, и ремесленник часто были вынуждены переезжать из одной страны в другую, от одного богатого двора к другому, недавно возникшему и расцветшему. Ювелирное искусство опять превратилось в интернациональный стиль со слабыми региональными различиями.

Другим фактором, который этому способствовал, стало изобретение книгопечатания, гравюры. Художники делали рисунки орнаментов, их печатали и распространяли по всей Европе и даже в испанские колонии, где ювелирные изделия, таким образом, изготавливались вполне «по сегодняшней европейской моде».

Испания, между 1575 и 1650

Мужчина украшенный

Неоспоримый факт — мужчины украшали себя больше, чем женщины. Функцией драгоценностей была демонстрация статуса — что документируют бесчисленные портреты той эпохи. Купеческое сословие в них подражало моде аристократов, однако используемое сырье, как правило, было подешевле.

Тяжелые, тусклые ткани — бархат, парча с золотой вышивкой, покрывались ювелирными украшениями, которые либо пришивались в качестве орнамента, либо просто надевались сверху. Представители обоих полов носили подвески, и изображения на них могли быть и религиозными, и из классической мифологии. А еще экзотические птицы, цветы, морские сюжеты — они также являлись символами статуса и нового богатства.

Подвески на портретах Гольбейна, коллаж мой.

Драгоценные камни на теле носили в открытой оправе, чтобы они более эффективно действовали как амулеты. Тяжелые золотые цепи, которые мужчины и женщины носили на груди или поперек плеча каскадами, в несколько нитей, были несомненно признаком социального ранжирования. Мужскими украшениями были драгоценности на шляпах, пояса, пуговицы.

Возродился античный обычай носить браслеты парами, а также вернулась мода на серьги. Женщины обвивали свои талии декоративными цепями, на которые часто подвешивали помандеры или подвески.

Помандер (куда помещались благовония) на картине 1518 года

Запоны для одежды украшали уже неимоверно украшенные ткани. Чтобы подбавить яркости, драгоценности Ренессанса часто украшали полихромной эмалью в сочетании с драгоценными камнями — рубинами из Бирмы, изумрудами из Нового Света, жемчуга из Венесуэлы и индийскими алмазами. На смену полированным кабошонам Средневековья пришла огранка таблицей (table cut). Благодаря возрождению традиций античности было воскрешено искусство резьбы камей, и Северная Италия стала важным центром этого гранильного ремесла.

С. Италия, ок. 1500

Источник: shakko.ru

Ювелирное западноевропейское искусство Средних веков: Часть 1. Дороманский период

[mybigtext]Искусствоведы часто обходят вниманием дороманский период (476—1000 гг.) в истории западноевропейского средневекового искусства и делают это очень даже зря. Ведь именно в это время была наработана основа для последующего бурного развития различных искусств, в том числе и ювелирного. [/mybigtext]

Ювелирные изделия и средневековая культура

Считается, что Средние века наступили с падением Рима в 476 году. Поселившиеся на территории бывшей Западной Римской империи многочисленные варварские народы — франки, саксы, лангобарды, англы, вестготы и остготы не были варварами в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня. У них было своё самобытное искусство, в том числе и ювелирное. А после знакомства этих народов с античным наследием, византийскими и кельтскими традициями, оно стало развиваться особенно интенсивно.

Что же за предметы характерны для западноевропейского ювелирного искусства дороманского периода? Конечно, в первую очередь, это украшения. Они не только традиционно являлись знаком статуса и указывали на социальный статус их владельцев, но также были связаны и с ритуальной функцией. [myline]Как правило, это были украшенные драгоценными камнями подвески из золота или серебра, круглые фибулы с излюбленным мотивом расправившего крылья орла, разнообразные кольца — их, кстати, носили не только взрослые, но и дети.[/myline]

Высокого уровня в то время достигло мастерство западноевропейских ювелиров-оружейников. Даже викинги, совершающие набеги на Британию или Франкию, или же посещавшие Европу по торговым делам, больше всего ценили мечи франкского производства.

Интересно, что личные вещи сохранились до наших дней не в таком количестве, в каком сохранились предметы религиозного культа — многочисленные кресты, мощехранительницы, реликварии, чаши для причастий, оклады церковных книг. Это и понятно, ведь Средние века в Европе — эпоха, прошедшая в первую очередь под знаком христианства. И это несмотря на то, что христианизация Европы была довольно длительным этапом и проходила в период с IV по X вв.

Что подарили миру европейские ювелиры Средних веков

В ювелирном искусстве главенствовал так называемый полихромный стиль, который был широко распространен на территории Европы с конца V в. и вплоть до конца VIII в. Он отличается экспрессивностью — излюбленные ювелирами сцены охоты и схваток между животными представлены очень выразительно и динамично. В этом можно увидеть наследие «звериного стиля», характерного для кочевников, в частности скифов и сарматов. Помимо названных черт, полихромному стилю свойственна склонность к стилизации и декоративности.

[mydoubleline]Есть основание считать, что любовь к абстрактным орнаментам варварам привили, в частности, кельты, соседствовавшие с римлянами на их землях еще до Великого переселения народов. Варварам нравилось, чтобы «было побогаче», поэтому ювелирные произведения раннего Средневековья отличаются обилием золота и крупных не ограненных — производить огранку тогда еще не умели — драгоценных камней и кабошонов.[/mydoubleline] Особенно любили ярко кровавые гранаты и рубины, сияющие изумруды и топазы. А, к примеру, в изделиях IX в. одновременно встречаются золото, эмали, жемчуг, драгоценные камни и цветное стекло. Да-да, рубины и гранаты не стеснялись чередовать с красным цветным стеклом, изумруды — с зеленым, а сапфиры, соответственно, с синим.

Что немаловажно, в Западной Европе дороманского периода знали разнообразные ювелирные техники — чеканку, филигрань, зернь. Отдельно хочется сказать об эмалях, непрозрачных и многоцветных, сияющих не хуже драгоценных камней.

От кельтов варварские народы узнали выемчатые эмали. Изготавливая вещь в подобной технике, мастер сначала прорезал специальным инструментом лист металлической основы, а затем заполнял пустые участки-выемки непрозрачным стекловидным составом. Однако классическим видом эмали считается не выемчатая, а перегородчатая, пришедшая в Европу из Византии. Рисунок такой эмали формировался не с помощью выемок, а как вы могли догадаться, с помощью прикрепляемых к основе перегородок (как правило, медных). Интересно, что перегородчатые эмали встречаются уже в галльских произведениях эпохи Меровингов (V-VIII вв.), причем в сочетании с античными камеями, что говорит о неослабевающем влиянии античности на искусство Средних веков.

[myline]Считается, что в VII в., в период правления франкского короля Дагоберта, ювелирное искусство получило новое развитие. Известны короны правителей того времени, разнообразные кресты, которые сегодня хранятся в многочисленных музеях, сокровищницах и соборах по всей Европе.[/myline] Следующий расцвет происходил во времена правления династии Каролингов, в период, получивший в искусстве название «каролингское возрождение».

Итак, можно чётко выделить некоторые черты западноевропейского ювелирного искусства дороманского периода. Прежде всего, это любовь к декоративности и орнаментам вкупе с яркостью и многоцветностью полихромного стиля. Сюда необходимо отнести и сочетание крупных кабошонов с золотом, жемчугом, цветным стеклом и эмалями, а также использование новых техник, почерпнутых у античных, кельтских и византийских мастеров.

Источник: sciencepop.ru

Галерея драгоценностей. Часть 4: Византия, Киевская Русь, средневековая Европа

Продолжаем погружаться в исторические глубины. На этот раз приглашаю вас ознакомиться с прекрасными образцами ювелирного искусства Византии, Киевской Руси и средневековой Европы.

Предыдущие статьи, посвященные истории ювелирного искусства вы можете увидеть здесь:

Культура Византии, а вслед за ней Киевской Руси и средневековой Европы, была культурой христианской. Византийские ювелирные изделия VI века в Эрмитаже представлены знаменитыми находками из города Мерсин на Киликийской равнине и других областей Малой Азии. Ожерелья с крестами, ажурными медальонами, чеканными подвесками и вставками из полудрагоценных камней показывают разнообразие художественных решений и технических приемов, какими в совершенстве владели мастера Константинополя. Ювелирные изделия часто приносились в дар для украшения чудотворных икон.

Из Византии эта традиция пришла на Русь, где в монастырях существовали хранилища с драгоценными дарами: колтами, цепями, жемчужными ожерельями, каменными и деревянными резными иконками, крестиками и панагиями (нагрудными иконками в виде медальона с изображением Богоматери). Для украшения икон использовались золотые колты — изысканные височные украшения, исполненные в технике перегородчатой эмали (утраченной во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке) и принадлежащие к числу интереснейших памятников древнерусского искусства XII века.

Основой эрмитажного собрания прикладного искусства Западной Европы VI-XVI веков стала коллекция А.П. Базилевского — русского парижанина, посвятившего себя изучению эпохи становления христианского искусства. Великолепным образцом ювелирного искусства Высокой готики является крест Св. Трудперта, так называемый Фрайбургский крест, созданный в конце XIII века для хранения частиц Животворящего Креста, привезенных немецкими крестоносцами из Палестины.

Ожерелье с крестом и подвесками

Золото, ажурная резьба, гравировка

Икона с изображением Богоматери с Младенцем

Вторая половина X в.

Слоновая кость, резьба

Пиршественный кубок

Начало XIII века;

ножка древнерусской работы (?) первой трети XIII века

Агат, инкрустация золотой проволокой, золото, серебро, филигрань, рубины, гранаты, стекло

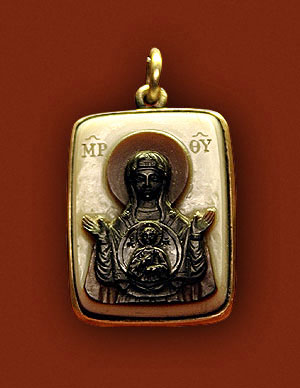

Камея с изображением Богоматери Платитеры

Сардоникс, резьба, золотая оправа

Икона «Богоматерь в окружении архангелов,

святых воинов и пророков»

XII век; оглавие и камни в кастах — русской работы

Золото, чеканка, гравировка, камни, дерево, воскомастика

Колты с изображением святых мучеников

Киевская Русь, Киев или Владимир

Золото, перегородчатая эмаль

Крестик-тельник (энколпион)

Восточная или Северная Европа (?)

Серебро, позолота, литье, чернь

Происхождение: найден в составе клада на территории города Углича в 2001 году

Процессионный крест св. Трудперта,

так называемый Фрайбургский

Верхний Рейн, Страсбург

Золото, серебро, перегородчатая эмаль, стекло, полудрагоценные и драгоценные камни

Потир с изображениями двенадцати апостолов

Первая половина XIII в.

Ларец-реликварий с изображением Распятия и Христа во славе между полуфигурами ангелов

Первая треть XIII в.

Дерево, медь, серебро, выемчатая эмаль, позолота

Реликварий круглый

Первая половина XV в.

Медь, горный хрусталь, стекло, позолота, серебрение

Навершие в виде орла

Серебро, позолота, рубины, изумруды, альмандины, жемчуг, стекло

Надеюсь, было интересно! Спасибо всем за внимание!

Следующая публикация будет посвящена церковной утвари XV — XIX веков.

Источник: www.livemaster.ru