Кто первым начал говорить про «серебряный век», почему современникам этот термин был так противен и когда он окончательно стал общим местом — Arzamas пересказывает ключевые положения работы Омри Ронена «Серебряный век как умысел и вымысел»

Применяемое к рубежу XIX–XX столетий понятие «серебряный век» — одно из основополагающих для описания истории русской культуры. Сегодня ни у кого не может возникнуть сомнений в положительной (можно даже сказать «благородной», как само серебро) окраске этого словосочетания — противопоставленного, кстати, таким «упадническим» характеристикам того же исторического периода в западной культуре, как fin de siècle («конец века») или «конец прекрасной эпохи». Количество книг, статей, антологий и хрестоматий, где «серебряный век» фигурирует в качестве устоявшегося определения, просто не поддается подсчету. Тем не менее и появление словосочетания, и то, какое значение в него вкладывали современники, составляет даже не проблему, а целую детективную историю.

041. Серебряный век русской поэзии.

О терминологии

Люди, которые любят литературу и разбираются в ней, наверняка смогут легко ответить на вопрос, почему же «Серебряный век» именно серебряный. На самом деле происхождение термина до безобразия очевидно.

Дело в том, что в русской литературе принято считать, что «Золотой век» — это времена великого и бессмертного А.С. Пушкина. Всё логично, ведь именно он стал основоположником современного русского литературного языка. Но, естественно, приставка «бессмертный» здесь используется в переносном смысле и обозначает вечность заслуг поэта. Время шло, художники, поэты, литераторы уходили из жизни, так что и Золотой век подошёл к концу, навсегда изменив русский язык и литературу.

Статья в тему: Опытный тяжёлый танк T57 (США). Танк Т57 Heavy, World of Tanks: обзор, гайд, характеристика, секреты Какой нации танк t57 heavy

Но, к счастью, жизнь циклична.

Волна новых талантов захлестнула Россию в ХХ веке. Волна эта была настолько значимой и обширной, что ознаменовала приход второй эпохи рождения великих литераторов.

Именно по причине такого обширного количества, безусловно, великих творцов эта эпоха получила название «Серебряный век» (ведь Золотой уже давно подошёл к концу, так что повторно использовать этот термин было бы странно и неуважительно к основоположникам языка в том виде, в котором он известен нам и сейчас).

Сравнение

Для того чтобы понять, в чем состоят отличия серебряного века от золотого, необходимо провести сравнение. Первый показатель – хронология. Золотой считается более древним, так как упоминается еще античными авторами. Серебряный век является практически современным, так как закончился около 100 лет назад. Для русской литературы золотым считается весь 19 век.

Рубеж конца 19-начала 20 столетия принято уже относить к серебряному веку. Также деления имеются и по жанрам. Золотым считается век литературных произведений в целом 18-19 веков, серебряным называют время расцвета поэзии (19-начало 20 века).

11 класс — Литература — Серебряный век русской поэзии

Для определенного временного отрезка были выбраны драгоценные металлы не по значимости культурных ценностей, а для удобства систематизации. Это можно расценивать, как дань уважения творчеству авторов.

Существует и другое мнение, согласно которому авторы серебряного века слабее, чем те творцы, которые создали свои произведения в золотой век культуры. Многие философы расценивали серебряный век в качестве культурного ренессанса, русского литературного и художественного возрождения. В этот период потребовалось искать новые источники для вдохновения, следовать тенденциям и веяниям, связанным с модерном.

Статья в тему: Откуда фамилия ренар у ларисы. Лариса Богданова (Лариса Ренар) — биография, информация, личная жизнь. – Как быть с изменой

Золотой век пришелся на время становления литературной, художественной и в целом культурной традиции. В этот период формировалось все то, что сейчас принято называть классикой. Вместе с этим находили свое место и новые воплощения творческой мысли, возникали направления, связанные с философией и общественной проблематикой.

Серебряный век позволил получить новые мысли и идеи, взгляды и методы исполнения. Появилось мастерство владения словом. Этот период создал новые течения, методы воплощения, культурные взгляды. В этот период появились смелые направления, такие как акмеизм, символизм, имажинизм, футуризм, авангард. Их смелость и неповторимое своеобразие удивляют и современных ценителей прекрасного.

Культурные и литературные процессы тесно связаны с историей. С этой позиции также можно рассматривать различия между ними. Смена столетий и эпох является переломным и сложным моментом, поэтому культура отвечает неожиданными решениями в виде абстракции, новых рифм, смелых форм и нестандартных решений, которые были недоступны автором прошлого.

Начало XX века – серебряный век, сопровождалось становлением и развитием революционного движения. Технический прогресс заставлял ускориться не только машины и производство, но и творцов, писателей, поэтов, художников и скульпторов. Влияние на культурные процессы оказывало и развитие научной мысли. С ней связаны проблемы и переживания в области религии.

Серебряный век тесно связан с теми литературными направлениями, которые появились в то время. Рубеж веков родил огромное количество поэтов.

Статья в тему: На чем играл сквидвард из спанч боба. Биография сквидварда. Что на дне океана забыл солнечный свет

К течениям Серебряного века относятся символизм, имажинизм, акмеизм, футуризм.

Символизм, имажинизм, акмеизм и футуризм – направления модернизма.

В соответствии с традициями символизма творили А. А. Блок, В. Я. Брюсов; имажинизма – раннее творчество С. А. Есенина, А. Б. Мариенгоф; акмеизма – А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам; футуризма – В. В. Маяковский, В. В. Хлебников.

Рис. 1. Модернистские течения.

Модернизм приходит на смену реализма, который еще продолжает развиваться в Серебряном веке (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн, М. Горький).

Модернизм предполагал выход за рамки реалистического направления. Писатели стали обращаться к вечным проблемам и мотивам, к библейским и фольклорным мотивам.

Каждое модернистское течение имело ряд отличительных черт.

Источник: xn--80aacvjbmd3abctc0a2r.xn--p1ai

Из истории поэзии Серебряного века

Серебряный век — период в истории русской культуры, относящийся к началу XX века, совпавший с эпохой модерна. Такое его название распространилось лишь во второй половине XX века. В европейской культуре рубеж XIX—XX веков получил общепринятое французское наименование — «конец века». Но Серебряный век — это не хронологический период. По крайней мере не только период.

И это не сумма литературных течений. Скорее понятие «Серебряный век» уместно применять к образу мышления, который и сформировал специфическую атмосферу этого культурного явления.

В наиболее концентрированном виде атмосфера Серебряного века получила своё выражение в первые полтора десятилетия двадцатого века. Это был расцвет литературы русского модерна во всём многообразии его художественных, философских, религиозных поисков и открытий. И это случилось на рубеже веков! Первая русская революция и мировая война, Февральская буржуазно-демократическая революция и Октябрьский переворот,а также гражданская по-своему влияли на формирование общественного умонастроения в стране. Но представителей Серебряного века не успел захватить и поработить «марксизм-ленинизм», как официальная идеология большевизма: некоторые ещё с 90-х годов 19 века начинали с отказа от наследия «шестидесятников», отрицали материализм, равно как и идеализм.

Серебряный век. Такое название этому культурному периоду, по мнению некоторых представителей русской интеллигенции, дал Николай Бердяев.

Философ называл это время русским культурным ренессансом, а по утверждению бердяевского современника, известного литератора и критика Сергея Маковского, стоящего у руля культурных процессов, именно Бердяеву принадлежит и другое, более известное определение данного периода — «Серебряный век». Хотя есть сведения, что и сам Сергей Маковский оспаривал право на термин.

Сын великого художника-передвижника стал подвижником на ниве просветительства, известным литератором и редактором самых элитных журналов. В 1906—1908 годах читал лекции по истории искусства в Рисовальной школе Общества Поощрения художеств.

С 1909 по 1917 год был редактором (и основателем) художественного журнала «Аполлон» в Санкт-Петербурге, к работе в котором привлёк известных русских поэтов начала XX века: Иннокентия Анненского, Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва, Вячеслава Иванова. Журнал был преемником «Мира искусства». Издавал журналы «Старые годы» (1907—1917) и «Русская икона» (1913). Написал книги «Русская графика» (1916) и «Силуэты русских художников» (1921), последняя написана уже в эмиграции. Также опубликовал восемь книг по искусству, самые известные из которых «Страницы художественной критики» в трех томах и «Силуэты русских художников».

И всё же понятие о культурной обстановке в стране в первое десятиление нового века лучше прочих даёт Николай Бердяев. Как известно, Николай Александрович Бердяев признан крупнейшим русским религиозным и политическим философом, представителем русского экзистенциализмa и персонализма.

29 сентября 1922 года он эмигрировал с десятками других видных деятелей русской культуры на так называемом «философском пароходе». А тогда, ещё до глобальных катаклизмов, Бердяев в своей «философской автобиографии» «Самопознание», дал самую, пожалуй, яркую картину своего времени. Взглядом философа автор узрел, что многое из культурного «бума» того времени, для которого характерны — опьянение творческим подъёмом, новизна, напряжённость, борьба, вызов — войдёт в дальнейшее развитие русской культуры и станет достоянием всех русских культурных людей. «Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори». Все это он посчитал многими дарами для России и совершенно новой культурной полосой, которая соединяла «чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни».

По другим данным, словосочетание «Серебряный век» было впервые употреблено в 1929 году поэтом Николаем Оцупом. До эмиграции он был известен, как талантливый переводчик и организатор литературного процесса новой России. После Октябрьской революции был приглашён Горьким в издательство «Всемирная литература» в качестве поэта-переводчика, где познакомился с Николаем Гумилёвым и Александром Блоком; переводил Р. Саути, Дж. Н. Г. Байрона, С. Малларме. Наряду с Гумилёвым и М. Лозинским был организатором воссоздания «Цеха поэтов», в издательстве которого вышел первый сборник стихотворений Оцупа, «Град» (1921).

В любом случае, в конце девятнадцатого — начале двадцатого века Россия переживала интенсивный интеллектуальный подъём, особенно ярко проявившийся в философии и поэзии. Расцветает новая русская модернистская скульптура, философия (Вл.

Соловьев, например, философы декаданса), живопись, поэзия, графика… Творцами серебряного века считается новое поколение, ярко проявившее себя именно с начала 1890-х годов. Искусство и философия Серебряного века отличались элитарностью, интеллектуализмом, сбрасывали условности, рамки, ограничения с невообразимой скоростью. В живописи – новые манеры, например, картина, написанная видением близорукого человека. Только в изобразительном искусстве появляется около десяти художественных «группировок»: от авангардистов до кубофутуристов.

Что же касается Поэзии, то Поэты Серебряного века отказывались объяснять, в противовес представителям реализма второй половины 19 века, поведение человека социальными условиями и средой. Для них Человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его отношение к вечности, к Богу, к Любви и Смерти в философском, метафизическом смысле. Александр Блок в 1910 году утверждал: «Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что-либо вне символизма нельзя». Поэты Серебряного века верили в искусство, в силу слова. Поэтому для их творчества показателен поиск новых средств выражения.

Мир поэзии обогатили новые имена подвижников, которые заботились не только о смысле, но и о стиле — для них был важен звук, музыка слова и полное погружение в стихию. Причём, нельзя отождествлять всю поэзию конца XIX — начала XX веков с Серебряным веком. Это более узкое понятие. Иногда, правда, предпринимая попытку определить сущность идейного содержания Серебряного века через формальные признаки (литературные течения и группировки, социально-политические подтексты и контексты), исследователи ошибочно смешивают их. На самом деле в хронологических границах этого периода сосуществовали самые различные по происхождению и эстетической направленности явления: модернистские течения, поэзия классической реалистической традиции, крестьянская, пролетарская, сатирическая поэзия.

Имена поэтов, составивших духовное ядро Серебряного века, всем известны: Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, Иннокентий Анненский, Александр Блок, Владимир Маяковский, Максимилиан Волошин, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Анна Ахматова , Николай Гумилёв, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Игорь Северянин, Борис Пастернак, Георгий Иванов и многие другие. Поэты Серебряного века и в своём художественном творчестве,как правило, уделяли внимание Природе и Человеку в ней и подвергали сомнению идею прогресса для литературы. Например, один из ярчайших творцов Серебряного века, Осип Мандельштам писал, что идея прогресса — «самый отвратительный вид школьного невежества».

Особняком стоят имена Сергея Есенина и Марины Цветаевой.

Об «имажинисте» Есенине Всеволод Родественский в данной связи писал: «С символистами и акмеистами у него были давние счёты.В молодости Есенин, несомненно прошёл через увлечение символизмом, и как ни отрицал этого впоследствии, стихи первых лет революции выдавали его с головой, но сам он предпочитал отказываться от этого родства». По его словам поэт говорил: «Ну, к чему мне они?

Я этот «символизм» ещё в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. . Было мне лет двенадцать — и я всё думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было страшно и непонятно, и за душу брало. И из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой «символизм». Он у меня своим горбом нажит». Вс.В. Родественский.

Сергей Есенин// Избранное. В 2 т. Л. Художественная литература. 1974, с.82

Юная Цветаева поначалу была страстной поклонницей символизма и посещала собрания и места выступлений поэтов. А взгляды и поэзия основоположника символизма Валерия Брюсова на какое время представлялись ей путеводной звездой.

Но в силу её художественной обособленности и самоуглублённости, первые юношеские стихи стали «последышами» — чудесными подснежниками, выросшими, по её словам, из романа с собственной душой. Там есть и символы, и романтическое упоение юностью, и детальное описание окружающего. И, конечно, обращение к истории. предков, событий и дат.

Сочинительнице, не считающей себя литератором, захотелось «вытащить» из толщи песков старинное, позабытое, но дорогое и близкое сердцу. И, как бы невольно, всплывала и тема Смерти, что будет сопровождать её уже до конца. Всё это не оценит мэтр Брюсов, но зато поддержит и поймёт Волошин, которому она будет обязана осознанием себя, как Поэта.

А дальнейшее , ну, просто не умещается в рамки какого-то течения, либо периода. Уже в ранние годы у Марины проснулся пророческий дар. Поэззия Цветаевой всевидяща и всеобъемлюща. Она не писала, а вещала.

Время Серебряного века в русской культуре началось с 1890-х годов. Серебряным век зовется образно – ведь в этот период произошел невиданный взлёт развития искусств, многие русские творческие люди стали известны широкой публике, смогли реализовать свой талант. Как и образный «век золотой», век серебряный стал периодом подъема, возрождения. Одновременно с этим, говорят о декадансе, некоем падении культуры по сравнению с веком «золотым» русской культуры, пушкинским и лермонтовским.

Понятие «серебряный век» не столько научное, сколько эмоциональное, вызывающее тут же ассоциации с другим коротким периодом истории русской культуры — с «золотым веком», пушкинской эпохой русской поэзии (первая треть XIX века). Поэтому неслучайно, что серебряный век по отношению к золотому казался упадком. Но все искупало и преумножало другое — обращение к внутреннему и внешнему миру Человека. Существовал культ Жизнетворчества — неразделимости личности творца и его искусства.

У поэтов Серебряного века были различные судьбы: кто-то из них вместе с «белым движением» покинул родину, кто-то был выслан из Советской России и жил в эмиграции, кто-то подвергся репрессиям и погиб в сталинские годы. А, кто-то просто не смог «вписаться в жизнь» и свёл с ней счёты сам. И пусть Поэты Серебряного века были редко счастливы, как люди, само творчество и было их настоящей жизнью.

Источник: proza.ru

Литература в мемах: Что нужно знать о Серебряном веке

Конец XIX века внёс радикальные изменения в сознание человечества: прогресс в науке повлиял на восприятие людей, теория Дарвина и труды Ницше поставили под сомнение существование бога, а работы импрессионистов перевернули представления масс об искусстве. Литература также реагировала на изменения в обществе и приняла новую форму.

На смену «Золотому веку» русской литературы пришёл новый — «Серебряный». Он стал эпохой формирования новых поэтических направлений, сформировав сообщества поэтов, где у каждого представителя был свой неповторимый стиль.

Кто придумал «Серебряный век»

Традиция давать культурным эпохам названия и свойства металлов появилась ещё в античности. Кому именно принадлежит авторство термина «Серебряный век» точно не известно. По одной из версий период назвали по аналогии с «Золотым веком» русской литературы, по другой — взят из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

Традиционно авторство приписывается философу Николаю Бердяеву, однако ни в одном его тексте не встречается оригинальное словосочетание «Серебряный век». Статус первооткрывателя ему принесли мемуары «На Парнасе Серебряного века» другого критика Сергея Маковского, где Бердяев противопоставляет «Серебряный век» пушкинскому.

Также на авторство термина претендуют критик Николай Оцуп и поэт Владимир Пяст, но точное происхождение литературного понятия установить сложно.

Ходят споры и о том, какой именно временной промежуток относится к «Серебряному веку». Начало определяется приблизительно 1890-ми годами с выходом сборников Мережковского, стихов Зинаиды Гиппиус и Константина Бальмонта.

Разногласия вызывают датировки окончания: одни исследователи указывают на Октябрьскую революцию и начало Гражданской войны, другие на 1921 — год смерти Блока и расстрела Гумилёва, также упоминается год самоубийства Маяковского.

Многие поэты и писатели «Серебряного века» пережили смену эпох и продолжали публиковаться и после 1930-х годов, выпуская критические статьи и воспоминания, находясь в эмиграции.

Течения «Серебряного века»

Символизм

Представители символизма создавали мистические и абстрактные образы в своих текстах, где отражаются упаднические настроения и предчувствия скорой катастрофы. Новое направление, зародившееся в 1890-х годах, встретили достаточно враждебно, обвиняя его приверженцев в декадентстве и деградации.

Символизм стал вершиной русской поэзии с точки зрения музыкальности звучания произведений: в нём присутствовали чёткая композиция и плавный ритм. В 1910-е годы из-за творческого застоя произошёл кризис символизма. На смену ему пришли новые течения.

Представители: Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов.

Акмеизм

Акмеизм родился как протест символизму. Основавший акмеизм Николай Гумилёв вернул в поэзию чёткость образов, отсылки к древним эпохам, простоту языка и любовь к жизни.

Почувствовав кризис символизма, в 1911 году Гумилёв вместе с Сергеем Городецким основал поэтическое объединение «Цех поэтов». Поэты-акмеисты возвращались к естественности материального мира и первозданным чувствам, когда символисты воспринимались «трагичными мечтателями».

Представители: Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Осип Мандельштам.

Футуризм

В отличие от акмеизма, футуризм как течение возник не в России. Первый манифест футуризма был создан в Италии известным литератором Филиппо Томмазо Маринетти. Движение авангардистов привлекло молодых поэтов в России.

Футуризм утверждается путём отказа от старых норм, канонов и традиций, в его основе — уход от старых литературных традиций, эксперименты с языком и формой.

«Искусство будущего» вышло под лозунгом нигилистического отрицания и выступило за разрушение форм искусства ради слияния с ускоренным жизненным процессом ХХ века.

Представители: Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Игорь Северянин.

Имажинизм

На смену футуризму пришёл имажинизм — литературное течение, направленное на создание образа. Для него характерны обилие метафор, элементы прямого и переносного образов, эпатаж и анархические мотивы.

В 1918 году в Москве «Орден имажинистов» основали поэт Анатолий Мариенгоф, в прошлом новокрестьянский поэт Сергей Есенин и бывший футурист Вадим Шершеневич.

Одним из важных приёмов имажинизма был дендизм — трепетное отношение к своему образу, начинавшееся выбором костюма и заканчивавшееся изысканностью речи.

Представители: Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич.

Вне течений

Среди представителей Серебряного века были и те, кто не относился ни к одному из перечисленных движений. Кроме основных направлений и поэтических объединений существовали авторы, которые писали сатирическую и пролетарскую поэзию, конструктивисты и обэриуты.

К ним относятся Иван Бунин, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Даниил Хармс и Борис Пастернак, создававшие свои произведения вне литературного канона.

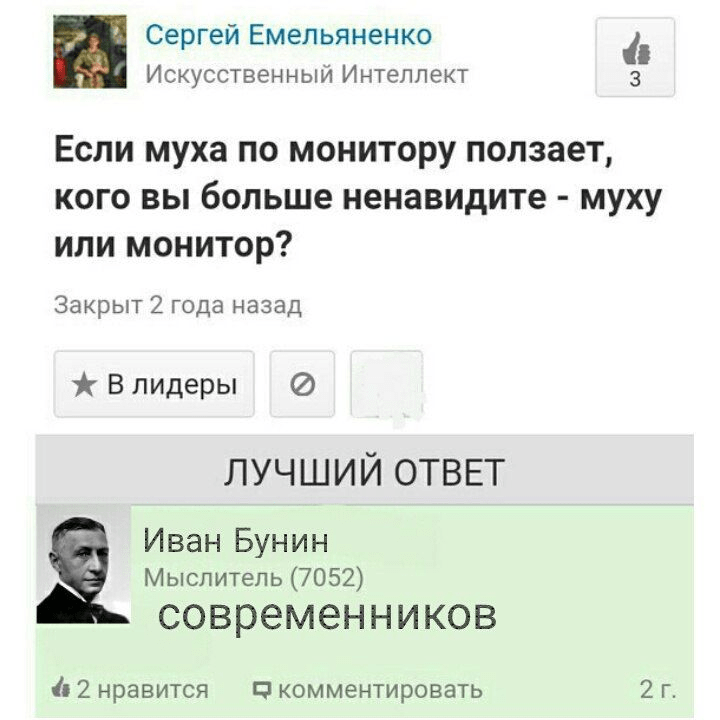

Диссы Бунина

Иван Бунин — первый русский писатель, ставший лауреатом Нобелевской премии. Помимо знаменитых «Тёмных аллей», «Господина из Сан-Франциско» и «Жизни Арсеньева» он также известен своими критическими комментариями в адрес современников.

Будучи приверженцем старой школы, Бунин не признавал новые течения модернизма и язвительно отзывался о творчестве коллег.

Вот что думал о современниках

главный хейтер «Серебряного века»

Нестерпимо поэтичный поэт дурачит публику галиматьёй.

Непрекращающийся всю жизнь ливень диких слов и звуков в стихах.

Самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства.

Сообразим на троих — союзы «Серебряного века»

Помимо поэтических направлений «Серебряного века», расширялись привычные рамки межличностных и семейных отношений. Нравы и эстетика того времени предполагали союзы на основе интеллектуального родства и близости мировоззрений.

Гумилёв-Ахматова

Николай Гумилёв и Анна Ахматова познакомились в Царском Селе в 1903 году, будучи гимназистами. Ему было 17, ей — 14. Гумилёв долго добивался расположения Анны, три раза получал отказ на предложения замужества и два раза пытался покончить с собой.

В попытках забыть возлюбленную и излечить душу Гумилёв уехал в экспедицию в Африку. Ахматова в то время начала публиковаться в Петербурге, а после возвращения Гумилева поэты стали чаще встречаться в литературных кругах.

Неожиданно для окружения пара объявила о помолвке в апреле 1910 года. В 1912 году в семье родился единственный сын Лев. Брак двух поэтов продлился восемь лет, и вряд ли его можно было бы назвать счастливым.

Охлаждение отношений супругов ощущается в стихотворении «В ремешках пенал и книги были. », которое было посвящено Гумилёву. В нём Ахматова пишет:

Только, ставши лебедем надменным,

Изменился серый лебедёнок.

А на жизнь мою лучом нетленным

Грусть легла, и голос мой незвонок.

После Первой мировой войны в августе 1918 года Гумилёв и Ахматова развелись, впоследствии Гумилёв женился, а Ахматова была замужем трижды. В 1921 году после расстрела Николая Гумилёва именно Ахматова хранила его рукописи и помогала издавать его сборники и биографии.

Мандельштам-Хазина

С будущей женой Надеждой Хазиной Осип Мандельштам познакомился в 1919 году в Киеве. В 1920 году они вместе вернулись в Петербург, а спустя ещё два года поженились. Вторая книга стихов Мандельштама «Tristia», вышедшая в 1922 году, была посвящена Надежде.

В 1933 году Мандельштам написал одно из самых известных своих стихотворений — «Мы живём, под собою не чуя страны…», после чего подвергся гонениям со стороны советской власти. Последовали три года ссылки в пермской Чердыни, куда супруга поэта отправилась вместе с ним. В 1938 году случился повторный и последний арест поэта. Осип Мандельштам скончался в лагере недалеко от Владивостока.

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища…

Надежда Мандельштам заучивала поэтические тексты наизусть, чтобы сохранить наследие мужа. Опасаясь преследования, часто меняла места проживания, но несмотря на это в 1970–80-е опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте на Западе.

Осип-Лиля-Маяковский

В 1915 году на момент знакомства с Владимиром Маяковским Лиля Брик была замужем за Осипом Бриком. «Тройственный союз» быстро стал неразлучен, и вскоре на двери московской квартиры Бриков появилась надпись «Брики. Маяковский».

Брики восхищались творчеством Маяковского, а Лиля стала не только музой, но и главной лирической героиней его произведений. Лиле Брик посвящены поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Люблю» и стихотворение «Лиличка!».

Надо мною,

кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,

что тебя короновал,

что душу цветущую любовью выжег,

и суетных дней взметённый карнавал

растреплет страницы моих книжек…

Союз вызвал недоумение общества и был весьма экстравагантен для 20-х годов, но тем не менее успешно просуществовал почти 10 лет. В 1925 году Лиля объявила Маяковскому, что страсть угасла и приняла решение расстаться, но чета Брик продолжала поддерживать с поэтом дружеские отношения.

В апреле 1930 года Брики уехали в Европу, Маяковский проводил их, а через несколько дней — 14 апреля — совершил самоубийство.

Домашка по литре

Дополнительный список литературы о «Серебряном веке» для тех, кому мемов оказалось мало:

- Омри Ронен «Серебряный век как умысел и вымысел»

- Дмитрий Быков «100 лекций о русском литературе ХХ века»

- Олег Лекманов «Ключи к Серебряному веку»

- Ольга Черненькова «Воин и дева: мир Николая Гумилева и Анны Ахматовой»

- Вив Гроскоп «Саморазвитие по Толстому»

- Надежда Мандельштам «Воспоминания» и «Об Ахматовой»

- Пастернак, Цветаева, Рильке «Письма 1926 года»

Список произведений «Серебряного века» для тех, кто вообще все пропустил, но тоже хочет посмеяться над мемами:

- Александр Блок «Стихи о Прекрасной Даме», «Двенадцать»

- Анна Ахматова «Поэма без героя», «Реквием»

- Осип Мандельштам «Tristia», «Камень»

- Владимир Маяковский «Облако в штанах», «Лиличка!»

- Сергей Есенин «Чёрный человек», «Письмо матери»

- Игорь Северянин «Это было у моря», «Увертюра»

- Марина Цветаева «Мне нравится, что вы больны не мной», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес»

- Борис Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать», «Доктор Живаго»

- Иван Бунин «Тёмные аллеи», «Господин из Сан-Франциско»

Где отдохнуть в санатории в Алматы и Алматинской области

Этика и ИИ: как ChatGPT вредит креативной и бизнес сферам

IT-компании из Центральной Азии, Монголии, Азербайджана, Турции и Грузии смогут посетить Кремниевую долину

Экологическая ответственность и дизайн: как бренд красок Tikkurila заботится об окружающей среде

Получай актуальные подборки новостей, узнавай о самом интересном

(без спама, обещаем )

Источник: the-steppe.com