Физические свойства минералов тесно связаны с их структурой и химическим составом. Каждый минерал обладает определенными физическими свойствами, отличающими его от других минералов. Основные физические свойства: цвет в образце, цвет в тонком порошке (цвет черты), побежалость, блеск, твердость, спайность, излом, плотность, магнитность — позволяют диагностировать большинство минералов, не прибегая к их химическому анализу. Физические свойства нередко определяют области применения минералов в народном хозяйстве. Графит, например, используется в производстве карандашей, потому что обладает низкой твердостью, весьма совершенной спайностью, темно-серым цветом.

Цвет. Минералы могут иметь самые различные цвета и оттенки. Одни минералы всегда (одного и того же цвета, по которому их можно безошибочно определить. Например, красная киноварь, золотистый пирит, зеленый малахит, синий лазурит и т. п. Другие минералы, такие, как кварц, турмалин, берилл, флюорит и др., могут быть различно окрашены.

Физические свойства минералов. Минералогический музей им.Ферсмана. М.Е.Генералов

Цвет минералов определяется особенностями их строения и состава. Характерную окраску минералам придают химические элементы — хромофоры: О, Fe, Mn, Ti, Co, Cu, U, Мо. Даже незначительные их примеси изменяют окраску минерала.

Цвет черты. Минералы, твердость которых невелика, оставляют черту на неглазурованной фарфоровой пластинке. Цвет минерала в порошке может отличаться от цвета самого минерала. Например, золотистый пирит дает черную черту, и т. п.

Побежалость — пестрая или радужная пленка на поверхности некоторых минералов, образующаяся в результате химических реакций. Она напоминает окраску тонких пленок нефти, керосина, масла на поверхности воды.

Блеск обусловлен способностью поверхности минералов отражать свет. Минералы подразделяют на две группы: с металлическим и неметаллическим блеском. Среди последних различают: металловидный блеск, алмазный, стеклянный, жирный, перламутровый, шелковистый, восковой.

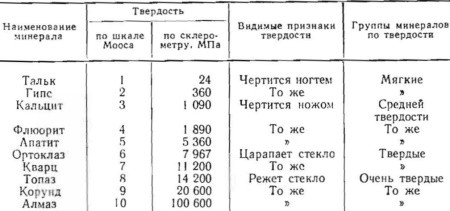

Твердость. Под твердостью понимают сопротивление минерала механическому воздействию более прочного тела. Существует несколько методов ‘определения твердости. В минералогической практике принята относительная твердость по шкале Мооса, эталонами которой являются следующие минералы, расположенные в порядке увеличения их твердости.

1. Тальк 6. Полевой шпат

3. Кальцит 8. Топаз

4. Флюорит 9. Корунд

5. Апатит 10. Алмаз

Для определения твердости какого-либо минерала его сравнивают с парой смежных эталонных минералов. Например, если минерал царапается топазом, а он сам царапает кварц, то его твердость равна 7,5.

Эталоны шкалы Мооса могут заменить следующие предметы: лезвие стального ножа — твердость около 5,5, напильник — около 7, простое стекло — 5, медная монета — 3, минералы, имеющие твердость менее 2, легко чертятся ногтем.

Спайность — способность минералов раскалываться по определенным направлениям — плоскостям спайности. Явление спайности объясняется особенностями внутреннего строения кристаллов. Спайность разделяется по степени ее совершенства на несколько групп:

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ

весьма совершенная—минерал очень легко разделяется по плоскостям спайности (слюда, гипс);

совершенная — кристалл в любом месте колется по определенным направлениям, образуя ровные поверхности (кальцит, галенит);

-средняя — при расколе образуются как ровные спайные поверхности, так и неровные поверхности излома (полевые шпаты);

несовершенная — ровные спайные поверхности редки, при разломе большей частью образуется неправильный излом (берилл, апатит);

весьма несовершенная — практически нет спайности, при расколе кристаллы имеют неровные поверхности излома (кварц, касситерит).

Излом — вид поверхности раскола. Различают следующие виды излома:

раковистый, — похожий на внутреннюю поверхность раковины (стекло, опал, халцедон);

неровными, — характеризующийся неровной поверхностью без блестящих спайных участков (апатит);

занозистый — напоминает излом древесины поперек волокнистости (асбест, волокнистый гипс);

крючковатый — поверхность излома покрыта мелкими крючками (самородная медь, самородное серебро);

землистый — поверхность рыхлая, шероховатая (лимонит).

Плотность. Плотности минералов колеблются от величин, примерно равных единице, до 23,0 (платинистый иридий). Подавляющая масса минералов имеет плотность от 2,5 до 3,5. По плотности минералы условно подразделяют на три группы: легкие (плотность до 3,0), средние (плотность от 3,0 до 4) и тяжелые (плотность более 4).

Магнитность — свойство минералов отклонять магнитную стрелку или самим притягиваться магнитом. Этим свойством обладают немногие минералы. Наиболее сильными магнитными свойствами обладает магнетит, или магнитный железняк.

При исследовании каждого минерала необходимо фиксировать все вышеперечисленные физические свойства, так как только их комплекс позволит правильно диагностировать минерал.

Классификация минералов

По химическому составу и кристаллическому строению все минералы разделяются на несколько классов, из которых важнейшими являются: самородные элементы, сульфиды, галоиды, окислы, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты, органические соединения. Классы подразделяются на подклассы, а подклассы на группы.

Самородные элементы

Минералы этого класса представляют собой простые вещества, поэтому их и называют самородными элементами. В этот класс входит небольшое количество минералов, редко встречающихся в природе, но имеющих большое практическое значение.

Алмаз. Химический состав: С. Тв. 10; уд. вес 3,5. Обычно бесцветен, прозрачен или окрашен в синий, голубой, желтый, зеленый, бурый и черный цвет; блеск алмазный. Встречается в виде кристаллов, имеющих чаще всего форму октаэдров.

Месторождения: в Якутии, на Урале, в Южной Африке, Бразилии. Применяется в ювелирном деле, металло- и камнеобрабатывающей, а также абразивной промышленности, в бурении и пр.

Графит — С. Тв. 1; уд. вес 2,2. Цвет от стально-серого до железо-черного, блеск металловидный или матовый. Встречается в виде тонкочешуйчатых, волокнистых масс, листочков. Образуется за счет метаморфизма осадочных пород и каменных углей.

Месторождения: в Тункинских горах, вдоль северо-западного побережья Азовского моря. Применяется для изготовления карандашей, огнеупорных тиглей, электродов, графитной смазки.

Сера — S. Тв. 1—2; уд. вес 2. Цвет желтый различных оттенков, блеск на гранях алмазный, в изломе — жирный, хрупкая, легко плавится и горит с выделением сернистого газа. Встречается в виде кристаллов и землистых масс. Образуется при химическом разложении гипса и сернистых соединений, при вулканических извержениях в виде возгонов. Месторождения: в Поволжье и др.

Применяется для получения серной кислоты, при вулканизации резины, борьбе с сельскохозяйственными вредителями, изготовлении черного пороха, красок и пр.

Золото — Ац. Тв. 2,5—3,5; уд. вес 15,6—19,0. Цвет золотисто-желтый, черрта желтая, блестящая, блеск металлический, ковко, встречается в виде неправильных зерен, листочков, самородков. Происхождение гидротермальное. Месторождения: на Чукотке, в Узбекистане, во многих районах Забайкалья, Урала, в бассейне р. Лены и др.

Применяется как валютный металл, в ювелирном деле, для изготовления различных приборов и пр.

Серебро — Ag. Тв 2,5; уд. вес 10—11. Цвет серебряно-белый, черта металлически блестящая, блеск металлический, ковко. Встречается в виде дендритов, тонких листочков и пластин. Происхождение гидротермальное и экзогенное. Месторождения: на Урале, Алтае, Восточной Сибири и в других местах.

Применяется в ювелирном деле, для получения химических соединений серебра, серебрения и пр.

Платина — Pt. Тв. 4—4,5; уд. вес 15—19. Цвет от серебряно-белого до стально-черного, черта металлическая стально-серая, блеск металлический, магнитна. Встречается в виде зерен и самородков. Происхождение магматическое. Месторождения: на Урале.

Применяется для изготовления лабораторной посуды, в производстве серной кислоты, в электротехнике и других отраслях промышленности.

Источник: infopedia.su

Основные Свойства Минералов

Твердая оболочка Земли — земная кора, составляет лишь 1,5 % от общего объема земного шара. Но, несмотря на это, именно земная кора, а точнее ее верхний слой, представляет для нас наибольший интерес, так как он является источником Минерального сырья.

Минералы — это относительно однородные природные тела, имеющие определенные химический состав и физические свойства. Название «минерал» происходит от латинского слова «Минера», что в буквальном переводе означает — руда, рудный. Наука, изучающая состав, структуру и свойства минералов, их происхождение и условия залегания, называется минералогией. Для производителей, применяющих в работе станки для лего кирпича, представляются полезными знания о минералах и их свойствах, так как технология гиперпрессования предполагает использование горных пород в качестве сырья.

Минералы образуются в результате физико-химических процессов, совершающихся в земной коре. Как и вся окружающая нас природа, они состоят из химических элементов. Образно говоря, минерал — это своего рода здание из кирпичиков — химических элементов, построенное по определенным законам природы. И подобно тому, как из примерно одинакового количества кирпичей человеком возведено на Земле множество различных зданий, из сравнительно небольшого числа химических элементов природой создано в земной коре более 3 тыс. разнообразных минералов. Всего с учетом многочисленных разновидностей насчитывается более 7 тыс. их наименований, которые даются каждому минералу по какому-либо признаку.

В земной коре минералы чаще встречаются не самостоятельно, а в составе горных пород. Они во многом определяют физико-механические свойства горных пород и с этой точки зрения представляют наибольший интерес для технологии обработки камня.

Большинство минералов встречается в природе в твердом состоянии. Твердые минералы могут быть кристаллическими или аморфными, различаясь внешне геометрической формой — правильной у кристаллических и неопределенной у аморфных.

Форма минералов зависит от расположения в них атомов. В кристаллических минералах атомы располагаются в строго определенном порядке, образуя пространственную решетку, благодаря которой многие минералы (например, кристалл кварца) имеют вид правильных многогранников. Кристаллические минералы анизотропны, т. е. физические свойства их различны по разным направлениям. В аморфных минералах (обычно они имеют форму натеков) атомы расположены беспорядочно. Такие минералы изотропны, т. е. физические свойства их одинаковы по всем направлениям.

В соответствии с общепринятой в настоящее время химической классификацией все минералы могут быть разделены на девять классов:

- І. Силикаты — соли кремневых кислот, среди которых выделяют подгруппы минералов, имеющих некоторую общность состава и строения: полевые шпаты, разделяющиеся по химическому составу на плагиоклазы и ортоклазы, пироксены, амфиболы, слюды, оливин, тальк, хлориты и глинистые минералы. Это самый многочисленный класс, насчитывающий до 800 минералов.

- ІІ. Карбонаты — соли угольной кислоты, включающие до 80 минералов и в их числе наиболее распространенные кальцит, магнезит и доломит.

- ІІІ. Окислы и гидроокислы — объединяют около 200 минералов, среди которых наиболее распространены кварц, опал, лимонит, гаматит.

- IV. Сульфиды — соединения элементов с серой, насчитывающие до 200 минералов. Типичный представитель — пирит.

- V. Сульфаты — соли серной кислоты, включающие около 260 минералов, среди которых наибольшее распространение получили гипс и ангидрит.

- VI. Галонды — соли галоидных кислот, насчитывающие около 100 минералов. Типичные представители галоидов — галит (поваренная соль) и флюорит.

- VII. Фосфаты — соли фосфорной кислоты. Типичный представитель — апатит.

- VIII. Вольфраматы — вольфрамокислые соединения.

- IX. Самородные элементы — алмаз и сера.

Физические свойства минералов

Все минералы обладают определенными физическими свойствами, основные из которых делятся на три группы: морфологические особенности, определяемые внешней формой; оптические свойства, включающие цвет, прозрачность и блеск; механческие свойства, выражаемые показателями твердости и плотности, степенью спайности и видом излома.

В природных условиях кристаллы минералов в основном имеют неправильные очертания, четко ограненные кристаллы встречаются довольно редко. Разнообразные формы минералов могут быть разделены на три основных вида:

- изометрические, развитые в пространстве примерно одинаково во всех трех направлениях (пирит и галит);

- столбчатые, игольчатые и т. п., вытянутые в одном направлении (кварц и асбест):

- плоские, листоватые и чешуйчатые, вытянутые в двух направлениях (слюда и графит).

Цвет минералов

Для многих минералов цвет строго постоянен, например у хлорита он всегда зеленый. У некоторых минералов наблюдается изменение цвета или появление оттенков; это связано с наличием в данных минералах каких-либо примесей. Так, например, обычно бесцветный кварц может стать молочным, фиолетовым и даже черным.

Кроме разделения по цвету, минералы делят также по прозрачности, т. е. по свойству пропускать свет, на три группы: прозрачные (кварц), полупрозрачные (гипс) и непрозрачные (графит). Причем, многие минералы становятся прозрачными только в тонких пленках.

Спайность минералов

Спайность минералов определяется исключительно внутренней структурой кристаллического вещества и не зависит от его внешней формы. Под спайностью понимают способность минералов раскалываться при ударе по определенным направлениям с образованием гладких плоскостей, называемых плоскостями спайности. Наличие спайности может быть установлено путем осмотра поверхности излома минерала при отраженном свете. Исследуемый минерал при этом следует поворачивать в разные стороны.

Спайность минералов можно оценить следующим образом: весьма совершенная, при которой минерал способен расщепляться на тонкие листочки (слюда); совершенная, когда при расколе молотком минерал дает обломки, ограниченные правильными плоскостями (кальцит); средняя, при которой образуются обломки с относительно правильными гранями (полевые шпаты); несовершенная, когда на осколках минерала местами заметны небольшие гладкие площадки (оливин и апатит); весьма несовершенная, при которой минерал раскалывается по неопределенным направлениям (кварц).

Поверхность разрыва и раскалывания минералов характеризует излом: по плоскостям спайности — у кальцита, раковистый — у кварца, землистый — у каолинита и т. д.

Твердость минералов определяется их внутренней структурой и составом. Под твердостью минералов понимают способность их противостоять внешнему механическому воздействию, в частности прочерчиванию поверхности одного минерала более твердым другим минералом или каким-либо острым предметом.

Каждому минералу присуща определенная твердость, которая ориентировочно оценивается по десятибалльной шкале твердости минералов, предложенной более 100 лет назад немецким ученым Ф. Моосом и носящей его имя.

Истинная твердость минералов, которая в наше время может быть точно определена с помощью склерометров и выражается в паскалях (Па) или мегапаскалях (МПа), резко отличается от твердости, определяемой по шкале Мооса. Однако, несмотря на это, шкала Мооса прочно вошла в обиход при определении твердости минералов, которые подобраны в ней от самого мягкого — талька, до самого твердого — алмаза. Каждый последующий минерал по шкале тверже предыдущего, порядковый номер минерала обозначает его твердость. По шкале Mooca большинство минералов имеет твердость от 2 до 6.

Для определения твердости данного минерала его свежую поверхность прочерчивают осколком другого минерала с известной твердостью. Практически в качестве условных эталонов твердости можно использовать ноготь — твердость 2,5, стекло — 5, лезвие ножа — 5÷5,5 (рис. 1).

Рис. 1. Определение твердости минералов

Источник: www.vgpress.ru

Физические свойства минералов

Физические свойства минералов имеют большое практическое значение (радиоактивность, люминесценция, твердость, магнитные и оптические свойства и другие) и очень важны для диагностики минералов. Каждый минерал характеризуется какими-либо особыми признаками, по которым его можно всегда отличить от других минералов. Очень многие минералы можно достаточно точно определить по комплексу характерных физических свойств, не прибегая к более трудоемким исследованиям, таким как химический анализ, рентгенография и другие. Мы рассмотрим, главным образом, те свойства, которые могут использоваться при визуальной диагностике минералов.

Цвет. Свойство, которое прежде всего обращает на себя внимание любого исследователя — это цвет или окраска минералов. Одни минералы имеют определенный цвет, по которому можно практически безошибочно определить минерал: красного цвета киноварь, золотисто-желтого цвета пирит, зеленого цвета малахит и другие.

Другие минералы — турмалин, гранат, флюорит, берилл, кварц — имеют различную окраску. Встречаются и такие минералы, которые имеют разный цвет в одном и том же кристалле: один конец кристалла турмалина может быть окрашен в черный, другой — в зеленый цвет, а середина бесцветная или розовая. Это полихромные минералы. К таким минералам можно отнести флюорит, кварц, кальцит, топаз и др.

Цвет минералов зависит от их внутренней структуры, от механических примесей и, главным образом, от присутствия элементов-хромофоров, т.е. элементов — носителей окраски. Это Cr, V, Ti, Mn, Fe, Ni, Co, Cu, U, Mo и некоторые другие. Эти элементы могут быть основными элементами минерала (Cu в малахите; Mn в родоните), а могут входить в состав минерала лишь в виде примесей. Так, примесь Cr вызывает зеленую окраску в изумруде — разновидности берилла Be3Al2[Si6O18] и красную окраску в рубине — разновидности корунда Al2O3.

А.Е.Ферсман выделял следующие цвета (окраски) минералов:

1. Идиохроматическая (собственная) окраска, обусловленная особенностями химического состава, кристаллической структуры, присутствием ионов-хромофоров или электронно-дырочных центров окраски.

2. Аллохроматическая, связанная с механическими включениями ярко окрашенных посторонних минералов (например, буро-коричневый авантюрин — кварц, содержащий тонко рассеянные чешуйки гематита Fe2O3; розовый ортоклаз за счет механической примеси гематита; зеленый шеелит за счет тонко рассеянной примеси малахита по микротрещинам и др.).

3. Псевдохроматическая окраска, связанная с рассеянием света, интерференцией световых волн (побежалость, иризация, опалесценция). Например, яркая фиолетовая и синяя побежалость у борнита Cu5FeS4; зеленоватая и красная побежалость у халькопирита CuFeS2; яркая синяя иризация лабрадора.

Интенсивность окраски зависит от агрегатного состояния и характера поверхности минералов. В крупных кристаллах и грубозернистых агрегатах окраска многих минералов обычно темнее, чем в мелких зернах, тонкозернистых или дисперсных агрегатах. Природа окраски многих минералов до настоящего времени не установлена. Вместе с тем, умение правильно определять и интерпретировать цвет минералов очень важно для геологов. Так, зеленые примазки малахита указывают на наличие первичных медных руд; розовые порошковатые налеты — на руды кобальта; бурые и ржавые окраски гидроксидов железа могут свидетельствовать о наличии зоны окисления рудного месторождения.

Цвет черты. Важным приемом определения цвета минерала при его диагностике является определение цвета его порошка или цвета черты, оставленной минералом на не глазурованной шероховатой фарфоровой пластинке (бисквите). Цвет минерала в порошке может отличаться от цвета самого минерала. В тонком порошке часто легче оценить истинную окраску минерала.

Однако, это возможно лишь для минералов, твердость которых невелика. Часто одинаковые на вид минералы имеют разную черту. Так, черта гематита — вишнево-красного цвета, хромита — желто-бурая, сфалерита — темно-коричневая, хотя все эти минералы в образце могут иметь черную окраску. Напротив, золотисто-желтый пирит имеет черного цвета черту. Это различие используется как важный прием в диагностике минералов.

Блеск. Это эффект, вызываемый отражением света от поверхности минерала. Блеск минералов зависит от разных факторов. Прежде всего от показателя преломления n и величины отражательной способности R минерала. Чем выше отражательная способность минерала, тем сильнее блеск минерала на его зеркальных поверхностях.

Вместе с тем, все минералы можно разделить на две большие группы: минералы с металлическим и неметаллическим блеском.

Металлический блеск имеют те минералы, которые (независимо от их окраски) дают черную черту на неглазурованной фарфоровой пластинке. Неметаллический блеск характерен для минералов, дающих цветную черту. Исключением из этого положения являются самородные элементы (золото, серебро, медь) и некоторые сульфиды (халькопирит), которые дают цветную черту, но относятся к минералам с металлическим блеском.

Среди неметаллических блесков выделяют алмазный, стеклянный, матовый, жирный, восковой, шелковистый, смолистый. Так, халцедон имеет восковой блеск, нефелин — жирный, хризотил-асбест — шелковистый, U-содержащие минералы — смолистый.

Блеск зависит также от шероховатостей, рельефа граней, от неровностей зернистых, параллельно-волокнистых, пластинчатых и других минеральных агрегатов, от степени трещиноватости минерала. Блеск одних и тех же минералов на гранях кристаллов и в их изломе и агрегатах бывает различный. Это важно использовать при визуальной диагностике минералов. Так, гипс имеет стеклянный блеск на гранях кристалла, матовый — в зернистых агрегатах, шелковистый — в волокнистых агрегатах. Самородная сера имеет алмазный блеск на гранях кристалла, а в изломе блеск минерала жирный.

Диагностика минералов основана на их свойствах. Важно подчеркнуть обусловленность конкретных физических свойств минерала от типа его кристаллической структуры.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru