Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Горные Породы И Минералы / All about Rock and Mineral BBC D

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

- Осадочный.

- Гранитный.

- Базальтовый.

- Осадочный

- Базальтовый

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

Горные породы, минералы и полезные ископаемые. География и геология.

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник: geografiyazemli.ru

Какую оболочку Земли образуют минералы и горные породы?

От греческих слов «литос» (камень) и «сфера» образовано слово литосфера, что обозначает твердую оболочку Земли.

Литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии.

Литосфера под континентами и океанами отличается по строению .

Под континентами она достигает глубины 80 км и состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоя.

Под океанами литосфера намного тоньше (около 10 км), и не имеет гранитного слоя.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

lady v [640K]

7 лет назад

Само определение — минералы и горные породы, позволяет понять, что речь не может идти о гидросфере или атмосфере, которые особой твердостью не отличаются, а идет о той оболочке земли которая иначе так и называется твердой — то есть о ЛИТОСФЕРЕ. Литосфера это самый верхний слой планеты, который включает в себя земную кору и самый верхний слой мантии. То есть можно конечно утверждать, что земная кора — это и есть литосфера, но это будет не совсем верно. Литосфера стоит из застывшего вещества мантии, которое кристаллизовалось и образовало горные породы и минералы, которые под высоким давлением и температурой трансформировались в самые разные породы.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

2. 2. Строение Земли и ее оболочек.

Внутреннее строение Земли всегда интересовало человечество и служило предметом исследований многих ученых от древнейших времен до наших дней. Несмотря на это, достоверных данных о внутреннем строении Земли имеется еще весьма мало, изучение и точное знание строения Земли имеет важное научное и практическое значение.

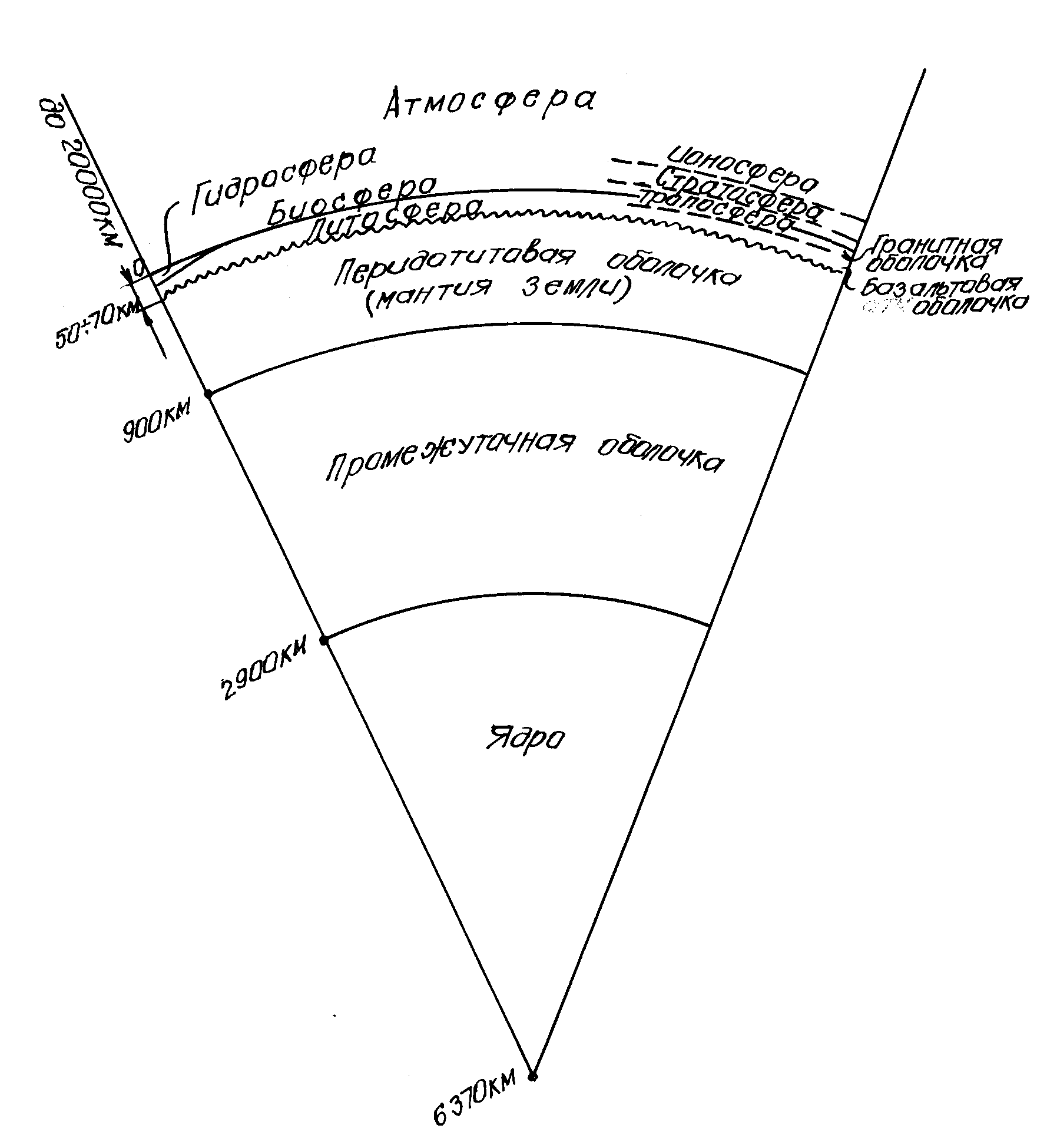

Тело Земли имеет концентрическое строение и состоит из ядра и ряда оболочек, плотность которых скачкообразно увеличивается от поверхности Земли к ее центру. Концентрические оболочки, слагающие Землю, получили название геосфер.

Наружной геосферой Земли является атмосфера, представляющая собой воздушную оболочку, мощность которой примерно равна 20000 км. Атмосферу, учитывая меняющийся ее состав, разделяют на три оболочки: тропосферу, стратосферу и ионосферу (рис.2. 1.).

Рис. 2.1. Схема строения Земли.

Тропосфера — приземный слой атмосферы, мощность которого в средних широтах 10- 12 км. В тропосфере содержится почти 9/10 всей массы газов, составляющих атмосферу, и почти весь водяной пар.

С увеличением высоты (удалением от поверхности Земли) происходит разное понижение температуры. На высоте 10-12 км в среднем температура равна — 55° С. В этом слое происходит образование облаков, и сосре-дотачиваются тепловые движения воздуха, включая также все геологические процессы, протекающие над земной поверхностью (например, перенос веществ при извержениях вулканов, эоловые и другие процессы). У поверхности Земли наиболее высокая температура была отмечена в Ливии (+58°С в тени) и в районе Термеза (+50° С в тени). Наиболее низкая температура зафиксирована в Антарктиде (-87°С) и в Якутии (-71°С).

Стратосфера — следующий за тропосферой слой, достигающий 80-90 км высоты. Благодаря присутствию озона в стратосфере обнаруживается повышение температуры до 50°С в слоях на высоте 30 — 55 км. На высоте 80-90 км температура снова понижается до — 60° — 90° С.

Ионосфера — самая верхняя и наиболее удаленная от поверхности Земли часть атмосферы. На высоте 20 тыс. км она постепенно переходит в межпланетное пространство.

Приборами, установленными на искусственных спутниках Земли, выявлено, что плотность верхних слоев атмосферы в 5 — 10 раз выше, чем это предполагалось ранее. Спутниками было зафиксировано повышение температуры до нескольких сот градусов на высоте 325 км.

Гидросфера — представляет собой водную оболочку Земли. Она включает все природные воды морей и океанов, рек, озер, а также материковые льды Арктики и Антарктиды. С водами гидросферы тесно связаны и подземные воды.

В отличие от других геосфер гидросфера не образует сплошной оболочки Земли. Она покрывает 70,8 % земной поверхности и образует Мировой океан. Средняя глубина гидросферы 3.75 км, наибольшая глубина достигает 11,5 км (Марианская впадина).

Биосфера как сфера жизнедеятельности организмов, связана с поверхностью Земли. Биосфера находится в постоянном взаимодействии с литосферой, гидросферой и атмосферой.

Растения (свыше 600 тыс. видов) и животные (свыше I млн. видов), обитающие на суше и в океане даже на глубине да 10 км, благодаря их жизнедеятельности оказывают влияние на ряд важных геологических процессов.

Прежде всего, следует указать на почвообразовательный процесс, происходящий в результате сложных биохимических реакций.

Наружная твердая геосфера Земли называется литосферой. Часто этот термин заменяется термином — земная кора (рис. 2. I.).

Твердая оболочка Земли различными методами исследована на глубину 15 — 20 км. Непосредственному же изучению при помощи буровых скважин подверглась толща лишь до глубины 11 км.

Третья часть поверхности земной коры приходится на выступы литосферы, образующие материки. Наиболее высокой точной материков является гора Эверест в Гималаях, высота которой достигает 8800 м. Средняя же высота материковых выступов — всего около 700 м над уровнем моря. Часто высокие горы располагаются вблизи глубоких океанических впадин.

Литосфера состоит из разнообразных пород и минералов, т.е. определенных химических соединений или, реже, самородных химических элементов, отличающихся однородностью состава и физических свойств. В составе литосферы преобладают кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, образующие разнообразные горные породы.

Между атмосферой , гидросферой и литосферой существует постоянное взаимодействие, в результате которого происходят существенные изменения в составе и строении наружной оболочки земной коры.

В литосфере под верхней толщей осадочных пород в нисходящем порядке выделяют гранитную и базальтовую оболочки,

Гранитная оболочка наибольшей мощностью (до 50 км) находится под современными горными хребтами (Памир, Альпы и др.). Под океаническими впадинами (дно Атлантического и Индийского океанов) эта оболочка местами совершенно отсутствует или имеет малую толщину. Гранитная оболочка имеет плотность 2,6+ 2.7 г/см 3 и сложена породами гранитного состава.

Базальтовая оболочка располагается непосредственно под гранитной оболочкой. Мощность ее достигает 30 км под материковыми равнинами (платформами). Плотность базальтовой оболочки 2,8-2,9 г/см 3 , поскольку она сложена основными породами (базальты и др.) бедными кремнекислотой.

Вследствие преобладания в гранитной и базальтовой оболочках кремния и алюминия их объединяют в геосферу, называемую сиалической, или сиаль (от слова silicium, что означает — кремний). Общая мощность литосферы, включая и сиалическую оболочку, в среднем составляет 50-70 км.

Перидотитовая оболочка распространена до глубины 1200 км и охватывает земной шар сплошь, без перерывов. Ниже располагается промежуточная оболочка до глубины 2900 км, Плотность ее 5,3 — 6,5 г/см 3 .

Академик А.Е.Ферсман называл эту зону рудной геосферой, считая, что в ней в большом количестве содержатся чистые металлы, такие, как железо и никель.

Внутренняя часть Земли, и ее центральное ядро, начинается с глубины 2900 км и доходит до центра Земли, т.е. до глубины 6370км. Таким образом, радиус центрального ядра составляет 3470 км, а его плотность 9,0 — 10,0 и 11,0 г/см 3 в самом центре. Предполагают, что ядро Земли имеет силикатный состав, и в нем содержится железа не больше, чем в других внутренних геосферах (оболочках). Большая плотность ядра объясняется тем, что вещество здесь, находясь под весьма высоким давлением (3,5 млн. атм.), приобрело плотность металлов (рис.2.1.).

По современным представлениям, температура в верхней части центрального ядра Земли не превышает 2,0 — 2,5 тыс. градусов.

Большое давление в сочетания с высокой температурой в ядре Земли обуславливает особое упруго-вязкое состояние слагающего его вещества, которое по физическим свойствам приближается к жидкости.

Источник: studfile.net