Калиевые полевые шпаты

Калиевый полевой шпат (калишпат) входит в состав всех редкоземельных пегматитов. Как отмечалось в предыдущей главе, в большинстве пегматитовых тел калишпат составляет основную часть графических структур, крупноблоковых структур, нередко является одним из компонентов мелкозернистых эндоконтактовых оторочек. Как правило, в любом теле наблюдается несколько генераций калишпата, различающихся по внешним признакам, состоянию кристаллической решетки, содержанию элементов-примесей. В разных пегматитовых полях изучены с различной степенью детальности структурное состояние и состав калишпата и их геохимические особенности.

В редкометалльно-редкоземельных пегматитах Кольского полуострова А.Я. Лунц выделял по окраске пять разновидностей калишпатов: 1) красные и розовые, 2) розовато-желтые и светло-розовые, 3) белые и серые, 4) зеленовато-розовые и 5) зеленые и голубовато-зеленые. При этом для пегматитов с редкоземельной минерализацией характерны только три последних разновидности. Основным породообразующим минералом редкоземельных микроклиновых пегматитов является микроклин белого и серовато-розового цветов. Размер зерен и блоков калишпата от 1-2 до 20-30, изредка до 50 см.

Полевой шпат — 1

Амазонит — один из важнейших индикаторных минералов редкометалльно-редкоземельной формации, так что В.В. Гордиенко называет эту формацию амазонитовой. Он распределен в пегматитовых телах неравномерно, тяготеет к центральным частям жил, где слагает порой крупные блоки, но в остальных частях встречается в виде пятен и небольших выделений неправильных очертаний.

Нередко наблюдается постепенный переход бледно-зеленого и розовато-зеленого калишпата центральных частей блоков в ярко-зеленый амазонит периферических окаймлений. Зеленый цвет часто наблюдается по трещинам спайности и вдоль пертитовых вростков в сером или розоватом микроклине. Это свидетельствует о процессах амазонитизации калишпата иной окраски. В свою очередь амазонит замещается альбитом поздней генерации.

Однако калишпат в целом — более поздний минерал по отношению к раннему плагиоклазу (обычно это альбит-олигоклаз, реже олигоклаз до № 20-25). Процессы микроклинизации раннего плагиоклаза проявлены настолько интенсивно, что А.Я. Лунц считал весь калишпат метасоматическим, хотя другие исследователи полагали, что основная его масса образуется при кристаллизации из магмы.

Практически весь калишпат пегматитов является микроклином с углом оптических осей от 77 до 89°, и только во время самых поздних процессов образования зон растворения кварца среди сростков пластинчатого альбита возникают мелкие полости с кристаллами красного ортоклаза. Такой ортоклаз в виде корок может покрывать поверхности кристаллов регенерированного амазонита. В ассоциации с ортоклазом наблюдается мусковит или его тонкочешуйчатая разновидность — серицит.

Гранитные пегматиты Ильменских гор на Урале изучены наиболее детально. Среди жил, относящихся к редкометалльно-редкоземельной формации, выделены и безамазонитовые пегматиты, содержащие циркон (малакон), фергусонит, бетафит, чевкинит, торит, изредка эшинит, и амазонитовые пегматиты, отличающиеся наиболее богатой редкометалльной и редкоземельной минерализацией.

В первых калишпат обнаруживает разную степень упорядоченности кристаллической решетки: в зальбандах жил это ортоклаз, в средних зонах — промежуточный микроклин, а в центре — максимальный микроклин. Во вторых внешние зоны сложены крупно- или мелкографическим микроклиновым пегматитом с серой, желтой или розоватой окраской калишпата, а ближе к центру идет мелкографический амазонитовый пегматит с постепенным укрупнением зерен и переходом к блоковой амазонитовой зоне. В самом центре амазонитовых жил нередко наблюдаются кварцевое ядро или занорыш с кристаллами амазонита и кварца и с многочисленными акцессорными минералами. Амазонит Ильменских гор имеет рентгеновскую триклинность в пределах 0,78-0,96 и угол оптических осей от 76 до 85°. Как правило, это максимальный микроклин.

В некоторых жилах амазонитовых пегматитов имеются секущие кварц-амазонитовые прожилки с ярко окрашенным амазонитом — максимальным микроклином. Такие прожилки А.Н. Заварицкий считал одним из главных доказательств вторичности амазонитовой окраски.

Однако более позднее онтогеническое изучение прожилков показало, что это жилы выполнения, они не могут рассматриваться как признак метасоматической природы амазонита. В.И. Попова с соавт. приводят и ряд других доказательств формирования ильменских пегматитов в процессе магматической кристаллизации. Состав и структурное состояние калишпатов входят в число этих доказательств.

Калиевые полевые шпаты пегматитов Прибайкалья были для авторов объектом изучения на протяжении многих лет. В широко развитых здесь пегматитах редкометалльно-редкоземельной формации калишпаты проявлены в виде нескольких генераций, которые обычно объединяются нами в первичные (калишпат эндоконтактовых оторочек, графических и апографических структур) и блоковые (калишпат центральных зон пегматитовых тел — пегматоидной и кварцевых ядер). В первичных зонах наблюдается ассоциация калишпата с олигоклазом, а в центральных зонах он ассоциирует с альбитом. Слюды отмечаются в редких случаях.

В наиболее детально изученном Слюдянском пегматитовом поле отчетливо проявлена корреляция структурного состояния калишпатов с их положением в пегматитовом теле, а также с принадлежностью пегматитов к редкометалльно-редкоземельной или полевошпатовой формациям. Максимальную упорядоченность (рентгеновская триклинность 0,95-1,00) имеют калишпаты блоковых структур в центральных частях жил, в том числе и амазониты этих зон. Промежуточную упорядоченность (рентгеновская триклинность 0,40-0,94) демонстрируют калишпаты графических и апографических структур пегматитовых жил редкометалльно-редкоземельной формации. Калишпаты ортотектитов и жил пегматитов полевошпатовой формации показывают минимальную упорядоченность (рентгеновская триклинность 0,0-0,3).

Особенно контрастно различаются калишпаты различных формаций Слюдянского поля при изучении состава их элементов-примесей (табл. 5.2). Средние содержания этих элементов вычислялись из 6-12 определений, выполненных количественными методами (фотометрия пламени, количественный атомно-эмиссионный анализ).

Хорошо видно, что в блоковых структурах всех редкоземельных пегматитов содержания Rb, Cs, Pb и Tl выше, а содержания Ba и Sr ниже, чем в эндоконтактовой и графической зонах. При этом максимальные концентрации Rb, Cs, Pb и Tl обнаруживаются в амазонитах из постфлогопитовых жил (ниобий-редкоземельный ряд редкометалльно-редкоземельной формации) и, особенно, в поздних моноклинных амазонитах, где содержания Rb и Cs даже выше, чем в амазонитах пегматитов F-Ta-Y эволюционного ряда. Эти же элементы отличают — вместе с литием — постфлогопитовые жилы от дофлогопитовых. По барию и стронцию наблюдается обратная картина.

Калишпаты из пегматитовых жил полевошпатовой формации без редкоземельной минерализации и ортотектитов характеризуются максимальными содержаниями Ba и Sr при относительно низких средних количествах Rb, Cs и Pb. При этом в данных жилах нет отмеченной для редкоземельных пегматитов четкой тенденции роста содержаний Rb, Cs и Pb в блоковых структурах в сравнении с содержаниями в эндоконтактовой и графической зонах. Правда, для Ba и Sr наблюдается отчетливое снижение содержаний в блоковых структурах, как это происходит и в редкометалльно-редкоземельных пегматитах.

Калишпаты пегматитов бериллий-редкоземельного эволюционного ряда в Абчадском поле, поданным В.А. Макрыгиной, представлены максимальным микроклином. Биотитовые пегматиты содержат микроклин с наиболее высоким количеством Na и минимальными концентрациями Rb и Cs, а в ка-лишпате амазонитовых пегматитов последние наиболее высоки, достигая соответственно значений 0,345 и 0,158 %. В микроклине альбитизированных пегматитов концентрации этих элементов сильно варьируют, но в среднем ниже, чем в этом минерале из амазонитовых пегматитов.

В качестве примера калишпатов в пегматитах уран-редкоземельного ряда полевошпатовой формации можно привести полевые шпаты из пегматитов Kyранахского поля на Алдане. Одним из главных минералов так называемых «красных» пегматитов здесь является микроклин, составляющий от 60 до 85 % объема пегматитовых тел. Он образует зерна неправильной формы от 2 мм до 5 см в поперечнике.

Красный или розовый цвет минерала обусловлен присутствием чешуек гематита и развивающихся по нему гидроксидов железа. Под микроскопом микроклин демонстрирует характерное четкое решетчатое двойникование, реже имеет «пятнистое» строение. Угол оптических осей от 80 до 85°, рентгеновская триклинность от 0,95 до 1,00.

Особый интерес представляет наличие ортоклаза в пегматитах линии скрещения, в ассоциации с кальцитом, андрадитом и скаполитом. Ортоклаз образует розовато-серые идиоморфные кристаллы в массе кальцита или слагает серые метасоматические зерна вокруг кальцитовых гнезд, замещающие все соседствующие минералы.

Обычно кристаллы и зерна ортоклаза полупрозрачны, под микроскопом они однородны, не имеют двойников. Химический анализ обнаружил в минерале 0,89 % BaO, что дало основание назвать его бариевым ортоклазом.

Именно присутствие бария на позициях калия в кристаллической решетке калишпата могло быть причиной устойчивости моноклинной симметрии минерала в древних докембрийских породах, в которых калишпат имеет, как правило, триклинную симметрию. По расчету химического анализа на миналы получено 83,8 % ортоклаза, 10,0 % альбита, 4,5 % анортита и 1,7 % цельзиана. Угол оптических осей минерала 70°, рентгеновская триклинность равна нулю. Из элементов-примесей присутствуют Fe, Mg, следы Mn.

ИсточникПолевой шпат: свойства и разновидности минерала

О том, что такое полевой шпат — минерал или горная порода — знают немногие. Полевой шпат (ПШ) — это минерал, который кристализируется из магматического расплава, относится к силикатам с каркасной кристаллической структурой. Представляет собой изоморфный ряд с формулой Na (Al, Si3O8) — K (Al, Si3O8). Этот минерал нашёл широкое распространение в природе и является породообразующим камнем для многих пород.

Полевой шпат

Несмотря на изоморфный ряд, все ПШ имеют похожие свойства. Полевой шпат выглядит как минерал от белого до красноватого или синеватого цвета. Имеет стеклянный блеск. В тонком срезе камни просвечиваются либо полностью прозрачны. Твёрдость — 6,5 по шкале Мооса. Спайность совершенная в двух направлениях. Плотность около 2,55−2,75 г/см3.

Относится к моноклинной и триклинной сингонии в зависимости от разновидности.

Разновидности и происхождение

Полевые шпаты разделяются на плагиоклазы (Pl) и калиевый полевой шпат (КПШ). Плагиоклаз — продукт магматических и метаморфических процессов. В магматическом расплаве вначале кристаллизуется более основный тип, а потом более кислый. Известны породы, которые почти полностью состоят из плагиоклазов. Также Pl могут образовываться во время пегматитовых процессов.

Разрушаются плагиоклазы во время экзогенных процессов, переходя либо в каолинит, либо в серицит. Плагиоклазы также составляют изоморфный ряд с формулой (Ca, Na)(Al, Si) AlSi2O8. Типы плагиоклазов:

- Альбит — формула NaAlSi3O8. Кислый.

- Олигоклаз. Кислый.

- Андезин. Средний.

- Лабрадор. Основный.

- Битовнит. Основный.

- Анортит. Основный.

КПШ имеют формулу KAlSi3O8. Разные типы КПШ отличаются строением кристаллической решётки при одинаковом химическом составе. Выделяют:

- Санидин.

- Адуляр.

- Ортоклаз.

- Микроклин.

КПШ также образовываются при магматических, метаморфических процессах и являются основным породообразующим минералом в породах с кислым составом. КПШ более устойчивы к экзогенным разрушениям, чем плагиоклазы. Во время гидротермальных процессов КПШ раскладывается в каолиновую группу.

Области применения

Основное использование ПШ заключается в керамической промышленности. Также используют минерал при сварке в металлургии. Из-за содержания алюминия используется в стекольной промышленности. Полевые шпаты являются сырьём для добывания рубидия, а также используются в виде абразивов.

Подробные свойства

Различия между разными ПШ бывают достаточно велики, как и их условия образования и способы применения. Даже внутри групп плагиоклаза и КПШ имеются различия. Характеристики полевых шпатов следует рассмотреть подробнее.

Описание плагиоклазов

Состав плагиоклаза зависит от состава породы, в которой он образуется. Альбит встречается в изверженных породах и сменных пород как кислого, так и основного состава, где присутствует в виде вторичного минерала. Кристаллизируется в низкотемпературных сланцах, в пегматитах, метасоматозах и гидротермальных жилах. Олигоклаз — обычный минерал изверженных и метаморфических пород, богатых на натрий и кремнекислоту.

Андезин — типичный минерал средних магматических пород, обычно содержится в высокометаморфизированных гнейсах и кристаллических сланцах. Лабрадорит и битовнит встречаются исключительно в породах основного состава и почти не кристаллизуются в породах метаморфического происхождения, за исключением контактовых пород. Анортит — редкий минерал, который встречается в основных глубинных породах, а также продуктах контактового метаморфизма.

Плагиоклазы, за исключением некоторых олигоклазов, хорошо распознаются в шлифах благодаря характерным полисинтетическим двойникам. В олигоклазах из-за маленького угла угасания относительно плоскости двойникования двойники плохо выражены. Для плагиоклазов характерна чёткая зависимость роста продления кристалла от быстрой кристаллизации, форма зёрен в плутоничных породах и вкраплениях вулканических пород — табличастая или брусчатая, а форма плагиоклазов основной массы вулканитов — микролитовая или лейстоподобная.

Показатель преломления и сила двойного светопреломления закономерно увеличиваются от альбита до анортита, что помогает отличить плагиоклазы разного состава. Для альбита характерный показатель преломления ниже, чем у канадского бальзама. Показатель преломления олигоклаза больше канадского бальзама, но меньше или равняется кварцу, с которым олигоклаз часто соседствует. Зерна андезина часто имеют зональное строение, чёткий рельеф, хорошо выражены двойники.

Ядерные частички зональных кристаллов в случае вторичных изменений бывают частично или полностью заполнены соссюритом, эпидотом или серицитом, что тоже можно использовать для диагностики плагиоклазов.

Основные Pl, в первую очередь лабрадорит, так как анортит и битовнит менее распространены, благодаря довольно высоким для светлоцветных минералов показателя преломления имеют хорошо выраженный рельеф и спайность, что позволяет отличить их от других более кислых Pl. Кроме этого, присутствие в породах нормальной лужности основных плагиоклазов, как правило, гарантирует отсутствие других саличных минералов. Более достоверно состав плагиоклазов можно определить на столике Фёдорова, а на обычном столике — методом симметричного угасания.

От других светлых минералов плагиоклазы легко отличаются благодаря характерному полисинтетическому двойникованию и двуосности. Последнее свойство особенно важно при определении средних и кислых плагиоклазов кристаллических сланцев, где плагиоклазовое двойникование и зональность часто не совсем проявлены, а потому Pl часто можно перепутать с кварцем. Двуосный характер, а также двойное угасание Pl отличают их от очень похожих КПШ показателем преломления немного большим, чем у канадского бальзама.

Характерные вторичные изменения плагиоклазов — это альбитизация и серицитизация для кислых Pl и сосюритизация для средних и основных. Иногда, некоторые Pl могут быть подданы процессам скаполитизации и хлоритизации.

Свойства и виды КПШ

Включают ортоклаз, адуляр, санидин и микроклин. Сингония моноклинная для высокотемпературных санидина и ортоклаза, триклинная для микроклина.

КПШ — один из распространенных породообразующих минералов для сиенитов, кислых пород, часто встречаются в метаморфических породах, гидротермальных жилах и пегматитах. Могут образовываться при эпигенезе осадочных пород за счёт преобразования глинистых и слюдяных минералов.

Все калиевые полевые шпаты имеют показатель преломления меньше, чем у канадского бальзама (n=1,518−1,530), что отличает их от большинства других бесцветных минералов. Форма зёрен обычно неправильная, у фенокристаллов — табличастая.

В кислых магматических породах при одновременной кристаллизации калиевых полевых шпатов с кварцем образуются зерна с внутренней пегматитовой или микрографической структурой. При микроскопичных размерах взаимнопрорастающих минералов образуются гранофиры, а при дальнейшем уменьшении зёрен, чаще всего в вулканических породах, когда сформированные агрегаты почти не действуют на поляризованный свет — микрофельзит с характерной точечной поляризацией.

В шлифах КПШ бесцветен, но в большинстве случаев из-за вторичных изменений — мутноватый, чем хорошо отличается от кварца и плагиоклазов. Спайность идеальная в виде чуть заметных тонких трещин, которые идут в двух почти перпендикулярных направлениях. Имеют низкую силу двупреломления (0,006−0,007) и серовато-белый интерференционный цвет, что чуть ниже, чем у кварца.

Характерным признаком ортоклазов и особенно микроклинов является обычное присутствие прожилко- или ниткоподобных включений альбита — пертитов, которые одновременно угасают при повороте столика микроскопа. Характерны простые, а для микроклина также полисинтетические двойники в двух направлениях, которые называются микроклиновой решёткой.

Пертитовые вростки и микроклиновая решётка помогают отличить ортоклаз и микроклин от нефелина в нефелиновых сиенитах, олигоклаза и кварца в гранитах. Относительное количество пертитовых вростков, их форма и размеры могут быть разными, но их присутствие всегда создаёт некую неоднородность зёрен КПШ. Эта неоднородность становится более явной в процессе пелитизации, поскольку пертиты значительно хуже пелитизируются, чем сами калишпаты.

В отличие от ортоклаза и микроклина санидин не имеет ни пертитовых отростков, ни двойниковой микроклиновой решётки. Часто благодаря водно-прозрачному виду кристалла их можно спутать с кварцем. Но, как и другие КПШ, санидин отличается от похожих кварцев и нефелина низким показателем преломления, табличастой формой и двуосностью, а от альбита и олигоклаза — характером двойникования, габитусом и меньшим показателем преломления.

Достаточно хорошо диагностируются калишпаты благодаря характерным вторичным изменениям, в том числе благодаря распространенному процессу пелитизации. Присутствие пелитовых частичек создаёт впечатление присутствия ненастоящей сероватой или буроватой шагреневой поверхности, которой КПШ вообще не имеют.

ИсточникПолевой шпат — каменный хозяин планеты

Что такое полевой шпат? Это горная порода, составляющая половину массы земной коры. Она способствует созданию новых минералов. Сейчас их четыре десятка, многие используются как ювелирные. Некоторые коллекционеры собирают полевые шпаты — от минералов, используемых только в технике, до дорогих самоцветов и, возможно, мечтают о камешке с Луны (на ней тоже обнаружена эта горная порода).

Происхождение, история

Полевые шпаты — это группа минералов, принадлежащих к классу силикатов. Причины их образования: вулканическая деятельность, смещения тектонических плит, воздействие осадка и ветра. Эти минералы составляют 60 % объёма магматических пород Земли .

Полевой шпат — это самая распространённая горная порода (наряду с кварцами) и породообразующий материал.

В минералогии под термином «полевые шпаты» подразумевается группа из четырёх десятков минералов.

Как выглядит полевой шпат? Он бесцветен, невзрачен, в чистом виде встречается редко.

Основная масса этих минералов имеет различные примеси, поэтому они отличаются друг от друга по химическому составу и виду.

Научный термин для этих камней в форме Feldtspat был введён в 18 веке , образован он от шведского слова feldt (поле) и немецкого spath (брусок). Дело в том, что на пашнях в Швеции часты находки «брусков» этого минерала.

Люди начали использовать шпаты очень давно, это подтверждено находками археологов. При раскопках на месте древней Месопотамии, а также в Египте находят изделия из этих минералов (бытовую утварь, украшения).

В давние времена китайцы, придумав способ изготовления фарфора, добавляли к глине шпатовый порошок, чтобы посуда, вазы, декоративные фигурки были прочны.

Свойства и возможности этого камня изучают учёные. В наше время тоже проводятся такие исследования, сделано исчерпывающее описание полевого шпата.

Физико-химическая характеристика

С точки зрения химиков, шпат является силикатом.

Форма камня пластинчатая, часто он образуется в виде симметричных двойниковых кристаллов.

В группу полевых шпатов минералы объединены по следующим признакам:

- происхождение (образуются благодаря магматическим процессам в земной коре);

- схожесть кристаллической решётки;

- в составе присутствует алюмосиликат;

- белый цвет черты.

Базовая формула включает оксиды натрия, кальция, кремния, алюминия. Они могут дополняться или замещаться примесями никеля, хрома, меди, железа. В этих случаях белые кристаллы приобретают разные цветные оттенки.

Блеск шпатов стеклянный, иногда перламутровый. Может присутствовать эффект иризации — радужное сияние, появляющееся при ярком освещении.

Твёрдость — от 5 до 6,5 единиц .

Для этих минералов губительно действие плавиковой кислоты (а для плагиоклазов — и соляной).

Месторождения

Полевые шпаты — основа всех континентов, поэтому минералы, используемые для технических целей, добывают повсеместно.

Ювелирными видами богаты следующие страны:

- Амазонит — Бразилия, Индия, Россия.

- Адуляр — Индия, Таджикистан, Шри-Ланка.

- Лабрадор — Германия, Китай, Индия, Финляндия.

- Ортоклаз — Австралия и многие страны Европы, Азии, Америки.

Разновидности полевого шпата

Полевые шпаты одинаковы по физическим свойствам, но имеют различный химический состав и окраску. По содержанию преобладающих химических элементов минерологи разделили их на три группы.

Кальциевые полевые шпаты, или плагиоклазы

Это шпаты с включениями кальцита. В их кристаллической решётке присутствует натрий. Ювелирные виды — андезин, лабрадор, альбит (беломорит).

Для них характерны яркие краски и переливчатая поверхность.

Лабрадор — разновидность полевого шпата Беломорит — разновидность полевого шпата

Калиевые полевые шпаты

Типичные представители калиевого полевого шпата: микроклины (включая амазонит), ортоклаз и его разновидности адуляр, санидин и гелиолит.

Адуляр — разновидность полевого шпата

Калиево-бариевые полевые шпаты, или гиалофаны

Самый известный минерал этой группы — цельзиан. Он редок, встречается только в виде вкраплений в метаморфической породе. Цвет — зеленовато-коричневый, зеленый. Непрозрачен, поэтому ювелирам неинтересен. Отдельные кристаллы кремового оттенка — предмет охоты коллекционеров.

Где используется полевой шпат

Полевой шпат нашёл применение в различных сферах деятельности человека. Он высоко ценится как в промышленности (в том числе ювелирной), так и у коллекционеров.

Промышленность

Непрозрачные, внешне непримечательные камни используются в качестве промышленного сырья для изготовления:

- стекла, керамических изделий, а также стройматериалов;

- сантехники, электрических изоляторов и кабелей;

- композитных материалов для машиностроения;

- лёгких абразивов (для косметических средств, зубной пасты и т. п.).

Полевой шпат применяется в металлургии, при сварке (как плавень).

Ювелирное дело

Из прозрачных и просвечивающих разновидностей полевого шпата выполняют ювелирные украшения. У ювелиров популярны: амазонит, адуляр, лабрадор, гелиолит (или солнечный камень), андезин.

Гелиолит — разновидность полевого шпата

Лечебные свойства

Целебные качества полевых шпатов хорошо изучены. Минералы этой группы способны положительно влиять на самочувствие владельца, у каждого из самоцветов есть особая способность лечить конкретный орган или систему организма:

- Амазонит полезен для сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

- Гелиоит благотворно воздействует на кожу и кроветворную систему.

- Андезин — мощный антидепрессант.

- Альбит используют для профилактики болезней почек и печени.

- Адуляр и ортоклаз благотворны для нервной системы.

- Лабрадор положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, мочеполовую систему.

Магические свойства

Самоцветы группы полевого шпата заслужили славу магических камней. Волшебные свойства у каждого из них различны:

- Лунный камень (адуляр) отлично подходит в качестве талисмана для людей творческих, помогает проявлять таланты, ясно мыслить.

- Лабрадор обладает особой магической силой — развивает у человека интуицию, дар ясновидения. Молодым людям и импульсивным личностям он противопоказан, так как может провоцировать их на необдуманные действия. У камня очень мощная энергетика, поэтому его не следует носить постоянно.

- Амазонит дарит обладателю решительность, уверенность, напористость, смелость. Но если человек по натуре импульсивный, такой талисман ему не подойдёт, так как может провоцировать на дебоширство.

- Ортоклаз способен предупреждать владельца о близких неблагоприятных переменах в семейных отношениях. Зная об этой способности, человек старается быть более внимательным и терпеливым, чтобы не было в семье конфликтов.

Все шпаты защищают владельцев от внешнего негатива: порчи, зависти и других проявлений тёмной энергии.

Кому подходит по знаку зодиака

Полевой шпат — минерал многоликий, со множеством видом. Из них можно выбрать подходящий камень для любого зодиакального знака.

- Лунный камень (адуляр) идеален для знаков водной стихии: Рыб, Скорпиона, Рака.

- Лабрадор тоже особенно симпатизирует знакам стихии Воды, а также стихии Земли (Деве, Козерогу, Тельцу).

- Гелиолит (солнечный камень) подходит огненной триаде: Овну, Льву, Стрельцу.

- Амазонит — талисман для Овна, Тельца, Скорпиона, Льва и знаков стихии Воздуха (Близнецов, Весов, Водолея).

- Беломорит (альбит) больше всего подходит знакам Воды: Раку, Скорпионам, Рыбам.

- Ортоклаз — принесёт удачу Раку и Рыбам.

Совместимость с другими камнями

Адуляр, лабрадор и амазонит дружны между собой и прекрасно чувствуют себя рядом друг с другом.

- Из других камней хорошими соседями для адуляра станут: беломорит, лазурит, белый жемчуг, оникс, коралл, обсидиан. Не стоит его носить с агатом, гранатом, яшмой, малахитом, рубином.

- Лабрадору подойдут: аквамарин, опал, лазурит, малахит. Не совместим с алмазом, рубином, гранатом.

- Для амазонита идеальными партнёрами будут: аквамарин, раухтопаз, огненный опал, яшма, горный хрусталь. Не сочетается с агатом, чёрно-белым сардониксом, морионом, ониксом.

- Беломорит хорошо совместим с адуляром, а также с перламутром и жемчугом.

Как носить

Полевые шпаты, применяемые в ювелирном деле, различны и подходят для разных типов внешности.

На голубоглазых блондинках прекрасно смотрится адуляр. При этом нужно учесть, что он не подходит к белой одежде.

Для брюнеток подойдёт оранжево-красный гелиолит.

На рыжеволосых красавицах эффектно выглядит светло-зелёный амазонит, но они должны помнить, что для вечернего наряда он не подойдёт.

Лабрадор по своей энергетике больше подойдёт женщинам зрелого возраста. Он прекрасно сочетается с деловым стилем, но с тёмной одеждой его лучше не надевать.

Не рекомендуется носить лабрадор постоянно — его мощная энергетика иногда непредсказуема. И камню, и человеку полезно немного друг от друга отдохнуть.

Массивные украшения хорошо выглядят с вечерними нарядами. Небольшие аксессуары уместны днём.

Лунный камень носят при растущей Луне, когда он проявляет свои магические свойства в полной мере. На фазе убывающей Луны украшение лучше положить в шкатулку, так как в этот период адуляр забирает энергию у владельца.

Как ухаживать

- Декоративные изделия нужно ставить так, чтобы они не упали и никто их не задел.

- Ювелирные украшения лучше хранить отдельно друг от друга, в мешочках или обернув мягкой тканью.

- Механически чистить камни не следует. Химические средства и ультразвук — недопустимы. Достаточно устранить загрязнения тёплой мыльной водой и осушить мягкой салфеткой.

- Перед домашней уборкой, стиркой и походом в спортзал, бассейн, на пляж украшения нужно снять.

Амазонит очень чувствителен к солнечным лучам — на солнце он может обесцветиться. Цвет восстановить будет невозможно.

Как отличить от подделки

Большая часть полевых шпатов не очень дороги, но всё же существуют их подделки. Чтобы их определить нужно:

- подержать образец в руке — фальшивка из стекла нагреется очень быстро, а камешек долго остаётся прохладным.

- Обратить внимание на вес — камень тяжелее имитации.

- Любой шпат легко поцарапает стекло.

- Оценить вид камня:

- на поверхности амазонита должен быть узор в виде сетки квадратов;

- адуляр, если посмотреть сквозь него на свет, переливается внутри;

- у лабрадора, если покрутить его, появляются переливы, похожие на радугу. У подделки гамма цветов беднее, блеск при повороте неоднороден.

Лучшее время для покупки

Чтобы камни полнее проявляли лечебные и магические свойства, нужно приобретать их и начинать носить в наиболее благоприятное время.

Время (лунные сутки)

Стоимость

Цена промышленного шпатового сырья за тонну — $ 85–105 . Санидин, идущий на изготовление элитного «костяного» фарфора, стоит ещё больше.

Из ювелирных шпатов самые дорогие — солнечный камень гелиолит и ортоклаз. Бусину из гелиолита продают по $ 1,2–3 , ожерелье стоит около $ 100 .

Цена 10-каратного ортоклаза — $ 30–120 (в зависимости от кондиций).

Адуляр за карат — от $ 1 до 500 и выше (в зависимости от качества).

1 грамм зелёного амазонита стоит $ 1–3 , а если у него тёмный оттенок и нет вкраплений — от $ 10 .

ИсточникПолевые шпаты

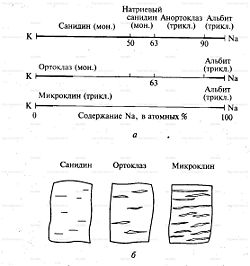

Полевы́е шпа́ты — большая группа широко распространённых, в частности — породообразующих минералов из класса силикатов (Feldspat — от нем. «фельд» — поле и греч. «спате» — пластина, из-за способности раскалываться на пластины по спайности). Большинство полевых шпатов — представители твёрдых растворов тройной системы изоморфного ряда К[АlSi3O8] — Na[АlSi3O8] — Са[АlSi2O8], конечные члены которой соответственно — ортоклаз (Or), альбит (Ab), анортит (An).

Выделяют два изоморфных ряда: альбит (Ab) — ортоклаз (Or) и альбит(Ab) — анортит (An). Минералы первого из них могут содержать не более 10 % An, а второго — не более 10 % Or. Лишь в натриевых полевых шпатах, близких к Ab, растворимость Or и An возрастает. Члены первого ряда называются щелочными (К-Nа полевые шпаты), второго — плагиоклазами(Са-Na полевые шпаты).

Непрерывность ряда Ab-Or проявляется лишь при высоких температурах, при низких — происходит разрыв смесимости с образованием пертитов. Наряду с санидином, являющимся высокотемпературным, выделяются низкотемпературные калиевые полевые шпаты — микроклин и ортоклаз. Полевые шпаты — наиболее распространенные породообразующие минералы, они составляют около 50 % от массы Земной коры.

Общие свойства

Полевые шпаты относятся к силикатам с кристаллической структурой каркасного типа, это ажурные постройки из кремнекислородных тетраэдров, в которых кремний иногда замещён алюминием. Они образуют довольно однообразные кристаллы моноклинной или триклинной сингоний, в виде немногочисленных комбинаций ромбических призм и пинакоидов. Характерны простые или в особенности полисинтетические двойники; встречаемые у полевых шпатов законы двойникования разделены на нормальные (перпендикулярные), для которых двойниковая ось перпендикулярна какой-либо возможной грани кристалла, располагающейся параллельно плоскости двойникового срастания, параллельные, дая которых двойниковой осью служит ребро кристалла, а плоскость двойникового срастания параллельна двойниковой оси, а также более сложные (комбиниpованные) законы. При этом наиболее часто встречающимися являются альбитовый (в плагиоклазах) и карлсбадский (в калиевых полевых пшатах) законы двойникования.

Спайность совершенная в двух направлениях, по (001) и (010). Кристаллы без примесей белые или басцветные, от просвечиваюших до полупрозрачных и прозрачных. Но чаще содержат много примесей и включений, придающих им любые окраски. Плотность 2,54—2,75 г/см³. Твёрдость 6 (один из эталонных минералов шкалы Мооса).

Все полевые шпаты хорошо травятся HF, плагиоклазы разрушаются также под действием HCl.

Подгруппы

Плагиоклазы

Плагиоклазы имеют общую формулу (Ca, Na)(Al, Si) AlSi2O6:

- Альбит. (крайний член изоморфного ряда, с формулой: NaAlSi2O6 , содержит 0—10 % An.)

- Олигоклаз.

- Андезин.

- Лабрадор.

- Битовнит.

- Анортит. (крайний член изоморфного ряда, с формулой: CaAlSi2O6, содержит 90—100 % An)

Происхождение:

Плагиоклазы, в основном салические, — главные породообразующие минералы магматических и многих метаморфических пород. В магматических породах сначала кристаллизуется плагиоклаз, богатый Аn-молекулой, а затем выделяется более кислый (богатый кремнеземом). В этих случаях могут развиваться зональные кристаллы.

Некоторые магматические горные породы почти целиком состоят из плагиоклазов (анортозиты, плагиоклазиты и другие). В пегматитовых жилах часто встречается альбит, формирующийся за счёт других плагиоклазов, и особенно за счет натрийсодержащих калиевых полевых шпатов. В гидротермальных условиях в процессе выветривания плагиоклазы изменяются в каолинитовые минералы и серицитовую слюду. При этом плагиоклазы, богатые анортитовой составляющей, разрушаются быстрее, чем кислые; альбит более устойчив при вторичных процессах.

Калиевые полевые шпаты

Калиевые полевые шпаты часто в совокупности попросту называют «КПШ»:

Все три минерала соответствуют одной химической формуле, отличаясь друг от друга только степенью упорядоченности их кристаллических решеток.

Структурные особенности и номенклатура

Для отличия плагиоклазов от калиевых полевых шпатов используется метод окрашивания. Для этого поверхность породы или пластинка минерала травится HF, а после помещается в раствор К-родизоната; — плагиоклазы, за исключением альбита, окрашиваются в кирпично-красный цвет.

Происхождение

Калиевые полевые шпаты — главные породообразующие минералы кислых магматических пород (граниты, сиениты, гранодиориты и др.), а также некоторых широко распространённых метаморфических пород (гнейсы). В последних преобладает низкотемпературный микроклин, тогда как в магматических породах плутонического типа присутствует ортоклаз, а в вулканических — санидин. Анортоклаз — типичный минерал магматических пород, богатых натрием.

Ортоклаз и микроклин вместе с кварцем и мусковитом являются главными минералами пегматитов. Если в них присутствует берилл, микроклин может быть обогащён бериллием, который, как и алюминий, способен замещать атомы кремния. Для пегматитов характерны прорастания ортоклаза (микроклина) с кварцем, известные как пегматит «письменный гранит» и являющиеся продуктом раскристаллизации эвтектического магматического расплава. Адуляр — типичный полевой шпат в гидротермальных жилах альпийского типа.

По сравнению с плагиоклазами, калиевые полевые шпаты более устойчивы к разрушению, но они могут замещаться альбитом, давая начало «метасоматическому пертиту». В гидротермальных условиях и при выветривании они изменяются в минералы группы каолинита.

Хорошо известны месторождения калиевых полевых шпатов в Норвегии, в Швеции, на Мадагаскаре, на территории Ильменского заповедника и во многих других пегматитовых проявлениях Южного Урала. Также в штате Мэн, США, и в других местах.

Калиево-бариевые полевые шпаты (Гиалофаны)

Калиево-бариевые полевые шпаты (гиалофаны) встречаются в природе редко. Они представляют собой изоморфные смеси К[АlSi3O8] — Ba[Аl2Si2O8].

Довольно редкий минерал. Отдельные кристаллы кремового цвета имеют исключительно коллекционное значение.

Применение

Полевые шпаты широко используются в керамической промышленности, как налолнители, лёгкие абразивы (например, в производстве зубных паст), а также как сырье для извлечения рубидия и некоторых других содержащихся в них элементов-примесей. Некоторые разновидности полупрозрачных и прозрачных плагиоклазов, обладающие эффектом опалесценции или серебристо-синеватой и золотистой иризацией используются как поделочные камни в ювелирном деле.

Источник