Работа представлена кафедрой художественной вышивки Высшей школы народных искусств (институт).

Научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор С. И. Назарова

Статья посвящена одному из видов традиционного прикладного искусства — вышивке жемчугом, его глубоких традициях и широкому распространению этого искусства на Русском Севере. Рассматривается история развития жемчужного промысла в Карелии, приводятся данные по применению жемчужного шитья в изделиях, предметах церковного обихода и украшениях одежды, чем славились карельские мастерицы.

The article is devoted to one of the forms of traditional applied arts — pearl embroidery, its traditions and the spread of this art in the North of Russia. The author also reviews the history of pearl mining in Karelia, gives information about the use of pearl embroidery in workpieces, church articles, and cloth decoration, which Karelian masters were especially good at.

Добыча жемчуга, как отражено в летописях, производилась в Карелии, на севере России, еще в Х—Х1 вв. При сильно развитой водной системе Карелии большинство деревень было расположено по берегам рек и озер. В ХУ—ХУ1 вв. жемчуг добывался в реках Керецкой области, в районе Кеми. В XVII столетии жемчуг был известен в реках Карелии, Кольского полуострова, встречался во многих реках Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Ки-

ИЩЕМ ЖЕМЧУГА И ПРОЧЕЕ ДРУГОЕ СВЯЗАННОЕ С ПРОШЛЫМ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ КАРЕЛИИ!

ровской областей. Эти исторические данные свидетельствуют о том, что добыча речного жемчуга, которого было много в те давние времена, являлась для местного населения источником основного дохода. Жемчуг добывался вместе с перламутром, который имел огромное значение и применялся для производства пуговиц, гребней, расчесок, шкатулок, украшения различных изделий. Значительное количество жемчуга поставлялось в монастыри,

в которых создавались оригинальные, расшитые жемчугом культовые предметы. Промысел начинался в июле — августе, когда вода была самой теплой, а уровень в реках самый низкий. В мелких реках ловец жемчужниц медленно бродил по грудь в воде, вглядываясь и ощупывая дно ногами. Найдя таким способом моллюска, ловец доставал его руками или пальцами ног.

К жемчугу на Руси всегда относились с особой почтительностью. Его добывали только при радостном расположении духа, не допуская бранных слов и ссор. Искатели жемчуга отправлялись на промысел обязательно после бани и в чистой одежде. Выход на добычу жемчуга не допускался без покаяния и получения отпущения грехов у священника. В старину жемчуг дарили только любимым женщинам.

Существовал обычай, согласно которому жених во время обручения вручал невесте в присутствии свидетелей определенное количество выловленных им жемчужин. Северного жемчуга добывалось много. Лучшие из жемчужин, купленные у ловцов, уходили «втай» через корабельщиков за море и доставлялись на российский рынок под названием «ориентальных», якобы выловленных в тропических морях. Накануне XX в. А. Хребтов в своем исследовании «Положение в жемчужной промышленности в России» писал: «. Русский жемчуг вообще, и в особенности добываемый в Кем-ском уезде, очень хорош по цвету, блеску и форме» [8].

В состав жемчужины входит конхин — вещество, служащее основанием для отложения кристалликов углекислой извести. Будучи органическим веществом, конхин со временем «умирает» — тускнеет, теряет блеск, а при очень длительном хранении рассыпается, поэтому народными мастерами были найдены способы обновления жемчуга. Конхин — рогоподобное вещество, образующееся только в моллюсках.

Это белок, в состав которого входят 19 аминокислот. Прослаивая элементарные пластинки перламутра, конхин рождает его разные оттенки. Цвет жемчужин удивительно разнообразен: снежно-белый, желтоватый, розовый, голубой, черный, зеленоватый. Неповто-

римый блеск жемчужин, неподражаемые переливы создаются благодаря интерференции света, которая, в свою очередь, зависит от толщины перламутровых листочков и конхино-вых прослоек. Перламутр выделяет наружная поверхность мантии моллюска — мантийный эпителий. Наиболее ярко сияют жемчужины, у которых толщина перламутровых листочков колеблется от 0,4 до 0,6 микрона.

В Карелии жемчуг в основном был серебристо-белого или голубоватого оттенка. Раковина (жемчужница), в возрасте 7—8 лет имеет длину всего 3—4 сантиметра. Отлову подлежат лишь раковины промыслового размера — не менее 8 сантиметров в длину. Раковины длиной 12 сантиметров считаются долгожителями — им по нескольку десятков лет. К периоду размножения жемчужниц — с половины августа до конца сентября — лов жемчуга прекращался.

Жемчуг ценился чрезвычайно высоко. Упоминания о нем встречаются еще в летописях X в. Сохранились описания о вышитых жемчугом изделиях, роскошных шитых одеждах и различных предметов церковного обихода. Дошедшие до нашего времени документы и сохранившиеся образцы свидетельствуют о широком распространении жемчужного шитья в России, Русском Севере и его глубоких традициях. Украшали главным образом одежду, как женскую, так и мужскую. До XVII в. это искусство развивалось в основном в боярских или княжеских светлицах и монастырских мастерских, но нигде оно не имело такого широкого распространения, как в крестьянском шитье.

Народное жемчужное шитье — это в основном женские и девичьи головные уборы, девичьи челки, повязки, кики, венцы, кокошники, сборники, коруны. Считалось, чем больше рядов жемчуга в подчелке, тем богаче невеста. Такие богатые головные уборы завершали ансамбль женской одежды, которая также расшивалась жемчугом или дополнялась вышитыми поясами. Очень красивы и сложны по исполнению женские головные уборы — русские «кокошники» и «сороки». Украшали жемчугом и мужскую одежду: пояса, шапки, рукавицы и обувь. Расшивались жемчугом ожерелья-воротники по атласу, бархату и по-

лотну. Украшались облачения священнослужителей: саккосы, фелони и дополнения к ним — омофоры, епитрахили, набедренники, поручи, митры. Жемчуг применялся в предметах церковного обихода — пелены, плащаницы, воздухи, одежды на престол, ризы на иконы, убрусы, хоругви, которые часто служили дорогими вкладами в монастыри и соборы.

В 1897 г. в Олонецких губернских ведомостях в статье «Географическое и историческое описание г. Каргополя» писали: «Девицы и женщины разнетвуются в уборах головных, первые имеют некоторый род венка, жемчугом унизанного, и по их «коруною» называемого, вместо ожерелья имеют наподобие галстука «бархатку», или «наборшник», а сверх «бархатки» вершка в два шириною повязывают лежащую; по плечам «грибатку», и все это, кроме «наборшника», низано жемчугом. Голова женщины покрывается кокошником, унизанным жемчугом, оные у некоторых есть ценою более тысячи рублей» [3].

Интересен «Список с писцовой книги Александросвирского монастыря (1628—1629 гг.)». Описание монастырских сокровищ создает представление о ценностях, в частности жемчуге, которым располагали монастыри. Список этот, который печатался в «Олонецких губернских ведомостях» 1850 г. из номера в номер, кажется бесконечным. Описываются оклады икон, ризы, оплечья — и все это унизано жемчугом [4].

Интересны исторические документы, свидетельствующие о том, что северный жемчуг привлекал внимание Петра I, хорошо знавшего Русский Север. Сохранился петровский указ, согласно которому командировались специальные чиновники для добычи жемчуга. Им вменялось в обязанность нанимать для работы «охотников», т. е. добровольцев, но если таких не оказывалось, то «брать в кабалу по усмотрению» [7]. В 1721 г. был издан указ об упорядочении жемчужного промысла. Берг-коллегия (соответствует нашему горному управлению) сначала совершенно запретила его добычу частным лицам, а затем ввиду трудности правительственного надзора разрешила ловлю, но при условии сдачи крупного и чистого жемчуга в казну. Екатерина II вновь уста-

новила государственный контроль над ловлей жемчуга. Тем не менее добыча велась чрезвычайно хищнически, что привело к истощению запасов жемчужных раковин. Заболачивание рек и засорение их лесосплавом способствовали вымиранию моллюсков в реках Мегреги, Олонки, Повенчанки, Кеми, что привело к сокращению добычи жемчуга. В XIX в. в Карелии стал исчезать жемчужный промысел.

Жемчужное шитье выполнялось по-разному. Большинство орнаментальных композиций жемчужного шитья носило контурный, графический характер. Жемчуг на контурах шился особым приемом: на пришитые в два ряда шнуры выкладывали нить жемчуга и каждую жемчужину прикрепляли поперечным стежком.

Уникальным является ажурное прорезное жемчужное шитье, которое использовалось для украшения девичьих венцов и риз для икон. Шитье жемчугом дополнялось украшением перламутровыми плашками, зеркальными и цветными стеклами, драгоценными камнями и другими материалами. Карельские мастерицы в совершенстве владели золотошвейным и жемчужным мастерством. Эти оригинальные виды вышивки, очень дорогостоящие и высокоценимые рукоделия, имели характер ремесленного производства.

В начале XVII в. олонецкие жемчужные «очели» распродавались крупными партиями на ярмарках Новгорода. В XX в. шитье жемчугом сохранялось в Олонецком уезде (деревни Судалица, Кокшигора, город Олонец). Изделия олонецких мастериц пользовались большой славой, они умели с особым искусством низать жемчужины. Жемчугом шили особо праздничные девичьи головные уборы — венцы.

Карелы называют их «земчугат». Земчугат состоял из трех частей: подзора, поднизи и широкой ленты, которая прикреплялась к подзору сзади. Молодые замужние женщины к этому головному убору добавляли еще бархатный повойник, расшитый золотом. Умение нанизывать жемчужины требовало кропотливого труда и большого художественного мастерства. В жемчужинах сверлили отверстие и нанизывали на шнур, волос или металлическую нить, затем жемчужные нити выкладывали по подго-

Теоретические аспекты билингвального обучения химии в основной школе

товленному рисунку. Орнамент из жемчуга, состоявший из розеток, стилизованных водоплавающих птиц и растений, покрывал всю поверхность головного убора, как бы подчеркивая особую его значимость и торжественность.

Земчугат надевала девушка в момент основного события в ее жизни — в день свадьбы. Он был доказательством ее благосостояния. Девушка из бедной семьи вынуждена была брать земчугат на время (в деревне имелось всего два-три венца), за что надо было отработать или заплатить деньгами.

Из жемчуга также делали ожерелья, поднизи, серьги, подвески.

В настоящее время в Карелии (г. Петраза-водск) существуют центры, в которых изучают технологию жемчужного шитья, используя богатое наследие прошлого. В основном мастера работают с жемчугом, искусственно выращенным в ювелирной промышленности. Природный карельский жемчуг добывается в небольших объемах и используется при изготовлении предметов для украшения храмов, священных облачений и церковного обихода (пелены, завесы для алтаря, закладки для священных книг, предметы священных облачений), а также в реставрационных работах уникальных художественных произведений.

1. Божьева Н. П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Московское художественное училище прикладного искусства. М., 2008. 261 с.

Источник: uchimsya.com

Карельский жемчуг что это

В 1912 году за границу было продано карельского жемчуга на 300 тыс. рублей золотом. Позже промысел был забыт, но сейчас росту популяции особого«жемчужного» моллюска способствует деятельность местных рыбзаводов.

В 1912 году за границу было продано карельского жемчуга на 300 тыс. рублей золотом. Позже промысел был забыт, но сейчас росту популяции особого«жемчужного» моллюска способствует деятельность местных рыбзаводов.

Если бы каждый из драгоценных камней, украшавших корону Российской империи, символизировал бы один из регионов страны, Карелия, несомненно, была бы представлена крупной перламутровой жемчужиной. Именно здесь, в озерах и реках, раскинутых между Белым и Балтийским морями, местные крестьяне добывали практически треть всего российского жемчуга. О том, как велся промысел, почему до наших дней он не сохранился, и какие сейчас в Карелии условия для добычи жемчуга, рассказал историк Алексей Жуков.

Как обруч превратить в корону

Пресноводный жемчуг — не менее прекрасный и удивительный дар природы, нежели жемчуг морской, является результатом жизнедеятельности двустворчатого моллюска Margaritifera margaritifera. Это создание, хоть и недалеко ушло от простейших организмов, в то же время весьма капризно. Для жизни ему необходим целый ряд условий: чистая проточная пресная вода, определенные температура, микроклимат и даже рельеф дна. И именно столь высокая чувствительность к экологии среды обитания со временем сделала жемчужницу практически исторической редкостью: сегодня она занесена в Красную книгу. А ведь когда-то на севере России жемчужные украшения могли себе позволить даже крестьянки.

Когда именно человечество узнало о жемчуге, с точностью никто не скажет. Но эта драгоценность упоминается и в библейской книге Иова, и в Откровении Иоанна Богослова, и в древнерусских рукописях, в частности, в «Слове о полку Игореве», и в духовной грамоте Ивана Калиты 1328 года.

— Сбор жемчуга был традиционным промыслом саамов, — рассказывает заведующий сектором истории Института языка, литературы и истории КНЦ РАН Алексей Жуков, — а от саамов его переняли карелы и русские. Потом жемчугом заинтересовались монархи. Первый великий князь всея Руси Иван III подарил венгерскому королю соболью шубу с серебряными коготками, украшенными жемчужинами.

Это конец XV века. На севере Карелии и в саамской тундре были назначены данщики, которые в качестве налога брали с крестьян жемчуг. В переписи середины XVI века сказано, что каждая 10-ая лучшая жемчужина идет в казну царя. Интересовалась жемчугом и церковь.

В патриаршем дворце в Кремле выставлены саккосы (богослужебное облачение архиерея, длинная до пят, просторная одежда с широкими рукавами, сшитая из богатой ткани. — РП) московских митрополитов и патриархов — они все усыпаны жемчугом. Украшали им и митры, и палицы, а также иконы, ризы, отправляли к царскому двору в качестве подарков.

Справедливости ради надо отметить, что не только цари и патриархи облачались в расшитые жемчугами одеяния. В крупнейших музеях России и некоторых карельских семьях до сих пор хранятся так называемые коруны — женские головные уборы финно-угорских народов, которые изначально представляли собой обруч с височными кольцами. Со временем из-за желания своей обладательницы украсить его все большим количеством драгоценностей он становился шире и шире, превратившись постепенно в настоящую корону, усыпанную жемчугом. В южной Карелии такие короны так и назывались «жемчугат», цена их могла доходить до тысячи рублей. При том, что на сотню в те времена можно было купить несколько коров.

Из жемчуга делали бусы, серьги и ожерелья, им расшивали платья. Жемчуг из карельских рек отличался серебристо-белым или голубоватым отливом, а бусы из красного жемчуга, который добывался саамами, считались особенно ценными. Иностранцы, волею судеб оказавшиеся в северо-западных оконечностях России, искренне удивлялись роскоши костюмов местных обитательниц и обилию в их туалетах жемчуга. Даже самые бедные рыбачки носили на шее по несколько ниток перламутровых драгоценностей.

— Жемчужным промыслом занимались крестьяне, на добычу выходили артелями, — продолжает Алексей Жуков. — Для этого делался плот с отверстием, из бересты сооружали трубу, которую опускали в воду и сквозь нее разглядывали дно. А потом либо били заостренным колом или вылавливали черпаком с крышкой на длинной ручке.

Сохранились сведения, что прежде чем идти на промысел, искатели должны были помыться в бане, а также зайти в храм для покаяния и отпущения грехов. Эта работа требовала хорошего радостного настроя, чистых помыслов и одежд, что вполне согласуется с древнерусскими поверьями, в соответствии с которыми жемчуг приносит радость, счастье и богатство, укрепляет здоровье, способствует долголетию и благоденствию своего владельца. Лучшим временем для промысла считались июль и август, когда уровень рек становился наиболее низким, а вода прогревалась.

Восхищение Александра II

В первой половине XVIII века жемчужный промысел, который держался в России исключительно на крестьянстве, чуть было не зачах. Всему виной — установленная в 1721 году государственная монополия на добычу северного жемчуга. Вскоре ситуация обернулась тем, что этот промысел стал для крестьян невыгоден: их ограничили квотами и низкими расценками, так что ловцы жемчуга занялись другой работой. К тому же лучшие экземпляры разворовывались чиновниками и до казны не доходили. В результате от монополии проиграли как крестьяне, так и государство, а потому в 1736 году ее отменили.

И все же, несмотря на то, что жемчуг высоко ценился и в России, и в мире, а добыча его представлялась делом весьма трудоемким и хлопотным, заработать на нем крестьянам не удавалось. Ловкие скупщики, которых звали «обдиралами», как могли, занижали цену. Лучшие экземпляры позже продавались за баснословные деньги под видом восточного, морского жемчуга, об этом, в частности, писал в конце XIX века исследователь А. Хребтов в своей работе «Положение в жемчужной промышленности в России».

Однако были среди историй ловцов жемчуга и счастливые исключения. В частности, в центральном Госархиве Карелии хранится документ 1868 года, согласно которому двум крестьянам деревни Раккович Олонецкой губернии Григорию Матвееву и Герману Дмитриеву милостью государя были пожалованы не малые по тем временам деньги — 200 рублей. Им удалось добыть в карельских реках две настолько крупные и красивые жемчужины, что, когда они оказались в Петербурге, то вызвали удивление у самого царя.

Ближе к концу XIX века жемчужный промысел в России постепенно пошел на убыль. Если в 1860 году за границу вывезли жемчуга на 182 тыс. рублей, что в пересчете на современные около миллиарда, то уже через 10 лет объем упал более чем в 10 раз. Отчасти это было связано с чересчур активной, истощавшей запасы жемчуга, добычей моллюсков, отчасти — с лесосплавом и заболачиванием рек. Последний всплеск промысла произошел в 1912 году, когда за границу было продано карельского жемчуга на 300 тыс. рублей золотом. А вскоре после революции на добычу перламутровой драгоценности просто махнули рукой.

Сегодня никто не скажет точно, сколько именно жемчужниц осталось в российских северных реках: таких исследований не проводится, да и сам промысел забыт. Однако здесь остались водоемы, в которых этот моллюск чувствует себя вполне комфортно, например, реки Кереть, Варзуга и Солза. Кроме того, как относительно недавно выяснилось, росту популяции Margaritifera margaritifera способствует деятельность местных рыбзаводов, выращивающих атлантического лосося.

Заводская молодь в инкубаторах заражается глохидиями жемчужниц, поступающими в бассейны с током воды. Затем рыбы, выпущенные в реки, несут на своей чешуе личинки жемчужницы в естественную среду, где в течение нескольких месяцев они паразитируют на лососе, после чего сформировавшийся микроскопический моллюск покидает рыбу-хозяина и опускается на дно. Если биохимические свойства воды оказываются подходящими, жемчужница закапывается в грунт, где скрывается несколько лет, чтобы затем выйти на поверхность дна, где она может прожить 120 лет. Но для этого как минимум нужно, чтобы человек держался в стороне — как от нее самой, так и от хрупкой среды ее обитания.

Источник: vestikarelii.ru

КАРЕЛЬСКИЙ ЖЕМЧУГ

На огромных пространствах от Люнгенфиорда до легендарной Мангазеи, лежащей в низовьях Оби, воцарилась власть Руси. Если ранее в «Лешую Лопь» шли только новгородцы, то сейчас в северные районы двинулись крестьяне и ремесленники из Вологды, Галича, Белозера, Москвы. Вырастают становища и погосты.

Поморы били моржа и тюленя, ловили треску и палтуса, в невысоких скалистых горах Поморья — варакках — добывали слюду и аметисты, а в ручьях и реках — жемчуг. С глубокой древности жемчуг был излюбленным украшением на Руси. Упоминания о нем встречаются еще в летописях X века.

Так, в Переяславской летописи описывается сон древлянского князя Мала. Ему привиделось, будто княгиня Ольга одарила его одеждой, расшитой жемчугами.

«Пришед Ольга, дааше ему порты многоценны, червлены, все жемчюгом изсажены».

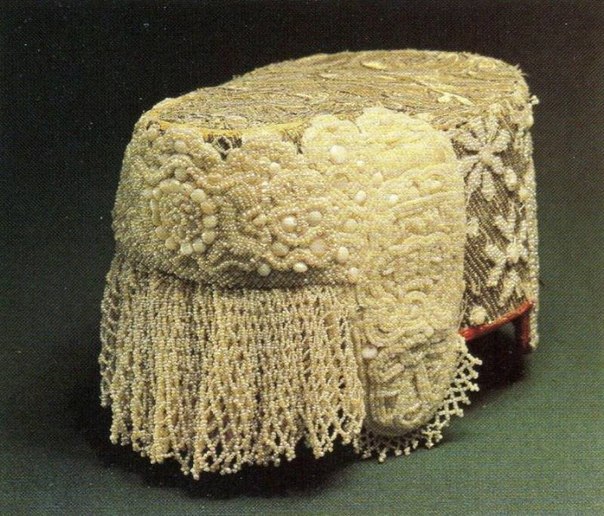

Кокошник жемчужный. XIX век. Галун, речной и искусственный жемчуг, перламутр, бисер, золотные нити. Золотное шитьё и низание. Жемчуг ценился чрезвычайно высоко.

Об этом говорит, в частности, тот факт, что в древнерусской поэзии слово «жемчужный» означало «драгоценный», «выше всяких похвал».

В «Слове о полку Игореве» мы встречаем такую фразу: «Един же изрони жемчюжну душу из хробра тела чрес злато ожерелие».

Духовная грамота Ивана Калиты 1328 года повествует о поясе огромной ценности: «А из золота дал есьм сыну своему Ивану: чеп золоты, пояс большой с жемчюгом, с каменьем, пояс золот с капторгами, пояс сердоличен золотом окован».

Иван Красный в свою очередь, передавая пояс сыну — Дмитрию Донскому, не преминул упомянуть в грамоте про жемчуга. «Пояс великий золот с каменьем, с жемчюги, что мне благословил отец мой князь Великий».

За столетия на Руси скопилось огромное количество жемчуга. В подавляющем большинстве он шел с севера, из рек и ручьев нынешней Карелии и Кольского полуострова. Барон Гакстгаузен, путешествовавший по России в 40-х годах прошлого столетия, писал: «Трудно сосчитать жемчуг на образах и утвари у Троицы, легче было бы мерить его четвериками.

На образах Богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе».Немало его скупали монастыри.

И хотя северного жемчуга добывалось много, но упорядоченного сбыта не было.

Крестьяне за бесценок были вынуждены продавать его скупщикам или как их называли,- «обдиралам». Лучшие из жемчужин, купленные у ловцов, уходили «втай» через корабельщиков за море и доставлялись на российский рынок под названием «ориентальных», якобы выловленных в тропических морях.

Вот что рассказывает библиотекарь Санкт-Петербургской Академии Наук Осип Белаев в своем сочинении «Кабинет Петра Великого» (СПб, 1800): «Лучшие жемчужные раковины держатся преимущественно в Персидском морском заливе. Жемчуг оттуда выходящий называется ориентальным или восточным, жемчугом и очень дорого покупается, поелику он обыкновенно крупнее и красивее всех других. ».

Еще через столетие, в преддверии XX века, А. Хребтов в обстоятельном исследовании «Положение в жемчужной промышленности в России» (СПб, 1897) писал: «. Русский жемчуг» вообще и в особенности, добываемый в Кемском уезде, очень хорош по цвету, блеску и форме. Лучшие его экземпляры прежде всего уходят при посредстве скупщиков за границу, а оттуда жемчуг привозится к нам под названием ориентального».

Совсем, как и в наши дни!

Портрет императрицы Марии Федоровны в жемчужном уборе. Художник Иван Крамской (1880-е годы).

Любопытно, что если в Карелии жемчуг в основном был серебристо-белого или голубоватого оттенка, то жемчуг Лапландии был розового цвета, а зачастую черного, с синевато-стальным отливом. До государевой казны лапландского жемчуга доходило еще меньше. С глубокой древности «гиперборейский жемчуг» скупался норвежскими купцами. Он шел либо к королевскому двору, либо в Европу. И русские, и саамы расшивали жемчугом платья, делали ожерелья, поднизи, серьги.

Очень красивы и сложны по исполнению женские головные уборы, расшитые жемчугом. Это русские «кокошники», «сороки» и саамские головные уборы. В 1897г. «Олонецкие губернские ведомости» в статье «Географическое и историческое описание г. Каргополя» писали: «Девицы и женщины разнетвуются в уборах головных, первые имеют некоторый род венка, жемчугом унизанного и по их «коруною» называемого, вместо ожерелья имеют наподобие галстука «бархатку» или «наборшник», а сверх «бархатки» вершка в два шириною повязывают лежащую по плечам «грибатку», и все это, кроме «наборшника», низано жемчугом. Голова женщины покрывается кокошником, унизанным жемчугом, оные у некоторых есть ценою более тысячи рублей».

Русский головной убор, украшенный речным жемчугом, вторая половина XIX века.

В одном любопытном документе Центрального Госархива КАССР написано: «Дело канцелярии олонецкого губернатора 1-го стола по отношению г. министра императорского двора о всемилостивейшем пожаловании крестьянам дер. Раккович 200 рублей. Начато 6 ноября 1868 г., кончено 17 декабря 1868 г.».

Двести рублей, по тем временам, деньги немалые. Интересно, за что же двое крестьян Олонецкой губернии были пожалованы такой значительной суммой, да к тому же самим «государем-императором»? А за то «всемилостивейше пожалованы» жемчуголовы Григорий Матвеев и Герман Дмитриев такой суммой, что две жемчужины, добытые в северных реках и привезенные жемчуголовами в Петербург, к ювелиру царского двора, были столь крупны и красивы, что вызвали удивление царя.

Этот случай хотя и редкий, но не исключительный. Издавна в северных реках России добывалось большое количество жемчуга, часть которого ценилась достаточно высоко.

Николай I повелел, чтобы кокошники носили все придворные дамы. Эта деталь стала элементом парадного туалета. На фото: Княгиня З.Н. Юсупова на костюмированном балу 1903 года.

«Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке». Неизвестный художник.

Художник Корзухин Алексей Иванович. «Боярышня». 19 век. В «Олонецких губернских ведомостях» в 1850г. дано описание монастырских сокровищ, которое даёт представление о ценностях, в частности жемчуге, которым располагали монастыри. Список, который печатался в данной гозете из номера в номер, кажется бесконечным. Описываются оклады икон, ризы, оплечья — и всё это унизано жемчугом.

Митра с лицевым изображением святых и жемчужным шитьём. Принадлежала первому русскому патриарху Иову. Музей Московского Кремля.

Вот один пример: «Образ Пречистые Богородицы Владимирские, обложен золотом, венец и коруна золотая и резная, навожена чернью, а в венце и в коруне девять каменьев лазоревых яхонтов, да в той же коруне камышок алмаз, да четыре жемчюжины скатные середние. Да у тово же образа прикладу: цата золотая резная, навожена чернью, а на цате яхонт лазорев в гнездах, ожерелье жемчюжное, да и рясы жемчюжные на четырех нитях, жемчюг скатной большой и середний. А назаде у тово образа подписано, что поставил тот образ Малюта Скуратов».

Интересны исторические документы, свидетельствующие о том, что северный жемчуг привлекал внимание Петра Первого, хорошо знавшего Русский Север. Сохранился петровский указ, согласно которому командировались специальные чиновники для добычи жемчуга. Им вменялось в обязанность нанимать для работы «охотников», то есть добровольцев. Если же последние не сыскивались, то повелевалось «брать в кабалу людишек по усмотрению».

В 1721г. была установлена государственная монополия на добычу северного жемчуга. Однако, она не принесла желаемого результата, потому что большая часть жемчужин просто-напросто разворовывалась и утаивалась чиновниками. С 1721 по 1731гг. в государственную казну поступило всего 4936 жемчужин. Это количество по сравнению с предыдущими годами ничтожно. Чиновники не только присваивали самые красивые и ценные жемчужины, но и буквально грабили жемчуголовов.

К 1733г. жемчужный промысел перестал приносить доход крестьянам, а заставить их добывать жемчуг из-под палки было невозможно. Добыча жемчуга фактически прекратилась.

В 1734г. поступила челобитная в Правительствующий сенат от купцов и крестьян Олонецкой губернии, которые били челом и просили разрешения на промысел жемчуга по ручьям и рекам. Разрешение было дано 18 марта 1736г. После этого добыча и обработка жемчуга крестьянами Олонецкой губернии стали таким же массовым явлением, как и многочисленные кустарные промыслы.

Жемчуг крестьяне продавали на ярмарках, либо сбывали перекупщикам. В конце XVIII века из Архангельской губернии вывозилось жемчуга на 181 520 рублей в год. В 1912г., например, как сообщали «Олонецкие губернские ведомости», за границу было продано карельского жемчуга на 300 тысяч рублей золотом.

После Октябрьской революции на учет были взяты все жемчугоносные реки и ручьи. В Центральном Госархиве КАССР хранятся связанные с этим документы. Вот один из них: запрос Совнархоза КАССР от 29 апреля 1925г. Кемскому, Повенецкому и Олонецкому уездным исполкомам: «Ввиду проектируемого обследования и изучения жемчужного промысла для принятия мер к его возрождению Кустпромсекция КСНХ просит сообщить в возможно кратчайшие сроки, в каких реках занимаются добычей жемчуга, с указанием ближайших деревень и числа лиц, занимающихся этим промыслом, а также причин, по которым промысел заброшен (иссякание жемчужниц, отсутствие орудий лова и т.д.)».

На основании полученных данных некоторое время спустя на реке Кереть была организована артель жемчуголовов, которую возглавил Келеваев. Ею было добыто несколько тысяч ювелирных жемчужин.

В советское время несколько лет работой современных жемчуголовов руководила Лариса Анатольевна Попугаева, знаменитая первооткрывательница якутских алмазов.

Пресноводный жемчуг — всенародное богатство. Об этом писал еще в тридцатые годы прошлого века профессор Б.В. Властов, руководивший биологической экспедицией, которая изучала распространение жемчужницы. Писал с тревогой, потому что по реке Кереть в то время велся сплав леса.

История русского жемчуга — неотъемлемая страница истории народа, его духовной культуры.

Художник В. Шилов. «Шестой Патриарх Московский и всея Руси Никон». 1652 — 1658 гг.

Tiara «The Russian beauty» или диадема «Русская красавица» была создана по заказу императора Николая I в 1841 году. Монарх подарил уникальную диадему, сделанную в виде кокошника, своей супруге. На фото: копия тиары. 1987 год.

Художник Рейхель Карл Яковлевич. Портрет императрицы Александры Федоровны. «Жемчужное ожерелье». Опарин В.Г. Петрозаводск, «Карелия», 1976 год. http://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43290173199/K. rtesen.rupad=1

| Рубрики: | МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА |

Метки: жемчуг

Понравилось: 1 пользователю

Источник: www.liveinternet.ru