Таёжные легендарные места, сине-голубая Суенга петляет между отрогами Салаирского кряжа, на одной из её излучин застыла огромная драга.

Пасхальный подарок

Артели на своих участках моют золото открытым способом, снимая слой земли до 20 метров, отработанную породу ровняют экскаваторы. И кто-нибудь непременно скажет: смойте землю с обуви дома в тазик — найдёте золото, оно у нас везде…

Село Егорьевское было основано для золотодобычи в 1830 году и до сих запасы золота в этих местах не иссякли. Фото Анатолия АНТОНОВА

Село Егорьевское и история золотодобычи — бренд Маслянинского района Новосибирской области. Посмотреть, как добывается драгметалл, побывать в местных музеях, забраться в горы и отмыть своё «золото» приезжают сотни туристов. Здесь создан уникальный музей золотодобычи, воссоздана усадьба старателя и штольня, а скоро появится сквер и памятник человеку, в честь которого названо село, — министру финансов России, графу Егору Францевичу Канкрину (1774-1845 гг.). В начале мая проект благоустройства села стал победителем конкурса субсидий на развитие туристической индустрии, который проводит министерство экономического развития Новосибирской области.

Открой Кузбасс: уникальный Гурьевский район

Золото добывали шахтным способом, пока не случился взрыв одной из шахт, в 1947 году. Как это было, можно увидеть в штольне, которую воссоздали для туристов.

- Егорьевское золото самой высокой пробы — 999-й. Оно идёт прямиком в золотой запас России, используется в космической отрасли и высоких технологиях. В Новосибирской области подобных месторождений нет, да и в стране — единицы.

Граф Егор Канкрин был незаурядной личностью — российский государственный деятель, учёный, исследователь, писатель, почётный член Императорской академии наук. Это он, будучи министром финансов, организовал в 1829 году рудознатную экспедицию в Салаирскую страну (территория современного Маслянинского района), и успех не заставил себя ждать — изыскатели открыли золотоносную россыпь на реке Фомихе уже через несколько месяцев.

Кинорежиссёр и кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Борис Борисович Травкин в Егорьевском музее «Усадьба старателя».

Марина Казанцева рассказывает съёмочной группе проекта «Обское кольцо. Культурные маршруты» историю золотодобычи в Егорьевском.

Этой весной в Егорьевском побывала съёмочная группа проекта «Обское кольцо. Культурные маршруты», посвящённого юбилею Новосибирской области. Сюжет о селе войдёт в серию мини-фильмов о достопримечательностях региона. Инициатором проекта выступило Новосибирское библиотечное общество, а реализуют его Новосибирская государственная областная научная библиотека, Центр креативных индустрий при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Новосибирской области.

Съёмочная группа Центра креативных индустрий на одном из участков Егорьевского месторождения.

Судьба-злодейка

Музейные фонды сельской библиотеки сродни «золотому запасу», формировать его начали в 1960-х. Старинные инструменты старателей; золотой песок и породы, его сопровождающие; бивни и кости мамонтов, попадающие в ковш экскаватора; макет драги и улавливающий золото коврик.

«Салаирские плесы» и еще много интересных мест в Салаире.

Труд старателей во все времена был тяжёлым. Первыми золотодобычу в этих краях осваивали каторжане и бергалы, нанятые вместо рекрутской повинности, — строили шахты и укрепляли штольни стволами реликтовой пихты. От шахтного способа отказались в 1947-м, когда случился взрыв на одной из шахт, а опасный метан был обнаружен и в других шахтах, с тех пор добыча ведётся только открытым способом. Нынешним летом старатели будут проходить тот участок заново и вскроют недоработанную шахту, как и другие, попадающиеся на пути. Как-то, ещё в советское время, в штольне нашли большой кованый сундук, долго мучительно вскрывали его, а когда открыли, обнаружили железные кандалы — такой вот оскал судьбы-злодейки.

Кости древних животных в Егорьевской сельской библиотеке-музее золотодобычи.

9 Мая здесь непременно устраивают своё шествие Бессмертного полка — в годы Великой Отечественной войны из всех сёл Егорьевского сельсовета на фронт ушли 773 человека, не вернулись 459 человек. В шахтах работали женщины и подростки. После работы шли в лог и ещё пытались намыть лотками, чтобы сдать золото государству, получить боны и купить продукты, нужно было кормить семьи.

Вольная добыча возвращалась несколько раз, на пару лет и в 2000-х годах, при этом всё равно найденное нужно было сдать. И сейчас, если случайно нашёл самородок, легче откинуть его подальше: продать это золото не получится — это незаконно, а установить его происхождение по пробе легко.

Драга №152, с чугунными ковшами ёмкостью 250 литров, — самая большая, а сейчас единственная в Егорьевском.

- За время существования месторождения в Егорьевском золотоносном районе добыто более 15 тонн золота. Самый крупный самородок — 18 фунтов, или 7, 2 кг., был найден в 1903 году.

Через само село дважды проходила драга, перепахивая Суенгу в поисках золота. В первый раз людям деньги за снос домов давали, тогда из села многие уехали — в Бердск, Черепаново, Кемерово. Второй большой отток случился, когда с деревянных драг перешли на более совершенные железные, а третий — в 1990-е, когда началось безвременье, и месторождение переходило из рук в руки, старатели поехали в поисках работы. И сегодня отсюда ездят на вахты в Магадан и Монголию. Но золотодобыча в Егорьевском не останавливалась, в селе живут целые династии старателей.

Вид на Суенгу с высоты верхней палубы драги.

На драгметалл здесь смотрят спокойно, золотая лихорадка давно прошла. Только в сентябре, когда становится понятно, какой будет выработка, начальство старается поднажать и начинается «гонка». Хотя и в обычном режиме добыча идёт круглые сутки.

Одна артель может намыть за сезон 100-120 кг, каждый год количество золота разное. «В нашей артели 25 процентов стоимости добытого золота идёт на зарплату рабочим, чем больше золота намоем, чем выше будет цена на золото, тем выше зарплата, — рассказывает водитель и член разведбригады артели “Суенга” Александр Бартулёв . — Начинаем работать за тысячу в день, потом постепенно добавляют, а в конце выплачивают остатки. В прошлом году, когда мы заканчивали сезон, золото стоило 3800 рублей за грамм, нам и заплатили столько за каждый день. А потом зиму сидим дома. В артелях пятиразовое бесплатное питание, плюс одевают и обувают, так испокон веков было. Без работы не останемся, я же из разведки, природных запасов хватит надолго».

Драга на Суенге.

Корабль в горах

Давно ушли в прошлое лотки старателей, золотодобыча совершенствовалась, чтобы перевести драгу с механической тяги на электрическую, в горы протянули линию электропередач — поднимали флагман тяжёлой промышленности всем районом.

Туристов возят на Суенгу посмотреть на четырёхэтажную драгу — сердце золотодобычи Новосибирской области. Работать она может только на реке, по сути, этот корабль с понтоном и шагающими сваями — плавучая обогатительная фабрика.

78 чугунных ковшей по 250 литров каждый готовы тянуть породу со дна, в чреве драги она подаётся в огромную бочку с отверстиями не больше пятака, крупный самородок через такое, увы, не проскочит. Под напором воды фракция проваливается на шлюзы, где и улавливается металл. А отработанная порода уходит через длинный хвост стакера в отвалы и аккуратно складывается в гребешки вдоль берега — два за смену. В Егорьевском было три драги, но осталась только эта, большая, и та стоит из-за трудностей с получением лицензии.

Главный инженер ООО «Салаир» Юрий Волегов.

— Эта драга способна пропускать через себя до миллиона тонн породы в год. Наше предприятие существует с 2007 года, когда мы пришли, драгу уже резали на металлолом. Мы смогли поднять и восстановить её, а построена она в 1959 году, и ещё может столько же лет работать.

Кроме драги, у нас есть и другие участки, — рассказывает главный инженер ООО «Салаир» Юрий Волегов , предки которого работали на местных приисках ещё в начале прошлого века. — Месторождение уходит, добывать всё тяжелее. Лёгкое всё давно выработано, сейчас мы работаем на глубине свыше 18-20 метров. Дражный метод всегда считался более эффективным с точки зрения экономики, но драге нужны большие объёмы. Много лет обсуждается возможность повторно отработать отвалы, нам это выгодно, и не только нас это касается. Драгами добывают и на Севере, и на Дальнем Востоке, — сейчас все бьются, чтобы разрешили повторно отработать.

Отработанная порода уходит через длинный хвост стакера в отвалы.

В окрестностях Егорьевского все реки переработаны и не раз, при повторной проходе может обнаружиться и оставшееся рассыпное золото, и новая песчаная жила. Есть здесь и рудное золото, правда, пока оно остаётся нетронутым, для этого нужно строить специальный завод. Так что перспективы есть, и старательское дело продолжится.

Гребешки отработанной породы и реликтовые пихты на берегу. После отработки участка старатели занимаются рекультивацией: очищают воду, выравнивают поверхности, высаживают деревья.

Не только царское золото манит туристов в Егорьевское. За высоким забором и брутальными воротами стоит музей «Усадьба старателя». Сказочное строение! Есть что-то в этой избе волшебное, что и после отъезда возвращается в снах, будто давно утраченное, но очень родное.

Музей «Усадьба старателя».

— Экспонаты собирали наши местные жители, а ещё привозили посетители в подарок — и с Алтая, и из самого Новосибирска. И до сих пор пополняется музей, люди приезжают на экскурсии, а потом привозят предметы старины, — рассказывает Мария Попова , директор Егорьевского сельского ДК, это она создавала музей-усадьбу на грант, а теперь проводит экскурсии и рассказывает про русскую избу. — Старатели непосильным трудом зарабатывали достаток, ценили то, что имели, и избы ставили основательные, соблюдая приметы. Первым запускали петуха, если он начинал петь, значит, будет благополучие, затем запускали кошку, где она ляжет — там ставили кровать, рядом вешали зыбку для ребёнка. После нужно было занести огонь и заселить домового. И мы всё правильно сделали, поэтому здесь так уютно и тепло.

В центре Егорьевского стоит памятник «Золотые слитки» — тот самый 250-литровый ковш от драги с россыпью позолоченных камней. За ним обнесённый заборчиком сквер, здесь и установят памятник Егору Канкрину. Единственный в Сибири памятник министру финансов, реформатору и учёному будет отлит из бронзы в полный рост, в исторической одежде и с самородком для императора в руке. Авторский проект выполнил новосибирский скульптор Александр Крутикова, заслуженный художник РФ, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Сквер будет оформлен в стиле Санкт-Петербурга первой половины XIX века, организаторы вдохновлялись парковым ландшафтом Царского Села; а рядом установят навигационный стенд с туристической картой и аудиогидом.

Марина ШАБАНОВА | Фото автора

Источник: dzen.ru

Салаирский горно-обогатительный комбинат, ОАО // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)

САЛАИРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО. Один из основных российских производителей полиметаллов и баритовых концентратов. Расположен в Салаире Кемеровской обл .

Возрождение Салаирских рудников в 1930-е гг. связано с переходом к комплексному освоению месторождения. В 1928 Салаирская горно-разведывательная партия провела успешные опыты по обогащению полиметаллических руд. Начались восстановление заброшенных шахт, строительство железнодорожной ветки до Салаира (пущена в 1932) и свинцово-цинковой обогатительной фабрики (1933), а также вспомогательных предприятий. Золотые прииски Салаирского края объединены в составе Егорьевско-Салаирского приискового управления.

За годы Великой Отечественной войны Салаирские рудники дали стране десятки тысяч тонн свинца, цинка, золота, серебра и других редких металлов. За перевыполнение плана комбинат неоднократно награждался переходящим Красным знаменем ГКО. Но к концу войны добыча руды упала: 83 тыс. т в 1946 вместо 360 тыс. в 1941. Один из рудников оказался полностью выработанным.

В 1946 начинается модернизация предприятия: внедряется механизация, впервые в стране осваивается мокрое бурение, изменяется система разработок. Одновременно начинается разработка нового месторождения.

Старательская золотодобыча в 1950 сменилась государственной. В 1957 на Салаирском прииске началась реконструкция золотоизвлекательной фабрики. В 1971 прииск вошел в состав вновь созданного Салаирского рудоуправления. Последнее в 1982 преобразовано в Салаирский горно-обогатительный комбинат, с 1993 — ОАО «Салаирский горно-обогатительный комбинат».

В 1990-е гг. положение на комбинате ухудшилось. Усложнились связи с Казахстан, предприятиями — переработчиками салаирского концентрата (содержащего драгоценные металлы). Сократилось производство. В начале 1998 на комбинате ввели внешнее управление (управляющая компания —ЗАО «Салаирский химический комбинат»). В 2003 предприятие признали банкротом.

В конце 2005 Салаирский химический комбинат приобрела Уральская горно-металлургическая компания, работа возобновилась. В марте 2006 запущены 1-я очередь свинцово-цинковой обогатительной фабрики, золоторудник и золотоизвлекательная фабрика, приобретена новая карьерная техника.

Лит.: Кузбасс: Прошлое. Настоящее. Будущее. Кемерово, 1970; Ильичев А.И. Кузбасский ТПК: ресурсы, экономика, СЭЗ.

Кемерово, 1995.

А. Д. Бирюков

Источник: irkipedia.ru

1781-1917 гг.

Открытие на Алтае в 1725 году уральским горнозаводчиком Акинфием Демидовым первого медного рудника, с последующим пуском медеплавильного завода, названного Колывано Воскресенским, а затем целой системы плавильных заводов, перешедших в 1747 году в собственность царствующих особ, оказало значительное влияние на разведку руд и в недрах Земли Кузнецкой. Сюда столичные царедворцы и управленцы горнозаводского округа посылали известных учёных и опытных рудознатцев. Вскоре несметные богатства края удалось обнаружить.Все рудные богатства Салаира и возникшие здесь предприятия с середины XVIII века принадлежали Кабинету Его императорского величества (ЕИВ), им и управлялись. Салаирский край стал одним из самых больших царских поместий с огромным числом крепостных крестьян, чей бесплатный труд использовался на местных рудниках и заводах.

1781-1861 гг.

Салаирское серебро

Гавриловский и Гурьевский заводы

Торжественный молебен по случаю открытия небольшого завода на реке Большой Толмовой отслужили в мае 1795 года. Новый сереброплавильный завод для производства штейнов из салаирской серебросодержащей руды начальник Колывано-Воскресенских заводов Гаврила Качка предполагал назвать в честь императрицы Екатерины IIЕкатерининским, но из Кабинета пришло распоряжение назвать завод в честь самого Гаврилы — Гавриловским.

Завод ежегодно производил до 10000 пудов штейна, из которого Барнаульский завод извлекал 30 пудов серебра. С 1795 по 1830 гг. на Гавриловском заводе переплавили более 14 млн пудов руды.

В началеXIX в. на Колывано-Воскресенских заводах наметилась тенденция снижения выплавки серебра, что связывалось с оскудением богатых руд Змеиногорского месторождения на Алтае. Маломощный Гавриловский завод, перерабатывавший убогую руду, «не мог представлять надлежащей выгоды». Поэтому в 1812 годув Кабинете ЕИВ было принято решение о строительстве нового сереброплавильного завода «в помощь Гавриловскому».

Тайный советник Гавриил Качка (рисунок XIX века)

Проект завода составил управляющий Салаирской горной конторой Поликарп Залесов. Отечественная война 1812 г. отложила реализацию этого проекта. Только 24 декабря 1815 года в Салаир поступило распоряжение начать постройку завода на реке Черневой Бачат. Скорый пуск нового завода, названного Гурьевским, подгадали к 15 ноября 1816 года,т.е. ко дню святых мучеников Димитрия и Гурия, чем сделали приятный подарок управляющему императорским кабинетом графу Дмитрию Гурьеву.

В 1819 году на Гурьевском заводе поставили домну.Таким образом, на предприятии одновременно с переплавкой серебряной руды открылось производство чугунных и железных изделий.Очередная реконструкцияГурьевского завода была осуществлена в 1826 году, когда была пущена новая доменная фабрика. В 1830 году Горный Совет принял решение о значительном сокращении плавки серебряных руд наГурьевском заводе и развитии на нём железоделательного производства. В 1831 году завод получил наряд на выпуск чугуна. Вместе с доменной фабрикой развивалось и прокатное производство. До 1844 года завод действовал как смешанное предприятие с плавкой серебряных руд и полным циклом чугуноплавильного и железоделательного производства.

В период 1830-1860 годыГурьевский завод претерпел реконструкцию. Здесь перестроили гидроузел и вообще всё, что приводилось в движение силой воды. В 1846-1847 годы перестроили домну. В 1847 годуздесь выстроили каменный корпус механического цеха. В 1848 годуна заводе началось производство сибирского булата, удостоенного в 1851 году серебряной медали на Всемирной выставке в Лондоне.

Двумя знаковыми событиями ознаменовался 1855 год:во-первых, на Бачатскойкаменноугольной копи впервые в Кузбассе было проведено разведывательное бурение запасов угля буровыми станками, изготовленными наГурьевском заводе;во-вторых, заводчане выполнили оборонный госзаказ, изготовив 40 чугунных пушечных лафетов для батарей Петропавловского порта на Камчатке.

В 1860 году на заводе построили механическую фабрику, которая выпускала паровые машины мощностью в 100 лошадиных сил и более. Особо следует отметить тот факт, что Гурьевская механическая фабрика стала первым машиностроительным предприятием Сибири.

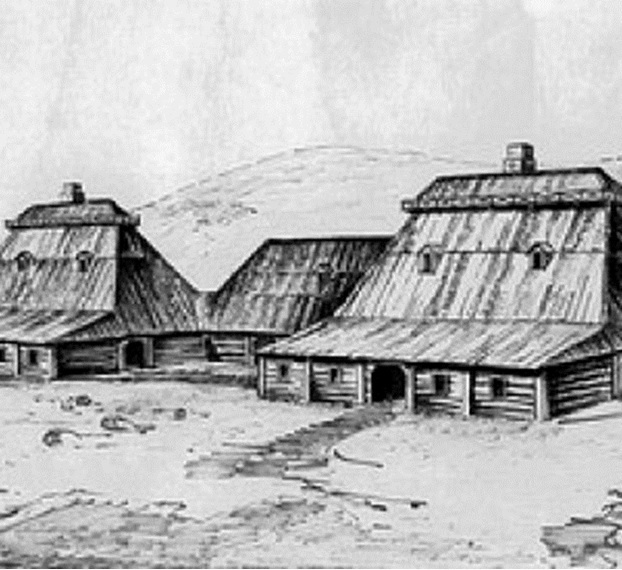

Гавриловский сереброплавильный завод

Золото Салаира

Салаирский край был богат и своим золотом. В октябре 1830 года поисковая партия шихтмейстера Мордвинова открыла в Салаире богатую россыпь золота по берегам реки Фомиха. Содержание золота в россыпи доходило до четырех золотников (17 г. на 100 пудов песка). В этой связи уже в ноябре 1830 годаздесь незамедлительно приступили к добыче этого драгоценного металла.

Уже в апреле 1831 года министр финансов Георгий Канкрин «имел счастие преподнести царю вместе с поздравлениями яичко ко Христову дню» – слиток чистого салаирского золота весом 3 фунта (1200 г). Летом 1831 года в салаирской тайге работало уже 9 поисковых партий, открывших ещё 3 золотых промысла. О неисчерпаемых запасах драгоценного металла свидетельствовал городской голова Барнаула А.А. Черкасов, побывавший в 1887 году в Салаире и написавший в своих очерках: «Золото здесь буквально под ногами, почти все небольшие лога вокруг посёлка содержат в себе россыпное золото, которое добывается не только открытыми работами, но даже в огородах и дворах жителями Салаира».

Духовная жизнь Салаирского края

В Салаире получили своё начало системы здравоохранения и образования Кузбасса. В 1790 году в горняцком посёлке построили первый госпиталь.

В том же году при Салаирском руднике открылась горнозаводская школа, которая стала одной из первых профессиональных школ юга Западной Сибири. Затем школа открылась при Гурьевском заводе. К 1849 году в этих школах обучалось более 100 детей низших горнозаводских чинов. В начале ХIХ векана Томском заводе и при Салаирском руднике открылись первые в Кузбассе библиотеки для горных офицеров и заводских чиновников. Здесь ставили спектакли самодеятельные артисты.

В 1802 году, «исходя из общественной пользы на средства доброхотов» в Салаире был построен молитвенный дом.В феврале 1835 года состоялось освящение деревянной Петропавловской церкви, которая строилась при активном участии ученика великого КарлаРосси архитектора Якова Попова.Иконостас для церкви создал академик Императорской Академии художеств Михаил Мягков.

1861 – 1917 гг.

К началу 1860-х годов Салаирские горнозаводские поселения оставались самыми крупными на территории современного Кузбасса. В 1859 году население окружного города Кузнецка составляло 1700 человек,в то время как в посёлке Салаирского рудника числилось 3430 жителей, селениях Гурьевского заводов — 2045 жителей, в селении Гавриловского завода – 953 человека.

В пореформенный период горнозаводские предприятия Салаира, лишившиеся дешёвой подневольной рабочей силы, вступили в полосу кризиса. В 1870-е – 1880-е годы была приостановлена работа на ряде салаирских приисков. С января 1897 года, то есть через 115 лет эксплуатации, остановил свою деятельность Гавриловский завод, переработав за всё время своего существования 1,8 млн тонн руды, из которой было получено 335 тонн серебра.

Из действующих остался только Гурьевский завод, который после модернизации к 1880-м годам представлял собой настоящий горно-металлургический комбинат, объединивший несколько железорудных копей, Бачатскую и Кольчугинскую угольные копи, древоугольные курени, доменный, литейный, пудлингово-сварочный цеха и механическую фабрику. Сибирские купцы активно приобретали металлоизделия, изготовленные в Гурьевске.

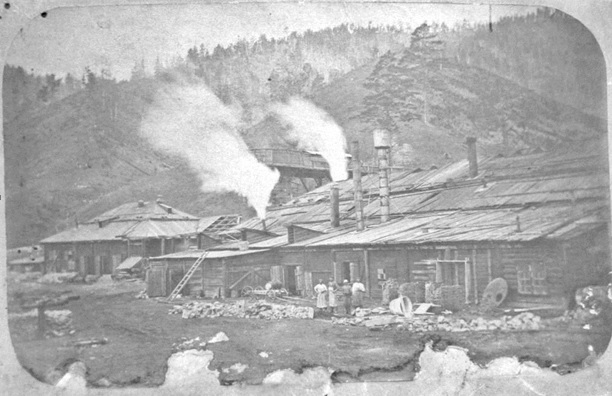

Гурьевский железоделательный завод 1875 г.

Известный учёный-металлург, профессор Н.А. Иосса отмечал, что гурьевское железо с выгодой может конкурировать с уральским. К этому времени сложился эффективный кадровый состав работников завода, сформировались династии гурьевских металлургов. Многочисленные потомки Серебренниковых, Тунгусовых, Сорокиных, Портнягиных, Кошкаровых и др. славят ГМЗ и сегодня.

Благодаря металлу жизнь в заводском посёлке в непростые пореформенные годы не угасла. В конце ХIХ веке вселении Гурьевского завода в 291 доме проживало около 1600 человек. Помимо завода, в Гурьевске имелось 20 кузниц со 120 работниками, трудились 50 слесарей, 60 плотников, 4 горшечника, 10 каменщиков, 10 сапожников, 10 экипажных мастеров, 2 портных.

В горнозаводской школе Гурьевска обучалось 88 мальчиков и 21 девочка. В посёлке работал госпиталь на 10-12 коек. В 1876 году открылась Свято-Троицкая церковь.

После реформ начала 1860-х годов постепенно формировалось купечество Салаирской волости. Купец Ермолаев сумел получить монопольное право торговли металлом на территории всей Томской губернии. Купцы Хмелевцев, Сливенко, Фонарёв владели магазинами.Работали три винных склада, принадлежавшие купцам Платонову, Андроновскому и Сахарову.

Гурьевский лесничий Суведис скупил строения Гавриловского завода и, используя его водоналивное оборудование, построил мельницу. Обустраивались купцы основательно. Дом Сливенко в Гавриловке обитаем до сих пор. Каменный двухэтажный дом Ермолаева уже в течение 110 лет украшает Гурьевск.

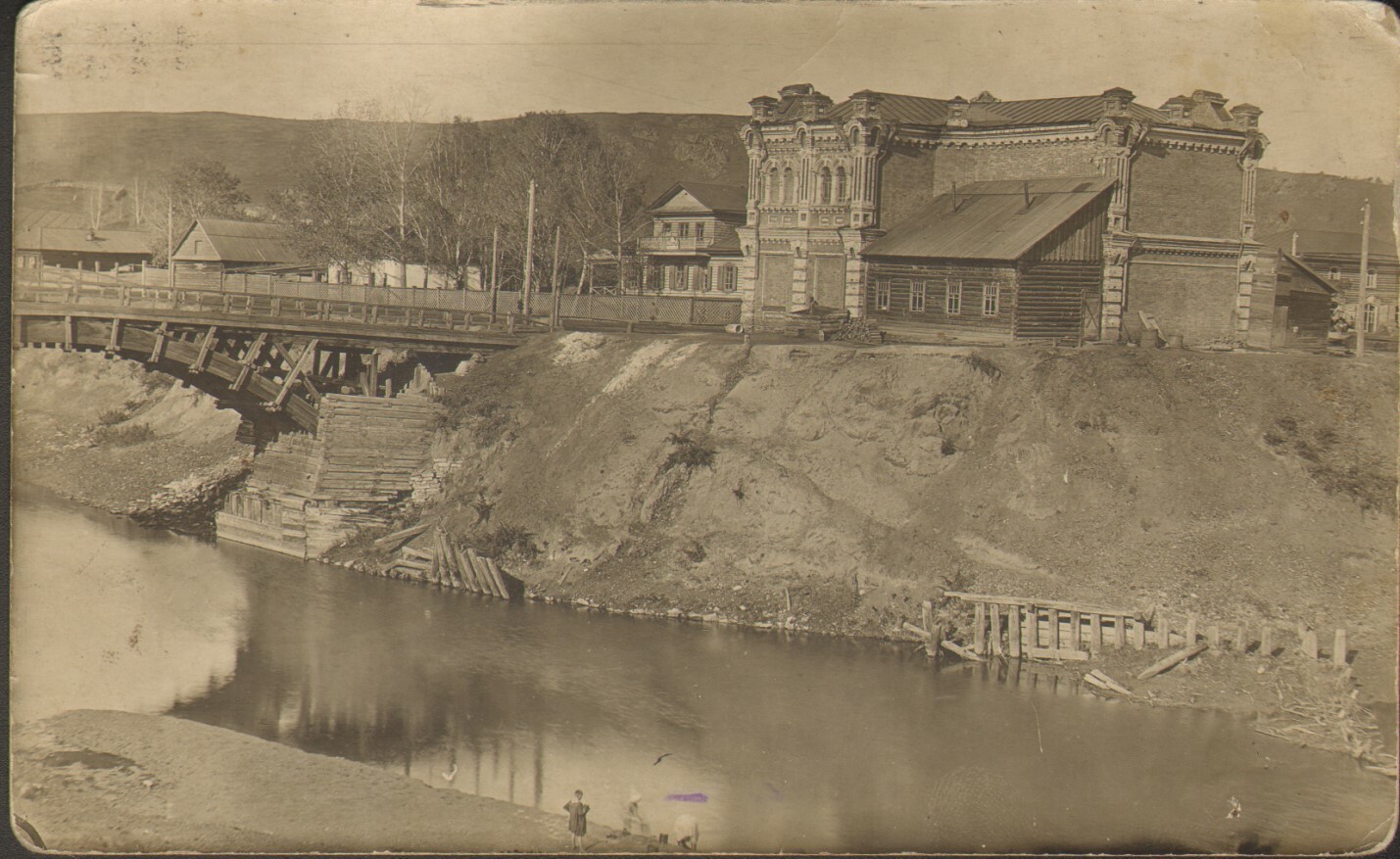

Магазин, особняк с мезонином купца Ермолаева

С 1870 года в крае разрешается мелкое предпринимательство. Незамедлительно открываются салотопенные, мыловаренные, кожевенные, мукомольные, бондарные, гончарные, экипажные, шерстобитно-пимокатные и др. кустарные и ремесленные артели.

Транссибирская железнодорожная магистраль, связавшая европейскую и азиатскую части Российской империи, нанесла урон Гурьевскому заводу: выпускаемый им металл не мог конкурировать с более дешёвым и качественным привозным. Поэтому завод к концу XIX в. постепенно пришёл в упадок.В 1897 году Гурьевский завод был сдан Кабинетом ЕИВ в аренду акционерному обществу Восточно-Сибирских чугуноплавильных и механических заводов, организатор которого Савва Мамонтов решил наладить выпуск рельсов для новой магистрали,но кризис, охвативший Россию, перечеркнул планы арендаторов.В 1899 году обанкротившееся общество вернуло завод Кабинету, однако арендаторы в 1897 году в Гурьевске успели ввести в эксплуатацию первую в Кузбассе электростанцию.

В 1907 году на заводе остановили прокатное производство, в 1909 году – последний раз выплавили чугун. После этого здесь ремонтировали шахтное оборудование.Всё изменилось в 1912 году, когда завод приобрело акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов – «Копикуз». Предполагалось, что Гурьевский завод станет базой для строительства нового железоделательного и рельсопрокатного гиганта, но заводу вновь отвели роль подсобного предприятия.

Село Гурьевское 1910 г.

Только в 1915-1916 годах под руководством Михаила Курако (именно его имя было присвоено ГМЗ в 1966 году), прибывшего в Гурьевск с группой инженеров из Донбасса, на заводе возобновилась выплавка чугуна. В 1916 году домну остановили из-за отсутствия древесного угля, выжиг которого прекратился в связи с истощением лесных массивов, а кокс на устаревшей домне применить возможности не было.

В начале XX века в Салаирской волости продолжалась золотодобыча. Здесь действовали Егорьевский и Салаирский золотые промыслы, дававшие в год 10-12 пудов золота. В 1900 году на золотых приисках Салаира работало 735 человек. В 1905 году именно здесь испытали первую в Сибири драгу. В летний сезон 1906 года драгой намыли 2 пуда и 16 фунтов золота.

Накануне Первой мировой войны в окрестностях Салаира действовало 8 золотых приисков. В годы Первой мировой войны промышленная добыча золота в Салаире почти полностью прекратилась.

Социальная характеристика Салаирской волости конца XIX – начала XX веков представляется следующим образом. В 1882 году в селе Салаирском была открыта первая публичная библиотека. Библиотека в селе Гурьевском начала работу 30 ноября 1893 года. В 1908 году в Салаирском построили каменную Петропавловскую церковь, рядом поставили памятник царю-освободителю Александру II. В Гурьевском имелась одна деревянная церковь и три часовни.

Согласно статистическим данным за 1911 год в состав Салаирской горнозаводской волости входили следующие поселения: сёла Салаирское (2784 человек) и Гурьевское (1880 человек), деревни Гавриловская (1160 человек), Ново-Бачатская (417 человек), Урская (535 человек), Касьминская (120 человек), заимка Крестовская (33 человека), выселок Бирюлинский (63 человека).Работали две церкви – в сёлах Салаирском и Гурьевском. В волости работали три училища: Салаирское волостное; Салаирское при горной конторе и Гурьевское заводское.

Здание механической фабрики Гурьевского завода в начале XX века

Источник: gurievsk42.ru