Кропило – богослужебный предмет, представляющий собою пучек из водостойкого эластичного растения или искусственных волокон, с рукоятью, используемый священником для кропления (т.е. крестообразного обрызгивания) святой водой.

Словарь. Храм

Храм – дом Божий, здание, предназначенное для богослужения: церковь, собор.

Клир (греч. – жребий) – совокупность людей, совершающих богослужение в храме: священник, диакон, чтец, пономарь, звонарь, певчие.

Канонарх — одно из лиц клира. Его обязанностью является предначинание некоторых песнопений. Канонарх должен во всеуслышание провозглашать, что будет петься и на какой глас; затем он провозглашает каждую певческую строку песнопения, которая и повторяется за ним хором. Голос канонарха должен быть сильным, чистым, произношение отчетливым, ясным. Пение с канонархом сохранилось в основном в монастырях.

Клирик – человек, принадлежащий к клиру храма.

Пономарь (гр. — привратник храма) — низший церковнослужитель, помогающий во время богослужения.

Причетник – член причта церкви, церковнослужитель – общее название всех клириков, за исключением диакона и священника. Их обязанность – чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех церковных богослужениях.

Как Получить Ингредиент КИСТЬ Для Рисования👼 В Wacky Wizards🧙♂️/Roblox

Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви: как священнослужители (священник и диакон), так и церковнослужители (псаломщики, пономари и другие).

Регент (лат. – управляющий) – руководитель, дирижер церковного хора.

Хор – собрание певчих для согласного пения. Может быть мужским, женским, детским, смешанным.

Церковнослужитель – низшая степень клира: иподиакон, чтец, свещеносец, которые, не имея благодати священства, посвящаются на то или иное служение в церкви.

Алтарь (лат. – жертвенник) – восточная, главная часть храма, в которой находится престол. Отделена от остальной части храма иконостасом. Согласно церковному уставу, в алтарь могут входить только мужчины.

Амвон (греч. – восходить) – центральная часть солеи напротив Царских врат. Служит для произнесения проповедей, чтения Евангелия и других богослужебных целей.

Аналой (греч.) – высокая подставка с наклонным верхом, на которую возлагаются иконы или богослужебные книги.

Апсида (от гр. — свод, арка) – полукруглый, прямоугольный или многогранный выступ в восточной части храма, где располагается алтарь.

Баптистерий — здание с небольшим бассейном, предназначенное для совершения таинства крещения.

Барабан – венчающая часть здания, обычно цилиндрической или многогранной формы, имеющая купольное перекрытие.

Водружальный крест — деревянный крест, ставящийся при начале строительства новой церкви в том месте, где будет находиться престол.

Глава – наружная часть купольного перекрытия барабана в форме шлема, луковицы, конуса, обычно завершаемая крестом.

Голосники – небольшие камеры или вделанные в верхние части стен храма глиняные кувшины, открытые внутрь помещения и служащие резонаторами для улучшения звучания голосов.

Горнее место — место за престолом в алтаре, где установлены седалища, на которые садятся архиереи и священники во время чтения Апостола.

Гульбище – наружная терраса вдоль стен храма. С алтарной стороны гульбище не делают.

Деисус (греч. – моление) – икона, с изображенными на ней Спасителем – посредине, Богородицей и Иоанном Предтечей – по сторонам. Помещается во втором ряду иконостаса над Царскими вратами.

Жертвенник – специальный стол для совершения проскомидии, находящийся в алтаре, слева от престола.

Завеса – занавес, находящийся за Царскими вратами и закрывающий их со стороны алтаря.

Закомара – полукруглое завершение верхней части стены церковного здания.

Запрестольный образ – икона, помещающаяся на восточной стороне алтаря за престолом и изображающая Спасителя, Божию Матерь или того святого (или событие), которому посвящен храм.

Звонница – сооружение в виде стенки с проемами для подвешивания колоколов, поставленное либо над крыльцом или стеной храма, либо отдельно.

Иконостас – перегородка с иконами, отделяющая алтарь от остальной части храма. Иконы в иконостасе обычно располагаются в несколько рядов. Расположение икон строго определено. Справа от Царских врат помещается икона Спасителя, слева — икона Богородицы. Справа от Спасителя — храмовая икона, то есть изображение того, в честь кого освящен данный храм или алтарь (если в храме не один придел). Над Царскими вратами обычно находится изображение Тайной вечери, а на самих Царских вратах — иконы четырех апостолов-евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Второй ряд иконостаса — праздничный: в нем располагаются иконы двунадесятых праздников. Третий ряд называется деисусным (см. Деисус). Четвертый ряд — пророческий, в нем располагаются изображения пророков. Пятый ряд — праотеческий, на нем изображены праотцы Ветхозаветной Церкви: от Адама до Моисея. Иконостас в совокупности икон выражает идею Вселенской Церкви и наглядно показывает, как мы, верующие во Христа, находимся в духовном общении, единении с теми, кто представляет нас пред Богом и с кем мы составляем единую Церковь Христову.

Канун — невысокий стол с подставкой для свечей и с изображением распятия. На канун ставят свечи с молитвой о упокоении родных и близких, перед ним служатся панихиды.

Катапетасма (греч – завеса) – завеса Царских врат.

Клирос – место в храме, предназначенное для хора. Обычно клироса располагаются на обоих концах солеи.

Кокошники – декоративные закомары, иногда с заостренным верхом, располагающиеся на стенах, сводах, а также вокруг барабанов церковных зданий.

Колокольня – часть церковного здания или особая постройка вблизи него, где развешиваются колокола, иногда в несколько ярусов (см. Звон колокольный).

Купель – сосуд в виде большой чаши, служащий для крещения младенцев.

Купол — самая верхняя часть храма, завершающаяся крестом. Куполов на храме бывает неодинаковое число: один — в честь Единого Главы Церкви — Христа; три — в честь Святой Троицы; пять — в честь Христа и четырех евангелистов; семь — в напоминание о семи таинствах и семи Вселенских Соборах; тринадцать — в честь Христа и двенадцати апостолов.

Лампада (греч. – светильник) – масляный светильник, зажигаемый перед иконами.

Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме

Местный ряд – нижний ярус иконостаса, в котором размещены иконы с изображением Спасителя (справа от Царских врат) и Богородицы (слева от Царских врат), а также местная икона (вторая справа от Царских врат), с изображением святого или праздника, в память которых освящен престол. В местный ряд входят северная и южная двери в алтарь, а также иконы, посвященные праздникам и святым, особо чтимым в данной местности.

Орлец – круглый коврик с изображением орла, на котором во время богослужения стоит архиерей.

Паникадило (от гр. — состоящий из многих светильников) – большая люстра, светильник со множеством свечей или лампочек.

Паперть — площадка (крыльцо, лестница) перед входом в храм.

Пилон (от гр. — ворота) — массивный столб, служащий одной из опор купола или свода храма.

Плащаница – погребальное покрывало, полотно. В богослужебной практике – иконописное или вышитое разноцветными нитями изображение тела Иисуса Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. В Великую пятницу выносится из алтаря на средину храма для поклонения и оставляется там до пасхальной полунощницы, затем снова вносится в алтарь.

Престол – квадратный стол посредине алтаря, служащий местом совершения таинства евхаристии – священное место, где во время богослужения незримо присутствует Сам Бог. Касаться престола и предметов, находящихся на нем, могут только священнослужители.

Придел – особый алтарь, отдельный от главного, содержащий в себе все, что составляет принадлежность всякого алтаря, то есть престол и жертвенник с принадлежностями и прочее. Подобно главному алтарю, отделяется от других частей храма иконостасом, имеет солею и клиросы. Приделы устраиваются в относительно просторных храмах для того, чтобы можно было совершать две литургии в день, поскольку на одном престоле литургия священнодействуется не более одного раза в день. Придел, как и главный алтарь, обращен к востоку.

Притвор – самая западная часть храма, примыкающая к входу.

Рака – гробница, большой, красиво украшенный ларец, в котором помещаются (часто – вместе с гробом) мощи святого.

Ризница – отдельное помещение в храме, где хранятся облачения (ризы) священнослужителей и церковная утварь.

Семисвечник — подсвечник с семью лампадами; стоит за престолом.

Собор — большой храм, имеющий несколько приделов.

Солея – возвышенная часть пола в храме, перед иконостасом.

Трапезная – общая столовая в монастыре или при храме.

Тябло – горизонтально расположенный деревянный брус, на который устанавливаются иконы в иконостасе.

Фреска – живопись водяными красками по сырой известковой штукатурке. Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов православных храмов.

Хоругвь – знамя Христово, знамя Церкви. Хоругви введены святым равноапостольным Константином Великим (IV век), который вместо воинских символов стал изображать на знаменах крест.

Хоры – балкон внутри храма, служащий для размещения церковного хора.

Царские врата – главные врата иконостаса, двустворчатые двери. Отворяются в строго определенные моменты богослужения. Проходить через них могут только священнослужители.

Церковь — храм Божий, сооружение для совершения христианских богослужений, имеющее престол.

Часовня – небольшое здание, увенчанное крестом, напоминающее видом своим церковь, но не имеющее престола. В часовне можно служить молебны, панихиды, читать часы (отсюда и название), совершать и другие богослужения, кроме литургии. Часовни сооружаются в ознаменование каких-либо важных событий, а также на кладбищах, у дорог, над водными источниками.

Шатер – покрытие храма или колокольни, имеющее вид высокой многогранной пирамиды.

Облачение – название одежд, в которые облекаются священнослужители во время богослужения.

Епитрахиль (греч. – на шее) – принадлежность священнического облачения: длинная, широкая лента, надеваемая на шею. Концы ее скреплены пуговицами и спускаются на грудь, доходя почти до земли.

Жезл – символ духовной власти. Древнейшие изображения представляют Спасителя в виде Пастыря (Пастуха) с посохом в руке. С жезлом (посохом) изображались и апостолы. В виду преемственности духовной власти жезл от апостолов перешел к их преемникам – епископам. Жезл в руке епископа является символом его пастырского служения.

Звонцы – маленькие колокольцы, закрепленные на архиерейском богослужебном облачении.

Камилавка (греч. – верблюжья) – головной убор священнослужителей, изготовлявшийся первоначально из верблюжьей шерсти. Имеет цилиндрическую форму, кверху слегка расширена.

Клобук — головной убор монахов, представляющий собой камилавку, прикрытую покрывалом, нижняя часть которого спускается на спину. Патриарх и митрополиты носят белые клобуки, остальные монашествующие — черные.

Митра – богато украшенный головной убор с небольшими иконами, который во время богослужения надевают архиереи, архимандриты и награжденные ею священники.

Набедренник – первая награда, даваемая священнику: продолговатый прямоугольник на длинной ленте, символизирующий Евангелие — Слово Божие. Составляет часть священнического облачения. Располагается под фелонью, на правом бедре, а при наличии палицы — на левом.

Омофор – часть архиерейского облачения, представляющая собой широкую ленту, лежащую на плечах.

Орарь (греч. – стерегу, наблюдаю) – принадлежность диаконского облачения: длинная лента, закрепленная на левом плече.

Палица — ромбовидный плат с лентой, надеваемой через плечо. Носится под фелонью, на бедре, с правой стороны и знаменует собою духовный меч — Слово Божие, которым всегда должен быть вооружен пастырь. Обязательная принадлежность архиерейского облачения, священникам дается как награда.

Панагия (греч. – всесвятая) – небольшая икона Божией Матери, носимая архиереем на груди как знак архиерейского достоинства.

Подризник – богослужебная одежда священников и архиереев (обычно из белого шелка), надеваемая на подрясник во время служения литургии.

Подрясник – длинное, до пят, одеяние монахов и священнослужителей с наглухо застегнутым воротом, длинными узкими рукавами и поясом (в отличие от надеваемой поверх подрясника рясы, имеющей широкие рукава и носимой без пояса).

Поручи – часть богослужебного облачения священнослужителей: манжеты, надеваемые на запястья поверх рукавов подрясника или подризника.

Посох – см. Жезл.

Пояс – часть священнической и архиерейской богослужебной одежды.

Риза, фелонь – парчовое, тканное золотой или серебряной нитью одеяние без рукавов, верхнее богослужебное облачение священника. Ризы – устаревшее общее название священнослужительских облачений.

Ряса – верхнее (небогослужебное) одеяние лиц духовного звания и монахов. Для покроя характерны длинные и очень широкие рукава.

Саккос – верхнее богослужебное облачение архиерея, заменяющее фелонь.

Скуфья – островерхая шапочка, головной убор монахов и священнослужителей.

Стихарь – прямое, длинное облачение с широкими рукавами. Служит верхней богослужебной одеждой диаконов, иподиаконов, а по благословению архиерея – чтецов и пономарей. У архиерея и священника стихарь из тонкой материи и называется подризником, так как другие облачения (ризы) надеваются поверх него.

Храм – дом Божий, здание, предназначенное для богослужения: церковь, собор. Клир Устройство Храма Церковные облачения. Клир (греч. – жребий) – совокупность людей, совершающих богослужение в храме: священник, диакон, чтец, пономарь, звонарь, певчие. Канонарх — одно из лиц клира. Причетник – член причта церкви, церковнослужитель – общее название всех клириков, за исключением диакона и священника. Их обязанность – чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех церковных богослужениях. У архиерея и священника стихарь из тонкой материи и называется подризником, так как другие облачения (ризы) надеваются поверх него. Фелонь – см.Риза.

Кропило

Кропи́ло («кисть для кропления» или просто «кисть», «требное кропило», «церковное кропило», «церковная кисть», «кропильница», «василок», «асперсориум»), – предмет церковной утвари, предназначенный для окропления (обрызгивания) верующих и/или предметов во время совершения особых церковных обрядов. Понятие «кропильница» иногда означает, собственно, само «кропило», а иногда небольшую чашу с крупной ножкой, увенчанную тремя пазами для свечей, из которой священник берет воду для окропления верующих.

Не путать с омонимом «кропило» — огнестрельным английским оружием XV в., имеющим несколько стволов с остриями, заряды в котором воспламенялись в одно время при помощи одновременного возжжения фитилей.

Кропило в Православной Церкви

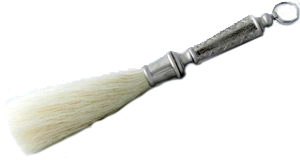

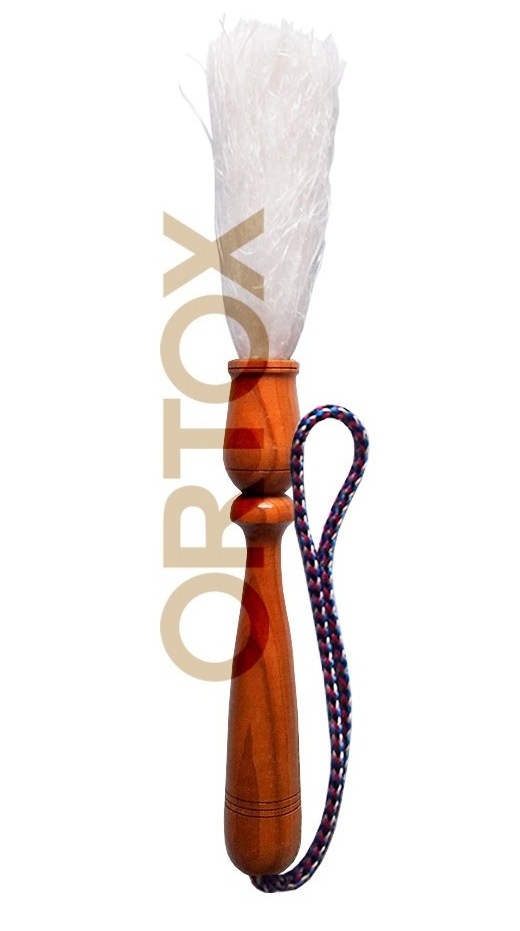

Кропило в Русской и Грузинской Православных Церквах обычно представляет собой кисть с ворсинками, которая закреплена на продолговатой, удобной для захвата, как правило, деревянной рукояти.

В современной Русской Церкви используется несколько типов кропил. Большое и маленькое – разница заключается в размере кисти, кисть большого кропила примерно в три раза больше, чем кисть маленького.

Материал кисти кропила

Ворс кропила и сама кисть представляют наиболее важную его часть. Как правило, исторически в качестве ворса использовались водостойкие и эластичные растения (в частности, иссоп, а также каперсы). В частности, иссоп употреблялся в среде Израильского народа на протяжении периода действия Ветхого Завета, о чем неоднократно сообщается в Священном Писании ( Исх.12:22, Лев.14:4, Лев.14:6, Лев.14:49, Лев.14:51, Лев.14:52, Чис.19:6, Чис.19:18, Пс.50:9 («окропиши мя иссопом, и очищуся»), Ин.19:29, Евр.9:19 ), в качестве жидкости для окропления в Ветхом Завете использовалась кровь жертвенных животных. Иссоп (др.-евр. אזוב, др.-греч. ὕσσωπος, лат. hyssópus), или иначе в славянских странах «синий зверобой», растение семейства Яснотковых, полукустарник, произрастающий в западной и центральной Евразии. Издревле растение было известно в разнообразных отраслях человеческой деятельности – в медицине, в кулинарии, в парфюмерии. Вполне вероятно, что словом «иссоп» обозначалось не только одноименное растение, но и его аналог в тех же регионах произрастания – каперс колючий (сapparis spinosa) и душица сирийская (origanum syriacum).

На Руси кисть кропила изготавливалась или из конского волоса (сейчас этот материал почти не используется), или из пакли – то есть грубого спутанного волокна лубяных культур (льна и пр.). Пакля изготавливалась из очёса непригодных для прядения волокон, то есть отходов первичной обработки, загрязненных кострой. Для современных кропил также используется пакля или пенька. Волокно для кисти кропила также может производиться из таких растений как абака, джут, кенаф, сесбания, сизаль и мн. пр.

Ворс на кисти способствует лучшему захвату воды при макании кропила в чашу с освященной водой (в основном за счет того, что натуральные волокна пакли имеют капиллярно-пористую структуру) и эффективному разбрызгиванию (эффект обильного окропления), так как ворс кисти улучшает разлет капель (для примера кропило в католицизме не имеет или почти не имеет ворса, что приводит к меньшему радиусу разлета капель; в католицизме кропило внешне похоже на небольшую палицу). Вместе с тем, натуральные волокна имеют и отрицательные свойства, в частности, от большого количества воды волокно кисти тяжелеет, слипается, теряет упругость, вследствие чего с течением времени возникает эффект струи, когда окропление происходит не капиллярно, а струйно. Другое отрицательное свойство – пересыхание волокон, а также их гниение вследствие развития болезнетворных бактерий в порах.

Синтетические волокна не подвержены гниению, лучше держат форму. Вместе с тем, они не впитывают и не вбирают в себя воду, вследствие чего не возникает эффекта обильного окропления (как и эффекта струи).

Материал рукояти кропила

Наконец, кропила оснащены разным типом рукояти. Она изготавливается из разнообразного материала – пластика, дерева, металла, иногда из керамики. Рукоять может иметь разнообразную форму – от повторяющей структуру захвата руки до плоской длинно-цилиндрической. Подчас рукоять украшается узорами, христианской символикой, декоративно выполненными словами молитвы и даже небольшими иконками. В некоторых случаях рукоять имеет на конце металлическое кольцо или петлю. Малые кропила, как правило, не имеют кольца или петли на конце.

Подвал храма называется — Подклет. ПОДКЛЕТ — в русской каменной и деревянной архитектуре нижний этаж жилого дома или храма, обычно имеющий служебно хозяйственное назначение … (Большой Энциклопедический словарь). Престолом называется особо освященный четырехугольный стол, находящийся посередине алтаря и украшенный двумя одеждами: нижней белой, из полотна, и верхней — из более дорогой материи, большей частью из парчи. Признание христианской Церкви и прекращение гонений на нее в IV веке, а затем принятие христианства в Римской империи как государственной религии положили начало новой эпохе в истории Церкви и церковного искусства.

Кропило

Кропило в Русской Православной Церкви практически повсеместно представляет собой кисть с длинными ворсинками, закрепленную на продолговатой, круглой в сечении ручке. Ею зачерпывают и разбрызгивают святую воду, окропляя людей, помещения, различные предметы с целью их освящения.

Материалы изготовления

В современном обиходе используется два основных вида кропил: с натуральным или синтетическим ворсом. У каждого из них – свои преимущества. Натуральное кропило удерживает в себе больше воды. Отрицательный момент: части ворсинок могут обламываться и оставаться в емкости с водой. Синтетическое кропило воду не загрязняет, но кропит гораздо сдержаннее.

Варианты изготовления

Кропило может быть совсем простым и стоить совсем недорого, а может являться произведением церковного искусства и стать прекрасным подарком и украшением церковной ризницы.

Различают храмовые и требные кропила. Вторые значительно проще и компактнее, священник берет их с собой отправляясь, к примеру, на освящение квартиры прихожанина.

Ручка требного кропила нередко изготавливается из дерева. Храмовые кропила, как правило, делают из легкого металла.

Несмотря на четко сформировавшийся традиционный облик кропила, встречаются и альтернативные варианты. Творчески настроенные священнослужители изготавливают кропила из растений – в частности, из длинных иголок южной сосны, либо попросту используют вместо них пучки ароматических растений, таких как лавр. На Святой горе Афон в этих целях нередко используют побеги душистого базилика.

Особенности оформления

Драгоценное кропило может быть выполнено из серебра, украшено эмалью и камнями. Как правило, такие кропила используют при архиерейском богослужении.

Особенности использования

В православном богослужении окропление святой водой совершается во время молебнов, при освящении жилищ и предметов, на крестных ходах. Церковная традиция предполагает окропление жилищ освященной по великому чину водой в праздник Крещения Господня.

Полезный совет

Приобретая кропило, следует обратить внимание на следующие моменты:

→ Не линяет ли ворс?

– Будет обидно, если через несколько употреблений кисть для кропления существенно поредеет.

→ Насколько прочно соединены кисть и рукоятка?

– Священнослужители могут поведать немало трагикомических случаев, когда в результате особенно энергичного взмаха рабочая часть кропила отправлялась в неуправляемый полет и хорошо, если не поражала живой цели.

– Удобны кропила с надевающейся на руку петелькой на конце ручки. Эта петелька предотвратит ситуацию, описанную в предыдущем пункте, если поползновение отправиться в полет предпримет целое кропило, что вполне вероятно, когда рука священника намокла.

→ Вес кропила.

Слишком тяжелое быстро утомит священника.

→ Выбирая дорогое, декоративно украшенное кропило, обратите внимание на варианты со сменной кистью – они прослужат гораздо дольше.

Современные священнослужители отмечают, что кропила большинства присутствующих на российском рынке производителей требуют доработки. В частности, отцы рекомендуют капнуть в основание кисти суперклей, либо забить гвоздь. Избежать подобных сложностей позволит приобретение кропила у ответственного производителя.

Из истории

Обряд окропления существовал еще в Ветхом Завете. В знак очищения верующих кропили (обрызгивали) кровью жертвенного животного. Древние евреи использовали для кропления иссоп. «Окропиши мя иссопом и очищуся» (Пс. 50, 8 – 9) — взывал к Богу царь и пророк Давид, покаянно молясь об очищении от греха.

На Руси в старину кропила делали из конского волоса – материала доступного и практичного. Некоторые образцы таких кропил сохранились по сей день. Можно предположить, что издревле существовали и некие аналоги современных кропил с натуральным ворсом, изготовленным из пакли.

Духовно-символическое значение

Святая вода – данный нам Творцом «носитель» Божественной благодати, некий «посредник», с помощью которого освящаются материальные предметы. Человеку, который имеет не только душу, но и тело, легче воспринимать благодать, соединенную с неким веществом. Снисходя к нашей немощи, Господь и даровал нам обряды освящения. Вода является образом благодати Божией потому, что, как воде свойственно омывать и освежать, так и энергия Божества очищает и освящает человека. Как умирает все живое без воды, так погибает душа без Бога.

Церковь свидетельствует об этом, называя Божию Матерь Чашей, черплющей радость. Дискос и Потир берут свое начало от Тайной Вечери. Материалом для их производства служили благородные металлы – золото или серебро. При некоторых храмах есть так называемые крестильные комнаты и даже отдельно стоящие крестильные храмы. Назначение этих помещений – крещение младенцев (по вере их родителей или родственников) и взрослых, сознательно желающих стать членом Святой Православной Церкви. В Таинстве Крещения используется также ковчежец – прямоугольный ящик, служащий для хранения следующих предметов: 1. Сосуда со Святым Миром. 2. Сосуда с освященным елеем.

Священные предметы используемые на православном богослужении

В алтаре главным местом является престол – освященный четырехугольный стол. В первые века христианства в подземных церквах катакомб престолом служила гробница мученика. В надземных церквах престолы сначала были деревянными, в виде обыкновенного стола, потом стали изготовляться из драгоценных металлов, камня, мрамора.

Престол знаменует собой небесный престол Божий, на котором таинственно присутствует Сам Господь Вседержитель. Престол изображает собою и гроб Христов, ибо на нем полагается Тело Христово.

Святой престол и священные предметы, хранящиеся на нем и рядом с ним:

запрестольный крест, святой престол, семисвечник, дарохранительница, напрестольный крест, антимнис, напрестольное евангелие

Соответственно двоякому значению престола, он облачается в две одежды. Нижняя белая одежда называется срачицей, она изображает собой плащаницу, которой было обвито Тело Спасителя. Верхняя одежда,индития, делается из драгоценной блестящей ткани и символизирует славу престола Господня.

Престол является особенным местом присутствия славы Божией и прикасаться к престолу могут только священнослужители.

На престоле находятся антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносица.

Жертвенник и священные предметы, находящиеся на нем:

копие, кадило, жертвенник, лжица, малые покровцы, большой покров воздух, звездица, дискос, святая чаша или потир, ковш с блюдцем, губка

Антиминсом называется освященный архиереем шелковый плат с изображением на нем положения во гроб Господа Иисуса Христа. В антиминс обязательно зашивается частица мощей какого-либо святого. Это правило восходит к первым векам христианства, когда Литургия совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать Божественную Литургию. Слово «антиминс» означает «вместопрестолие», поскольку, по сути, он представляет собой переносной престол. На антиминсе можно совершать Литургию в походном храме или каком-либо другом месте.

На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц Святых Даров.

Антиминс, сложенный вчетверо, заворачивается в шелковый плат – илитон, изображающий собою пелены, которыми повит был Младенец Христос по рождестве, и одновременно ту плащаницу, в которую обернуто было Тело Спасителя при погребении во гробе.

Сверху антиминса полагается Евангелие, обычно украшенное, в драгоценном переплете, с изображениями иконы Воскресения Христова, а по углам – четырех евангелистов.

Рядом с Евангелием полагается крест, потому что на престоле приносится Бескровная Жертва в память той жертвы, которую Господь принес на кресте. Этот крест, как и Евангелие, называется «напрестольным».

Дарохранительницей называется сосуд, в котором хранятся Святые Дары на случай причащения больных. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой церкви.

Дароносицей называется маленький ковчежец, в котором священник носит Святые Дары для причащения больных на дому.

За престолом стоит семисвечник (подсвечник с семью лампадами), а за ним запрестольный крест. Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется горним (высоким) местом.

Налево от престола, в северной части алтаря находится жертвенник – небольшой стол, украшенный со всех сторон драгоценной одеждою. На нем приготовляются хлеб и вино для совершения Божественной Литургии [56].

На жертвеннике находятся священные предметы:

Святая Чаша или потир – сосуд, в который вливается вино с водою, прелагаемое на Литургии в Кровь Христову.

Дискос – небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб для преложения его на Божественной Литургии в Тело Христово. Дискос знаменует собою одновременно и ясли, и гроб Спасителя.

Звездица состоит из двух небольших металлических дуг, соединенных посредине винтом так, чтобы их можно было или вместе сложить или раздвинуть крестообразно. Звездица знаменует собою звезду, явившуюся при рождении Спасителя. Она ставится на дискосе для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор [57] частицам.

Копие – нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из просфор. Оно знаменует то копье, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.

Лжица – ложечка, употребляемая для причащения верующих.

Губка или плат – для вытирания сосудов.

Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так и называются покровцами.

Большой покров, покрывающий вместе чашу и дискос, называется возду хом. Он знаменует собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все покровы изображают пелены, которыми Иисус Христос был повит при рождении, и Его погребальные пелены (плащаницу).

» Кисть для окропления. » Кисточка в руке батюшки. » Кисть в руке священника. » Церковная кисть. » Кисть для святой воды. » Пушистая кисточка для обрызгивания водой при церковных обрядах. » Чем святую воду разбрызгивают. » Его макают в святую воду. » Кисть из церковной утвари. » Кисть, имеющая дело со святой водой. » Кисть, которую окунают в святую воду. » Кисть, обрызгивающая пасхальные яйца и куличи святой водой. » Кисть, обрызгивающая пасхальные яйца и куличи.

- http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_tem_hram__t.html

- https://azbyka.ru/kropilo

- https://ortox.ru/wiki/kropilo/

- http://iamruss.ru/sacred-objects-used-in-orthodox-worship/