В России первой трети XIX века сложилась довольно необычная денежная система. Современникам эти нюансы были понятны, но за давностью лет любопытные особенности денежного обращения стерлись из исторической памяти.

Ноздрев и шинкарка

В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» есть сцена, которая может вызывать непонимание внимательного читателя. Ноздрев в кабаке со своим зятем рассчитывается с шинкаркой: «Сколько тебе? — сказал зятек. — Да что, батюшка, двугривенник всего, — отвечала старуха. — Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее. — Маловато барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка» 1 .

Возникает вопрос, почему шинкарка считает недостаточной сумму в 50 копеек, при том, что первоначально запросила всего 20 копеек (двугривенник). На первый взгляд она должна быть довольна, ведь 50 больше 20.

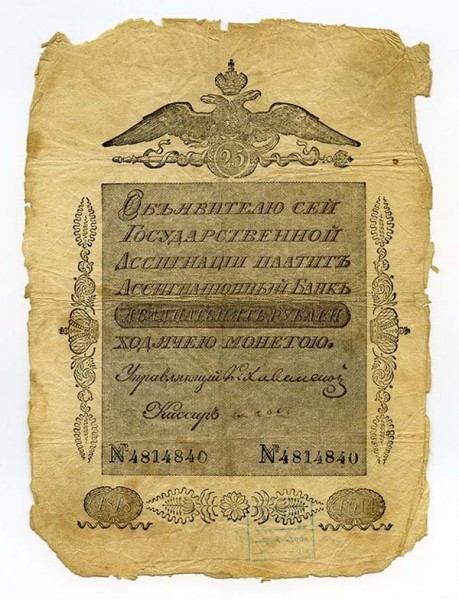

Однако она просила двугривенник в серебряной монете, а с ней рассчитались бумажными деньгами — ассигнациями 2 . Другими словами, она хотела получить в пересчете на ассигнации 80 копеек (в то время 1 серебряный рубль стоил примерно 4 рубля ассигнациями), а получила 50 копеек. Гоголь отмечает, что она в четыре раза завысила цену водки, запросив вместо 20 тех же ассигнационных копеек, 20 копеек серебром. Исходя из курсовой стоимости ассигнаций, шинкарка должна была просить 5 копеек серебром. А она продала свой товар дороже, чем он стоил на самом деле, и поэтому осталась вполне довольной проведенным с ней расчетом.

$525000 КОНСТАНТИНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ В ПРОДАЖЕ САМЫЙ РЕДКИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ РУБЛЬ РОССИИ СТОИМОСТЬ

Что такое «лажи»?

В денежном обращении России начала XIX в. наблюдалось такое явление, как простонародные лажи, из-за которого и появлялись коллизии в денежном обращении.

Выдающийся русский экономист М.И. Туган-Барановский отмечал, что в мире существует три основные формы денежного обращения: металлическое обращение, при котором денежная система основывается на каком-либо металле, бумажное, базирующееся на неразменных на металлы бумажных денежных знаках, и смешанное.

Первый и второй типы денежного обращения были самыми распространенными в большинстве стран мира в XIX в. В России же после 1812 г. сложилась уникальная денежная система — четвертый вид денежного обращения. Эту денежную систему отличало, во-первых, то, что параллельно обращались бумажные и металлические деньги, во-вторых, такой тип денежного обращения предполагал существование лажей у серебряного рубля по отношению к ассигнациям. «Ассигнации не обладали неизменным принудительным курсом, и их легальный курс изменялся в зависимости от биржевого лажа…» 3 Возникла своеобразная «раздвоившаяся валюта» 4 , когда денежные знаки одного и того же наименования, обладали различной ценностью и имели разный диапазон использования.

Что же представляет собой лаж? В современном русском языке это слово имеет негативный смысл. Думается, виной тому как раз рассматриваемая ситуация в денежном обращении. Термин «лаж» происходит от итальянского слова aggio, означающего превышение рыночной цены валютных курсов, золота, векселей и других ценных бумаг над установленным номиналом.

Серебряный рубль. Цены тех времён#история #инвестиции #монета #нумизматика #серебро #сметана

В России начала XIX в. вместо лажа иногда использовали слово «промен», указывая сумму бумажных денег при обмене на деньги из золота или серебра. Во Франции подобную надбавку к стоимости полноценных денег называли prime, а в Великобритании — premium. В России же эту надбавку называли различными синонимическими терминами: премией, ажио, лажем, имея в виду одно и то же явление 5 .

По утверждению выдающегося государственного деятеля и талантливого ученого М.М. Сперанского, слово «лаж» употреблялось в экономическом обиходе только в контексте товарообменных сделок или, точнее, «при покупке товаров, как наличной, так и долговой» 6 . При приобретении товаров за наличные деньги лаж означал «те проценты, коим при платеже за товар серебром, возвышают серебро против разменной его цены; а при платеже ассигнациями, он означает те проценты, кои уступаются из цены товара на ассигнации» 7 .

Цена удобства

Интерес публики к появлению в денежном обращении ассигнаций объяснялся портативностью бумажных денег и, следовательно, их удобством в обращении. В результате новые бумажные деньги, появившееся в России в 1769 г., во времена царствования Екатерины II, стали меняться с надбавкой на медные деньги, или, как в то время говорили, с лажем на ассигнации 9 . Обесценивание ассигнаций, произошедшее впоследствии из-за их чрезмерной эмиссии, изменило вектор лажа в противоположную сторону. Частные лица при обмене медных денег на ассигнации стали платить от одной до двух копеек, а ассигнаций на медные деньги — по восемь и более копеек 10 .

До начала XIX в. понятие лажа использовалось больше в среде участников российского денежного рынка, главным образом среди финансистов и чиновников. Общеупотребительным это понятие стало после указа 1812 г., вновь превращавшего ассигнации в законное платежное средство. Согласно указу 1812 г. все платежи должны были производиться исключительно ассигнациями.

Плательщикам было запрещено рассчитываться серебряными деньгами. При этом государством преследовалась основная цель — повысить привлекательность ассигнаций и повысить их курс по отношению к серебряному рублю. В качестве второстепенной цели предполагалось сократить количество злоупотреблений чиновников при приеме в качестве платежей разнокачественной монеты из драгоценных металлов. Монеты из драгоценных металлов, находившиеся в обращении, были не только российской, но и иностранной чеканки, они имели разные вес и пробу, степень изношенности и другие различия, что открывало для чиновников широкое поле для злоупотреблений.

Для оптовых купцов существование параллельных валют не вызывало особых неудобств. Они, как правило, были хорошо информированы о биржевых курсах ассигнаций и серебряного рубля на момент совершения своих сделок.

Из-за курсовой неустойчивости расчет лажа должен был производиться буквально по каждой сделке, поэтому требовалось каким-то образом стабилизировать цены. Эта стабилизация осуществлялась при помощи лажей, рожденных народной инициативой, именно поэтому они стали назваться «простонародными». Название «простонародные» правильнее было бы трактовать как обыденные или частные, так как возникали они при торговле между частными лицами. Сперанский считал, что «простонародный лаж есть не что иное, как особого рода счет биржевого курса, изобретенный сперва мелкими торговцами, потом принятый и в торговле оптовой» 11 .

Как это работало?

Так как курс ассигнаций изменялся по отношению к серебряному рублю, то курсовые колебания должны были оперативно отражаться в ценах товаров 12 . Цены товаров выражались в ассигнациях и серебряных рублях, но не по текущему, всегда изменчивому курсу, а по условно-постоянному курсу. Этот условный курс устанавливался произвольно «народною привычкой» и равнялся 4 рублям ассигнациями за 1 серебряный рубль. Курс ассигнаций мог меняться, но идеальная счетная единица оставалась неизменной, а именно 1 ассигнационный рубль равнялся 25 копейкам серебром. Подобное исчисление цен получило название «счета на монету», а «счетный рубль» в литературе той эпохи именовали монетным рублем 13 .

В таких условно-счетных ассигнационных или «монетных рублях» выражались цены на товары и услуги в России того времени. Население быстро привыкло к таким ценам и охотно ими пользовалось при заключении сделок. Привычка пользоваться условным ассигнационным рублем «так въелась в сознание русских людей, что они им пользовались в качестве меры стоимости товаров и услуг вплоть до Крымской войны, хотя еще в 1839 году это было запрещено законодательно» 14 .

Предположим, цена на товар была установлена по условному курсу: 400 рублей ассигнациями за 100 рублей серебром, тогда владелец ассигнаций не имел бы выгоды от покупки, так как переплачивал бы за товар, а владелец серебра недоплачивал бы. В результате владелец ассигнаций имел бы право на скидку с цены товара, а владелец серебряных монет должен был бы приплачивать к цене товара. Эти корректировки цен и составляли суть так называемых «простонародных лажей», которые преследовали главную цель — избежать ущерба для одного из контрагентов.

Издержки

Зачастую при товарообменных сделках курс ассигнаций занижался до 4,20 руб. по сравнению с обычным курсом в 3,50-3,60 руб. Перекупщики и торговые посредники серьезно обогащались на курсовой разнице. Страдали же в первую очередь крестьяне и отчасти дворяне.

Они считали, что если в сделке по продаже своей продукции купцам-перекупщикам зафиксирован определенный курс ассигнаций, то в соответствии с ним они и должны производить расчеты. Однако при уплате налогов выяснялось, что они должны осуществлять платежи по более высокому курсу ассигнаций. Получалось своего рода дополнительное налогообложение в пользу мошенников.

Естественно, что такое положение дел вызывало недовольство. Сперанский в своей «Записке о монетном обращении…» приводил пример того, как происходил обман некоего условного крестьянина с помощью лажа. Крестьянин, привезя на рынок рожь, назначал ей цену в ассигнациях, купец, «даже добросовестный» желал купить крестьянское зерно, но на серебро, которое он оценивал в 375 коп. ассигнациями за 1 руб. звонкой монетой. Крестьянин, естественно, чтобы удостовериться, сравнивал курс ассигнаций, предложенный ему купцом, с курсами по аналогичным сделкам у других участников рынка. Убедившись, что все остальные крестьяне продают по такому же курсу и, значит, его не обманывают, он заключал сделку, уверенный в ее выгодности.

Осознание того, что его обманули, наступало у крестьянина некоторое время спустя, после посещения им казначейства по поводу уплаты податей, когда он узнавал, что в действительности серебряный рубль оценивался в 360 копеек. Сперанский замечал, что даже самый честный меняла мог предложить обманутому сельскому жителю в лучшем случае 352 коп. за серебряный рубль.

Не стоит думать, что при каждой сделке производился расчет лажа, т.к. этот процесс долгий. К тому же большинство участников торговых операций не обладали соответствующей математической подготовкой. Для расчета лажей использовались таблицы с заранее рассчитанными значениями 15 .

После 1816 г. курс ассигнаций стал медленно расти по отношению к серебру. Выкуп бумажных денег был обусловлен признанием их в качестве государственного долга в 1810 г. В то время государство считало обязательным для себя возвращать долги обществу. Именно поэтому было решено выкупить излишнее количество ассигнаций и восстановить их паритет с серебряным рублем.

В результате возник дефицит ассигнаций и во многих губерниях правительство разрешило принимать платежи «звонкой монетой». Это было закреплено в указе Государственного Совета от 1827 г. Однако порядка в денежных расчетах стало еще меньше. Появилось несколько разных курсов ассигнаций: податной, таможенный, вексельный, биржевой и уже упомянутый простонародный.

Но «счет на монету», выручавший население путем привязки цен к неизменному количеству серебра, стал источником еще большей неразберихи в денежном обращении. Причиной новых неурядиц стало обесценивание серебра и рост курса ассигнаций. Иначе говоря, возник лаж, но уже не на серебро, а на ассигнации. У населения пропала «точка опоры», в качестве которой всегда выступала ценность серебра, а вместе с ней исчезла и какая-либо определенность.

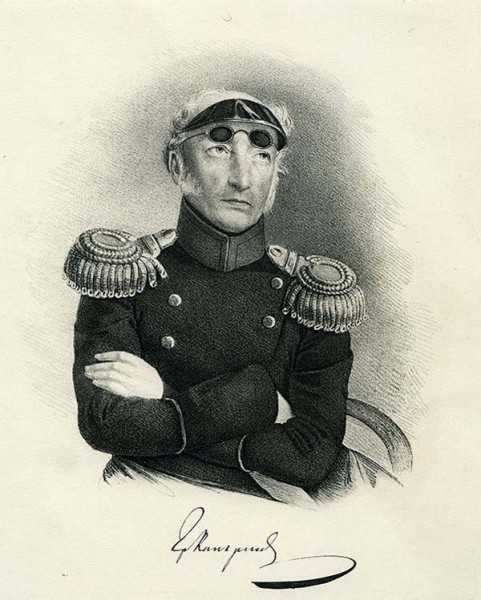

Существование параллельных валют дезорганизовывало денежное хозяйство страны и породило высокий уровень издержек в торговых операциях, в первую очередь для частных лиц. Само наличие в экономике и денежном хозяйстве двух параллельных валют в теории считается свидетельством экономического неблагополучия страны. Особенно оно опасно в ситуации, когда обе эти валюты неустойчивы. Навести порядок в неустойчивом и хаотичном денежном хозяйстве России позже пытался министр финансов Е.Ф. Канкрин.

Параллельные деньги и простонародные лажи «освоили народ с курсами, дали возможность все переоценить с ассигнаций на серебро, устранили несоответствие цены бумажных денег (на металл) с их покупною способностью (ценностью) — на другие товары» 16 . Посредством простонародных лажей население России освоило азы рыночной экономики. «Деньги не сделали людей умнее, они заставили их думать по-новому — числами и их эквивалентами. Это сделало мышление менее персонифицированным и более абстрактным» 17 .

Примечания

1. Гоголь Н.В. Мертвые души. СПб. 2015. С. 94.

2. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М. 2014. С. 56.

3. Там же.

4. Евзлин З.П. Деньги (бумажные деньги в теории и жизни). Л. 1924. С. 54.

5. Боголепов М.И. Бумажные деньги. Пг. 1922. С. 17.

6. Там же.

7. Там же.

8. Шторх П.А. Материалы для истории государственных денежных знаков в России с 1653 по 1840 год. СПб. 1868. С. 62.

9. Кауфман И.И. Из истории бумажных денег в России. СПб. 1909. С. 56.

10. Там же. С. 62.

11. Сперанский М.М. Указ. соч. С. 23.

12. Друян А.Д. Очерки по истории денежного обращения. М. 1941. С.11.

13. Там же. С. 13.

14. Кауфман И.И. Указ. соч. С.76.

15. Ер-Енц А.К. Русская нумизматика или вспомогательные таблицы для счисления денег. СПб. 1840.

16. Мигулин П.П. Регулирование бумажной валюты в России. Харьков, 1896. С. 15.

17. Везерфорд Дж. История денег: Борьба за деньги от песчаника до киберпространства. М. 2001. С. 48.

Текст: Александр Дубянский (д.э.н.) , оригинал размещен в «Российской газете».

Источник: sovmint.ru

Что можно купить на рубль: ценность рубля от Петра 1 до наших дней

История российского рубля показывает, что ему удалось побывать и крупным номиналом, который не каждый может себе позволить, и ничтожным.

Рассмотрим, как менялась ценность рубля на протяжении нескольких веков, начиная с Петра I до сегодняшнего времени. Информация о стоимости товаров приводится в книгах (например, кулинарных), документах, газетах, бухгалтерских записях некоторых купцов. При этом, приводя стоимость тех или иных продуктов, не всегда стоит соотносить их с современностью. Реальную покупательную способность номинала исследуют через золотое обеспечение, колебание рубля по отношению к иностранной валюте или корзине покупателя. Однако все три способа имеют особенности, которые усложняют сравнение ценности рубля разного времени.

Добрая монета — цена рубль: покупательная способность денег Петра I

Пётр I дал толчок развитию экономики. Его интерес к организации государственных процессов в зарубежных развитых странах позволил поднять Россию на новый уровень.

Побывав в Европе, правитель увидел новые способы чеканки монет. В России всё ещё чеканились чешуйки: монеты из расплющенной серебряной проволоки с оттиском. В отличие от зарубежных денежных знаков, они имели неровную округлую форму. На стыке 17-го и 18-го столетий Пётр начал чеканить монеты по стандартам монетного производства европейских стран.

В обороте появились крупные круглые монеты из золота, серебра и меди. Но привычные населению чешуйки прекратили делать лишь к 1718 году. Петровский рубль серебряная монета. Он выпускался с 1704 по 1925 гг., и надпись, которая вырезалась на некоторых вариантах штемпеля, была символичной: Монета добрая, цена рубль.

Каков был заработок человека той или иной профессии? Какие продукты он мог себе на эти деньги позволить?

Месячные зарплаты на 1711 год были следующие: прапорщик петровской армии получал 50 целковых (рублей серебром), русский генерал 1800 рублей. При этом иностранные солдаты получали больше. Рядовой полевой пехоты получал 11 рублей в месяц, писарь 40, канцелярист 70. Нижним чинам солдат отпускалось провиантское довольствие из расчета 4 копейки на бойца, то есть на рубль он питался 25 дней.

На эту сумму покупали сотню живых куриц, 3 крупных осетра или 8 овец. А также 10 рубах, четыре или две пары сапог. В Сибири в 1718 году за рубль приобретали 180 пудов ржаного хлеба.

Золотой и серебряный рубль Елизаветы Петровны

Несмотря на то, что Елизавета Петровна многое делала для развития России, она практически разорила страну, имея склонность к роскошеству. При её правлении рубль чеканился в серебре с 1741 по 1761 год.

Весёлая царица была Елисавет: поёт и веселится, порядка только нет, так иронически охарактеризовал императрицу А. Толстой. Императрица любила маскарады и балы, учреждала строительство дворцов (Зимний дворец в Петербурге и Большой дворец в Царском селе). Для дворцового обихода Елизавета Петровна завела особые деньги, чеканившиеся из золота. Был среди них и золотой рубль.

Но экономическая и финансовая ситуация в стране была критическая: изо дня в день у государства копились долги. Фонды истощались: так, по указу в 1758 году Дворянскому банку следовало внести 7000 р., но он опустошил кассы и выдал только 3000 рублей. Казначейство обращалось за помощью к Монетным дворам, у которых уже не имелось средств.

В 1759 году Иван Петрович Шувалов монополизировал торговлю мясом и поднял его стоимость: за один рубль покупали не сто фунтов мяса, как ранее, а 16,6. Благодаря этому в его руках имелись большие средства. Тем не менее, несколько лет спустя он умер, задолжав государству более миллиона рублей.

Несколько интересных сведений о покупательной способности рубля мы можем найти в книге Дочь Петра Великого Казимира Валишевского. В 1753 году на 1 рубль покупали:

- почти четыре пуда ржаного хлеба,

- около 7 кг масла,

- 8 пудов солонины.

Среди людей из аристократической среды появилась мода пить шампанское, бутылка которого стоила 1,5 рубля. Чай в это время тоже считался деликатесом: за рубль предлагали половину фунта. Рубль цена двух крепостных девочек. Взрослые крепостные (тем более мужчины) стоили дороже: от 10 до 30 рублей.

Один рубль Николая II

При Николае II в России впервые доходы превышали расходы, а налоги были меньше, чем в европейских странах. Это позволило стране развивать промышленность и наращивать приток капитала из других стран.

Какова была ценность рубля при императоре?

Возьмём для примера работу крестьянина. В конце 1800-х начале 1900 годов он часто был вынужден заниматься промыслами: работать на фабрично-заводских предприятиях, осваивать ремёсла. Автор исследовательского труда Н.А. Рубакин Россия в цифрах приводит средние значения зарплат этих видов деятельности: на 1 душу обоего пола приходится 1 рубль в месяц.

Однако среднее число не до конца даёт понимание стоимости оплаты труда. Поэтому в книге также приводится годовой заработок крестьянина, распределённый по разным территориям. Наибольшая зарплата выплачивается в Санкт-Петербургской губернии 169 рублей. Наименьшая на востоке, северо-востоке и севере (кроме Санкт-Петербургской губернии) 54 рубля в год.

Следовательно, максимальный заработок крестьянина на промыслах чуть менее 1 рубля за 2 дня, минимальный 1 рубль за неделю. Если крестьянин работал на помещика, то его годовой доход составлял 16 рублей 60 копеек, то есть немногим более 1 рубля в месяц. Женский труд ценился ниже мужского.

По какой цене в это время приобретали товары? Сколько можно приобрести на 1 рубль? Приводятся следующие данные на 18961900 гг.:

- 2 пуда овса (49,6 коп. за пуд),

- 2 пуда ячменя (53,2 коп. за пуд),

- 2 пуда просо (49,9 коп. за пуд),

- 1 пуд подсолнечника (1,07 руб.),

- рапса (1,04 руб.)

- 5,5 пудов картофеля (17,9 коп. за пуд).

В 1907 году мы узнаём о ценах на продукты из книги Кулинарные записки, где наравне с предложением блюд прописывается стоимость ингредиентов. На сумму приблизительно в один рубль (а точнее, 93 копейки) можно было приготовить обед, рассчитанный на 5 человек, в состав которого входят: котлеты, в рецепт которых включались огузки (часть туши курицы), масло сливочное и русское, горошек, яйцо, чёрствый хлеб и пряности. Помимо котлет, обед предполагает суп и лимонный мусс, которые добавляют к стоимости ещё 87 копеек.

На 1 рубль можно приготовить половину порции (опять же, рассчитанную на 5 человек), состоящую из супа с клецками, тушёной говядины с гарниром, сливочным кремом. Ещё один вариант обеда: половина порции свежих щей, фаршированного рулета и лимонного желе.

По этим данным становится видно, что на 1 рубль можно было купить 33 яйца, 4 фунта русского масла, 100-200 картофелин, 20 лимонов, 5 фунтов грудинок, 100 луковиц, 2 с небольшим фунта осетрины.

Рубль в РСФСР и СССР

Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.

Пожалуйста, сказал он с серьёзной деловитостью. Какую?

МедикАмент и медяками.

Рубль.

Почему же так мало?

(с) Юрий Олеша

Такую сумму предложил Маяковский, потому что в слове медикамент ударение ставится иначе. А мало он предложил или много разберёмся дальше.

По данным исторических сочинений и мемуаров можно предположить, что Олеша впервые увидел Маяковского в начале 20-х годов, где поэт читал поэму Сто пятьдесят миллионов, а сам Маяковский умер в 1930-м, следовательно, здесь говорится о рубле Советской эпохи. Однако рубль начала 20-х годов, при гиперинфляции, существенно отличается от рубля 1924 года, который начал стабилизироваться.

В 1921 году на рынке фунт чёрного хлеба стоил 2000 рублей, фунт масла и сахара 20000 рублей, мяса 6000 рублей. Таким образом, покупательная способность рубля в этот период была нулевая. В это время и зарплату частично натурализировали: выдавали её изделиями фабрики и пайком. Как упоминал автор книги Самая мелкая мелочь Вячеслав Стороженко, 1 стакан соли менялся на 10 фунтов овса, шинель на 15 фунтов гречки, 1 пуд муки на 100 аршин ситца. Разумеется, все серебряные рубли, чеканившиеся в этот период, оказались в обороте намного позже.

Для стабилизации рубля было проведено несколько реформ, в частности, в 19221924 годах, когда керенки, николаевки и другие денежные знаки были обменяны на новые. Надёжность рубля была достигнута только к 1924 году, когда стали выпускать казначейские билеты СССР, а в оборот вернули серебро и мелкие медные монеты.

В январе 1927 года на рубль можно было приобрести следующее:

- 10 кг пшеничной муки,

- 3,3 кг перловой крупы,

- 2 с небольшим кг сельди,

- почти 2 метра ситца.

При этом зарплаты были следующие:

Фельдшер в 1927-1928 году получал 55 руб., учитель 1 ступени 52 рубля. Работники железнодорожного транспорта в 1924 году получали 44 рубля, в 1927 87,6 рублей. Директор завода в 1924 году мог получить 309,5 рублей.

Рассмотрим стоимость товаров и зарплаты рабочих разных специальностей в более позднее время, когда монету уже чеканили не из серебра, а из медно-никелевого сплава. Ориентиром нам станет статистический сборник Торговля СССР 1988 года. С 1960 по 1988 годы среднемесячная заработная плата по разным отраслям стабильно увеличивалась. Приведём пример зарплат по общественному питанию: в 1960 году она составляла 48,1 рубль, 1970 82,6 рублей, 1980 119,4 рубля, 1988 145,4 рубля. Значительнее всего повысились зарплаты работников рыбной промышленности: от 137,5 рублей в 1960 году до 400,9 рублей в 1988-м.

Что можно было позволить себе купить на рубль? Килограмм сельди в 1970 году выходил ровно в эту сумму, в другие годы стоил несколько выше рубля. Десяток яиц также придерживался планки в 1 рубль и 3-4 копейки. Бобовых на эту сумму выходило на 2 кг с небольшим.

Зато при покупке кондитерских изделий в 1970 году, чтобы уложиться в 1 рубль, стоило ужаться до полукилограмма, а в другие года ещё сильнее. Чай стоил довольно дорого: на рубль можно было приобрести только шестую или седьмую часть килограмма. Картофеля на рубль можно было набрать от 6 до 10 кг.

В 1975 году один рубль стоил метр хлопчатобумажной ткани, в предыдущие года немного дешевле, в последующие дороже. Одежду за рубль, по данным статистической сводки, не продавали, самые дешёвые вещи (мальчиковые сорочки) в 1970 году стоили 2,8 рубля, а в 1988 4,51 рубля.

Покупательная способность рубля в России наших дней

Пережив период гиперинфляции в середине 90-х, привычного нам вида современный рубль после денежной реформы с 1 января 1998 года возвращается в кассы и кошельки. И почти сразу начинается падение его покупательной способности. Несмотря на то, что в современной России копейки ещё встречаются в обороте, купить на них что-либо невозможно. А можно ли купить что-то, если в руке единственная рублёвая монетка?

Оказывается, можно. Это коробок спичек, одноразовая ручка, один саморез, а также товар в рамках предложения Купи товар за рубль при наборе определённой суммы. Безналичным рублём можно оплатить разовый показ рекламы в интернете. Выбор товаров за рубль очень невелик. И всё же хочется верить, что времена, когда он снова превратится в весомую монету, ещё наступят.

Источник: cennye-monety.ru

Стоимость редких царских монет номиналом 1 рубль

Монеты царской России поистине отображают историю веков, так как на них изображаются портреты важных для империи людей, символика, атрибуты и интересные события тех времен.

Царский серебряный рубль появился в 1704 благодаря Петру I. Он был похож на польский талер 1630 года. нехватки серебра до 1730 года рубли выпускались как польские талеры из заграничного металла. Копирование монет вызвало в 1705 году ошибку в дате выпуска, что сделало их очень ценными для современных нумизматов. Стоимость такой монеты с браком в три раза дороже обычной.

Одним из самых известных царских монет является «Константиновский рубль», отчеканенный из серебра в 1825 году. Рубли выпустили перед вступлением на престол цесаревича Константина, но его отказа от престола информация о монетах была засекречена. О них стало известно только спустя 55 лет. Александр II оставил одну монету себе, вторая ушла в Эрмитаж, а остальные членам семьи император. Рыночная стоимость такого экземпляра составляет сто тысяч долларов.

На сайте указана ориентировочная стоимость монет, реальная цена будет зависеть от их сохранности и других факторов.

Главная / Монеты / Царские монеты / 1 рубль (редкий)

- Царские монеты

- Монеты СССР

- Монеты России

- Иностранные монеты

- Наборы монет

- Александр 1

- Александр 2

- Александр 3

- Анна Иоанновна

- Екатерина 1

- Екатерина 2

- Елизавета

- Иоанн Антонович

- Николай 1

- Николай 2

- Павел 1

- Петр 1

- Петр 2

- Петр 3

- Алексей Михайлович

- Борис Годунов

- Василий Шуйский

- Владислав Жигимонтович

- Второе земское ополчение

- Иван Грозный

- Иван и Петр

- Лжедмитрий I

- Михаил Федорович

- Золото

- Серебро

- Бронза

- Медь

- Платина

- Серебро-Медь

- Алюминий

- Белый металл

- Железо (Сталь)

- Мельхиор (медь-никель)

Денежная единица (1)

- Абаз

- Алтын

- Бисти

- Гривенник

- Гривна

- Грош

- Денга (Деньга)

- Денга/Пара

- Денежка

- Злотый

- Копейка

- Марка

- Пенни

- Полтина

- Полуполтинник

- Полушка

- Пули

- Рубль

- Рубль/Злотый

- Солид

- Талер

- Тинф

- Червонец

- Шестак

- Дукат

- Ефимок

- Жетон

- Копейка/Грош

- Копейка/Злотый

- Копейка/Пара

- Полполтины

- Пуло

- Франк

Источник: nummi.ru