В конце ХIII — начале XIV веков в письменных источниках говориться о новом названии крупной «монолитной» платежной единице «рубль», которую относят к сфере обращения серебра. Появление этой платежной единицы «рубль» имело огромное значение для дальнейшего развития русской денежной системы. Первое название «рубль» встречается в новгородской берестяной грамоте, датированной концом XIII в.

Берестяная грамота XIII в., на которой впервые упоминается рубль. После появления в Новгороде на рубеже ХШ-XIV вв. горбатого слитка двойного литья, содержавшего 170,1 г серебра и получившего название «рубль», кунная система, как она засвидетельствована записью 1399 г. в торговых книгах Тевтонского ордена, приобрела следующие соотношения единиц:

Рубль = 13 гривнам = 91 беле = 364 кунам = 170,1 г серебра,

гривна = 7 белам = 28 кунам = 13,08 г серебра,

бела = 4 кунам = 1,87 г серебра,

куна = 0,467 г серебра.

В Новгороде горбатые слитки-рубли продолжали лить вплоть до 1447 г. В других русских землях (Москва, Тверь и др.) рубль как платежная единица появился не раньше начала XIV в. В этих землях он представлял собой серебряный слиток, имевший половинную часть денежных серебряных гривен весом в 195 грамм. Сначала в XIV веке в хождении появились половинные части гривны, а затем слитки с половинным весом в 97,5 грамм стали литься как самостоятельные денежные единицы, на которых стали проставляться собственные клейма.

Денежная реформа. Что это? // История России в денежных реформах в 15 частях. Часть 1

Эта новая денежная единица также получила название «рубль», о чем ясно свидетельствует первое упоминание в Тверской летописи 1316 г. Впоследствии этот вариант стали называть «московским рублем». Московский рубль — серебряный слиток был самостоятельной денежной единицей, причем специфичность веса московского рубля по сравнению с новгородским отмечалась летописями начала XIV в.

Новый термин «рубль» получил быстрое самораспространение и всеобщее признание, и стал единственным наименованием для двух крупнейших различных денежных единиц — московской и новгородской.

Во второй половине XIV в., когда в русских княжествах появились монеты, рубль стал делимым и разменным для осуществления мелких платежей. Монетные системы с того времени стали основываться на весе монет. Вес рубля становится весом ста серебряных монет. Наряду с рублем существовали производные от него счетные единицы — «полтина» и «четверть». Об использовании полтины как реального платежного средства есть упоминание в Новгородских летописях.

Разрубленный на две половины рубль составлял две полтины. Четвертая часть оставалась счетным понятием. Наибольшие масштабы деление слитков приняло в позднейший период их существования, скорее всего в XV в. Отличительной чертой поздних рубленых полтин является то, что на многих из них имеется одно или несколько различных клейм. Вид на некоторых клеймах были похожи на изображения русских монета, чеканка которых была возобновлена в последней четверти XIV в. Правильность деления слитка пополам удостоверяло повторное клеймение полтин во избежание умышленного срезывания серебра. Поскольку клейма ставились часто, можно сделать вывод, что этот процесс происходил во многих городах Руси.

История рубля

Источник: izhig.ru

Реформа Канкрина

Одним из важных этапов в формировании единой денежной системы России называют период 1820-1843 гг., завершившийся, реформой 1839-1843 гг., создавшей денежную систему, основанную на серебре с элементами биметаллизма.

Каковы же условия, предпосылки, этапы и результаты осуществления этой реформы?

Ее теоретическая разработка была осуществлена М. М. Сперанским при участии профессора Петербургского педагогического института М. А. Балугьянского и крупного русского финансиста Н. С. Мордвинова в так называемом «Плане финансов». «План» предполагал проведение денежной реформы через изъятие и уничтожение всех ранее выпущенных ассигнаций. Их место отводилось обеспеченным серебром банкнотам, для выпуска которых организовался бы новый эмиссионный банк, располагавший достаточным запасом серебра. Основой денежной системы должен был стать серебряный рубль.

До 1837 г. Министерство финансов не видело необходимости в восстановлении металлического обращения. В связи с этим надо отметить,

что назначение в 1823 г. Е. Ф. Канкрина на пост министра финансов в значительной степени изменило денежную политику.

Рассмотрим экономические и социальные предпосылки денежной реформы 1839-1843 гг., получившей название «Реформы Канкрина». Проведение денежной реформы было подготовлено развитием товарно-денежных отношений.

В 30-40-х гг. XIX в. в России начался промышленный переворот. Значительно возросли темпы внедрения в промышленность машинной техники. Соответственно ускорился переход к наемному труду.

Происходил рост внутреннего рынка, причем в рыночные отношения интенсивно начала втягиваться деревня. Важную роль в этом играли сельские ярмарки.

В крупных городах и промышленных центрах России быстро росла постоянная (магазинная) торговля. В глубинке и на окраинах страны широкое развитие получила торговля вразнос.

Все большее значение в экономике России приобретало развитие внешнеторговых оборотов. Причем запретительная таможенная

политика, непрерывно проводившаяся на протяжении первой половины XIX в. (за исключением 1819—1822 гг.), обеспечивала почти постоянное отставание импорта от экспорта и активное сальдо торгового баланса. Начался, как уже говорилось, приток звонкой монеты из-за границы.

Расширение товарного производства в началеXIX в. постоянно требовало увеличения денег в обращении, что, несмотря на некоторое повышение курса ассигнаций, обусловило появление довольно большого количества металлических денег. Расширению обращения серебряных и золотых монет способствовало увеличение добычи золота и серебра.

Таким образом, в 20-х гг. XIX в. в обращении параллельно функционировали золотыми серебряные монеты, а также ассигнации; 4 руб. ассигнациям соответствовали 1 руб. серебром.

Расширение внутреннего и внешнего товарооборота в 30-е гг. XIX в. и возрастающее привлечение государственных займов обеспечивали активное сальдо платежного баланса и создавали условия для притока монет из-за границы. В свою очередь, приток золота и серебра, а также увеличение их внутренней добычи создали базу для чисто металлического денежного обращения в стране. Возникла необходимость срочного проведения денежной реформы, начало которой было положено в 1839 г.

Переход к серебряному монометаллизму. Манифест 1 июля 1839 г. «Об устройстве денежной системы» объявилсеребряную монету российского чекана «главною государственною платежною монетою, а серебряный рубль, настоящего достоинства и с настоящими его подразделениями, главною, непременною законною мерою (монетною единицею) обращающихся в государстве денег». В этом же манифесте были установлены постоянные курсы для всех видов денег, обязательные не только для казначейства, но и для всех сделок в государстве между частными лицами.

Главной денежной единицей стал серебряный рубль. Курсовое соотношение денежных единиц оставляло 3 руб. 50 коп.за 1 руб. серебром, то есть фактически ассигнационный рубль был девальвирован.

Одновременно при Государственном коммерческом банке была создана специальная депозитная касса,

Одновременно при Государственном коммерческом банке была создана специальная депозитная касса, принимавшая во вклады серебро и выдававшая взамен его депозитные билеты, которые являлись законным платежным средством на всей территории страны, обращались наравне с серебром и свободно на него разменивались. Они выпускались в объеме фонда серебра и золота, накапливаемого в депозитной кассе.

Второй этап реформы Канкрина начался в 1841 г., когда были выпущены новые денежные знаки кредитные билеты 50- рублевого достоинства, которые обращались параллельно с серебряным рублем и разменивались на серебряную монету.

Реформа Канкрина завершилась в 1843 г. изданием манифеста, запрещавшим выпуск депозитных билетов и предусматривавшим обмен ассигнаций на кредитные билеты в соотношении 1:3,5, который продолжался до 1852 г.

Реформа 1839-1843 гг. обеспечили государство твердой валютой, необходимой для развития промышленного производства и торговли. В результате денежной реформы министра финансов Е.Ф. Канкрина в России утвердилась система серебряного монометаллизма: серебряная монета стала главным платежным средством; монетной единицей – серебряный рубль; золотая монета осталась вспомогательным денежным знаком; ассигнации заменялись кредитными билетами, которые обеспечивались активом государственных кредитных учреждений и свободно обменивались по твердому курсу на серебро и золото из разменного фонда. Бумажные денежные знаки, как наиболее соответствовавшие новым экономическим потребностям страны, заняли свое место в денежном обращении. Кредитные билеты были свободно размениваемыми на золото и серебро в течение более 10 лет после реформы, т.е. до Крымской войны 1854 г.

Анализ итогов реформы Канкрина позволяет сделать вывод о том, что ее проведение в условиях разложения крепостничества, при дефицитности государственного бюджета и отсутствии мер по оздоровлению финансовой системы не могло упорядочить денежное обращение в России. Уже в 50-е гг. система денежного обращения оказалась полностью несостоятельной.

Источник: studopedia.su

Денежные реформы Нового времени

С тем скачком в развитии, который получила Россия в период царствования Петра I, было бы странным ожидать, что денежная система не претерпит никаких изменений. Однако причиной проведения финансовой реформы, которую провел Петр I, послужила банальная нехватка денег в казне. Северная война, строительство флота, модернизация армии, развитие промышленности освоение новых земель вызвали резкий дефицит наличных средств в государственной казне. Следствием этого стала денежная реформа 1704 года.

Главный результат проведенной реформы – введение в оборот копейки как официальной денежной единицы. До этого момента копейка была лишь народным, разговорным наименованием монеты. Указом Петра I рубль стал основной денежной единицей, равной 100 копейкам. К серебряному рублю был выпущен ряд медных разменных монет – денежек, полушек, полуполушек.

Из серебра, помимо рубля и копейки, чеканились полтины, полуполтины, гривенники, пятаки, трехкопеечники. Для ускоренного проведения денежной реформы императорским указом было отменено хождение старых монет, а все расчеты отныне велись только в новых денежных единицах. Чтобы исключить возможность подделки новых денег, монеты отныне печатались с помощью особого пресса.

Разумеется, финансовая реформа не смогла решить всех денежных проблем в стране. Однако сильная центральная власть исключила возможность повторения печально известных Медных бунтов. Однако, несмотря на все значительные изменения в финансовой сфере, основой денежной системы по-прежнему остается серебряный рубль.

Выкуп легковесных монет

Следующей вехой в развитии денежной системы России исторически принято считать период с 1730 по 1755 года. Однако технически это нельзя назвать полноценной реформой.

К 1730 году выпуск «легких» медных денег был прекращен. Отныне из каждого пуда меди чеканились полушки и денежки на 10 рублей. Возвращающиеся в казну легковесные монеты старого образца заменялись новыми. Столь продуманная политика постепенной замены имела бы большой успех, не будь количество легковесных денег столь огромным. Особенно много было выпущено медных пятикопеечных монет, выкупить которые по курсу 1:1 государственная казна не могла.

С 1744 года были введены новые меры по замене легковесных «пятачков» — государство решило официально снизить покупательную способность монет старого образца, чтобы впоследствии заменить их на новые без больших потерь для казны. К 1755 году процесс снижения завершился, и казна объявила о выкупе пятикопеечных монет по цене 2 копейки за штуку. Так как сроки выкупа были жестко ограничены, в казну поступило относительно небольшое количество легковесных пятаков. Оставшиеся легковесные монеты были официально запрещены в обороте.

Бумажные ассигнации

Ко второй половине XVIII века основной разменной монетой в России по-прежнему был серебряный рубль. Обеспечивался он тем серебром, из которого и был отчеканен. Однако при растущих потребностях государства в денежной массе, при увеличении расходов казны добывающегося в стране серебра было явно недостаточно для чеканки новых полноценных монет.

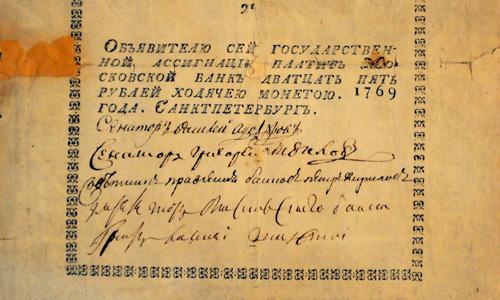

Попытку решить накопившиеся проблемы c наличностью впервые предприняла Екатерина II. С помощью Ассигнационного банка в 1769 году было выпущено ассигнаций почти на 18 млн. рублей. Фактически это были первые бумажные деньги, попавшие в обращение по всей стране. Конечно, по сути они больше напоминали долговые расписки, однако ассигнации весьма удачно встроились в денежную систему. Первый выпуск ассигнаций оценивался фактически так же, как и серебряный рубль, и, несмотря на то, что ассигнации не являлись обязательными к приему частными лицами, они весьма активно использовались при расчетах.

Однако массовый выпуск ценных бумаг, фактически не подкрепленных ничем, даже рублем, к курсу которого они привязывались, превысил разумное количество. Огромное количество ассигнаций – или ассигнационного рубля – на внутреннем рынке привело к обесцениванию бумажных денег. В 1797 году правительство было вынуждено пойти на отчаянный шаг – изъять из оборота порядка 6 млн ассигнационных рублей и прилюдно уничтожить их. Этот акт должен был поднять уровень доверия народа к бумажным деньгам, однако по сути ничего не изменил – массовый выпуск ассигнаций продолжался, курс бумажных денег стремительно падал.

Источник: histerl.ru