Часовое дело в России — это отрасль, ведущая начало своей истории с XI века.

Когда точно русские люди впервые стали изготовлять приборы для измерения времени, из-за отсутствия изученности архивов не дает возможности установить годы.

Русские кузнецы к XII веку достигли довольно высокого мастерства. Кроме холодного оружия, кружевных кольчуг, шлемов, пушек они изготовляли и тщательно отделывали предметы быта, художественные украшения, ювелирные изделия. Изготовляемые ими часы были плодом чрезвычайно утомительной ручной работы и стоили до такой степени дорого, что их могли приобретать только государственные учреждения, богатые монастыри и кафедральные соборы.

Ещё одним из первых известных свидетельств о появлении часов в России известно, что в XVI и XVII веках кремлёвские башни — Спасская и Троицкая — были оборудованы башенными часами. Переделывали их несколько раз. Это были мастера — Никифор Никитин, Кирилл Самойлов, Андрей Данилов, а также англичанин Христофор Галовей. Есть свидетельство, что в 1585 году при трёх воротах Кремля — Спасских, Тайницких и Троицких — находились на службе часовщики.

История перевода часов на зимнее летнее время

На протяжении всего XVIII века часовое искусство развивалось и было чрезвычайно востребовано. Большое количество часов использовалось Сенатом в картографических работах. Академия наук принимала на работу государственных часовщиков.

В Петербурге и Москве обосновалось большое количество часовых мастеров и к концу XVIII века появились первые российские часовые мануфактуры. В Москве на Мясницкой создаётся «Часовой двор», а на Тверской улице мастерские И. П. Носова и Д. И. Толстого.

В 1769 году правительство открывает часовые фабрики в Петербурге и Москве. Через девять лет Московская фабрика закрылась, а большая часть продукции Петербургской фабрики использовалась как награды и пожалования. Вскоре и эта тоже закрылось.

После того как первые казенные часовые фабрики в Москве и Санкт-Петербурге, пущенные в 1764 году по указу Екатерины II, прекратили свое существование, российские предприниматели не скоро вновь попытались создать часовое производство.

Так в 1774 году часовых дел мастера Басилье и Сандо (при материальной поддержке Екатерины Великой) основали первую в России часовую мануфактуру. В 1784 швед Петр Норштейн при поддержке князя Потёмкина открыл мануфактуру карманных часов в своей белорусской Дубровине, которая после его смерти была выкуплена государством и перенесена в подмосковную Купавну. Она также обслуживала царский двор, и на открытый рынок попадало мало продукции. Опись имущества Василия Голицына, фаворита правительницы Софьи Алексеевны, гласит, что после ареста у него нашли «много часов боевых (с боем) и столовых в корпусах черепаховых, оклеенных китовым усом, кожею красною; немчин на коне, а в лошади часы».

В начале XIX века Петр Гаевский начал объединять всех кустарей Москвы и Подмосковья, изготавливавших простые стенные часы. Наиболее ярко народное предпринимательство в области часового дела проявилось в Звенигородском уезде Московской губернии. В 60-е годы жители деревень с милыми названиями Шарапово, Ястребки и Ягунино стали заниматься не только традиционным сельским хозяйством, но и часовым делом.

Новая эра российских часов! Жизнь после санкций

История часовой промышленности России – это особенная летопись, которая нам, жителям России 21-го века, напоминает о том, что претворение сложнейших замыслов в жизнь возможно и в нашем отечестве. И нам есть, чем гордится.

В России много великолепных мастеров, творения которых будоражат воображение людей в разных странах. От первопроходцев часового дела Лазаря Сербина и Моисея Терентьева, гениальных творцов Ивана Кулибина и Михаила Медокса, Семёна Бронникова и Павла Буре, до их достойнейшего преемника Константина Чайкина. Наши часовщики всегда умеют создавать и создают неповторимые в своём роде часы, которые способны удивлять самых взыскательных и утончённых личностей.

В первой половине XIX века в Петербурге открылась часовая школа. Из-за наполеоновских нашествий в страну хлынуло большое число эмигрантов. Благодаря двум этим обстоятельствам число часовщиков увеличилось.

До начала Первой мировой войны русский рынок (дворяне и купцы) являлся значительным источником доходов для всей европейской часовой индустрии. Русские мастера были настолько успешны, что европейцы заимствовали их идеи, как в случае фирмы «Cartier», которая восприняла у «Фаберже» покрытие эмалью для ювелирных изделий.

В 1900 году в Санкт-Петербурге было открыто механико-оптическое и часовое учебное заведение, которым руководил профессор Н. Б. Завадский. На его базе в 1922 году был организован техникум.

В начале 1920-х годов русское часовое производство уже охватывало около 155 предприятий. В их числе государственная часовая фабрика «Новь», фабрика стенных часов «Шарапов» и мастерские по сборке старинной знаменитой фирмы «Павел Буре». Сохранилась центральная мастерская по ремонту часов «Moser».

В 1927 году советское правительство издало декрет о создании национальной часовой промышленности. Предусматривалось учреждение в Москве 1-й и 2-й государственных часовых фабрик. Их годовой объём производства, согласно документу, должен был составлять 500 тыс. карманных часов и столько же больших маятников. Производственные технологии следовало заимствовать у швейцарцев и американцев.

В 1930-40-х годах часовое дело развивалось. Объём производства карманных, наручных, настольных часов и будильников вырос до нескольких миллионов. Это производство было практически полностью остановлено в годы Великой Отечественной войны. После 1945 года началось возрождение отрасли, ставшее новым этапом в развитии часовых фабрик и НИИ.

Наши отечественные заводы отлично справлялись с массовым производством часов – вспомним про часы «Победа», «Антарктида», «Стрела», «Полёт». Не забудем и про «Океан», «Заря», «Чайка» и получившие вторую жизнь «Командирские» и «Штурманские». Современные российские часы «Ника» и «Ракета» сделаны в мастерских двух столиц — Москвы и Санкт – Петербурга. Некоторые компании приняли решение о переносе производства в Швейцарию – российские часы «Буран» и «Авиатор» создаются за границами нашего отечества.

К концу 1980-х годов совокупное производство часовых изделий в СССР превысило 74 миллиона штук.

СССР прекратил своё существование в декабре 1991 года — образовывается Российская Федерация. В 90-е Россия вошла как страна, едва сводящая концы с концами и неуверенная в завтрашнем дне. Но российская часовая промышленность смогла выжить в тех жестких условиях. У некоторых российских часовых производителей дела шли в 90-е годы куда лучше, чем в следующие за ними «нулевые».

Пензенский часовой завод в 90-х отметился выпуском самых тонких на территории бывшего СССР часов «Заря» с автоподзаводом. Пензенскому часовому заводу не привыкать к новым рекордам – в его цехах в 1962 году были созданы самые маленькие во всём СССР часы с механизмом «1509 Мечта». Завод производит часы до сих пор.

1990-е были хорошим временем и для известного Чистопольского часового завода, создавшего в 1965 году знаменитые «Командирские» часы. Завод поставлял большие партии часов в США и Италию. В 2010 году завод признан банкротом, но производство не было полностью остановлено и продолжается в нескольких малых предприятиях при заводе до сих пор. Обновлённые «Командирские» производства Чистопольского часового завода можно купить и сегодня, одновременно с ними выпускаются собственные часовые механизмы.

В 1990-е можно было встретить часы «Чайка» и Волга», выходившие из цехов Угличского часового завода. Строительство завода началось в 1937 и закончен в 1942 году. Первоначально завод выпускал часовые камни из корунда и рубина. В 1950 году был смонтирован конвейер для сборки часов «Звезда» из деталей Пензенского часового завода. С 1954 года завод называется Угличским часовым.

Он специализировался на выпуске наручных часов, камней для часовой промышленности и корундовых игл для проигрывателей грампластинок. До 1959 года выпускались часы «Звезда», а с 1959 — женские часы «Волга». Позднее мужские и женские часы выпускались под маркой «Чайка». В 2003 году были приобретены права на бренд «Mikhail Moskvin», хорошо известный ещё в Российской империи в начале XX века и в настоящее время входит в число лучших брендов наручных и настенных часов, выпущенных в Российской Федерации. В центре города Углича, на Успенской площади, работает специализированный часовой магазин и в городе есть музей часов «Чайка», где представлена замечательная экспозиция часов, выпускавшихся этим заводом.

Наступление нового тысячелетия в России ознаменовалось интересными событиями, произошедшими в отечественной часовой промышленности.

В 2005 году исполнялось ровно 190 лет со дня выпуска первых часов Буре. После революции часы Буре делают в Швейцарии, но у компании исключительно российские корни. Торговый Дом Павла Буре поддерживает положительный образ российской часовой промышленности. Компания вернулась в Россию в 2004 году с выверенным планом действий. Были представлены новые модели часов Буре, пронизанные неповторимым духом этого часового дома.

Достойно представляет Россию на международном уровне компания «Волмакс», созданная в 1997 году на базе Первого Московского часового завода. Компания «Волмакс» занималась оптовыми поставками часов «Полёт» в европейские страны и благодаря усилиям компании о часах «Авиатор», «Буран», и возрождённых «Штурманских» в последнее десятилетие узнали во всём мире, они являются одними из самых узнаваемых часов российского производства.

Сегодня в России есть несколько часовых мануфактур, создающих механизмы собственного производства. Свои калибры производит Петродворцовый часовой завод, один из старейших в России, сегодня успешно продвигающий отечественные часы «Ракета». Гибкая ценовая политика компании «Ракета» позволяет каждому человеку подобрать себе что – то по душе, при этом поддерживая отечественную часовую промышленность.

Константин Чайкин делал свои первые шаги в часовой промышленности России в 2001-м году – тогда он с помощью делового партнёра открыл свой магазин, где продавались недорогие часы. В настоящее время мануфактура Константина Чайкина является единственным отечественным предприятием, производящим российские часовые механизмы высшего уровня сложности. Удивительные, неповторимые калибры и потрясающие часы появляются на свет в мастерских мануфактуры Константина Чайкина.

Кроме выше перечисленных компаний в настоящее время производством часов занимаются Челябинский часовой завод «Молния», Златоустовский часовой завод, ТД «Слава», Часовой дом «Полёт», «Верный ход», ТД «Заря», Саратовский завод «Рефлектор» — часы марки «Электроника», Ереванский часовой завод — часы марки «СеваниМинский, часовой завод — часы марки «Луч», Орловский часовой завод — часы марки «Янтарь и это далеко не целый список компаний, занимающихся сборкой часов отечественных брендов.

В 2014 году была создана Национальная ассоциация часовщиков, включающая большинство перечисленных выше производителей и призванная защищать их интересы.

После падения курса рубля и роста туристического потока часы российского производства и восстановленные советские часы стали популярным сувениром у иностранных туристов, а также являются типичным экспортным товаром на площадке Ebay.

Наше будущее будет таким, каким мы его сделаем. Все зависит от нас, и, конечно, от подрастающего поколения.

Источник: chasofikaciya.ru

«Русские часы». Почему до Петра I иностранцы не могли понять Кремлевские куранты

В России менялись не только календари и метрические системы, но даже счет времени. Циферблат часов несколько веков назад выглядел совсем не так, как сейчас – на нем было 17 цифр, а также присутствовали буквы. В этой статье мы расскажем, почему так делали и кто решил положить этому конец.

Курс по когнитивной психологии

Ты узнаешь, почему мозг нас обманывает. Избавишься от установок, которые портят тебе жизнь. Поймешь, как повысить самооценку, распознать депрессию и справиться с тревогой.

Как выглядели кремлевские часы раньше?

Вид Спасской башни с курантами знаком каждому россиянину. Но не всегда они выглядели так, как сейчас. До начала правления Петра I циферблат не имел движущихся стрелок, а чисел на нем было 17, а не 12, как мы привыкли.

Кроме того, в существовавшей тогда системе счисления цифры записывались буквами. Чаще всего использовали кириллицу, но порой применяли и глаголицу.

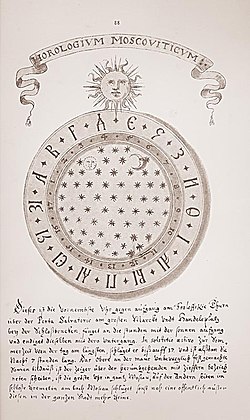

На курантах, украшавших Спасскую башню (правда, тогда она называлась Фроловской), использовались обе системы записей: и арабские цифры, и кириллические буквы. Между ними точками были отмечены «получасия». Выглядело это очень необычно, и иностранцы считали странный циферблат отражением загадочной русской души.

В верхней его части располагалась одна неподвижная стрелка, символизирующая луч солнца. А поворачивался сам циферблат. Он был выкрашен в нежно-голубой небесный цвет и украшен золотыми и серебряными изображениями Луны, Солнца и звезд. Буквы были аршинного размера (71 см), так что часы было хорошо видно с большого расстояния. Таких циферблатов было два: один со стороны Кремля, другой – со стороны Китай-города.

Создал часы английский инженер Христофор Галовей в 1624 году. Сам он шутил, что так как русские часто по ступают нелогично, то все, чем они пользуются, тоже должно выглядеть нетрадиционно.

Как понимали время?

У наших предков не возникало никаких сложностей с определением времени. Дело в том, что они не отсчитывали сутки, начиная с полуночи, а учитывали длину светового дня. На московской широте самая короткая ночь длилась 7 часов, соответственно, самый длинный день – 17 часов. От этой цифры и отталкивался создатель.

Работу курантов обеспечивали часовщики. С восходом Солнца они устанавливали циферблат в такое положение, чтобы стрелка указывала на цифру 17. Через час циферблат немного поворачивался и стрелка показывала цифру 1. Это означало, что наступил первый час дня. В этот же момент раздавался удар колокола.

Когда циферблат снова поворачивался так, что стрелка указывала на 17, наступала ночь. 22 июня, в день летнего солнцестояния, она длилась 7 часов. Утром часовщики повторяли установку циферблата на цифру 17, и начинался новый день.

Так как в течение года длительность дня и ночи менялась, каждые две недели в показания часов вносили поправку в 1 час, сверяясь со специальными таблицами. О необходимости сделать это часовщикам напоминал специальный сигнальный колокол.

Эта система может показаться сложной, но у нее было несомненное преимущество – начало и конец дня всегда совпадали с реальным восходом и закатом. И никаких принудительных переходов с летнего времени на зимнее и обратно!

Почему изменили циферблат, и кто это сделал?

Часы дважды страдали в пожаре – в 1628 и в 1658 годах, но их успешно восстанавливали. А вот окончательно от них решил отказаться Петр I. В своем стремлении переделать все на европейский лад он заказал в Амстердаме новые часы, циферблат которых был разделен на 12 частей. В 1705 году их установили, и Спасская башня приобрела знакомый нам вид. Таким образом, удивляющая иностранцев манера исчислять время ушла в прошлое.

До наших дней изображение часов дошло с помощью дневников австрийского посла Августина Мейерберга. Он зарисовал и описал их в 1661 году во время своего путешествия по России.

Источник: femmie.ru

Когда в россии появились часы

У всех земледельческих народов счет времени основывался на определении времен года. Для организации сельскохозяйственных работ достаточно было знать примерную дату с погрешностью в несколько дней. Опорными точками для расчета календарной даты были дни солнцестояний и равноденствий.

Их можно было определить двумя способами: по положению звезд и с помощью солнечных часов — гномона. Из года в год люди измеряли длину тени на солнечных часах и обнаружили, что в течение суток самая короткая тень приходится на полдень. Однако ее длина меняется в зависимости от времени года. Самая длинная полуденная тень бывает в декабре — в дни, близкие к зимнему солнцестоянию. В конце июня, в период летнего солнцестояния, полуденная тень, наоборот, самая короткая.

Этими знаниями русские крестьяне пользовались вплоть до XX века. Например, пастухи считали время… в лаптях. На месте выпаса у каждого пастуха было приметное дерево. Тень от него можно была измерить, ступая ногами в лаптях. Когда длина тени равнялась приблизительно шести-семи лаптям, это значило, что наступил вечер, пора гнать стадо домой.

Наступление утра определялось иначе — по крику петухов. Так как птицы просыпаются с рассветом, а рассвет в течение года приходится на разное время, то и начало дня было «плавающим».

Отсчет новых суток славяне традиционно вели с восхода солнца. С заката новые сутки отсчитывали только в монастырях, где царили византийские порядки. В 1492 году Иван III в соответствии с византийской традицией ввел начало года с 1 сентября вместо 1 марта, а начало суток — с вечера. Церковный календарь стал официальным, но в народе по-прежнему считали дни с рассвета.

Привычное нам разделение года на 12 месяцев, а суток — на 24 часа пришло из древнего Шумера. На Руси точными часами первоначально пользовалось лишь духовенство: это было необходимо для определения времени служб. При этом дневные часы строго совпадали со световым днем: зимой их было меньше, летом — больше. Расписание «часобитий» — времени наступления и окончания светового дня, которое отмечалось колокольным звоном, — содержалось в церковных календарях.

Указания на час наступления того или иного события начали встречаться в новгородских летописях XI века. Но о том, использовались ли точные приборы, ученым ничего не известно. Считается, что первые механические часы на Руси появились в 1404 году. По заказу Василия I Дмитриевича, великого князя Московского и Владимирского, их установили в белокаменном Московском Кремле.

Николай Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «В 1404 году Монах Афонской горы, именем Лазарь, родом Сербин, сделал в Москве первые боевые часы, которые были поставлены на Великокняжеском дворе, за церковию Благовещения, и стоили более полутораста рублей, то есть около тридцати фунтов серебра. Народ удивлялся сему произведению искусства как чуду».

По изображению из Лицевого летописного свода можно представить, как выглядели первые русские часы:

У всех земледельческих народов счет времени основывался на определении времен года. Для организации сельскохозяйственных работ достаточно было знать примерную дату с погрешностью в несколько дней. Опорными точками для расчета календарной даты были дни солнцестояний и равноденствий.

Их можно было определить двумя способами: по положению звезд и с помощью солнечных часов — гномона. Из года в год люди измеряли длину тени на солнечных часах и обнаружили, что в течение суток самая короткая тень приходится на полдень. Однако ее длина меняется в зависимости от времени года. Самая длинная полуденная тень бывает в декабре — в дни, близкие к зимнему солнцестоянию. В конце июня, в период летнего солнцестояния, полуденная тень, наоборот, самая короткая.

Этими знаниями русские крестьяне пользовались вплоть до XX века. Например, пастухи считали время… в лаптях. На месте выпаса у каждого пастуха было приметное дерево. Тень от него можно была измерить, ступая ногами в лаптях. Когда длина тени равнялась приблизительно шести-семи лаптям, это значило, что наступил вечер, пора гнать стадо домой.

Наступление утра определялось иначе — по крику петухов. Так как птицы просыпаются с рассветом, а рассвет в течение года приходится на разное время, то и начало дня было «плавающим».

Отсчет новых суток славяне традиционно вели с восхода солнца. С заката новые сутки отсчитывали только в монастырях, где царили византийские порядки. В 1492 году Иван III в соответствии с византийской традицией ввел начало года с 1 сентября вместо 1 марта, а начало суток — с вечера. Церковный календарь стал официальным, но в народе по-прежнему считали дни с рассвета.

Привычное нам разделение года на 12 месяцев, а суток — на 24 часа пришло из древнего Шумера. На Руси точными часами первоначально пользовалось лишь духовенство: это было необходимо для определения времени служб. При этом дневные часы строго совпадали со световым днем: зимой их было меньше, летом — больше. Расписание «часобитий» — времени наступления и окончания светового дня, которое отмечалось колокольным звоном, — содержалось в церковных календарях.

Указания на час наступления того или иного события начали встречаться в новгородских летописях XI века. Но о том, использовались ли точные приборы, ученым ничего не известно. Считается, что первые механические часы на Руси появились в 1404 году. По заказу Василия I Дмитриевича, великого князя Московского и Владимирского, их установили в белокаменном Московском Кремле.

Николай Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «В 1404 году Монах Афонской горы, именем Лазарь, родом Сербин, сделал в Москве первые боевые часы, которые были поставлены на Великокняжеском дворе, за церковию Благовещения, и стоили более полутораста рублей, то есть около тридцати фунтов серебра. Народ удивлялся сему произведению искусства как чуду».

По изображению из Лицевого летописного свода можно представить, как выглядели первые русские часы:

На циферблате часов по кругу расположены «указные слова» — церковнославянские буквы. Эти буквы имели в то время значение цифр. Применяемая нами сейчас система арабских цифр — сравнительно новая, Россия знает ее лишь около трех столетий. До 1702 года цифры обозначались буквами: А —1, В — 2, Г — 3, Д — 4 и т. д.

Итак, перед нами голубой циферблат, центр которого орнаментирован пальметками, а по кругу обозначены цифры от 1 до 12. Стрелок на циферблате нет. Вероятно, вращался сам часовой круг, как это было в более поздних вариантах русских часов. Под циферблатом свешиваются три гири.

Борис Радченко. Статья «Первые на Руси»

За счет вращающихся дисков циферблата механизм «размерял часы дневные и ночные», то есть не просто указывал время отдельно для дня и для ночи, но и корректировал количество дневных и ночных часов в зависимости от месяца. Куранты отбивали время ежечасно, а также указывали фазы Луны. В 1436 году подобные часы были установлены в Новгороде, а в 1477 году — в Пскове.

Минутная стрелка на часах появилась лишь спустя 200 лет, а еще через 100 лет — во второй половине XVIII века — часы стали отмерять секунды. В XX столетии определение времени исходя из солнечных суток признали недостаточно точным из-за некоторой неравномерности вращения Земли. На помощь пришла атомная физика. В 1967 году утвердили новое определение секунды: это время перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. С 1997 года действует уточнение: атом цезия должен находиться в покое при температуре 0 Кельвинов.

Обычные кварцевые наручные часы накапливают за месяц погрешность в несколько секунд. А современные атомные часы, которые используются в качестве эталона, накапливают погрешность в 1 секунду лишь за 300 миллионов лет.

Источник: www.culture.ru