Коралловидный нефролитиаз

Проблема нефролитиаза, или почечных камней, к настоящему времени остается достаточно острой по всему миру. Вместе с тем, интенсивные исследования причин и факторов риска конкрементогенеза, химического состава камней, различных вариантов их динамики и клиники, а также непрекращающееся развитие медицинской технологии и методологии – в совокупности все это позволило кардинально изменить ситуацию по сравнению с тем, какой она была еще полвека назад.

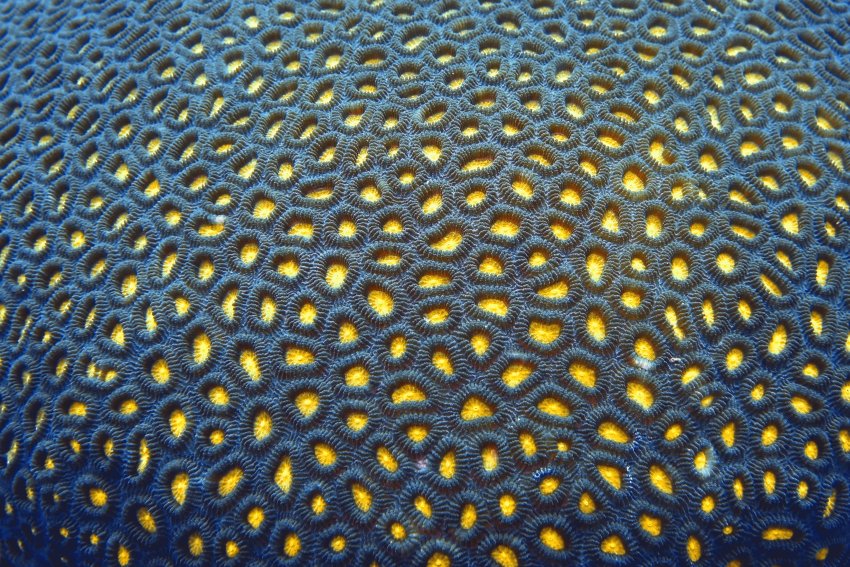

Коралловидные камни – одна их часто встречающихся разновидностей нефролитиаза, обладающая определенной этиопатогенетической и клинической спецификой. Очевидно, что свое название коралловидные камни получили в силу сугубо внешнего сходства с продуктом жизнедеятельности коралловых полипов; никакой другой связи здесь, конечно, нет. Отличительная особенность коралловидного камня заключается в том, что он формируется как внутренний «слепок» или заполняющая «отливка» интимных почечных полостей, что на поздних стадиях конкрементогенеза приводит к выраженным изменениям всей почечной паренхимы и, соответственно, к прогрессирующей почечной недостаточности.

Интересует красный коралл? Тут информацию о свойствах этого минерала и обзор украшений с ним

По разным статистическим оценкам, доля коралловидных камней в общем объеме регистрируемого нефролитиаза составляет 10%-30%. Известно, что женщины страдают до двух раз чаще мужчин (однако пока не вполне ясно, почему это так). Возрастной интервал, в котором обычно диагностируется этот вид нефролитиаза, – когда симптоматика достигает уровня клинической значимости и вынуждает обращаться за специализированной помощью, – составляет 25-50 лет.

Обязательно для ознакомления!

Помощь в лечении и госпитализации!

2. Причины

Причины конкрементогенеза вообще, и образования коралловидных камней в частности, остаются предметом исследований. Установлена роль ряда факторов: наследственность, эндокринные расстройства (в отношении коралловидных камней, например, активно рассматривается и обсуждается гипотеза о связи с дисфункцией паращитовидных желез), неправильное питание и проистекающие от этого нарушения метаболизма, недостаточное потребление жидкости с неизбежным смещением водно-солевого баланса (известно, что в составе конкрементов преобладают фосфаты, ураты, оксалаты и иные соли), нарушения естественной уродинамики, заболевания ЖКТ, хронические воспалительные процессы и т.д. Однако ни одна из этих причин не является облигатным триггером (т.е. фактором, при наличии которого конкрементогенез запускается в 100% случаев). Возможно, нефролитиаз действительно следует считать полиэтиологическим заболеванием, развивающимся лишь при определенном стечении неблагоприятных объективных и субъективных условий, причем «пусковая» их комбинация в каждом случае, опять же, индивидуальна.

Посетите нашу страницу

Нефрология

3. Симптомы и диагностика

Еще одной особенностью коралловидного нефролитиаза является менее выраженная и отчетливая, – по сравнению с другими типами и локализациями конкрементов, – клиническая картина. Даже достигнув в постепенном формировании значительных размеров, коралловидный камень может проявляться лишь тупой тяжестью или терпимой ноющей болью в пояснице, иногда – потемнением мочи или макрогематурией (т.е. примесь крови в моче заметна невооруженному глазу).

Магические и целебные свойства коралла. Натуральный коралл — камень влюбленных и символ долголетия

Достаточно типичным, но не специфическим признаком является симптоматика хронического пиелонефрита, если присоединяется бактериальная инфекция. И на начальной, и на терминальной из четырех классифицируемых стадий коралловидного нефролитиаза в жалобах больных звучат слабость, утомляемость, общее недомогание, затем дизурия (те или иные проблемы с мочеиспусканием), стойкий субфебрилитет, сухость во рту и т.п. Выраженность всех перечисленных симптомов, безусловно, нарастает, однако не столь быстро и остро, как при некоторых иных вариантах нефро- и уролитиаза. В этом и заключается главное коварство коралловидных камней: на фоне стертой клиники непрерывно развиваются дегенеративные процессы в паренхиматозных структурных элементах почки, прогрессирует ее функциональная недостаточность, которая на терминальных этапах может результировать полной и необратимой гибелью органа.

Впрочем, такой исход в настоящее время становится редкостью.

Коралловидный нефролитиаз, даже массивный, во многих случаях обнаруживается случайно, – напр., при ультразвуковом или рентгенологическом обследовании по другому поводу. УЗИ и рентгенография (обзорная урография, экскреторная урография), а также МСКТ, – в сочетании с обязательными клиническими и биохимическими лабораторными анализами, – составляют современный стандарт диагностики коралловидных камней.

О нашей клинике

м. Чистые пруды

Страница Мединтерком!

4. Лечение

Сегодня разработаны и с успехом применяются многие подходы, методы, конкретные техники лечения коралловидного нефролитиаза. При некоторых вариантах химического состава камней, – например, с преобладанием уратов, т.е. солей мочевой кислоты, – есть определенные шансы обойтись консервативным лечением, постепенно «растворив» конкремент.

В любом случае для лечения и/или профилактики инфекционно-воспалительных обострений назначают специально подбираемые (по результатам бактериологического анализа) антибиотики. Однако значительно более эффективным и перспективным направлением является мало- и миниинвазивная хирургия (напр., чрескожная пункционная нефролитотрипсия, дистанционная ударно-волновая литотрипсия, чрескожная перкутанная нефролитотрипсия и т.д.), направленная на дробление и удаление камней из почки. Общими принципами, которые соблюдаются до последней возможности, являются избегание открытого полостного вмешательства, выбор органосохраняющих методов и максимальная стабилизация почечных функций в постоперационном периоде. Безусловно, запущенные, поздно диагностированные, необратимые морфологические изменения таких шансов не оставляют, однако на сегодняшний день наличие внутри почки коралловидного камня, даже достаточно крупного, уже отнюдь не является абсолютным показанием к удалению всего органа. С развитием медицинской науки и практики эффективность лечения коралловидного нефролитиаза продолжает возрастать с одновременным снижением инвазивности вмешательства.

Заболевания

- Острая почечная недостаточность (внезапное прекращение почечной функции)

- Хроническая почечная недостаточность

- Острый и хронический гломерулонефрит

- Гематурия (кровь в моче)

- Острый и хронический пиелонефрит

- Камни в почках

- Амилоидоз почек

- Хронический интерстициальный нефрит

- Хронические инфекции мочевого тракта

- Лекарственное поражение почек

- Нефроптоз

- Диабетическая нефропатия

Жалобы и симптомы

- Боль в области почек, поясницы

- Кровь в моче (Гематурия) или помутнение мочи

- Частое мочеиспускание или его отсутствие

- Высокая температура

- Повышенное артериальное давление

- Отеки лица, ног, особенно по утрам

- Частая жажда, сухость во рту

- Общее недомогание, потеря аппетита

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, возможно, это сигнал заболевания, поэтому рекомендуем проконсультироваться с нашим специалистом.

Диагностика

- УЗИ почек

- УЗИ надпочечников

- Оценка почечного кровотока

- Анализ крови на мочевину и креатинин

Наши цены

- Консультация врача нефролога, профессор — 10000 р.

- Биохимический анализ крови (стандартная, 10 показателей) — 2470 р.

- Биохимический анализ крови (расширенаяая, 14 показателей) — 3565 р.

- Общий анализ крови — 675 р.

- УЗИ почек и оценка почечного кровотока — 1900 р.

Мы стараемся оперативно обновлять данные по ценам, но, во избежание недоразумений, просьба уточнять цены в клинике.

Данный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги предоставляются на основании договора.

Источник: medintercom.ru

Коралл камни свойства и значение для человека

Коралловидный камень – это камень лоханки почки имеющий по меньшей мере один отрог в чашечку, либо камень полностью заполняющий лоханку почки. Неполный коралловидный камень заполняет лишь часть почки, полный коралловидный камень полностью заполняет почечные чашки и почечную лоханку.

Коралловидный тип камнеобразования является наиболее тяжелой формой мочекаменной болезни. Без лечения камни почек увеличиваются в размерах, постепенно заполняя полость почки, которая имеет сложное ветвистое строение. Такие камни постепенно становятся похожими на кораллы или рога оленя, ухудшая функцию почки, постепенно приводя к ее гибели.

Коралловидный камень правой почки

Коралловидный камень

Основным методом лечения в настоящее время является методика перкутанной нефролитотомии (чрескожной пункционной нефролитолапаксии/нефролитотрипсии чрескожной), которая заключается в создании пункционного хода в области поясницы размером около 1 см под контролем УЗИ и Рентгеноскопии.

В почку вводится специальный эндоскоп – нефроскоп, выявляются камни, производится их дробление ультразвуковыми и лазерными литотриптерами (лазерное дробление камней почек). При невозможности удаления всех камней с помощью стандартных жестких инструментов, оставшиеся камни удаляются с помощью гибких фиброскопов. При необходимости создаются дополнительные проколы непосредственно в полость, содержащую остаточные камни.

- Хирургия

- Онкология

- Нейрохирургия

- Радиология и Лучевая терапия

- Гинекология и новые репродуктивные технологии

- Травматология и Ортопедия

- Кардиология

- Неврология

- Лазерная хирургия

- Урология, андрология и микрохирургия

- Пластическая хирургия

- Маммология

- Литотрипсия

- Служба психологической поддержки

- ЭКО

- Снижение веса

- Барокамера

- Эндоваскулярная хирургия

- Аденома простаты

- Гидронефроз или гидронефротическая трансформация почки

- Кисты почек

- Коралловидные камни почек

- Мочекаменная болезнь

- Мочеточниковые стенты

- Рак мочевого пузыря

- Рак почки

- Рак предстательной железы

- Чрескожная пункционная нефростомия

Источник: med-rf.ru

Человек и коралловые рифы: сегодня и завтра

В последние десятилетия коралловые рифы массово деградируют и гибнут. Вместе с ними исчезает огромное количество разнообразных морских животных. Скорость деградации и гибели кораллов столь велика, что морские биологи прогнозируют возможность их полного исчезновения в ближайшие 30–40 лет. Почему же это происходит?

Коралловые рифы — фантастически красивые и самые «густонаселённые» экосистемы Мирового океана. Биомасса донных беспозвоночных животных и рыб в них оценивается в сотни граммов на квадратный метр морского дна. Общее количество биологических видов на коралловых рифах может достигать одного миллиона или даже превышать эту величину.

Столь бурной жизнью рифовая экосистема обязана обитающим в кораллах одноклеточным водорослям (водорослям-симбионтам), чья фотосинтетическая активность не прекращается на протяжении всего года.

Большое количество органического вещества, синтезируемого водорослями-симбионтами (первичная продукция), создаёт энергетическую основу для формирования чрезвычайно разнообразных и плотных сообществ кораллового рифа.

Смываемая с рифа коралловая слизь служит субстратом для интенсивного развития бактериального планктона, который, в свою очередь, формирует бактериально-органическую взвесь, служащую пищей зоопланктону и донным беспозвоночным, а далее по пищевой цепи — рыбам. Тем самым коралловые рифы повышают продуктивность окружающих морских акваторий.

Стая белогорлых рыб-хирургов (Acanthurus leucosternon). Рыбы-хирурги — растительноядные и активно выедают водоросли на рифе.

Карбонат кальция, интенсивно выделяемый мадрепоровыми кораллами, фораминиферами, известковыми водорослями, идёт на строительство каркаса кораллового рифа. Поэтому коралловые сообщества вносят солидную лепту в поддержание карбонатного равновесия морской воды, выделяя из неё до 2 млрд тонн карбоната кальция в год.

Волноустойчивые рифовые гряды защищают берега тропических стран от разрушительного действия морских волн, предотвращая эрозию берегов.

Местное рыболовство в зоне рифов — важнейший источник питания населения прибрежных стран (например, стран Океании). Оно тысячелетиями велось в таких районах щадящими, не разрушающими рифы методами. Использовались крючковые снасти, ловушки, сети вне зоны рифа. Ещё в 80-е годы прошлого века рыбные ресурсы рифов оценивались в 9% от общих мировых запасов морских рыб. Сейчас эти запасы из-за интенсификации лова сильно подорваны.

Мобула (Mobula thurstoni), плывущая вдоль склона кораллового рифа. Часто встречается вблизи рифов, где питается зоопланктоном и мелкими стайными рыбами. Входит в число промысловых рыб.

В последние годы районы, граничащие с рифами, рассматриваются как весьма перспективные для занятия марикультурой — выращиванием полезных водорослей, иглокожих, моллюсков, ракообразных и рыб.

Коралловые рифы — отличные «природные лаборатории» для исследования разнообразных аспектов обмена веществ в рифовом сообществе: в них найдены специфические биологические активные соединения, имеющие прекрасные перспективы лекарственного применения. Следует отметить, что промышленное получение этих соединений планируется осуществлять не из рифовых гидробионтов, а генно-инженерными методами.

И наконец, трудно переоценить роль коралловых рифов в развитии туризма — важной статьи дохода прибрежных стран.

Коралловые рифы встречаются в тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов, где температура обычно не опускается ниже 18°С, хотя выдерживают они как кратковременное похолодание воды до 16°С, так и кратковременный прогрев до 35°С (что бывает, например, в Персидском заливе). Ввиду того что симбиотическим водорослям для фотосинтеза требуется свет, рифообразующие кораллы предпочитают прозрачные воды. Но даже и там они не встречаются глубже 75–80 м. Обычно же рифообразующие кораллы обитают на глубинах не более 40–60 м, а в мутных водах с большим количеством взвеси — не глубже 10 м (некоторые районы Тонкинского и Сиамского заливов Южно-Китайского моря).

На мелководьях тропических морей кораллы создают рифы, потрясающие воображение своими размерами. Так, протяжённость Большого Барьерного рифа около 2500 км; его ширина в северной части составляет 2 км, в южной — 152 км.

В начале 1980-х годов общая площадь, занимаемая коралловыми рифами, оценивалась примерно в 600 тыс. км 2 . Но уже к 2000 году она сократилась примерно до 250 тыс. км 2 , что составляет всего лишь 0,07% площади Мирового океана, но на ней сосредоточено 25% всех видов морских рыб.

Первые кораллы на Земле, табуляты, появились в ордовикском периоде палеозойской эры примерно 450 млн лет назад. Вместе со строматопоридными губками они создавали основу рифовых построек. В конце силура (~ 416 млн лет назад) и в девоне (~ 416–359 млн лет назад) появились более эволюционно развитые кораллы ругозы (четырёхлучевые кораллы) и рифовые постройки площадью в сотни квадратных километров. Это был расцвет процессов рифообразования. В середине триаса (~ 246–229 млн лет назад) сформировались первые кораллы, содержащие водоросли-симбионты (зоо-ксантеллы), а около 50 млн лет назад (кайнозойская эра, эоцен) возникли современные семейства мадрепоровых кораллов * . Тогда же начали формироваться современные семейства рифовых рыб и возникли некоторые современные роды, но пройдёт ещё не менее 35–40 млн лет до появления большинства современных родов рифовых рыб.

На протяжении истории своего существования кораллы не раз переживали периоды упадка и массовой гибели — менялся климат, неоднократно повышался и понижался уровень Мирового океана. Последнее сильное понижение уровня океана произошло во время вюрмского (Валдайского) оледенения 25–16 тыс. лет назад — тогда он опустился на 140 м ниже современного. Примерно 16 тыс. лет назад из-за таяния ледников началось повышение уровня океана, который достиг современного около 6 тыс. лет назад.

Но ни меняющийся климат, ни понижение или повышение уровня океана в предшествующие геологические эпохи не приводили к полной и окончательной гибели рифообразующих кораллов — они приспосабливались к новым условиям. Сбалансированная рифовая экосистема имеет большой восстановительный потенциал. Это хорошо видно на примере возрождения рифов после ряда сильных тайфунов в Океании в прошлом веке, когда разбросанные фрагменты коралловых колоний начинали устойчиво расти сразу после прохождения тайфуна, быстро консолидируя обломочный материал.

Глобальное изменение климата сегодня сопровождается частыми экстремальными явлениями. В частности, в 1997–1998 годах произошло аномальное повышение температуры поверхностных вод тропической зоны Мирового океана, которое привело к массовой гибели кораллов на обширных акваториях Индийского и Тихого океанов. Тогда в прибрежных районах Бахрейна, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Сингапура и вблизи Танзании погибло до 95% всех кораллов в мелководных рифовых зонах. В других прибрежных зонах тропического пояса той же участи подверглось от 20 до 70% кораллов. В начале 2000-х трагедия дважды повторялась, особенно сильно затронув центральную и южную части Тихого океана, а к середине нулевых годов, по оценкам учёных, на Земле осталось чуть менее половины ранее существовавших рифов.

Но не во всех рифовых районах ситуация столь катастрофична. Например, на Мальдивских островах полностью восстановилось коралловое покрытие за счёт быстрого роста акропорид (кораллов-акропор), чей прирост достигает 20–25 см в год. Дело в том, что мальдивские рифы представляют достаточно сбалансированные экосистемы, негативное влияние человека на которые ещё не очень велико. Иная картина наблюдается в районе Бахрейна и Шри-Ланки, где рифы находились под очень сильным антропогенным прессом, были значительно дестабилизированы и после воздействия аномально высоких температур быстро деградировали.

Стая сине-зелёных рыб-ласточек (Chromis viridis) на склоне рифа над ветвистыми кораллами-акропорами (Acropora sp.). Рыбы-ласточки выедают личинок ракообразных, паразитирующих на кораллах.

Таким образом, не резкие климатические колебания, а высокий уровень антропогенного пресса приводит к фатальным для этой экосистемы последствиям. Возрастающее негативное воздействие человека особенно заметно на рифах, располагающихся в районах с высокой плотностью населения, в первую очередь — в Индо-Австралийском архипелаге, где сосредоточено более 30% коралловых рифов всего Мирового океана. Именно по этой причине при худшем сценарии к 2030 году под угрозой может оказаться существование Большого Барьерного рифа, расположенного в данном регионе.

Сбросы промышленного производства и сточных вод населённых пунктов, поступление в воду нефтепродуктов при морской нефтедобыче, появление удобрений в воде из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности — всё это элементы жесточайшего антропогенного прессинга на коралловые экосистемы.

Повсеместная вырубка лесов в тропической зоне привела к массированному смыву почв во время дождей, что понижает прозрачность морской воды. Повышение мутности воды вкупе с удобрениями не даёт кораллам шанса выжить в конкурентной борьбе с бурно размножающимися вредоносными водорослями, заселяющими поверхность кораллов. Так рост кораллов подавляется, и они деградируют.

Интенсивный вылов рыб привёл к тому, что их численность уменьшилась в десять раз относительно нормальных для рифа значений. От 40 до 70% всех рыб (по биомассе) на рифе — растительноядные. Резкое уменьшение их плотности провоцирует активный рост водорослей, что дестабилизирует рифовую экосистему. В результате кораллы деградируют и гибнут, причём весь этот процесс может произойти в течение одного года.

Особое беспокойство вызывал практиковавшийся в прошлом, а ныне запрещённый промысел рыбы с использованием взрывчатых веществ, при котором разрушалось коралловое покрытие рифа.

Из-за снижения запасов традиционных видов промысловых рыб постоянно растущее население в рифовых районах стало использовать в пищу новые группы рифовых рыб: рыб-хирургов, рыб-ангелов, губанов, рыб-попугаев.

Верхний участок склона кораллового рифа. На переднем плане рыба-попугай (Scarus frenatus). Рыбы-попугаи тоже выедают водоросли на рифе. В последнее время рыбы этой группы массово используются в пищу во многих странах Азии.

Вошедшее в практику промышленное выращивание крупных груперов и губанов (например, рыбы-наполеона) не снизило объёмы их промысла на рифах, так как выловленная в дикой природе рыба в несколько раз дороже, чем марикультурная. И её отлов, и доставка в живом виде в рестораны азиатских стран весьма выгодное дело.

В последние десятилетия ситуация осложняется бесконтрольным выловом рифовых рыб для аквариумной торговли (см. также: Д. Фащук «Тайны коралловых рифов», «Наука и жизнь» №2, 2009 г.). Заказ на отлов аквариумных рыб формируют компании развитых стран. Именно они пропагандируют морской аквариумизм среди любителей и постоянно расширяют рынки сбыта диких рифовых рыб.

Возникшая разветвлённая сеть местных фирм вовлекает прибрежное население в «аквариумное рыболовство». Торговля морскими гидробионтами — сверхдоходный бизнес. Зачастую местные рыбаки получают за улов менее 1% от конечной стоимости товара, остальное достаётся коммерсантам.

Чтобы вылавливать большие объёмы рыбы, стали использоваться средства быстрого обездвиживания, в числе которых был и цианид натрия. Сейчас применение этого яда запрещено, но урон, нанесённый рифам за десятилетия, огромен. Однако обездвиживание рыб при их вылове не ушло в прошлое — цианид заменили на яды обратимого действия, передозировка которых также ведёт к гибели рыб. Ещё один варварский способ лова рыб — метод «муро-ами», при котором рыбу гонят в сеть шестами и камнями, разрушая кораллы.

Следует отметить, что из более чем 4000 видов рифовых рыб в искусственных условиях разводят менее 100, что объясняется сложностью их личиночного развития. Поэтому абсолютное большинство рыб для морских аквариумов отлавливается в природе. Это же касается и беспозвоночных. Например, доля разведённых мадрепоровых кораллов в аквариумной торговле не достигает и 1%.

Состояние коралловых рифов некоторых стран Юго-Восточной Азии (по данным Global Coral Reef Monitoring Network) на конец ХХ века.

Масштаб пагубного воздействия пищевого и аквариумного промысла рыб и беспозвоночных на рифы наглядно виден из данных Всемирной организации по мониторингу коралловых систем — Global Coral Reef Monitoring Network, приведённых для конца ХХ века (см. таблицу). Согласно этим данным, в странах, запретивших экспорт обитателей рифов, преобладало хорошее состояние рифовых экосистем, тогда как в государствах, экспортировавших рифовых гидробионтов, в основном оно было «бедным» и «сносным». Это ещё раз подтверждает, что решающую роль в разворачивающейся трагедии планетарного масштаба играет человек.

Источник: elementy.ru

Кораллы

Центральный офис в Москве: ул. Нижняя Сыромятническая,

центр дизайна ARTPLAY,

здание 9, этаж 3, пространство № 335

Часы работы:

Будни: 10:00-21:00

Суббота, воскресенье — дежурный на телефоне

+7 (495) 925-77-99

посмотреть на Яндекс-картах

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Это слово неизменно ассоциируется с коралловыми рифами. То, что последние построены из известкового скелета отмерших кораллов, знают, наверное, все. Но ведь кораллы бывают разные: восемь отрядов включают одиночных и колониальных животных, различных по строению, форме и цвету тела, наличию скелета, местообитанию, образу жизни и поведению.

Автор фото Сергей Мамаев

Типичный коралловый полип имеет форму полого цилиндра, сидящего на плоской подошве. Рот, расположенный на верхней стороне “цилиндра”, ведет в глотку и мешкообразную кишечную полость, разграниченную мезентериями — симметричными перегородками из мягкой ткани. Их число, как правило, равно числу щупалец.

Полип рифостроящего коралла выделяет в основании известковое днище, на котором формируются гребни, или септы. Днище с септами и составляет наружный скелет полипа, играющий роль “стройматериала” рифа. Кишечные полости колониальных коралловых полипов объединены каналами в обширную систему, а их днища соединены между собой, образуя известковый монолит колонии.

Автор фото Илья Труханов

Рот полипа окружен щупальцами. У восьмилучевых кораллов их восемь, а у шестилучевых их количество кратно шести. Щупальца усеяны стрекательными клетками, иногда настолько огромными, что их видно даже невооруженным глазом. При механическом раздражении щупальца быстро сокращаются и втягиваются внутрь полипа. Яд некоторых кораллов может вызвать у человека болевые ощущения, но никогда не приводит к нарушениям функций внутренних систем и органов.

Все кораллы — прикрепленные или сидячие организмы без свободноплавающей медузоидной жизненной формы. Размножаются они как почкованием, так и половым способом, а расселяются при помощи маленьких плавающих личинок, покрытых ресничками. Одни кораллы намертво прикреплены к субстрату, а другие, например, актинии, лишенные скелета, способны ползать по дну на мускулистой подошве.

Автор фото Александр Голубев

Восьмилучевые кораллы

Они имеют восемь перистых щупалец, а тело обладает восьмилучевой симметрией. Большинство восьмилучевых кораллов не строит рифов, поскольку их скелет состоит из отдельных известковых или роговых иголочек. Их колонии имеют вид разветвленных кустарников и деревьев с мощным стволом, на котором расположены мириады полипов.

Автор фото Александр Голубев

Из всех восьмилучевых кораллов доставить человеку неприятности способны лишь горгониевые, или роговые, обильные в тропических, субтропических и даже умеренных водах всех океанов. Они имеют вид слабо разветвленных деревьев разного цвета — от серого до темно-бордового и черного. Яд горгонарий вызывает покраснение кожи, появление пузырей и невыносимый зуд, но настоящих болевых ощущений не возникает.

Шестилучевые кораллы

Автор фото Сергей Мамаев

Этот подкласс объединяет пять отрядов, из которых наиболее многочисленны и широко распространены актинии и мадрепоровые рифостроящие кораллы.

Большинство актиний безопасно для человека. Если провести рукой по их щупальцам, можно почувствовать, как пальцы “прилипают”, заякоренные многочисленными нематоцистами. Это все, что способен причинить нам яд актиний, моментально убивающий рыб и мелких беспозвоночных. Лишь некоторые виды вызывают зуд, жжение или острые болевые ощущения и некроз кожи в обожженном месте, лихорадку, слабость, бред, жажду, головную боль и шок.

Автор фото Ольга Каменская

Представители родов сагартия (Sagartia) и актиния (Actinia), обитающие на губках, служат причиной заболевания, известного на Средиземноморье как “болезнь ныряльщиков“ (франц.: maladie des plongeurs). Причина ее проста: ловцы губок ныряют за добычей на дно, собирают ее наощупь и очищают от наростов, среди которых попадаются и актинии. Симптоматика включает лихорадку, дрожь, тошноту, брюшные и головные боли, а также сильное чувство жажды.

Актинии воистину заслужили свое популярное имя “морские цветы”. Одни похожи на гвоздики, другие — на хризантемы. Посередине такого экзотического цветка сидит алчный рот с пухлыми губами. Некоторые актинии так велики, что игриво настроенные аквалангисты легко засовывают к ним в желудок руку по плечо, словно в бездонный мешок.

Недаром же дошли до нас из средневековья жуткие картины и гравюры, изображающие актиниеобразных монстров, пожирающих людей. Кто знает, может быть, на дне моря, где-нибудь в темной пещере под одинокой скалой, поджидает очередную жертву чудовищная прожорливая хризантема.

Автор фото Александр Голубев

Мадрепоровые кораллы — архитекторы, скульпторы и строители коралловых рифов. Некоторые роды, например, Acropora, Asteopora и Gonioporа, помимо того, еще и стрекаются. Яд рифостроящих кораллов нетоксичен и неопасен для человека — он вызывает разве что крапивный зуд. Более опасны царапины и порезы. Края колоний, подчас острые как бритва, наносят ныряльщику довольно глубокие раны, которые могут послужить источником вторичной инфекции.

Автор фото Илья Труханов

Практически все коралловые рифы расположены в тропической зоне, где жаркий и влажный климат способствует разнообразным инфекционным и паразитарным заболеваниям. Поэтому, если не относиться к порезам серьезно и не стерилизовать их немедленно после выхода из воды, поврежденные участки кожи в лучшем случае быстро превратятся в гнойники и язвы, а в худшем — станут входными воротами для какого-нибудь возбудителя. Язвы долго не заживают, во-первых, из-за высокой влажности воздуха, а, во-вторых, из-за частого попадания в ранку инородных тел, таких, как мелкие кусочки кораллового скелета или органические частицы, взвешенные в воде. Если такие язвы образовались на ногах, человек не сможет ходить в течение нескольких недель и даже месяцев.

Автор фото Илья Труханов

Таким образом, коралловые рифы не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Плавая среди кораллов, старайтесь их не трогать — любуйтесь ими на почтительном расстоянии. Коралловые джунгли из ветвистых и хрупких колоний акропор заставляют нас внимательно контролировать движения и постоянно поддерживать нейтральную плавучесть.

Автор фото Илья Труханов

Источник: www.dive.ru