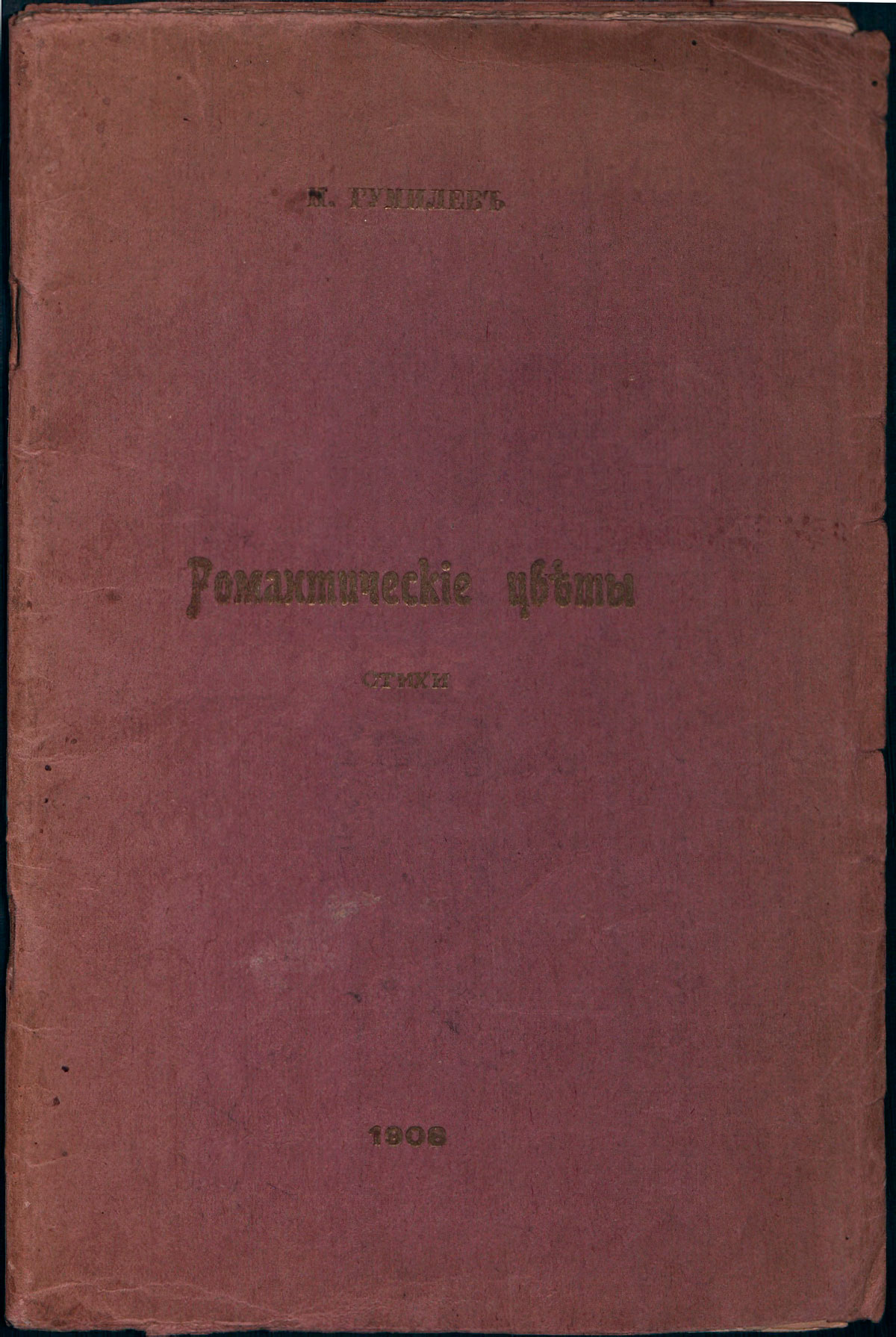

«Романтические цветы» — второй сборник стихов Николая Гумилёва, выпущенный в Париже в январе 1908 года на собственные средства.

Первое издание «Романтические цветы» вышло с посвящением Анне Андреевне Горенко. В сборник вошло 32 стихотворения. Три из них в дальнейшие издания не включались, одно было включено в сильно урезанном виде.

Сборник был представлен на соискание достаточно консервативной Пушкинской премии, однако её не получил: «малый объем книги в совокупности с неизвестностью автора и отсутствием переводов привели к тому, что у „Романтических цветов“ не было шансов не только по своей модернистской направленности».

«Вторым» изданием Гумилёв считал раздел под тем же названием, которым заканчивался сборник «Жемчуга» 1910 года.

Во «второе» издание (в составе «Жемчугов») входило 21 стихотворение, из них 20 было перепечатано из первого издания, а одно являлось новым («Неоромантическая сказка»). Кроме того, одно стихотворение из первого издания («Мне снилось, мы умерли оба») вошло в раздел «Жемчуг Розовый», но в 1918 г. было возвращено в «Романтические Цветы».

Нежность (Сергей Любавин)

В третье издание вошло 45 стихотворений, в том числе: три из «Пути конквистадоров», 29 из первого издания «Романтических цветов» 1908 года, четыре перенесенных из «Жемчугов» 1910 года, одно из второго издания «Романтических цветов» в сильно урезанном виде и восемь стихотворений, не входивших раньше ни в один из сборников.

Стихотворения, вошедшие в третье издание сборника:

- Сонет (Как конквистадор в панцире железном…)

- Баллада

- Оссиан

- Крыса

- Рассвет

- Смерть

- В небесах

- Думы

- Крест

- Маскарад

- После победы

- Выбор

- Умный дьявол

- Отказ

- Воспоминание

- Мечты

- Перчатка

- Мне снилось

- Сада-Якко

- Самоубийство

- Принцесса

- Пещера сна

- Влюбленная в дьявола

- Любовники

- Заклинание

- Гиена

- Корабль

- Ягуар

- Ужас

- За гробом

- Невеста льва

- Сады души

- Зараза

- Орел Синдбада

- Жираф

- Носорог

- Озеро Чад

- Помпей у пиратов

- Основатели

- Манлий

- Игры

- Императору

- Каракалла

- Мореплаватель Павзаний…

- Неоромантическая сказка

Критика

На первое издание сборника откликнулись в числе прочих В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский и В. В. Гофман.

Из рецензии В. Я. Брюсова в журнале «Весы», 1908 года:

Стихи Н. Гумилёва теперь красивы, изящны и большей частью интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой продуманностью и изысканностью выбирает эпитеты… Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые.

Из рецензии Л. Ф. в «Образовании», 1908 года:

5sta Family — Зачем (Официальное видео)

…как поэт Н. Гумилёв очень неровен и часто умеет хорошее целое ловко испортить двумя-тремя мелочами.

Из рецензии Виктора Гофмана в «Русской мысли», 1908 года:

Теперешняя его книга — лишь преддверие, лишь обещание, к которому, впрочем, стоит прислушаться; настоящее же творчество поэта еще впереди.

- Пине-Люксембург, Анри-Леон д’Альбер

- 1835 год в литературе

- Климов, Владимир Михайлович

- Тодос-лос-Сантос

- Циртоподиум

Источник: oglasi.ru

РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ

В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием. В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, а другую Ариадной?

Романтические цветы — это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что, собственно, оно значит. Но несколько тусклое как символ, оно красиво как звучность, — и с меня довольно.

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка — и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.

Лучшим комментарием к книжке служит слово «Париж» на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем…

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил нездешние слова.

Перед ней, царицей беззаконий,

Расточал рубины волшебства.

А когда на изумрудах Нила

Месяц закачался и поблек,

Бледная царица уронила

В этих словах не один искусный подбор звукоцветностей, в них oсть и своеобразная красота, только она боится солнечных лучей. Нe надо рассматривать при свете и даже при запахе от уличного «bec Auer»(*). Днем черты экзотической царицы кажутся у спящей точно смятыми, да и у мага по лицу бродят синеватые тени. Но вчера в cafe-concert(**) они оба были положительно красивы, размалеванные.

Никакого тут нет ни древнего востока, ни тысячелетнего тумана: бульвар, bec Auer, кусок еще влажного от дождя асфальта перед кафе — вот и вся декорация «ассирийского романа».

Не ушли стихи Н. Гумилева и от дьявола, конечно. Только у Н. Гумилева это, к счастью, не карамазовский дьявол, а совсем другой.

Но что же из всего этого? Мы слишком серьезны. Нам нужно во что бы то ни стало, чтобы дьявол вышел и в стихах именно такой, каким он снился аскетам после голода и самобичеваний. Но Париж ведь не со вчерашнего дня знает и другого дьявола, этот дьявол — создание городской фантазии, мечта Мансарды и Буль-Миша; это он был ceboheme ricanant(***) М. Роллина 2 и не о нем ли плакала еще недавно и верленовская шарманка?

Что же? Разве этот дьявол не может быть красив? Вам смешна великая любовь дьявола, и что он дьявол, и что он плавал (здесь — за магнитом Ф. Сологуба, кажется) — напрасно 3 . В бульварном дьяволе, может быть, есть абрис будущего…

Почему «мореплаватель Павзаний» и «император Каракалла» должны быть непременно историческими картинами? Для меня довольно, если в красивых ритмах, в нарядных словах, в культурно-прихотливой чуткости восприятий они будут лишь парижски, пусть даже только бульварно-декоративны.

И над морем седым и пустынным,

Приподнявшись лениво на локте,

Посыпает толченым рубином

Розоватые длинные ногти.

Это положительно красиво… а Красивое, право, не так-то уж далеко и от Прекрасного. Pulchrum non unum sed multa(****). Н. Гумилев умеет смотреть, если захочет, и говорить о том, что видит, если видение красиво.

Кто был бледный и красивый рыцарь,

Что проехал на черном коне,

И какая сказочная птица

Кружилась над ним в вышине?

И какой печальный взгляд он бросил

На мое цветное окно,

И зачем мне сделался несносен

Мир родной и знакомый давно?

И зачем мой старший брат в испуге,

При дрожащем мерцанье свечи,

Вынимал из погребов кольчуги

И натачивал копья и мечи?

И зачем сегодня в капелле

Все сходились, читали псалмы

И монахи угрюмые пели

Заклинанья против мрака и тьмы?.

Тема ясна и хорошо развивается: это придушенное семейное несчастье — истеричка-дочь, «влюбленная в дьявола». Каданс выдержан: в нем чувствуются большие, но стертые ступени спиральной башенной лестницы, идут к теме и глухие диссонансы в чередовании с рифмами.

Хорошо и «Озеро Чад», история какой-то африканки, увеселяющей Марсель. Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и «изысканный жираф», жираф-то особенно, — но все чары африканки пропитаны трагедией. Н. Гумилев не прочь был бы сохранить за песнями об этой даме — их, т. е. песен, у него три — всю силу экзотической иронии, но голос на этот раз немножко изменил Анахарсису XX века, ему просто жаль дикарки, ему хочется плакать.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает…

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

Зеленая книжка отразила не только искание красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что романтические цветы — деланные, потому что поэзия живых… умерла давно. И возродится ли?

Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений, и лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты.

* газового рожка (фр.).

*** ухмыляющаяся богема (фр.).

*** Прекрасное не едино, но множественно (лат.).

1 . Из ст-ния Гумилева —Заклинание» (в первой редакции — «Юный маг в пурпуровом хитоне…»).

2 . «Ухмыляющаяся богема» отсылает к двум стихотворениям французского символиста Мориса Роллина (1846-1903), переведенным Анненским: «Богема» и «Приятель» (прим. Р. Д. Тименчика).

3 . Т. е. — повторяя рифмовку известного ст-ния Ф. Сологуба «Когда я в бурном море плавал…» (1902); см. об этом следующую рецензию А. Я. Левинсона.

Иннокентий АННЕНСКИЙ

русский поэт, драматург и переводчик, критик. Исследователь литературы и языка, директор мужской Царскосельской гимназии.

ЮНЫЙ МАГ В ПУРПУРОВОМ ХИТОНЕ

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил нездешние слова,

Перед ней, царицей беззаконий,

Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений

Открывал пространства без границ,

Где носились сумрачные тени,

То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,

Огненные плавали столбы,

Гордые военные трибуны

Опускали взоры, как рабы.

А царица, наклоняясь с ложа,

Мировой играла крутизной,

И ее атласистая кожа

Опьяняла снежной белизной.

Отданный во власть ее причуде,

Юный маг забыл про все вокруг,

Он смотрел на маленькие груди,

На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил, как мертвый, не дыша,

Отдал все царице беззаконий,

Чем была жива его душа.

А когда на изумрудах Нила

Месяц закачался и поблек,

Бледная царица уронила

Для него алеющий цветок.

НАД ТРОСТНИКОМ МЕДЛИТЕЛЬНОГО НИЛА

Над тростником медлительного Нила,

Где носятся лишь бабочки да птицы,

Скрывается забытая могила

Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,

Встает луна, как грешная сирена,

Бегут белесоватые туманы,

И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,

Ее глаза зловещи и унылы,

И страшны угрожающие зубы

На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,

Смотрите, звезды, стройные виденья,

И темный Нил, владыка вод бесшумных,

И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,

Как блещут взоры злыми огоньками.

Неправда ль, я такая же царица,

Как та, что спит под этими камнями?

Ее глаза светилися изменой,

Носили смерть изогнутые брови,

Она была такою же гиеной,

Она, как я, любила запах крови».

По деревням собаки воют в страхе,

В домах рыдают маленькие дети,

И хмурые хватаются феллахи

За длинные, безжалостные плети.

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ ВО ВЗОРЕ МОЕМ

Что ты видишь во взоре моем,

В этом бледно-мерцающем взоре?

— Я в нем вижу глубокое море

С потонувшим большим кораблем.

Тот корабль… величавей, смелее

Не видали над бездной морской.

Колебались высокие реи,

Трепетала вода за кормой.

И летучие странные рыбы

Покидали подводный предел

И бросали на воздух изгибы

Ты стояла на дальнем утесе,

Ты смотрела, звала и ждала,

Ты в последнем веселом матросе

Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает

О безумной, предсмертной борьбе

И о том где теперь отдыхает

Тот корабль, что стремился к тебе.

И зачем эти тонкие руки

Жемчугами прорезали тьму,

Точно ласточки с песней разлуки,

Точно сны, улетая к нему.

Только тот, кто с тобою, царица,

Только тот вспоминает о нем,

И его голубая гробница

В затуманенном взоре твоем.

ТАМ ГДЕ ПОХОРОНЕН СТАРЫЙ МАГ

Там, где похоронен старый маг,

Где пробита в мраморе пещера,

Текст книги «Н. Гумилев. Жемчуга»

Лет двадцать тому назад русская поэзия под влиянием ложно понятых принципов реалистического искусства почти совсем чуждалась фантастики. Поэты как-то стыдились всего, на чем лежал отсвет «романтизма», и во что бы то ни стало хотели оставаться в пределах не только современного, но непременно повседневного. Всем еще памятна борьба, которую повело с этими принципами молодое поколение поэтов, выступившие в начале 90‑х годов. Оно защищало равноправность мечты с так называемой действительностью и в разгар борьбы, как то всегда бывает, даже решительно отдавало предпочтение фантастике. Тогда-то были восстановлены у нас в стихах декорации, столь любезные в свое время романтиком: средневековые замки, причудливые дворцы Востока, пустыни, где еще длится дикая жизнь, и, наконец, просто небывалые, воображаемые страны, сотворенные по произволу, по прихоти поэта.

За пятнадцать лет борьбы новые идеи у нас, как на Западе, одержали победу. Реализм должен был сдать те свои позиции, которые пытался он было занять в 80‑х годах. Но в то же время тем ощутительнее стало, что он все же из числа исконных, прирожденных властелинов в великой области искусства.

Стало яснее, что начало всякого искусства – наблюдение действительности, как вместе с тем стали виднее те опасности, к которым ведет безудержная фантастика. В наши дни «идеалистическое» искусство, в свою очередь, вынуждено очищать позиции, занятые слишком поспешно. Будущее явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом».

Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет. Он еще всецело в рядах борцов за новое, «идеалистическое» искусство. Его поэзия живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет им самим сотворенными существами: людьми, зверями, демонами.

В этих странах, – можно сказать, в этих мирах, – явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии, но по странным, необъяснимым капризам, подсказываемым автором-суфлером. И если встречаются нам в этом мире имена, знакомые нам по другим источникам: античные герои, как Одиссей, Агамемнон, Ромул, исторические личности, как Тимур, Данте, Дон-Жуан, Васко-де‑Гама, некоторые местности земного шара, как степь Гоби, или Кастилия, или Анды, – то все они как-то странно видоизменены, стали новыми, неузнаваемыми.

Страна Н. Гумилева, это – какой-то остров, где-то за «водоворотами» и «клокочущими пенами» океана. Там есть пленительные всегда «ночные» или вечно вечереющие горные озера. Кругом «рощи пальм и заросли алоэ», но они полны «мандрагорами, цветами ужаса и зла».

По стране бродят вольные дикие звери: «царственные барсы», «блуждающие пантеры», «слоны-пустынники», «легкие волки», «седые медведи», «вепри», «обезьяны». По временам видны «драконы», распростершиеся на оголенном утесе. Есть там и удивительные камни, которые ночью летают, блестя огнями из своих щелей, и сокрушают грудь своих врагов. Герои Н. Гумилева – это или какие-то темные рыцари, в гербе которых «багряные цветы» и которых даже женщины той страны называют «странными паладинами», или старые конквистадоры, заблудившиеся в неизведанных цепях гор, или капитаны, «открыватели новых земель», в высоких ботфортах, с пистолетом за поясом, или царицы, царствующие над неведомыми народами чарами своей небывалой красоты, или мужчины, «отмеченные знаком высшего позора», или, наконец, просто бродяги по пустыне смерти, соперничающие с Гераклом. Тут же, рядом с ними, стоят существа совсем фантастические или, по крайней мере, встречаемые весьма редко: «угрюмые друиды», повелевающие камнями, «девушки-колдуньи», ворожащие у окна тихой ночью, некто, «привыкший к сумрачным победам», и таинственный скиталец по всем морям, «летучий голландец». И удивительные совершаются в этом мире события среди этих удивительных героев: рыцарь принимает вызов девы-воина и своим последним стоном приветствует победу врага; царица, при взятии ее города, ставит на людной площади ложе и на нем, обнаженной, ожидает победителей; добрые товарищи-собутыльники собираются ехать в путешествие, непременно в Китай, и выбирают капитаном метра Рабле; наконец, изумительный раджа ведет своих парсов на завоевание крайнего севера и там, во льдах и снегах, где виднеются лишь глубокие следы медвежьи, создает царство мечты, в котором белая заря слепительнее, чем в Бирме, и т. д.[1] 1

В этом абзаце, воссоздающем картины гумилевской стихотворной «утопии», Брюсов использует фрагменты из следующих ст‑ний Гумилева, вошедших в Ж 1910: «У берега» (из цикла «Возвращение Одиссея»), «Озера», «Рощи пальм и заросли алоэ…», «Одиночество», «Северный раджа», «Лесной пожар», «В пути», «Камень», «Поединок», «Одержимый», «Старый конквистадор», «Капитаны», «Царица», «Портрет мужчины», «В пустыне», «Колдунья», «Варвары», «Путешествие в Китай».

Такова поэзия Н. Гумилева, поскольку она отразилась в его книге «Жемчуга», разделенной на три отдела: жемчуг черный, жемчуг серый и жемчуг розовый. Еще больше чудес найдем мы во второй части книги, где собраны более ранние стихи поэта (1906–1908 гг.), изданные прежде в Париже под характерным заглавием «Романтические цветы».

В этих «Романтических цветах» фантастика еще свободнее, образы еще призрачней, психология еще причудливее. Но это не значит, что юношеские стихи автора полнее выражают его душу. Напротив, надо отметить, что в своих новых поэмах он в значительной степени освободился от крайностей своих первых созданий и научился замыкать свою мечту в более определенные очертания. Его видения с годами приобрели больше пластичности, выпуклости. Вместе с тем явно окреп и его стих. Ученик И. Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга»[2] 2

Т. е. самого Брюсова; книга стихов Гумилева «Жемчуга» в 1910 г. носила посвящение «Моему учителю Валерию Брюсову» (в издании 1918 г. посвящение было снято).

[Закрыть] , Н. Гумилев медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно, обдуманными и утонченно-звучащими стихами. Н. Гумилев не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным неудачам.

Источник: iknigi.net