«Святая Троица» Рублёва

Что символизируют детали прославленной русской иконы? И как сложилась судьба её создателя?

Сюжет

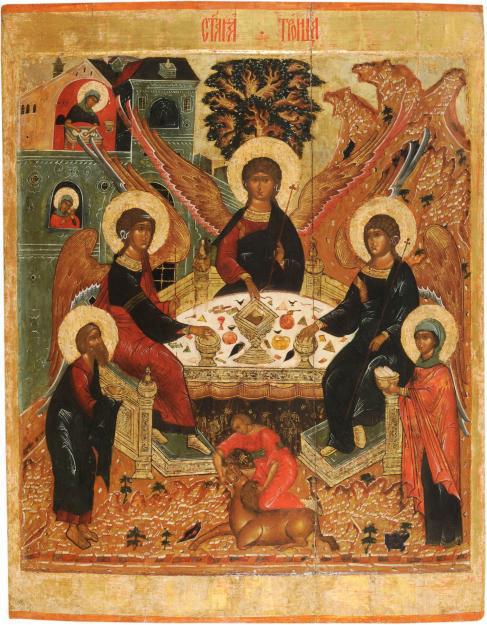

Икона написана по ветхозаветному сюжету «Гостеприимство Авраама». Согласно оригиналу, праотец Авраам встретил у дубравы Мамре трёх таинственных странников, которых в дальнейшем назовут ангелами. Они рассказали Аврааму, что через год у того родится сын, от которого пойдёт народ иудейский. Затем двое ангелов отправились карать жителей Содома, а третий ангел остался с Авраамом.

Сюжет этот трактовался различно. Идея того, что в образе ангелов Аврааму открылась единая сущность триипостасного бога — Святой Троицы — утвердилась к 9−10 векам.

Средневековые иконописцы обязательно изображали всех участников притчи. Рублёв представил её по-своему. Мы не видим ни Авраама, ни его жены Сары, а только Троицу. Ангелы расположены так, что линии их фигур образуют замкнутый круг. У каждого есть скипетр (символ власти) и лазурные одежды (знак неземной сущности).

Андрей Рублёв. Троица / История одного шедевра

В центре — Бог Отец. Как первый среди равных он носит знаки власти: пурпурные одежды с золотой полосой через плечо. Он обращён в сторону Святого Духа, которому, словно бы, задаёт вопрос о том, кто пойдёт на искупительную жертву. При этом он благословляет чашу, поднося к ней два перста. Святой Дух, отвечая Богу Отцу, указывает на Бога Сына. Последний смиренно принимает участь.

Его зелёная накидка (гиматий) говорит о двойственной природе (человеческой и божественной).

Троица сидит за столом, на котором чаша с головой тельца — символ страданий Христа, на которые он пойдёт ради искупления грехов человечества. Эта чаша и есть смысловой центр иконы.

На фоне представлены дом (палаты Авраама), дерево (в трактовке Рублёва древо жизни, которое Бог посадил в Эдеме) и гора (прообраз Голгофы, на которую суждено взойти Иисусу).

Контекст

Кто заказал «Троицу» Рублёву? Точного ответа нет. Версия, с которой на сегодня согласно большинство исследователей, гласит, что икона была выполнена в похвалу Сергию Радонежскому по заказу его ученика и преемника игумена Никона. Он пригласил артель Андрея Рублёва и Даниила Чёрного завершить убранство только что построенного Троицкого собора.

Иконописцы должны были расписать храм фресками, а также создать многоярусный иконостас. Вопрос о том, когда именно это могло произойти, остаётся открытым.

Примечательно, что ни в житии Сергия, ни в житии Никона не сказано ни слова о «Святой Троице». Впервые о ней упоминается в постановлении Стоглавого собора (1551 год), где она признается соответствующей церковным канонам. С 1575 года икона занимала главное место в «местном» ряду иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Затем её неоднократно обкладывали золотом.

На рубеже 19−20 веков русская иконопись была «открыта» как искусство. Иконы начали вынимать из окладов, которые закрывали их практически полностью, а также расчищать от олифы и лака, поверх которых русские иконописцы писали новое изображение, как правило, совпадавшее по сюжету, но в соответствии с новыми эстетическими требованиями, предъявляемыми временем. Такое поновление икон могло привести к тому, что менялись размеры и пропорции фигур, их позы, другие детали.

К тому времени «Святая Троица» не пользовалась почитанием верующих: она не исцеляла, не совершала чудес, не мироточила. Но когда её «открыли», то все были поражены красотой авторского слоя. Вместо тёмных, «дымных» тонов и сдержанной, суровой коричнево-красной гаммы зрители увидели яркие солнечные краски, сразу же напомнившие итальянские фрески и иконы 14-го — первой половины 15-го века. Рублёв не знал памятников итальянского искусства, а следовательно, и ничего не мог из них позаимствовать. Его главным источником вдохновения была византийская живопись палеологовской эпохи.

Сразу после раскрытия «Святой Троицы» начались проблемы с её сохранностью. За последние 100 лет её неоднократно реставрировали.

Судьба художника

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Строфы Пушкина, пожалуй, — лучшее резюме для биографии Андрея Рублёва. Впрочем, мы даже не знаем, как его звали. Под именем Андрей он принял постриг, а как его звали в миру — тайна сия мраком покрыта. То же касается и фамилии.

Вероятно, что Рублёв — это прозвище по роду занятий его отца.

Неизвестно и то, где и когда он родился, какого был происхождения, как начал заниматься иконописью. И что самое загадочное — как ему удалось создать шедевр, по красоте соперничающий с произведениями мирового искусства.

Первое упоминание о Рублёве в летописи появилось в 1405 году. В документе указано, что Феофан Грек, Прохор-старец и чернец Андрей Рублёв расписали Благовещенский собор в Московском Кремле. Это говорит о том, что уже к этому времени Рублёв был опытным мастером, которому могли доверить такую ответственную работу.

Уже через три года Рублёв, согласно летописи, делал росписи с Даниилом Чёрным в Успенском соборе во Владимире. На этот раз у Рублёва есть помощники и ученики. В 1420-х годах вместе с Даниилом Чёрным он руководил работами в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. Эти росписи не сохранились.

В целом, из наследия Рублёва до нас дошло совсем немного. Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать работы, которые сегодня с уверенностью исследователи атрибутируют Рублёву: что-то не сохранилось, а чьё-то авторство пересмотрено, увы, не в пользу иконописца.

ИсточникТроица Андрея Рублева

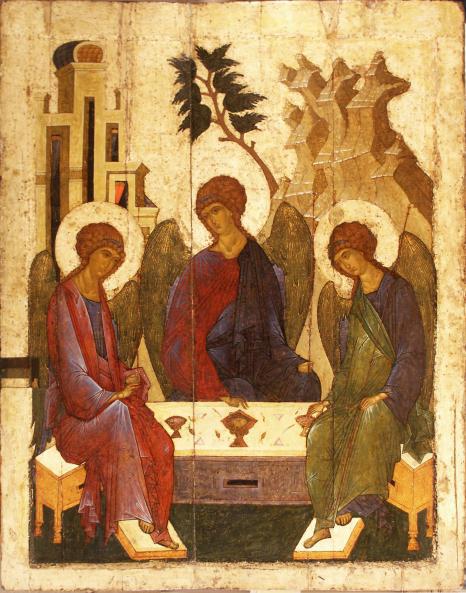

Самая близкая стилистическая аналогия росписям во Владимире, особенно композициям Страшного суда в западной части среднего нефа, 1408 года – это прославленная икона «Святая Троица» (ГТГ), написанная в качестве главного образа для Троицкого храма основанного Сергием Радонежским монастыря. Это сходство дает основания для ее датировки временем около 1410 года или 1410-ми годами. О «Троице» Андрея Рублева существует огромная литература, поэтому мы ограничимся лишь некоторыми аспектами ее иконографического, смыслового и художественного строя.

Некоторые иконографические детали произведения, которые в настоящее время утрачены, помогают восполнить его наиболее точные копии. Так, правый ангел протягивает руку не в пустоту, а к евхаристическому хлебу.

Можно утверждать, что на рублевской «Троице» были изображены три треугольные частицы хлеба: две – в левой части верхней поверхности стола и одна справа, ближе к поддону чаши. Вероятно, правый ангел даже касался хлеба или придерживал его пальцами.

Утраченная деталь делает жест ангела осмысленным: он участвует в трапезе, которая понимается как Евхаристия – спасение человека от первородного греха и вечной смерти через искупительную жертву Иисуса Христа. Эта мысль передана и с помощью являющейся центром иконы евхаристической чаши, очертания которой неоднократно повторяются на разных уровнях композиции. О том, что чаша на столе должна была восприниматься как евхаристическая, свидетельствует ее первоначальная форма, которая делала ее похожей и на потир и на дискос одновременно. Мифами являются утверждения о наличии на «Троице» перекрестья в нимбе центрального ангела и о том, что все пальцы его правой руки, за исключением указательного, были загнуты, что приводит к неверной интерпретации этого образа.

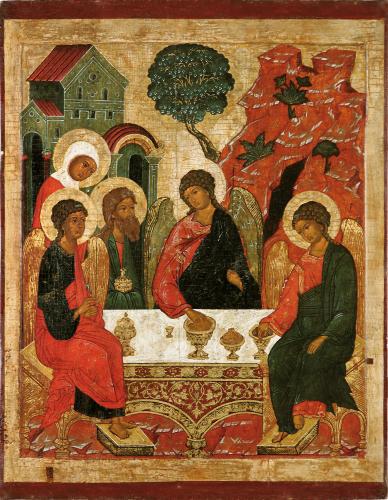

С точки зрения иконографии «Троица» Андрея Рублева принадлежит к одному из трех основных типов изображения Ветхозаветной Троицы в восточно-христианском искусстве – «палеологовскому», получившему распространение в византийском искусстве во второй половине XIV – первой половине XV века. Напомним, что этот тип был образован соединением существенных черт двух других, исторически предшествовавших ему типов, – «западного», в котором три равных ангела, без какой-либо их персонификации, служили лишь предзнаменовательным намеком на явление триединого Божества, и «восточного», где средний ангел, символизирующий Бога в образе воплотившегося Иисуса Христа, преобладал над двумя другими. Полагаем, что в «палеологовском» типе, частично сохранившем оба этих смысловых значения, к ним добавилось третье – тринитарное: в изображении трех одинаковых ангелов подразумевалось нечто большее, то, что П.А.Флоренский назвал «созерцанием Святой Троицы». При этом, византийские художники не делали попыток точно «идентифицировать» каждого из ангелов и соотнести их с тремя ипостасями Троицы.

Произведение Андрея Рублева представляет собой высшую точку развития «палеологовского» типа; после нее движение в этом направлении стало невозможно, ибо совершенство есть совершенство. В тринитарном аспекте «Троица» имеет три значения одновременно: она может быть прочтена и как просто явление трех ангелов («западный» тип), и как традиционное для XIV–XV веков изображение возвышающегося над боковыми ангелами Бога («восточный» тип), и как символ единосущия, неразделимости и равенства трех лиц Святой Троицы. Несомненно, что последний замысел является преобладающим.

Для ясности этой идеи художник отказался от изображения всех подробностей гостеприимства Авраама. Трапеза ограничена минимумом предметов, поэтому максимально выявляется символический смысл происходящего. Рублев отказался даже от фигур Авраама и Сарры, тем самым поставив на их место каждого созерцающего икону зрителя, перед изумленным взором которого предстает как бы само Божество. Еле уловимыми приемами он «охарактеризовал» каждого из ангелов, ставшего почти полным подобием двух других, но так, что это различие-сходство не нарушает гармонию и единство Святой Троицы, все три ипостаси которой «неслитно соединены и нераздельно разделены» (Иоанн Дамаскин). Все это, в совокупности с исключительным художественным качеством, сделало «Троицу» Андрея Рублева единственным точным изобразительным эквивалентом важнейшего догмата христианства.

Смысл рублевской «Троицы» не ограничен кругом богословских идей. Силой своего философского прозрения и художественного вдохновения мастер создает одновременно и образ духовного «единомыслия», «любви … нелицемерной … ко всем людям», побеждающей «злобу» «тьмы и мрака» «мутного моря жизни» и образ преображенного и просветленного гармонией человеческих отношений мира покоя, согласия, отзывчивости и любви, подобие мира земного, но уподобленного раю.

Все эти аспекты сложного идейного содержания «Троицы» выражены гармонией всех элементов формы – композиции, линии, цвета и света. Главный мотив композиции – круг, символ вечности и единства, совершенства и покоя – пронизывает всю структуру произведения, подчиняя себе все линии контуров и все оттенки и полутона нежных мерцающих светоносных красок. Погружаясь в неисчерпаемые художественные богатства «Троицы», «человек поднимается на высшую ступень, обретает радость чистого созерцания, почти лицезреет тайну бытия» (М.В.Алпатов). Все изображенное проникнуто глубоким лирическим чувством и обладает поразительным очарованием внутренней просветленной красоты, которое, как и в произведениях Рафаэля, пленяет современного зрителя.

*все материалы для этого и последующего разделов предоставлены Б.Н.Дудочкиным

ИсточникТроица: что зашифровано на знаменитой иконе Рублева

В воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи, православные отмечают День Святой Троицы — важнейший праздник, посвященный сошествию Святого Духа на учеников Христа. Святой Дух — это Третья Ипостась, Третье Лицо, Третья Сущность Единого и Неделимого Бога. Значит, когда Святой Дух сошел на землю, миру и была явлена Троица — все Три Ипостаси Бога, отсюда и название. Главная икона праздника, которую в День Святой Троицы выносят в центр храма — знаменитая "Ветхозаветная Троица" Андрея Рублева. Поскольку в 2020 году из-за карантина не все смогут попасть в храм, самое время разобраться, что же зашифровано в этом с детства нам всем знакомом шедевре.

Начнем с сюжета иконы. Впервые то, что Бог существует в трех Лицах, людям было открыто еще в ветхозаветные времена, когда Аврааму и его жене Сарре явился Господь "у дубравы Мамре". "Авраам и Сарра были стары и в летах преклонных", — говорится в первой книге Библии, в Книге Бытия.

Дальше Библия рассказывает, как произошло это явление: Авраам "возвел очи свои, и взглянул, и вот три мужа стоят против него". Так, "тремя мужами", явился Аврааму Господь. Авраам встретил этих "трех мужей", приготовил им обед, и тогда Они спросили Авраама: "Где Сарра, жена твоя?", он отвечал: "Здесь, в шатре". "И сказал один из них (фраза "один из них" в тексте Библии выделена, подчеркивая то, что Господь явился в трех лицах): "Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей". Сарра, слышавшая эти слова Господа, "внутренне рассмеялась, сказав: "Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?"". "И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра? . Есть ли что трудное для Господа?"" И действительно, у Авраама и Сарры в назначенный срок родился сын Исаак, от которого, как это и обещал Аврааму Бог, произошел великий народ и потом именно в потомстве Исаака рождается Иисус Христос.

"Ветхозаветная Троица" как раз и изображает явление Святой Троицы Аврааму и Сарре у Мамрийского дуба. И сам дуб мы видим за спиной центрального Ангела.

Рублевскую "Троицу" называют богословием в красках. Потому что законченная изобразительная форма гениальной иконы говорит нам на языке художественного образа о неслиянности и нераздельности Трех Ипостасей Святой Троицы — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа — об их единосущности. В праздник Троицы верующие вспоминают о том, что в этом мире нам явилась полнота всех Трех Ипостасей Творца. И главная икона праздника каким-то невероятным образом открывает для нас, часто людей богословски непросвещенных, сложнейший постулат — о неразделимости и одновременно неслиянности всех Трех Лиц Бога.

Но как этого добивается Андрей Рублев? Вот что пишет об этом академик Борис Раушенбах, создатель систем ориентации космических спутников и, одновременно, автор труда "Предстоя Святой Троице", исследователь древнерусской иконы. "В предшествовавшее Рублеву время все иконы Троицы писались по типу, известному как "Гостеприимство Авраама". Здесь изображалась не только Троица, но и Авраам с Саррой, угощающие дорогих гостей, иногда и заклание тельца отроком. Это сразу снижало возникающий образ, приближало его к повседневному земному быту — он представлял уже не горний мир, но мир дольний, который, правда, посетил Бог. Здесь необходимо заметить, что композиции, изображающие Троицу в виде трех Ангелов, существовали и до Рублева, но отсутствие в них Авраама и Сарры объясняется совсем просто: для их изображения не хватало места… Как только размер священного изображения увеличивался, в поле зрения обязательно возникали Авраам и Сарра".

Запомним фразу Раушенбаха о том, что появление "Троицы" Рублева не было следствием постепенного развития, что это был скачок (акт прозрения?), и сделаем первый вывод. У Рублева нет ничего лишнего, у него все работает на то, чтобы возвысить икону от изображения конкретной ситуации — явления Трех Ангелов Аврааму и Сарре у дубравы в Мамре до художественного проникновения в Тайну.

Тайну предвечности Бога. Тайну Троичности Бога. Трое сидят за столом и ведут молчаливую беседу. Единство связывает Их: Они — трое, но одновременно Они — одно. Непостижимо, но, одновременно, и абсолютно, истинно, безусловно.

Теперь попробуем исследовать икону. Начнем с самого очевидного наблюдения: три изображенных Ангела совершенно однотипны. Между ними нет никаких видимых различий — так у нас возникает ощущение того, что богословы сформулировали как "единосущность трёх Ипостасей, трёх Лиц Бога", их неслиянность, и нераздельность.

А сейчас обратимся к композиции. Она крайне интересна. Смотрите, композиция иконы строится по принципу круга, и мысль всматривающегося в Троицу тоже движется по кругу, точнее, мы будто не в силах выйти за его пределы. Этот круг и объединяет трёх Ангелов в неразделимое, в Троицу.

"На светлом (изначально золотом) фоне изображены три Ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний Ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым Ангелом — гора, за левым — палаты. Головы Ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи — будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца, знак жертвы.

Перед нами не просто трапеза, но евхаристическая трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Средний Ангел благословляет чашу, сидящий одесную его принимает ее, Ангел, расположенный по левую руку от среднего, словно подвигает эту чашу тому, кто напротив него. Основной смысл образа прозрачен — в недрах святой Троицы идет совет об искуплении человечества", — рассуждает искусствовед Ирина Языкова.

А вот что читаем у богослова профессора Леонида Успенского: "Если наклон голов и фигур двух Ангелов, направленных в сторону третьего, объединяет их между собой, то жесты рук их направлены к стоящей на белом столе, как на престоле, евхаристической чаше с головой жертвенного животного. она стягивает движения рук". Жертвенная чаша — смысловой и композиционный центр иконы — одна на всех трех Ангелов.

И тут — будьте внимательны! — удивительная вещь. Обычно на иконе одна из фигур обязательно смотрит на молящегося: например, если Богомладенец смотрит на Богородицу, то Сама Мария будет смотреть не на Своего Сына, а на нас, верующих, отвечая нашему устремленному на Нее молитвенному взгляду. Таков принцип иконописи: икона вовлекает молящегося в свое пространство.

У Рублева этот закон нарушается. Почему? Зачем?

Все Ангелы рублевской "Троицы" обращены друг к другу неслучайно. Замкнутость круга общения, когда Ангелы склоняются друг к другу и к чаше, когда даже их взгляды образуют круг… Так предстоящий перед иконой человек втягивается внутрь иконы, и взгляд его невольно фокусируется на чаше — чаше жертвы. Она центр. Она главное.

И нам, смотрящим на икону, открывается еще одна тайна Бога — тайна бесконечной Божественной Любви к нам. Ведь это из любви к нам, людям, Бог посылает Своего Единородного Сына в наш мир — жертва, искупляющая человечество, жертва, выкупающая человечество из плена греха.

Конечно, чтобы увидеть такие глубины в образе рублевской "Троицы", нужно хотя бы минимально знать образную систему иконописи. Но вот следующее открытие сможет сделать любой, кто внимателен к своим ощущениям. Потому что каждый, кто хоть раз останавливал свой взгляд на "Троице" невольно отмечал ощущение покоя, чувство прикосновения к вечности, надмирность образа. Это тоже неслучайно. Это иллюстрация того, что три Лица Троицы существуют всегда, иллюстрация тезиса о предвечности.

"Но "всегда" — это категория времени, а передать время средствами, которыми располагает изобразительное искусство, крайне трудно. Здесь возможны только косвенные методы, — пишет Борис Раушенбах. — Рублев очень тонко и удачно использует такую возможность. Обратившись ко всем доступным ему средствам (композиция, линия, цвет), он создает ощущение тишины, покоя и остановки времени.

Этому способствует и то, что Ангелы ведут безмолвную беседу. Ведь обычная беседа требует произнесения слов, требует времени, и, изобрази Рублев такую беседу, — время вошло бы в икону. При безмолвной же беседе происходит обмен образами и эмоциями, а не словами. Ведь эмоции способны возникать мгновенно и продолжаться сколь угодно долго.

Недаром появились такие понятия, как "любовь с первого взгляда" или "вечная любовь". Аналогично и образы: человек способен сразу представить себе красивый пейзаж. Если же попытаться передать любовь или пейзаж словами, то для этого окажется необходимым время, да и словами адекватно передать такие тонкие чувства, как любовь, невозможно.

Образ и эмоции всегда будут в этом смысле богаче и ярче слов. В результате совокупности использованных Рублевым средств кажется, что три Ангела сидят и беседуют уже бесконечно долго и столь же долго будут продолжать сидеть здесь. Они находятся вне суетящегося и спешащего мира людей — они в вечности. Но в вечности время не течет, оно всё целиком — в ней. Находящееся в вечности действительно становится присносущным, существующим всегда", — подводит итог академик.

Конечно, икону недостаточно просто рассматривать — взглядом праздного любителя живописи, взглядом искусствоведа. Только молитвенное предстояние может приблизить нас к этой великой тайне, которая некогда, по Божьей милости, открылась святому иконописцу Андрею Рублеву.

ИсточникКого и что изобразил Андрей Рублёв на иконе «Троица»

4 июля по старому стилю или 17 по новому – день памяти гениального русского иконописца, преподобного Андрея Рублева. Официально прославлен в лике святых он был в 1988 году, но, как отмечал церковный историк Александр Успенский, «святым и преподобным» Андрея Рублёва не только называли в летописях, но и надписывали на иконах уже в XV столетии. И это неудивительно. Кто же не знает Андрея Рублёва!

Икона А. Рублёва "Троица". Фото: Государственная Третьяковская галерея

Тем не менее, о нём почти ничего не известно. Неизвестно, где он родился, чем занимались его родители и как их звали. Когда родился Рублёв – тоже неизвестно: от конца сороковых, но не позднее 1370-го. Неизвестно даже имя, полученное им при рождении, потому что Андрей – это иноческое имя, данное ему в монашеском постриге. Умер Андрей Рублёв около 1430 года и был погребён в Андрониковом монастыре Москвы, место захоронения не найдено.

Из Троицкой летописи начала XVI века известно, что он в 1405 году с Феофаном Греком и Прохором с Городца расписывал Благовещенский собор Московского кремля, в 1408, вместе с Даниилом Черным – Успенский собор во Владимире. Позднее преподобный Иосиф Волоцкий, который ценил и собирал иконы Рублёва, напишет, что тот «ум и мысль возносил к невещественному и божественному свету». В «Сказании о святых иконописцах» XVII века читаем, что «преподобный Андрей Радонежский иконописец, прозванием Рублёв, писаше многие святые иконы, чудны зело и украшены». Из этого же памятника мы узнаём и то, что самую знаменитую свою икону, «образ Пресвятыя Троицы», «повеле ему при себе написати» ученик преподобного Сергия Радонежского Никон «в похвалу отцу своему святому Сергию чудотворцу».

Считается, что «Троица» — одна из самых поздних работ, зрелых Андрея Рублёва. С момента её написания для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и поныне она не просто считается непревзойденным шедевром иконописи, но откровением о Самом Боге-Творце. В XX веке «русский Леонардо» священник Павел Флоренский произнесёт сакраментальную фразу: «Есть «Троица» Рублёва, следовательно, есть Бог». Когда говорят о троическом богословии, эта русская икона XV века всегда приводится в пример как величайшее слово о Боге, выраженное в красках.

В изданной в 1980 году в одной из лучших книг об Андрее Рублеве сотрудник музея его имени, расположенного в Спасо-Андрониковом монастыре, искусствовед Валерий Сергеев (1940–2018) напишет: «Три лица, или три ипостаси, но Бог един – как вместить эту тайну человеческому сознанию? … И как знак этой тайны – невозможное для разума равенство между двумя числами – единицей и тремя. Лица Троицы нераздельны, но у каждого из них, по замыслу Рублёва, своё бытие, своё действие в деле созидания мира.

Левый ангел – образ Отца. Его волей начинается устроение Вселенной. И палаты позади него не просто дом, а образ «домостроительства». Потом, уже цветом, трепетом то круглящихся, то прямых линий и мазков, благословением слегка приподнятой руки с удивительной тонкостью передаст Андрей эту «начальность», энергийность первой творящей ипостаси.

И лицу этого ангела он придаст большую твёрдость, волю. И сам цвет одежд, «удаляющаяся» прозрачность небесно-лазурного хитона (нижняя одежда), легко светящегося блекло-багряным, светло-зелёным, сине-голубым гиматия раскрывают ту же мысль художника. Средний ангел будет обращён к правому, но голова его, слегка наклонённая, повёрнута к Отцу.

Это Сын, тот, кому предстоит воплотиться, принять человеческую природу, жертвенной смертью на кресте искупить, преодолеть разделение между божественным и человеческим. Во всём его облике согласие из любви к человеку самому стать спасительной жертвой. Это принятие – не подчинение. Он равен во всём Отцу, это его нераздельное со всеми волеизлияние.

И в лице сквозь лёгкую задумчивость тонко передана решимость на подвиг любви и вместе тень размышления о грядущих страданиях. И чтобы не было сомнений, что это Сын, пусть будет одет ангел в одежды, в каких многие столетия писали Иисуса – в тёмном, багряном хитоне с золотистой полосой на правом плече и лазурном гиматии. А за ним древо, навевающее мысли о древе крестном, «древе жизни». «О треблаженное древо. » Опущена на трапезу его рука. Он благословляет чашу – образ смерти, страдания. «Смертную чашу испиша…» И сам он, если присмотреться к внутренним очеркам боковых ангелов, как бы помещён в чашу, что напоминает священный сосуд… И склонится с отблеском тихой печали на лице третий ангел – Дух-Утешитель в одеждах лазоревых и светло-зелёных, цвет которых выразит неотделимость его от двух других».

Красиво сказано. Но вот вопрос: неужели иконописец не только был до тонкостей научен сложной христианской догматике, но и смог переложить её на язык живописи?

Андрей Рублёв. Фото: Храм прп. Андрея Рублёва на Верхней Масловке

«Этому не научишь, – считает профессор Свято-Филаретовского института, искусствовед, бывший сотрудник музея Андрея Рублёва Александр Копировский. – Даже Феофан Грек, если бы он его учил (но он его не учил, Рублёв с Феофаном Греком работал уже как мастер, в летописи это есть), такому не научил бы! Здесь виден огромный талант, и вся учёба нужна не для того, чтобы так получилось, а чтобы иконописец внутренне освободился и мог творить самостоятельно. Андрей Рублёв это сделал.

К сожалению, по своему современному состоянию сохранности «Троица» – руина. Она просто ободрана: лики прописаны, золотого фона нет, на престоле осталась одна чаша – там были еще две просфоры и треугольные частицы хлеба, тороки (голубые ленты на головах ангелов) развевались и впереди были видны – всё это тоже стерто. А общее впечатление всё равно прекрасное!»

В начале XX века возник огромный интерес к средневековой русской иконе. Сначала в 1904, потом в 1918 году «Троица» была отреставрирована, и тогда искусствоведы и богословы предложили самые разные трактовки этого образа. «В конце концов оказалось, – продолжает Александр Михайлович, – что все рассуждения о том, кто есть кто в ней – придуманы.

В «Троице» несколько лет назад в нимбе среднего ангела нашли микроскопические частицы красной краски — киновари. Это означает, что было перекрестие на среднем нимбе – явное указание на Христа. По одежде тоже видно, что это Спаситель. Здесь изображены Христос и два архангела. Но это не главное в иконе.

Важнее другое: когда мы на нее смотрим – конечно, лучше на подлинник смотреть, чем на иллюстрацию – при этом что-то рождается. Когда о. Павел Флоренский увидел расчищенную «Троицу», он написал, что нас впечатляет не число три, не крылья, не чаша на столе, а сорванная перед нашими глазами завеса ноуменального (т.е. вечного, божественного) мира.

Мы смотрим на «Троицу» и вроде бы всё в ней понимаем: сюжет известен – то, что это явление трех небесных вестников Аврааму и всем нам, здесь всё прекрасно и гармонично. Однако главное – ощущение, что сорвали эту завесу, и ты в самом деле видишь вечный мир как полноту любви и покоя. И это впечатление достигнуто предельно просто: три фигуры, и больше ничего. Вот что потрясает. Лучше Флоренского об этом никто не сказал».

Вот что писал отец Павел Флоренский в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия»: «Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число «три», не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального мира, и нам, в порядке эстетическом, важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы,- а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира.Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира.

Икона Андрея Рублёва "Троица". Фото: Государственная Третьяковская галерея

Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально-твёрдое и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собою небесный первообраз, а вокруг себя – земное отображение, – быть в среде духовной, в среде умирённой. Андрей Рублёв питался как художник тем, что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублёв, духовный внук преподобного Сергия, а сам родоначальник земли Русской – Сергий Радонежский должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти».

Друг расстрелянного в ноябре 1937 года отца Павла Флоренского высланный из России большевиками отец Сергий Булгаков писал, что «служение преподобного Андрея Рублёва, для нас воплощающего в себе идеальный образ иконописца, как и всех тех, которые следуют ему на этом пути, есть религиозный артистизм как нарочитый дар Божий и особое служение церковное». А духовная дочь отца Сергия Булгакова, выдающаяся иконописица XX века сестра Иоанна (Рейтлингер) рассказывала, что после того как в 1928 году увидела на выставке в Мюнхене копию «Троицы», «не могла от неё глаз оторвать», и начала поиск пути к «творческой иконе».

"Троица" сестры Иоанны (Рейтлингер). Фото: общественное достояние

ИсточникИкона Святой Троицы

Человеческий мозг всегда ищет визуальные образы, посредством которых может выразить идею. Так мысль о троичной сущности Бога нашла отражение в иконописной живописи: появилась традиция изображать Его в виде трех ангелов. В других сюжетах, характерных для Новозаветной Троицы, в облике старца (Бог Отец), Христа Воплощенного (Бог Сын) и голубя (Бог Святой Дух).

Кто изображен: описание

Большой Московский Собор в 1667 году наложил запрет на изображение под видом Ветхого днями Бога Отца. Несмотря на запрет, решение не нашло понимания у церковного народа, иконы и сегодня продолжают широко тиражироваться, их можно приобрести в любой церковной лавке.

«Почему мы не описываем Отца Господа нашего Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его… А если бы мы увидели и познали Его так же, как Сына Его, то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца)».

Согласно официальной церковной позиции канону отвечают только те изображения Триипостасного Божества, которые передают Его суть посредством символа. Это Ветхозаветная Троица, ряд икон на новозаветные сюжеты, где Святой Дух показан в виде голубя или языков пламени и запечатленные в красках эпизоды из Апокалипсиса, где Господь Саваоф написан как старец.

Полезные материалы

Иконография Ветхозаветной Троицы

В основе сюжета этого типа икон лежит сцена, описанная в 18 главе книги Бытия. Она имеет название «Гостеприимство Авраама» и повествует о том, как к Аврааму в образе трех мужей явился сам Господь.

«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего… И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели». (Быт. 18:1-8).

Таким образом, в иконописи упрочилась традиция изображать Троицу в виде трех мужей, позже – ангелов. Самые первые иллюстрации датируются II веком и относятся к настенной живописи римских катакомб. Уже в этих рисунках прослеживается характерная особенность в написании Ветхозаветной Троицы: абсолютное равноправие всех трех персонажей, нашедшее выражение в одинаковости их поз и одежд. Окончательно композиция икон, живописующих Триипостасное Божество, сложилась к XIV веку. Именно в это время появились наиболее известные образы, закрепившие каноничность внешнего изображения Троицы.

Иконы изображают трех Ангелов за трапезой с более или менее детализированной прорисовкой второстепенных предметов. Ветхозаветной Троицей иконы названы потому, что сюжет их взят из Ветхого Завета.

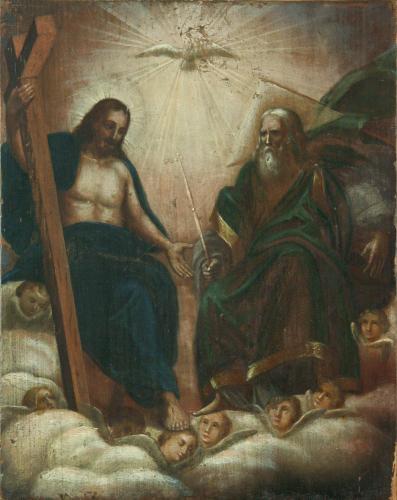

Особенности изображения Новозаветной

Основанием для создания иконописного типа послужили слова Христа: «Я и Отец одно». Божественные ипостаси явлены в виде убеленного сединами Старца, то есть Бога Отца; Христа, то есть Бога Сына; Святого Духа в виде небесной голубя. Выделяют два основных варианта написания Новозаветной Троицы: «Сопрестолие» и «Отечество».

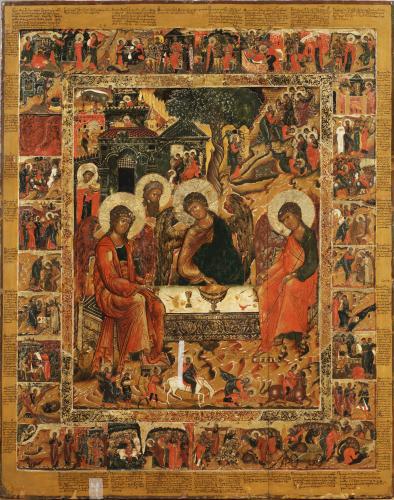

Иконография: Отечество (Троица Новозаветная). Датировки: XVII в. 1696 г. Иконописная школа или художественный центр: Ярославская школа. Происхождение: из Спасской церкви Толгского монастыря под Ярославлем. Материал: дерево, левкас, темпера. Размеры иконы: высота 39 см, ширина 31,5 см.

В центре иконы помещено изображение Троицы Новозаветной: Бог-Сын, Бог-Отец и Святой Дух. Триипостасное Божество среди огненных херувимов. По углам расположены фигуры евангелистов с их символами

В первом варианте центральные фигуры изображены восседающими на престоле; во втором – сидящий Бог Отец держит на коленях Сына (Спаса Эммануила), сжимающего в руках лазурную сияющую сферу. Внутри шара заключен голубь – образ Святого Духа. В отличие от Ветхозаветной Троицы, здесь ни о каком равноправии речь не идет. «Отечество» выражает идею, что Отец более Сына и Духа, потому что Отец — начало Троицы, Родитель Сына и Изводитель Духа. Сын, как предвечно рождающийся из недр Отца, сидит у Отца на коленях, Святой Дух в некоторых вариациях изображен исходящим из уст Отца.

«соборно постановлено, что эта якобы икона Святой Троицы является новшеством, чуждым и не принятым Апостольской, Кафолической, Православной Церковью. Она проникла в Православную Церковь от латинян».

Кроме того, к Новозаветной Троице относят целый ряд икон: «Распятие в лоне Отчем», «Предвечный Свет», «Шестоднев», «Всевидящее око» и др.

О правомочности воспроизведения подобных сюжетов постоянно ведутся споры. Любопытно, что противоречия исходят от различий в трактовках Евангелия. Одни богословы утверждают, что Бога Отца изображать невозможно, ибо это нарушает утверждение о Его безначалии и непостижимости, выраженной в словах евангелиста Иоанна: «Бога не видел никто и никогда». Оппоненты возражают, ссылаясь на то же Евангелие, но уже на слова Самого Христа: «Видевший Меня видел Отца Моего». Стоит отметить, что большинство икон Новозаветной Троицы появились после XVI века, то есть сравнительно поздно.

Что означает: богословское значение, почему икона — не картина

Бог един в трех лицах. Раскрытие этого христианского догмата является основной богословской мыслью, выраженной в изображениях Живоначальной Троицы.

Кто написал: о создании святынь и их авторах

Первые изображения Троицы, как уже было упомянуто, восходят ко II веку. Но самые прославленные образы были созданы в период между XIV и XVII веками.

Гениальной иконописной интерпретации удалось достичь Андрею Рублеву. Биографические сведения об этом знаменитом русском иконописце крайне скудны и обрывочны, также мало известно об истории создания его «Троицы». Считается, что икона была написана по заказу игумена Троице-Сергиевого монастыря Никона «в похвалу Сергию Радонежскому» и предназначалась для иконостаса в недавно построенном Троицком соборе. Дату создания относят к первой половине XV века.

Решением Поместного собора Русской Православной Церкви Андрей Рублев был канонизирован в лике преподобных. Сохранились свидетельства прп. Иосифа Волоцкого о высоте его духовного подвига.

Современник Андрея Рублева – Феофан Грек, мастер монументальной фресковой живописи. В 1378 году он приступил к росписи церкви Спаса Преображения на Ильина улице в Новгороде, где среди прочих работ написал образ Пресвятой Троицы. Данная картина была высоко оценена современными искусствоведами и представляет собой историческую и культурную ценность.

Интересно появление образа Ветхозаветной Троицы, называемого «Зырянским». Авторство иконы приписывают святителю Стефану Пермскому, жившему в XIV веке и знаменитому своей миссионерской деятельностью в коми-пермяцких землях. Согласно письменным свидетельствам устюжского штабс-лекаря академика Якова Фриза образ был принесен святителем в Вожемскую Троицкую церковь в Вологде. Время его написания относят к 1395-1396 годам, что приурочено к поездке епископа в Москву. Одной из причин, побудивших историков приписывать авторство иконы именно Стефану Пермскому, является надпись на иконе, сделанная на зырянском языке, алфавит которого создал и ввел в обиход сам святитель.

Пожалуй, больше всего известно о создании образа Ветхозаветной Троицы, принадлежащего кисти Симона Ушакова, царского изографа. Он написал его в 1671 году. Заказчиком выступил греческий купец и дипломат Николай Николетта. В свое время Симон Ушаков считался реформатором древнерусской иконописной живописи.

В лики святых на иконах он привнес так называемое «живоподобие», «очеловечил» их, так что святые стали напоминать людей, а не небожителей. Этот прием нашел отражение в иконе «Троица», которую из-за оттенка светскости в ее характере, критики оценивают ниже «одухотворенной» «Троицы» Рублева.

Известные образы

Андрея Рублева

Рублевская Троица, по мнению богословов и искусствоведов, стала вершиной творчества автора и безоговорочным шедевром мирового искусства.

Воспроизводит классический сюжет из Ветхого завета, так называемое «Гостеприимство Авраама». На переднем плане иконы – сидящие за трапезой ангелы, на заднем, отчасти размытом, – нечетко прорисованные силуэты гор, дерева и хоромы Авраама.

Эта икона полна аллюзий. К примеру, здание символизирует церковь – жилище Духа Святого. Дерево из обычного дуба, под которым отдыхал Авраам, превращается в древо жизни – символ утраченного Эдема. Гора – в Голгофу, на которую суждено взойти Христу.

Особенность композиции заключается в том, что три ангела как бы вписаны в незримый круг, который подчеркивает единосущность всех трех ипостасей. Смысловым центром картины выступает чаша с головой жертвенного агнца – иносказательный намек на жертву Христа. Именно вокруг нее происходит безмолвный диалог жестов.

Благодаря техническому мастерству автора, использовавшего прием обратной перспективы, зритель оказывается вовлеченным в композицию. Если мысленно продлить линии стола на себя, то они сойдутся в точке, где стоит наблюдатель. Таким образом, каждый, кто смотрит на икону Рублева, попадает в пространство иконы, в тот замкнутый круг, который образован расположением ангельских фигур. Из статичного наблюдателя зритель становиться активным участником действа – четвертое, пустующее место за столом, предназначенное для Авраама, как будто призывает сесть и присоединиться к трапезе. В переносном смысле – это приглашение устремиться к Богу, в объятия Небесного Отца, дабы в последующем обрести потерянный Рай.

Троица Андрея Рублева вскоре после написания стала считаться образцом для подражания. В постановлении Стоглавого собора от 1551 года указано писать Святую Троицу так, «как греческие иконописцы писали и как писал Андрей Рублев», не добавляя ничего от себя.

Год создания

Образ, созданный святым иконописцев Андреем Рублевым, датируют 1425–1427 годами.

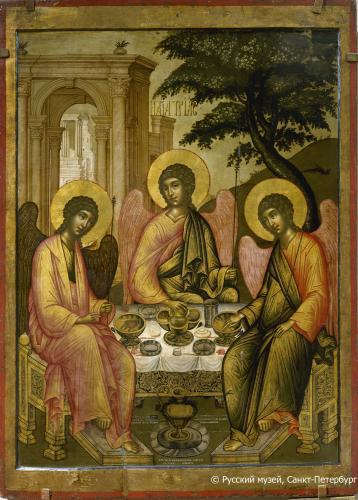

Симона Ушакова

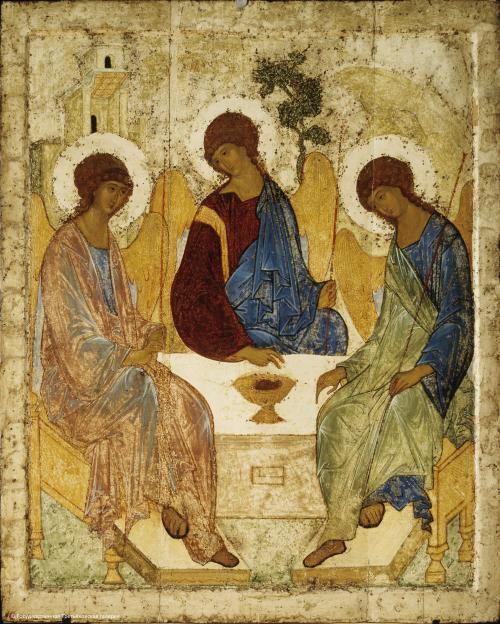

Еще один классический образец иконографии Святой Троицы – это работа кисти Симона Ушакова, мастера Серебряной палаты при Оружейном приказе Московского Кремля. Дата написания – 1671 год. По своему композиционному строю она во многом сходна с иконой Андрея Рублева, однако более детализирована.

Во-первых, тщательнее прописан задний фон, во-вторых, имеется множество четко прорисованных предметных мелочей: стол, уставленный яствами, ангельские крылья, в которых видно буквально каждое перышко, старательно выведенные складки одежд.

Все это отвлекает внимание от центральных персонажей и создает ощущение перегруженности картины. Облик Божества становится более земным, телесным. Исчезает символика рублевской атрибутики: гора – это просто гора, дом за спиной ангела – всего лишь роскошные палаты, а чашу – прообраз потира – Ушаков и вовсе заменил богатой сервировкой.

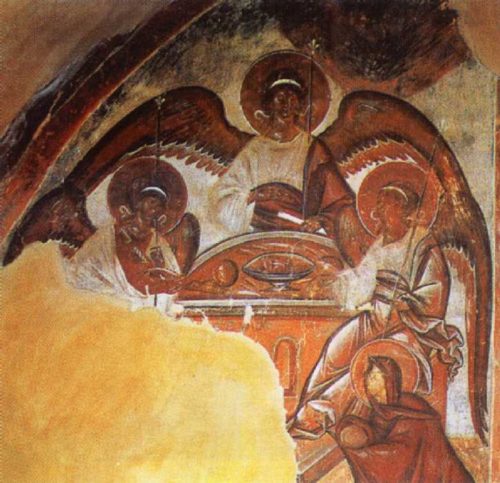

Фреска Феофана Грека

Работа этого выдающегося греческого живописца 30-х годов XIV века представляет собой настенную роспись в одной из новгородских церквей. До наших дней сохранился лишь фрагмент, изображающий трех трапезничающих ангелов и склонившуюся перед ними Сарру – жену Авраама. Портрет самого Авраама, находящегося по композиционному замыслу художника с левой стороны картины, обрушился вместе со слоем штукатурки.

Фреска «Троица» Феофана Грека. Роспись Троицкого придела в церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, 1378

В «Троице» Феофана Грека принцип изокефальности нарушен: головы центральных персонажей не располагаются на одном уровне, средний ангел явно главенствует. Он приподнят рукой живописца над другими действующими лицами картины, а размах его крыл настолько огромен, что создает арку над головами спутников.

Возвышением ангелов над людьми автор передает извечную идею о господстве небесного над земным. Все штрихи и линии выполнены острыми, серповидными линиями, что создает ощущение беспокойного движения, динамичности картины. В отличие от созерцательного спокойствия, которым наполнена икона Рублева, мир Феофана Грека охвачен волнением: встреча нетленного и тленного воспринимается как пронзительное откровение, переживаемое с экспрессией, практически на пределе духовных возможностей человека.

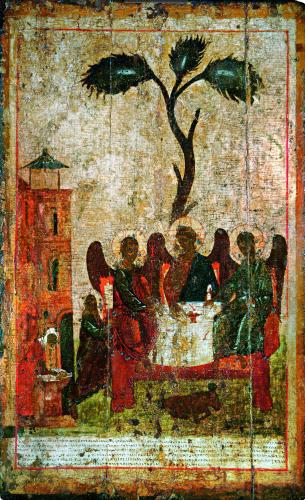

«Зырянская» Стефана Пермского

Эта икона Святой Троицы датируется XIV веком и предположительно принадлежит кисти великого зырянского (коми-пермятского) просветителя епископа Стефана Пермского. Внизу иконы приведена цитата из 18 главы книги Бытия, написанная на зырянском языке, именно поэтому икона называется «Зырянской». Сюжет – классичен и во многих деталях предвосхищает рублевскую композицию. Здесь чаша так же символизирует собой искупительную жертву Христа, а графика поз и жестов центральных персонажей практически дублируется в более поздней рублевской «Троице».

Символика картины усиливается особым смыслом, заложенным в изображении древа на заднем плане. Три его ветви соотносятся с идеей Триединства и должны были наглядно объяснить язычникам-зырянам самый главный и сложный христианский догмат о троичном единосущии Бога.

Где находятся

За прошедшие столетия с самых прославленных икон Живоночальной Троицы было снято много копий.

Интересно местоположение подлинников.

- Икона Андрея Рублева находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

- Икона Симона Ушакова стала достоянием Государственного русского музея в Санкт-Петербурге.

- Фреска Феофана Грека покрывает часть стены церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

- Икона «Зырянская» хранится в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

В чем помогают христианам священные образы и куда их вешать в доме

Господь есть Создатель всего сущего, к нему обращаются в любой потребности. Не должно отмежевывать определенный тип проблем и думать, что именно в их разрешении помогает Святая Троица. Можно лишь не сомневаться, что молитвы перед святым образом будут услышаны прежде самого прошения.

Приобретая икону Троицы в церковной лавке, необходимо помнить, что только канонические изображения будут освящены. Для их расположения в доме идеально подходит восточная стена, потому что в православии есть обычай молиться лицом к востоку. Символический смысл этого обычая раскрывается в Священном Писании. В Евангелии от Луки Спаситель назван Востоком (Лк.1:78).

Апостол Иоанн Богослов говорит, что «Бог есть свет» (1Ин.1:5), а свет приходит с востока. Вот, кстати, почему алтари наших храмов смотрят на восток.

Однако не всегда есть возможность поместить икону именно на восточной стороне дома. В этом случае, образ размещается, так сказать, по удобству, то есть в месте, где к нему можно свободно подойти и помолиться. Это может быть полочка или специальный шкафчик, изголовье кровати или стена, не заставленная мебелью. Не столь важно, где будет располагаться святыня, гораздо важнее, насколько искренно человек будет перед ней молиться.

Икона – это окно в божественный мир. Природа Троицы непознаваема и сокровенна. Но иконописец приоткрывает нам завесу этой тайны, дает возможность предстать перед самим Богом и увидеть незримое, пусть оно и сокрыто от нашего ума. Необычайная религиозная поэтика заключена в «Троице» преподобного Андрея Рублева: каждый, кто подходит к этой иконе, словно причащается чувству гармонии и великой любви, написанных красками на полотне.

Видео

Авторитетное православное издание об иконографии Троицы.

Источник