Дмитрий Иванович Виноградов родился в 1720 году в Суздале, в семье священника Богородице-Рождественского собора. В 12 лет после окончания цифирной школы отец отправил Дмитрия и его брата учиться в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию.

Друг Ломоносова

Академия была основана в 1685 году при Заиконоспасском монастыре. Это было «учебное заведение, готовящее нужных государству квалифицированных специалистов». Учебная программа была рассчитана на восемь классов, которые назывались школами. Скорость перехода ученика из класса в класс зависела от его успехов: за один год можно было пройти несколько классов.

В «Спасских школах», как часто назвали академию, преподавали языки, красноречие, риторику и логику. Кроме того, ученики могли пользоваться монастырской библиотекой и посещали Синодальную типографскую библиотеку, в которой были не только религиозные книги. Там Виноградов познакомился с работами по математике, географии и физике.

Дмитрий Виноградов — создатель русского фарфора

В академии Дмитрий встретился с Михаилом Ломоносовым. Несмотря на большую разницу в возрасте (Михаил был на девять лет старше Дмитрия), они стали хорошими друзьями и поддерживали друг друга. Жизненные условия и система преподавания в академии были очень трудными: преподаватели были строгими и жестокими, не прощали провинностей и наказывали учеников розгами.

Жили молодые люди в городе или оставались на территории монастыря. Монахи пускали их на ночлег за деньги или уборку помещений. «Несказанная бедность. Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, обувь и другие нужды»,— вспоминал Ломоносов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: wikipedia.org, Предоставлено Марией Грибовой

На германской земле

В 1736 году Виноградова и Ломоносова в числе двенадцати лучших учащихся отправляют для продолжения учебы в университет Академии наук в Петербурге. Там студенты были обучены риторике, латинскому и немецкому языкам, математике, истории и географии, а также танцам. Они могли изучать коллекции Кунсткамеры и пользоваться академической библиотекой, которая тогда считалась одной из лучших в Европе. Лекции по географии и физике читал Георг Вольфганг Крафт, академик и первый руководитель Физического кабинета. Он сопровождал занятия демонстрацией различных опытов.

Но обучение двух друзей в университете было недолгим. Уже через восемь месяцев Виноградова, Ломоносова и будущего золотодобытчика Густава Ульриха Райзера послали в Германию. Вопрос об отправке студентов рассматривался на государственном уровне. Они должны были изучать «химическую науку, горное дело, естественную историю, физику, геометрию, механику, гидравлику и гидротехнику», чтобы «государство бы со временем от них некоторую пользу получить могло».

Так как для начала друзьям надо было выучить немецкий язык и получить теоретическую подготовку, решено было направить их в Марбургский университет, которым заведовал Христиан Вольф, физик, математик и философ. Вольф поддерживал тесные контакты с Петербургской академией наук и активно подыскивал европейских ученых для нее. Он согласился стать наставником русских студентов.

Юношей зачислили на медицинский факультет, где преподавались естественные науки. Также они брали уроки немецкого и французского языка, геометрии, арифметики и рисования. Кроме того, студенты должны были каждые полгода выполнять письменные задания и отправлять их в Академию наук. «Виноградов и Ломоносов начинают уже говорить по-немецки и довольно хорошо понимают то, о чем говорится. Стали они учиться рисованию, которое им пригодится в механической и естественной истории. Зимой они будут слушать экспериментальную физику»,— писал Христиан Вольф в академию.

Друзья пробыли в Марбурге около трех лет. Летом 1739 года они отправились в центр горной промышленности город Фрайберг к Иоганну Фридриху Генкелю, горному советнику Саксонии и известному ученому-химику. Генкель организовал первую государственную химическую лабораторию, в которой обучались студенты из разных стран.

В ней изучали химию, металлургию, минералогию, устройство рудников и горное дело. Также он нанял учителя рисования, для того чтобы ученики «упражнялись в рисовании и умели составлять рисунки и планы рудничным строениям». Правила Генкеля юноши принимали с трудом. Живя в его доме, они нередко ссорились со строгим ученым. Особенно трудно было Ломоносову.

Весной 1740 года после очередной ссоры он самовольно покинул Фрайберг.

В 1741 году для проезда на горные предприятия и исследования рудников Виноградов получил паспорт. В нем указывались приметы Дмитрия Ивановича: высокий рост и темный цвет волос. За три года он посетил больше двадцати шахт и рудников, на практике изучая их устройство и механизацию. Во время поездок он собирал коллекцию руд и описывал их. Сохранилась рукопись Виноградова — «Каталог различных руд, Фрайберг, 1740–1742», в котором 460 наименований.

Снова в России

В начале 1744 года Райзер и Виноградов вернулись на родину. Дмитрия Ивановича по рекомендации барона Ивана Черкасова назначили на службу в недавно созданную Императорскую фарфоровую мануфактуру.

Технология изготовления фарфора была открыта в Китае. Благодаря путешественнику Марко Поло через морской путь в Азию изделия из фарфора попали в Западную Европу. Они стали предметом роскоши наряду с золотом и драгоценными камнями. Разгадать тайну китайского фарфора удалось немецкому алхимику Иоганну Фридриху Беттгеру.

Его открытие привело к основанию Мейсенской фарфоровой мануфактуры, которая прославила Саксонию и принесла ей богатство. В середине XVIII века Мейсенская фарфоровая фабрика была широко известна. Она поставляла свои изделия русскому императорскому двору, делая на заказ сервизы для императорских особ и их приближенных. Технология изготовления фарфора держалась в строжайшем секрете.

По поручению императрицы Елизаветы Петровны Виноградов должен был создать фарфор, или, как его тогда называли, порцелин, не хуже, чем в Саксонии. «Причина моего определения к сему делу была та, что я… послан был в Немецкие земли для изучения между протчими науками… химии и металлургии», которые «с работами при порцелиновом деле сходство имеют», писал Виноградов. Кроме того, в годы учебы Дмитрий Иванович узнал перечень сырьевых материалов мейсенского фарфора и оснащение фабрики. «Три больших печи и одна малая, жернова из твердых кремневых камней, железная ступка, глиняные горшки, различные сосуды»,— писал он.

На фабрике Виноградов был помощником приглашенного из Швеции Христофа Конрада Гунгера, «мастера фарфорового дела». Однако наставник оказался мошенником: секрета фарфора он не знал и ничему не учил Дмитрия Ивановича. Больше трех лет он потратил на безрезультатные опыты, имитируя видимость работы. В конце концов уставший от пустых обещаний барон уволил иностранца, и созданием фарфора стал заниматься Виноградов.

Засекреченные опыты

Ученому пришлось самому знакомиться с технологией производства. Он опытным путем искал необходимые составы и сырье. «Заведен я был в такой лабиринт, по которому чрез 10 лет бродя насилу еще теперь бродя выходить начинаю, а той Ариадны нет, которая бы такой клуб ниток дать могла, по которому бы мне без заблуждения на прямую дорогу попастца возможно было»,— писал он.

В 1744 году Виноградов совершил поездку в Гжельский керамический район. Там он изучил глины, отобрал пробы и закрепил за Императорской мануфактурой первое месторождение фарфоровых глин. Ученый составлял рецепты изготовления фарфора, пробовал различные режимы обжига и использовал разные породы дерева в качестве топлива. Результаты опытов он описал в «Заметках о фарфоре». Записи были зашифрованы: мастер должен был держать состав фарфоровой массы в секрете даже от своих помощников.

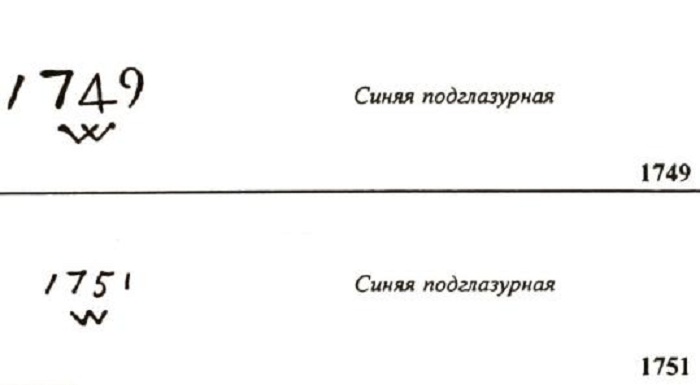

Наконец, в 1747 году Виноградов нашел удачное сочетание белой гжельской глины, олонецкого кварца и казанского алебастра, пригодное для изготовления фарфора. В небольшой опытной печи мастер стал делать курительные трубки, табакерки и пуговицы. На свои изделия Дмитрий Иванович ставил монограмму в виде латинской буквы W и год изготовления. Вещицы стали очень популярны при дворе: императрица награждала ими придворных. К сожалению, сегодня в музеях осталось только девять изделий с маркой Виноградова.

В 1748 году Дмитрий Виноградов возглавит мануфактуру. Он пробует конструировать новые печи для обжига, изготавливает в созданной им лаборатории фарфоровые краски и работает с золотом. Появляются две его работы — «Записки о фарфоре, как оный производится в бытность мою на кирпичных заводах в С.-Петербурге» и «Обстоятельное описание чистого порцелина…». Это первые в Европе труды о керамике.

В 1756 году Дмитрий Виноградов построил новую, самую крупную для того времени печь, которая позволила мастеру делать больше предметов. Он создал первый большой фарфоровый ансамбль (столовый и десертный сервизы) для императрицы, который стали так и называть — «Собственный сервиз».

Виноградов контролировал всю работу мануфактуры, вел «Записки каждых работ, происходящих повседневно при порцелиновой мануфактуре» и «Журнал работ в лаборатории при деле порцелина красок и пр.». Написал неоконченные «Златое руно, или Рассуждение философское о возможности применения металлов» и «Сокращенные основания всей медицинской науки или лечебного искусства». По мере улучшения качества фарфора поступало все больше заказов, росла известность фабрики, но это не принесло мастеру признания.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Чаша с виноградной лозой. 1749 год

Фото: wikipedia.org, Предоставлено Марией Грибовой

Безвыходное положение

Все работы на фабрике велись вручную и состояли из множества процессов. Тяжелое положение мастера усугублялось постоянным присутствием полиции и солдат. От Виноградова требовали результатов, штрафовали и лишали жалованья. После одной из ссор с охраной его приковали цепью в комнате. «За что ни примусь, то почти все из рук у меня валится.

Команда у меня взята, я объявлен всем арестантом, я должен работать и показывать, а работные люди слушать и повиноваться должны другому. Меня грозят взять и бить без всякой причины»,— писал он.

Рецепт фарфора считался государственной тайной, поэтому Виноградова никуда не отпускали с завода, запрещали обсуждать с кем-либо дела и видеться с родными. Отсутствие людей, которые могли бы помочь ему в работе, материальная необеспеченность, порой доходившая до острой нужды, и несвобода надломили дух изобретателя. На страницах его черновиков среди химических формул записаны такие строчки: «Ныне мой разум гнетет тяжесть трудов понесенных, краткая младость прошла, рано я стал стариком».

Из-за неудовольствия своим положением и разочарования в работе Дмитрий Иванович пристрастился к вину. Он впадал во всю большую зависимость от алкоголя и 21 августа 1758 года внезапно заболел. Осматривавший изобретателя врач нашел его состояние очень тяжелым. Через четыре дня Виноградов скончался. Ему было всего 38 лет.

Мастера похоронили на Спасо-Преображенском кладбище Петербурга, которое позже назовут Фарфоровским. В XX веке кладбище закрыли для захоронений, а церковь разрушили. Пострадали могилы мастеров фарфоровой мануфактуры. В их числе оказалась и могила Дмитрия Ивановича Виноградова.

Источник: www.kommersant.ru

Фантастический взлет и трагический конец первооткрывателя русского фарфора Дмитрия Виноградова

Россия всегда славилась выдающимися талантами, однако неоспоримым фактом является и то, что не всегда приходилось этим людям сладко и вольно на своей родине. Русская история помнит немало гениев, жизнь которых была загублена отечественной системой. Страшная участь выпала на долю и Дмитрия Ивановича Виноградова , по праву считающегося отцом русского фарфора, который последние дни своей жизни провел прикованным цепью к печи для обжига.

Дмитрий Иванович Виноградов.

Родился мастер в древнем русском городе Суздале в 1720 году. В начале 1730-х годов отец мальчика, видя в сыне большие задатки к наукам, отправил его со старшим братом Яковом на учебу в Москву, где они обучались в Спасской школе при Славяно-греко-латинской академии. Нужно сказать, эта школа была одним из авторитетнейших учебных заведений государства того времени. В свое время в ней учились немало выдающихся личностей.

Именно там судьба свела двух будущих гениев — Дмитрия Виноградова и Михаила Ломоносова. Невзирая на девятилетнюю разницу в возрасте, они стали хорошими друзьями. Непреодолимое желание учиться, целеустремленность и талант к естественным наукам помогли Дмитрию быстро догнать Ломоносова, а потом пройти с ним вместе за один год три класса.

В конце 1735 года братья Виноградовы и Михаил Ломоносов в числе других одаренных двенадцати учеников были направлены в Петербург для продолжения образования при Императорской Академии Наук.

Скульптура «Д.И. Виноградов». Скульптор Г.Б. Садиков, художник Л.И. Лебединская. ЛФЗ.

1970-1975 гг.

И года не прошло, как Дмитрия Виноградова, Михайла Ломоносова и Густава Ульриха Рейзера, как отличников направляют от академии на учебу в Германию. Только вдумайтесь: мальчишку в возрасте шестнадцати лет, по предложению Тайного кабинета министров, по представлению Петербургской Академии наук, по указу императрицы — как одного из лучших!

При своей гениальности и стремлении к учебе Дмитрий отличался «. и неукротимым нравом, и буйным поведением, и расточительством, а также страстью к кутежам». Но наряду с этим он самоотверженно учился всему, что его увлекало. Осознавая, что теория без практики ничего сама по себе не стоит, он ездил по рудникам Германии, знакомясь с устройством шахт, работой механизмов. Нередко в этих шахтах работал и сам.

Набравшись колоссального опыта, просвещенным вернулся Дмитрий Виноградов в Россию, где был сразу же экзаменован Берг-коллегией во главе с президентом заведения В.С. Райзером. Приняв экзамен у талантливого технаря, Райзер отметил, что не может назвать имя ни одного европейского мастера, который разбирался бы в своем деле лучше Виноградова. После чего новоиспеченный специалист по горному делу был награжден чином бергмейстера, дающим право распоряжаться работами на рудниках. Однако на рудники Дмитрий Иванович не попал.

Пробная чаша Д.И. Виноградова. Невская порцелиновая мануфактура. Около 1747 г.

Императрица Елизавета Петровна, прослышав о небывалом таланте Виноградова, распорядилась оставить его в Москве и направила на Порцелиновую мануфактуру для выполнения секретного дела — создания в России фарфорового производства.

Еще Петр I пытался организовать производство отечественного фарфора, прекрасно понимая, что для того, чтобы стать европейским государством, кроме военных побед нужно одержать и идеологическую. При жизни Петра этого свершить не удалось, зато желание отца целиком воплотила императрица Елизавета.

В 1744 по ее указу была создана Порцелиновая мануфактура — первая в России и третья в Европе. Однако открыть — мало, нужно было выпускать на ней продукцию. А как делать фарфор в России тогда еще никто не знал. К слову сказать, о нем в российской империи тогда могли только мечтать, поскольку рецептура уже выпускаемых китайских и европейских фарфоровых изделий хранилась в строжайшей тайне.

Кружка с крышкой. Мастер Д.И. Виноградов. 1750-е гг.

В 1747 году Дмитрий Иванович начал работы над созданием заветного рецепта, путем многочисленных проб и опытов. И, чтобы разгадать рецепт изготовления фарфора, Виноградову пришлось совершить настоящий трудовой подвиг. Он изо дня в день, из года в год ставил опыты с глинами разных месторождений, менял условия обжига, сам конструировал печи и вводил их в эксплуатацию, пока не добился того, к чему стремился. А чтобы не утратить добытые многочисленными опытами результаты, и его преемникам не пришлось «вновь того в поте лица искать», свои эксперименты первооткрыватель изложил в рукописном рабочем дневнике, прибегая к шифрованию. Эти записи велись на смеси латинского, немецкого, древнееврейского и других языков.

И что любопытно, Виноградову удалось открыть не только секрет изготовления фарфора, но и исследовать различные отечественные месторождения глин. В инструкции изложил технологию промывки глин разных видов. Мастер подобрал самый оптимальный вид топлива для обжига изделий, сам проектировал специальные печи и горны, а после руководил их строительством, сам же открыл формулы красок и глазури для росписи. Одновременно Виноградов занимался и подготовкой кадров, он готовил специалистов, помощников и преемников разного уровня по изготовлению и декоративному оформлению фарфоровых изделий.

Что особо поражает в этой истории, так это то, в каких нечеловеческих условиях жил мастер. Его никуда не отпускали за пределы мануфактуры, ни родного города, ни свей семьи он уже никогда больше не увидел, своей семьи мастер также не создал. А все потому, что рецепт фарфора являлся государственной тайной. Поэтому Дмитрию Ивановичу ничего больше не оставалось как всецело отдаваться работе и только работе!

Чаша с виноградной лозой. Мастер Д.И. Виноградов. 1749 г.

Порцилиновая мануфактура заработала в 1753 году, и производство фарфора было поставлено на поток. Сначала производились мелкие, а затем стали выпускать более крупные изделия. Первый императорский сервиз «Каприз императрицы» был выполнен «по рецепту» Виноградова в 1756 году. В его состав входили столовые тарелки и вазы, супницы «с прелестницами» и чашки в комплекте.

Табакерка в виде яблока с надписью «Пастух и пряха». Мастер Д.И. Виноградов. 1750-е гг.

Трагедия жизни Дмитрия Виноградова

Однако такой самоотверженный труд не принес мастеру ни признания, ни статуса. Даже наоборот, он стоил Дмитрию Виноградову жизни. Постоянное непосильное напряжение, которое он пытался ослабить принятием алкоголя, привели к хроническому алкоголизму.

Опасаясь, что мастер может выдать рецепт открытого им фарфора, чиновники тайной канцелярии распорядились никуда не выпускать его из цеха. Виноградова лишили жалованья и били плетьми за малейшую неудачу в производстве. Да к тому же у него отобрали шпагу, что тогда считалось за полное бесчестье! За ним постоянно следили, держали под караулом, а когда он попытался сбежать — посадили на цепь.

Табакерка в виде «комода» с изображением мопсов на крышке. 1752 г.

Больного, доведенного до галлюцинаций, физически и психически ослабшего Виноградова стали приковывать цепью к печи «на время обжигу. чтобы и спал там». «Просидев» так три дня, 25 августа 1758 года Виноградов скончался. Ему было 38 лет.

Что тут сказать, ужасная смерть гения, совершившего трудовой подвиг и умершего в забвении. Дело продолжил его ученик Никита Воинов.

Очень трудно поверить, что с выдающимся ученым, лучшим выпускником петербургской Академии наук, своим трудом составившим славу России, обращались как с колодником. К слову сказать, с Бёттгером, изобретателем европейского фарфора, в Саксонии поступили также. Он жил прикованным цепью за ногу к своей печи в замке Альбрехтсбург, дабы не сбежал и не передал секрет производства фарфора кому-либо еще.

Дикие нравы просвещенного восемнадцатого столетия!

Сервиз «Собственный», созданный для императрицы.

И наконец, хотелось бы отметить, что до нынешнего времени дошло всего лишь около десятка уникальных фарфоровых изделий Д.И. Виноградова и некоторые его трактаты, в которых мастер описал секреты производства фарфора. Эти старинные изделия, с авторским клеймом в виде года выпуска и начальной буквы фамилии создателя, на сегодняшний день оцениваются баснословными суммами.

Клеймо Д.И. Виноградова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Характеристика и особенности русского фарфора

Сегодня, в век новейших технологий, всё меняется, идёт в ногу со временем, но русский фарфор остаётся неизменным и никогда не выйдет из моды, он считается лучшим. Изделия из фарфора прочные и могут выполнять свои предназначения десятилетиями. Небольшие статуэтки прекрасно впишутся в любой стиль интерьера. Посуда из него не только красива собой, но также имеет прекрасную историю.

История возникновения

По всему миру есть множество предприятий, которые занимаются выпуском фарфоровой посуды. В XVIII веке такие производства находились в России, Прибалтике и Малороссии, и до сих пор они выпускают эксклюзивные изделия из фарфора и фаянса.

На сегодняшний день только в России существует несколько десятков действующих предприятий, занимающихся изготовлением изделий из фарфора. К ним относятся Гжельский завод, Дмитровский завод, Южноуральский завод, Императорский завод и многие другие. Из всех производимых изделий представлены даже оригинальные шедевры, которые выставляют на известных выставках, и, конечно, все эти заводы выпускают предметы общего пользования.

Некоторые из представленных заводов произошли из старинных мануфактур: Кузнецовский фарфор, Поповский фарфор, Императорский и знаменитый Гжельский фарфор.

Вся история началась с А. К. Гребенщикова, именно он открыл первую в Москве мануфактуру, занимающуюся изготовлением изделий из фаянса, которые имели внушительные размеры, их расписывали красками. Эти изделия напоминали майолику из Китая или Западной Европы того времени. Гребенщиков производил такие изделия для богатых слоёв общества, но там был ненастоящий фарфор, он имел тонкую структуру и определённый звон.

Только черепки такой посуды имели кремовый оттенок и были чем-то схожи с фриттовым фарфором зарубежного производства. Сегодня изделия того времени стоит увидеть в Сергиево-Посадском музее, и представлены они как старинные модели посуды того времени.

Д. И. Виноградов в 1748 году разрабатывает настоящий фарфор и в качестве основы берёт гжельские глины. И именно от этого момента начинается история российского фарфора. Гжельское производство никогда не относилось к одному месту, здесь было множество дочерних предприятий, которые занимались производством фарфоровой посуды для широкого использования. В XIX веке мастера гжели изобрели опак — он считался разновидностью фаянса, но уже высокого качества, и посуда из него получалась тонкая.

Стоит немного затронуть структуру фаянса и фарфора: они отличаются друг от друга по химическому составу, в последнем больше каолина. И именно это вещество делает посуду более тонкой и звенящей, как хрустальные изделия. Фаянсовая посуда имеет более толстую структуру и кракелюр на поверхности, потому что материал впитывает воду и со временем разрушается. Фаянс — плотный материал, звучание глухое в отличие от фарфора, который пропускает свет и прекрасно звенит.

Опак представляет собой тонкий материал, сильно похожий на фарфор: он имеет такое же водопоглощение, из черепков можно изготавливать тонкие изделия.

Первая часть истории русского фарфора приведена в следующем видео.

Заводы по производству продукции

Фарфор, который изобрёл Виноградов, стали выпускать на Императорском заводе, он завоевал свою популярность и у него появились свои соперники — Мейсон и Севр. Раньше все предприятия по производству фарфора находились во владении либо у королевских домов, либо становились независимыми коммерческими предприятиями. Во всех зарубежных странах производство финансировались королевскими семьями. А в Великобритании они были представлены как полноправная коммерческая мануфактура, и все правящие династии могли только заказывать для себя изделия этого завода.

В России было всё на равных, то есть и те и другие имели свои преимущества. И все они могли существовать либо непродолжительный период времени, либо стояли и производили изделия столетиями. Но если предприятие переставало существовать, то оно сливалось с другим заводом или полностью закрывалось. Есть несколько предприятий, которые являются самостоятельными производствами — это заводы Гарднера, Попова и Кузнецова.

Завод Гарднера функционирует за счёт своего предыдущего хозяина, впоследствии он перешёл к магнату по изготовлению фарфора Кузнецову.

Существует Кузнецовский фарфор, который является брендом, точно так же, как и Императорский. Завод Гарднера работает и в наше время, только теперь его называют Фарфор Вербилока.

Дулевский завод по изготовлению фарфора действует и сегодня, появился он в 1832 году наследником Кузнецова, и уже он перевёл завод из Гжели в Дулево. Именно этот завод был главным в России по производству фарфора, а приобретали его изделия азиатские страны.

Помимо фарфоровых предметов, предприятие занималось выпуском различных изделий из майолики, садовых скульптур, всевозможных приборов и горшков для цветов. В 2000-х годах на мануфактуре сменилось руководство, и завод постепенно модернизировался. Формы изделий из этого продукта остались неизменными, и даже декорирование происходит по рецептуре прошлого века.

Ауэрбаховский завод — сейчас его называют Конаковским — также выкупил Кузнецов в 1870 году. Занимается и сегодня выпуском посуды и предметов интерьера из фаянсового материала. Есть ещё одно огромное предприятие, которое принадлежит семье Кузнецовых — фабрика по изготовлению фарфоровых и фаянсовых изделий в Рыбинске. Эта мануфактура была основана в 1884 году купцом П. А. Никитиным, но сначала этот завод производил красный кирпич, и уже со временем там стали производить фарфоровые изделия.

На сегодняшний день этот завод переименован, его называют Первомайский. Вся изготавливаемая посуда и русский фарфор идёт на поставку в Туркмению, Узбекистан и Азербайджан, посуда имеет красивейший декор и изготавливается по определённому рецепту. Вообще, Кузнецов, как создатель, очень много времени отводил открытиям и проверке качества выпускаемых изделий, старался приобретать только качественное сырьё, даже несмотря на его стоимость. Именно этот магнат стал объединять вместе всех фарфоровых производителей, а в дальнейшем и стеклопромышленников, тем самым вытесняя зарубежных производителей с российских рынков.

В 1913 году магнат Кузнецов создал свою империю, которая состояла из 18 заводов, выпускающих различную продукцию. Именно этот производитель получил множество наград и призов на международных выставках.

Отдельно от Кузнецовского завода был ещё и Поповский, такой же знаменитый — на этом предприятии изготавливали не только посуду, но и красивые статуэтки, которые до сих пор выставляются в музеях. Фарфор с завода Попова имел собственный тонкий состав и мог легко составить конкуренцию другим фарфоровым фабрикам России. Правили этим предприятием изобретатель специальной краски А. Г. Попов и его сын Д. А. Попов, располагался их завод в Подмосковье, посуда производилась для широкого круга пользователей и по большей части для предприятий общего питания.

На этом предприятии была открыта собственная лаборатория по изготовлению красок для фарфора, она являлась единственной в России и имела редкую цветовую гамму. Но фабрика прекратила своё существование, когда умерли его руководители: работники завода все были крепостными и с отменой крепостного права они разбежались. А наследницы этого достояния так и не смогли справиться с управлением, и завод пришлось закрыть в 1865 году.

Есть ещё один завод по изготовлению фарфоровых изделий, он был создан князем Юсуповым в 1818 году. Вся продукция с этого предприятия предназначалась для знатных особ, но он просуществовал недолго, так как в 1831 году владелец умер. У этой компании был определённый секрет: князь лично создавал уникальные вещи, и этот завод не находился в коммерческой гонке. И в скором времени князь Юсупов пригласил к себе мастера из Севрского предприятия Ламбера, который работал только с качественными материалами и по прибытии уже имел собственную индивидуальную коллекцию по живописи и графике.

История производства российского фарфора очень насыщена различными событиями. Фабрик по производству много, некоторые давно перестали существовать, а некоторые существуют до сих пор и пользуются определённой популярностью. Сегодня многие фарфоровые изделия имеют уникальную гравировку, которую наносят в качестве фамильных изделий, такой фарфор весьма ценен. В музеях можно найти и старинный фарфор, который изготавливался в прошлых веках.

Любой российский фарфор, будь то статуэтка или сервиз, останется в моде и даже спустя время будет реликвией, передающейся из поколения в поколение.

Далее смотрите продолжение рассказа об истории русского фарфора.

Источник: vplate.ru