Проблема рудного золота для Дальстроя, задуманного как крупное Колымское строительство, была в 1932–1933 гг. более чем жизненно важной. Среднеканская дайка, на которую возлагались надежды, оказалась на тот период непромышленной. В этой дайке, открытой и рекомендованной к освоению 1-й экспедицией Ю. А. Билибина (1928–29 гг.) и являющейся по сути золоторудным первенцем, разведка выявила вкрапленное, нередко богатое оруденение, разрозненные участки которого не увязывались в промышленно значимые рудные тела.

Рудные месторождения золота взамен этой дайки искали специально созданные поисковые партии, и их деятельность увенчалась успехом: партии И.Л. Соловейчика и Я.М. Фейгина, работавшие в окрестностях Среднекана на правобережье р. Колымы, обнаружили два золоторудных месторождения: дайковое — Утинское и кварцевожильное — Оротуканское (Хищник). Осенью 1932 г. началась их разведка.

Даже предварительные результаты обнадеживали, и специальным Постановлением СТО «О Колыме» от 28.09.32 г. было решено «обязать Дальстрой максимально форсировать геологоразведочные работы, особенно коренных рудных месторождений» /1/.

Золотые прииски Колымы | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

В дальнейшем, с выходом геолого-поисковых работ на левобережье Колымы, Теньку и Индигирку наряду с масштабной отработкой россыпей (рис. на стр. 20) золоторудные месторождения искались, разведывались и нередко эксплуатировались всеми без исключения управлениями Дальстроя — Южным, Северным, Западным, Чай-Урьинским и Тенькинским. Полученные результаты детальных геологоразведочных работ уже с 4-го года деятельности треста (и далее по годам) позволяли с практически нулевыми рисками приступать к проектированию и строительству ряда крупных золоторудных комбинатов — Утинского (1934–35), Штурмовского (1940), Матросовского (1944), Берелехского (1945), Дегдеканского (1946), а также крупнотоннажного Омчакского золотодобывающего производства (1950). Однако большая часть из планировавшихся в разные годы мероприятий по освоению золоторудной базы так и осталась на бумаге, была начата, но не завершена или выполнена в значительно меньших объемах.

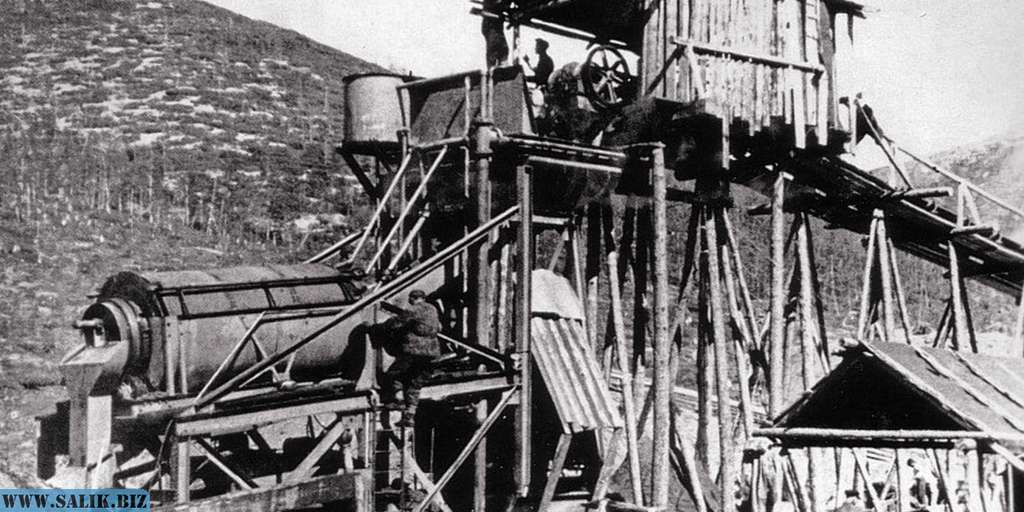

Первые на Колыме золотые рудники и обогатительные бегунные амальгамационные фабрики (чаши Бейльдона) были построены в 1935–36 гг. в Южном управлении — на ручье Холодном (Утинское месторождение) и на ключе Хищник близ Оротукана (см. рис.). На Утинском месторождении, представленном как и Среднеканское протяженной оруденелой дайкой, рудными разведками 1932–34 гг. (проведены геологами И.Л.

Соловейчиком, И.А. Рабиновичем, П.Н. Максимовым и А.М. Денисовым) были выявлены значительные запасы промышленной золотой руды, достаточные для строительства крупного горнопромышленного предприятия. Решение об освоении месторождения было одобрено комиссией экспертов из центра (проф. Н.И.Трушков и др., 1934 г.).

Для энергообеспечения будущего комбината предполагалось строительство гидроэлектростанции на Среднеканском Котле.

Для проектирования и ведения строительства объектов Утинского комбината в Горном Управлении Дальстроя в ноябре 1934 г. создается строительный отдел, преобразованный, в виду его значимости, в сентябре 1935 г. в самостоятельное Управление Горнопромышленного строительства (УГПС).

Золото – в каждые руки: одобрен проект закона о вольном приносе

В Москве уделяли большое внимание строительству первенца горнодобывающей промышленности на Утиной. В правительственном задании на 1935 г., известном как Постановление СНК Союза ССР «О Дальстрое» (март 1935 г.), указывалось: «для подготовки широкой эксплуатации золоторудных богатств Колымы обязать Дальстрой приступить к строительству обогатительной фабрики 1-ой очереди на 500 тонн отсортированной руды в сутки, обеспечив в 1935 г. начало строительства подсобных промышленно-транспортных предприятий временного характера и жилищно-коммунальных зданий», для чего делались соответствующие распоряжения Госплану, Наркоматам и ведомствам о неукоснительном выполнении заявок Дальстроя по выделению производственного рудничного и обогатительного оборудования, материалов и денежных средств, продовольствия, необходимой рабочей силы и специалистов горняков и геологов.

Для эксплуатации, иногда называемой пробной или опытной, в долине руч. Холодного (левый приток р. Утиная) были построены небольшой одноименный рудник «Холодный» и золотоизвлекательная фабрика №1, первоначально состоящая из двух чаш Бейльдона, приступившие к добыче и переработке руды из экспериментального блока. В 1935–36 гг. из Главного рудного тела месторождения — дайки «№7 — Юбилейная» было добыто и переработано около 3000 т кондиционной, но не очень богатой (10 г/т) руды, из которой амальгамированием извлечено около 30 кг высокопробного (940–960) золота.

Значительные размеры Утинского месторождения, протягивающегося с запада на восток на 6,5 км, потребовали построить для его освоения в 4-х км от первого еще один рудник — «Кварцевый», расширить существующую фабрику №1, начать строительство второй, более крупной золотоизвлекательной фабрики. Однако по различным причинам (задержки в проектировании, недопоставки оборудования и материалов, но, главным образом, из-за отвлечения сил и средств на оловорудную проблематику) окончание строительства первого на Колыме Горнорудного комбината сильно задерживалось. Дальстрой получил задание на добычу оловянных концентратов и на этом «втором», или «малом» металле в те годы были задействованы не только многочисленные «контингенты» рабочей силы, но и практически весь научно-исследовательский потенциал Дальстроя.

К плановой эксплуатации Утинского месторождения приступили только в 1942 г., после относительной стабилизации оловодобывающего горнорудного производства Дальстроя. В 1944 г. был создан Утинский Горнорудный Комбинат, который после введения в строй (в 1945 г.) мощной и технически современной золотоизвлекательной фабрики №2 , как тогда говорили «американского типа», осуществлял полномасштабное освоение месторождения (добывая до 1 т рудного золота в год) вплоть до консервации в 1956 г., впрочем, как представлялось, преждевременной /2/.

На месторождении «Хищник» геологами Южного управления Я.М. Фейгиным, П.Н. Кропоткиным и Н.И. Карпенко было разведано семь богатых золотом (до 100 г/т) кварцевых жил — Первая, Косая, Далекая, Верхне-Партизанская, Нижне-Партизанская, Высокая и Новая с суммарным запасом металла около 0,5 т (Я.М. Фейгин, 1936 г.).

Главная из них — жила Первая (Хищник) была прослежена по простиранию на 120 м при колебаниях ее мощности от 0,3 до 7,0 м. Небольшим рудником в 1935–36 гг. эта жила отработана на двух штольневых горизонтах. Для извлечения золота из руды была построена небольшая бегунная обогатительная фабрика, состоящая из двух чаш Бейльдона. От обработки руды также получено около 30 кг золота с лигатурной пробой 810–825. Работы было решено продолжить, но «в декабре 1936 года вредители сожгли фабрику на Хищнике, и рудник был закрыт» (П.И. Скорняков, 1947 г.).

Опыт разведочных и эксплуатационных работ на Утиной и Хищнике позволил наметить (М.И. Конычев, 1934, 1942 гг.; П.И. Скорняков, 1944 г. и др.) два главных промышленных типа золоторудных месторождений Колымы: 1) протяженные (первые км — до 20–25 км) минерализованные дайки (Среднеканская, Крохалиная,Утинская и др.), заключавшие значительные запасы относительно бедных (5–6 до 10 г/т) высокотехнологичных руд и 2) небольшие по протяженности (первые сотни метров) и по мощности (до 1 метра, реже более), преимущественно полосчатые кварцевые жилы с высокими — сотни г/т в рудных столбах и 20–30 до 50 г/т в рядовых рудах содержаниями свободного, в достаточной степени легко извлекаемого гравитацией (на лотках и шлюзах) и амальгамацией (в чашах и бочках) золота.

В 1942–44 гг. был открыт еще один, как оказалось, наиболее значимый тип золоторудных месторождений — золотоносные минерализованные зоны дробления осадочных пород («зоны Машко»), характеризующиеся колоссальными запасами преимущественно бедных (3–4 г/т) и в достаточной степени труднообогатимых (упорных) руд. В кратчайшие сроки, в течение только одного 1944 г. силами Тенькинского ГПУ геологами Е.П.

Машко и Н.И. Карпенко (под руководством Б.Б. Евангулова и Н.П. Аникеева) было разведано до запасов первой очереди и введено в эксплуатацию Матросовское (Наталкинское) золоторудное месторождение. К концу 1944 г. из этого месторождения рудным участком прииска им. Ворошилова было селективно вынуто и обработано на мелкой бегунной фабрике около 2,4 тыс. т обогащенной руды.

От ее обработки было получено значительное количество электрума и серебристого золота крайне низкой (600–750) пробы (П.И. Скорняков, 1951 г.). Из этого лигатурного металла извлечено около 60 кг х.ч. золота.

Параллельно с приисковой эксплуатацией месторождения (являющейся по сути дела попутной) началось возведение золоторудного комбината, который строили буквально «всем миром»: необходимые материалы, оборудование забирались (нередко демонтировались) на различных предприятиях по всему региону; руководящий состав, горные мастера и кадры бурильщиков, взрывников, крепильщиков и др. комплектовались из квалифицированных специалистов оловодобывающего комплекса, снимаемых с рудников им. Лазо (ЮЗГПУ), Бутыгычага и Хениканджи (ТГПУ).

Уже в 1945 г. на базе приискового производства был построен и дал первую продукцию золоторудный комбинат им. Л.П. Берия. Рудник и обогатительная фабрика этого комбината, переименованного в 1953 г. в имени Матросова, сегодня единственные из золоторудных предприятий Дальстроя, не прерывавшие работы и сохранившие свое производство (включая доразведку и реконструкцию) вплоть до наших дней.

В целом, с 1935 по 1956 гг. на Колыме в различных масштабах эксплуатировалось более 20 золоторудных месторождений с итоговой добычей около 32,5 т х.ч. металла. Масштабно эксплуатировались: Утинское (добыто золота х.ч. 10,3 т), Игуменовское (11,3 т), Родионовское (4,7 т), Юглеровское (1,1 т), Мальдякское (0,9 т) и Челбаньинское (0,3 т) месторождения /3, 4/. В отдельные периоды с 1944 по 1953 гг. в регионе одновременно работали от 5 до 7 различных, преимущественно мелких рудников и обогатительных фабрик. В целом же суммарная мощность фабрик была значительной и составляла на начало 1951 г. 2575 т обрабатываемой руды в сутки /2/.

Таким образом, прошло 75 лет с тех пор как в Дальстрое были добыты первые полсотни килограммов рудного металла. Это, безусловно, была капля в годовой добыче золота из россыпей (14,4–33,4 т). Но то был первый опыт золоторудной эксплуатации, которой суждено стать базовой отраслью, определяющей жизнеобеспечение края в XXI веке.

1. Бацаев И.Д., Козлов А.Г. Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ-НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1 (193141). Ч. 2 (194145). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. 2002. 381 с. и 428 с.

2. Поляков А.В. Золото Северо-Востока (к 70-летию образования треста «Дальстрой») // Колыма. 2001. № 3. С. 4246; № 4. С. 5357.

Элементы инфраструктуры и основные объекты россыпной и коренной (рудной) золотодобычи в Охотско-Колымском регионе (1928–2005 гг.). 1 — главные автодороги и зимники, населенные пункты, исторические и промышленные объекты; расстояние в км от Магадана и своротков по трассе; 2 — районы наиболее значимой (более 50 до 150–200 т) россыпной золотодобычи: Оротуканский (I), Ат-Уряхский (II), Хатыннахский (III), ЧекЧекаШтурмовский (IV), Дебино-Бурхалинский (V), Мальдяк-Среднеберелехский (VI), Челбаньинский (VII), Чай-Урьинский (VIII), Дегдекан-Арга-Юряхский (IX), Омчакский (Х), Тенькинский, Пионерский (ХI), Санга-Талонский (XII); 3 — эксплуатировавшиеся и планирующиеся к эксплуатации золоторудные месторождения: Утинское (1), Хищник (2), Юглеровское (3), Штурмовское (4), Мальдякское (5), Светлое (6), Челбаньинские (7), Дегдеканское (8), Наталкинское, Омчак, Павлик (9), Игуменовское (10), Родионовское (11), Ветренское (12), Среднеканское (13), Чепак (Гореловские жилы; 14), Школьное (15), Нетчен-Хая (16), Агатовское (17), Карамкенское (18), Ойринское (19), Джульетта (20), Нявленга (21). Составлено на основе «Схемы автодорог Дальстроя»

Источник: zolotodb.ru

История колымских приисков Магаданской области

Сейчас, наверное, мало кто знает, что золотоносную Омчакскую долину на Теньке долгое время называли маршальской. В годы войны здесь были открыты прииски имени первых маршалов страны: Тимошенко, Буденного, Ворошилова.

Отец мой, Христофор Павлович Садетов, будучи собкором «Правды» в Кузбассе, в начале сороковых годов был направлен в газету «Советская Колыма». И уже в то время с журналистским блокнотом исколесил и обошел почти все колымские прииски и рудники Дальстроя. Тенькинского района, как и самой Магаданской области, тогда еще не было. Он и потом почти тридцать лет еще писал и редактировал материалы о золотой Колыме в сусуманской, ягоднинской и тенькинской районных газетах, в преемнице «Советской Колымы» — «Магаданской правде».

В конце 60-х годов уже мне довелось продолжать в нашей печати начатое им дело. Тоже колесил по приискам и горным комбинатам прямого наследника Дальстроя — объединения «Северовостокзолото», тоже писал о горняках Колымы и Чукотки. И трудно переоценить, как помогали тогда в работе рассказы отца. Да и сейчас именно его пожелтевшие от времени заметки, оставшиеся в моей памяти рассказы позволяют восстановить некоторые страницы далеких лет, рассказать многое из истории нашей области.

Лишь небольшие поправки и уточнения позволил я себе сделать к рассказам и заметкам отца о родной нам обоим золотой Теньке.

Омчакские «сундуки»

Много легенд о «бешеном» золоте ходит в наших местах. Соседи якутяне утверждают, что, когда Бог, создав Землю, облетал ее, любуясь сделанным, у него замерзли руки. Пальцы Всевышнего разжались, и все богатства разом упали в эти края. Многие из них схоронились меж Индигиркой и рекой Колымой. За то и прозвали этот район золотым.

И те же якуты-кочевники нашли когда-то погибшего в глухой тайге старателя Бориску с мешочком золота на шее.

В «Заметках» отца о легендах — ни слова. Но многие фрагменты в них говорят о действительно небывалых золотых залежах и удивительных искателях «фарта» в начальный период уже промышленного освоения долины маршалов.

«. Словно сбросив одежду, во всей своей красе и богатстве обнажилась перед упорством людей Омчакская долина. Многочисленные рукава реки Омчак, таившие в себе золотые россыпи, заросли кустарников и молодых лиственниц, скрывавшие богатства недр, были отброшены руслоотводными канавами, сплотками и другими горнотехническими сооружениями.

Поиском этих богатых золотом мест стали упорно заниматься лотошники. У каждого из них была своя гипотеза залегания «фарта». Это были опытные золотодобытчики, набившие руку в своем деле еще до организации горного управления.

«. Как сейчас, встает перед глазами лотошник Тычинский — признанный ас лотошников бывшего Южного управления. Приехав на Теньку, он работал на прииске имени Тимошенко. В любое время, в любую погоду его видели у бортов старых разрезов или копошившегося в русле отведенного Омчака.

Присев на корточки, он набирал скребком в лоток грунт и, сгорбившись, промывал пески в ближайшем водоеме или луже. Лоток буквально мелькал в его руках. Казалось, что этот виртуоз не золото добывает, а просто забавляется. Вечерами Тычинский неизменно приносил в приисковую кассу консервную банку из-под сардин, до краев заполненную желтыми чешуйками золота».

На прииске имени Ворошилова славились лотошники бригад Васючкова, Якова Недобежкина и Сергея Потаева. Эти бригады обслуживали приборы, а после работы по привычке выходили на лотошный намыв. В «Заметках» Садетова-старшего «лотошная тема» обыграна по-своему.

«Вспоминается один поздний осенний вечер. Прииск на два килограмма не выполнил суточного задания. В кабинет начальника позвали Потаева. Агитировать его не пришлось. Сергей поднял всю свою бригаду, и через несколько часов из золотоприемной кассы сообщили, что бригада Потаева внесла недостающее до плана золото».

В те трудные военные годы сдача металла лотошниками стимулировалась особо. И они были кровно заинтересованы получить без карточек за два грамма золота грамм табака или спирта.

«. Осенью 1944 года на прииске имени Тимошенко в распадке ключа Глухарь началось сооружение какого-то здания. Весельчак и выдумщик начальник прииска В.Проценко решил открыть для лотошников . ресторан. Потом подобрали поваров, расторопных официантов и аккордеониста. Лотошник, сдавший за день больше двух норм золота, получал особый жетон, служивший и разовым пропуском в ресторан, и разменной монетой.

Заняв столик и небрежно бросив заветные жетоны, лотошники потом долго разбирались в меню, где перечислялись деликатесы того времени: жареная соленая рыба, морзверь и рыбная колбаса. Затем омчакские гурманы заказывали у аккордеониста модный в то время фокстрот «Черные глаза».

Лотошная эпопея началась с первых дней освоения Омчакской долины. Там, где Наталка впадает в Омчак, сама природа создала свою естественную колоду из плитняка, ставшего ребром при сбросе горных пород. Во всех складках этой «щетки» словно в трафареты промприбора оседали золотые крупицы, выносимые водами Наталки на протяжении сотен лет.

Обнаружив такую «щетку», лотошники буквально в считанные дни разбирали ее до самых коренных пород, собирая с одного лотка баснословное количество драгоценного металла. А «тараканов» — мелкие самородки — выбирали из «щетки» самодельными пинцетами. Если золотой «сундук» или «карман» попадался в контуре вскрытого полигона, горные мастера ликовали. Как правило, в таких случаях прибор давал за смену три-четыре суточных плана.

На лотошной добыче работали во внеурочное время все горняки, служащие приисков и члены их семей. В каникулы на маленьких проходнушках промывали пески и школьники. По старым разрезам крупицами собирался металл, превращаясь в единый золотой слиток, в грозную силу, разившую врагов на фронтах Великой Отечественной.»

Становители приисков

Они были истинными пионерами Омчакской долины, поставившими богатства недр на службу стране. Они первыми после геологов пришли сюда, нарушили извечную тишину тайги и в корне преобразили Теньку. Люди огромной энергии были становителями золотых приисков. И уже в те годы Родина достойно отметила их труд своими высшими наградами.

Общепризнанным патриархом славной когорты вожаков горняцких коллективов был М. А. Маханов. Строитель по специальности, получивший богатейший опыт работ на Колыме, он был крепким организатором в Дальстрое. Его посылали на самые трудные, неизведанные участки. И именно Маханову суждено было стать первым начальником самого крупного на зародившейся тогда Теньке прииска имени Ворошилова.

«. Через неделю после того, как люди пришли на пустое место, — писал в «Заметках» отец, — уже задымила в Омчакской долине своя пекарня с печами из . старых железных бочек. Через год на прииске были бараки из мохоплит, росли рубленые дома, а несколько позже старое здание локомобильной электростанции было переоборудовано в замечательный по тем временам клуб. И первым в Дальстрое М. А. Маханов принял знамя Государственного комитета обороны, присужденное прииску за перевыполнение плана золотодобычи в тяжелые годы войны.

Спустя несколько лет Маханов возглавил прииск имени Гастелло. И тут вырос целый поселок. Главным инженером прииска был М. Я. Спиридонов. Сын забайкальского рабочего-старателя с мальчишеских лет ходил по тайге с артелью, в которой работал отец. В артели и начинал с того, что гонял по кругу лошадей, приводивших в движение бегуны для измельчения добытой старателями золотоносной руды».

Много позже Герой Социалистического Труда М. Я. Спиридонов возглавил объединение «Якутзолото». Туда он был направлен с Омчака, когда организовалось Индигирское управление, входившее раньше в состав Дальстроя.

Но это было много позже. А тогда пришлось Спиридонову инженерить на тенькинском прииске. При нем здесь был пущен и первый бульдозер.

«. Как сейчас, вспоминается тихий летний вечер. Все собрались у огромного ящика, в котором прибыл тогда заокеанский «гость». Механик прииска А. В.Васильев, впоследствии возглавивший Центральные ремонтные мастерские (будущий Тенькинский ремонтно-механический завод), с группой экскаваторщиков и слесарей рьяно взялся за сборку невиданной прежде машины. На другой день на прииск началось буквально паломничество соседей. Все желали посмотреть новинку и убедиться в том, что новая машина сможет заменить двести человек».

Самым молодым на Омчакской долине в те годы был прииск имени Гастелло. Сюда из закрывшегося тогда одного горного управления перебросили всех горняков прииска «Нечаянный». Руководителем нового на Теньке прииска был назначен Л.Ф. Челидзе. Горячий и пылкий, как солнце, сын Грузии, способный молодой инженер за годы работы в Дальстрое прошел путь от горного мастера до руководителя крупного предприятия.

«Взявшись за организацию нового прииска, Л. Ф. Челидзе приложил все усилия к быстрейшему созданию жилищных условий для горняков. Одновременно готовились и полигоны. Он, пожалуй, больше других уделял внимание работе экскаваторов.

И если на соседних приисках круглые сутки раздавалась симфония условных экскаваторных гудков, требуя то воды, то топлива, то механиков, в хозяйстве Челидзе такой гудок считался чрезвычайным происшествием. В этом была заслуга и главного механика прииска Б. Л. Фризе, позднее возглавившего всю механическую службу Тенькинского горного управления. Самые мощные и маневренные по тем временам дизельные машины при них вскрывали торфы, а паровые малоподвижные экскаваторы использовались летом для подачи песков на промприборы».

. В первый же год своего существования прииск имени Буденного дал два с половиной плана по золоту. В верховьях ключа Павлик все больше и больше развивалась подземная добыча песков. И шахты, и полигоны здесь тогда тщательно актировались.

Руководили прииском молодой горняк И. М. Гуль и главный инженер К. Б. Мацкеладзе. Они стали одними из первых на Теньке кавалерами ордена Ленина — высшей награды страны. А Мацкеладзе к тому же — Героем труда.

Своеобразны были дальстроевские порядки и правила в те далекие военные годы: или грудь в крестах, или голова в кустах. Немало доставалось порой и заслуженным людям. В середине сороковых годов, как вспоминал отец, прииску не удалось в сезон выполнить годовой план. Пришлось входить в осенне-зимнюю промывку, строить зимние приборы.

Один из них был сооружен в устье ключа Павлик около одной перспективной шахты. Но когда выпал снег и усилились морозы, шахта оказалась полностью обводненной. Не помогли ни насосы, ни сплошное крепление. Руководителей прииска обвинили в неумении работать.

Спустя почти тридцать лет мне уже самому пришлось видеть, как старое шахтное поле отрабатывала одна из трех драг прииска Гастелло. Богатое золото иным способом там нельзя было извлечь. Поэтому директор прииска Л. Б. Тюфяков принял нетрадиционное и сложное инженерное решение — поднять на сопку. драгу. Тем самым он снял незаслуженный упрек в адрес своих предшественников. В полном смысле слова снял и богатый золотой урожай у сопки с остроконечной, как буденовка, вершиной.

Источник: kolyma.ru

Как добывали золото на Колыме?

![]()

![]()

К слову «Колыма» словарь ассоциаций выдаёт следующее: тюрьма, река, север, ссылка, холод, работа, далеко. В общем, ничего хорошего. Неудивительно, что герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука» решительно отказывается от приглашения: «Будете у нас на Колыме, милости просим». Советские граждане хорошо знали и помнили, где мотали сроки их родные и знакомые. Почему же именно Колыма стала символом смерти, страданий и каторжного труда?

Гореловские жилы

Колыма никогда не имела официальных границ. Её территория захватывает всю нынешнюю Магаданскую область плюс северо-восточные районы Якутии и часть Камчатки. Понятие «Колыма» стало складываться в народном сознании в первой четверти XX века, а название региону дала одноимённая река.

Долгое время земли стояли нетронутыми. Но в середине XIX века возникли предположения о том, что там могут находиться богатые залежи золота. В поисках нового Эльдорадо в суровый край потянулись старатели…

Первым человеком, догадавшимся, где именно надо искать вожделенный металл, стал Юрий Янович Розенфельд. Он родился в 1874 году в Эстонии. Окончив уездное училище, в 18 лет уехал в Петербург работать конторщиком в комиссионный магазин. Затем попутным ветром его занесло аж на Дальний Восток. Тогда золотоискатели группами и в одиночку отправлялись на реку Колыму в поисках драгметалла.

Купец И. Е. Шустов, не будь дураком, снарядил на разведку своего конторщика Розенфельда. В 1908 году Юрий Янович на собаках (по-другому никак!) двинулся в далёкое и опасное путешествие. Миновал Охотск, Якутск и стал подниматься вверх по Колыме. Между посёлками Сеймчан и Среднеколымск заметил в скальной породе вдоль реки две крупные кварцевые жилы, которые назвал «гореловские».

Интуиция подсказывала: тут золото. Но для разработки недоставало инструментов. Пришлось отступить.

Один из его команды — Бориска (татарин Бари Шафигуллин) — остался искать на реке драгметалл в одиночку. Забегая вперёд, стоит заметить: он стал первым человеком, которому удалось найти золотую жилу, часть гигантской золотоносной дуги, протянувшейся из Забайкалья через Колыму и Клондайк аж в Калифорнию. Но воспользоваться плодами своего открытия Бориска не смог. Спустя 8 (по другим сведениям, 9) лет его тело обнаружили на реке Среднекан, притоке Колымы. Он сидел полусогнувшись на краю шурфа, рядом лежали топор, кайло, деревянный лоток и две консервные банки, служившие ему кружкой и тарелкой. В его одежде нашли узелок, полный золота…

Новая жертва золота Колымы

Причина смерти Бориски осталась неизвестной, но слухи о его находке быстро распространились по Дальнему Востоку. И пока Россия пылала в огне революций и войн, одиночки и целые артели потянулись на Колыму за длинным золотым рублём.

Даром Розенфельд, которому Гореловские жилы не давали покоя (он был уверен в том, что они золотоносные), стучался во все двери. В годы Гражданской войны от него отмахивались, как от назойливой мухи. Он даже выезжал за границу — в Китай, Германию, вёл переговоры с англичанами. Везде отказ! Помыкавшись, рванул искать золото на границу с Монголией…

В конце 1920-х годов советская власть спохватилась и решила заняться золотыми месторождениями. Тогда и вспомнили о Розенфельде. Его разыскали и попросили показать Гореловские жилы. Но, как ни старался Юрий Янович, он ничего не нашёл. Его заподозрили в обмане и укрывательстве золота и дали 5 лет.

Отсидев на Магадане, Розенфельд устроился на работу в местный музей. А 14 апреля 1940 года его обнаружили с проломленным черепом на Колымской трассе. Среди зэков ходили слухи о тайных богатствах Юрия Яновича, вот кто-то и позарился, да, не найдя ничего, отомстил.

Начало положено

Неудача с Розенфельдом не заставила советскую власть отказаться от своего намерения прибрать к рукам золотые прииски. В 1928 году Первая Колымская экспедиция под руководством Ю.А. Билибина рапортовала в Москву: открыт новый Северо-Восточный золотоносный регион.

Билибин, впоследствии получивший за это Сталинскую премию, уверял правительство: к концу 1930-х годов одна Колыма будет давать золота в четыре раза больше, чем вся страна в начале десятилетия. А молодой Стране Советов, стоявшей на пороге индустриализации, позарез требовалось золото, чтобы рассчитываться с иностранцами за технологии и оборудование. Одна беда: Колыма — не Рио-де-Жанейро. Бескрайние и безлюдные пространства, сильная распутица, тяжёлый климат с долгими зимами и морозами под 50 градусов никак не способствовали золотодобыче. Неспроста арестанты сочинили частушку:

Колыма, Колыма,

Чудная планета!

Двенадцать месяцев зима,

Остальное—лето.

Но необходимость разработки месторождений золота, а также урана, вольфрама и других ценных полезных ископаемых заставляла действовать.

«Дальстрой»

В 1927 году были созданы акционерное общество «Союззолото» и «Ако» (Акционерное Камчатсткое общество), контролирующие всю золотодобычу на Колыме. Но вскоре стало ясно, что эти организации со старателями не справляются. За одно лето 1928 года на реке Среднекан артель золотодобытчиков во главе с Филиппом Поликарповым собрала около 35 килограммов золота — огромное количество, если учесть, что за весь год Ако добыло чуть больше 55 килограммов драгметалла. Как мотыльки на огонь, на Колыму двинулись полчища вольных старателей со всех уголков страны. И тогда старательской вольнице решили положить конец.

13 ноября 1930 года был образован «Дальстрой» — государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Перед «Даль-строем» были поставлены две задачи: наладить золотодобычу и одновременно заняться строительством дорог и трасс от побережья Охотского моря до месторождений полезных ископаемых. «Дальстрой» напрямую подчинялся Москве, ЦК ВКП(б), а потом НКВД.

Первым начальником «Дальстроя» был назначен Эдуард Петрович Берзин — бывший латвийский стрелок, соратник самого Дзержинского и кадровый чекист. Он прибыл в бухту Нагаева на пароходе «Сахалин» в феврале 1932 года. Вместе с ним приплыла группа вольнонаёмных рабочих и сотня заключённых — первые ласточки той дармовой силы, на которую Центр сделал ставку. Всего в 1932-м на Колыму завезли 9 тысяч арестантов, в 1933-м — уже 21 тысячу. И это было только начало.

Стиль управления первого начальника Колымы одни называли демократическим, другие — либеральным. Берзин по-своему опекал заключённых, ежедневно принимал их у себя в кабинете, выслушивал жалобы и просьбы, даже платил зарплату, причём немалую по тем временам. До поры до времени Эдуард Петрович устраивал Москву, однако нашлись недоброжелатели.

В 1937 году Берзин отправился на материк в отпуск. Больше он на Колыму не вернулся. Его арестовали недалеко от Москвы, а в августе 1938-го приговорили к расстрелу как террориста и изменника Родины.

Страшный остров

1937 год стал переломным не только для всей страны, но и для «Дальстроя». Начинался Большой террор. На смену либералу Берзину на Колыму пришли люди, которые уже не миндальничали с заключёнными. А число зэков с каждым годом росло. Зарплату им отменили, паёк сильно урезали, норму выработки увеличили.

Цена человеческой жизни была сведена к нулю. Ежегодно тысячи человек гибли от цинги, туберкулёза, дизентерии, дистрофии, инфекций. Но Кремль требовал все больше и больше золота. Накануне войны «Дальстрой» побил все рекорды — выдал 80 тысяч тонн!

А ведь тут добывали ещё и другие драгоценные металлы. «Дальстрой» превратился в страшное место, позднее названное Солженицыным Архипелагом ГУЛАГ. Остров занимал седьмую часть территории СССР.

После смерти Сталина «Дальстрой» перешёл в ведение Министерства металлургической промышленности, а после развенчания культа личности и вовсе был упразднён. Огромная бездушная машина прекратила своё существование. Вместе с тем истощился и запас драгоценных металлов. Посёлки с бараками, дороги, карьеры были заброшены.

В последнее время интерес к Колыме вспыхнул с новой силой. Туристов сюда манят охота, рыбалка, экология, а любителей истории — богатое и неоднозначное прошлое.

Источник: mysterytour.ru