Минфин РФ запустил дискуссию о реформе международного рынка золота, который сейчас контролируется США и Великобританией. Для этого российские власти обсуждают создание международной биржи драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве и новый стандарт рынка — «Московский Мировой Стандарт» (MWS) в качестве альтернативы общепризнанному Лондонскому стандарту (LBMA). В случае реализации инициативы РФ сможет обойти санкции Запада на продажу своего золота за рубеж, рассказали URA.RU эксперты. Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили URA.RU в пресс-службе ЕЭК 29 июля. «11 июля министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев провел совещание, на котором обсуждалось предложение о создании международного стандарта для рынка драгоценных металлов как альтернативы Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и инфраструктуры по обороту токенизированного золота и драгоценных металлов», — сказал представитель пресс-службы.

Как продать Золото в 10 раз Дороже?

Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступил Сергей Глазьев

В совещании у Глазьева приняли участие эксперты министерств финансов и центральных банков, национальных бирж, производителей драгоценных металлов, а также других заинтересованных организаций государств ЕАЭС. «Участники обменялись мнениями, и по итогам совещания ЕЭК направила письма в правительства сторон с просьбой сформировать позицию по данному вопросу. После того как Комиссия получит позиции сторон, будет приниматься решение о целесообразности продолжения этой работы», — отметили в пресс-службе ЕЭК. Спустя две недели Минфин организовал дискуссию между российскими властями и участниками рынка о создании нового международного отраслевого стандарта, разослав соответствующие письма. «Как регулятор отрасли, Минфин перенаправил поступившее к нему предложение участникам рынка для его оценки и предоставления позиции о целесообразности его реализации», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства.

Минфин как регулятор отрасли, организовал дискуссию

Из письма Минфина следует, что новый международный стандарт рынка драгоценных металлов Moscow World Standard (MWS) призван стать альтернативой общепризнанному стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (LBMA). «В целях нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов критически необходимо создать независимую международную инфраструктуру, альтернативную по своим функциям LBMA. Предлагается в основу предлагаемой структуры положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ), использующую новый международный стандарт MWS», — сказано в письме. В рамках работы новой биржи предполагается создать Комитет по фиксингу для определения цен на золото в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС. В Комитет войдут центробанки этих стран, а также крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов при условии работы по новому стандарту MWS. «Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС», — говорится в письме. Редакция URA.RU направила запросы в Минпромторг, Минэкономразвития и Банк России.

Почему мировые Центробанки боятся судьбы Банка России и возвращают золото домой из-за рубежа?

Россия — один из крупнейших производителей золота и драгметаллов

Новая международная биржа понадобилась Москве, чтобы преодолеть последствия санкций Запада, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Производители золота следуют стандартам рынка, которые установил Лондон. Так сложилось исторически, но весной 2022 года у предприятий в России были отозваны лицензии LBMA.

Это значит, что наши слитки Лондоном больше не признаются, то есть золото как физический металл из страны никуда не делось, но оно потеряло статус банковского актива. Поскольку Россия торгует золотом, нам теперь нужна своя собственная национальная структура вместо LBMA, в этом заключается смысл инициативы.

Минфину нужно обеспечить нормальную работу золотодобывающей отрасли, а Центральному банку — собственный, независимый от Лондона, механизм определения цены золота», — пояснил эксперт. Создание нового золотого стандарта в перспективе способно разрушить монополию Лондона на ценообразование на рынке драгоценных металлов, однако для этого России необходимо заручиться поддержкой всех стран ЕАЭС, а также властей Китая и Индии, отметил Голубовский. «Удастся ли из локального российского стандарта для рынка драгметаллов сделать международный зависит от результатов усилий нашей дипломатии. Чтобы внедрить новый стандарт, к нему должны присоединиться банки крупнейших стран-потребителей золота — это, прежде всего, Индия и Китай. Если их власти пойдут на такой шаг, это будет равнозначно успеху, но сперва понадобится много работы, даже в рамках ЕАЭС», — добавил аналитик.

Цена на золото определяется Лондонской ассоциацией участников рынка драгметаллов

Фото: depositphotos.com

Механизм определения цен на золото имеет критическое значение в контексте кризиса доверия к фиатным валютам, объяснил URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. «Цена на физическое золото определяется в Лондоне на внебиржевых торгах, фактически речь идет о ценовом сговоре. Цены на «бумажное золото» — ценные бумаги с привязкой к цене золота — определяются на бирже в Нью-Йорке, это финансовые спекуляции. В мире развивается кризис доверия к резервным фиатным валютам, которые обеспечены политическим влиянием и военной силой государств-эмитентов, но не имеют под собой материальной ценности. А золото, наряду с другими товарами, обладающими потребительской и валютной ценностью, способно выступить в качестве реального обеспечения денег, — заявил экономист.

Статья по теме

Глобальный экономический кризис может привести к краху мировой финансовой системы, а создание независимых от Запада механизмов определения цен на все базовые активы, включая золото — это шанс России избавиться от зависимости от резервных валют (доллар, евро, иена и фунт стерлингов), которые эмитируются недружественными странами, добавил Сильвестров. «Это один из элементов создания новой стабильной международной экономической системы, которая будет основана на обеспечении денег материальными ценностями — товарными резервами, включающими золото и другие драгоценные металлы. Так как золота при текущих ценах физически недостаточно для обеспечения денежной массы, его нужно будет переоценить в несколько раз. Поэтому контроль над ценообразованием так важен», — заключил он.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны — коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!

Подписаться

На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Минфин РФ запустил дискуссию о реформе международного рынка золота, который сейчас контролируется США и Великобританией. Для этого российские власти обсуждают создание международной биржи драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве и новый стандарт рынка — «Московский Мировой Стандарт» (MWS) в качестве альтернативы общепризнанному Лондонскому стандарту (LBMA).

В случае реализации инициативы РФ сможет обойти санкции Запада на продажу своего золота за рубеж, рассказали URA.RU эксперты. Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили URA.RU в пресс-службе ЕЭК 29 июля. «11 июля министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев провел совещание, на котором обсуждалось предложение о создании международного стандарта для рынка драгоценных металлов как альтернативы Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и инфраструктуры по обороту токенизированного золота и драгоценных металлов», — сказал представитель пресс-службы.

В совещании у Глазьева приняли участие эксперты министерств финансов и центральных банков, национальных бирж, производителей драгоценных металлов, а также других заинтересованных организаций государств ЕАЭС. «Участники обменялись мнениями, и по итогам совещания ЕЭК направила письма в правительства сторон с просьбой сформировать позицию по данному вопросу. После того как Комиссия получит позиции сторон, будет приниматься решение о целесообразности продолжения этой работы», — отметили в пресс-службе ЕЭК.

Спустя две недели Минфин организовал дискуссию между российскими властями и участниками рынка о создании нового международного отраслевого стандарта, разослав соответствующие письма. «Как регулятор отрасли, Минфин перенаправил поступившее к нему предложение участникам рынка для его оценки и предоставления позиции о целесообразности его реализации», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства. Из письма Минфина следует, что новый международный стандарт рынка драгоценных металлов Moscow World Standard (MWS) призван стать альтернативой общепризнанному стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (LBMA). «В целях нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов критически необходимо создать независимую международную инфраструктуру, альтернативную по своим функциям LBMA.

Предлагается в основу предлагаемой структуры положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ), использующую новый международный стандарт MWS», — сказано в письме. В рамках работы новой биржи предполагается создать Комитет по фиксингу для определения цен на золото в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС.

В Комитет войдут центробанки этих стран, а также крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов при условии работы по новому стандарту MWS. «Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС», — говорится в письме. Редакция URA.RU направила запросы в Минпромторг, Минэкономразвития и Банк России.

Новая международная биржа понадобилась Москве, чтобы преодолеть последствия санкций Запада, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Производители золота следуют стандартам рынка, которые установил Лондон. Так сложилось исторически, но весной 2022 года у предприятий в России были отозваны лицензии LBMA.

Это значит, что наши слитки Лондоном больше не признаются, то есть золото как физический металл из страны никуда не делось, но оно потеряло статус банковского актива. Поскольку Россия торгует золотом, нам теперь нужна своя собственная национальная структура вместо LBMA, в этом заключается смысл инициативы.

Минфину нужно обеспечить нормальную работу золотодобывающей отрасли, а Центральному банку — собственный, независимый от Лондона, механизм определения цены золота», — пояснил эксперт. Создание нового золотого стандарта в перспективе способно разрушить монополию Лондона на ценообразование на рынке драгоценных металлов, однако для этого России необходимо заручиться поддержкой всех стран ЕАЭС, а также властей Китая и Индии, отметил Голубовский. «Удастся ли из локального российского стандарта для рынка драгметаллов сделать международный зависит от результатов усилий нашей дипломатии.

Чтобы внедрить новый стандарт, к нему должны присоединиться банки крупнейших стран-потребителей золота — это, прежде всего, Индия и Китай. Если их власти пойдут на такой шаг, это будет равнозначно успеху, но сперва понадобится много работы, даже в рамках ЕАЭС», — добавил аналитик.

Механизм определения цен на золото имеет критическое значение в контексте кризиса доверия к фиатным валютам, объяснил URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. «Цена на физическое золото определяется в Лондоне на внебиржевых торгах, фактически речь идет о ценовом сговоре. Цены на «бумажное золото» — ценные бумаги с привязкой к цене золота — определяются на бирже в Нью-Йорке, это финансовые спекуляции.

В мире развивается кризис доверия к резервным фиатным валютам, которые обеспечены политическим влиянием и военной силой государств-эмитентов, но не имеют под собой материальной ценности. А золото, наряду с другими товарами, обладающими потребительской и валютной ценностью, способно выступить в качестве реального обеспечения денег, — заявил экономист. Глобальный экономический кризис может привести к краху мировой финансовой системы, а создание независимых от Запада механизмов определения цен на все базовые активы, включая золото — это шанс России избавиться от зависимости от резервных валют (доллар, евро, иена и фунт стерлингов), которые эмитируются недружественными странами, добавил Сильвестров. «Это один из элементов создания новой стабильной международной экономической системы, которая будет основана на обеспечении денег материальными ценностями — товарными резервами, включающими золото и другие драгоценные металлы. Так как золота при текущих ценах физически недостаточно для обеспечения денежной массы, его нужно будет переоценить в несколько раз. Поэтому контроль над ценообразованием так важен», — заключил он.

Источник: ura.news

Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за скидок

Российские золотодобытчики, вынужденные теперь самостоятельно продавать золото за рубеж, столкнулись с тем, что власти не одобряют экспортные сделки, если они проходят с дисконтом. Но иначе экспортировать золото сейчас невозможно.

28 июля 2022 г.

Российские золотодобытчики столкнулись с проблемами при экспорте золота: Федеральная пробирная палата, которая осуществляет функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, не дает им необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам. Об этом РБК рассказали два источника в разных золотодобывающих компаниях.

До июня-июля проблема не была актуальной для золотодобытчиков, поскольку они получали генеральные лицензии на экспорт и налаживали новые каналы сбыта (традиционно компании отрасли продавали почти все золото банкам, которые его экспортировали, однако это стало практически невозможно из-за введения западных санкций после начала специальной военной операции России на Украине). Союз золотопромышленников России обсуждает действия пробирной палаты с Минпромторгом и Минфином, рассказал РБК его глава Сергей Кашуба.

По его словам, вопрос вынесен на межведомственное согласование. «Минпромторг в курсе проблемы и сейчас принимает активное участие в ее решении совместно с другими органами власти», — подтвердил РБК источник в ведомстве. РБК направил запросы в пресс-службы Федеральной пробирной палаты, Минпромторга, Минфина и крупнейших золотодобытчиков — «Полюса», Highland Gold, Petropavlovsk, Nordgold.

Представитель второго крупнейшего производителя золота в России Polymetal отказался от комментариев. Из-за чего золотодобытчикам пришлось самостоятельно экспортировать золото «Пока для компании выгоднее продавать золото банкам: при продажах напрямую иностранным покупателям на нее ложились бы расходы по логистике, транспортировке, страхованию и пр.», — объяснял в интервью РБК глава крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в октябре 2021 года. «Полюс» одним из первых получил генеральную лицензию на экспорт золота в 2020 году.

Российским производителям золота пришлось налаживать поставки на экспорт самостоятельно после того, как разрушилась традиционная структура их сбыта, говорит директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Она предполагала, что золото перерабатывалось в слитки на аффинажных заводах и затем продавалось банкам.

Однако в начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов — LBMA, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов (также членства в ассоциации лишились три российских банка — ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк). «Без этого статуса продажи золота в Лондон и Цюрих невозможны, а для поставок в Азию и на Ближний Восток требуется предоставлять дисконт», — отмечает М. Лесков. Затем власти Великобритании (Лондон — основной хаб по продаже золота) ввели блокирующие ограничения против пяти российских банков, два из которых — Газпромбанк и Россельхозбанк — занимали ведущие позиции по операциям с физическим золотом.

До этого под британскими санкциями оказались другие крупные продавцы золота из России — Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и ПСБ, которые в результате лишились возможности проводить любые операции и расчеты в Лондоне. В конце июня США ввели запрет на импорт золота из России, через месяц аналогичное решение принял и Евросоюз.

При этом западные покупатели стали отказываться от покупок российского золота «во избежание потенциальных проблем» уже после того, как США и ЕС в конце февраля заблокировали золотовалютные резервы Банка России, говорит источник в одной из золотодобывающих компаний. На фоне этих ограничений ЦБ объявил о возвращении после двухлетнего перерыва к покупкам золота на внутреннем рынке.

Но у него цена закупки, как правило, ниже уровня, публикуемого LBMA, на который ориентируются другие покупатели, сообщал Petropavlovsk в апреле. «Центробанк покупает золото у российских золотодобытчиков с дисконтом 15–17% к котировкам LBMA», — говорит источник в одной из золотодобывающих компаний (по итогам торгов 26 июля золото на LBMA стоило $1720,05 за тройскую унцию). Из-за этого компании будут продавать золото ЦБ только в случае крайней необходимости, добавляет он.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России. Сколько золота Россия экспортировала в 2021 году По данным Минфина, российские компании произвели 346,42 т золота в 2021 году. Согласно статистике ФТС, из них на экспорт они отправили 302,17 т, в том числе 266,04 т — в Великобританию.

По данным ФТС, экспорт золота из России в январе 2022 года составил 12,89 т. В феврале он вырос почти до 27,5 т, а в марте—апреле упал до 0,1 т суммарно, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы Ассоциации недропользователей Магаданской области (это второй после Красноярского края крупнейший золотодобывающий регион России). После введения западных санкций ФТС перестала раскрывать статистические данные.

Почему производители вынуждены делать скидки Сейчас большинство производителей уже нашли международных клиентов, проработали маршруты сбыта и готовы экспортировать самостоятельно, не пользуясь услугами банков, говорит источник в одной из золотодобывающих компаний. Но при продаже на экспорт им приходится делать дисконт к ценам в Лондоне.

Дисконт в первую очередь связан с отзывом статуса надежного поставщика у российских аффинажных заводов, говорит собеседник РБК. Еще одна причина в том, что пул покупателей российского золота значительно сузился. Сейчас золотодобытчики ведут переговоры о поставках с покупателями на Ближнем Востоке и в Азии. Обсуждаемые дисконты находятся на уровне 5–7% от цены на LBMA.

Однако пробирная палата не выдает разрешения на такие сделки. Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 21 апреля 2015 года, орган госконтроля может не разрешить транзакцию по вывозу золота, если цена ниже международных рыночных котировок. «Этот пункт был в документе со времени его принятия, просто с ним не возникало проблем раньше, так как банки, которые традиционно являлись экспортерами, продавали золото по мировым ценам», — напоминает С. Кашуба.

ЕЭК приняла такое решение, потому что при использовании дисконта есть риск искусственного занижения цены сделок, ведущего к уменьшению выплат по НДПИ, который взимается с выручки, говорит источник в золотодобывающей компании. Но в текущих реалиях решение ЕЭК становится непреодолимым препятствием для экспорта золота.

Глава Союза золотопромышленников утверждает, что пробирная палата не пропускает экспортные поставки с дисконтом не только от золотодобытчиков, но и от банков. РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие». В Совкомбанке отказались от комментариев.

Какие варианты решения проблемы обсуждаются По словам С. Кашубы, Союз золотопромышленников сейчас обсуждает с Минфином и Минпромторгом два возможных варианта выхода из ситуации. Во-первых, возможен выпуск дополнительного разъяснения к решению коллегии ЕЭК — с указанием конкретного ограничения скидки в процентах, ниже которой экспорт невозможен. Однако золотодобытчики более склонны к другому варианту. Он предполагает добавление к решению коллегии оговорки о том, что экспорт может производиться по той цене, которая указана в договоре по каждой конкретной сделке. «С нашей точки зрения, было бы логично внести в инструкцию разрешение на экспорт золота по договорным ценам без каких-либо ограничений по конкретным цифрам», — говорит С. Кашуба.

Источник: www.alta.ru

Специальное расследование: Кто и сколько зарабатывает на золоте?

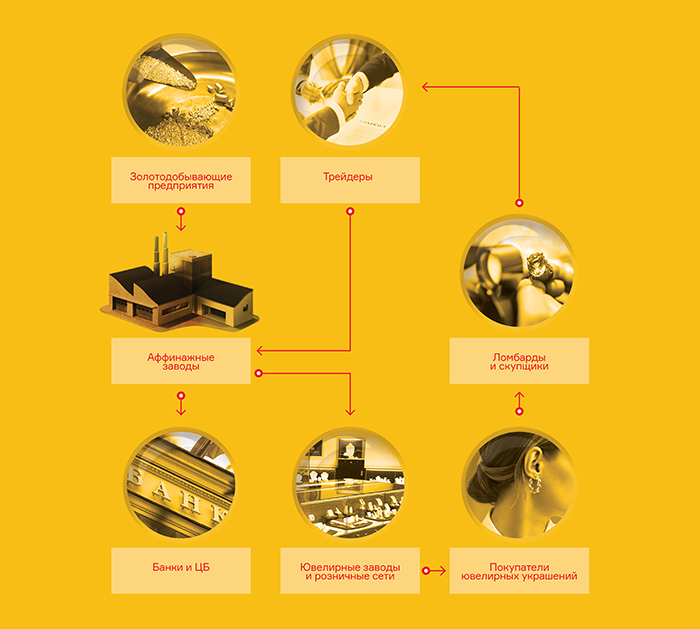

Как и в случае с нефтяным рынком, рынок золота очень многогранен: добыча, аффинаж, производство ювелирных изделий, вторичный рынок, включая ломбарды, скупщиков и трейдеров.

При подготовке материала мы воспользовались помощью наших коллег из компании «Первый Ювелирный Драгоценные Металлы», которая является одним из крупнейших трейдеров на вторичном рынке драгоценных металлов.

Глобальные характеристики рынка

Общий объем рынка формируется производственными мощностями аффинажных заводов и их загрузкой, которая, в свою очередь, зависит от добывающих компаний и объемов вторичного рынка. Основной произведенный заводами объем чистого (аффинированного) золота выкупается ЦБ, банками (виде слитков), ювелирными заводами (в виде гранул) и другими промышленными предприятиями (в виде песка или гранул), где используется золото. Доля последних в общем объеме — несущественная.

В зависимости от сезона и экономической ситуации, распределение по группам потребителей может меняться: сейчас, в связи падением реальных доходов населения, снижается доля ювелиров и растет объем закупок финансовыми институтами.

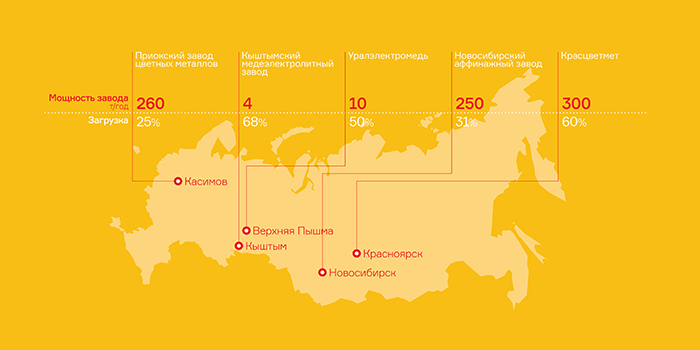

Всего в России действуют пять крупных и несколько десятков более мелких аффинажных заводов. Их производственные мощности на данный момент существенно недозагружены. Так при общей годовой производительности более 800 тонн в год, заводы выпускают лишь 330 тонн.

Такое положение вещей объясняется рядом факторов: всего на месторождениях в России добывается 230-240 тонн. Остальное — это вторичный рынок переработки, объемы которого хоть и продолжают устойчиво расти, но не способны полностью загрузить производство. Решением могла бы стать покупка золота за рубежом. Но тут мешает НДС.

Основное ограничение при ввозе сырья из-за границы — это необходимость оплаты дополнительно 20% НДС от его стоимости.

Да, после переработки и обратной продажи НДС вернут, но пройдет уже более 3 месяцев. С учетом высокой цены золота речь идет о значительных суммах, которые необходимо профинансировать из оборотного капитала. Кроме того, возврат НДС — это всегда проблема и любое мелкое нарушение в бухгалтерском оформлении документов приведет к невозможности его возврата.

В случае снятия ограничений на ввоз золотосодержащего сырья из других стран российские аффинажные предприятия могли бы увеличить свою загрузку минимум на 25% и составить конкуренцию заводам из других стран. Однако российские власти не торопятся принимать такое решение, продолжая более сдержанную политику, стимулируя отрасль если не напрямую, то косвенно. Отмена НДС может повлечь колоссальные непрогнозируемые последствия, а локальное регулирование дает более предсказуемый эффект.

Так, более чем успешным и своевременным можно назвать принятие в 2015 году закона о драгметаллах, который сделал обязательным аффинаж ломов драгметаллов. Эта мера вывела огромный рынок из серой зоны, резко увеличила загрузку аффинажных заводов и стимулировала развитие законной трейдинговой работы. Например, на Приокском заводе цветных металлов в 2016 году было переработано 13 тонн, а до изменения закона — лишь до 150 кг. Образовалась целая прослойка организаций, которые легально скупают лом, реализуя его в виде полупродукта на аффинажные заводы.

Основные характеристики рынка:

- Все золото, которое добывается в России, уходит на переработку, еще до 20% обеспечивает вторичный рынок. При этом аффинажные заводы загружены лишь на 40%, а основной объем аффинированного золота выкупается ювелирными заводами, банками или ЦБ.

- Развитию рынка и международным продажам мешает НДС: это не позволяет импортировать сырье для переработки и запустить конкурентоспособный экспорт.

- Правительство разрабатывает и внедряет меры по стимулированию развития рынка без кардинального изменения налоговой политики.

- Изменение законодательства способствует «обелению» рынка и развитию цивилизованного трейдинга.

- Дефицит сырья и его сезонный характер обеспечивает огромный спрос со стороны аффинажных заводов.

Кто и сколько зарабатывает

Проведем оценку прибыли всех основных участников рынка:

Золотодобывающие предприятия, 10%-70%

Трейдеры на один капитал с учетом быстрой оборачиваемости могут заработать до 40% за год. Капитал достаточно ликвидный, риски состоят в поиске лома вторичных металлов и покупателей аффинированного золота.

Перспективы

Перспективы рынка можно оценить по финансовым вложениям крупнейших бизнесменов страны. Так в 2017 году на аукционе по приватизации акций Новосибирского аффинажного завода, их выкупила ООО «Центр управления недвижимостью» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) за 880 млн рублей.

Затем в августе 2017 года «Волга капитал» приобрела более 80% акций НАЗ. Сумма сделки составила 704 млн руб. А в феврале 2018 года окончательно выкупила весь пакет, несмотря на то, что по итогам 2017 года «НАЗ» показал крайне неудовлетворительные результаты: выручка снизилась с 400 до 330 млн рублей, прибыль упала с 50 до 1,5 млн. Также в феврале менеджмент «НАЗ» дал большое интервью журналистам по перспективам и планам развития.

Другой пример: партнер Геннадия Тимченко приобрел «Васильевский рудник» у «Газпромбанка». Компанию приобрела «Ромета Капитал», которой владеет Нгок. «Васильевский рудник» входит в топ-25 крупнейших золотодобытчиков России, по итогам 2018 года компания добыла 1,05 тонну золота.

Таким образом, крупные предприниматели страны считают отрасль перспективной для инвестиций: в целом из-за санкций 2014 года она получила новые стимулы к развитию. Не только российский ЦБ, но и центральные банки других стран мира (особенно развивающихся) стали активно увеличивать долю золота в своих золотовалютных резервах. Для российского рынка это означает, что только один покупатель — Центральный Банк — может выкупить весь произведенный объем золота у аффинажных заводов. Было бы сырье.

Источник: uvelir.info