«Троица» Андрея Рублева

«Троица» — единственная достоверно известная писанная на доске икона Андрея Рублева, дошедшая до наших дней.

Знаменитый образ «Троицы», ставший для всего мира узнаваемым символом русской культуры, написан преподобным Андреем Рублевым в начале второго или середине третьего десятилетия XV века.

«Троица» почти сразу становится образцом — по крайней мере, Стоглавый собор в 1551 году определил, что все последующие изображения Троицы должны соответствовать иконе Андрея Рублева.

«Троица» Андрея Рублева — символ русской культуры

История гласит, что работа была заказана иноку-иконописцу преподобным Никоном Радонежским — вторым после святого Сергия настоятелем Троицкого монастыря, будущей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона изначально писалась для Троицкого собора «в похвалу Сергию Радонежскому».

«Троица» — единственная достоверно известная писанная на доске икона Андрея Рублева, дошедшая до наших дней.

Икона Святая Троица

Композиция и интерпретация

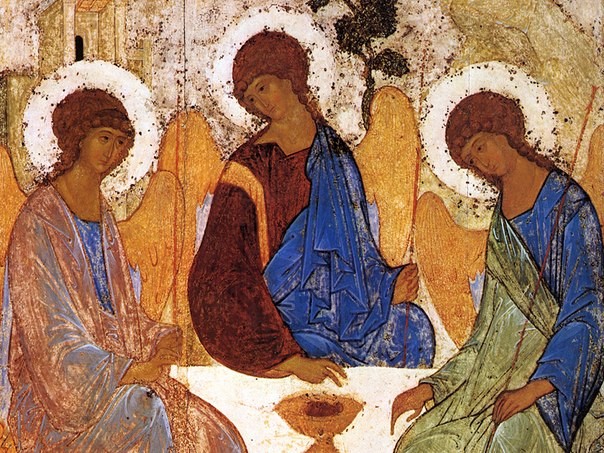

Рублевская «Троица» соответствует иконописному сюжету «Гостеприимство Авраама». Это изображение эпизода из 18 главы библейской книги Бытия. К праотцу Аврааму приходят трое, и тот узнает в гостях Самого Бога — принимает их с почетом и угощает.

Преподобный Андрей оставил в своем творении только детали, лишенные какого бы то ни было историзма: ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе — чаша с головой тельца, на заднем плане — здание, дерево, гора. Фигуры Авраама и Сары отсутствуют.

Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Чаша символизирует чашу Евхаристии, а голова тельца — Крестную жертву Спасителя. Интересно, что форму чаши повторяют своими позами сами ангелы.

Дерево, возвышающееся над средним ангелом, напоминает не только о дубе из дубравы Мамре, под которым совершилась историческая встреча Троицы и Авраама, но и древо жизни, плодов которого лишился человек вследствие грехопадения (по другому толкованию — древо креста Господня, которым человек вновь обретает вечную жизнь).

Над левым относительно зрителя ангелом изображено здание — в дорублевской иконографии дом Авраама. Здесь оно указывает на домостроительство нашего Спасения и Церковь — дом Божий.

Над правым ангелом видна гора. Все явления Бога в библейской традиции происходили на горах: Синай — место дарования закона, Сион — Храм (и сошествие Святого Духа на апостолов), Фавор — Преображение Господне, Голгофа — Искупительная жертва, Елеон — Вознесение.

Есть мнение, что каждый ангел на иконе изображает Лицо Троицы. Толкования разнятся. По одному из них, средний ангел символизирует Бога Отца (как насадителя древа жизни), левый — Сына (как основателя Церкви), правый — Духа Святого (как Утешителя, пребывающего в мире). По другому — средний ангел символизирует Сына, на что указывает цвет его одежды, традиционный для изображений Христа: багряный и лазурный. Левый ангел, «строитель» (поэтому за его спиной изображен дом) Вселенной — отец.

ТРОИЦА. Объяснение смысла иконы «Троица».

В изображении используется традиционный для средневекового изобразительного искусства прием обратной перспективы — пространство иконы визуально представляется большим, чем реальность, в которой находится зритель.

Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что «Троица» создавалась в период противостояний между русскими князьями и татаро-монгольского ига и указывала на необходимость единства. Косвенно эта интерпретация подтверждается тем, что и сам преподобный Сергий много трудился над восстановлением братских отношений между князьями, а в Троице Единосущной и Нераздельной видел образ единства, необходимый для всего человечества.

История открытия и современное состояние

В 1575 году по приказу Ивана Грозного «Троица» была скрыта золотым окладом. В 1600 и 1626 годах Борис Годунов и царь Михаил Федорович соответственно меняют оклады.

Тяжелая золотая риза скрывала образ до 1904 года, когда «Троицу» было решено расчистить — отреставрировать, восстановив изначальный вид.

На протяжении истории икона несколько раз поновлялась. Поновление не было реставрацией — в соответствии со вкусами эпохи художники могли менять пропорции, цветовую гамму и даже композицию изображения.

Первое поновление «Троицы» относится к периоду правления Бориса Годунова, второе, самое катастрофичное для образа — к 1636 году. В третий раз икона поновлялась в 1777 году, а в XIX веке она поновлялась даже дважды.

В 1904 году с «Троицы» был снят оклад; представленный публике образ был выполнен палехскими мастерами. Художник В. П. Гурьянов расчистил несколько слоев и обнаружил изображение, как казалось, оригинальное: светлые одежды ангелов, в целом светлая и яркая световая гамма. Гурьянов выполнил свой вариант реставрации (по сути — то же поновление), и «Троица» вновь оказалась скрыта.

К реставрации «Троицы» вернулись в 1918 году по заданию Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В комиссию входил в том числе священник Павел Флоренский. Икона уже была значительно повреждена и нуждалась в особом хранении, однако в собрание Третьяковской галереи была передана лишь в 1929 году, где находилась до войны. В 1941 году «Троицу» эвакуировали в Новосибирск, из эвакуации она вернулась в октябре 1944 года и не покидала Третьяковку более шести десятилетий, не считая ежегодного (что продолжается и по сей день) переноса образа в храм на праздник Троицы в храм святителя Николая при ГТГ — лишь в 2007 году ее вывезли в корпус на Крымском валу. Тогда икона пострадала при транспортировке и нуждалась в дополнительном укреплении.

Сейчас икона хранится в особом киоте. Состояние ее стабильно, хотя существуют необратимые повреждения: красочный слой местами отстает, на изображении видны следы от гвоздей с оклада. В 2008 году развернулась широкая общественная полемика по поводу возможности перенесения «Троицы» в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Тогда искусствоведы пришли к выводу, что без значительного ущерба шедевру русской живописи это невозможно.

Интересные факты

— «Воздушные», прозрачные краски, в которых наш современник часто видит особый авторский замысел, создающий колорит и атмосферу рублевской «Троицы», делающий фигуры ангелов тонкими и бесплотными — следствие реставраций и поновлений. Изначально икона была написана яркими красками.

— Священник Павел Флоренский считал само существование «Троицы» Андрея Рублева доказательством бытия Бога (см. работу «Иконостас»).

— В финале фильма режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев» зритель видит образ «Троицы».

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Источник«Троица» Андрея Рублева

Самое известное и прославленное произведение Андрея Рублева — образ Св. Троицы. Икона происходит из местного ряда Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (с 1929 г. — в Третьяковской галерее); почиталась в монастыре как чудотворная.

В «Сказании о святых иконописцах» сохранилось свидетельство о том, что игумен Никон просил «образ написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию». Об авторстве Рублева свидетельствует и постановление Стоглавого Собора 1551 г., где было указано писать Св. Троицу, «как греческие иконописцы писали и как писал Андрей Рублев». В вопросе датировки иконы существуют 2 мнения: ряд ученых предполагают, что она была написана для деревянной церкви Троицкого монастыря, построенной игуменом Никоном после нашествия Едигея, и датируют икону 1412 г., другие определяют 20-ми гг. XV в., связывая ее происхождение с каменным собором монастыря, заложенным в 1422 г. В XVI в. царь Иоанн IV Васильевич Грозный сделал в монастырь вклад, украсив икону басменным золотым окладом с золотыми венцами, эмалевыми цатами, перенесенными позднее на оклад времени царя.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЕВ

В страшные времена войн и усобиц XIV-XV веков на Руси появился великий иконописец Андрей Рублёв. Сохранилось представление о Рублёве, как о человеке доброго, смиренного нрава, «исполненного радости и светлости». Ему была свойственна большая внутренняя сосредоточенность. Все созданное им — плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублёв подолгу, пристально изучал творения своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства.

Хотя имя Рублёва упоминалось в летописях в связи со строительством различных храмов, как художник он стал известен лишь в начале двадцатого столетия после реставрации в 1904 г. «Троицы» — главнейшей святыни Троице-Сергиевой лавры, самого совершенного произведения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало понятно, почему Стоглавый собор постановил писать этот образ только так, как его писал Рублёв. Только тогда начались поиски других произведений художника.

Андрей Рублёв родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха. Во время Куликовской битвы в 1380 году Рублёв уже входил в княжескую артель мастеров, которая переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей.

В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были работать иконописцы. Невозможно последовательно проследить творческий путь Рублёва, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и не датировали свои работы.

Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублёва крайне бедны хронологическими данными и во многом противоречат друг другу. Бесспорны лишь два сообщения, фигурирующие в летописях под 1405 и 1408 годами. Вот первое, где говорится о том, что Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублёв начали работу над иконостасом Благовещенского собора Московского Кремля. «Тое же весны почаша подписывати церковь каменую святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Грьчин да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю». Исследователи установили, что Рублёв написал для собора одну из лучших своих икон — «Преображение».

По-видимому, к тому же времени относится и исполненный Рублёвым настоящий памятник книжного искусства — «Евангелие Хитрово». Это название рукопись получила по имени боярина, которому она принадлежала в XVII веке. Рукопись выделяется безупречностью выполнения. Миниатюры, заставки, фигурки зверюшек-букв — это особый мир, где все живет, все одухотворено.

Здесь много выдумки, юмора, все проникнуто глубоко народным простодушием, каким овеяны наши русские сказки. Мягко вьются линии орнаментов, напоминающие стебли трав, формы листьев, цветов. Ощущение радости и непринужденности создают легкие, светлые краски: лазоревая голубизна сочетается с нежной зеленью, алеет киноварь и поблескивает золото. Ученые предполагают, что такая драгоценная рукопись, как «Евангелие Хитрово», могла быть создана на средства великого князя или самого митрополита.

Во втором сообщении 1408 г. говорится о том, что мастера Даниил Черный и Андрей Рублёв отправлены расписывать Успенский собор во Владимире: «Того же лета мая в 25 начата подписывати церковь каменую великую съборную святая Богородица иже в Владимире повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев». Владимирский Успенский собор особо почитался в Древней Руси, и великие князья московские не переставали заботиться о его убранстве.

Так произошло и в 1408 г., когда великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, повелел заменить новыми фресками утраченные части его росписей XII века. Сохранившиеся фрески представляют фрагмент грандиозной композиции Страшного суда, занимавшей западную стену храма. Анализ стилистических особенностей помог ученым определить группу изображений, принадлежащих Рублёву: в них ощущаются артистизм, музыкальность линии, грациозность. Юношески прекрасен трубящий ангел, вдохновенно решителен Петр, увлекающий праведников в рай.

Трактовка сцены Страшного суда, ее эмоциональный настрой необычны: здесь нет ощущения ужаса перед страшными карами и торжествует идея всепрощения, просветленное настроение; в этом ясно ощущается мировосприятие Рублёва. Долгие годы исканий, которые проявились уже во фресках Успенского собора, нашли завершение в образах так называемого «Звенигородского чина».

В них Рублёв обобщил размышления своих современников о моральной ценности человека. «Звенигородский чин» — это часть иконостаса, созданного для одного из звенигородских храмов. Время создания этого иконостаса точно не известно. Сейчас от росписей в соборах сохранились только фрагменты, а из икон дошли лишь три.

Они были обнаружены в 1919 году советскими реставраторами. «Их создателем, — писал о звенигородских иконах И.Э. Грабарь, первый исследователь драгоценной находки, — мог быть только Рублёв, только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле эти холодные розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то сто с лишком лет спустя после его смерти». Из всего монументального замысла Рублёва сохранились только поясные изображения «Спаса», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла».

Пока иконописцы работали во Владимире, на Москву двинулось войско татарского хана Едигея. Не сумев взять Москву, татары сожгли множество городов, и в том числе Троицкий монастырь. Настоятелем монастыря был игумен Никон. Он с большим рвением принимается за восстановление и украшение монастыря. На месте деревянного храма возводится в 1423-1424 гг. белокаменный.

В середине двадцатых годов Даниил Черный и Андрей Рублёв были приглашены Никоном расписать новый каменный собор Св. Троицы. Эти работы Рублёва относятся к 1425–1427 годам.

Рублёв написал главную икону монастыря — знаменитую «Троицу». Три ангела — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух — вписаны художником в треугольник и круг. Линии крыльев и одежд перетекают одна в другую, как мелодии, и рождают чувство равновесия и радостного покоя. Особо поражает общая светозарность иконы. Художник нашел идеальные пропорции не только в решении фигур композиции.

Совершенны также отношения светлых тонов, не вступающих в борьбу с контрастными темными цветами, а согласно и тихо поющих с ними гимн радости бытия. Это мерцание цвета позволяет художнику достичь поистине симфонического звучания оркестра красок палитры. Чуть-чуть поблескивает стертое старое золото на темном от времени левкасе.

Мудрое переплетение форм, силуэтов, линий, прочерков посохов, округлости крыльев, падающих складок одежд, сияющих нимбов — все это вместе со сложной мозаикой цвета создает редкую по своеобразию гармонию, благородную, спокойную и величавую. И только два черных квадрата на фоне — вход в дом Авраамов — возвращают нас к сюжету Ветхого завета. Светоносность «Троицы» настолько разительна, что иные иконы экспозиции Третьяковской галереи кажутся темными и красно-коричневыми.

Вскоре после завершения работ в Св. Троице, по-видимому, умер Даниил, похороненный в Троице-Сергиевом монастыре. Потеряв своего друга, Рублёв вернулся в Андроников монастырь, где выполнил свою «конечную» (то есть последнюю) работу. Если верить Епифанию Премудрому, Рублёв принимал участие не только в росписи церкви Спаса, но и в ее построении.

Эта церковь была возведена около 1426-1427 гг. Вероятно, ее фрески были написаны в 1428-1430 гг. Рублёв скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 г., году тысячелетия крещения Руси, Русская православная церковь причислила Рублёва к лику святых. Он стал первым художником, который был канонизирован христианской церковью.

ИсточникАндрей Рублёв – Святая Троица 620 слов читать ~4 мин. Раздел в процессе наполнения и корректировки

Икона Святой Троицы («Гостеприимство Авраама») – это панно, написанное Андреем Рублевым (c.1360-1430) в начале 15 века. Пожалуй, самая известная из всех русских религиозных картин, она представляет собой одну из самых ярких точек русского искусства позднего средневековья. Икона была написана между 1411 и 1427 годами монахом-художником Андреем Рублевым для Троицкого Сергиева монастыря. Этот монастырь, расположенный в городе Сергиев Посад, примерно в 40 милях к северо-востоку от Москвы, был основан в 1345 году преподобным Сергием Радонежским и остаётся важнейшим русским монастырём, а также духовным сердцем Русской православной церкви.

Название : «Троица»

Дата : 1411 или 1425-27

Художник : Андрей Рублев (c.1360-1430)

Материалы : темпера по дереву

Жанр : Русская православная иконопись

Направление : Русская средневековая живопись

Расположение : Третьяковская галерея, Москва

Для анализа и объяснения других важных картин эпохи Возрождения см.: Анализ известных картин (1250-1800).

Художественная ценность

В 1551 году Стоглавый собор Русской Православной Церкви, стремясь определить свои иконографические каноны, объявил икону Святой Троицы Рублева идеальной средневековой живописью своего типа и образцом для всех православных русских художников. Это считается первым упоминанием иконы Троицы в источниках.

Иконография

Живописные и технические качества иконы Святой Троицы , безусловно, достойны восхищения. Так что, по крайней мере, по этой причине такая награда вряд ли удивительна. И все же то, что убедило участников Стоглавого собора, было чем-то более глубоким и, более того, более конкретно православным: показано идеальное выражение Бога без представления Бога.

В иконе Троицы мы находимся в присутствии Бога, но мы его не видим. Рублев основывал свою работу на эпизоде из Библии (Бытие 18: 2-15), в котором говорится о визите трёх таинственных странников, которые объявляют стареющему Аврааму и его жене Сарре, что у них скоро появится сын. Фактически, эти три ангела являются ипостасями Единого Бога, то есть они представляют три личности Троицы: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Все три фигуры, показанные здесь, имеют идентичные признаки. Это не ошибка: три человека Троицы идентичны, каждый выполняет свою особую роль.

В картине Рублева ангел слева представляет Отца, тот, что посередине – Сына, а справа – Святого Духа. Те, что находятся в центре и справа, поворачивают головы в направлении того, кто сидит слева от них. Он остаётся неподвижным, поскольку Отец олицетворяет начало. Все трое благословляют чашу, в которой есть принесённый в жертву телёнок, готовый к употреблению.

Телёнок символизирует смерть Христа Спасителя на кресте, а приготовление его в пищу – таинство Евхаристии. Каждый ангел держит тонкий посох в тонкой руке как символ своей божественной силы.

Объединяющая симметрия кротких, но благородных фигур смягчается тонким использованием формы и цвета, в то время как оттенки золота и апельсина купают сцену в тепле и яркости, что повышает её духовный резонанс. В их деликатности нет ничего наивного или упрощённого, ничего монотонного в близком сходстве между ангелами. Их духовность пронизывает картину, когда они сидят в состоянии неподвижного созерцания с миндалевидными глазами, загадочно сфокусированными на неизвестном нам мире. Мире, из которого эти духовные существа, на мгновение посещающие Землю, живут и дышат.

Позади них есть: (1) дом (предположительно дом Авраама), символизирующий место вечного спасения; (2) дерево (Дуб Мамре), символизирующее Древо Жизни; и (3) гора, символизирующая гору Фавор, где Святой Дух появился во время Преображения Господня. Синие одежды на фигурах являются божественными. В центре картины стоит чаша спасения. Прямоугольник в передней части стола обозначает космос. Композиция работы круглая, то есть без начала, без конца, без иерархии.

Гениальность Рублева заключалась в его решении отвергнуть большинство традиционных элементов, которые можно найти в описании истории гостеприимства Авраама и Сарры. Он не показывает ни Авраама, ни Сарру, ни убийства телят, ни подробностей о трапезе. И ангелы показаны, беседующими, а не едящими. Рублев делает молчаливое общение трёх ангелов центром композиции и сущности Троицы. Это идеальное представление о Боге, без изображения самого Бога.

О других русских православных иконописцах см.: Феофан Грек (ок. 140–1410), основатель Новгородской школы иконописи (ок. 1100–1500). См. Также: Дионисий (ок. 1440-1502) и Московское училище живописи (ок.

1500-1700).

Интерпретация религиозных картин 15-го века

Для анализа других религиозных картин 15-го века, см. Следующие статьи:

Фрески часовни Бранкаччи (1424-8) Санта-Мария-дель-Кармине, Флоренция. Масаччо и Мазолино.

Алтарь Мероде (ок. 1425) Монастыри, Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Роберт Кампен.

Гентский алтарь (1425-32) Собор Святого Бавона, Гент. Ян ван Эйк.

Снятие с креста (1435-40) Прадо, Мадрид. Роджер ван дер Вейден.

Авиньон Пьета (1454-6) Лувр, Париж. Энгерранд Куартон.

Андрей Рублев: история знаменитой иконы «Троица»

Среди православных распространено мнение, что рукой иконописца движет Создатель. Мы расскажем о нескольких наиболее ценных для истории и культуры России иконах. Почти все они входят в сокровищницу мировой культуры и с этой точки зрения — бесценны. Вряд ли они когда-либо попадут на знаменитые аукционы, но эти образа знакомы не только людям, исповедующим православие, но и всем, кто интересуется искусством и историей России.

«Троица» Андрея Рублева

История «Святой Троицы», авторство которой приписывается знаменитому иконописцу Андрею Рублеву, запутана. Достоверных фактов об этом главном произведении православного искусства, сохранилось мало. Не удалось восстановить, в каком именно году был написан Рублевым этот шедевр, кто сделал заказ на написании образа.

.jpg)

Невозможно поверить, но пять столетий икона провисела на одной из стен Троицкого собора в знаменитой Троице-Сергиевой лавре. Ничем особым не привлекала внимания прихожан и монахов: не чудотворила и не мироточила.

Отношение к иконе стремительно поменялось в начале ХХ века, когда древнерусскую иконопись стали рассматривать как искусство.

На написание Рублева вдохновила притча «Гостеприимство Авраама» из Ветхого Завета. Праотец Авраам встречается с тремя таинственными незнакомцами, позже выяснится, что это были не обычные путники, а ангелы. Они предсказали, что миссия Авраама — воспитание сына, которому предстоит встать во главе иудейского народа. После завершения беседы ангелы принимают решение разделиться: один остается с Авраамом, а двое других отправляются расправляться с грешниками Содома.

Этот сюжет истолковывали по-разному. Одна из самых распространённых версий, что таким образом Создатель донес до христиан сущность трех божественных ипостасей Святой Троицы

Нарушение канона

До Рублева иконописцы, работавшие с этим сюжетом, изображали всех героев притчи, включая Авраама и его жену Сару. Художник решился на новый вариант: перед нашим взором предстает только Троица. Рублев на иконе расположил ангелов таким образом, чтобы силуэты фигур образовали круг. Ангелы одеты в небесно-лазурные одежды (в иконописи это символизирует неземную сущность), в руках они держат скипетры (обозначают высшую власть).

На знаменитой рублевской иконе Троица изображена сидящей за столом. На нем видим чашу с головой тельца, которая символизирует страдания Иисуса. Эта чаша — смысловой центр изображения.

На заднем плане видим изображение дома, в котором жил Авраам с семьей, дерево (ассоциируется с древом жизни, посаженным в Эдеме), гору (прообраз Голгофы, куда предстоит подняться Сыну Божьему).

Возвращение «Троицы»

Кто и когда внес коррективы в икону, мы уже вряд ли узнаем достоверно. В начале ХХ века икона попала на реставрацию, ее «открыли», расчистили от нанесенных слоев олифы, стерли нанесенное на изначальный слой изображение. Реставраторов ожидало настоящее чудо, все буквально замерли перед открывшейся красотой авторского рисунка.

Под неяркими красно-коричневыми красками оказались спрятаны изображения, написанные в солнечных оттенках. Такая манера письма была свойственна итальянским иконописцам. Искусствоведы уверены в том, что Рублев никогда не был в Италии, а значит не мог позаимствовать их манеру написания божественных ликов.

.jpg)

Сразу после того, как с иконы был снят корректирующий слой, она начала стремительно разрушаться. Несколько раз отправлялась на реставрацию. Сейчас увидеть икону Андрея Рублева можно в Третьяковской галерее.

Источник