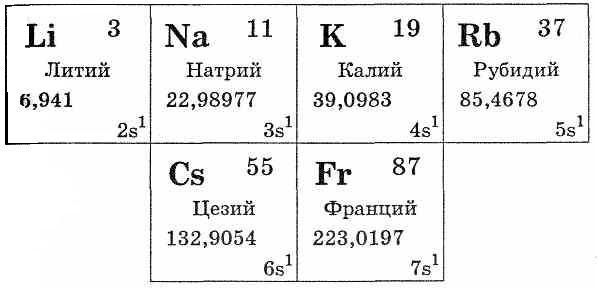

Щелочные металлы— элементы, образующие первую группу периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (по устаревшей классификации — элементы главной подгруппы I группы). К ним относят литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr.

Элемент унуненний (номер 119) в случае его получения также будет принадлежать к группе щелочных металлов.

Самым известным щелочным металлом является натрий. Он и его соединения имеют наибольшее практическое значение. Кроме того, натрий наиболее распространён из всех этих металлов.

Свойства

Атомы щелочных металлов устроены так, что они содержат один электрон на внешнем энергетическом уровне: их электронная конфигурация ns 1 . Поэтому валентные электроны щелочных металлов легко отделимы потому что атому энергетически выгодно отдать электрон и приобрести конфигурацию инертного газа.

При взаимодействии щелочных металлов с водой образуются растворимые сильные основания, называемые щелочами, отсюда и их название. Сила этих щелочей увеличивается от гидроксида лития до гидроксида цезия (или, возможно, гидроксида франция).

Щелочные металлы

С минеральными и органическими кислотами эти металлы бурно реагируют с образованием соответствующих солей. Активно взаимодействуют с галогенами, давая фториды, хлориды, бромиды и иодиды.

Все эти металлы обладают высокой химической активностью и находятся в природе только в виде соединений (чаще всего, это хлориды и сульфаты).

Активность в ряду щелочных металлов увеличивается с ростом порядкового номера, таким образом, франций является самым активным металлом.

Все щелочные металлы являются сильными восстановителями.

Щелочные металлы хранят в керосине или в масле, во избежание их окисления

Как правило, щелочные металлы обладают относительно низкими температурами плавления и кипения. Все они очень мягкие, легко режутся ножом, как пластилин. Примечательно, что твёрдость снижается от лития к цезию, другими словами цезий наиболее мягкий из них.

Все металлы кроме цезия имеют серебристо-белый цвет, цезий имеет светло-золотой цвет.

Нахождение в природе

Щелочные металлы встречаются в природе в виде соединений (в составе минералов и солей, чаще хлоридов и сульфатов). Например, ортоклаз, или полевой шпат, состоит из алюмосиликата калия K2[Al2Si6O16], аналогичный минерал, содержащий натрий — альбит — имеет формулу Na2[Al2Si6O16]. В морской воде содержится хлорид натрия NaCl.

Месторождения галита или поваренной соли имеются также на суше. В почве есть соли калия — сильвин KCl, сильвинит NaCl • KCl, карналлит KCl • MgCl2 • 6H2O, полигалит K2SO4 • MgSO4 • CaSO4 • 2H2O. Известны и другие природные соединения щелочных металлов, например глауберова соль (десятиводный сульфат натрия, формула Na2SO4·10H2O) и чилийская селитра (нитрат натрия). Встречаются также гидрокарбонаты (нахколит) и гидраты карбонатов натрия (сода или натрит, термонатрит), трона (Na2CO3·NaHCO3·2H2O).

Источник: allll.net

«Прокурорская проверка» — «Щелочные металлы» [16+]

Кафедра химии Реферат по теме: «Химия и биологическая роль элементов iа группы»

В группу щелочных металлов входит следующий ряд элементов: литий Li, натрий Na, калий К, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr. Они находятся в главной подгруппе I группы периодической системы. Все эти металлы сходны в том отношении, что на их внешнем электронном слое имеется один электрон . Щелочные металлы относятся к числу s-элементов.

Электрон внешнего электронного слоя атома щелочного металла по сравнению с другими элементами того же периода удален от ядра, т.е. радиус атома щелочного металла наибольший по сравнению с радиусом атомов элементов того же периода. В связи с этим валентный электрон внешнего слоя атомов щелочных металлов легко отрывается, превращая их в положительно однозарядные ионы. Этим обусловлено то, что соединения щелочных металлов с другими элементами построены по типу ионной связи. В окислительно-восстановительных реакциях щелочные металлы ведут себя как сильные восстановители, и эта способность возрастает от металла к металлу с увеличением заряда ядра атома.

Среди металлов щелочные металлы проявляют наиболее высокую химическую активность. В ряду напряжений все щелочные металлы располагаются в начале ряда. Электрон внешнего электронного уровня является единственным валентным электроном, поэтому щелочные металлы в любых соединениях одновалентны. Степень окисления щелочных металлов обычно +1.

Щелочные металлы легко окисляются на воздухе, в воде и кислотах. Чтобы предотвратить окисление, их хранят в закрытых (вакуумированных) сосудах или под слоем эфира, керосина и т.п. Окисление щелочных металлов в атмосфере кислорода протекает очень энергично, причем образуется при этом пероксид металла типа R2O2. Оксиды могут быть получены только при соблюдении особых условий.

Оксиды щелочных металлов R2O обладают ярко выраженными основными свойствами, активно реагируют с водой, кислотами и кислотными оксидами. При взаимодействии щелочных металлов или их оксидов с водой образуются гидроксиды щелочных металлов — щелочи ROH — это сильные основания, основные свойства которых возрастают с увеличением атомного номера элемента. Восстановительные свойства щелочных металлов выражены настолько сильно, что при нагревании их в атмосфере водорода образуются гидриды, в которых степень окисления водорода равна

-1. Водородные соединения щелочных металлов отвечают формуле RH. Это белые кристаллические вещества.

История открытия щелочных металлов

Литий, Lithium, Li (3)

Когда Дави производил свои знаменитые опыты по электролизу щелочных земель, о существовании лития никто и не подозревал. Литиевая щелочная земля была открыта лишь в 1817 г. талантливым химиком-аналитиком, одним из учеников Берцелиуса Арфведсоном.

В 1800 г. бразильский минералог де Андрада е Сильва, совершая научное путешествие по Европе, нашел в Швеции два новых минерала, названных им петалитом и сподуменом, причем первый из них через несколько лет был вновь открыт на острове Уте.

Арфведсон заинтересовался петалитом, произвел полный его анализ и обнаружил необъяснимую вначале потерю около 4% вещества. Повторяя анализы более тщательно, он установил, что в петалите содержится «огнепостоянная щелочь до сих пор неизвестной природы».

Берцелиус предложил назвать ее литионом (Lithion), поскольку эта щелочь в отличие от кали и натра впервые была найдена в «царстве минералов» (камней); название зто произведено от греч.- камень.

Позднее Арфведсон обнаружил литиевую землю,или литину, и в некоторых других минералах, однако его попытки выделить свободный металл не увенчались успехом. Очень небольшое количество металлического лития было получено Дэви и Бранде путем злектролиза щелочи.

В 1855 г. Бунзен и Маттессен разработали промышленный способ получения металлического лития злектролизом хлорида лития. В русской химической литературе начала XIX в. встречаются названия: литион, литин (Двигубский, 1826) и литий (Гесс); литиевую землю (щелочь) называли иногда литина.

Натрий, Natrium, Na (11)

Название «натрий» (англ. и франц. Sodium, нем. Natrium) происходит от древнего слова, распространенного в Египте, у древних греков (vixpov) и римлян. Оно встречается у Плиния (Nitron), у других древних авторов и соответствует древнееврейскому нетер (neter).

В древнем Египте натроном, или нитроном, называли вообще щелочь, получаемую не только из природных содовых озер, но и из золы растений. Ее употребляли для мытья, изготовления глазурей, при мумификации трупов. В средние века название нитрон (nitron, natron, nataron), а также борах (baurach), относилось и к селитре (Nitrum).

Арабские алхимики называли щелочи alkali. С открытием пороха в Европе селитру (Sal Petrae) стали строго отличать от щелочей, и в XVII в. уже различали нелетучие, или фиксированные щелочи, и летучую щелочь (Alkali volatile).

Вместе с тем было установлено различие между растительной (Alkali fixum vegetabile — поташ) и минеральной щелочью (Alkali fixum minerale — сода). В конце XVIII в. Клапрот ввел для минеральной щелочи название натрон (Natron), или натр и для растительной — кали (Kali), Лавуазье не поместил щелочи в «Таблицу простых тел», указав в примечании к ней, что это, вероятно, сложные вещества, которые когда-нибудь будут разложены.

Действительно, в 1807 г. Дэви путем электролиза слегка увлажненных твердых щелочей получил свободные металлы — калий и натрий, назвав их потассий (Potassium) и содий (Sodium).

В следующем году Гильберт, издатель известных «Анналов физики», предложил именовать новые металлы калием и натронием (Natronium); Берцелиус сократил последнее название до «натрий» (Natrium). В начале XIX в. в России натрий называли содием (Двигубский, 182i; Соловьев, 1824); Страхов предлагал название содь (1825). Соли натрия назывались, например, сернокислая сода, гидрохлоровая сода и одновременно уксусный натр (Двигубский, 1828). Гесс, по примеру Берцелиуса, ввел название натрий.

Калий, Kalium, К (19)

Калий (англ. Potassium, франц. Potassium, нем. Kalium) открыл в 1807 г. Дэви, производивший электролиз твердого, слегка увлажненного едкого кали. Дэви именовал новый металл потассием (Potassium), но это название не прижилось.

Крестным отцом металла оказался Гильберт, известный издатель журнала «Annalen deг Physik», предложивший название «калий»; оно было принято в Германии и России.

Оба названия произошли от терминов, применявшихся задолго до открытия металлического калия. Слово потассий образовано от слова поташ, появившегося, вероятно, в XVI в. Оно встречается у Ван Гельмонта и во второй половине XVII в. находит широкое применение в качестве названия товарного продукта — поташа — в России, Англии и Голландии.

В переводе на русский язык слово potashe означает «горшечная зола или зола, вываренная в горшке»; в XVI — XVII вв. поташ получали в огромных количествах из древесной золы, которую вываривали в больших котлах. Из поташа приготавливали главным образом литрованную (очищенную) селитру, которая шла на изготовление пороха.

Особенно много поташа производилось в России, в лесах вблизи Арзамаса и Ардатова на передвижных заводах (майданах), принадлежавших родственнику царя Алексея Михайловича, ближнему боярину Б.И.Морозову. Что касается слова калий, то оно происходит от арабского термина алкали (щелочные вещества).

В средние века щелочи, или, как тогда говорили, щелочные соли, почти не отличали друг от друга и называли их именами, имевшими одинаковое значение: натрон, боракс, варек т. д.

Слово кали (qila) встречается приблизительно в 850 г. у арабских писателей, затем начинает употребляться слово Qali (al-Qali), которое обозначало продукт, получаемый из золы некоторых растений, с этими словами связаны арабские qiljin или qaljan (зола) и qalaj (обжигать).

В эпоху иатрохимии щелочи стали подразделять на «фиксированные» и «летучие».

В XVII в. встречаются названия alkali fixum minerale (минеральная фиксированная щелочь или едкий натр), alkali fixum. vegetabile (растительная фиксированная щелочь или поташ и едкое кали), а также alkali volatile (летучая щелочь или NН3).

Блэк установил различие между едкими (caustic) и мягкими, или углекислыми, щелочами. В «Таблице простых тел» щелочи не фигурируют, но в примечании к таблице Лавуазье указывает, что фиксированные щелочи (поташ и сода), вероятно, представляют собой сложные вещества, хотя природа их составных частей еще не изучена.

В русской химической литературе первой четверти XIX в. калий назывался потассий (Соловьев, 1824), поташ (Страховй, 1825), поташий (Щеглов, 1830); в «Магазине Двигубского» уже в 1828 г. наряду с названием поташ (сернокислый поташ) встречается название кали (едкое кали, кали соляный и др.). Название калий стало общепринятым после выхода в свет учебника Гесса.

Рубидий, Rubidium, Rb (37)

Авторы открытия спектрального анализа (1859) — Бунзен и Кирхгофф -немедленно применили его в качестве вспомогательного метода при химическом анализе минералов и уже через год сообщили об открытии ими цезия. Продолжая исследования, они заинтересовались минералом лепидолитом (фторсиликат лития и алюминия) и, переработав 150 кг саксонского лепидолита, из фракции, содержащей щелочные металлы, выделили с помощью хлорплатиновой кислоты (H2PtCl6) двойные хлорплатинаты калия, цезия и рубидия.

То обстоятельство, что калийные соли лучше растворяются в воде, чем рубидиевые и цезиевые, помогло исследователям отделить последние от калиевых солей. При спектроскопическом анализе остатка после удаления калия обнаружились две новые красные линии в красной части спектра.

Эти линии Бунзен и Кирхгофф правильно отнесли к новому металлу, который назвали рубидием (лат. rubidus — красный) из-за цвета его спектральных линий. Получить рубидий в виде металла Бунзену удалось в 1863 г.

Цезий, Cesium, Сs (55)

Цезий (англ. Cesium, франц. Cesium, нем. Caesium) — первый элемент, открытый с помощью спектрального анализа. Открытие цезия послужило свидетельством широких возможностей этого метода, до применения которого о существовании цезия могли только подозревать.

Так, в 1846 г. немецкий химик Платтнер, произведя анализ минерала поллукса, получил сумму содержавшихся в нем компонентов, на 7% меньшую, чем можно было ожидать. В 1864 г., уже после того, как Бунзен открыл цезий, итальянец Пизани обнаружил его в поллуксе.

Оказывается, Платтнер, получив хлорплатинат, посчитал, что в его составе содержится калий, в то время как это был силикат цезия и алюминия. Бунзен нашел цезий с помощью спектрального анализа.

В 1860 г., изучая спектры щелочных металлов лития, натрия и калия, он пришел к выводу, что, по всей вероятности, должен существовать четвертый металл этой группы, имеющий такой же характерный спектр, что и литий. И действительно, в скором времени он обнаружил спектральные линии нового элемента: одну слабо-голубую, почти совпадающую с delta — линией стронция, и другую ярко-голубую в области фиолетовой части спектра, почти рядом с красной линией лития.

Бунзен назвал вновь открытый металл цезием (Casium) от лат. caesius — голубой, светло-серый; в древности этим словом обозначали голубизну ясного неба. Чистый металлический цезий получен электролитическим путем в 1882 г.

Франций, Francium, Fr (87)

Франций — один из четырех элементов периодической системы элементов Менделеева, которые были открыты «в последнюю очередь». Действительно, к 1925 г. заполнились все клетки таблицы элементов, за исключением 43, 61, 85 и 87.

Многочисленные попытки открыть эти не достающие элементы долгое время оставались безуспешными. Элемент 87 (эка-цезий Менделеева) искали главным образом в цезиевых минералах, надеясь обнаружить его в качестве спутника цезия.

В 1929 г. Аллисон и Мэрфи сообщили об открытии ими эка-цезия в минерале лепидолит; они назвали новый элемент виргинием в честь штата США — родины Аллисона. В 1939 г. Хулубей обнаружил элемент 87 в поллуксе и наименовал его молдавий. Другие авторы также выступали с сообщениями об открытии эка-цезия 87, и коллекция его названий обогатилась алкалинием и руссием.

Однако все эти открытия были ошибочными. В 1939 г. Перей из института Кюри в Париже занималась очисткой препарата актиния (Ас-227) от разнообразных продуктов радиоактивного распада. Проводя тщательно контролируемые операции, она обнаружила beta-излучение, которое не могло принадлежать ни одному из известных в то время изотопов актиниевого ряда распада.

Однако более глубокое изучение распада актиния показало, что распад происходит не только по основной цепи Ас- RаАс- АсХ, но и по боковой Ас- АсК-АсХ с образованием неизвестного изотопа с периодом полураспада 21 мин. Изотоп получил временное обозначение АсК. Когда его подвергли химическому исследованию, оказалось, что его свойства соответствуют свойствам эка-цезия.

После второй мировой войны, прервавшей работу Перей, ее выводы были полностью подтверждены. В 1946 г. Перей предложила назвать элемент 87 францием в честь ее родины, а обозначение АсК осталось за соответствующим изотопом в ряду радиоактивного распада актиния.

Некоторое время считалось, что франций образуется только при alfa-распаде актиния. Однако после того как был открыт нептуний и изучен ряд его радиоактивного распада, было доказано образование изотопа франция-221 с периодом полураспада 5 мин. при alfa-распаде изотопа актиния-225. Франций, как и астат, весьма редкий элемент; первоначально он имел символ не Fr, а Fa.

Источник: studfile.net

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ПОДГОТОВИЛА Макридина Людмила Ивановна. — презентация

Презентация на тему: » ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ПОДГОТОВИЛА Макридина Людмила Ивановна.» — Транскрипт:

1 ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ПОДГОТОВИЛА Макридина Людмила Ивановна

2 ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ПОДГОТОВИЛА Макридина Людмила Ивановна

3 ЛИТИЙ (Lithium) 3 Li Литий – самый лёгкий серебристо – белый металл. Открыт в 1817 году шведским химиком А.Арфведсоном при анализе минерала петалита LiAl[Si 4 O 10 ] С греческого «литеос» — означает «камень».

4 Вскоре Арфведсон обнаружил литий в сподумене LiAl[Si 2 O 6 ], позже ставшем важнейшим минералом элемента 3. В 1818 году металлический литий впервые получил английский учёный Гемфри Дэви. В 1855 году немецкому химику Бунзену и независимо от него английскому физику Матиссену удалось получить чистый литий электролизом расплава хлорида лития.

5 НАТРИЙ (Natrium) 11 Na Натрий – мягкий, серебристо – белый металл. В чистом виде получен при электролизе едкого натра английским химиком и физиком Гемфри Дэви в 1807 году и назван им « содием». В 1809 г. Л.В.Гильбер предложил название «натроний» (от арабского «натрун» – природная сода). В 1811 г. И.Я.Берцеиус изменил «натроний» на «натрий».

6 КАЛИЙ (Kalium) 19 K Калий – серебристо-белый, очень мягкий и легкоплавкий металл. Получен при электролизе едкого кали в 1807г. английским химиком и физиком Гемфри Деви и назван им потассием. В 1809 г. Л.В.Гильберт предложил название « калий» (от арабского «аль-кали» — поташ).

7 РУБИДИЙ (Rubidium) 37 Rb Рубидий – лёгкий и очень мягкий (как воск),серебристо-белый металл. Открыт в 1861 году по двум неизвестным ранее тёмно-красным линиям в спектре немецкими учёными Р. Бунзеном и Г. Кирхгофом. Цвет этих линий определил название: в переводе с латыни «рубидос»- -«тёмно-красный». «

8 ЦЕЗИЙ (Caesium) 55 Cs Блестящая поверхность цезия имеет бледно-золотистый цвет. В 1860 году немецкие учёные Р. Бунзен и Г. Кирхгоф по синим линиям в спектре обнаружили в воде, взятой из минеральных источников Баварии, новый химический элемент. Название элемента: по латыни «цезиус»- «небесно-голубой».

9 Цезий, как известно, был первым элементом, открытым с помощью спектрального анализа, разработанного в 1859 году немецкими учёными –химиком Робертом Бунзеном и физиком Густавом Кирхгофом. Учёные, однако имели возможность познакомиться с этим элементом ещё до 1860 года. В 1846 году немецкий химик Платтер, анализируя минерал поллуцит, обнаружил, что сумма известных его компонентов, составляет лишь 93%, но не сумел точно установить, какой ещё элемент (или элементы) входит в минерал. В 1864 году, уже после открытия цезия, итальянец Пизани нашёл цезий в поллуците и установил, что именно соединения этого элемента не смог идентифицировать Платтер.

10 Франций (Franium) 87 Fr Возможность существования и основные свойства элемента 87 были предсказаны Д.И.Менделеевым. В 1871 году в статье «Естественная система элементов и применение её к указанию свойств неоткрытых элементов», он писал: «Затем в десятом ряду можно ждать ещё основных элементов, принадлежащим к I, II,III группам. Первый из них должен образовывать окисел- R 2 O, второй- RO, третий- R 2 O 3, первый из них будет сходен с цезием, второй- с барием, а все их окиси должны обладать, конечно, характером самых энергичных оснований». Исходя из местоположения экацезия в периодической системе, следовало ожидать, что сам металл будет жидким при комнатной температуре, так как цезий плавиться при 28 0 С.

11 Первое сообщение об открытии 87-элемента как продукта радиоактивного распада актиния-228 сделал в 1913 году английский химик Дж.Кренстон. Однако это осталось незамеченным. В 1914 году австрийские радиохимики- Мейер, Гесс и Панет- наблюдали явление разветвлённого распада изотопаАктиния-228 и установили, что продуктом альфа-распада 228 Ac может быть элемент 87.

Интересны теоретические работы одесского химика Д.Добросердова (1925) об атомном весе и свойствах 87- элемента, в случае открытия, он предлагал назвать его « руссием». В 1939г. французский химик Маргарита Пере заявила об открытии элемента 87 со свойствами щелочного металла, имеющего период полураспада 22 минуты, и назвала его «Актиний-К». В 1946 году она переименовала его в «Франций», в честь с своей родины.

Источник: www.myshared.ru