Первыми научились обжигать фарфор китайцы — 1700 лет тому назад. Но особенно большого успеха в этом деле они добились совсем недавно, в XV веке, при императорах из династии Мин.

Китайский фарфор ценили в Европе на вес золота. Никто не знал, как его делают, пока наконец одному алхимику не удалось разгадать секрет китайцев.

С фарфором повторилось то же, что было с другими китайскими изобретениями — порохом и книгопечатанием. Европейцам пришлось изобретать их снова, потому что китайцы ни с кем не делились своими знаниями. Порох, по преданию, придумал Бертольд Шварц, книгопечатание — Гутенберг, а фарфор — Бетгер.

Бетгер был придворным алхимиком саксонского короля Августа Сильного.

Иоганн Фридрих Бётгер

Алхимики думали, что такие металлы, как медь, железо, свинец, можно превратить в золото, если сплавить их с «философским камнем». Десятки лет разыскивали они этот выдуманный ими камень, которого никогда не существовало.

История фарфора Часть 1

Но не только алхимики в те времена верили в философский камень. Короли, которые вечно нуждались в деньгах, брали алхимиков к себе на службу, надеясь пополнить искусственным золотом свою пустую казну. Для того чтобы придворный алхимик не сбежал к другому королю, его обыкновенно держали взаперти, как пленника.

Случалось, что королю надоедало ждать обещанных богатств и он приказывал казнить неудачливого ученого. Не знаю, в насмешку ли или в знак особенного уважения к науке, алхимиков вешали не на обыкновенной, а на позолоченной виселице. Все со мной согласятся, что позолоченная виселица, как и позолоченная пилюля, ничего не выигрывает от позолоты.

В поисках несуществующего философского камня алхимикам случалось натыкаться на подлинные открытия. Так было и с Бетгером.

Ему было всего четырнадцать лет, когда он случайно нашел рукопись о философском камне, в которой рассказывалось о том, как делать золото. С этих пор Бетгер ни о чем другом не мог думать. Может быть, ему все-таки не пришлось бы стать алхимиком, если бы под руками у него не было готовой лаборатории: он служил учеником в аптеке. Каждую ночь, когда аптекарь Цорн ложился спать, его молодой ученик принимался тайком за свои алхимические опыты.

Как-то раз, когда он был целиком поглощен работой, дверь отворилась, и господин Цорн в халате и ночном колпаке вошел в аптеку.

— Что ты тут делаешь, негодяй? Как ты смел без разрешения взять эту большую реторту? Ведь всего твоего жалованья не хватит, чтобы заплатить за нее, если ты ее разобьешь!

— Я делаю золото, — ответил робко Иоганн.

— Золото? Ах ты мошенник! Ты бы лучше научился как следует делать липкий пластырь. Мне нужны не алхимики, а аптекарские ученики. Собирай свои пожитки и отправляйся домой.

Скажи отцу, чтобы он выбил из тебя эти глупости.

Грустный, отправился Бетгер домой, неся на спине мешок с парой заплатанных панталон и рубашек и драгоценной рукописью, которая обещала ему богатство и славу.

История Кузнецовского фарфора

Дома его встретили неприветливо. Хотя отец его был чеканщиком монет, в семье Иоганна редко когда можно было найти лишнюю монету.

Не прошло и нескольких месяцев, как нужда заставила Бетгера вернуться к Цорну.

Бетгеру пришлось дать слово, что он никогда больше не будет заниматься алхимией. Но страсть к алхимии — все равно что страсть к картам.

Бетгер снова принялся за свои ночные опыты, на этот раз с большими предосторожностями. Но и Цорн был настороже. В одну несчастную для Бетгера ночь аптекарь снова поймал его на месте преступления и, не слушая никаких оправданий, выгнал из аптеки.

Бетгер был в отчаянии. Вернуться домой он не решался.

Но тут судьба сжалилась над бездомным алхимиком. Случайно он познакомился со знатным вельможей — князем фон Фюрстенбергом. Узнав об опытах шестнадцатилетнего ученого, князь взял его к себе во дворец и устроил ему настоящую лабораторию. Бетгеру повезло: его одели в прекрасное платье, дали ему денег, отвели богато обставленное помещение.

Цорн, который узнал об этом, рассказывал всем своим покупателям, что его ученик стал знаменитым алхимиком. А покупатели отвечали, что у такого учителя, как Цорн, не мудрено научиться всякой премудрости.

Но годы шли один за другим, у Бетгера стала пробиваться борода; а из опытов его все еще ничего не выходило. Князь, который сначала был с ним ласков, стал подозревать, что Бетгер просто обманщик. А за мошенничество тогда наказывали жестоко.

Бетгер попробовал бежать, но его поймали и силой заставили продолжать работу. Когда он служил в аптеке, его наказывали за то, что он делал опыты, а теперь ему угрожали суровым наказанием за то, что он не хотел больше делать эти опыты.

В конце концов от Бетгера потребовали, чтобы он письменно изложил свой способ делать золото. Тут ему и в самом деле пришлось стать обманщиком. Он написал замысловатое и мудреное сочинение, которое с начала до конца было сплошной чепухой. Но ему не удалось одурачить князя. Обман был раскрыт, и, по повелению короля, Бетгера посадили в тюрьму.

На этот раз Цорн уже не хвастался ученостью своего ученика.

— Я всегда говорил, что Бетгер плут и мошенник и что он кончит на виселице, — уверял аптекарь своих покупателей, которые еще недавно слышали от него совсем другое.

Но, к счастью, Цорн снова ошибся, Бетгеру опять повезло. У него нашелся новый покровитель — граф Чирнгаузен. По совету графа, король предложил Бетгеру найти способ изготовления фарфора, который ценился тогда дороже золота. Незадолго до этого король Август отдал прусскому королю целый полк за китайский сервиз из сорока восьми предметов.

Опыты пошли удачно, Бетгер изготовил из мейссенской глины фарфор — правда, не белый, а коричневый.

Изобретатель был щедро награжден, но на свободу его не выпустили.

Способ изготовления фарфора был объявлен государственной тайной. Бетгера и его трех помощников держали под стражей, как преступников. Сначала фарфоровую посуду можно было видеть только во дворцах. Саксонский король рассылал мейсенские вазы в подарок другим королям. Но в 1707 году фарфор появился впервые в продаже — на Лейпцигской ярмарке.

В замке Альбрехтсбург в Мейсене была устроена большая фарфоровая мануфактура. Здесь Бетгеру удалось наконец изготовить белый фарфор.

Мейсенская посуда, которую легко узнать по заводскому знаку — двум скрещивающимся мечам, — прославилась скоро во всем мире. Отличить ее от настоящей китайской было очень трудно.

Мейсенский фарфор

Много лет провел Бетгер в Мейсенском замке как пленник. Ему не отказывали ни в чем, кроме свободы.

Он был уже немолодым человеком, когда снова попытался бежать. Для этого он начал тайные переговоры с прусским двором.

Бежать ему не удалось. Переговоры его с Пруссией были открыты, он был арестован и осужден. Но и тут его ждала удача, на этот раз последняя: он умер в тюрьме и тем избежал казни.

Литература:

М. Ильин «Рассказы о вещах»

Источник: allforchildren.ru

Как король Саксонии и беглый алхимик создавали первый европейский фарфор

Невероятный мейсенский фарфор — великолепие, чудо и роскошь

Долгое время китайцам удавалось сохранять в тайне найденный ими рецепт получения «белого золота» — фарфора. Европейцы смогли разгадать этот секрет лишь спустя тысячу лет, и случилось это в небольшом немецком городке Мейсене, ныне известном на весь мир, как родина европейского фарфора, история которого весьма интересна. И в первую очередь она связана с королем Августом Сильным и беглым алхимиком Бёттгером.

В 1701 году курфюст Саксонии и король Польши Август Сильный принял под свое покровительство сбежавшего от короля Пруссии молодого, но уже известного своими достижениями, алхимика Иоганна Бёттгера, надеясь, что тому удастся наконец-то получить философский камень. А для пополнения своей оскудевшей казны Августу, известному своей расточительностью и любовью к роскоши, требовалось очень много золота.

Король Август Сильный

Конечно, получить золото Бёттгеру не удалось. Зато им был раскрыт другой, не менее ценный секрет.

C 1704 года Иоганн Бёттгер трудился вместе с математиком и экспериментатором Эренфридом Вальтером фон Чирнхаузом, которого Август Сильный привлек для того, чтобы помогать Бёттгеру, а заодно и присматривать за ним. И уже через два года совместных изысканий исследователям удалось получить не золото, а тонкостенный и прочный красно-коричневый фарфор, который они назвали яшмовым.

Фрагмент фрески в Альбрехтсбурге. Слева направо: король Август Сильный, Иоганн Фридрих Бёттгер, граф Эренфрид Вальтер фон Чирнгауз

Но пока им не удалось добиться главного — найти рецепт тонкостенного белого фарфора, подобного китайскому. Для этого не хватало одного весьма важного компонента. И найден он был чисто случайно.

Однажды знакомый парикмахер признался Бёттгеру, что истратив выделенные ему деньги, использует для припудривания париков вместо дорогостоящих белил белую глину, которую берет в одном из карьеров. Так был найден тот самый недостающий ключевой компонент — каолиновая глина, и в январе 1708 года первый белый фарфор был получен. К сожалению, осенью Чирнхаус заболел и умер, и Бёттгер продолжил работать один. Ему же и достались все лавры.

Иоганн Бёттгер

Отладив технологию, весной 1709 года он доложил Августу Сильному о своем изобретении и преподнес ему первые образцы изделий из белого фарфора. К тому времени уже была готова и рецептура бесцветной глазури, которая придавала фарфору еще и великолепный блеск.

Король прекрасно понимал всю важность этого открытия, и уже в 1710 году в хорошо укрепленной крепости Альбрехтсбург была организована и заработала первая в Европе фарфоровая мануфактура.

Замок Альбрехтсбург — место расположения первой фарфоровой мануфактуры (1710—1863)

В истории этой знаменитой мануфактуры прослеживаются три важнейших определяющих периода.

«Бёттгеровский период» (1710-1719)

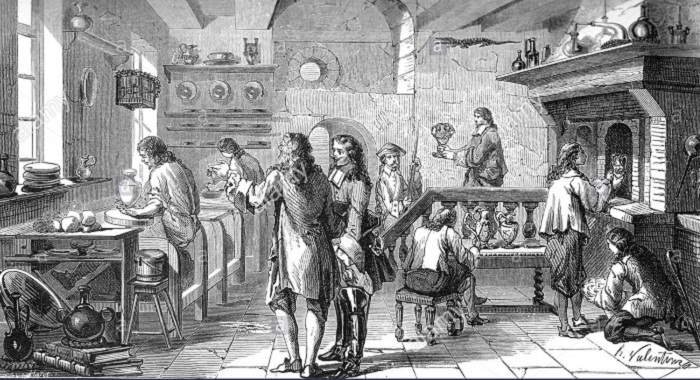

В мастерской Бёттгера

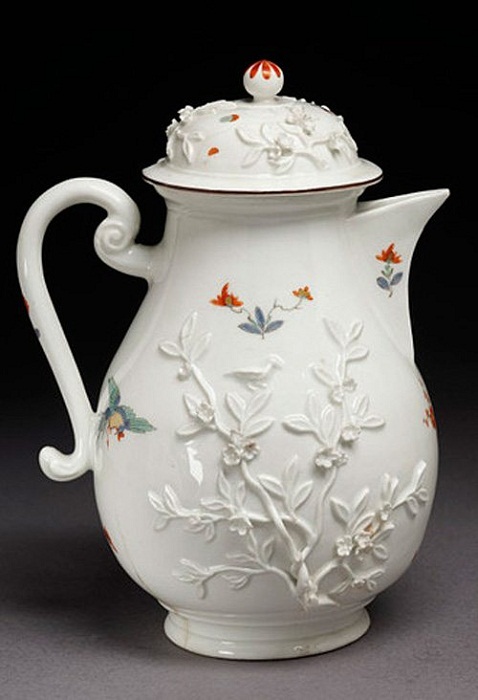

В этот период происходило становление производства фарфора, «знакомство» с этим новым материалом, отработка технологий. Для фарфора, производимого в этот период, характерными были строгие и четкие формы и минимальное художественное оформление. Для украшения изделий использовали краски, золото, серебро.

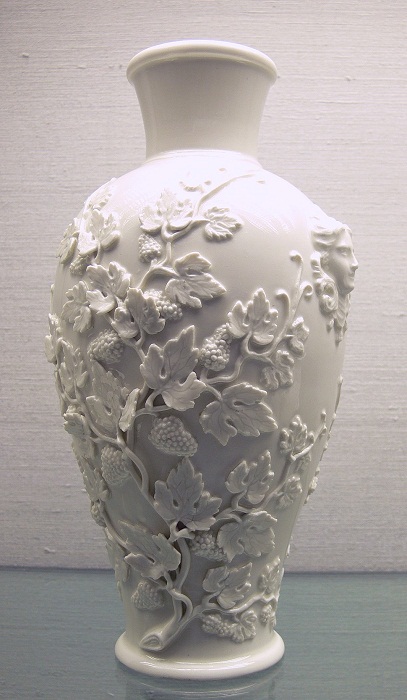

Ваза из белого фарфора, Мейсен (1713—1720)

В этот период изготавливали также и предметы из красного фарфора.

Кофейник из красного «бёттгеровского» фарфора

Носорог, тоже изготовлен из «бётгеровского» фарфора

Со смертью Бёттгера в 1719 году этот период становления естественным образом завершился.

«Живописный» период(1720-1733)

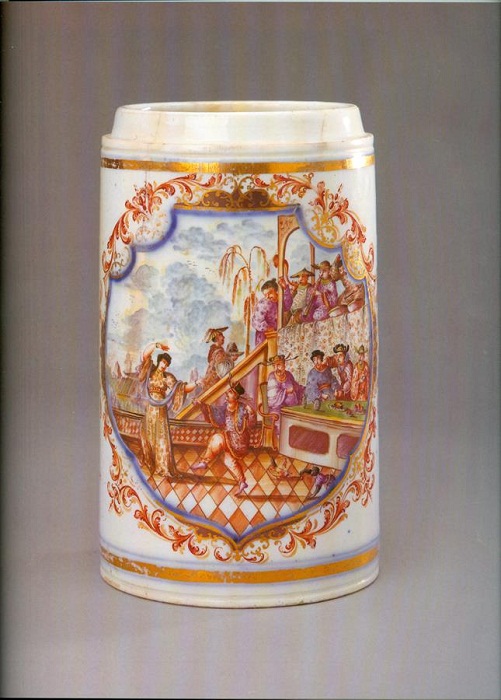

Этот период главным образом связан с именем художника Иоганна Грегориуса Хёрольда, возглавившего производство фарфора в 1720 году, после смерти Бёттгера. Он получил название «живописный», так как доминирующей стала художественная роспись изделий. В отличие от ранее применяемой «холодной» росписи, в работе стали использовать надглазурные краски, которые при обжиге вплавлялись в глазурь. Хёрольд, владеющий тайной создания таких красителей, разработал богатейшую цветовую палитру, в которой появилось много новых ярких красок. Рецепты их изготовления до сих пор засекречены.

В этот период произошло рождение фирменного синего декора мейсенской мануфактуры, так называемого «луковичного». Сама методика подглазурной росписи с использованием кобальтового красителя была разработана еще в 1717 году. Ярко-синий цвет на белом фарфоре этот краситель давал после обжига.

А сам мотив уникальной росписи с использованием экзотических фруктов (персики, гранаты), цветов (лотосы, хризантемы, пионы) и листьев придумал в 1729 году Иоганн Давид Кретшмар под влиянием китайских мотивов. Декор получил название «луковичный», хотя к луку на самом деле он никакого отношения не имел. Просто гранат на рисунках Кретшмара, никогда не видевшего этот фрукт, больше был похож на лук. Изделия с «луковичным» орнаментом, который был доведен до совершенства к 1739 году, в то время были безумно популярными.

«Луковичный» декор

«Луковичный» декор

Методику подглазурной росписи кобальтовым красителем с 1722 года стали применять также для нанесения на все изделия мануфактуры уникального логотипа:

Всемирно известный логотип Мейсенской мануфактуры – два синих перекрещенных меча.

«Скульптурный» период (1733-1756)

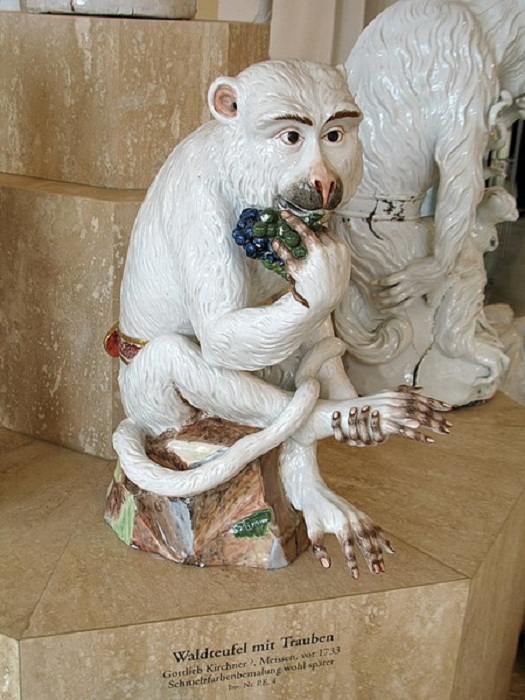

В этот период для украшения изделий вместо декоративной росписи стали использовать скульптуру и барельефы. Над созданием таких образцов в мастерской трудились Иоганн Готлиб Кирхнер и Иоганн Иоахим Кендлер. Оба они работали, каждый в своей манере, над выполнением заказа Августа Сильного, который решил украсить интерьер одного из своих дворцов фигурами различных животных и птиц. Однако, из-за кончины правителя эта работа так и не была завершена.

Обезьянка работы Кирхнера

Обезьянка с двумя детенышами и орехом работы Кирхнера

А теперь — примеры работ, выполненных на эту же тему Кендлером:

Обезьяна, нюхающая табак. 1732 год. Высота 49 см. Работа Кендлера

Пара цапель работы Кендлера

Помимо фигур животных и птиц, Кендлер создал огромное количество фигурок людей и композиций на самые разные темы. Именно на годы его работы в мастерской (1735-1765 годы) пришелся «золотой век» мануфактуры.

Фигурки работы Иоганна Иоахима Кендлера

Фигурки придворных в фантастических костюмах иноземных народов, 1725/30-1750 гг. Автор большинства моделей — И. Кендлер

Мейсенская фарфоровая горка (ваза для закусок и фруктов на обеденном столе) в виде храма, ок. 1750 г. (роспись надглазурными красками и золотом). Модель разработана Иоганном Кендлером

Широкой известностью пользовалась его серия фигурок — персонажей из итальянской комедии дель арте, включающая Арлекина, Коломбину, Пьеро и других,

Фигурки персонажей итальянской комедии дель арте, 1735-1767 гг. Автор большинства моделей — И. Кендлер

а также сатирическая серия «Обезьяний оркестр», обладательницей которой впоследствии стала мадам Помпадур.

«Обезьяний оркестр»

Кендлер также создал удивительный декор «Schneeballdekor» – «снежный ком», который на французский манер стали называть «буль-де-неж». В 1739 году он представил вазу, впервые выполненную с использованием этого очень сложного по технике декора. Ведь каждый из многочисленных цветочков, украшающих эту вазу, лепится, обжигается и расписывается отдельно – процесс очень трудоемкий.

Ваза с декором «буль-де-неж» (И.И.Кендлер)

Кендлер принимал участие в создании знаменитого и самого большого по количеству предметов «Лебединого сервиза». Этот сервиз, рассчитанный на 100 персон, был предназначен для одного из руководителей мануфактуры — фон Брюля. И количество входящих в него самых разнообразных предметов огромно – оно достигает 2000!

История мейсенского фарфора насчитывает уже более трех веков, но его популярность не увядает. И многое из того ценного наследия, что оставили прославленные старые мастера, с успехом используется до сих пор. Многие их рецепты и поныне остаются секретным достоянием мейсенской мануфактуры.

Весьма трагична история создания фарфора в России. В продолжение темы рассказ о том, как друг Ломоносова создал русский фарфор и поплатился за это жизнью

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

История фарфора в разных странах

В каждой стране своя история создания фарфора, повлиявшая на состав, традиционные формы и стиль предметов. Китайский отличается от немецкого и российского, французский — от английского и итальянского. По прочности и красоте сервизы и предметы быта разных производителей соперничают между собой.

О том, где изобрели фарфор, никто не спорит: все знают, что в Китае, а вот когда точно это произошло, археологам установить не удалось. Известно, что сырье делали из фарфорового камня циши, песка и белой глины. Всё смешивали, и полученное вещество зарывали в землю, где оно находилось несколько десятков лет. Затем доставали и делали посуду, а обжигали её в горшках из огнеупорной глины.

Прежде чем поместить предмет в печь, его покрывали почти таким же веществом, только компоненты были в другой пропорции. По-русски такой состав называется поливой или глазурью. При обжиге верхний слой спекался с поверхностью фарфора, и получалась плёнка, не уступающая по гладкости и твердости стеклу.

По названию местности происхождения фарфора белую глину стали называть каолином. В XIII веке китайский фарфор был известен далеко за пределами страны: чашки, вазы и другие товары производили в промышленных масштабах. Купцы продавали их в Индии и Персии, постепенно торговля распространилась до Европы.

Фигурки, вазы и декоративные тарелки оценивались по массе: сколько весит чашка или ваза, столько золота за нее отдавали. Курфюрст Саксонии, у которого не хватило золота, расплатился за китайские вазы отрядом солдат. Секрет изготовления фарфора запрещалось выдавать под страхом казни.

Мастера понимали, что как только европейцы научатся делать такую же красивую посуду, торговля перестанет приносить столько денег. Только одному французу удалось войти в доверие к китайскому промышленнику и посмотреть, как делают посуду. Он написал об этом книгу, но поскольку в Европе не удалось найти аналогов циши и каолина, китайскому фарфору ещё долго не было замены.

Германия

В Германию материал завезли из Италии, и он сразу заинтересовал производителей керамики. Крупные гончарные мануфактуры находились в Мейсене, который считают родоначальником истории развития фарфора: промышленники начали эксперименты по получению нового вещества. Деятельность финансировал граф Эренфилд фон Чирнхауз, который хотел улучшить состояние экономики в Германии.

Фарфоровая посуда могла бы стать перспективным экспортным товаром. Чирнхауз оборудовал лабораторию и пригласил в помощники химика Бергера. Через полгода опытов стало понятно, что твёрдость и мягкость материала зависит от того, сколько добавлено кварцевой пыли. Так был создан рецепт фарфора Kahla.

В начале XIX века в Германии уже производили множество видов, а из изделий большим спросом пользовались сервизы и всевозможные подарки из фарфора. Приобретали их в основном коллекционеры и богатые граждане, чтобы разнообразить интерьер. Большая часть отправлялась на экспорт.

Франция

С XVI до начала XVIII во Францию завозили китайский фарфор, а своего не производили. Мастера умели изготавливать фаянсовую посуду — она была белой с синим декором. Через некоторое время керамисты смогли получить вещество, похожее на фарфор, смешивая в разных пропорциях стеклянный порошок и глину.

Зная, какая страна является родиной настоящего фарфора, француз д’Антреколь отправился туда, чтобы выведать рецепт, а затем передал на родину рецепт его изготовления. Во Франции мануфактуры по производству посуды и других предметов быта открылись не сразу, а только когда удалось обнаружить запасы белой каолиновой глины.

В середине XVIII в стране было открыто несколько мануфактур, производивших фарфоровую посуду. Сначала мастера копировали китайский стиль, но скоро выработали свой. Большой вклад в развитие фарфорового производства принадлежит маркизе де Помпадур, которая любила изящные изделия. Пытаясь ей угодить, мастера создавали изысканные чашки, вазы и фигурки, расписывая их сложными сюжетами с аллегорическими героями.

Сейчас 2 элитных предприятия выпускают лиможский фарфор: Bernardaud и Haviland. Второе было открыто американцем, который искал для своих покупателей безупречную посуду, и для этого приехал в Париж. Сменилось 4 поколения семьи, и до сих пор завод Хевилендов выпускает сервизы и другую продукцию, которая во всем мире ценится как престижный лиможский фарфор.

Англия

- яшмовый фарфор;

- черный базальт;

- белый фарфоровый бисквит.

Посуду и фигурки инкрустировали драгоценными металлами и расписывали флористическими мотивами. Сейчас английская продукция предприятий Wedgwood и Spode считается эталонной.

Россия

В российской истории создания фарфора много интересных событий. Многие десятилетия в стране был собственный уникальный материал — майолика. Из вещества изготавливали изразцы, свистульки, столовую и декоративную посуду. Русская продукция ценилась в других странах, ее демонстрировали на международных выставках.

В Германии, Испании, Франции и Италии майолика пользовалась спросом. Российские керамисты покрывали изделия утончённой росписью в техниках палех, хохлома и гжель.

Отечественный учёные пытались открыть секрет фарфора, но им долго не удавалось этого сделать. Чтобы выведать рецепт, Пётр I даже снарядил экспедицию в Германию, но люди вернулись ни с чем: их замысел раскрыли. Позже один из участников сумел получить вещество опытным путём, но изготовление фарфора оказалось сложным. Дешевле было производить фаянс, и промышленники переключились на него.

Днём рождения русского фарфора считают 30 января 1746 года, когда Д. Виноградов в своей лаборатории получил первую партию опытного состава. Вскоре отлили первую посуду, и после этого Кузнецовская мануфактура начала производить фарфоровые предметы была в промышленных масштабах.

В конце XIX века фарфоровое производство пришло в упадок. Вместо того, чтобы выпускать красивую и практичную посуду, керамисты начали делать акцент на сложность форм, а вместо ювелирно прорисованной росписи обходились грубыми мазками. Заводы изготавливали стандартную, простую посуду с рисунком, нанесенным по шаблону. С развитием промышленности в России наступил конец эпохи фарфора.

Источник: www.ipm.ru