Краткая история «Троицы»

Недавняя транспортировка «Троицы» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву Лавру и обратно вызвала много споров относительно безопасности и целесообразности такого перемещения. Поскольку в развернувшихся дебатах полезно иметь фактологическую базу, «Артгид» подготовил небольшую справку — текст сотрудницы Третьяковской галереи Валентины Ухановой (в 2009 году — хранителя иконы «Троица»), в котором кратко воспроизводится история создания и реставрации рублевского шедевра.

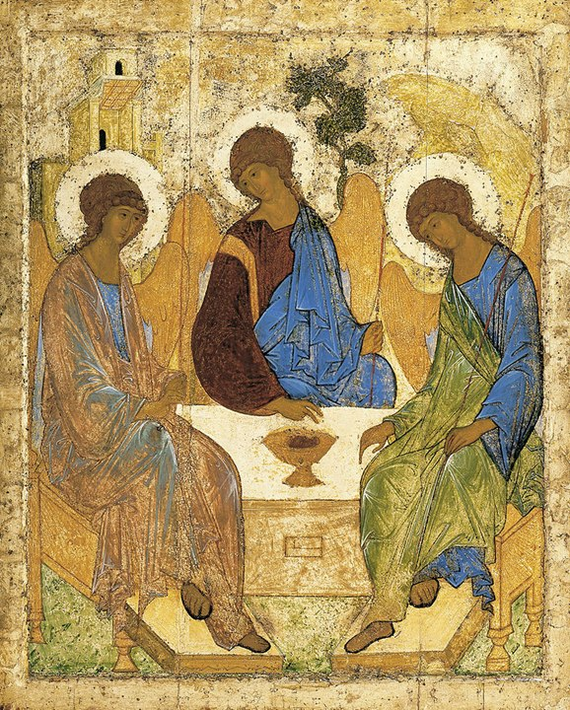

Икона Андрея Рублева «Троица» в Троице-Сергиевой лавре. 17–18 июля 2022. Источник: mospat.ru

Икона «Троица» была написана в начале XV века по заказу игумена Никона, ученика и преемника основателя Троице-Сергиева монастыря под Москвой Сергия Радонежского. Сведения об авторстве Рублева восходят к источникам XVI–XVII веков. Это прежде всего постановление «Стоглавого собора» 1551 года с указанием писать образ Троицы «как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы». По свидетельству «Сказания о святых иконописцах», источника конца XVII — начала XVIII века, игумен Никон поручил написать икону именно Андрею Рублеву: «Преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святые иконы написал… А преже живящее в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написати Пресвятые Троицы, в похвалу… святому Сергию чудотворцу».

Как правильно понимать икону Андрея Рублёва Троица?

Что касается даты создания иконы, то точных документальных сведений о времени ее написания нет, как нет и единого мнения у исследователей на этот счет. Существуют предположения, что икона была написана для деревянного собора во имя Троицы, построенного при Никоне после разорения Троицкого монастыря, сожженного во время нашествия Едигея (1408), и, следовательно, датируется 1410 или 1409–1412 годами.

Другие исследователи связывают создание «Троицы» с постройкой каменного Троицкого собора, возведенного после обретения мощей Сергия (1422). Как следует из житийных текстов (Жития игуменов Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского и Никона Радонежского), написанных в середине XV века Пахомием Сербом (Лагофетом), который застал в живых современников Рублева, для украшения каменной церкви Троицы были приглашены Даниил и Андрей Рублев. Вероятно, именно в это время Андрей Рублев и написал икону «Троица», хотя в житийных текстах ничего не говорится о том, писали ли Рублев с Даниилом иконы для Троицкого собора. Специалисты Третьяковской галереи написание «Троицы» относят ко времени создания иконостаса для вновь построенного каменного собора Троицкой обители и датируют икону 1425–1427 годами.

За время своего бытования в Троицком соборе Троицкого монастыря икона не избежала многочисленных поновлений, прописей. На протяжении столетий было прочно установившейся традицией прописывать иконы заново, когда олифа (верхний покровный слой) темнела и делалась совершенно черной.

Андрей Рублёв. Троица / История одного шедевра

Такая процедура повторялась несколько раз, примерно каждые 70–100 лет. «Троица» была поновлена, т. е. прописана не менее пяти раз. Первое поновление ее было сделано в годуновское время — в самом начале XVII века, следующее — в 1635 году, когда поновлялись и роспись, и иконостас Троицкого собора. Далее икона была записана в конце XVIII века, при митрополите Платоне, во время такой же переделки Троицкого иконостаса, и дважды в XIX веке (по сведениям В.П. Гурьянова — в 1835 и в 1854–1855 годах).

В начале ХХ века была произведена первая попытка снять с живописи XV века позднейшие наслоения. По инициативе И.С. Остроухова, члена Императорской археологической комиссии, в 1904–1905 годах в Троице-Сергиевой лавре под руководством В.П. Гурьянова проводилось раскрытие «Троицы» Рублева.

Однако после удаления позднейших записей частично раскрытую подлинную авторскую живопись ввиду значительности ее утрат снова прописали. В результате икона была не вполне дочищена, на ней оставались записи начала XVII века, к которым прибавились новые прописи (Гурьянова).

Собственно реставрацией в современном научном понимании этого слова можно назвать раскрытие памятника, проведенное в 1918–1919 годы в Сергиевом филиале реставрационной мастерской Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусского искусства. В Отделе рукописей Третьяковской галереи хранятся «Протоколы расчистки иконы “Троица” письма Андрея Рублева из иконостаса Троицкого собора 1918–1919 гг.», составленные Ю.А.

Олсуфьевым на основании ежедневных протокольных реставрационных записей. К работе были привлечены самые известные реставраторы того времени — Г.О. Чириков, И.И. Суслов, В.А. Тюлин и Е.И.

Брягин. И только когда «Троица» была освобождена от скрывавших авторскую живопись позднейших поновительских наслоений, оказалось возможным увидеть подлинную живопись мастера.

В Третьяковскую галерею икона поступила в 1929 году, с этого времени икона покидала галерею только один раз, во время Великой Отечественной войны, когда она находилась в эвакуации в Новосибирске. По решению расширенного реставрационного совета, созванного Министерством культуры РФ № 71 от 10.09.98 г., «Троица» не должна подвергаться транспортировке с территории галереи — лишь один раз в год ее в богослужебных целях на руках переносят в храм-музей Николы в Толмачах.

Валентина Уханова,

старший научный сотрудник ГТГ, хранитель иконы «Троица»

«Троица» Андрея Рублёва: канонам вопреки

Одна из известнейших русских икон была написана в период с 1425 по 1427 (есть и другие версии датировки).

Работа впервые упомянута в постановлении Стоглавого собора 1551 года, там, наряду с работами греческих мастеров, она рекомендуется иконописцам Московии как образец написания «Троицы».

В 1575 получила драгоценный оклад Ивана IV, в 1600 заново украшена при Борисе Годунове:

Оклад изобилует элементами, отсутствующими на самом изображении. Прежде всего, яствами заменена чаша с головой тельца. Сама икона практически не видна.

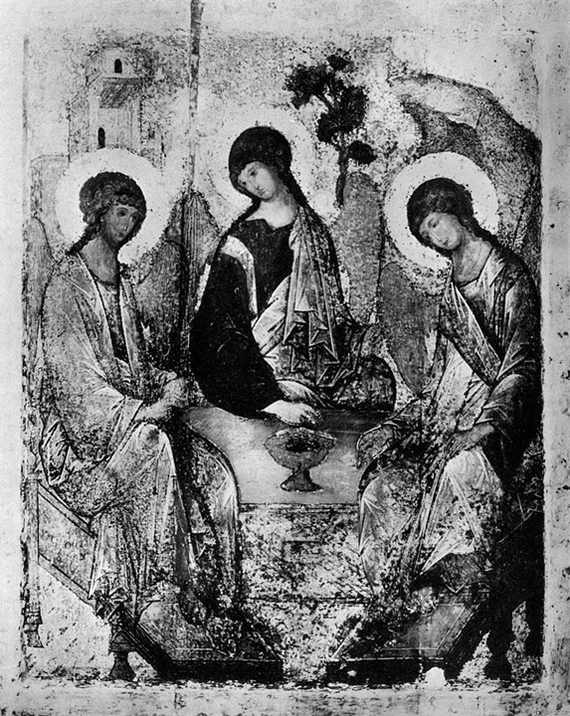

Для консервации иконы покрываются олифой, которая со временем темнеет, тогда происходит поновление — поверх наносится полностью новое изображение. С 1600-го года «Троица» поновлялась 5 раз. В 1904 была впервые очищена:

В 1918-1919 отреставрирована и приведена к современному состоянию.

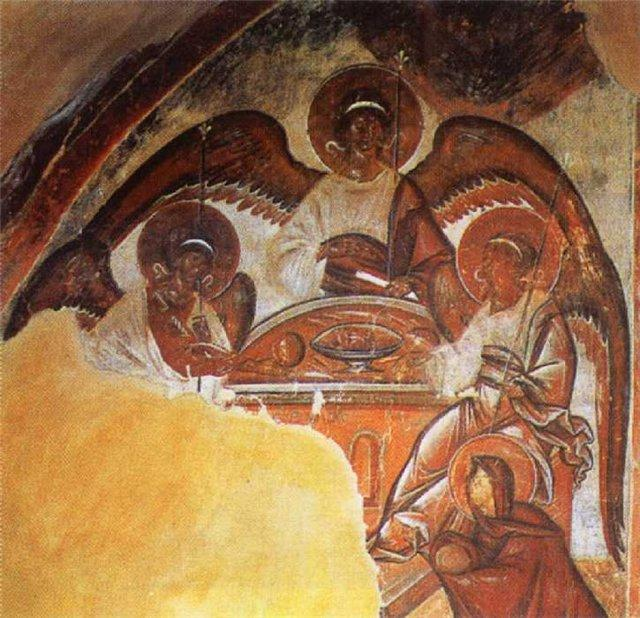

Предшествующие иконы «Троицы», как византийские, так и русские, отображали ветхозаветный сюжет пришествия трёх мужей к Аврааму и Сарре и их трапезу. При этом, история представлялась через призму Нового завета: нисходили не три мужа, а Бог в образе Христа в сопровождении двух ангелов. Христос всегда был в центре и выделялся особым нимбом, крыльями, одеянием и другими деталями.

Одна из канонических версий с Христом, трапезой, Саррой и Авраамом.

Версия Феофана Грека или его учеников, элементы канона также присутствуют: Христос имеет центральное положение, больший размер крыльев.

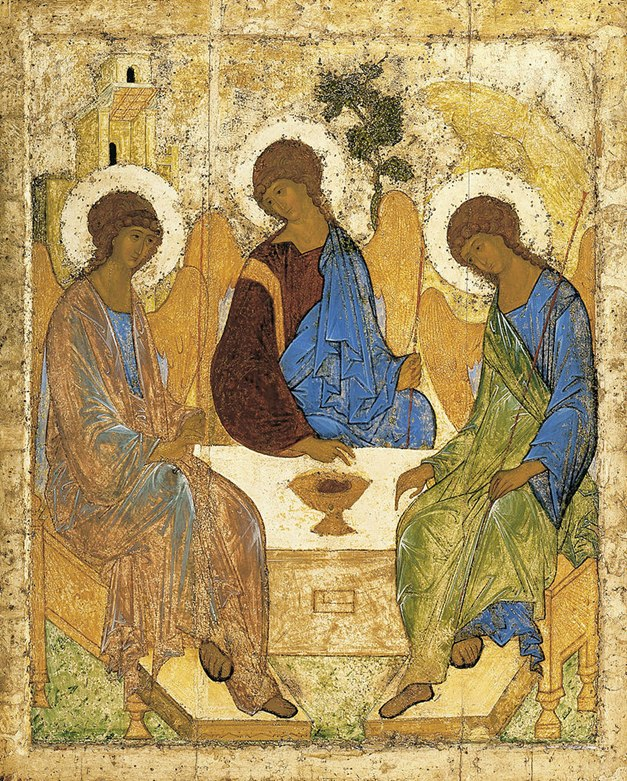

В «Троице» Рублёва явно виден отход от канонической трактовки ветхозаветного сюжета: трапеза не изображена, равные меж собой ангелы взаимодействуют взглядами и жестами:

Большинство исследователей полагает, что изменения явствуют о том, что это, скорее, не ветхозаветный рассказ, происходивший в конкретных времени и месте, а выражение триединой природы Бога, чьи ипостаси Сын, Отец и Святой Дух равны. Если перейти от плоскостного к пространственному восприятию изображения, то ангелы будут сидеть вокруг стола, а пейзажные элементы образуют внешний круг, таким образом, центром космоса будет неделимое тройственное вечное начало – христианский Бог.

Почему Рублёв предпочёл отойти от канона именно таким образом? Возможно, из-за распространения антитринитарных ересей в Московии, против которых церковь предпринимала меры в виде основания множества монастырей (Сергием и учениками), посвященных Троице. То есть обществу было необходимо разъяснение тринитарного догмата и мастер попытался сделать так, чтобы он был понятен интуитивно при взгляде на икону.

Голова тельца в чаше на столе, скорее всего, является символом жертвы (в Евангелии от Иоанна Христос символически именуется Агнцем Божьим) — на этом строится гипотеза о том, что на иконе изображён момент, предшествующий нисхождению Бога Сына на землю, дабы принять искупительное страдание ради людей.

Если согласиться с версией о изображении Бога в тройственном единстве, возникает вопрос: где какая ипостась? Приведу лишь две трактовки, показавшиеся мне наиболее убедительными:

1. Слева – сын, в центре – отец, справа – Святой Дух.

Центральное положение вероятно для Бога Отца, жестом он указывает на чашу, как бы говоря о надобности жертвы. Левый ангел жестом соглашается с ним, его наиболее прямая поза может выражать готовность встать.

В пользу этой версии можно трактовать и одеяния ангелов. Одежда второго и третьего симметрична: гимантий через левое плечо, гимантий через правое. Цвет же ассиметричен: синий гимантий – синий хитон. У первого ангела гимантий и хитон расположены одинаково относительно остальных, в этом смысле он выделен. Возможно, подчёркивается общность второго и третьего.

В православной доктрине к символу веры не добавлялся Филиокве (Filioque), т.е. Святой дух исходит только от Отца, но не от Сына и этим может объясняться особость одежд левой ипостаси (Филиокве был в католическом символе веры до 1439).

2. Слева Отец, в центре – Сын.

Поворот Сына к Отцу, можно интерпретировать как внимание к благославляющему на нисхождение. При этом колено центральной ипостаси приподнято, плечи симметричны, но левое уходит вглубь изображения, что можно принять за момент, перед началом движения.

Что касается третьего ангела, большинство версий сходится на том, что это ипостась Духа из-за наибольшего покоя фигуры относительно других, даже жезл находится на плече.

Существенные изменения в написании Троицы можно увязать с историческими событиями. Имеется в виду мировоззренческий сдвиг 1380-го после победы в Куликовской битве. Общество осознало вред распрей и важность объединения против внешнего врага (что прослеживается в летописях) и иконописец в противоположность мирским усобицам князей явил мир горний с вечным согласием. Таким образом, «Троица», опираясь на христианскую традицию, устремляется в будущее народа с нарративом единства и преобладания высших ценностей.

Вышеперечисленные трактовки произведения являются лишь гипотезами, но они столь убедительны из-за своеобразности Рублёвского воплощения «Троицы». В отличие от икон, отображающих устоявшиеся сюжеты, здесь есть пространство для универсально-исторических и нравственно-психологических интерпретаций. И это относится не только к Рублёву и не только к иконописи — Д.С. Лихачёв и многие исследователи вслед за ним, особо выделяют период второй половины XIV-XV вв. как русское предвозрождение (его чертами являются психологизм, открытие личности в искусстве, формирование особых черт национальной культуры).

Что можно сказать с уверенностью, иконописец в работе руководствовался не канонами, а собственным пониманием.

В фильме Тарковского личностное начало, присутствующее в творениях Рублёва, было экстраполировано на жизнь мастера в целом. Это объясняет придание ему, нехарактерной для средневековья, антроподицеи (писал о ней в посте про Феофана Грека). В целом, кинематографический образ Андрея напоминает о сюжетах, где современный человек, потерпев крушение, застревает во враждебном первобытном мире — настолько разнятся жестокое окружение и благие устремления героя, вкупе с глобальными размышлениями («бабы на Руси унижены и несчастны до крайности», «тёмен (народ), да только кто виноват в этом», «людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские: одна кровь, одна земля а на мужика всё новые беды сыпятся, то татары по три раза за осень, то голод, то мор»). Характерно, что в киноленте осознать проблемы всего общества больше никто не пытается (кроме пессимистичного Феофана).

Конечно, в фильме можно найти параллели с положением творческой личности (и конкретно Тарковского) в СССР.

«Троица» Рублёва — пример того, как произведение и сам образ творца, подвергшись художественной и научной обработкам в последующие эпохи, дали жизнь новым смыслам.

При написании использовал статьи из базы данных РИНЦ: Дёминой Н.А., М.В. Алпатова, Вздорнова Г.И., Салтыкова А.А., Э.К. Гусевой, а также монографию С.А. Головина «Старинная русская икона XIV-XVIII столетий: историко-источниковедческий аспект».

Источник«Троица» Андрея Рублева

Самое известное и прославленное произведение Андрея Рублева — образ Св. Троицы. Икона происходит из местного ряда Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (с 1929 г. — в Третьяковской галерее); почиталась в монастыре как чудотворная.

В «Сказании о святых иконописцах» сохранилось свидетельство о том, что игумен Никон просил «образ написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию». Об авторстве Рублева свидетельствует и постановление Стоглавого Собора 1551 г., где было указано писать Св. Троицу, «как греческие иконописцы писали и как писал Андрей Рублев». В вопросе датировки иконы существуют 2 мнения: ряд ученых предполагают, что она была написана для деревянной церкви Троицкого монастыря, построенной игуменом Никоном после нашествия Едигея, и датируют икону 1412 г., другие определяют 20-ми гг. XV в., связывая ее происхождение с каменным собором монастыря, заложенным в 1422 г. В XVI в. царь Иоанн IV Васильевич Грозный сделал в монастырь вклад, украсив икону басменным золотым окладом с золотыми венцами, эмалевыми цатами, перенесенными позднее на оклад времени царя.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЕВ

В страшные времена войн и усобиц XIV-XV веков на Руси появился великий иконописец Андрей Рублёв. Сохранилось представление о Рублёве, как о человеке доброго, смиренного нрава, «исполненного радости и светлости». Ему была свойственна большая внутренняя сосредоточенность. Все созданное им — плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублёв подолгу, пристально изучал творения своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства.

Хотя имя Рублёва упоминалось в летописях в связи со строительством различных храмов, как художник он стал известен лишь в начале двадцатого столетия после реставрации в 1904 г. «Троицы» — главнейшей святыни Троице-Сергиевой лавры, самого совершенного произведения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало понятно, почему Стоглавый собор постановил писать этот образ только так, как его писал Рублёв. Только тогда начались поиски других произведений художника.

Андрей Рублёв родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха. Во время Куликовской битвы в 1380 году Рублёв уже входил в княжескую артель мастеров, которая переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей.

В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были работать иконописцы. Невозможно последовательно проследить творческий путь Рублёва, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и не датировали свои работы.

Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублёва крайне бедны хронологическими данными и во многом противоречат друг другу. Бесспорны лишь два сообщения, фигурирующие в летописях под 1405 и 1408 годами. Вот первое, где говорится о том, что Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублёв начали работу над иконостасом Благовещенского собора Московского Кремля. «Тое же весны почаша подписывати церковь каменую святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Грьчин да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю». Исследователи установили, что Рублёв написал для собора одну из лучших своих икон — «Преображение».

По-видимому, к тому же времени относится и исполненный Рублёвым настоящий памятник книжного искусства — «Евангелие Хитрово». Это название рукопись получила по имени боярина, которому она принадлежала в XVII веке. Рукопись выделяется безупречностью выполнения. Миниатюры, заставки, фигурки зверюшек-букв — это особый мир, где все живет, все одухотворено.

Здесь много выдумки, юмора, все проникнуто глубоко народным простодушием, каким овеяны наши русские сказки. Мягко вьются линии орнаментов, напоминающие стебли трав, формы листьев, цветов. Ощущение радости и непринужденности создают легкие, светлые краски: лазоревая голубизна сочетается с нежной зеленью, алеет киноварь и поблескивает золото. Ученые предполагают, что такая драгоценная рукопись, как «Евангелие Хитрово», могла быть создана на средства великого князя или самого митрополита.

Во втором сообщении 1408 г. говорится о том, что мастера Даниил Черный и Андрей Рублёв отправлены расписывать Успенский собор во Владимире: «Того же лета мая в 25 начата подписывати церковь каменую великую съборную святая Богородица иже в Владимире повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев». Владимирский Успенский собор особо почитался в Древней Руси, и великие князья московские не переставали заботиться о его убранстве.

Так произошло и в 1408 г., когда великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, повелел заменить новыми фресками утраченные части его росписей XII века. Сохранившиеся фрески представляют фрагмент грандиозной композиции Страшного суда, занимавшей западную стену храма. Анализ стилистических особенностей помог ученым определить группу изображений, принадлежащих Рублёву: в них ощущаются артистизм, музыкальность линии, грациозность. Юношески прекрасен трубящий ангел, вдохновенно решителен Петр, увлекающий праведников в рай.

Трактовка сцены Страшного суда, ее эмоциональный настрой необычны: здесь нет ощущения ужаса перед страшными карами и торжествует идея всепрощения, просветленное настроение; в этом ясно ощущается мировосприятие Рублёва. Долгие годы исканий, которые проявились уже во фресках Успенского собора, нашли завершение в образах так называемого «Звенигородского чина».

В них Рублёв обобщил размышления своих современников о моральной ценности человека. «Звенигородский чин» — это часть иконостаса, созданного для одного из звенигородских храмов. Время создания этого иконостаса точно не известно. Сейчас от росписей в соборах сохранились только фрагменты, а из икон дошли лишь три.

Они были обнаружены в 1919 году советскими реставраторами. «Их создателем, — писал о звенигородских иконах И.Э. Грабарь, первый исследователь драгоценной находки, — мог быть только Рублёв, только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле эти холодные розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то сто с лишком лет спустя после его смерти». Из всего монументального замысла Рублёва сохранились только поясные изображения «Спаса», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла».

Пока иконописцы работали во Владимире, на Москву двинулось войско татарского хана Едигея. Не сумев взять Москву, татары сожгли множество городов, и в том числе Троицкий монастырь. Настоятелем монастыря был игумен Никон. Он с большим рвением принимается за восстановление и украшение монастыря. На месте деревянного храма возводится в 1423-1424 гг. белокаменный.

В середине двадцатых годов Даниил Черный и Андрей Рублёв были приглашены Никоном расписать новый каменный собор Св. Троицы. Эти работы Рублёва относятся к 1425–1427 годам.

Рублёв написал главную икону монастыря — знаменитую «Троицу». Три ангела — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух — вписаны художником в треугольник и круг. Линии крыльев и одежд перетекают одна в другую, как мелодии, и рождают чувство равновесия и радостного покоя. Особо поражает общая светозарность иконы. Художник нашел идеальные пропорции не только в решении фигур композиции.

Совершенны также отношения светлых тонов, не вступающих в борьбу с контрастными темными цветами, а согласно и тихо поющих с ними гимн радости бытия. Это мерцание цвета позволяет художнику достичь поистине симфонического звучания оркестра красок палитры. Чуть-чуть поблескивает стертое старое золото на темном от времени левкасе.

Мудрое переплетение форм, силуэтов, линий, прочерков посохов, округлости крыльев, падающих складок одежд, сияющих нимбов — все это вместе со сложной мозаикой цвета создает редкую по своеобразию гармонию, благородную, спокойную и величавую. И только два черных квадрата на фоне — вход в дом Авраамов — возвращают нас к сюжету Ветхого завета. Светоносность «Троицы» настолько разительна, что иные иконы экспозиции Третьяковской галереи кажутся темными и красно-коричневыми.

Вскоре после завершения работ в Св. Троице, по-видимому, умер Даниил, похороненный в Троице-Сергиевом монастыре. Потеряв своего друга, Рублёв вернулся в Андроников монастырь, где выполнил свою «конечную» (то есть последнюю) работу. Если верить Епифанию Премудрому, Рублёв принимал участие не только в росписи церкви Спаса, но и в ее построении.

Эта церковь была возведена около 1426-1427 гг. Вероятно, ее фрески были написаны в 1428-1430 гг. Рублёв скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 г., году тысячелетия крещения Руси, Русская православная церковь причислила Рублёва к лику святых. Он стал первым художником, который был канонизирован христианской церковью.

Источник