Скифы – древний народ, который жил на территории современной России. Были сильными бойцами – их не удалось покорить ни персам, ни Римской империи. Куда же исчезли скифы и кто теперь является потомками этого знаменитого народа? Давайте разбираться.

Сперва греки так звали только кочевников, но потом название закрепилось. И, к примеру, войско князя Олега, где было много славянских воинов и варягов, греки тоже называли «Великой Скифью». Отсюда и путаница, что много лет скифы считались предками русских. На самом деле, у скифов своя уникальная история.

Скифы жили на территории Украины и России. Это был север Причерноморья (земли, расположенные вокруг Черного моря). Греки описывали земли скифов, как «странные, где всегда снег». Это, конечно, было утрирование, но самим грекам наш климат явно был не по душе.

Семьи у скифов были по принципу коммуны. Жены и дети в племенах были общие, как таковые классические браки были редкостью. К женщинам относились хорошо, уважительно.

Золото скифов. Часть 1 | Ночь в музее

И очень любили выпить! Скифы не разбавляли алкоголь и пили залпом, чем удивляли греков! В Спарте даже было в ходу выражение «Налить по-скифски». Наивные греки, видели бы они, как люди пьют в наши дни, если их удивляло, что можно пить вино неразбавленным. Скифы и греки недолюбливали друг друга.

Греки считали скифов варварами, а скифы греков – избалованными неженками.

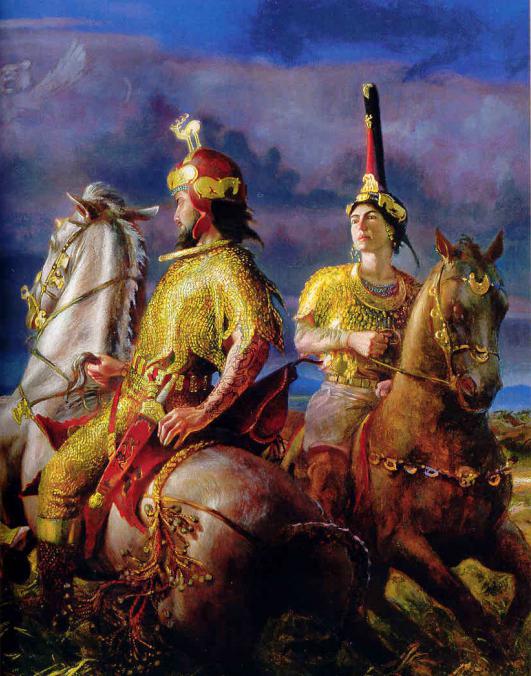

У скифов был настоящий культ золота. Вроде бы ничего удивительного, кто ж не любит золото и богатство? Но скифы его прямо боготворили, и найденное золото собирали и копили, вместо того, чтобы тратить на улучшение своего быта или расширения войска.

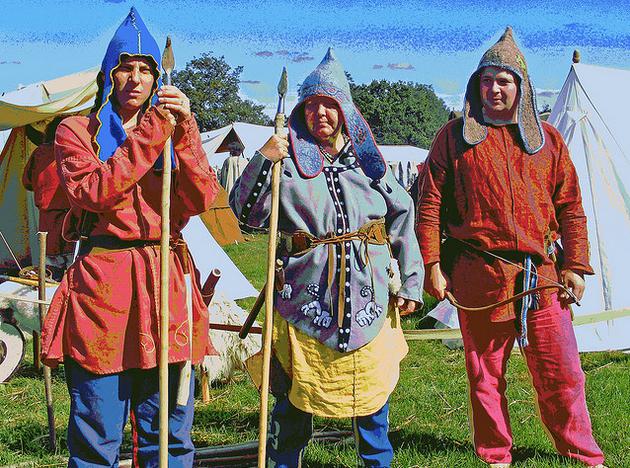

А какими они были внешне? Скифы, по описанию Геродота, больше напоминали северные народности. Были плотного телосложения («мясистые, но без мускулов»). Женщины были похожи на мужчин. И все скифы – рыжие.

При этом у многих скифов были эндокринные проблемы. По изучению находок в захоронениях скифов, многие из них страдали от синдрома Морганьи — Стюарта — Мореля. Это целый спектр эндокринных проблем, включая диабет и избыточное оволосение у женщин. Часто приводит к ожирению, депрессии и специфической форме лба, так как лобная кость у больных утолщается изнутри.

Воинские качества

В греческой мифологии скифы были потомками одного из сыновей Геракла. Видимо такая ассоциация была из-за их боевых качеств.

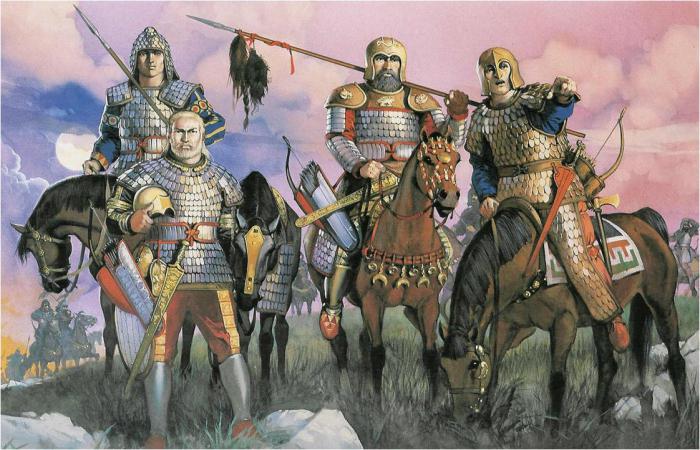

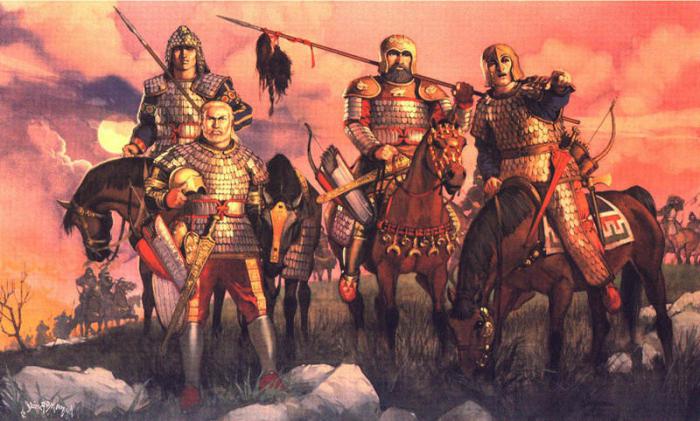

Скифы были серьезными бойцами и вовсю использовали свой опыт кочевников. Вести бой, изматывая противника стрелами, их излюбленная тактика. Оружие скифов:

Меч-акинак. Короткий меч, длина клинка всего 40 см. По сути, длинный кинжал.

Источник: dzen.ru

Скифы

Скифы — народ, проживавший в евразийских степях в I тыс. до н. э. Как и многие народы этой эпохи, скифы не имели собственной письменности, поэтому сведения об их социальном и культурном образе жизни приходится восстанавливать по данным археологических находок и свидетельствам современников, наиболее ценными из которых являются сведения о скифах Геродота.

Тайны скифского золота из Приднестровья

Собственно наименование скифы стало известно, благодаря сообщениям древних авторов, которые придавали ему собирательный образ и называли так народы, населявшие евразийские степи на огромной территории и имевшие сходные культурные черты. Глубокий анализ дошедших до нас древних источников позволяет сделать вывод, что первоначально скифами именовали себя жители Северного Причерноморья и Приазовья, которые затем подчинили себе соседей и создали мощный союз племен, ставший впоследствии раннегосударственным образованием. Сами скифы, по Геродоту, называли себя сколоты.

В результате тщательного исследования немногочисленных остатков скифского языка в виде личных имен и географических названий было установлено, что он принадлежал к иранской языковой группе.

В современной исторической науке существуют две основных точки зрения на происхождение скифов. Согласно первой, предками скифов были носители т.н. срубной культуры, переселившихся в Северное Причерноморье из Поволжья. По сведениям Геродота скифы переселились в Причерноморье из Азии, а Диодор Сицилийский сообщает, что первоначально они жили на берегах реки Аракс. Точно неизвестно, какую именно реку имеет в виду древний автор, но по некоторым версиям так называли именно Волгу.

Вторая точка зрения базируется на данных археологии. Раскопки скифских курганов и поселений, датирующихся VII в. до н. э., дали большое количество предметов (бронзовые изделия, каменные блюда, конская упряжь), имеющих явственные центральноазиатские корни. Отсюда вытекает, что прародиной скифов являются территории Алтая, Монголии и Восточного Казахстана.

Древние авторы считали, что переселение скифов в Причерноморье сопровождалось изгнанием отсюда киммерийцев, однако данные археологии дают указания на близкое этническое и культурное родство между скифами и народами предшествовавшей поры. Отождествление в некоторых источниках киммерийцев и скифов позволяет предположить, что это были очень близкие народы, представлявшие собой разновременные волны переселения на территорию Причерноморья.

Сохранившиеся клинописные тексты государств Передней Азии повествуют о нашествиях народа «ишкуза» («ашкуза»), который идентифицируют со скифами. На протяжении VII в. до н. э. скифские отряды активно совершали походы на территории древневосточных государств, участвовали в военных столкновениях. Однако, после серии серьезных поражений скифы вернулись в Причерноморье и долгое время господствовали в этих степях. Контакты с народами Передней Азии не прошли бесследно, оставив свое отражение во многих областях скифской культуры и жизни.

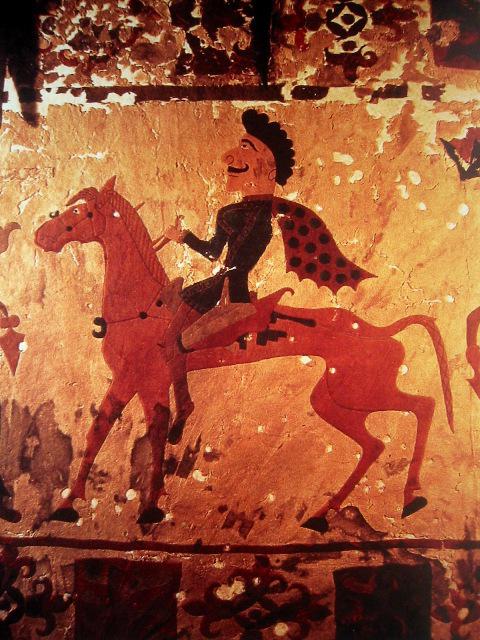

До контактов с Передней Азией скифы довольствовались примитивными геометрическими узорами. Впоследствии, усвоив древневосточные образы, скифы создали особый звериный стиль, заключающийся в каноническом изображении определенных животных на предметах утвари и оружии.

Наиболее распространенными сюжетами были изображения головы птицы, лежащего копытного животного и хищника из семейства кошачьих, скорее всего, пантеры. До сих пор не выяснено, какую смысловую нагрузку несли эти изображения. По одним версиям, они наделяли обладателя предмета качествами изображенного животного (особенно хищника).

Другие объясняют их представлениями скифов о своих зооморфных божествах. В любом случае налицо характерная для всех древних народов ритуальная составляющая искусства. Согласно Геродоту, в скифской мифологии почитались семь основных богов. Главенствующее место занимала богиня огня и домашнего очага — Табити.

Следующей в иерархии была супружеская пара Папая и Апи (небо и земля) — прародители человечества и творцы мира. Из оставшихся четырех божеств Геродот называет двоих: Гойтосир и Артимпаса (вероятно, богиня плодородия). Имена двух других ему неизвестны, поэтому он отождествляет их с греческими богами: Гераклом (прародитель скифов Таргитай) и Аресом (бог войны). Поклонение богу войны, воплощенному в мече-акинаке, включало в себя принесение человеческих жертв. По некоторым источникам среди скифов почитались также Фагимасада, Маспалла.

Основным археологическим источником по исследованию скифов являются их ритуальные захоронения — курганы, представляющие собой земляную насыпь с расположенной под ней могилой — пещерой, состоящей из одной или, в зависимости от знатности покойного, нескольких камер. При захоронении особо знатной персоны вместе с ним хоронили его слуг. Размеры земляной насыпи зависели от социального положения умершего, т. е. от количества человек, принимавших участие в похоронах и поминальной тризне. Например, высота исследованного Александропольского кургана была более 21 метра.

В курганах найдено большое количество вооружения и личного скифского инвентаря. Скифский воин был прежде всего конным лучником, поэтому как в могилах знати, так и простых воинов, непременным атрибутом является колчан, костяные элементы лука, удила (чаще всего бронзовые). Другой часто встречающийся предмет вооружения — копье.

В знатных курганах находят широко известный скифский короткий меч — акинак. Иногда встречаются стилизованные и богато украшенные боевые топорики, которые, вероятно, служили в качестве элемента парадного вооружения и являлись знаками отличия. В общем могилы аристократии схожи с простыми погребениями, но количество находок в них больше.

Вооружение содержит элементы из золота, сосуды также изготовлены из драгоценных металлов. На предметах нанесены ритуально мифологические изображения в зверином стиле. Женские захоронения содержат большое количество украшений, предметов домашнего хозяйства и быта.

Защитное оружие встречается редко. Скорее всего, оно было принадлежностью знатных воинов. Находят защитные панцири древневосточного происхождения, шлемы греческого происхождения, иногда — щиты, покрытые железными пластинами. Рядовые воины, судя по всему, обходились деревянными щитами.

Большинство археологических находок из драгоценных металлов было изготовлено греческими мастерами. Наличие постоянных торговых отношений между двумя народами привело к созданию особого греко-скифского искусства. Греки охотно изображали на своих изделиях сцены из скифской мифологии и, в свою очередь, сбывали предметы с изображением собственных

сюжетов. Материальные взаимоотношения перерастали в диалог двух культур.

Важным событием скифской истории служит их борьба с царем Дарием I, который в VI в. до н. э. во главе огромного войска вторгся на их территорию и два месяца безуспешно пытался завязать с ними решающее сражение. Скифы легко уклонялись от преследования, применяя тактику «выжженной земли»: уничтожали на своем пути всю растительность, засыпали колодцы и т. д. Кочевой образ жизни идеально сочетался с такой тактикой. Скифские небольшие отряды постоянно тревожили неповоротливую армию Дария I, уничтожали обозы и отставшие части. Отчаявшись добиться победы, Дарий I был вынужден покинуть скифские земли. Отступление могущественного царя, больше похожее на бегство, в короткий срок создало для скифского войска репутацию непобедимого.

Геродот выделяет среди скифов следующие категории: скифы царские, эллино-скифы, скифы-кочевники и скифы-пахари. Во главе всей Скифии стоят скифы царские, остальные племена беспрекословно им повинуются. Современная наука подтверждает сведения автора, дополняя их тем, что скифы царские являлись именно тем племенем, которое огнем и мечом прошло по территории Передней Азии.

Являясь наиболее воинственным племенем, скифы царские принесли с собой традиции восточных монархов. Без особого труда подчинив себе соседние племена, они заставили их признать свое господствующее положение. Царская власть становится наследственной привилегий определенной семьи, т. е. возникает династия.

Ко времени войны с Дарием I скифы уже имели четкое представление о генеалогии своих правителей. Скифия не стала монархией в полном смысле этого слова, сохраняя многие черты военной демократии. Царь представляется абсолютным господином своих подданных, имеющим божественное происхождение и право на царствование, но его верховная власть ограничивалась сбором дани и правом решения основных государственных вопросов, прежде всего, во время ведения боевых действий. Другие племена сохраняли своих вождей, которые проводили самостоятельную внутреннюю политику.

Скифы-пахари, проживавшие в лесостепной полосе, занимались земледелием, ремесленным производством, различными промыслами. Археологические данные дают сведения о густой сети укрепленных поселений, достаточно развитых для того времени. Ремесленная продукция пользовалась большим спросом среди скифов-степняков и, в виде дани, приносила большие доходы скифским царям.

Под эллино-скифами Геродот, судя по всему, понимает племена, сильнее всех подвергшиеся влиянию греческих колоний в Северном Причерноморье. Структура скифского общества была патриархально-родовой, но уже шли процессы социального и имущественного расслоения. Сами скифы делили себя на три сословия: воины (символ — боевой топор), жрецы (чаша) и рядовые общинники (ярмо с плугом).

Основной хозяйственной единицей была семья с наследственным владением определенными кочевыми зонами или земельными территориями. Наследование происходило по мужской линии. Споры между родственниками разрешались в виде поединка под контролем царя, что препятствовало возникновению кровной мести. У скифов практически не существовало системы рабовладения.

Рабский труд был неэффективен при кочевом образе жизни. В незначительном количестве рабы использовались в качестве личной прислуги.

Таким образом, Скифия представляла из себя раннегосударственное образование с сохранением многих патриархальных и родовых пережитков. Еще не возникло деление на классы, одно племя господствовало над другими.

Наивысший экономический и культурный подъем скифское царство достигает во время правления царя Атея, который смог объединить под своим началом множество племен, совершал удачные походы на запад и покорил часть Фракии. Скифия играла одну из центральных ролей в политике Причерноморья и на Балканах. Атей начал чеканку собственной монеты. Однако чрезмерное усиление Скифии заставило насторожиться царя Македонии Филиппа II. В 339 г. он совершил вторжение на скифскую территорию, в решающей битве Атей погиб, и скифы покинули Фракию.

Александр Македонский поставил наместником Фракии Зопириона, совершившего неудачный поход на скифов, в результате которого его войско было разгромлено. Александр не стал предпринимать против скифов никаких действий, готовясь к индийскому походу.

В течение II в. до н. э. происходит процесс нового переселения народов. На этот раз в роли завоевателей выступает родственное скифам племя сарматов, которое вытесняет их из занимаемых степей, ограничивая территорию Скифии в основном степным Крымом. Начинается последний этап существования скифского государства (до IV в. н. э.), именуемого теперь Малой Скифией.

Об этом периоде скифской истории сохранилось мало сведений. Известно, что Малая Скифия вела успешные военные действия с Боспорским царством. В III в. на Крым совершили нападение готы, опять сократив скифскую территорию. В IV в. происходит опустошительный набег гуннов, после чего Малая Скифия полностью исчезает из мировой истории.

Скифы оставили яркий след в истории, прежде всего в военном отношении. С самого начала своего появления на мировой арене, скифы громко заявили о себе успешными военными действиями против государств Древнего Востока. Образовав мощный союз племен в Северном Причерноморье, скифы на равных выступали против могущественных держав того времени. Не имея собственной письменности, этот народ стал известен благодаря своему влиянию через иностранных авторов.

В современной науке не прекращаются споры, связанные с вопросами истории скифского общества. Продолжаются археологические раскопки, дающие богатый материал для исследований.

Похожие темы в сообществе «Это интересно знать…»:

Алтайская принцесса

Источник: www.drive2.ru

Скифы — это. История скифов. Сокровища скифов. Узнайте, каким был меч скифов

Скифы – это народ, живший в I тысячелетии до нашей эры в степях Евразии. Он не имел письменности, поэтому его политическую и социальную историю ученым приходится воссоздавать на основе довольно скудных сведений, которые сохранились в других культурах, и на основании археологических исследований. История средневековья и античности надежно хранит тайны скифов.

Чаще всего скифы упоминаются в произведениях латинских и греческих авторов. Нередко они называли так многие народы, жившие в те времена на огромных территориях евразийских степей. Однако более тщательное изучение этого названия дает основание считать, что этим именем звали себя только жители Приазовья и Северного Причерноморья.

Победа над Персией

Самым знаменательным событием ранней истории Скифии было вторжение на ее территорию персидских завоевателей. Они хотели покорить независимый народ и сделать его своим данником.

Нашествие бесчисленных полчищ Дария, персидского царя, грозило Скифии катастрофой. Переправившись через реку Дунай, Дарий со своим войском на протяжении двух месяцев шел по степям, преследуя скифов. Но те отходили, не принимая боя. Персидскому царю так и не удалось вызвать противников на решающее сражение.

Скифы мотивировали свой отказ тем, что у них нет городов, которые стоило бы защищать, нет и обработанных земель. Они всего лишь кочевники, ведущие привычный для себя образ жизни. Но при этом они постоянно беспокоили персов мелкими набегами.

В результате войско Дария, пройдя всю Скифию и некоторые соседствующие с ней земли, вынуждено было бежать.

Происхождение

Существует версия, что древние скифы пришли на причерноморские земли из Азии. Они вытеснили с них киммерийцев. Диодор Сицилийский пишет о том, что некогда скифы были немногочисленны и слабы. Они проживали на берегах Аракса. Затем скифы окрепли и завоевали Предкавказье и земли на северном побережье Черного моря. До сих пор точно не установлено, какую реку Диодор называет Араксом.

Дело в том, что в те времена так называли многие реки. Поэтому у ученых пока нет единого мнения, где первоначально обитали древние племена скифов.

Язык загадочного народа

Скифы, история которых покрыта множеством тайн, не оставили практически никаких данных о своем языке. Ученые располагают лишь некоторым количеством географических названий и личных имен, которые остались в текстах других народов. Но даже этих данных оказалось достаточно, чтобы утверждать, что язык древних скифов принадлежал к иранской группе.

Общественный строй

Греки воспринимали Скифию как диковинную землю с летающими «белыми мухами» (снег). Они были уверены, что там всегда царит холод, что земля эта дикая, заселенная кочевыми племенами. Характеристика скифов встречается в произведениях Горация и Овидия.

Господствующее положение в обществе имели царские скифы. Они жили в степях между реками Дон и Днепр. Племя их было самым многочисленным. Остальные группы от них зависели. На правом берегу Днепра и в степях Крыма жили скифы-кочевники, а между Днепром и Ингулом — земледельцы.

С момента своего появления на исторической сцене Скифия выступала как сложное общественное образование. Немалую роль в те времена играла родоплеменная структура, но со временем, как показывает история средневековья, ее основы были видоизменены в связи с появлением частной собственности. Как следствие – появление социального неравенства. Возникла богатая аристократическая верхушка, усилилась власть царя и его дружины.

В дальнейшем основой скифского общества стала семья, у которой в собственности были скот и домашнее имущество.

Во главе племени стояли родовые старейшины и цари. Власть последних передавалась по наследству. Бытовало мнение о божественном происхождении рода правителей, которые параллельно выполняли и судебные функции. Любое неповиновение каралось смертельной казнью.

Быт и обычаи

Скифы – это кочевой народ. Военная организация племени в целом наложила отпечаток на все стороны жизни древнего народа. Вооружен был не только каждый мужчина, но нередко и женщины. Каждый кочевник с детства имел верного друга – коня.

Более всего скифы ценили мужество и храбрость в бою, воинскую доблесть, преданность своему народу. От количества убитых в сражении врагов зависела доля военной добычи.

История родства велась по мужской линии. Потомки скифов (старшие сыновья) часть родительского имущества получали еще при жизни отца. Младшему сыну доставалось все остальное хозяйство. Женщины находились в подчиненном положении. Они занимались домашним хозяйством.

Захваченные в сражениях люди становились рабами, которых скифы продавали грекам. Немногочисленная часть пленников оставалась в племени. Они ухаживали за скотом, помогали в ведении хозяйства.

Скифы соблюдали сложный погребальный обряд. Его очень подробно описывает Геродот. Когда умирал знатный скиф, его тело бальзамировали так, чтобы оно могло сохраниться в течение 40 дней, – именно такой срок был отведен на прощание с покойником. На него надевали богатые одежды, укладывали в колесницу и возили по многочисленной родне.

Самыми пышными, безусловно, были похороны царей. Его тело возили по всем племенам, которые находились в его подчинении. В знак скорби по правителю рядовые скифы обрезали себе волосы и даже наносили себе серьезные увечья (прокалывали мечом руки или ноги).

Вера

Скифы, история которых еще до конца не изучена, в религиозных представлениях достигли высокой степени обожествления явлений природы и ее сил.

Главной у скифов была богиня, охранявшая домашний очаг, — Табити. Она воплощала родовое и семейное единство. Молитва, обращенная к ней, считалась величайшей клятвой.

Папайа скифы считали своим прародителем. Согласно легенде, дочь реки Борисфен и Папай — это родители первого скифа – Таргитая.

Гол-Али, что означает Земля, олицетворял воду и землю как основу порождающих начал.

Папай, Табити, Али – триада, которая возглавляла пантеон скифских божеств.

Арес – бог войны. Поскольку скифы – это воинствующий народ, этот бог играл особую роль в их жизни. Это подтверждает и тот факт, что именно Аресу скифы строили святилища. В его честь каждый год проводились празднества, на которых самые храбрые воины в награду получали чашу вина.

Скифы, как и многие индоиранские народы, имели жрецов, которых они очень почитали. Однако если предсказания священнослужителей не сбывались, их подвергали мучительной казни.

Искусство скифов

Захоронения вождей и представителей знати в насыпных курганах позволило многое узнать о культуре и искусстве этого народа.

После победы над Персией для Скифии наступает почти двухвековой период расцвета. Большинство исследованных курганов относятся к этому времени. Их размеры сильно отличаются. Над захоронениями обычных воинов строились небольшие насыпи, в то время как над могилами военноначальников и царей возводились огромные земляные холмы. Иногда в них использовались и каменные конструкции.

Самый известный царский курган Чертомлык имел высоту 19 м (до начала раскопок) и окружность в основании холма — 330 м. Высота Александропольского холма превышала 21 м.

Вместе с усопшим хоронили многие дорогие ему при жизни вещи, предметы роскоши, декорированные, как правило, в «зверином» стиле. Это название произошло из-за того, что очень любили рисовать животных скифы. Картинки с людьми встречаются довольно редко. Украшения чаще всего имели изображения таких привычных для скифов животных, как барс, олень, лось, хищные птицы.

Фигурки их чеканили на золоте и серебре. Бронзу и железо использовали простые скифы. Картинки с изображениями животных можно увидеть не только в чеканке. Их отливали из золота, вырезали по дереву, рисовали на стенах. При этом неизменно соблюдались определенные, довольно строгие правила.

Так, животные всегда были изображены в движении и обязательно сбоку. Их головы должны быть направлены в сторону человека.

«Звериный» стиль скифов отличается живостью, характерностью создаваемых образов. Перед закатом Скифии изображения стали более грубыми и линейно-плоскими.

Несмотря на то что древние курганы длительное время грабились, до сих пор в них хранятся большие сокровища скифов. Это объясняется тем, что раскопки в основном велись бессистемно, из-за чего большое количество артефактов были не замечены.

Скифские курганы

В захоронениях, исследованных археологами, обнаружены предметы вооружения (в мужских погребениях). Поскольку каждый скиф был конным стрелком, то совершенно понятно наличие в могилах бронзовых наконечников стрел, а также остатков самого лука. Распространенное оружие у скифов — мечи-акинаки и копья. В женских захоронениях обычно находились украшения и зеркала.

Курганы знати отличались большим разнообразием находящихся там предметов. Ножны акинаков и футляры для стрел (гориты) зачастую были украшены золотыми пластинами, оформлены мифологическими изображениями. Одежда погребенных знатных скифов и покрывала расшивались золотыми бляшками. Часто в таких захоронениях встречаются различные сосуды – открытые чаши с двумя ручками, ритоны, кубки шаровидной формы. Их изготавливали из золота или из дерева с золотыми накладками.

Меч скифов

Знаменитый скифский акинак представляет собой короткое колюще-режущее оружие. Он предназначен для ближнего пешего боя. Длина акинака вместе с рукоятью примерно 45 см, длина клинка — 25-30 см.

Клинок имел форму сильно вытянутого треугольника. Он мог иметь одно и два лезвия. В последнем случае они располагались параллельно друг другу и резко сужались в последней трети. Сечение меч скифов мог иметь линзовидное или ромбическое. Исследования обнаруженных в Тлийском могильнике клинков показали, что уже в те далекие времена применялась цементация не только заготовок, но и готового оружия для улучшения его рабочих качеств.

Меч вместе с рукоятью выковывался из полосовой заготовки. Затем при помощи кузнечной сварки к нему крепились перекрестие и навершие, изготовленные отдельно.

Мечи и кинжалы скифские воины носили в ножнах, выполненных из дерева. Однако дерево сохраняется плохо. Поэтому теперь сложно судить о форме их ножен. Гораздо лучше сохраняются окончания мечей, так называемые бутероли, которые изготавливались из кости или металла.

Царское оружие

Парадные скифские мечи были обнаружены в «Царских курганах». Их относят ко второй половине IV века до нашей эры. Их рукояти обложены золотым листом с овальным или округлым навершием. Перекрестия мечей треугольные. В верхней части клинка имеются вырезы, которые характерны для поздних парадных мечей.

Недавно в Эрмитаже демонстрировался акинак, найденный в кургане у села Филлиповка (Оренбургская область), который относят к IV веку до нашей эры. Клинок меча по центру ажурный. На нем чередуются прорези и штампованные изображения хищных птиц, покрытые золотом. Для специалистов остается загадкой, как такая ювелирная работа могла выполняться в столь давние времена.

Поклонение оружию

Скифы – это народ, в жизни которого меч использовался не только как оружие. Очень часто его применяли в ритуалах, скрепляющих клятву или договор. С глубокой древности мечу отводилась роль символа царской власти, а также хранителя силы и доблести воина.

Легендарные сокровища

В древнем мире скифские племена были самыми большими любителями золота. Оно символизировало у этого народа могущество, бессмертие, солнце и свет. Золото сопровождало их везде и всегда – начиная от колыбели младенца и кончая могильным холмом. Многие историки, в том числе и Геродот, ошибочно считали, что скифы ничего не знали о существовании других металлов.

Однако археологические раскопки доказали, что они использовали и бронзу, и медь, и серебро. Однако основным металлом скифов было золото.

Многие исторические источники утверждают, что искусство скифов заимствовано из Греции. Существует версия, что мастера этого народа могли изготавливать ювелирные изделия, подобные греческим.

Легендарные сокровища скифов были частично награблены. По утверждению Геродота, воинствующий народ не только собирал дань на своих территориях, но и грабил народы, проживающие на них.

Большинство находок, обнаруженных в могилах скифов, вызывают огромный интерес ученых всего мира. По богатству захоронений их курганы можно сравнить лишь с микенскими гробницами в Греции. Сокровища скифов хранятся в специальной кладовой петербургского Эрмитажа, а также в других музеях нашей страны.

Древние ювелиры изготавливали свои произведения в особом стиле, который трудно спутать с каким-то другим. Речь идет о знаменитом «зверином стиле», о котором мы говорили ранее. Чаще всего они изображали различные фигурки животных. Довольно часто такие рисунки использовались в украшении посуды, оружия, культовых предметов.

Женская одежда знатных скифянок обильно расшивалась золотыми пластинками и бляшками. Наряд дополняли ожерелья, гривны, перстни и серьги из золота. Большое количество таких женских украшений найдено в скифских курганах.

Сегодня не утихает интерес к наследию скифов и к их сокровищам в том числе. К сожалению, в последние годы они появляются не только в лучших выставочных залах мира. Довольно часто скифские сокровища становятся добычей «черных копателей». Их золото стало прибыльным делом для нечистоплотных на руку охотников за артефактами.

Источник: fb.ru