Вы уже не раз говорили о том, что общество — динамическая, развивающаяся система. Отвечали и на вопрос: каковы причины его развития?

С одной стороны, общество, хотя и весьма своеобразная, часть материального мира. А он постоянно меняется. Меняется природное окружение, в котором живёт человек, которое является естественной средой его обитания. Эти изменения — «внешние вызовы», на которые нужно найти ответы. Либо общество приспосабливается к жизни в новых условиях, либо погибает.

Все прочие природные сообщества, отвечая на подобные вызовы, меняются сами. Вырабатывают в себе некие новые качества. И если они оказались полезными для выживания, то закрепляются в последующих поколениях. В самом общем виде это и есть механизм биологической эволюции. Человек тоже эволюционировал как биологическое существо.

На уроках биологии, истории и обществознания вы выделяли основные ступеньки этого процесса. По крайней мере, как их себе представляет современная наука. Но всё большую роль в этом приспособлении начинала играть способность человека изменять не себя, а окружающую действительность, создавать искусственную среду обитания.

Ступени общественного развития | Обществоведение, 11 класс, ЦТ/ЦЭ 2024

Второй фактор, обуславливающий постоянное развитие общества, — сознательные волевые усилия людей. Они стремятся удовлетворить самые разные потребности: материальные, социальные и духовные. Потребности изменяются количественно и качественно. А значит, изменяются и способы их удовлетворения. Появляются, усложняются, распадаются социальные общности.

Совершенствуются технические средства, которые человек использует в своей деятельности — орудия и предметы труда. Возникают новые формы взаимодействия.

Но есть ещё один вопрос: какова цель и направленность развития общества? Существует ли в истории человечества некая упорядоченность и закономерность? Если это так, то законы развития можно познать так же, как люди познают законы природы. И тогда можно будет выстроить теорию.

Как любая другая научная теория, она не только объяснит, почему и как происходят те или иные социальные изменения, но и позволит предвидеть будущее. Или никакой закономерности на самом деле нет? На развитие общества влияет огромное количество случайных факторов. Варианты их сочетания настолько многочисленны, что каким-то образом предвидеть их совокупный результат невозможно.

Это как с прогнозом погоды. Современная метеорология очень много всего знает про атмосферные потоки, муссоны и пассаты, циклоны и антициклоны, влияние океанических течений… Но точно предсказать погоду на длительный период времени практически невозможно. Слишком много факторов! И каждый из них может влиять на остальные. Прогноз на ближайшие несколько дней был верен?

Спасибо науке. Это уже большое дело!

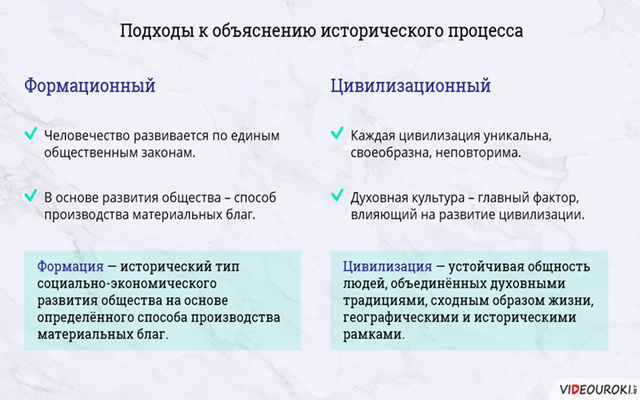

Но вернёмся к историческому процессу. Среди множества идей, объясняющих его направленность, выделяются два основных подхода: формационный и цивилизационный. Разберёмся, что они собой представляют.

Формационный подход, собственно говоря, можно считать одной из разновидностей линейно-стадиальной модели развития общества. Суть её заключается в следующем. Человечество в своём развитии проходит через определённые ступеньки — стадии. Это верно для всех народов. Какие-то общества пройдут по лестнице быстрее, какие-то медленнее.

Кто-то застопорится на одной из ступенек, может быть, даже спуститься на предыдущую, а потом побежит вперёд семимильными шагами. Будут какие-то особенности в развитии. Но в общем магистральный путь будет один.

Древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» выделил 5 основных ступеней в развитии человечества. Золотой век — Серебряный — Медный — Век героев и Железный век. Вначале люди жили счастливо. Не знали ни заботы, ни труда, ни печали, ни болезней, ни немощной старости. Но затем они стали не такими разумными, перестали подчиняться богам.

Гордыня овладела ими. Они убивали друг друга в междоусобных войнах. И в результате наступил Железный век, который и теперь продолжается на Земле. Людей губят печали и изнурительный труд. Есть в мире добро, но зла всё же больше. Дети не чтут родителей, нет любви между братьями.

Люди не ценят правды и добра, не соблюдают клятв. Всюду властвует насилие. Подобные идеи об оставшемся в далёком прошлом Золотом веке есть в других культурах. Общее в них: человечество катится в пропасть. Общество деградирует, развивается регрессивно.

В девятнадцатом веке появилась следующая интерпретация истории. Человечество в своём развитии прошло через стадии дикости, варварства и цивилизации. Дикость — эпоха господства присваивающего хозяйства. Стадия варварства началась после неолитической революции, когда основными занятиями людей стали земледелие и животноводство. Начали развиваться ремёсла.

Переход к цивилизации связывался с появлением письменности. Это означало качественно новую ступеньку в передаче накопленных знаний. Углубляется разделение труда и социальное разделение. Появляются города как центры ремесла и торговли. В особую социальную группу выделяются жрецы и деятели культуры: учёные, писатели, художники.

Разобщённое общество уже не может управляться по-прежнему. Именно на этой стадии возникает особая система организации власти — государство. Оно по-прежнему опирается на силу авторитета. Но уже и на просто силу, принуждение.

Отметим для себя одно из значений термина «цивилизация» — стадия развития человеческого общества, достигшего определённого уровня социальности. Именно так понимали это слово Льюис Генри Морган и Фридрих Энгельс. Создатели теории развития, о которой мы с вами только что говорили. Необходимо отметить, что первыми термин «цивилизация» стали употреблять французские просветители.

Они образовали его от латинского слова «цивилис» — гражданский, государственный. И обозначали им гражданское общество, в котором царят свобода, справедливость и право.

К линейно-стадиальной модели отнесём также технологический подход к анализу общества и концепцию пяти стадий развития общества Уильяма Ростоу. Но о них вы будете говорить отдельно.

Понятие «общественно-экономическая формация» ввёл в научный оборот Карл Маркс. Он понимал под ней исторический тип социально-экономического развития общества на основе определённого способа производства материальных благ. Маркс был материалистом. То есть считал, что бытие человека определяет его сознание.

Фундаментом (базисом) общества он называл экономическую сферу — производство материальных благ. Всё остальное — политический строй, социальная структура, духовная культура — это надстройка над базисом. Каков базис, такая и надстройка.

Меняется способ производства, определённые изменения произойдут и во всех остальных сферах общественной жизни. Так, при переходе от феодального к капиталистическому строю анахронизмом (отжившем свой век социальным институтом) станет абсолютная монархия. Сословное деление заменится классовым.

Вспомним, что права и обязанности сословий определяются фактом рождения и серьёзно отличаются. Классы же, согласно марксисткой трактовке, выделяют, прежде всего, по отношению к собственности на средства производства. Различие в социальном положении сочетается с формальным равенством людей — перед законом. В общественном мировоззрении место религии в объяснении окружающей действительности занимает наука.

Не стоит считать Маркса вульгарным материалистом, который ни во что не ставил духовную жизнь, не верил в силу идей. Наоборот, он считал, что идеи, овладевшие умами многих людей, способны повернуть развитие общества совершенно в ином направлении. Другой вопрос: почему эти новые идеи возникают в умах? Может быть, потому что пришло их время?

Потому что их появление подспудно подготовлено теми изменениями, которые уже назревают в экономической сфере? Надстройка может влиять на базис. Скажем, правительство, если оно достаточно разумно, вовремя заметит необходимость проведения реформ в сфере экономики. Или своим консерватизмом затормозит развитие. Но не остановит!

Маркс выделял пять основных формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Мы не будем сейчас подробно характеризовать каждую из них. Вы делали это на уроках истории, попробуйте возобновить в памяти (актуализировать) ваши знания.

Скажем лишь, что главным отличием первой и пятой формаций от всех остальных была общественная собственность на средства производства. Это исключало возможность эксплуатации человека человеком и социального неравенства.

Переход к коммунистической формации возможен лишь при условии такого развития производительных сил, когда мог воплотиться принцип: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Свободный труд свободных людей. И высочайший уровень материального благосостояния. Пока возможность перехода к этой стадии развития остаётся лишь теорией. Или мечтой?

Как Маркс объяснял механизм перехода от одной формации к другой? «Способ производства, — писал он, — это единство производительных сил и производственных отношений». Производительные силы (рабочая сила и средства производства) развиваются постоянно. Медленнее, быстрее, но непрерывно. Иначе человечество не выживет.

А вот система производственных отношений — собственности, обмена, распределения — может длительное время оставаться неизменной. В какой-то момент она начинает тормозить развитие производительных сил.

Например, сохранение крепостного права не давало возможности сформироваться трём основным условиям развития крупного промышленного производства: широкий рынок сбыта продукции, свободные рабочие руки и наличие капитала. Или цеховые правила в европейских городах ограничивали рост производства. Нельзя иметь больше рабочих рук. Нельзя работать более установленного времени.

Нельзя свободно продавать свою продукцию там, где ты хочешь это делать. Нельзя применять технические новшества. Когда это противоречие становится слишком острым, осуществляется слом старых производственных отношений, переход к новой формации. Это может происходить на протяжении достаточно длительного времени, постепенно. Или быстро, в ходе социальной революции.

Если те социальные силы, которые заинтересованы в изменениях, осознали их необходимость и объединились для борьбы.

Главная идея формационного подхода — все народы проходят в своём развитии эти стадии. Критики, правда, отмечают, что не всегда это так. Например, большинство европейских обществ, включая и восточнославянское, не знали рабовладельческого строя. Рабы были, но никогда не становились основной производительной силой.

А в цивилизациях Азии не было классического феодализма, с личной зависимостью крестьян и феодальной иерархией. И если бы не влияние Запада, кто знает, перешли бы страны Востока к рыночной капиталистической системе или нет?

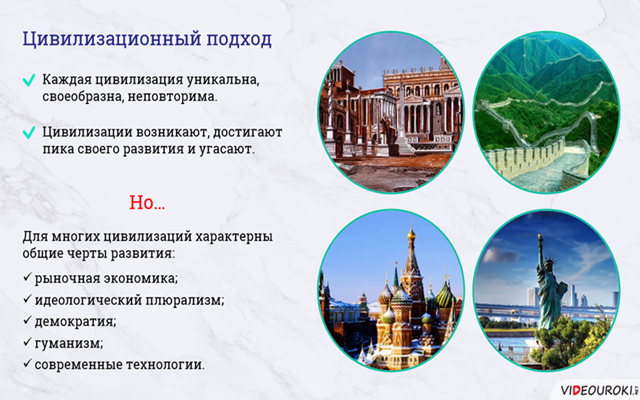

«Нет никакого общего пути развития», — заявляют сторонники цивилизационного подхода. Каждая цивилизация уникальна, своеобразна, неповторима. Если их что и объединяет, так только то, что все они возникают, достигают пика своего развития, а затем угасают и исчезают со сцены мировой истории. С этим можно было бы согласиться. В самом деле, так много различий в развитии стран и народов.

Но есть и некоторые тенденции, характерные для многих цивилизаций. Рыночная экономика, идеологический плюрализм, демократия, гуманизм, современные технологии.

Наиболее известные представители цивилизационного подхода — Арнольд Тойнби, Николай Данилевский, Питирим Сорокин, Освальд Шпенглер, Сэмюэл Хантингтон. Термин «цивилизация» они определяли как устойчивую общность людей, объединённых духовными традициями, сходным образом жизни, географическими и историческими рамками.

Именно духовную культуру общества сторонники цивилизационного подхода считают главным фактором, влияющим на направление развития той или иной цивилизации. Господствующие идеалы и ценности определяют цель, к которой стремятся люди, ради которой действуют. Тойнби и Хантингтон признавали особую роль религий в определении этих самых целей.

И цивилизации они выделяли именно по господствующей религии. Тойнби считал, что движущими силами истории являются вызов, брошенный цивилизациям извне, и их ответ на этот вызов. Вызовом может быть невыгодное географическое положение, отставание от других цивилизаций, военная агрессия.

А ответ должны были организовать представители культурной элиты — талантливые, творческие личности. Творческое меньшинство ведёт за собой инертное большинство. Но если его энергия иссякает, цивилизация не может дальше существовать. Шпенглер также считал, что основой любой цивилизации является культура. Но цивилизацией культура становится тогда, когда перестаёт развиваться.

Когда появляются некие рамки — нормы, правила, институты — приходит время цивилизации. Но это — уже закат культуры. Всё будет упорядочено, но не будет чего-то нового, живого. Люди сосредоточены в городах, где чувствуют себя лишь бездушным винтиком некоего механизма. Техника занимает всё более важное место. Во главе государства становится тиран.

Начинаются войны за мировое господство. Это ведёт к гибели цивилизации.

Подведём итог. Основное различие между двумя подходами к объяснению исторического процесса заключается в следующем: они по-разному отвечают на вопрос о том, закономерно ли развитие человеческого общества, если ли у него общее направление и что лежит в основе этого развития, что его определяет.

Вспомним также ещё раз определение ключевых понятий данной темы.

Источник: videouroki.net

Этапы развития общества

Человечество находится в непрерывном развитии. Совершаются научные открытия, развивается техника, меняется сознание людей. Общество при этом проходит определённые этапы развития. Разработано несколько их классификаций. Познакомимся с самыми распространёнными из них и рассмотрим основные этапы развития общества.

Формационный подход

Эта классификация ориентируется на способ производства продукции и формы собственности. По Карлу Марксу, автору этой теории, человеческое общество переходит от одной общественно-экономической формации к другой. Учёный выделил пять ступеней:

- первобытная (общинная форма собственности, отсутствие классового деления, присваивающее хозяйство);

- рабовладельческая (деление общества на рабов и их хозяев, наличие частной собственности);

- феодальная (существование феодалов — собственников земли и крестьян);

- капиталистическая (разделение общества на классы буржуа и пролетариев — рабочих, частная собственность в руках предпринимателей);

- коммунистическая (отсутствует деление на классы, общественная собственность).

Карл Маркс считал, что движущей силой развития общества является социальная революция как результат классовой борьбы.

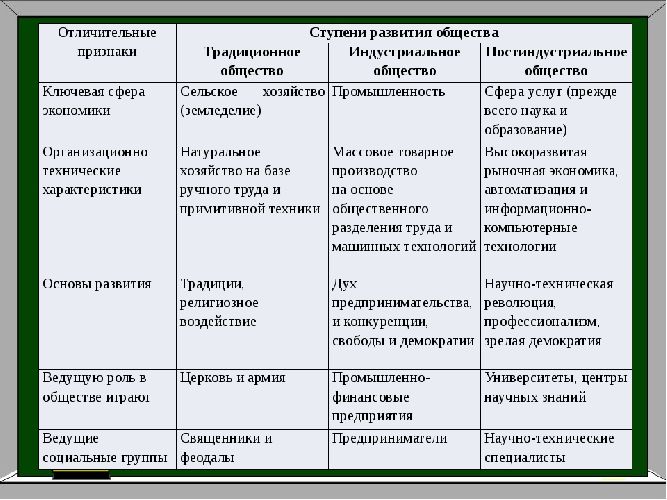

Современная классификация

За основу современной классификации, принятой в обществознании, взяты исторические ступени развития общества. Они учитывают средства производства, характер экономической деятельности, формы правления. Согласно этой теории, выделяется три этапа развития общества.

Традиционное (аграрное)

Это общество сложилось в древности. Кратко перечислим его черты:

- тип общества — первобытное, рабовладельческое, феодальное;

- натуральное хозяйство;

- ручной труд;

- абсолютная монархия, деспотия, тирания;

- в основе развития лежат традиции;

- Ведущую роль играют церковь или армия;

- низкая социальная мобильность;

- большинство населения не имеет образования.

Трудно представить, но в современном мире существуют племена, сохранившие уклад каменного века. Так, в джунглях Амазонки обитает племя пираха, в котором сохранились традиции первобытного общества. Жители племени противятся всему новому, у них нет чисел, счёта времени, обозначений цветов.

Индустриальное

Окончательно индустриальное общество сложилось к середине прошлого века. Его признаками являются:

- капитализм или коммунизм;

- индустриализация, развитие промышленности;

- разделение труда;

- ограничение власти, формирование основ демократического общества;

- прогресс науки и техники;

- увеличение числа городского населения (урбанизация);

- деление общества на классы буржуазии (промышленники) и пролетариата (наёмные рабочие).

К индустриальному обществу можно отнести такие страны, как Францию XIX века, СССР.

Постиндустриальное (информационное)

Начало формирования информационного общества относится ко второй половине XX века. Оно имеет следующие черты:

- капиталистическое общество;

- главный фактор производства — информация;

- автоматизация и роботизация производства;

- развитое гражданское общество и правовое государство;

- политический плюрализм;

- научно-техническая революция;

- отсутствие классов.

К государствам, находящимся на стадии постиндустриального общества, можно отнести США, Японию, Великобританию.

Что мы узнали?

Существуют разные классификации этапов общественного развития. Теория Карла Маркса основана на выделении общественно-экономических формаций. Согласно современной концепции, изучаемой в 8 классе, основными стадиями развития общества являются традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.

Источник: obrazovaka.ru

Концепция регресса культуры. Представления о «золотом веке» человечества

Для описания истории культуры были созданы так называемые «линейные» или «линеарные» модели. Среди них выделяются концепции регресса и прогресса культуры. С концепцией регресса, нисходящего развития культуры, связаны представления о «золотом веке». Вглядываясь вглубь веков, люди полагали, что на заре человеческой истории была особая и прекрасная эпоха — «золотой век». Миф о «золотом веке» связан с представлениями людей о том, что в далеком прошлом существовала некая стадия

развития, противостоявшая современной им культуре, в которой человек не был лишён счастья, как ныне. Подобные представления о существовании в отдалённом прошлом периода благоденствия, который сменился вырождением, можно найти не только в мифах и легендах разных народов — об этом писали и древние мудрецы, и философы нового времени. Общеизвестны, например, рассуждения древнегреческого поэта Гесиода (VI11—VII вв. до н.э.) о том, что в человеческой истории было пять веков, из которых каждый предыдущий был значительно лучше последующих.

«Создали, прежде всего, поколенье людей золотое вечноживущие боги», — писал он в поэме «Труды и дни». Первый, «золотой» век существовал под эгидой Кроноса и отличался особо счастливой жизнью людей, не знавших изнурительного труда, бед и болезней. Даже смерть приходила к ним в виде безмятеж-ного сна. Люди этого поколения стали опекунами всех последующих.

Люди «серебряного века» не были уже столь благочестивы и своей гордыней причиняли себе много неприятностей. Хотя Зевс и заботился о них, люди этого поколения не приносили жертв богам, за что и были помещены в подземный мир. Следующее, «медное» поколение было могущественным и страшным на вид, любовь к войне и насилию привела этих людей к гибели.

Четвертое поколение — люди героического века; они были благочестивы и воевали благородно, но слишком увлеклись героическими деяниями. Они были перенесены на остров блаженных, где обрели безмятежный покой. Самый страшный — это «век железный», современником которого считал себя Гесиод. Люди в нём отравлены эгоизмом, злобой, жестокостью, несправедливостью и ложью.

Идеализация первобытности в противовес цивилизации с её войнами и преступлениями встречалась и в работах не столь отдалённого прошлого. Так, французские философы-просветители Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Шарль Монтескье полагали, что эпоха дикости — своеобразное «детство человечества» — была по сути состоянием невинности и мира. По остроумному замечанию известного путешественника-мореплавателя Ж.Ф. Л а перу за 1 , эти мыслители могут быть отнесены к тем фило-

‘Лаперуз Жан Франсуа де Гало [22 августа 1741, Ле-Гюа, близ г. Альби — 1788 (?)).

софам, которые писали свои книги, «сидя у камина», поскольку при построении умозрительных схем всемирно-исторического процесса ими не использовались данные археологии или этнографии. Сходная идеализация первобытного состояния человечества содержится и в работе Вольтера «Опыт о нравах и духе наций» (1778 г.). Но если сам Вольтер все же видел в истории поступательное движение к разуму, трактовал её в духе развития идей просвещения, то для большинства сторонников идеализации первобытной культуры дальнейшая судьба человечества связывалась с падением нравственности, искажением человеческой природы и другими пороками цивилизации, которые они блестяще описывали в книгах, памфлетах и статьях. Концепции вырождения, многочисленные вариации циклических представлений о развитии культуры, наиболее распространённые в религиозномифологических культурах, находят своих сторонников и среди современных учёных, которых не устраивают различные модели исторического прогресса. Особенно часто концепции вырождения рождаются в кризисные периоды, когда упадок конкретной культуры воспринимается её носителями как кризис культуры вообще и тогда выходом из создавшегося положения объявляется «возрождение» изначального, архетипического в данной культуре.

Человечество вырождается — такова упрощённая суть данной концепции, у которой есть свои сторонники и среди современных учёных. В защиту подобных взглядов часто приводится следующий аргумент: до сих пор нет ни одного примера, доказывающего, что современные народы, находящиеся на примитивных стадиях развития, самостоятельно достигли бы цивилизованного состояния.

Источник: studme.org