В наше время, когда люди научились выращивать культивированный жемчуг, украшения из него стали доступны всем. Процесс появления на свет жемчуга — удивительное действо. В отличие от драгоценных камней и металлов, добываемых из недр земли, жемчужины формируются в устрицах, живущих в морской или пресноводной среде. Драгоценные камни необходимо шлифовать и полировать для того, чтобы они из полезного ископаемого превратились в украшение. Жемчуг же не требует столь тщательной обработки, т. к. его красота создана самой природой.

Рождённые в устрицах жемчужины являются совершенными, дарованными нам природой драгоценными камнями, обладающими гладкой блестящей излучающей тепло поверхностью, переливающейся на солнце всеми цветами радуги, непохожими ни на какие другие украшения на свете. Жемчуг является инородным образованием, чем-то вроде паразита, живущего внутри мягких тканей тела устрицы.

СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ ЖЕМЧУЖИН как выращивают штучный жемчуг

Сама устрица не в состоянии избавиться от поселившегося в ней чужака, однако её организм постоянно борется с внутренним раздражителем, обволакивая его ровным слоем твёрдого кристаллического вещества с тем, чтобы нейтрализовать деятельность паразита. Это вещество называется перламутром.

Чем дольше жемчужина будет оставаться в теле устрицы, тем толще будет слой перламутра вокруг неё. Так получается красивый блестящий драгоценный камень — жемчуг. Перламутровая оболочка состоит из микроскопических кристаллов карбоната кальция, выстроенных в ряд один за другим так, что луч света, упавший на один кристаллик мгновенно отражается всеми другими, образуя радугу. Культивированный жемчуг обладает теми же свойствами, что и натуральный. Устрица придаёт искусственно помещённому в неё образованию такую же форму, как если бы это произошло без вмешательства человека, роль которого на стадии выращивания жемчуга ограничивается лишь этой тонкой, но не основной процедурой.

Дальше, подчиняясь законам природы, устрица сама создаёт чудо, именуемое жемчугом. Искусственное выращивание жемчуга даёт определённые возможности для селекции, но, тем не менее, её результат во многом будет зависеть не от желания человека, а от сформированных тысячелетиями законов природы, благодаря которым борьба устрицы с инородным телом приводит к образованию жемчуга. Японские учёные, занимающиеся выращиванием искусственного жемчуга, вывели наиболее продуктивные виды устриц. Подобный отбор позволил выращивать жемчуг, обладающий исключительным блеском и богатой цветовой гаммой.

Процесс выращивания культивированного жемчуга, разработанный японскими специалистами, начинается с того, что аккуратно вскрывается раковина устрицы и делается разрез её мягкого тела. Одновременно у другой устрицы этого же вида берётся маленький фрагмент ткани мягкого тела, с тем, чтобы затем соединить его с ядром ещё не сформированной жемчужины.

Клетки искусственно удалённой ткани начнут образовывать вокруг ядра мешочек, который, развившись, начнёт покрывать жемчужину слоем перламутра. Далее ещё не сформировавшаяся жемчужина имплантируется в первую устрицу, после чего её выпускают в родную среду обитания — море, которое богато питательными веществами, необходимыми «привитой» устрице для нормального развития. В течение всего процесса следует постоянно следить за температурой воды, в которой выращивают устриц. Кроме того, моллюсков необходимо периодически чистить и обследовать.

Эксперт. Модуль 3.3 Урок 2. Жемчуг: природный, культивированный и имитации

Так, например, морские водоросли, а также некоторые виды ракообразных представляют реальную угрозу здоровью устриц, поэтому их следует удалять с поверхности раковины, после чего её необходимо обрабатывать специальным медицинским составом, препятствующим распространению паразитов. Процесс выращивания устрицы длится несколько лет, на протяжении которых требуется регулярно проделывать все упомянутые процедуры, после чего можно извлекать то, ради чего было потрачено столько труда и времени — красивый и представляющий немалую ценность жемчуг.

Непредсказуемость и капризность природной среды не даёт возможность сделать выращивание жемчуга массовым производством. Ежегодно отбираются миллионы устриц для выращивания культивированного жемчуга, однако лишь незначительная часть из них способна произвести высококачественный продукт. Много устриц погибает, другие оказываются непроизводительными из-за болезней.

Сильные ливневые дожди, снижающие солёность морской воды, некоторые виды фитопланктона, увеличение популяции которых приводит к снижению уровня кислорода в воде, тайфуны, нападения хищников и паразитов, недостаток питательных веществ — всё это создаёт препятствия для увеличения численности морских устриц. В среднем всего 50 процентов из отобранных устриц производят жемчужины, при этом лишь пятая часть этого жемчуга годится для продажи.

Остальной жемчуг, как правило, слишком повреждён, чтобы использоваться в качестве украшения. В свою очередь высококачественный жемчуг является большой редкостью, дарованной природой: по статистике менее 5 процентов всего выращенного жемчуга обладает правильной формой и характерным ярким блеском перламутра. Такой жемчуг является истинным сокровищем, находкой для любой ювелирной коллекции. Собранный жемчуг должен быть отсортирован.

В природе не бывает двух абсолютно одинаковых жемчужин, поэтому сортировка жемчуга — исключительно сложный, занимающий много времени процесс. Жемчуг группируется по размеру, форме, цвету, яркости перламутрового слоя, поэтому каждый камушек может перекладываться много-много раз. После сортировки в каждой жемчужине аккуратно просверливается отверстие, т. к. малейшая неточность может повредить камень. Кроме того, важно, чтобы отверстие проходило строго по центру жемчужины, ибо малейшая ассиметрия способна испортить внешний вид ожерелья, равно как и любого другого украшения, сделанного из жемчуга, в котором неточно просверлено отверстие.

После этого наступает черёд подбора одинаковых жемчужин, из которых складывается украшение. Это ещё более кропотливая процедура, чем сортировка: ювелирам приходится отбирать максимально идентичные пары камней из группы уже отсортированных по размеру, форме, цвету и яркости, а значит, чрезвычайно похожих друг на друга жемчужин. Искусно подобрать жемчуг для изготовления ожерелья, серёжек или какого-либо иного украшения может только обладающий большим, накопленным годами опытом специалист. Так, например, для того чтобы отобрать 47 абсолютно одинаковых жемчужин для 42-сантиметрового ожерелья, может потребоваться просмотреть свыше 10000 камней.

Немного истории…

Еще в XIII в. китайцы обнаружили, что инородные тела, помещенные внутрь раковины пресноводных моллюсков, покрываются слоем перламутра. Особой лопаточкой они слегка приоткрывали створки раковины и с помощью бамбуковой палочки помещали избранный предмет между мантией и раковиной моллюска.

Затем раковину возвращали обратно в водоем, где она жила несколько месяцев или даже два или три года. По прошествии этого времени предмет обрастал перламутром и прирастал к раковине. Посторонним предметом могли быть глиняные шарики, кусочки кости, дерева или меди. Очень часто внутрь раковин помещали крошечные изображения Будды, отлитые из свинца или олова.

Это искусство процветало в Китае на протяжении семи столетий. Приблизительно в середине XVIII в. этот способ независимо предложил великий шведский натуралист Линней, и некоторые выращенные им жемчужины хранятся в коллекции лондонского Общества Линнея. Линней не совершенствовал сам свой способ, но раскрыл его секрет в 1762 г. Его метод заключался, по-видимому, в том, что в створке раковины сверлилось отверстие, в которое на конце серебряной проволочки вводился известняковый шарик. Проволочка позволяла время от времени передвигать шарик, с тем чтобы он не прирастал к раковине. Этот способ не получил распространения и вскоре был забыт.

В конце прошлого века японцы переняли у китайцев столь долго существовавшее искусство выращивания жемчуга и приблизительно в 1890 г. создали целую отрасль промышленности. Японский метод заключался в том, что к перламутровому слою раковины прикрепляли шарик, изготовленный также из перламутра, после чего моллюск возвращали в море.

Таким образом получали образования, напоминающие пузырчатый жемчуг. Скорость отложения перламутра весьма различна, но, по-видимому, заметно больше, чем в случае, когда моллюск не потревожен. Шарики покрывались перламутром только с одной стороны, и при удалении из раковины их необходимо было прикреплять к кусочку перламутра, чтобы придать жемчужине обычную симметричную форму. Поэтому «японские» жемчужины, как их с той поры называли, легко распознать, исследовав их обратную сторону.

Многочисленные опыты, которые проводились с 1914 г. главным образом Микимото, позволили существенно усовершенствовать метод; получаемый продукт ныне известен как «выращенный или культивированный жемчуг» (cultured pearls).

Искусственно выращенные жемчужины впервые появились на лондонском рынке в начале 1921 г. Тогда полагали, что они происходят из нового района добычи жемчуга. Как только в этих жемчужинах обнаружили перламутровые ядра и установили их истинную природу, торговцев жемчугом охватил ужас.

Однако вскоре выяснилось, что эти выращенные жемчужины при облучении ультрафиолетовым светом флюоресцируют зеленоватым цветом, что позволяет легко отличить их от природных жемчужин, флюоресцирующих небесно-голубым цветом. Позднейшие исследования показали, что это различие в флюоресценции обусловлено разным типом вод, в которых жили соответствующие жемчужные устрицы, и не зависит от характера выделения перламутра, так что это испытание не вполне надежно для выявления выращенных жемчужин.

К счастью, незадолго до этого был предложен другой метод и ныне опытный исследователь может безошибочно определить, не образовалась ли данная жемчужина при вмешательстве человека. В результате цены на выращенный жемчуг быстро упали до половины стоимости природного жемчуга, а впоследствии сократились до одной пятой или даже менее. Вопрос о том, как долго может существовать такое значительное неравенство в стоимости природного и выращенного жемчуга, до сих пор является спорным. Как и для других предметов роскоши, цена на жемчуг определяется исключительно тем, сколько готов заплатить покупатель, а знатоки настаивают на том, чтобы природный жемчуг ценился намного выше, чем выращенный. Такая точка зрения представляется абсурдной, потому что перламутровая оболочка обоих этих видов жемчуга одинакова, по крайней мере настолько, насколько это способен уловить человеческий глаз.

Во время второй мировой войны выращивание жемчуга в Японии почти прекратилось из-за недостатка рабочей силы и трудностей, связанных с приобретением материалов и оборудования. Кроме того, нехватка продовольствия привела к тому, что устриц стали использовать в пищу. После войны возрождение этого промысла шло медленно, однако к 1952 г. стоимость ежегодно экспортируемого из Японии выращенного жемчуга достигла приблизительно 1 750 000 фунтов стерлингов.

Китайский культивированный жемчуг

В настоящее время промышленное выращивание жемчуга является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей китайской экономики.

Китайский регион Дечинг, изобилующий пресной водой, является главной базой национальной индустрии по выращиванию жемчуга. Проезжая мимо местных озер можно издалека увидеть сотни белых точек, висящих под поверхностью воды. Это рыбацкие сети, заполненные жемчужными раковинами, тщательно прикрепленными к бамбуковым шестам.

На жемчужных фермах “урожай” собирают в сентябре, так что в настоящее время работники должны окончательно убедиться в том, что с раковинами все в порядке. Любая инфекция, попавшая в водоем в котором растят жемчуг, может привести к эпидемии, способной уничтожить плоды более чем трехлетнего труда.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире производителем жемчуга, выращенного в пресной воде. Каждый год эта страна производит почти тысячу тонн жемчужин, а в местной “жемчужной” индустрии работает примерно 300 000 человек.

Впервые разводить жемчуг в Китае начали еще в тринадцатом веке. Однако, как это ни странно, более или менее эффективные технологии промышленного разведения жемчугоносных раковин в этой стране были отработаны только к 1960-м годам. В то время качество китайского пресноводного жемчуга было неудовлетворительным. Из-за своей неровной формы и нестабильного размера местные жемчужины, известные на рынке как “рисовый жемчуг”, не могли конкурировать с однородным круглым японским жемчугом более высокого качества.

Однако с того времени китайские производители проделали огромную работу, научившись выращивать крупный круглый жемчуг в широком диапазоне размеров и расцветок. Существенных успехов местным производителям удалось добиться и в области дальнейшей переработки жемчуга. Еще в недавнем прошлом продукция китайских жемчужных ферм направлялась на заводы в Гонконг и Японию. Сегодня переработку китайского жемчуга полностью взяли на себя местные компании, обладающие практически неограниченными резервами высококвалифицированной и недорогой рабочей силы.

На заводе жемчужины сортируются в зависимости от их цвета, формы и размера. Как ни странно, но в ювелирной промышленности используется всего 10% производимого в Китае жемчуга. Остальные жемчужины дробятся в мелкий порошок, который используется для производства косметики и препаратов традиционной китайской медицины. Жемчужный порошок, в частности, входит в состав кремов для кожи, пользующихся большим спросом у китаянок, среди которых бледность считается одним из признаков настоящей красоты.

| БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА |

Источник: ellexa.ru

4.4.3. Культивированный жемчуг

Натуральным (настоящим) называется жемчуг, образовавшийся в природе без участия человека.

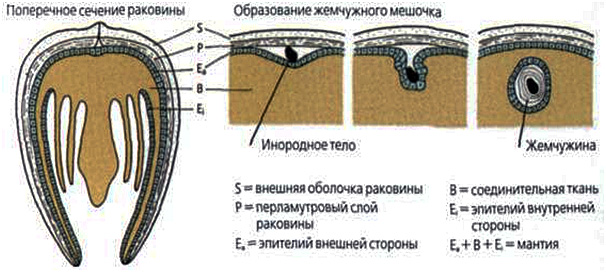

Морской жемчуг. Моллюски, образующие жемчуг, обитают на протяжённых отмелях со скоплением ракушек вблизи побережья, на глубине 15–20 м. Они имеют величину с ладонь, продолжительность их жизни составляет около 13 лет. Схема образования жемчужины в мантии моллюска показана на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Схема образования жемчужины в мантии моллюска

Важнейшие месторождения жемчуга наилучшего качества (цвета розовый и кремово-белый) в течение долгого времени находились в Персидском заливе. Поэтому весь природный морской жемчуг, невзирая на его подлинное происхождение, в торговле называют «восточным».

В Полкском проливе (между Индией и Шри-Ланкой) также имеются ста-рые устричные отмели (жемчуг розово-красного и нежно-жёлтого цвета), однако жемчуг там обычно мелкий (так называемый «посевной»). Другие значительные месторождения – это побережья Мадагаскара, Мьянмы, Филиппин, многих островов южной части Тихого океана, Северной Австралии, а также побережья Латинской Америки и севера Южной Америки. В Японии, главной стране производителе жемчуга, имеется лишь несколько небольших отмелей с природным жемчугом.

Раковины с жемчужинами добывают ныряльщики. Раньше этим занимались главным образом женщины, без использования специального оборудования. Сейчас работа производится с самым современным водолазным снаряжением.

Жемчужина скрывается лишь в одной из 30–40 раковин. В 1958 году у берегов Цейлона в виде эксперимента для добычи жемчуга использовали траловые сети. Последствия были опустошительными, так как этот метод почти полностью уничтожил молодняк.

Из брюхоногих моллюсков, образующих жемчуг, наиболее известен стромбус огромный («Strombus gigas»). Эти жемчужины (конхиолиновые, ярко-розовые или розовые жемчужины) напоминают фарфор и имеют шелковистый блеск. В мировой торговле они большой роли не играют.

Речной жемчуг. Добыча речного жемчуга не имеет промышленного значения. Он редко отличается хорошим качеством. В России существует многовековая традиция добычи и использования речного жемчуга.

В Европе добыча жемчуга была абсолютной привилегией князей. Выловленный жемчуг следовало доставлять соответствующему правителю.

Культивированный жемчуг. Растущий спрос на жемчуг привел к созданию целой отрасли выращивания жемчуга. Такие культивированные жемчужины являются не имитацией, а природным продуктом, хотя и возникшим при участии человека. В наши дни культивированный жемчуг составляет более 90% всего объёма торговли жемчугом.

Фермы по выращиванию жемчуга существуют как в море, так и в пресных озёрах.

Морской культивированный жемчуг. Путём введения инородных частиц человек стимулирует раковину к образованию жемчужины.

Уже в XIII веке в Китае в мантию пресноводных моллюсков прикрепляли мелкие фигурки будды, чтобы они покрылись перламутром. Шведский натуралист Карл Линней предположительно вырастил круглые жемчужины в речных раковинах в 1761 году.

С овременное выращивание круглых жемчужин базируется на исследова-тельских работах немецкого зоолога Ф. Альвердеса, а также японцев Т. Нишикавы, О. Кувабары, Т. Мисе и К. Микимото во втором десятилетии прошлого века. Для стимулирования образования жемчужин, перламутровые шарики, выточенные из раковины североамериканского пресноводного моллюска, обычно сначала заворачивают в кусочек эпителия из мантии жемчужной устрицы акойя («Pinctada martensi»), а затем имплантируют в соединительную ткань мантии другой жемчужной устрицы.

Введенный эпителий сохраняет свои функции и действует как жемчужный мешочек, в который выделяется перламутр. Самым важным элементом при образовании жемчужины является эпителий, а не инородное тело, без которого теоретически можно обойтись. Однако в этом случае предприятие было бы экономически невыгодным, так как образование крупной жемчужины длилось бы слишком долго. Путём введения зернышка перламутра «время работы» раковины укорачивается. Ей потребуется только покрыть жемчужину оболочкой, чтобы она обрела типичный перламутровый блеск.

Молодых устриц, предназначенных для культивирования, содержат в специальных клетках, где для них создаются наиболее благоприятные условия (устрица, предназначенная для культивации, должна быть здоровой). Идеальная температура для введения зародышей – 18°С. Подходящее время – конец апреля – начало июня и осень.

В тело моллюска вводят сферическую перламутровую бусину с кусочком мантийной ткани от другой устрицы. Величина бусины достигает 5–7 мм в диаметре. Эта операция требует высокой квалификации и сноровки, и лучше всего получается у женщин. Специалисты, выполняющие её, элита отрасли. На каждого оператора приходится несколько устриц.

Лучшее время выполнения всей операции – 18 секунд, но не более 30 секунд. Затем устрицы возвращают в садки, где они находятся в течение нескольких лет.

Препарированных устриц содержат в морских бухтах, где они находятся в корзинах или пластиковых клетках (садках). Клетки с устрицами находятся под постоянным наблюдением; несколько раз в год их бережно очищают от водорослей и других загрязнений.

Природными врагами жемчужных устриц являются рыбы, раки, полипы и разнообразные паразиты, но, прежде всего, зоопланктон, появляющийся в больших количествах, подобно «красной волне», и в связи с высоким потреблением кислорода подвергающий опасности целые фермы. Большое значение имеет температура воды. При 11°С японская культивируемая раковина погибает. Поэтому при вторжениях холодного воздуха и перед наступлением зимы плоты северных ферм с их подводным грузом буксируют в более тёплые воды.

В Японии скорость роста перламутрового слоя возросла до 0,3 мм в год и более. В южных морях она достигает 1,5 мм.

Некоторые фермы по выращиванию жемчуга переводят из бухт в открытое море, так как там раковины якобы активизируются течениями воды, быстрее производят перламутр и образуют жемчужины наилучшей формы. Одновременно это может разгрузить бухты, усеянные бесчисленными плотами и улучшить условия жизни остальных устриц. Раковины остаются в воде 3–4 года. За этот срок вокруг ядра образуется слой толщиной около 0,8–1,2 мм. Если оставить раковины в воде на более долгий срок, то существует опасность заболевания или деформации жемчужин.

Одну раковину обычно можно использовать лишь единожды. После удаления жемчужины большинство устриц погибает. Поэтому важно заботиться о нужном количестве молодняка.

Самое благоприятное время для сбора жемчуга в Японии – это сухие зимние месяцы с ноября до января, так как в это время образование перламутра приостанавливается и формируется особенно хороший люстр. Жемчужины вынимают из раковин, моют, сушат и сортируют по цвету, размеру и качеству. Из всего объёма продукции для дорогих украшений пригодны лишь 10%, 60% имеют более низкое качество, 15–20% выбраковываются.

Чтобы улучшить или изменить цвет культивированного жемчуга, его подвергают различной обработке – отбеливанию, окрашиванию или облучению. Иногда на окраску также может оказать влияние применение цветных ядер.

Фермы по выращиванию жемчуга в Японии появились в 1913 году на юге острова Хонсю. Сейчас также имеются предприятия на Сикоку и Кюсю. С 1956 года жемчуг хорошего качества выращивается в водах Северной и Западной Австралии. Многочисленные фермы существуют в Южной и Юго-Восточной Азии, а также во многих островных государствах Тихого океана.

Культивированный жемчуг «акойя». Производится в Японии и Китае. Для его выращивания используется устрица «Pinctada fucata». На японском языке она называется «акойя» – отсюда и название жемчуга. Размер «акойя» – 2–9 мм (иногда крупнее), в среднем около 6–7 мм.

Метод культивации, используемый для выращивания этого типа жемчуга, позволяет получить необычно высокий процент сферических жемчужин. Классический жемчуг «акойя» имеет белый цвет, иногда с розовым или кремовым оттенком, и исключительный блеск. Он идеален для хорошо подобранных нитей. Нить может состоять из жемчужин одного размера и из жемчужин, размер которых увеличивается к центру нити (в центре находится самая крупная).

Культивированный жемчуг южных морей. Выращивается в Австралии, Индонезии и на Филиппинах. Устрица, которая используется для этого, – «Pinctada maxima».

Размер её раковины может достигать 30 см в поперечнике и массы до 5 кг Две разновидности этой устрицы – серебряногубая и золотогубая – производят жемчуг характерного золотистого и серебристого цветов Размер австралийских экземпляров составляет 10–15 мм. Жемчуг южных морей, выращиваемый в Индонезии и на Филиппинах, в среднем на 2 мм меньше в диаметре.

Это связано с тем, что в Австралии его выращивают в устрицах, собранных в лагунах. А в Индонезии и на Филиппинах для выращивания используются садки – устрицы в них мельче, чем в лагунах. Жемчуг южных морей обычно имеет мягкий атласный блеск (в отличие от зеркального блеска «акойя»). Культивированный жемчуг такого размера и качества стоит дорого, чаще его используют в подвесках, кольцах, серьгах и других изделиях, где требуется небольшое количество жемчужин.

Культивированный жемчуг Таити. Этот тип жемчуга выращивают в основном в лагунах французской Полинезии и у островов Кука, используя устрицу «Pinctada margaritefera». Размер её раковины – около 20 см, масса – до 1 кг. Жемчужины обычно имеют размер от 8 до 14 мм.

Обычное название «Pinctada margaritefera» – черногубая устрица. Это единственная устрица, которая продуцирует жемчуг необычных цветов (баклажанового, фисташкового и др.), характерных для жемчуга Таити. Стоимость хорошо подобранных нитей из крупного и блестящего культивированного жемчуга необычных цветов достаточно высока, поэтому чаще всего его продают в виде одиночных жемчужин, пар или наборов.

Речной культивированный жемчуг. При культивации пресноводного жемчуга используются мидии «Hefiopsis cumingi». Сегодня основное количество пресноводного культивированного жемчуга производится в Китае, меньшее – в Японии и США. Обычный размер китайских экземпляров – 4–11 мм.

В Китае производится в 15 раз больше культивированного жемчуга, чем во всех остальных странах, поэтому стоит он недорого. Большое количество и невысокие цены делают этот вид жемчуга самым доступным для покупателей.

В озере Бива на севере от Киото (остров Хонсю, Япония) выращивают пресноводный жемчуг с 50-х годов ХХ века. В раковины пресноводных моллюсков «Hyriopsis schkgeli» помещают кусочки эпителиальной ткани размером 4 × 4 мм, обычно без плотного ядра.

Так как раковины имеют большой размер (20 × 11 см), в половинку каждого моллюска можно ввести до 10 кусочков, иногда также дополнительно с перламутровым зернышком. В каждом надрезе образуется жемчужный мешочек с жемчужиной. Через 1–2 года жемчужины достигают размера 6–8 мм.

Поэтому их вынимают из раковин, оборачивают новым эпителием и помещают в ту же или в другую раковину для улучшения формы. В конце концов, культивированные жемчужины «бива» достигают диаметра 12 мм. Однако действительно круглые встречаются редко.

Продолжительность жизни пресноводных жемчужных устриц составляет 13 лет, но после оперативного вмешательства они производят перламутр лишь три года. Многие раковины способны дать третий «урожай». Выращивание осуществляется, как и в случае с морским жемчугом, в клетках, подвешенных на бамбуковых опорах на глубине 1–2 м. Доля успешного выращивания составляет 60%.

Натуральный и культивированный жемчуг «абалон». Натуральный жемчуг «абалон» чаще всего имеет неправильную форму, поэтому симметричные экземпляры – редкость и стоят достаточно дорого. Культивация этого вида жемчуга очень сложна по двум причинам: во-первых, моллюск «абалон» страдает своего рода гемофилией и часто погибает, когда в него вводится что-либо инородное; а во-вторых, он питается в движении и при этом часто отторгает ядро.

Натуральный или культивированный «абалон» имеет необычные яркие и привлекательные цвета – розовый, зелёный, голубой и др.

С 1976 года на рынке появились жемчужины из южных морей, не содержащие ядер. В торговле их называют жемчуг «кеши», а продавцы утверждают, что речь идёт о природном жемчуге. На самом деле «кеши» – это побочный продукт процесса культивации. Он образуется при частичном отторжении ядра. Встречается и в морском, пресноводном жемчуге.

Обычно это мелкие, неправильной формы, экземпляры ярких оттенков.

Источник: studfile.net

История культивированного жемчуга

Рисунок – Помещение в раковину моллюска инородного

тела[16]

• Еще в XIII в. китайцы обнаружили, что

инородные тела, помещенные внутрь

раковины пресноводных моллюсков,

покрываются

слоем

перламутра.

Особой

лопаточкой

они

слегка

приоткрывали створки раковины и с

помощью

бамбуковой

палочки

помещали избранный предмет между

мантией и раковиной моллюска. Затем

раковину возвращали обратно в

водоем, где она жила несколько

месяцев или даже два или три года. По

прошествии этого времени предмет

обрастал перламутром и прирастал к

раковине [3].

3. Культивированный жемчуг Китайцев

Посторонним предметом могли быть

глиняные шарики, кусочки кости,

дерева или меди.

Очень

часто

внутрь

раковин

помещали крошечные изображения

Будды, отлитые из свинца или олова.

Это искусство процветало в Китае на

протяжении семи столетий [3].

Рисунок – Музейный экспонат фигурки Будду на стенках

раковины моллюска. 17 век. [17]

4. Кокити Микимото – Жемчужный Король

Рисунок — Кокити Микимото (яп. 御木本 幸吉 ) [4]

Рисунок — Фермы по выращиванию жемчуга [1]

5. Успех жемчуга Микимото

Рисунок – Работа на редприятии Микимото в середине 20

в.[12]

Рисунок — Микимото за работой [12]

6. Кокити Микимото

Рисунок – Кокити

Микимото в последние

годы своей жизни[4]

Рисунок — Современные изделия фирмы

«Микимото»

[11]

[5]

Рисунок – Памятник Кокити

Микимото [5]

7. Метод:

Раковины аккуратно раскрывают и вставляют в них клин

Рисунок – Раковины моллюсков с деревянным

клином[16]

Рисунок – Приборы для введения затравки в мантию

моллюска [16]

8.

Одна раковина будет донором. От нее отрезают

кусочек мантии, который помещают потом на

имплант. Он будет катализатором процесса.

Рисунок – Раковина — донор[16]

Рисунок – Подготовка к высадке импланта[16]

9. Способ выращивания

Рисунок – Схема выращивания

культивированного жемчуга [15]

Рисунок – Культивированный жемчуг в теле моллюска [10]

10.

Рисунок – Высадка импланта [16]

Рисунок – Подъем моллюсков на поверхность[14]

11.

Рисунок – Снятие моллюсков с сети – «грядки»[14]

Рисунок – Сети – «грядки»[1]

12. Результаты:

Рисунок – Выращенный жемчуг [16]

Рисунок – Выращенный жемчуг [4]

13. Культивированный жемчуг нашего времени

Рисунок – Современные фермы по выращиванию жемчуга. Китай[13]

Индустрия производства культивированного жемчуга активно развивается. Сегодня существуют

как небольшие «огороды» по выращиванию культивированного жемчуга, так и фермы,

занимающие целые острова.

Источник: ppt-online.org